Приверженность рекомендациям и эффективность сахароснижающей терапии у пациентов с сахарным диабетом второго типа, получающих инсулинотерапию в Нижегородской области, по данным мобильного лечебно-диагностического центра "Сахарный диабет"

Автор: Панова С.Ю., Петров А.В., Стронгин Л.Г.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Эндокринология

Статья в выпуске: 1 т.12, 2016 года.

Бесплатный доступ

Приверженность пациентов рекомендациям является важным фактором успеха в управлении сахарным диабетом 2-го типа. Недостаточная приверженность может быть причиной плохого контроля, особенно у пациентов, получающих инсулин. Цель: изучить приверженность рекомендациям по питанию, физической активности и самоконтролю у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа (СД-2), получающих и не получающих инсулин. Материал и методы. 550 пациентов с СД-2 обследовано в рамках работы мобильного диабет-центра в районах Нижегородской области. Проводилось общеклиническое обследование пациентов, определение уровня гликозилированного гемоглобина, креатинина, микроальбуминурии. Приверженность лечению оценивалась с помощью опросника Diabetes Self-Care Activities. Результаты. Пациенты на инсулинотерапии, несмотря на большую длительность заболевания и худшие показатели гликированного гемоглобина, имели схожие показатели по приверженности рекомендациям по питанию и физической активности, уходу за ногами, и только в отношении измерений гликемии отмечалась более высокая приверженность. Наиболее низкие показатели гликированного гемоглобина отмечались в группе с показателями приверженности по опроснику 3-5 дней. Заключение. Длительный диабет и худший контроль гликемии у пациентов на инсулинотерапии не приводят к улучшению приверженности питанию и физической нагрузке, что свидетельствует о недостаточном использовании обучения пациентов и является потенциальным ресурсом улучшения гликемического контроля.

Инсулинотерапия, приверженность к лечению, сахарный диабет 2 типа

Короткий адрес: https://sciup.org/14918234

IDR: 14918234

Текст научной статьи Приверженность рекомендациям и эффективность сахароснижающей терапии у пациентов с сахарным диабетом второго типа, получающих инсулинотерапию в Нижегородской области, по данным мобильного лечебно-диагностического центра "Сахарный диабет"

Введение. Cахарный диабет (СД) — хроническое прогрессирующее заболевание, характеризующееся гипергликемией, которая развивается в результате недостаточной секреции инсулина и/или нарушения его действия. Гипергликемия является фактором риска хронических макро- и микрососуди-стых осложнений при СД, а также одним из факторов риска летальности при сердечно-сосудистых заболеваниях [1–3]. Наибольшую долю всех пациентов с диабетом составляют люди, страдающие сахарным диабетом второго типа (СД-2) с инсулинорезистент-ностью и постепенным снижением секреции инсулина с течением времени. Хронический прогрессирующий характер течения СД-2 приводит к тому, что рано или поздно большинству пациентов с СД не удается достичь и поддерживать оптимальный гликемический контроль с помощью диетотерапии и коррекции образа жизни, а также с помощью пероральной сахароснижающей терапии (ПССТ) [4, 5].

С учетом гибели бета-клеток и нарастающего дефицита секреции инсулина при прогрессировании СД-2 инсулинотерапия (ИТ) является патогенетически обоснованным методом лечения СД-2 при невозможности достижения хорошей компенсации на фоне других традиционных методов лечения СД [6– 10]. Однако даже после старта ИТ у многих пациентов так и не удается достичь рекомендованных целей контроля или длительно поддерживать их [11], несмотря на отсутствие ограничений в максимальной дозе препарата, различные варианты применения препаратов инсулина. Неэффективность ИТ наблюдается главным образом у пациентов, не осуществляющих самоконтроль, при отсутствии активного и заинтересованного вовлечения пациентов в контроль своего заболевания, при низкой приверженности лечению. По данным Всемирной организации здравоохранения, невыполнение врачебных рекомендаций пациентами, страдающими хроническими заболеваниями, в том числе и СД, является глобальной медицинской проблемой, оказывающей существенное влияние на эффективность проводимого лечения, а также приводящей к серьезным экономическим последствиям в отношении потери времени, денег и усугубления течения заболевания [12–14].

Низкая приверженность лечению является следствием множества факторов, как медицинских (особенности течения болезни, развития ее осложнений, проводимой терапии), так и личностных, определяющих поведение пациента, его способность к обучению, изменению своих привычек и образа жизни. Исходя из изложенного, полагаем особенно интересным изучение факторов образа жизни и особенностей поведения, влияющих на эффективность проведения ИТ у пациентов с СД-2 и могущих стать потенциальными мишенями для обучения пациента.

Цель: оценить эффективность проведения инсу-линотерапии и влияние на нее клинико-лабораторных характеристик, поведения, связанного с СД, в повседневной клинической практике по данным работы мобильного диабет-центра.

Материал и методы. В условиях одномоментного поперечного исследования, которое проводилось в рамках работы мобильного диабет-центра в 13 районах Нижегородской области, обследовано 550 пациентов с СД-2 (440 женщин и 110 мужчин). Обследуемым пациентам выполняли определение гликозилированного гемоглобина крови (HbA1c) и микроальбуминурии в утренней порции мочи с использованием анализатора NycoCard Reader II (AxisShield, Норвегия). Биохимический анализ крови (креатинин, холестерин, триглицериды, АСТ, АЛТ) был выполнен с использованием анализатора Reflotron plus (Roche, Швейцария). С целью выявления хронических осложнений СД и сопутствующей патологии пациенты осмотрены специалистами (неврологом, кардиологом, офтальмодиабетологом с проведением фундоскопии, нефрологом), а при осмотре эндокринологом проводилось измерение роста, веса, расчет ИМТ. Оценка качества жизни, связанного со здоровьем, проводилась с использованием опросника SF-12v.2. Данный опросник позволяет оценивать функциональный аспект качества жизни. Он может применяться для изучения качества жизни пациентов с различной патологией: СД, ХОБЛ, сердечной недостаточностью, ожирением [15]. Опросник состоит из 12 вопросов, предполагающих выбор пациентом одного из пяти вариантов ответа, оценивающих степень влияния состояния здоровья на различные аспекты жизнедеятельности. Для оценки результатов ответы на вопросы группируются в восемь индивидуальных шкал, на основании которых рассчитываются значения, характеризующие качество жизни по интегральным шкалам физического и психического компонентов (PCS и MCS соответственно). В результате обработки данных по каждой из шкал определяется уровень качества жизни для пациента, имеющий минимальное возможное значение 0, максимальное 100 и медиану для общей популяции 50 при стандартном отклонении 10.

Уровень физической активности оценивался на основании опросника IPAQ — Short Form, который неоднократно демонстрировал надежность в различных исследованиях [16, 17]. При использовании данного опросника пациенту задаются вопросы об уровне обычной физической активности: сколько часов в день и сколько дней в неделю пациент вовлечен в физическую активность легкой, средней и высокой интенсивности (при этом для каждого вида активности приводятся примеры из повседневной жизни). По результатам этого опроса подсчитывается количество минут каждого из видов активности в течение недели, далее результаты умножаются на соответствующее число метаболических эквивалентов, где за метаболический эквивалент принимается уровень базового энергетического метаболизма в состоянии покоя. Получившееся общее число метаболических эквивалентов в неделю (МЕТ/нед) отражает суммарный уровень повседневной физической активности. Помимо этого, пациенту также задается вопрос о количестве часов в день, проводимых в бездействии, без физической активности. Общее время бездействия (минут в неделю) является другим показателем физической активности по данным опросника.

Оценка поведения, связанного с СД, проводилась с использованием модифицированного опросника

Таблица 1

Сравнительная характеристика пациентов с СД-2 без инсулинотерапии и на инсулинотерапии

|

Показатель |

1-я группа (ИТ-), N=309 |

2-я группа (ИТ+), N=241 |

р |

|

Кол-во женщин / мужчин, % |

76,4 / 23,7 |

82,9 / 17,2 |

0,19 |

|

Возраст, лет |

61 [56; 66] |

62 [58; 67] |

0,09 |

|

Длительность СД, лет |

5 [3; 9] |

12 [8; 17] |

<0,001 |

|

ГБ, % |

86,7 |

91,7 |

0,36 |

|

ИБС, % |

31,4 |

41,9 |

0,04 |

|

ИМ, % |

5,2 |

11,6 |

0,19 |

|

ОНМК, % |

3,9 |

9,5 |

0,25 |

|

Ретинопатия / лазерная коагуляция сетчатки в анамнезе, % |

9,1 / 2,6 |

56 / 34 |

<0,001 |

|

Нефропатия / ХПН, % |

62,1 / 1,3 |

73,9 / 4,1 |

0,02 / 0,6 |

|

Полинейропатия, % |

85,1 |

94,6 |

0,07 |

|

Макроангиопатия нижних конечностей, % |

1,6 |

2,1 |

0,9 |

|

Ожирение, % |

61,5 |

52,7 |

0,4 |

|

ИМТ, кг/м2 |

33,1 [29,4; 37,2] |

32,5 [28,6; 36,4] |

0,14 |

|

HbA1c, % |

7,2 [6,4; 8,5] |

8,5 [7,3; 9,7] |

<0,001 |

|

Доля пациентов, достигших целевого HbA1c, % |

47,6 |

24,9 |

<0,001 |

|

МАУ, мг/л |

16,5 [6; 41] |

30 [15; 139] |

<0,001 |

Diabetes Self-Care Activities, показавшего надежность в исследованиях, касающихся оценки приверженности рекомендованного плана поведения при СД [18]. Опросник содержит 16 вопросов, из которых формируются 6 шкал: диета, физическая активность, измерения глюкозы крови, уход за ногами, лекарства, курение. Шкала «диета» состоит из двух подшкал: общей и специфической. Подшкала «общая диета» включает два вопроса: первый — о количестве дней за последнюю неделю, в течение которых пациенты придерживались рекомендованного плана питания (диеты); второй — о количестве дней приверженности рекомендованного плана питания в течение последнего месяца. Ввиду того что у пациентов возникали затруднения при ответе на второй вопрос, он был заменен на вопрос о частоте равномерного распределения углеводов в течение дня согласно принципам дробного питания за последнюю прошедшую неделю. Подшкала «специфическая диета» содержит вопрос о количестве дней в неделю употребления пяти порций фруктов и овощей в течение дня и вопрос о частоте употребления жирных продуктов за неделю (жирные сорта мяса, жирные молочные продукты). Второй вопрос является реверсивным, т.е. результаты преобразуются в количество дней исключения этих продуктов из рациона следующим образом: 0 дней=7, 1=6, 2=5, 3=4, 4=3, 5=2, 6=1, 7=0. Кроме того, в шкалу «диета» дополнительно вводился вопрос о частоте включения в рацион углеводов с высоким гликемическим индексом в течение последней недели. Пациенты в каждом вопросе отмечали количество дней за последнюю неделю, в течение которых они придерживались данных рекомендаций. В итоге вычислялось также общее среднее количество дней по основным шкалам (общая приверженность): диета, физическая активность, измерения глюкозы крови, уход за ногами. Приемлемым значением считается: >3,5 дня в неделю (т.е. 50% соблюдения рекомендаций).

Статистический анализ результатов проводился с использованием программного комплекса Statistica 7.0. Для оценки характера распределения количественных признаков использовали критерий Шапиро — Уилка. При описании результатов применялись: медиана (Ме) и интерквартильный размах: значения 25-го и 75-го процентилей, поскольку распределение в исследовании отличалось от нормального. Результаты представлены в виде Ме [25 р; 75 р].

Для оценки достоверности различий двух величин использовали U-критерий Манна — Уитни, считая их достоверными при р<0,05. Для оценки различий по частоте качественных признаков использовался критерий Хи-квадрат. Анализ корреляционных взаимоотношений между исследуемыми показателями осуществлялся с помощью R-критерия Спирмена.

Результаты. Из 550 обследованных и включенных в анализ пациентов 241 человек (43,8%) находился на ИТ, 295 пациентов (53,7%) на различных вариантах ПССТ, остальные 14 пациентов (2,5%) на диете. Средний возраст обследованных пациентов составил 62 [56; 66] года, длительность СД 8 [4; 13] лет, индекс массы тела (ИМТ) 32,9 [29; 36,7] кг/м2, уровень HbA1c 7,7 [6,7; 9,1] %. Пациенты были разделены на две группы: 1-я группа — без инсулино-терапии (ИТ-) и 2-я группа — на инсулинотерапии (ИТ+). Характеристики пациентов обеих групп представлены в табл. 1.

Статистически значимых различий по возрасту у пациентов на ИТ и без нее отмечено не было, длительность СД оказалась закономерно больше у пациентов на ИТ, по сравнению с пациентами на ПССТ и на диете. Несмотря на проводимую ИТ, уровень HbA1c оказался выше у этих пациентов, чем у пациентов, которые не вводили инсулин; только 25% пациентов на ИТ достигли индивидуальных целевых значений НbА1с. Достоверно не различался ИМТ у пациентов обеих групп.

Таблица 2

Характеристика пациентов с СД-2 без ИТ и на ИТ, по результатам опросников

|

Показатель |

ИТ — |

ИТ+ |

р |

|

PCS |

37 [31; 42] |

33,8 [28; 39,9] |

0,005 |

|

MCS |

41,4 [37; 47] |

39,6 [35; 47] |

0,15 |

|

Total Met-min/week |

8820 [3705; 15144] |

6930 [3819; 10878] |

0,03 |

|

Время бездействия, мин/день |

210 [120; 300] |

180 [120; 300] |

0,3 |

|

Соблюдение общей диеты, дни |

4 [3; 6] |

4 [2,8; 6,8] |

0,9 |

|

Соблюдение специфич. диеты, дни |

4 [3; 5,5] |

3,5 [2,5; 5] |

0,03 |

|

Физическая активность, дни |

3,5 [3,5; 6] |

3,5 [3,5; 5,5] |

0,3 |

|

Измерения глюкозы крови, дни |

1,5 [1; 3] |

2,5 [1,5; 5] |

<0,001 |

|

Уход за ногами, дни |

4 [2; 7] |

5 [3,5; 7] |

0,1 |

|

Общая приверженность, дни |

3,7 [2,9; 4,5] |

4,1 [3,1; 4,8] |

0,03 |

При проведении анкетирования пациентов по трем опросникам получены следующие результаты (табл. 2).

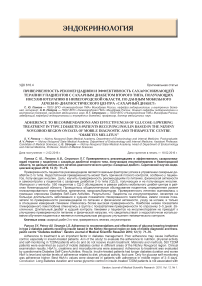

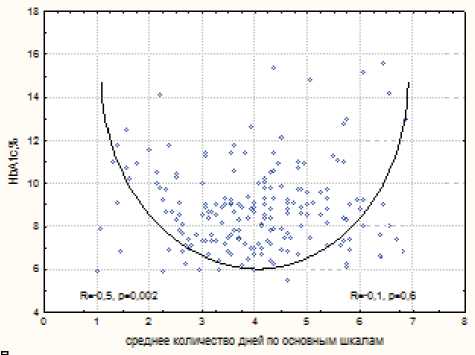

Проведен корреляционный анализ приверженности рекомендациям и уровня HbA1c. Как демонстрирует распределение пациентов по этим показателям (рис. 1), пациенты с очень высокими показателями HbAlc (более 10-11 %) группируются как в левой части облака (среди пациентов, имеющих очень низкую приверженность лечения), так и в крайней правой (пациенты, по опроснику демонстрирующие хорошее следование рекомендациям). В результате линейная корреляция HbA1c и приверженности лечению отсутствует, зависимость имеет скорее U-образный характер. При разделении пациентов на инсулинотерапии на три группы по приверженности (1-я группа — <3 дней; 2-я группа — ≥3 и <5; 3-я группа — ≥ 5 дней) в левой части облака отмечалась достоверная отрицательная корреляция, свидетельствующая о снижении НbА1с с возрастанием приверженности в области ее низких значений. Во 2-й и 3-й группах достоверных корреляций выявлено не было. При этом именно у пациентов 3-й группы с высокой приверженностью пародоксально отмечались наибольшие значения НbА1с (рис. 2, различия в тесте Крускала — Уоллиса на уровне тенденции).

При проведении корреляционного анализа результатов опросника Diabetes Self-Care Activities и клинических характеристик (табл. 3) выявлен ряд слабых и умеренных корреляций. Чем старше были пациенты на ИТ, тем реже они придерживались специфической диеты и реже контролировали уровень глюкозы крови. Чем дольше пациенты находились на ИТ, тем они чаще следовали рекомендациям по основным шкалам опросника, но это не нашло должного отражения в отношении достижения целевого уровня HbA1c, развития и прогрессирования осложнений СД. В то же время длительность СД достоверно не была связана с приверженностью. Кроме того, большая приверженность отмечалась у пациентов с худшим психическим компонентом качества жизни, в то время как для физического компонента взаимосвязь была разнонаправленной: лучшие показатели качества жизни были связаны с большим следованием рекомендациям по физической активности и с худшим по диете. Приверженность по физической активности коррелировала также с общей физиче- ской активностью и уменьшением времени бездействия по опроснику IPAQ — Short Form.

Обсуждение. У пациентов на ИТ отмечались более частые и выраженные микро- и макрососудистые

Рис. 1. Корреляции общей приверженности по основным шкалам опросника Diabetes Self-Care Activities и HbA1c

среднее количество дней приверженности по основным шкалам

Рис. 2. Зависимость уровня HbA1c от частоты приверженности рекомендациям

Таблица 3

Корреляционный анализ результатов опросника Diabetes Self-Care Activities и других основных характеристик

При оценке качества жизни у пациентов, получающих инсулин, физический компонент (PCS) был несколько ниже, чем у пациентов без него; для психического компонента отмечалась схожая тенденция, не достигавшая достоверности. По опроснику IPAQ — Short Form уровень повседневной физической активности в группе пациентов на ИТ был ниже, чем в группе пациентов без ИТ. С учетом сходного возраста данные различия могут быть связаны с количеством и выраженной степенью тяжести осложнений СД у этой категории пациентов, что было продемонстрировано ранее.

Пациенты, находящиеся на ИТ, по результатам опросника Diabetes Self-Care Activities, чаще проводили измерения глюкозы крови и за счет этого чаще были привержены рекомендованному поведению при СД, однако не отмечалось существенных различий в следовании рекомендациям по диете, физической активности, уходу за ногами. Следование рекомендациям подшкалы «специфическая диета» было даже хуже в этой категории пациентов, несмотря на большую длительность диабета. Необходимо отметить, что при значительно большем стаже диабета, большей выраженности микрососудистых осложнений можно было бы ожидать большей приверженности пациентов диете и уходу за ногами, но отсутствие такой динамики свидетельствует о недостаточном вовлечении пациентов в эти аспекты контроля заболевания и является потенциальной целью для обучения.

После проведенного корреляционного анализа приверженности рекомендациям и уровня HbA1c можно предполагать, что у ряда пациентов высокие показатели НbА1с являются результатом более неблагоприятного течения диабета, что заставляет таких пациентов больше соблюдать рекомендации, однако этого недостаточно для хорошего контроля заболевания. Нельзя также исключать некритичное восприятие пациентами своего образа жизни, неадекватную оценку собственного поведения, которая приводит к плохому контролю диабета и одновременно к высоким баллам опросника.

Результаты проведенного корреляционного анализа свидетельствуют о том, что в приверженности лечению для пациентов определяющую роль играют не медицинские факторы (особенности заболевания, длительность, сопутствующая патология), а, по-видимому, психологические: отношение пациента к заболеванию, рекомендациям, своим возможностям и ограничениям, что позволяет надеяться на изменение приверженности за счет обучения.

Выводы:

-

1. Пациентам с СД 2-го типа на ИТ, по результатам работы мобильного диабет-центра, реже удается достичь целевых значений HbA1c по сравнению с пациентами на ПССТ и диете, несмотря на применение инсулина. При этом, несмотря на большую длительность заболевания и худшую эффективность лечения, отмечается такая же, а по ряду шкал и худшая приверженность рекомендациям, свидетельствующая о недостаточном использовании обучения пациентов и вовлечения их в контроль своего заболевания, в том числе и при старте инсулинотерапии.

-

2. Выявлена связь повышения приверженности и улучшения уровня НbА1с у пациентов на ИТ в диапазоне плохих уровней приверженности. Пародок-сально, но у пациентов с высокой приверженностью отмечаются худшие показатели гликированного гемоглобина, вероятно, в силу неадекватной оценки своего поведения или из-за худшего течения сахарного диабета, повышающего приверженность.

-

3. Приверженность рекомендациям слабо коррелирует с медицинскими особенностями пациентов, что предполагает большую роль личностных характеристик, являющихся целью обучения при повышении приверженности лечению. Несколько большее следование рекомендациям отмечается у пациентов с худшей самооценкой психического компонента качества жизни, тогда как с улучшением самооценки отмечается наклонность к меньшему соблюдению рекомендаций.

Список литературы Приверженность рекомендациям и эффективность сахароснижающей терапии у пациентов с сахарным диабетом второго типа, получающих инсулинотерапию в Нижегородской области, по данным мобильного лечебно-диагностического центра "Сахарный диабет"

- Khaw KT, Wareham N, Bingham S, et al. Association of hemoglobin a1c with cardiovascular disease and mortality in adults: the European prospective investigation into cancer in Norfolk. Ann Intern Med 2004, Sep 21; 141 (6): 413-420 WHO 2011: Global Atlas on CVD prevention and control. P. 1-164

- Шестакова M.B. Эффективность и безопасность терапии аналогами инсулина у ранее не получавших инсулин пациентов с сахарным диабетом 2 типа в повседневной клинической практике: результаты многоцентрового наблюдательного 52-недельного исследования A1CHIEVE. Сахарный диабет 2012; (4): 115-121

- UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group: UKPDS Intensive blood-glucose control with sulphonyiureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). Lancet 1998, Sep 12; 352 (9131): 837-853

- Riedel AA, Heien H, Wogen J, et al. Loss of glycemic control in patients with type 2 diabetes mellitus who were receiving initial metformin, sulfonylurea, or thiazolidinedione monotherapy. Pharmacotherapy 2007, Aug; 27 (8): 1102-1110

- InzucchiSE, Bergenstal RM, Buse JB,etal. Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes: a patient-centered approach: Position statement of the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetologia 2012; 55 (6): 1577-1596

- International Diabetes Federation: Global Guideline for Type 2 Diabetes: ClinicalGuidelines Task Force, 2012. URL: http://www.endocrino.org. br/media/uploads/idf_t2dm_ guideline.pdf

- Garber AJ, Abrahamson MJ, Barzilay Jl, et al. American Association of Clinical Endocrinologists' Comprehensive Diabetes Management Algorithm 2013 Consensus Statement. Endocrine Practice 2013; 19 (s2): 327-336

- Дедов И.И, Шестакова М.В, Аметов А.С. и др. Консенсус совета экспертов Российской ассоциации эндокринологов по инициации и интенсификации сахароснижающей терапии у больных сахарным диабетом 2 типа. Сахарный диабет 2011; (4): 6-17

- Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом (6-й вып.)/под ред. И.И. Дедова, М.В. Шестаковой. Сахарный диабет 2013; (1S): 1-121

- Петров А.В, Калинникова А.А, Стронгин Л.Г. и др. Связь вида сахароснижающей терапии и уровня компенсации сахарного диабета 2 типа по результатам мобильного диабет-центра. Сахарный диабет 2012; (2): 32-37

- Калашникова M.Ф., Бондарева И.Б, Лиходей Н.В. Приверженность лечению при сахарном диабете 2-го типа: определение, понятия, современные методы оценки пациентами проводимого лечения. Лечащий врач 2015; (3): 27-33

- World Health Organization: Adherence to long-term therapies: evidence for action. 2003. URL: http://www.who.int/chp/knowledge/publications/adherence_full_report.pdf

- Haynes RB, McDonald H, GargAX, etal. Interventions for helping patients to follow prescriptions for medications. Cochrane Database Syst Rev 2002: CD000011

- Ware JE, Kosinski M, Turner-Bowker DM, et al. User's Manual for the SF-12v2® Health Survey (Wth a Supplement Documenting SF-12® Health Survey). Boston, Massachusetts, 2009; p. 29-56

- Craid CL, Marshall AL, Sjostrom M, et al. International Physical Activity Questionnaire: 12-Country Reliability and Validity. Medicine & Science in Sports & Exercise 2003: 1381 -1395

- SibaiAM, etal. Physical activity in adults with and without diabetes: from the 'high-risk' approach to the 'population-based' approach of prevention. ВМС Public Health 2013; (13): 1002

- Toobert DJ, Hampsone SE, Glasgow RE. The Summary of Diabetes Self-Care Activities Measure Results from 7 studies and a revised scale. Diabetes Care 2000; (23): 943-950.