Привлечение и пропуск рыб с различной плавательной способностью через рыбопропускные сооружения

Автор: Введенский О.Г.

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Зоология

Статья в выпуске: 1, 2010 года.

Бесплатный доступ

Обсуждается проблема совершенствования технологии работы действующих рыбоходных сооружений. Для этих целей предложена новая технология использования гидравлических струй для привлечения и пропуска рыбы из нижнего бьефа в верхний, дано ее теоретическое обоснование. На основе предлагаемой технологии определены пути совершенствования конструкций рыбоходов и их входных оголовков. Приведены краткие результаты экспериментальных исследований.

Короткий адрес: https://sciup.org/14719457

IDR: 14719457

Текст научной статьи Привлечение и пропуск рыб с различной плавательной способностью через рыбопропускные сооружения

Обсуждается проблема совершенствования технологии работы действующих рыбоходных сооружений. Для этих целей предложена новая технология использования гидравлических струй для привлечения и пропуска рыбы из нижнего бьефа в верхний, дано ее теоретическое обоснование. На основе предлагаемой технологии определены пути совершенствования конструкций рыбоходов и их входных оголовков. Приведены краткие результаты экспериментальных исследований.

В настоящее время внутренние водные пути страны, представляющие собой традиционные пути миграции как жилых, так и проходных видов рыб, в значительной степени являются искусственными (каналы, во дохранилища и реки, режим которых существенно изменен возведением гидротехнических сооружений), и почти не осталось естественных, т. е. свободных, рек и озер. Во многих случаях это приводит к наруше-

нию условий развития и существования ихтиофауны. К таким нарушениям относятся перекрытие миграционных путей рыб гидроузлами, изменение режима нерестилищ в водохранилищах, захват молоди в водозаборные сооружения, травмирование ее различными инженерными сооружениями и скоростными судами, изменение режима расходов и уровней воды в реках при регулировании стока [1]. Все это резко меняет условия воспроизводства рыб, особенно проходных и полупроходных, которые нагуливаются в море, озере, водохранилище, низовьях крупных рек, а для размножения заходят в реки и полойные системы. Сокращаются их численность и ареалы. Для снижения ущерба, причиняемого гидростроительством на реках, и его компенсации практика отечественного рыбного хозяйства предусматривает использование ряда мер по воспроизводству рыбных запасов: строительство рыборазводных хозяйств и заводов, проведение мелиорации нерестилищ, создание в составе гидроузлов рыбоохранных гидротехнических сооружений, но это не решает проблемы в полной мере.

Из всего комплекса задач, стоящих на современном этапе перед рыбным хозяйством страны и мира в целом, мы выделили обеспечение пропуска через гидроузлы ценных популяций рыб, идущих на нерест. Без качественного решения данной проблемы невозможно обеспечить естественное воспроизводство проходных и полупроходных рыб, защитить их от вырождения. Несмотря более чем на столетнюю историю применения рыбопропускных сооружений (РПС) в составе гидроузлов, вопросы их разработки, исследований, проектирования, строительства и эксплуатации не потеряли актуальности и сегодня.

Существующие в настоящее время рыбопропускные сооружения (РПС), как известно, делят на рыбоходы и рыбоподъемники [8]. В рыбоходах рыбы перемещаются благодаря их активному движению на всем протяжении рыбопропускного устройства, а в рыбоподъемниках — за счет работы сооружения, где рыбы не затрачивают собственной энергии на преодоление водного напора.

Рыбоподъемники обладают рядом существенных недостатков: цикличность действия; несоответствие биологическим особенностям рыб; наличие движущихся элементов; отличие условий выпуска рыб в верхний бьеф от речных условий; сложность в эксплуатации и др. [3; 7; 9J.

Рыбоходы являются наиболее распрост- раненным, исследованным и широко используемым на практике видом рыбопропускных сооружений. Они представляют собой открытые каналы, выполненные с постоянным или переменным уклоном по длине [8J. Рыбоходы используют естественное стремление рыб идти на нерест против течения, поэтому условия пропуска рыб близки к естественным условиям. В основе работы действующих рыбоходных сооружений лежит технология создания транзитных течений. с благоприятным для движения рыб гидравлическим режимом. Специально организованное транзитное течение используют для привлечения рыб в рыбоход, ориентации и стимуляции их движения по его маршевым камерам, а также с целью создания условий для отдыха рыб в водоворотных зонах, формируемых как в маршевых камерах, так и в камерах отдыха.

Несмотря на очевидные достоинства перед рыбоподъемниками, рыбоходы имеют два очень существенных недостатка, значительно (в отдельных случаях и полностью) снижающих эффективность рыбопропуска.

Во-первых, известно, что для водохранилищ характерны регулярные технологические колебания уровня воды, приводящие к изменению на гидроузле перепада между бьефами. Однако от последнего зависит скорость транзитного течения по длине рыбоходного тракта, поэтому она также подвержена регулярным колебаниям. Это приводит к нарушению условий эффективного пропуска рыб, поскольку перепад" между бьефами, превышающий расчетный, чреват формированием в рыбоходе непреодолимо высокой для рыб скорости транзитного течения, а меньший повлечет за собой малое наполнение рыбохода водой, слабое выделение привлекающего шлейфа и, как следствие, отсутствие условий для поступательного движения рыб против течения вверх по рыбоходу.

Во-вторых, все РПС вне зависимости от типа должны обеспечивать оптимальные и безопасные условия для привлечения мигрирующей рыбы с максимально возможной акватории нижнего бьефа в сооружения для рыбопропуска. Без обязательного обеспечения условий нахождения рыбами рыбопропускного сооружения и захода в него невозможны их дальнейшее продвижение по рыбоходному тракту и успешный пропуск. Основным элементом РПС, отвечающим за обеспечение благоприятных условий для входа рыб в рыбопропускное сооружение и за привлечение их к нему как можно с большей акватории нижнего бьефа, являет- ся входной оголовок. Применяемые сегодня устройства входных оголовков РПС конструктивно обеспечивают (в плане и по высоте) сопряжения рыбонакопителя или рыбоходного тракта с руслом реки или дном водоема, а также осуществляют гидравлическое сопряжение спутного и привлекающего потоков. Это позволяет создать достаточно благоприятные гидравлические условия для входа мигрирующих рыб в РПС. Однако на действующих сооружениях ширина входного оголовка, как правило, принимается равной ширине рыбоходного тракта или рыбонакопительного лотка. По этой причине скорость привлекающего потока на входе в рыбоход соответствует средней скорости потока в рыбоходном тракте, значение которой близко к крейсерской. Данное обстоятельство не способствует формированию в зоне поисков мощных по площади течений, привлекающих рыб. Кроме того, конструкции входных оголовков известных РПС не позволяют в пределах входной части рыбохода управлять скоростями и структурой привлекающего течения, так как они находятся в полной зависимости от колебаний бьефов гидроузла. С помощью применяемых конструкций входных оголовков зат руднительно также эффективно привлекать рыб, обитающих в различных горизонтах водотока, или рыб различных видов [2; 3; 7; 8 — 9]. Указанные выше недостатки входных оголовков негативно сказываются на эффективности работы всего рыбоходного-сооружения.

Для увеличения площади привлекающих течений в практике гидростроительства применяют ряд отдельных технических методик, эффективность которых весьма невысока [2; 9]. Задача одновременного привлечения в рыбоход производителей разных видов в настоящее время практически не имеет приемлемого решения. Трудность состоит в том, что различные виды рыб обладают разной плавательной способностью, характеризующейся, в частности, привлекающей и сносящей скоростями их плавания. Так, для эффективного нахождения рыбами входа в РПС скорость вытекания из него водяного шлейфа должна быть привлекающей, но не превышать сносящую.

Как видно из табл. 1, значения привлекающей скорости для одних видов рыб являются для других видов сносящими значениями скорости, что не позволяет разным видам одновременно заходить в РПС.

Таблица 1

Значения привлекающих и сносящих скоростей

|

Вид рыб |

Привлекающая скорость, м/с |

Сносящая скорость, м/с |

|

Лососи, форель, кумжа, жерех, щука |

0,80-1,00 |

1,20-1,60 |

|

Усач, хариус, миноги |

0,75-1,00 |

1,10-1,30 |

|

Сельди, подуст, краснопер |

0,70-0,95 |

1,00-1,20 |

|

Белорыбица, осетр, севрюга, судак, язь |

0,60-0,90 |

0,95-1,15 |

|

Сазан, лещ, окунь, линь, плотва |

0,50-0,70 |

0,85-1,10 |

Для устранения указанных основных недостатков рыбоходов, а также несовершенства в целом конструкций входных оголовков РПС мы предлагаем новую технологию использования гидравлических струй. Предлагаемая технология позволит стабилизировать гидравлические условия по длине рыбоходного тракта [4 — 5] и сформировать реоградиентную структуру привлекающих течений во входных оголовках рыбоходного сооружения, совершенствуя их конструкции [6].

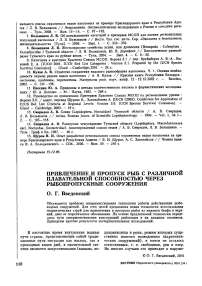

Теоретическое обоснование технологии использования гидравлических струй для совершенствования работы рыбоходов и входных оголовков рыбоходов заключается в следующем (рис. 1). В поперечной перегородке 1, разделяющей бьефы гидроузла, выполняют одно вплывное отверстие 3 или 2. По периметру данного вплывного отверстия со стороны верхнего бьефа устанавливают струеобразующие насадки 4. При истечении воды через эти насадки образуются два ряда параллельных гидравлических струй 8, имеющих некоторую начальную скорость Vqb. На некотором расстоянии Х) от поперечной перегородки, 1 происходит взаимодействие струй воды, т. е. происходит образование противотока с начальной осевой скоростью Vx0- Тогда величину У* на"

чальной осевой скорости противотока 6 можно найти из следующей зависимости [1]:

2 2

V - ~ ^Ь«^0П^ЭП ^ 99,5U(h3-b3y

(О

где р — безразмерный скоростной коэффициент, определяемый опытным путем, УОй — начальная скорость истечения одиночной п-й гидравлической струи, м/с; d^n — диаметр n-го струеобразующего насадка, м; Ьэ - расстояние между осями симметрии параллельных гидравлических струй в ряду, м; п — количество параллельных гидравлических струй в ряду; ha— расстояние между рядами (плоскостями распространения) параллельных гидравлических струй на выходе из насадков, м.

Рисунок 1

Схема поперечной перегородки рыбохода с двумя вплывными отверстиями на разрезе: 1 — поперечная перегородка рыбохода; 2 — вплывное отверстие верхнего яруса;

3 — вплывное отверстие нижнего яруса; 4 — струеобразующие насадки;

5 — напорные коллекторы; 6 — привлекающий поток в верхнем слое водотока;

7 — привлекающий поток в нижнем слое водотока; 8 — гидравлические струи;

9 — зона «частично равных давлений*

Величина безразмерного коэффициента <р, входящего в соотношение (1), зависит от множества факторов, основными из которых являются размеры вплывного отверстия и конфигурация расположения струеобразующих насадков. Как показывают экспериментальные исследования, значения безразмерного коэффициента р в достаточной степени точности для решения большинства практических задач изменяются в диапазоне 0,001-4,00.

При дальнейшем распространении противотока его осевая скорость Vx будет уменьшаться. Это произойдет за счет пульсационных скоростей (площадь потока увеличивается) и скорости противотечения, зависящей от перепада бьефов на поперечной перегородке. На некотором расстоянии осевая скорость распространения противотока примет значения, близкие к нулю, и поток в направлении оси X затихнет. Таким образом, произойдет образование зоны «частично равных давлений* 9, которая обеспечит беспрепятственный пропуск мигрирующей рыбы в верхний бьеф гидроузла. В этом случае математическое условие образования зоны «частично равных давлений* можно записать в виде:

где VXc — начальная осевая скорость противотока, м/с; д — ускорение свободного падения, м/с2; Н — величина напора со стороны верхнего бьефа, м.

Для успешного пропуска рыб, идущих на нерест [2 — 3; 7 — 9] через РПС, необходимо наличие устойчивого привлекающего или транзитного течения. Величина скорости Vp привлекающего рыбу потока будет зависеть от гидродинамических условий в зоне «частично равных давлений*, которые можно описать, используя выражение (2), математическим неравенством:

Ухо < №• (з)

Выполнение условия (3) можно достичь достаточно простым способом, изменяя величину начальной скорости истечения струй VOn, которая входит в выражение (1) для определения величины V^. Таким образом, привлекающий транзитный поток в соответствии с неравенством (3) можно создать при помощи избыточного напора ДЯ:

V2 6HSH-A' (4)

д где Н — величина напора на разделительной стенке, м; Vx0 ~ начальная осевая скорость противотока, м/с; д - ускорение свободного падения, м/с2.

Избыточный напор ДЯ является разницей между действительным напором на поперечную перегородку рыбохода и величиной гидравлического упора противотока, создаваемого гидравлическими струями. Величину ДЯ необходимо устанавливать в зависимости от вида движущейся по рыбоходу рыбы (см. табл. 1) путем увеличения или уменьшения начальной скорости истечения гидравлических струй Vq„. В табл. 2 представлены оптимальные значения величины ДЯ в зависимости от требуемой скорости привлекающего потока, рассчитанного по известным методикам. Эти данные получены путем пересчета скоростей привлекающих рыб [2 — 3; 7 — 9] и рассчитанных по формуле для определения скорости при истечении жидкости из отверстия, устанавливающей связь между величиной ДЯ и средней скоростью привлекающего потока Vp на входе во вплывное отверстие:

Vp = ф[] ij2gKH, (5)

где <рп — безразмерный скоростной коэффициент, устанавливаемый опытным путем; как показали эксперименты, <рп « 5.

Таблица 2

Оптимальные значения величины ХН в зависимости от вида движущейся по рыбоходу рыбы

|

Вид рыб |

Оптимальные величины |

Максимальные величины |

||||||

|

привлекающая скорость, м/с |

дополнительный напор ДЯ, м |

сносящая скорость, м/с |

дополнительный напор АН, м |

|||||

|

min |

max |

min |

max |

min |

max |

min л*< |

max |

|

|

Лососевые |

0,90 |

1,40 |

0,26 |

0,63 |

1,10 |

1,60 |

0,39 |

0,82 |

|

Осетровые |

0,70 |

1,20 |

0,16 |

0,46 |

0,90 |

1,40 |

0,26 |

0,63 |

|

Частиковые |

0,50 |

0,80 |

0,08 |

0,20 |

0,90 |

1,20 |

0,26 |

0,46 |

Возможность использования предлагаемой технологии для пропуска рыб из нижнего бьефа гидроузла в верхний бьеф была проверена опытным путем с использованием «модельных» рыб на лабораторной установке. Эксперименты основывались на методе биогидравлического моделирования [9]. В качестве модели объекта использовалась мелкая взрослая рыба или молодь плотвы Rutilus rutilus и окуня Регса fluviatilis. Ее подбор осуществлялся из условия подобия реакции модельной и натурной рыбы на привлекающий поток. При проведении данных лабораторных исследований за основной критерий гидродинамического подобия был принят критерий подобия Фруда. Полученные результаты подтвердили возможность реализации предлагаемого способа применения гидравлических струй для стабилизации условий пропуска рыб из нижнего бьефа гидротехнического сооружения в верхний.

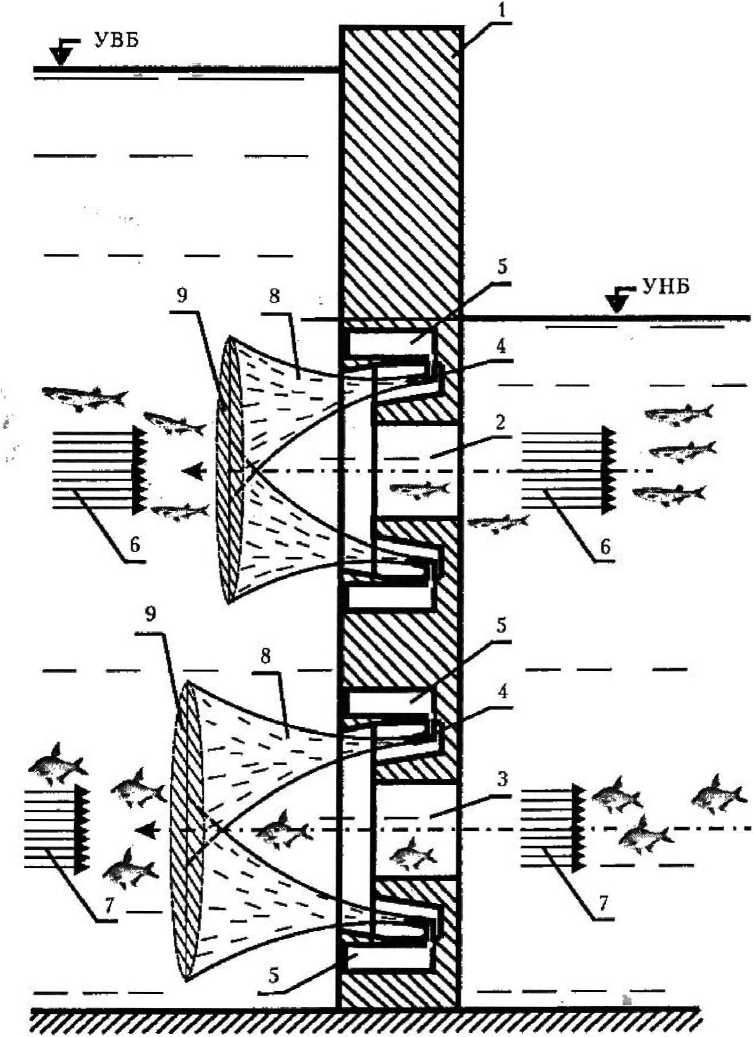

Предложенный новый способ использования гидравлических струй для пропуска рыбы из нижнего бьефа в верхний позволил наметить путь устранения первого недостатка существующих конструкций рыбоходов. В верхней и в нижней части рыбохода (рис. 2) устанавливают поперечные перегородки с вплывным отверстием, работающие по предлагаемой технологии использования гидравлических струй.

Если уровень нижнего бьефа имеет максимальное значение, а уровень верхнего бьефа минимален, то системы струеобразующих насадков вплывных отверстий, выполненных в верхней и нижней наружной поперечных перегородках рыбохода, отключены и бездействуют, и рыбоход будет функционировать в ресурсосберегающем режиме.

При увеличении уровня верхнего бьефа до максимальных или форсированных значений включают систему струеобразующих насадков вплывного отверстия, выполненного в верхней поперечной перегородке рыбохода. При истечении воды через струеобразующие насадки перед вплывным отверстием со стороны верхнего бьефа получим зону «частично равных давлений», которая позволит осуществить беспрепятственный пропуск производителей рыб в верхний бьеф гидроузла. .

При понижении уровня нижнего бьефа вплоть до минимального значения включают систему струеобразующих насадков вплывного отверстия, выполненного в нижней поперечной перегородке рыбохода. Образованная таким образом зона «частично равных давлений» на нижней поперечной перегородке рыбохода позволит поддержать расчетный уровень воды в предшествующих вышерасположенных камерах рыбохода в обстановке изменяющегося нижнего уровня бьефа гидроузла.

В случае одновременного изменения уровней верхнего и нижнего бьефа гидроузла с учетом величины отклонения в сторону увеличения уровня верхнего бьефа от минимального значения и уровня нижнего бьефа в сторону уменьшения от максимального значения на верхней и нижней поперечных перегородках рыбохода формируют зоны «частично равных давлений». Они должны обладать такими гидравлическими сопротивлениями, которые могли бы обеспечить одинаковые расходы привлекающего транзитного течения через вплывные отверстия, выполненные в верхней и нижней поперечных перегородках, поддерживая расчетную скорость привлекающего потока с учетом плавательной способности рыб, пропускаемых через рыбоход (см. табл. 1 и 2). Эти действия позволят поддерживать расчетный уровень верхней маршевой камеры рыбохода при любых колебаниях бьефов гидроузла, обеспечивая при этом создание благоприятных условий пропуска любых видов рыб через рыбоход, устраняя тем самым основной недостаток рыбоходов.

Кроме того, если в нижней поперечной перегородке выполнить несколько вплывных отверстий с системами струеобразующих насадков различных размеров и расположенных на различной глубине водотока, то во входном оголовке рыбохода получим реоградиентную структуру привлекающих течений (см. рис. 1) [6]. Такой подход в использовании гидравлических струй делает возможным создание в данных вплывных отверстиях условий, соответствующих плавательной способности тому виду рыб, которых привлекают в рыбоход через конкретное вплывиое отверстие в нужном слое водотока. Причем гидравлические условия во входной части рыбохода также не будут зависеть от колебаний бьефов гидроузла.

и И

С £

5 s^

Е § 9

S ST4

в о *

Ъ 3 я е 3 ч я

3 .

Я гс

to

6 е о

-.с е о О\О * За

5>й о

о

9 та

О К о 45 3

к о

ж

ни

^9 е ф а»

9 а Е

9 бе О В У 3 в Е ф ф ч

V 3 к И

«та ^ эьо'о а ® з

5 и

5 Е о 3

ci

5 °

a

О е» Ф

£ 9 3 ф Ч Ф 3 а я

o i » 3

31зё о 6 g*1

2>з < 3 ш = ■ Нг£ и о и с

SO 3

*00

ч ..

Ч 3

1 а

К) §

о я о Е о я е 3 к е> Ч е в £ 9 К

з а"

я с Е о Ч

=3 о 3 е з ч и О та о е

с о 9 Я

Ф а

ф 3 к

So

о» В а 'я

9 % а Е и

Ф 3 к к 4)

Таким образом, путем изменения начальных скоростей истечения гидравлических струй по периметрам вплывных отверстий, выполненных в верхней и нижней поперечных перегородках рыбохода можно в зависимости от гидрологической обстановки в бьефах гидроузла, а также от видового состава подлежащих пропуску рыб создавать оптимальные гидравлические условия в рыбоходном тракте рыбохода, кроме того, формировать несколько регулируемых и различных по интенсивности, площади и направлению привлекающих потоков. Это в свою очередь позволяет:

-

— создать в рыбоходном сооружении и на его входе условия, соответствующие биологическим особенностям привлекаемых и пропускаемых через рыбоход рыб;

-

— обеспечить возможность захода в рыбоход рыб различных видов и размеров;

-

— привлекать рыб-мигрантов, двигающихся в различных слоях водотока;

-

— полностью привязать работу рыбоходного сооружения к колебаниям уровней бьефов гидроузла;

-

— сохранить естественность условий пропуска рыб-мигрантов.

Предлагаемые изменения в конструкции рыбоходов и в технологии их работы можно применить на большинстве гидроузлов, как вновь строящихся, так и уже действующих. Выбор варианта конструкции рыбохода и его оголовка зависит от множества факторов, основными среди которых являются: компоновка гидроузла; график технологических колебаний уровней его бьефов; видовой состав подлежащих пропуску рыб; сроки и характер миграций рыб и др. Поэтому решение по выбору того или иного варианта должно приниматься в каждом конкретном случае.

Список литературы Привлечение и пропуск рыб с различной плавательной способностью через рыбопропускные сооружения

- Введенский О. Г. Использование гидравлических струй для совершенствования технологии работы рыбоходных сооружений/О. Г. Введенский//Гидротехн. стр-во. -2009. -№ 1. -С. 21-27.

- Комплексное использование и охрана водных ресурсов/О. Л. Юшманов, В. В. Шабанов, И. Г. Галямина [и др.]. -М.: Агропромиздат, 1985. -303 с.

- Малеванчик Б. С. Рыбопропускные и рыбозащитные сооружения: вопросы проектирования/Б. С. Малеванчик, И. В. Никоноров. -М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1984. -256 с.

- Пат. 2335600 РФ, МПК8 Е02В 8/08. Способ привлечения и пропуска рыбы из нижнего бьефа гидроузла в верхний бьеф и рыбоход его осуществляющий/О.Г. Введенский (РФ)//Бюллетень изобретений. -2008. -№ 28.

- Пат. 2342485 РФ, МПК8 Е02В 8/08. Способ привлечения и пропуска рыбы из нижнего бьефа гидроузла в верхний бьеф/О.Г. Введенский (РФ)//Бюллетень изобретений. -2008. -№ 36.

- Пат. 2363806. Российская Федерация, МПК8 Е02В 8/08. Способ привлечения и пропуска рыб с разной плавательной способностью в рыбоход/О. Г. Введенский (РФ); заявитель и патентообладатель Марийский государственный университет. -№ 2008107291/03; Заявлено 26.02.2008; Опубл. 10.08.2009, Бюл. № 22. -10 с.

- Скоробогатов М. А. Технические средства и технологии пропуска рыб через гидроузлы: дис.... д-ра техн. наук/М. А. Скоробогатов. -Тверь, 1997. -291 с.

- Строительные нормы и правила: Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения: СНиП 2.06.07-87: Срок введ. в действие 01.01.88. Изд. офиц. -М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1987.

- Шкура В.Н. Рыбопропускные сооружения: в 2 ч./В.Н. Шкура. -Новочеркасск: НГМА, 1998. -Ч. 1.

- Шкура В.Н. Рыбопропускные сооружения: в 2 ч./В.Н. Шкура. -Новочеркасск: НГМА, 1998. -Ч. 2.