Признаки прекаризации занятости педагогических кадров общего образования: региональный срез

Автор: Леонидова Г.В.

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 6 т.27, 2023 года.

Бесплатный доступ

Социально-профессиональная группа учителей общеобразовательных школ в России представляет собой одну из наиболее массовых (более 1 млн человек) и статистически значимых категорий работников. Современные процессы трансформации занятости, имеющие последствиями размывание гарантий стабильной занятости, коснулись и этой отрасли. Учителя сталкиваются с падением престижа профессии, ростом педагогической и бюрократической нагрузки, в связи с чем их занятость приобретает признаки прекаризации. Цель исследования - анализ различных аспектов условий труда педагогических кадров общего образования и их оценка в части признаков прекарной занятости. Информационной базой послужили результаты мониторинга материального положения и социального самочувствия учителей общеобразовательных школ Вологодской области, проводимого Вологодским научным центром РАН в регионе (2011, 2015, 2017, 2020 гг.). Также использовались данные официальной статистики и социологические данные ВЦИОМ. Выявлено, что по большинству критериев (престиж профессии, вовлеченность в дополнительную занятость, участие в неформальных видах трудовых отношений, в том числе репетиторство, и т. д.) занятость в этом секторе рынка труда может характеризоваться как неустойчивая. Определены факторы, способствующие распространению прекаризации занятости в педагогической среде, обозначены его последствия, что составило научную новизну и практическую значимость исследования. На фоне постоянного реформирования отрасли образования и связанных с этим рисков неустойчивости занятости необходимо обеспечивать достойные условия труда для педагогических кадров. Учет факторов, обусловливающих появление признаков прекаризации педагогического труда, позволит принять своевременные меры по преодолению или минимизации негативного воздействия и будет способствовать успешности реформ в сфере образования.

Регион, занятость, общее образование, неустойчивость занятости, прекаризация, учитель, неформальные образовательные практики

Короткий адрес: https://sciup.org/147242492

IDR: 147242492 | УДК: 331.5 | DOI: 10.15838/ptd.2023.6.128.10

Текст научной статьи Признаки прекаризации занятости педагогических кадров общего образования: региональный срез

Завершается 2023 год, объявленный в России Годом педагога и наставника. Он был насыщен различными мероприятиями, направленными на повышение престижа профессии учителя и решение насущных проблем современной системы образования. На законодательном уровне приняты поправки в «Закон об образовании», прорабатывается законопроект «О статусе учителя», в котором речь идет о миссии педагогического работника, его правах и обязанностях. Все инициативы нацелены на повышение качества жизни педагогических кадров общего образования в России. Забота в отношении этой важнейшей социально-профессиональной группы российского общества связана и с распространением неустойчивых форм занятости.

В последнее время в исследованиях, посвященных учительскому труду, можно встретить выводы о его прекарном характере (Вольчик, Посухова, 2017; Колосова, 2020). В то же время ученые задаются вопросом о правомерности употребления терминов «прекаризация» и «неустойчивая занятость» в отношении педагогических работников (Файман, 2019; Смирнова, 2022; Александрова, Файман, 2023).

Трансформация занятости в последнее время стала предметом многих социологических и экономических исследований. В них отмечается распространение нестандартных форм трудовых отношений, которые проникают во все виды профессиональ- ной деятельности. Например, все большее развитие в сфере российского образования получает такой вид услуг, как репетиторство, один из наиболее распространенных видов неформальных образовательных практик в стране и в мире (Райхельгауз, 2019; Смирнова, 2022). Согласно данным платформы «Авито Услуги», «спрос на услуги репетиторов по литературе перед началом нового учебного года вырос в России на 74% по сравнению с 2022 годом, по русскому языку – на 60%»1. Кроме того, среди неформальных практик можно встретить такие формы трудовой занятости, как написание курсовых и дипломных работ, статей по заказу; копирайтинг; услуги переводчика; разработка и создание онлайн-курсов (Смирнова, 2021).

Кроме изменений в видах и формах занятости в целом, институт школьного образования в России находится с 90-х гг. XX века в постоянной череде реформ, активное осуществление которых пришлось на начало XXI века. В этих условиях важно сохранить стабильность социально-трудового положения учителей, испытывающих постоянное напряжение в плане как адаптации к текущим вызовам, так и освоения новшеств, которые вводятся в содержание образования, в воспитательный компонент трудовой деятельности, а также способов повышения своего материального благосостояния. Причем происходящие перемены по-разному воздействуют на представителей данной социально-профессиональной группы. Нередко часть учителей оказывается в зоне прекариа-тизации (Вольчик, Посухова, 2017) вследствие вынужденного принятия решений по поводу ухудшения своего социально-трудового положения. В связи с этим цель исследования заключается в выявлении признаков выраженности / факторов неустойчивых трудовых отношений для социально-профессиональной группы учителей общеобразовательных школ.

Критерии прекарной (неустойчивой) занятости населения

Период конца XX – начала XXI века ознаменовался в России бурным процессом трансформации занятости, обусловленным вначале перестройкой, а затем и переходом страны на рыночные рельсы. Прежде всего это коснулось активного перераспределения занятых между государственным и негосударственным секторами экономики, реструктуризации отраслевой занятости (рост доли занятых в сфере услуг), изменения структуры занятости в промышленности (сокращение занятости в обрабатывающих отраслях), роста безработицы и сокращения спроса на рабочую силу, активного развития неформального сектора и роста теневой экономики. Данный период ознаменовался повышением гибкости российского рынка труда (Layard, Richter, 1995). Трансформационные процессы социальнотрудовой сферы повлияли на появление новых рисков для работников, «связанных с ненадежностью трудовой занятости» (Дружилов, 2020), и возникновение нового социологического и социально-экономического феномена «прекариат». Сущностной характеристикой прекарной занятости, по общему мнению исследователей, выступает нарушение социально-трудовых прав и отсутствие гарантий занятости. При этом негативные последствия прекаризации занятости не ограничиваются рамками трудовой сферы (Pembroke, 2018).

Обсуждение прекаризации занятости, ее признаков, сущности и детерминантов сегодня широко распространено в зарубежной и отечественной литературе. Так, в зарубеж- ных публикациях данная проблема анализируется с позиций дестандартизации трудовых отношений, которая все более устремляется «в сторону большей неопределенности и ухудшения условий труда, социальной экс-клюзии на рынке труда, масштабных социально-экономических последствий, затрагивающих не только вопросы устойчивости положения работников, но и проблемы развития институциональной среды» (Попов, Соловьева, 2019).

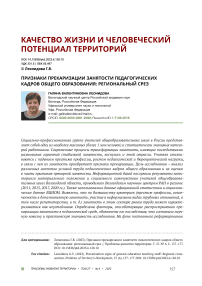

В обобщенном виде критерии прекарной/ неустойчивой занятости представлены в докладах Международной организации труда (МОТ) (рис. 1). Выделены два наиболее распространенных критерия, охватывающие работников, в наибольшей степени страдающих от нестабильных условий труда, – тип трудовых отношений и условия труда разной степени ненадежности.

Изучение феномена прекарной/неустой-чивой занятости способствует расширению критериальной базы. Так, среди проявлений этого вида трудовых отношений добавляется учет «отклоняющегося от стандартного рабочего времени, означающего чрезмерную занятость либо ее недостаточную продолжительность», а также «вынужденный отпуск по инициативе работодателя» (Бобков и др., 2022). Также выделяются такие критерии неопределенности социально-экономического положения работника, как теневые форматы выплаты заработной платы и повышенная мобильность работника и т. д. (Прекариат…, 2020, с. 82–83; Тощенко, 2020).

Влияние нестабильности в трудовой сфере на работника наиболее полно раскрыто в исследовании Г. Стэндинга (Standing, 2011). В его концептуальных положениях прекариат описывается как «класс, лишенный позитивных характеристик, присущих другим участникам трудовых отношений» (Тощенко, Анисимов, 2019). Результатом воздействия на работников неустойчивых социально-трудовых отношений может являться «профессиональная деформация, признаки которой можно обнаружить практически во всех видах деятельности, связанных с повышенным риском, ответственностью,

Рис. 1. Критерии неустойчивой занятости по методологии МОТ

Составлено по: From precarious work to decent work. ILO (2012). URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed dialogue/---actrav/documents/meetingdocument/wcms_179787.pdf (accessed 20.10.2023).

эмоционально-психологическими перегрузками, причем сила деформации зависит от вовлеченности личности в профессиональную деятельность» 2 (Alves et al., 2019). Это относится и к сфере образования.

Таким образом, основной ракурс рассмотрения прекарной занятости в научных исследованиях заключается в принятии в качестве основных ее критериев двух позиций – форма трудового договора и его наличие, а также неустойчивость условий труда работника. Под влиянием существующих внешних и внутренних вызовов происходит расширение критериальной базы этого фе- номена, в основном по линии условий труда. Данный контекст отчетливо виден на примере социально-профессиональной группы учителей.

Обзор исследований в сфере прекаризации педагогического труда

В отечественных и зарубежных исследованиях, касающихся признаков прекарности педагогического труда, ключевое внимание уделяется работникам высшего образования и представителям академической науки. Результаты позволяют говорить о том, что часто «высококвалифицированные спе- циалисты высшей школы становятся кандидатами в прекариат» (Воробьева, 2022). Обоснованием этого тезиса являются «неопределенность системы оплаты труда, нестабильность и негарантированность занятости, ущемление прав и академических свобод преподавателей, неудовлетворительное социальное самочувствие» (Воробьева, 2022). Отмечается отсутствие явных признаков прекаризации трудовой занятости этой профессиональной группы, но можно говорить о ее скрытых формах (вторичная занятость, сверхзанятость или недозанятость).

Ученые НИУ ВШЭ подчеркивают, что многолетняя история реформирования оплаты труда педагогов не привела к искоренению «болезненной проблемы» «материальной обеспеченности одной из важнейших профессиональных групп» (Абанкина и др., 2021). Наиболее доступным способом улучшения материального положения учительства стало репетиторство (Абанкина и др., 2022, с. 10). Практика совмещения основной работы с этим видом занятости позволяет педагогу «выйти на достойный уровень оплаты труда – выше, чем в среднем по региону» (Абанкина и др., 2022, с. 26).

Наряду с низким уровнем «условнопостоянной части заработной платы» к признакам неустойчивой (прекарной) занятости в научно-педагогической среде исследователи относят срочные трудовые договоры и занятость «второй половины дня» без дополнительной оплаты, что «существенно увеличивает время, затрачиваемое на достижение показателей результативности и эффективности, устанавливаемых работодателем» (Черных, 2021).

В качестве знаковых признаков скрытой прекаризации педагогического труда исследователи отмечают «изменение содержания и объемов административной и документарной работы научно-педагогических работников, … повсеместный переход на краткосрочный трудовой контракт и т. п.» (Долженко, Лобова, 2018).

Источником дополнительного стресса для учителей стала цифровизация. В условиях развития социальных сетей они испы- тывают «давление с двух сторон»: родительского социума и административной системы (Попов и др., 2023, с. 64). Кроме того, потребительское отношение к профессии учителя со стороны общества оказывает влияние на возникновение «чувства уязвимости, страха», дополняясь «усложнением системы регламентации трудовой деятельности», способствуя формированию «техностресса» учителей (Попов и др., 2023, с. 69).

К проявлениям прекаризации в этом сегменте занятости можно отнести снижение самооценки статуса и социального престижа академической профессии (Файман, 2019), «компенсацию низкой зарплаты множественной дополнительной занятостью» (Александрова, 2023).

Следует отметить, что в публикациях по научно-педагогическому персоналу вузов и академических учреждений признаки пре-карности занятости рассматриваются с некоторой осторожностью. Однако практически все исследователи сходятся в описании имеющихся признаков в этом секторе рынка труда: «это касается сроков и условий контракта, размера дохода, вовлеченности в множественную дополнительную занятость, участия в неформальных формах самозанятости, слабой социальной защищенности работников» и т. д. (Александрова, Файман, 2023).

В качестве причины прекариатизации преподавателей высшей школы называется «перенос принципов ведения частного бизнеса в государственный сектор» (Слободская, 2018), например, это касается внедрения в академическую среду конкурентных инструментов (грантовая поддержка, наукометрические методы публикационной активности и т. д.). Вовлечение преподавательского корпуса вузов в формы вторичной занятости исследователи объясняют «отсутствием ограничений на дополнительную занятость (законодательно отсутствует запрет на число мест работы НПР, на суммарный фонд рабочего времени и т. п.)», а также развитием рынка образовательных услуг, цифровизацией экономики, способствующей расширению занятости в формате удаленной работы НПР (Лапина, 2020).

На фоне внушительной доли исследований о прекарных признаках занятости в вузовской среде сравнительно мало подобных работ, анализирующих труд педагогов системы общего образования. Вместе с тем имеющиеся работы свидетельствуют о сходных характеристиках занятости преподавательского корпуса сферы образования в целом: «вовлеченность в различные виды вторичной занятости, работа по совместительству, неофициальная работа без юридического оформления или в статусе самозанятого, в том числе фиктивного» (Смирнова, 2022).

Исследователи констатируют, что «российские учителя сталкиваются: с размыванием гарантий стабильной занятости; падением престижа профессии; ростом нагрузки без адекватного роста оплаты труда; увеличением бюрократизации и регламентации своей профессиональной деятельности» (Багнетова, 2017; Вольчик, Посухова, 2017). Они считают, что эти процессы в перспективе могут привести к снижению профессионализма, качества преподавания и к размыванию профессиональной идентичности.

Отмечается высокая неудовлетворенность педагогов доходами и учебной нагрузкой, снижение запаса терпения у молодых специалистов (Леонидова и др., 2018, с. 245). Так, например, выявлено, что среди основных причин «физического и психологического утомления учителей – несовершенство его нормирования: рабочая неделя учителей вместо 18 часов часто превышает 30 часов, и это при том, что, начиная с четвертого урока, наступает физическое и психологическое утомление» (Шереги, 2016).

Преподавательский корпус испытывает организационные и психологические трудности, которые отражаются на социальном самочувствии учителей, повышая уровень их тревожности (Бергис, Кривуля, 2020). Среди них высокие требования общества к профессии учителя, необходимость постоянной адаптации к новым практикам и изменениям в образовательной политике и т. д. Согласно результатам исследований, «большая часть педагогов (59%) не удовлетворена организацией труда» (Леонидова и др., 2020).

Признаком неустойчивости социальнотрудовых отношений в учительской среде становится «эмоциональное выгорание» из-за рабочих перегрузок, высокого уровня контроля, груза ответственности за результаты учеников (Константиновский и др., 2019). Вместе с тем авторы исследования не говорят о превращении учителей в прекариат, отмечая лишь, что педагоги работают в условиях прекаризации, а это «в целом характерно для современных социально-трудовых отношений в России» (Константиновский и др., 2019). Рост трудовой нагрузки, не сопровождающейся повышением оплаты труда, рассматривается как проявление прекаризации учительства в условиях реформирования института школьного образования и прохождения череды экономических кризисов (Вольчик, Посухова, 2017). Проведенные Южным федеральным университетом в 2017 году социологические замеры профессиональной идентичности населения показали, что доля педагогов, оценивающих свое материальное положение как «плохое», «за последние 2–3 года выросла на 10% в Москве и на 15% в Ростове-на-Дону» (Клименко, Посухова, 2017, с. 145).

Социальная и экономическая уязвимость профессии учителя проявляется в том, что «все меньше молодые и хорошо образованные учителя связывают свою долгосрочную карьеру со школой, и такая тенденция становится устойчивой» (Вольчик, Посухова, 2017). Неудовлетворенность качеством трудовой жизни приводит к стремлению сменить работу. «Самым критическим в положении учителей в этом смысле был период до 2012 года, когда такое желание высказывали 50% учителей Вологодской области (в 2015 году – 26%, в 2017 году – 22%)» (Леонидова, 2017).

В зарубежных исследованиях также отмечаются тревожные признаки в занятости учителей. Например в докладе Совместного комитета экспертов МОТ – ЮНЕСКО по применению рекомендаций, касающихся преподавательского состава (СЕАРТ), утверждается, что в Японии «сверхурочная ра-

Таблица 1. Признаки прекарной занятости в профессиональной деятельности учителей школ в исследованиях отечественных авторов

|

Признаки |

Si |

<с й |

<с |

<с о 1 |

<с 2 |

со |

=i |

||||

|

Сверхзанятость; работа по совместительству |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

Неопределенность системы оплаты труда; низкая заработная плата |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Эмоционально-психологические перегрузки; плохое социальное самочувствие |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

Цифровизация образования и общества |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

Срочные трудовые договоры |

+ |

+ |

+ |

||||||||

|

Необходимость постоянной адаптации к новым практикам и изменениям в образовательной политике; изменение содержания и объемов документарной занятости |

+ |

+ |

+ |

||||||||

|

Ущемление прав и академических свобод преподавателей, возрастные факторы |

+ |

+ |

|||||||||

|

Расширение занятости в формате удаленной работы |

+ |

+ |

|||||||||

|

Источник: составлено автором. |

|||||||||||

бота учителей достигает значительных масштабов» 3 .

Интересным представляется исследование связи заработных плат учителей с наличием профсоюзов в отрасли (Zwerling, Thomason, 1995). По оценкам, рост плотности профсоюзов учителей в штате на 10% увеличивает зарплаты учителей на 2,6%.

Авторы из Италии показывают, что «школа, в которой работают учителя с высоким уровнем удовлетворенности работой, обеспечивает более высокий уровень образования и выпускает более успешных учеников» (Crisci et al., 2019).

Итоги исследования, проведенного среди учителей начальных классов в Греции, свидетельствуют, что «профессиональная незащищенность выше у учителей, которые получают низкую заработную плату, преподают в более чем одном классе и не занимают руководящей должности». Учителя младших классов, работающие с большим количеством учащихся, испытывают большую тревогу из-за успеваемости учеников (Mouza, Souchamval, 2016).

Таким образом, на основе результатов исследований в области педагогического труда выявлено, что и в сфере высшего образования, и в сфере общего образования как в России, так и за рубежом можно увидеть признаки прекарной занятости (табл. 1).

Систематизация взглядов исследователей на признаки неустойчивой занятости показала превалирование таких позиций, как низкий уровень заработной платы, документарная нагрузка (бюрократизация) труда, сверхзанятость, цифровизация образования, а также эмоциональные перегрузки. Из критериев неустойчивой/прекарной занятости, содержащихся в теоретико-методологической платформе МОТ, наиболее распространен в учительской среде лишь один – низкая заработная плата. Данный критерий относится по методологии МОТ к неустойчивым условиям труда. Все остальные позиции, рассматриваемые в качестве признаков прекари-зации занятости учителей, дополняют перечень, принятый МОТ, но не отражают единства взглядов в этом направлении.

Материалы и методы

Информационной базой исследования выступают результаты мониторинга материального положения и социального самочувствия учителей общеобразовательных школ Вологодской области, проводимого Вологодским научным центром РАН (2011, 2015, 2017, 2020 гг.).

На основании данных мониторинга рассмотрены такие признаки прекарной занятости учительского корпуса, как неудовлетворенность заработной платой, условиями труда, возможностью сочетать трудовые семейные обязанности.

Использованы также данные Росстата по следующим показателям: средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования государственной и муниципальной форм собственности по субъектам Российской Федерации (тыс. руб.), доля обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, занимающихся во вторую и третью смены (%), доля платных образовательных услуг в общем объеме платных услуг (%). Эти показатели косвенно свидетельствуют об учебной нагрузке преподавателей, а также о наличии проблем в оплате труда, особенно в регионах с недостижением условных индикаторов.

Одним из статистических показателей прекаризации учительского труда стал возрастной ограничитель. Данные о нем взяты из сборников НИУ ВШЭ.

Социологическая информация ВЦИОМ по вопросам значимости профессии учителя в общественном сознании дает представление об имеющихся негативных тенденциях (показатель «оценка доходности профессии»).

Гипотеза исследования, заключающаяся в том, что в сфере общего образования можно увидеть признаки занятости, которые можно отнести к прекарным, проверялась на эмпирических данных вторичного анализа вышеназванных исследований по основным критериям (оформление трудового договора, наличие переработок и дополнительной занятости, размер заработной платы учительского корпуса).

Результаты исследования

Анализ работ, посвященных прекарной занятости учителей, показал, что наряду с уже устоявшимися признаками в исследовательском поле появляются дополнительные индикаторы, характеризующие учительский труд как неустойчивый (сверхзанятость; эмоционально-психологические перегрузки; цифровизация; необходимость постоянной адаптации к новым практикам и новшествам в образовательной политике; изменение содержания и объемов документарной занятости и т. д.).

Учитывая присутствие в перечне признаков общепринятого параметра прекари-зации – низкого уровня заработной платы – остановимся на нем подробнее.

Размер заработка

По данным Росстата 4 , в 2023 году средняя начисленная зарплата педагогических работников образовательных организаций общего образования государственной и муниципальной форм собственности в России составила 63,6 тыс. руб., что на 17% выше среднемесячной начисленной зарплаты наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (54,5 тыс. руб.). В территориальном разрезе наибольшая заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций отмечена в 9 регионах (табл. 2). Уровень заработка данной категории работников в них превышает 100 тыс. руб. Превышение средней заработной платы по региону составляет от 15 до 30%.

В нижней части табл. 2 представлены 8 регионов с наименьшей заработной платой (ниже 40 тыс. руб.). В этих территориях также отмечено превышение средних значений заработков по экономике региона в пределах от 9 до 22%. В то же время в числе находящихся в данной группе регионов есть две

Таблица 2. Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования в разрезе субъектов Российской Федерации, январь – июнь 2023 года

|

№ п/п |

Регион |

Средняя заработная плата, тыс. руб. |

Справочно: оценка среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц за январь – июнь 2023 года, тыс. руб. |

Отношение средней заработной платы по категории к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, % |

|

1 |

Чукотский автономный округ |

161,3 |

135,4 |

119,1 |

|

2 |

Ямало-Ненецкий авт. округ |

156,3 |

131,2 |

119,1 |

|

3 |

Москва |

134,8 |

93,7 |

143,8 |

|

4 |

Магаданская область |

134,2 |

105,0 |

127,8 |

|

5 |

Ненецкий авт. округ |

123,5 |

107,3 |

115,1 |

|

6 |

Ханты-Мансийский авт. округ – Югра |

111,4 |

84,8 |

131,3 |

|

7 |

Сахалинская область |

109,6 |

90,1 |

121,6 |

|

8 |

Камчатский край |

108,8 |

90,1 |

120,7 |

|

9 |

Республика Саха (Якутия) |

107,3 |

83,7 |

128,2 |

|

78 |

Ивановская область |

37,7 |

30,7 |

122,7 |

|

79 |

Республика Северная Осетия – Алания |

36,9 |

29,8 |

124,1 |

|

80 |

Республика Дагестан |

36,8 |

28,4 |

129,6 |

|

81 |

Пензенская область |

34,8 |

34,8 |

100,0 |

|

82 |

Республика Мордовия |

33,7 |

36,6 |

97,6 |

|

83 |

Чеченская Республика |

33,7 |

28,6 |

117,5 |

|

84 |

Республика Ингушетия |

30,3 |

27,8 |

109,0 |

|

85 |

Карачаево-Черкесская Республика |

21,5 |

29,7 |

72,5 |

|

Источник: Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/1eEUBIVB/itog-monitor05-20.htm (дата обращения 14.08.2023). |

||||

республики, в которых зарплаты педагогов не превышают зарплаты других работников: Мордовия (97,6%) и Карачаево-Черкесия (72,5%). Заметим, что среди всех представленных в статистике регионов в 2023 году 4 территории не достигли среднего уровня заработной платы наемных работников по кругу организаций: к перечисленным выше присоединяются Республика Башкортостан (98,8%) и Забайкальский край (95,3%).

Фактическое положение вещей свидетельствует о том, что данная характеристика заработной платы учительского корпуса не имеет признаков прекаризации, разумеется, кроме тех регионов, в которых ее значение не достигло размера соответствующего индикатора. Однако следует иметь в виду, что проблема низких зарплат скрыта за их средними показателями. Исследования НИУ ВШЭ свидетельствуют, что размер ежемесячного заработка учителей школ в 2020/2021 уч. г. в разрезе величины педагогического стажа в большинстве своем составлял от 20 до 39 тыс. руб. Так ответили 43,1% учителей со стажем до 5 лет, 54,4% – от 5 до 20 лет, 49,6% – более 20 лет. При этом у 44,3% молодых специалистов (стаж – до 5 лет) размер заработка составлял от 10 до 19 тыс. руб. Кроме того, не является секретом, что заработная плата учителей складывается еще и за счет увеличения нагрузки (Шереги, 2016). Также существует определенное неравенство в оплате труда между молодыми специалистами и доминирующей частью специалистов с большим стажем работы (Головчин, 2021).

В связи с этим размером заработной платы учителя не удовлетворены. Так, социологические исследования Вологодского научного центра РАН показывают, что такую оценку дает большая часть опрошенных учителей общеобразовательных школ Вологодской области (77%), также они не удовлетворены справедливостью вознаграждения по сравнению с трудовым вкладом (81%) и системой материального стимулирования (64%). Более того, существенная доля респондентов отмечала, что размер заработной платы не соответствует их трудовому вкладу (65%). Педагоги не склонны высоко оценивать эффективность системы оплаты труда, существующей сегодня, поскольку она не работает на их материальное благополучие (Соловьева, 2016; Головчин, 2022). Это происходит потому, что учительская зарплата состоит из оклада, привязанного к МРОТ, и разных надбавок и выплат, которые руководители образовательных учреждений назначают по своему усмотрению. Негативные оценки подтверждаются данными опроса общественности о доходности профессии учителя. По информации ВЦИОМ, доходность заработка учителя оценивается на 2,73 балла из 55.

В настоящее время прорабатываются «единые подходы к формированию заработной платы педагогических работников во всех регионах страны»6. Предполагается, что будут применяться коэффициенты «сложности труда и экономической дифференциации регионов, … составлен обязательный перечень компенсационных и стимулирующих выплат»7. Таким образом, этот параметр трудовой деятельности учителей не остается без внимания органов власти, что порождает надежду на установление достойной оплаты труда. Важность этого условия определяется самой ролью учительства, так как «никакие ресурсы и новаторские реформы в образовании не могут заменить армию квалифицированных и преданных своему делу учителей, одним из условий жизни которых является финансовое благополучие» (Ferrer, 2017, p. 318).

Материальное положение и социальное самочувствие педагогов как одной из наиболее важных профессиональных категорий работающего населения находится в центре внимания исследователей в силу особой роли, которую педагоги играют в процессах воспроизводства социальной структуры общества. В то же время в обществе эта роль не всегда встречает поддержку и понимание.

Социальное самочувствие и удовлетворенность значимостью профессии

Социальное самочувствие как показатель удовлетворенности жизнью играет большую роль в возможности реализации в профессии. Позитивный настрой и хорошее самочувствие превалируют в следующих группах: молодые педагоги (до трех лет педстажа); сельчане, материально обеспеченные группы; учителя со второй категорией (Леонидова и др., 2018). Вместе с тем социальной значимостью профессии в 2020 году удовлетворена только треть опрошенных (27%). Престижем профессии и положением учителя в обществе большинство респондентов не удовлетворены (по состоянию на 2020 год – 74 и 45% соответственно) (Леонидова и др., 2018).

Данные опроса показывают, что по мере увеличения трудового стажа и уровня квалификации учителей снижается доля удовлетворенных положением в обществе, престижем профессии и социальной значимостью труда. Этот факт может свидетельствовать либо об имеющемся нереализованном потенциале, либо о нарастании признаков профессионального выгорания, связанного с перегрузками.

Наличие стресса в работе педагогов

Судя по результатам международного исследования условий профессиональной деятельности и развития учителей TALIS-2018,

Таблица 3. Удовлетворенность учителей школ возможностью сочетать трудовые и семейные обязанности (балансом труда и личной жизни), % от числа опрошенных

|

Вариант ответа |

Общий стаж работы |

Профессиональная категория |

Среднее по опросу |

||||

|

До 3 лет |

От 3 до 20 лет |

Более 20 лет |

Высшая |

Первая |

Без категории |

||

|

Удовлетворен |

48,4 |

36,3 |

36,6 |

35,2 |

37,4 |

45,1 |

38 |

|

Не удовлетворен |

38,7 |

44,1 |

48,9 |

50,8 |

41,8 |

41,2 |

46 |

|

Затрудняюсь ответить |

12,9 |

19,6 |

14,5 |

13,9 |

20,9 |

13,7 |

16 |

|

Источник: данные мониторинга материального положения и социального самочувствия учителей общеобразовательных школ Вологодской области, ВолНЦ РАН, 2020 год (№ = 262). |

|||||||

в России, в сравнении со странами ОЭСР, учителя в два раза реже сообщают о стрессе на работе. Однако доля педагогов, отмечающих его наличие, достаточно высока: «Каждый десятый респондент испытывает высокий уровень стресса и его негативное влияние на свое психоэмоциональное состояние»8. Характерно, что причинами стресса как в России, так и во всех остальных странах – участницах исследования выступают постоянно меняющаяся политика в области образования (реформирование) и административная нагрузка9. В отчете также отмечено, что не все учителя успевают полностью восстанавливать силы в свободное время (так ответили более 50%). Таким образом, ситуация перманентного изменения правил функционирования образования в целом и сферы общего образования в частности является одним из факторов, создающих предпосылки к появлению признаков прекарной занятости в педагогической деятельности.

Согласно данным международного исследования педагогического труда (TALIS-2018), «при общем сходстве структуры рабочего времени наших учителей отличает то, что ощутимо больше времени (на треть) у них занимает общая административная работа, прежде всего отчетность – более 4 часов (при средних по странам 3 часах)»10. Только 6% российских учителей в ходе исследования TALIS-2018 выразили согласие с тезисом «моя работа оставляет мне достаточно времени на личную жизнь»11. Региональные исследования также свидетельствуют о высокой учебной нагрузке педагогов (табл. 3). Нагрузка настолько велика, что многие учителя не удовлетворены возможностью сочетать трудовые и семейные обязанности, при этом чем больше трудовой стаж и выше категория, тем выше доля неудовлетворительных оценок.

Возрастные факторы прекаризации учительского труда

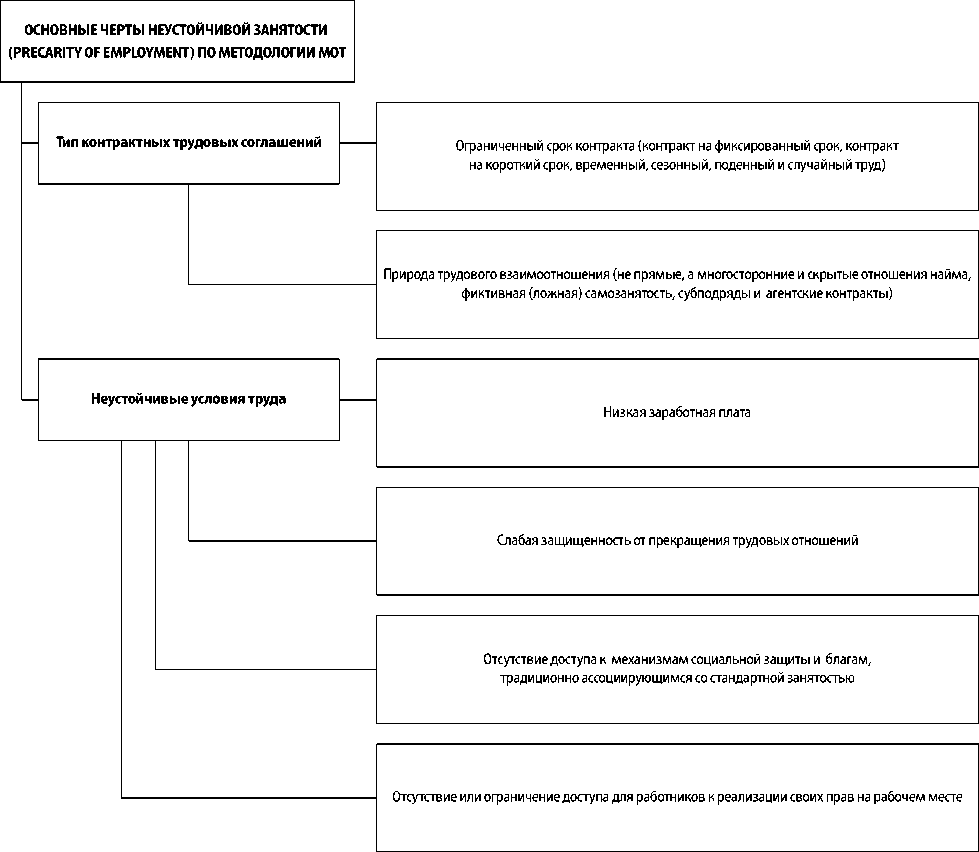

В условиях беспрецедентно быстрого развития процессов цифровизации в экономике и обществе в целом имеет место проблема цифровых компетенций педагогов старшего возраста. Рост среднего возраста этой социально-профессиональной группы (с 39,7 года в 2000 году до 44 лет в 2021 году) в первую очередь связан с общими демографическими процессами, происходящими в стране и мире. За 20 лет увеличение в образовательной сфере составило 4,3 года против 2,6 года в среднем по экономике (рис. 2).

Согласно данным Министерства просвещения РФ, 55% учителей имеют педагогический стаж 20 и более лет12 (в 2000 году их доля равнялась 37%13), доля молодых педагогов со стажем до трех лет составляет 9%. Результаты

■ Экономика в целом

■ Образование

Рис. 2. Средний возраст занятых в экономике и в сфере образования в РФ, лет Источник: Бондаренко Н.В., Варламова Т.А., Гохберг Л.М. [и др.]. Индикаторы образования (2023): стат. сб. / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». Москва: НИУ ВШЭ. 432 с.

исследований показывают, что чем больше трудовой стаж и выше профессиональная категория учителей, тем менее они удовлетворены различными аспектами трудовой жизни: условиями труда, заработной платой и т. д. (Леонидова, Белехова, 2021).

На увеличение возраста педагогов общеобразовательных школ в значительной мере повлияло и то, что во время трансформационного периода 90-х гг. ХХ века серьезное сокращение государственного финансирования привело к снижению зарплат в системе образования. Тогда «многие учителя были вынуждены уйти из школы» (Маслинский, Иванюшина, 2016). А уходили в основном молодые специалисты (Rzhanitsyna, 2000).

Вторичная занятость, сверхзанятость педагогов

Рост нагрузки на педагогов связан и с сохранением в школах сменности. Согласно данным Министерства просвещения РФ, в 2022 году обучение в третью смену было ликвидировано. Однако в условиях второй смены в 2022 году обучалось около 2,7 млн чел.14, т. е. более 15% школьников. При этом в Москве во вторую смену занимались всего 109 чел. (менее 1%), а в Краснодарском крае – 195,8 тыс. (26%). В Вологодской области во вторую смену обучались 28 тыс. чел. (20% от всех обучающихся)15. Только в мегаполисах (г. Москва и Санкт-Петербург) школьники имеют возможность заниматься в первую смену (табл. 4). Особенно неблагополучной в этом отношении является Республика Тыва, где около 40% школьников вынуждены учиться во вторую смену.

Кроме того, выросла численность обучающихся в расчете на 1 учителя с 13 чел. в 2013/2014 уч. г. до 19 чел. в 2021/2022 уч. г.16 Нарастает проблема с кадрами: укомплектованность штатов общеобразовательных организаций в 2021/2022 уч. г. составила 97%17. Последнее напрямую связано с проблемой трудоустройства выпускников сферы профессионального педагогического образования в соответствии с полученной квалификацией. По данным Росстата, доля трудоустраивающихся по специальности педагогов составляет 83%, что заметно ниже, чем в других социально важных сферах

Таблица 4. Удельный вес обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, занимающихся во вторую и третью смены (на начало учебного года), % от общей численности обучающихся

|

Регион |

Учебный год |

2022 год к 2010 году (+/-) |

|||||||||||

|

a |

a |

a |

a |

a |

a |

a |

oo |

a |

a |

||||

|

г. Москва |

0,6 |

0,7 |

0,8 |

0,7 |

0,9 |

0,7 |

0,2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

-0,6 |

|

г. Санкт-Петербург |

н. д. |

н. д. |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

Тульская область |

6,0 |

5,9 |

5,9 |

5,4 |

2,8 |

1,5 |

1,5 |

1,5 |

1,3 |

1,1 |

1,1 |

1,3 |

-4,7 |

|

Ленинградская область |

2,2 |

2,3 |

2,2 |

2,2 |

2,2 |

2,4 |

2 |

1,5 |

1,4 |

1,2 |

1,0 |

1,0 |

-1,2 |

|

Республика Мордовия |

3,7 |

4,4 |

5,0 |

4,4 |

4,1 |

3,8 |

3,7 |

3,0 |

3,0 |

2,4 |

2,3 |

2,3 |

-1,4 |

|

Вологодская область |

11,0 |

12,6 |

14,1 |

14,4 |

15,5 |

16,4 |

15,6 |

16,2 |

16,6 |

15,9 |

19,6 |

20,2 |

9,2 |

|

Томская область |

21,2 |

23,1 |

24,1 |

24,3 |

25 |

24,8 |

25,3 |

25,9 |

25,9 |

26,9 |

29,7 |

28,6 |

7,4 |

|

Республика Алтай |

23,7 |

25,4 |

25,6 |

26 |

24,8 |

27,7 |

26,5 |

25,2 |

26,1 |

26,2 |

21,8 |

30,1 |

3,9 |

|

Республика Дагестан |

30,3 |

30,3 |

26,9 |

26,7 |

27,6 |

28,2 |

28,4 |

28,1 |

28,4 |

29,8 |

31,9 |

32,8 |

2,5 |

|

Чеченская Республика |

40,0 |

40,0 |

40,0 |

42,7 |

41,8 |

41,4 |

38,4 |

38,7 |

37,7 |

38,8 |

38,1 |

34,7 |

-5,3 |

|

Республика Тыва |

29,8 |

31,2 |

31,6 |

30,7 |

32,9 |

32,7 |

32,2 |

33,2 |

33,2 |

35,6 |

38,3 |

39,2 |

9,4 |

Примечания.

Данные ранжированы по регионам за 2021/2022 уч. год.

Приведены данные по 5 регионам с наилучшими и наихудшими показателями, а также Вологодской области.

Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сборник / Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/ document/47652

(например, по направлению «науки о здоровье и профилактическая медицина» – 100%)18. Актуальность обращения к проблеме трудоустройства выпускников педагогических направлений подготовки подтверждается и региональными данными обновленного Сводного прогноза занятости населения и потребности экономики Вологодской области в трудовых ресурсах19. В документе определен общий социальный заказ на подготовку кадров до 2030 года. Согласно расчетам, специалисты требуются практически во всех сферах, особенно там, где внедряются цифровые технологии. Отмечено, что в топ-10 в ряду других направлений подготовки по высшему образованию вошло и направление «образование и педагогические науки».

Занятость школьных учителей дополняется необходимостью оказания платных образовательных услуг в стенах школ и за их пределами. Самая высокая доля платных образовательных услуг в общем объеме платных услуг населения в 2020 году была отмечена в Приволжском федеральном округе. Среди регионов – в Республике Тыва: 12,1% против 3,5% в Камчатском крае, где доля платных образовательных услуг характеризуется минимальной величиной среди субъектов РФ20.

Учителя общеобразовательных школ Вологодской области значительную часть времени (в пределах 16 часов в неделю) затрачивают не на основную работу, а на совместительство и репетиторство, что ста- новится обязательной частью «вынужденной нагрузки» работников образования (Леонидова и др., 2018). Репетиторство как «неформальное дополнение к формальной системе образования» и «нейтрализатор проблем школьного образования» широко распространено в России (Макеев, 2019). Исследования показывают, что «школьные преподаватели доминируют (до 25%) в предметах, связанных с подготовкой к школе и обучением в начальной школе, а также велика их доля в обучении математике. В целом учителя школ составляют до 25% корпуса репетиторов, представленных на сайтах», сегодня это называется «платформенной занятостью» (Макеев, 2019). Риски ее связаны с возможным уходом в «теневой сектор» экономики.

Вопросы прекаризации занятости учителей не в последнюю очередь обусловлены сложностью преподавательского труда, которая динамично возрастает на фоне постоянного обновления знаний, образовательных стандартов и появления новых образовательных практик. Однако результаты исследований показывают, что учительство в целом обладает существенной устойчивостью и высокой адаптивностью к жизненным и профессиональным реалиям. Следовательно, рассмотренные нами характеристики занятости учителей, с одной стороны, можно идентифицировать как прекарные, с другой стороны, стабильность трудоустройства, профессиональное призвание, наличие социальных гарантий (таких, например, как большой преимущественно летний отпуск и т. д.) компенсируют имеющиеся признаки прекарности, которые в ряде случаев создают возможности для личностного развития и самореализации.

Заключение

Стратегическая цель современного образования в России заключается в построении и развитии суверенной системы образования, основанной на лучших традициях и практиках отечественной педагогики. В связи со сложившейся геополитической ситуацией, в т. ч. беспрецедентными санкци- онными мерами давления на российское общество, в российском образовании происходит смена педагогического вектора. Основными направлениями обозначены образовательный суверенитет, традиционные российские духовно-нравственные ценности, формирование единого образовательного пространства, повышение статуса педагога, внедрение информационных технологий, дополняющих систему образования. В этой ситуации появляются или усугубляются проблемы, снижающие уровень удовлетворенности педагогов условиями труда. В частности, это касается роста учебной нагрузки, эмоционально-психологических проблем, вовлеченности во вторичную или дополнительную занятость и т. д.

Исследование показало наличие признаков прекарности занятости учителей общеобразовательных школ (сверхзанятость; эмоционально-психологические перегрузки; цифровизация как элемент дополнительной личной и профессиональной ответственности; необходимость постоянной адаптации к реформированию системы образования, появлению новых образовательных практик; изменение содержания и объемов документарной занятости и т. д.). Вместе с тем, раскрывая перечисленные признаки на примере регионального учительского сообщества, согласимся с авторами, которые не склонны преувеличивать их влияние на занятость этой социальнопрофессиональной категории. С одной стороны, в труде учителя общеобразовательной сферы преобладает трудоустройство с оформлением трудового договора, присутствует полный пакет социальных гарантий, механизмы социальной защиты действуют в рамках традиционной стандартной занятости. С другой стороны, прекаризация труда связана с вынужденным изменением работниками своих повседневных практик реализации трудовой деятельности, что в отношении рассмотренных нами позиций не допускает однозначности оценок. Наконец, имеющиеся признаки прекаризации минимизируются посредством предпринимаемых государством в 2023 году мер: разработка единых принципов формирования заработной платы педагогов во всех регионах страны, принятие законодательных мер по дебюрократизации труда учителя, разработка и подготовка единых учебников истории для 10–11 классов, объявление 2023 года в России Годом педагога и наставника для поднятия престижа профессии, реализация проекта создания во всех федеральных округах сети ведущих «Школ Минпросвещения» и т. д.

Однако, учитывая постоянное реформирование отрасли образования и связанные с этим риски неустойчивости занятости, необходимо не только обеспечивать достойные условия труда для педагогических кадров, но и понимать экономические и социальные причины современных проблем школы.

Одной из таких проблем является финансирование сферы образования. Несмотря на позитивную в целом динамику расходов на общее образование за последние годы, в стране сохраняются низкие значения расходов на образование в целом (4,1% ВВП в 2021 году) и школьное образование в частности (1,5% ВВП)21. Учет факторов, обусловливающих появление признаков прекаризации педагогического труда, позволит принять своевременные меры к преодолению или минимизации негативного воздействия. В условиях реализации в России национального проекта «Образование» увеличение объема финансирования образования представляется фактором успешности реформ в этой сфере.

Список литературы Признаки прекаризации занятости педагогических кадров общего образования: региональный срез

- Абанкина И.В., Белова Ю.Ю., Зиньковский К.В., Латыпова Е.В., Милованов А.Е. (2022). Есть ли у педагогов альтернатива репетиторству для увеличения доходов? // Вопросы образования. № 4. С. 8–32. URL: https://doi.org/10.17323/1814-9545-2022-4-8-32

- Абанкина И.В., Вавилова А.А., Деркачев П.В. [и др.] (2021). Оплата труда педагогов: как изменить ситуацию к лучшему? Москва: НИУ ВШЭ. 68 с.

- Александрова О.А. (2023). Проблемы высшей школы: внутри и вне системы образования // Уровень жизни населения регионов России. Т. 19. № 2. С. 157–168. URL: https://doi.org/10.52180/1999-9836_2023_19_2_1_157_168

- Александрова О.А., Файман Н.С. (2023). Критерии неустойчивой занятости научно-педагогических кадров // Уровень жизни населения регионов России. Т. 19. № 1. С. 70–85. DOI: 10.52180/1999-9836_2023_19_1_6_70_85

- Багнетова Е.А. (2017). Факторы профессионального стресса педагогов общеобразовательных школ // Вестник Сургутского гос. пед. ун-та. № 3 (48). С. 84–88.

- Бергис Т.А., Кривуля Ю.С. (2020). Проблема профессионального стресса педагогов в условиях современной образовательной системы // Карельский научный журнал. Т. 9. № 1 (30). С. 47–49. DOI: https://doi.org/10.26140/knz4-2020-0901-0013

- Бобков В.Н., Гулюгина А.А., Одинцова Е.В. (2022). Социальные последствия тридцати лет капиталистических реформ в России // Российский экономический журнал. № 1. С. 78–107. URL: https://doi.org/10.33983/0130-9757-2022-1-78-107

- Вольчик В.В., Посухова О.Ю. (2017). Реформы в сфере образования и прекариатизация учителей // ТЕRRА ECONOMICUS. Т. 15. № 2. С. 122–138. DOI: 10.23683/2073-6606-2017-15-2-122-138

- Воробьева И.В. (2022). Социально-трудовое положение преподавателей вуза: элитные специалисты или потенциальные прекарии? // Высшее образование в России. Т. 31. № 10. С. 69–86. DOI: 10.31992/0869-3617-2022-31-10-69-86

- Головчин М.А. (2021). Реализация принципа достойной оплаты труда в российском образовании: экономико-статистическое исследование // Вопросы статистики. № 28 (3). С. 15–30. URL: https://doi.org/10.34023/2313-6383-2021-28-3-15-30

- Головчин М.А. (2022). Возможности опережающего формирования достойной оплаты труда ученых в российских регионах // Russian Journal of Economics and Law. № 3. С. 465–482. DOI: 10.21202/2782-2923.2022.3.465-482

- Долженко Р.А., Лобова С.В. (2018). Взаимосвязь прекаризации занятости и трудовой мобильности научно-педагогических работников региональных вузов: постановка проблемы // Университетское управление: практика и анализ. № 22 (2). С. 83–96. URL: https://doi.org/10.15826/umpa.2018.02.019

- Дружилов С.А. (2020). Вопросы нестандартной трудовой занятости: социально-гигиенические аспекты // Медицина труда и промышленная экология. Т. 60 (6). С. 392–398. DOI: http://dx.doi.org/10.31089/1026-9428-2020-60-6-392-398

- Клименко Л.В., Посухова О.Ю. (2017). Профессиональная идентичность городских учителей в условиях модернизации института образования // Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). Т. 9. № 2. С. 137–153.

- Колосова Е.А. (2020). Прекарность в общем и дошкольном образовании: к постановке вопроса // Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии регионов: сб. докладов VI Всерос. социол. конгресса (г. Тюмень, 14–16 октября 2020 г.) / отв. ред. В.А. Мансуров; ред. Е.Ю. Иванова. Москва: РОС; ФНИСЦ РАН. 6003 с.

- Константиновский Д.Л., Пинская М.А., Звягинцев Р.С. (2019). Профессиональное самочувствие учителей: от энтузиазма до выгорания // Социологические исследования. № 5. С. 14–25. DOI: 10.31857/S013216250004949-6

- Лапина Т.А. (2020). Нестандартная занятость научно-педагогических работников российских вузов // Вестник Омского университета. Сер.: Экономика. Т. 18. № 4. С. 75–81. DOI: 10.24147/1812-3988.2020.18(4).75-81

- Леонидова Г.В. (2017). Профессиональная самоидентификация и самочувствие учителей в условиях продолжающихся реформ образования // Проблемы развития территории. № 6 (92). С. 7–26.

- Леонидова Г.В., Белехова Г.В. (2021). Качество трудовой жизни учителя общеобразовательной школы // Глобальные вызовы и региональное измерение в зеркале социологических измерений: мат-лы VI междунар. науч.-практ. конф. (г. Вологда, 29 марта – 2 апреля 2021 г.). Вологда: ВолНЦ РАН. С. 150–154.

- Леонидова Г.В., Валиахметов Р.М., Баймурзина Г.Р., Бабич Л.В. (2020). Проблемы и перспективы дистанционного обучения в оценках учителей и родителей обучающихся // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 13. № 4. С. 202–219. DOI: 10.15838/esc.2020.4.70.12

- Леонидова Г.В., Головчин М.А., Соловьева Т.С. (2018). Учитель и образовательная реформа: взгляд из региона / под науч. рук. В.А. Ильина; под ред. А.А. Шабуновой, О.Н. Калачиковой. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН. 178 с.

- Макеев П.А. (2019). Репетиторство в России: описание явления на основе онлайн-платформ // Journal of Institutional Studies, 11 (4), 106-120. DOI: 10.17835/2076-6297.2019.11.4.106-120

- Маслинский К.А., Иванюшина В.А. (2016). Остаться учителем? Факторы, влияющие на отношение к уходу из учительской профессии // Вопросы образования. № 4. С. 8–30.

- Попов А.В., Соловьева Т.С. (2019). От прекаризации к неустойчивой занятости: теоретическое осмысление хрестоматийных понятий // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Т. 12. № 5. С. 90–101. DOI: 10.18721/JE.12507

- Попов Д.С., Стрельникова А.В., Григорьева Е.А. (2023). Учителя в условиях «кризисной цифровизации»: на пороге «нового луддизма»? // Социологический журнал. Т. 29. № 1. С. 55–77. DOI: https://doi.org/10.19181/socjour.2023.29.1.3

- Прекариат: становление нового класса (2020) / под ред. Ж.Т. Тощенко. Москва: ЦСПиМ. 400 с.

- Райхельгауз Л.Б. (2019). Репетиторство как социально-педагогический феномен // Социально-политические исследования. № 3 (4). С. 106–114. DOI: 10.24411/2658-428Х-2019-10515

- Слободская А.В. (2018). Прекариатизация научных сотрудников и педагогических работников высшего образования: формирование академического прекариата // Грамота. № 7 (93) C. 106–110. URL: https://doi.org/10.30853/manuscript.2018-7.22

- Смирнова Ю.А. (2021). Прекарные формы занятости в сфере высшего образования // Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 1 (842). С. 236–245. DOI: 202110.52070/2500-347Х_2021_1_842_236

- Смирнова Ю.А. (2022). Школьные учителя-полупрекарии: типология на примере педагогов-лингвистов // Вестник Московского гос. лингв. ун-та. Общественные науки. Вып. 1 (846). С. 136–143. DOI: 10.52070/2500-347X_2022_1_846_136

- Соловьева Т.С. (2016). Новая система оплаты труда в оценках педагогов (на примере Вологодской области) // Социология образования. № 4. С. 28–41.

- Тощенко Ж.Т. (2020). Общие и специфические критерии прекарной занятости (опыт эмпирического анализа) // Социологические исследования. № 9. С. 90–102. DOI: 10.31857/S013216250009905-8

- Тощенко Ж.Т., Анисимов Р.И. (2019). Прекарный труд в России: состояние и тенденции // СПЭК¬2019 «Форсайт «Россия»: будущее технологий, экономики и человека»: сб. пленарных докладов Санкт-Петербургского междунар. экон. конгресса (СПЭК–2019). Т. 1 / под общ. ред. С.Д. Бодрунова. Санкт-Петербург: ИНИР. 208 с.

- Файман Н.С. (2019). Неустойчивость условий занятости научно-педагогических кадров как фактор формирования академического прекариата // Народонаселение. Т. 22. № 4. С. 103–114. DOI: https://doi.org/10.19181/1561-7785-2019-00042

- Черных Н.В. (2021). Элементы неустойчивой занятости в труде научных и педагогических работников // Lex russica. Т. 74. № 10. С. 36–46. DOI: 10.17803/1729-5920.2021.179.10.036-046

- Шереги Ф.Э. (2016). Педагоги общеобразовательных организаций: труд или повинность? // Социологические исследования. № 1. С. 108–116.

- Alves P.C., Oliveira A.F., Paro H.B.M. de S. (2019). Quality of life and burnout among faculty members: How much does the field of knowledge matter? PLoS One, 14 (3), e0214217. DOI: 10.1371/journal.pone.0214217

- Crisci A., Sepe E., Malafronte P. (2019). What influences teachers’ job satisfaction and how to improve, develop and reorganize the school activities associated with them. Quality & Quantity, 53, 2403–2419. Available at: https://doi.org/10.1007/s11135-018-0749-y

- Ferrer J. (2017). Caught in a debt trap? An analysis of the financial well-being of teachers in the Philippines. The Normal Lights Journal on Teacher Education, 11, 297–324. DOI: 10.56278/tnl.v11i2.538

- Layard R., Richter A. (1995). Labour market adjustment – the Russian way. In: Aslund A. (ed.). Russian Economic Reform at Risk. London, Pinter Publishers.

- Mouza A.M., Souchamval D. (2016). Effect of Greece’s new reforms and unplanned organizational changes on the stress levels of primary school teachers. Social Indicators Research, 128, 981–994.

- Pembroke S. (2018). Precarious Work Precarious Lives: How Policy Can Create More Security. Dublin: TASC.

- Rzhanitsyna L. (2000). Working women in Russia at the end of the 1990s. Problems of Economic Transition, 43 (7), 56–67.

- Standing G. (2011). The Precariat. The New Dangerous Class. New York: Bloomsbury Publishing Plc.

- Zwerling H.L., Thomason T. (1995). Collective Bargaining and the Determinants of Teachers' Salaries. Journal of labor research, XVI, 4, 467–484.