Прямые и косвенные факторы возникновения пирогенных опасностей в таёжной зоне Западной Сибири

Автор: Коркина Елена Александровна, Талынева Ольга Юрьевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Природопользование и мониторинг

Статья в выпуске: 1-3 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются особенности возникновения прямых и косвенных факторов пирогенной опасности в таёжной зоне Западной Сибири и взаимосвязь интенсивности пожаров с этими факторами.

Пирогенная опасность, климатические условия, тайга, западная сибирь, пожар

Короткий адрес: https://sciup.org/148202804

IDR: 148202804 | УДК: 87.33.35

Текст научной статьи Прямые и косвенные факторы возникновения пирогенных опасностей в таёжной зоне Западной Сибири

нефтепродуктов, которые относятся к легковоспламеняющимся жидкостям и могут иметь класс опасности от I до VI, в зависимости от температуры воспламенения паров. Существует необходимость исследовать особенности причин возникновения пожаров в таёжной зоне Западной Сибири. Этот вопрос связан с необходимостью обезопасить работы на нефтепромысле, а также минимизировать угрозы жизни и здоровью людей, нанесению ущерба окружающей природной среде и хозяйственной деятельности человека.

Цель исследования: выявление прямых и косвенных факторов пирогенной опасности в таёжной зоне Западной Сибири и корреляция интенсивности пожаров с этими факторами.

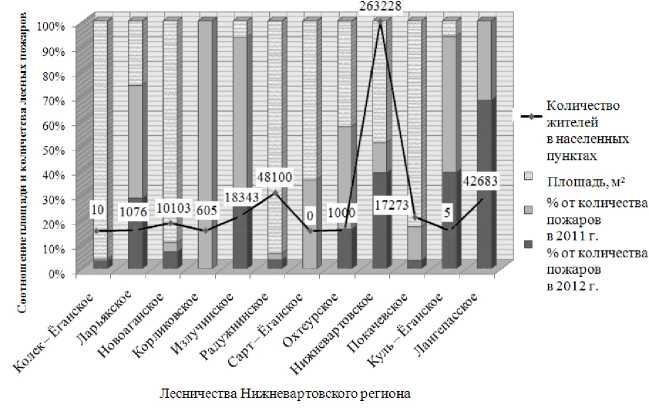

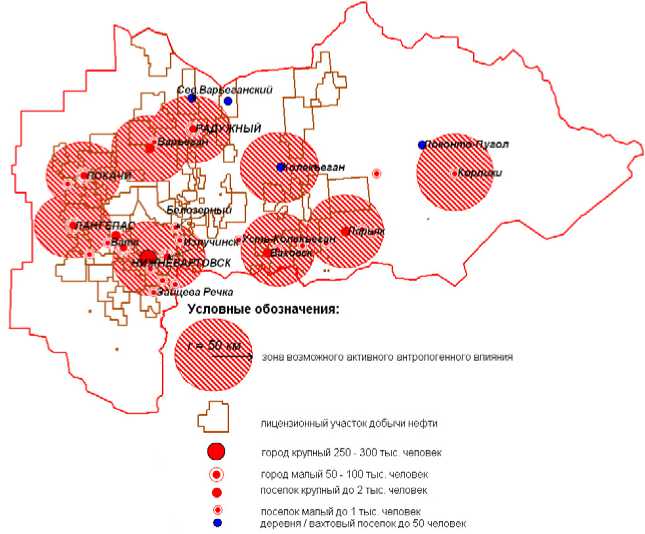

Материалы и методы. В качестве исходных данных использованы метеоданные и гидрологические данные за 1999-2006, 2011-2012 гг.; данные о количествах пожаров и их выделов в пределах лесничеств: Нижневартовское, Меги-онское, Излучинское, Аганское, Ларьякское, Корликовское, Новоаганское, Сарт–Ёганское, Колек–Ёганское, Охтеурское, Радужнинское, Покачевское, Куль–Ёганское, Лангепасское. Леса оценивались согласно приказу № 532 от 16 декабря 2008 г. по классификации природной пожарной опасности лесов [15]. В качестве статистической обработки использовались программные средства MapInfo и стандартные предложения Microsoft Office. Выявление прямых и косвенных факторов пирогенной опасности проводили средствами ГИС, где проанализированы пространственное расположение разных типов леса, населенных пунктов, площадь лицензионных участков с интенсивностью и количеством возникших пожаров.

Результаты и их обсуждение. Доля леса среднетаежной зоны центральной части Западной Сибири в пределах Нижневартовского региона составляет 54,5%, доля болот составляет 39%, остальные земли в целевом назначении относятся к прочим. Климатические условия характеризуется континентальным, влажным климатом со среднегодовой температурой –3,6°С. Пик пирогенной опасности приходится на летние месяцы, именно в июле фиксируются высокие среднемесячные температуры с абсолютным максимумом 34°С. Годовой ход осадков относится к континентальному типу. Минимальное количество осадков характерно для марта – апреля. Относительная влажность воздуха меняется в течении года в пределах от 66% до 82%. Наиболее высокая относительная влажность наблюдается в сентябре-ноябре (81-82%), наименьшая в мае – июне (67-66%).

Анализируя особенности возникновения пирогенной опасности среднетаёжной зоны Западной Сибири оценивали следующие факторы:

-

- климатические показатели (погодные условия, сумма активных температур, влажность, грозовые разряды);

-

- характер растительности (тип леса);

-

- антропогенный фактор (плотность населения и удаленность от населенных пунктов, км);

-

- гидрологический показатель (уровень половодья).

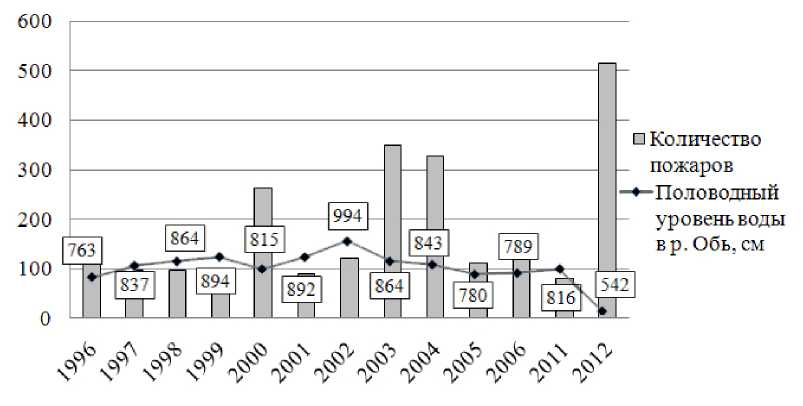

В 2011 г. за пожароопасный период наибольшее количество пожаров было зафиксировано в июне, их количество составило 54 пожара. Среднее значение температуры за июнь составило 18,6°С , влажность воздуха 70%, количество выпавших атмосферных осадков составило 45 мм. Сумма активных температур составила 1328,90°С. В 2012 г. в этот же период максимум пожаров был зафиксирован в июле и составил 233. В июне 2012 г. зарегистрировано 219 пожаров. Среднее значение температуры 21,7°С, влажность воздуха составила 60%, количество дней с осадками – 3, что на 11 дней меньше, чем за этот же период в 2011 г.

Таблица 1. Сравнительные данные климатических характеристик и количества пожаров за пожароопасный период в 2011 и 2012 гг.

|

Месяц, год |

Среднее значение t, °С |

Относительная влажность, % |

∑ осадков, мм |

Дни с осадками |

Макси-сималь маль-ная темп. |

Минималь-ная темп. |

Количество пожаров |

|

май 2011 |

7,9 |

65 |

25 |

14 |

23,7 |

-4 |

9 |

|

май 2012 |

8,4 |

61 |

20 |

14 |

30 |

-4,6 |

15 |

|

июнь 2011 |

18,6 |

70 |

45 |

14 |

30,3 |

6,2 |

54 |

|

июнь 2012 |

21,7 |

60 |

3 |

32,8 |

10 |

219 |

|

|

июль 2011 |

13,7 |

75 |

70 |

17 |

24,8 |

4,7 |

5 |

|

июль 2012 |

20,3 |

69 |

15 |

14 |

34,5 |

7,1 |

233 |

|

август 2011 |

12,5 |

81 |

80 |

21 |

28,5 |

4,3 |

5 |

|

август 2012 |

14 |

76 |

54 |

17 |

24,9 |

2,9 |

45 |

|

сентября 2011 |

11,4 |

73 |

6 |

9 |

24,3 |

0,9 |

8 |

|

сентябрь 2012 |

10,4 |

83 |

119 |

23 |

23,5 |

0,8 |

4 |

При соотношении климатических данных за аналогичный период в 2011 и 2012 гг. и количества пожаров (табл. 1) можно наблюдать следующее: в мае 2012 г. наблюдается незначительное повышение температуры на 0,5°С, при этом уменьшение влажности на 4%, также происходит и уменьшение суммы количества осадков на 5 мм при равном количестве дней с осадками – 14 дней, при этом количество пожаров увеличивается. В июне 2012 г. зафиксировано повышение среднего значения температуры на 3,1°С, понижение относительной влажности воздуха на 10% и, соответственно, происходит значительное сокращение дней с осадками с 14 до 3. На фоне сложившейся сухой погодной ситуации возрастает количество пожаров с 54 до 219, что на 75 пожаров больше, чем в июне 2011 г. В июле 2012 г. температурные данные повышают- ся на еще 6,6°С, влажность снижается на 6%, сумма осадков уменьшается на 55 мм, при незначительной разнице количества дней с осадками. Количество пожаров увеличилось на 228. В июле 2012 г. зафиксирована максимальная температура за два года 34,5°С и максимальное количество пожаров за этот же период 233. В августе 2012 г. температура выше на 1,5°С, влажность ниже на 5%, сумма осадков ниже на 26 мм, при уменьшение количества дней с осадками на 4 дня, увеличение количества пожаров на 40. В сентябре 2012 г. средняя температура ниже на 1°C, относительная влажность выше на 10%, сумма осадков выше на 113 мм, количество дней с осадками на 14 дней больше. Количество пожаров по сравнению с сентябрем 2012 г. меньше на 4.

Анализ пирогенной деятельности показал, что на территории происходят в основном лесные пожары, торфяные пожары возможны только при уменьшении атмосферных осадков при изменении следующих климатических показателей: коэффициент индекса сухости становится ниже 0,7, коэффициент степени увлажнения ниже 0,1, и при повышении суммы активных температур выше 1800ºС. Прямым фактором возникновения торфяных пожаров в центральной части Западной Сибири является сформированная торфяная залежь, в среднем, ее мощность составляет 4-5 м. Если рассматривать классификацию Н.П. Курбатского (1970), все растительные горючие материалы объединяются в семь групп: I – мхи, лишайники и мелкие растительные остатки; II – подстилка, торф; III – травы и кустарнички; IV – крупные древесные остатки; V – подрост, кустарники; VI – хвоя и листва растущих деревьев с мелкими веточками до 7 мм; VII – стволы растущих деревьев и живые сучья толщиной более 7 мм.

Растительные горючие материалы первой и второй группы являются проводниками горения, так как образуют непрерывный слой, по которому после его высыхания распространяется огонь [2]. Материалы первой группы являются основными проводниками горения. Они представлены лишайниками вида Cladonia и почти не регулируют своего влагосодержания. Содержание влаги в них определяется физическими законами увлажнения и высыхания (аналогично подстилке и опаду). Лишайники – наиболее пожароопасный тип живого напочвенного покрова, горение по которому может распространяться уже на второй – третий день после выпадения осадков.

Мхи с помощью ризоидов активно впитывают влагу, но не регулируют ее испарение.

Пожароопасность мхов несколько ниже, чем у лишайников, но значительно выше, чем у большинства высших растений [2]. Также нужно учитывать, что если температура в пожароопасный период в течение 10 дней превышает 25°С и нет осадков, то начинается интенсивный разогрев и самопроизвольное возгорание торфа. Внутри торфяников пожар может продолжать тлеть и зимой, так как промерзание торфа в среднетаёжной зоне Западной Сибири в поверхностных горизонтах происходит до 70 см [8] и длится весь зимний период (6-7 месяцев). Таким образом, торф может тлеть на глубине 4 м и возобновлять горение в весенне-летний период.

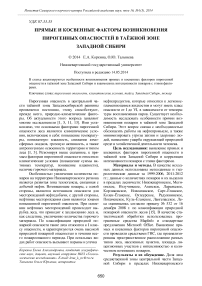

В исследуемый период 2012 г. на территории Нижневартовского региона сумма активных температур составила 2895ºС, что в 1,6 раза выше нижнего предела пожароопасности, коэффициент сухости составил 0,6. Погодные условия, отсутствие атмосферных осадков стали основным фактором, спровоцировавшим торфяные пожары. Следует отметить, что на распространение пожаров влияет площадь торфяного массива и междуречное пространство. На исследуемой территории основными очагами торфяных пожаров в 2012 г. были –северный участок Ва-сюганского болота, западная часть Ваховского Полесья. Здесь сформированы мощные залежи торфа, между основными водотоками среднее расстояние составляет 50 км. Отсутствие атмосферных осадков, низкий уровень грунтовых вод и обширные пространства дают возможность легко распространяться торфяному пожару, как по поверхности, так и вглубь. Низкий половодный уровень поверхностных вод является косвенным фактором возникновения пожаров. Однако критически низкий половодный уровень (рис. 1) в 2012 г. стал прямым фактором спровоцировавшим пожары в поймах рек.

Рис. 1. Корреляция количества пожаров и уровня воды р. Обь в половодье

Пойменые леса, представленные, в основном, тополевниками, осинниками, относятся к V классу природной пожарной опасности, и не относятся к лесам повышенной пирогенной опасности. В засушливые года при низком половодном уровне высохшая травянистая растительность (Calamagrostis, Carex, Juncus и др.) в поймах рек является основным горючим материалом, прямым фактором возникновения здесь пожаров является антропогенный.

Рис. 2. Корреляция количества пожаров и суммы активных температур

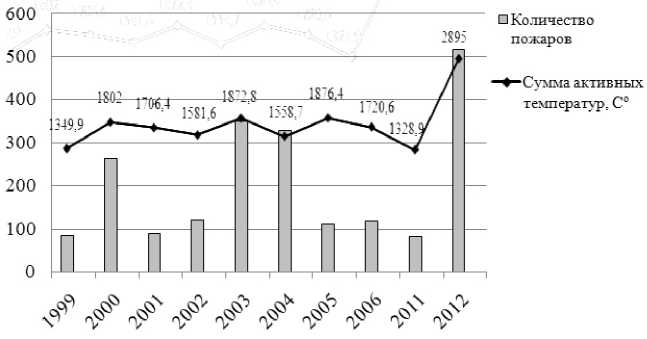

Для хвойных лесов средней тайги Западной Сибири привычны низовые и реже верховые пожары, это связано с наличием большого количества горючего материала, представленного составом лесов. Он представлен в большей степени сосново-бруснично-лишайниковыми лесами. Растительный покров представлен Pmus sylvestris , в моховом покрове преобладают Cladonia rangiferina, кустарнички представлены в основном брусникой Vaccinium vitis-idaea -такие леса по классификации природной пожарной опасности лесов относятся ко II классу, это значит, что низовые пожары возможны в течение всего пожароопасного сезона; верховые - в периоды пожарных максимумов.

Кедрово-березовые кустарничково-зеленомошные леса занимают 21% территории Нижневартовского региона (рис. 3). Преобладающая растительность представлена; Pinus sibirica , Betula pubescens, P^cea obovata, Pmus sylvestris, Populus tremula . Подлесок представлен Sorbus sibirica , Junperus sibirica , Rosa acicularis , Salix bebbiana . В травяно-кустарничковом ярусе преобладают Vacdnium myrtillus, Vacdnium uligi-nosum, Vacdnium vtos-idaea, Equisetu sylvaticum, Carex. Моховой покров представлен гипновыми зеленомошными мхами. Преобладает Pleurozium schreberi , Polytrichum commune . Этот тип леса относится к III классу опасности, это означает, что низовые и верховые пожары возможны в период летнего и особенно осеннего максимумов

Северным лесам свойственна разновоз-растность и простая структура насаждений. Как известно, простая структура препятствует переходу низовых пожаров в верховые. Подъему огня в кроны иногда способствуют чешуй-чатость коры, а также мхи и лишайники, покрывающие ствол. Продвижение пламени по пологу древостоя в силу его изреженности обычно не наблюдается. Такое развитие низовых пожаров в верховые является одной из их особенностей в северной тайге.

Живой напочвенный покров состоит из мощного слоя зеленых мхов, кустистых лишайников, а также кустарничков и трав. При уменьшении коэффициента влажности их относят к проводникам горения, которые при пожарах загораются в первую очередь и обла-дают чрезвычайно низкой устойчивостью к огню [14].

Между тем классификация природной пожарной опасности отражает преимущественно условия возникновения пожаров. При сильных засухах различия в опасности возникновения пожаров в разных лесах сглаживаются, а из-за образующегося большого дефицита влаги возгораемость лесов восстанавливается очень быстро даже после существенных осадков. Причем для снижения уровня пожарной опасности в лесах V класса требуется больше осадков, чем для лесов I класса [2]. Таким образом, различия в пожарной опасности лесов проявляются в основном в средние по погодным условиям сезоны, а при длительных засухах эти различия уменьшаются.

Пространственный анализ сложившихся пирогенных ситуаций в Нижневартовском регионе показал, что площадному распространению пожаров способствует растительность и, соответственно, тип леса. Так, в лесничествах, где развиты кедровые формации, площадь выгоревшего леса меньше по сравнению с лесничествами, где развиты сосновые лишайниковые и сос- новые брусничные леса, относящиеся ко II классу природной пожарной опасности – площадь выгоревшего леса в них в несколько раз больше. Косвенным фактором выгоревших больших площадей леса является малая плотность заселения территорий и отсутствие специализированных и пожарных служб. На родовых угодьях с лесными пожарами борются коренные жители, так как они имеют лицензию на осуществление этого вида деятельности, однако их сил хва- тает, чтобы сохранить свое жилье. На технологических объектах меры по предотвращению пожаров выполняет отдел по техники безопасности и пожарной безопасности. Поэтому очень важно своевременно обнаружить возгорание, если это не происходит вовремя, то лесной пожар на этих территориях становится неконтролируемым процессом, остановить его может водный объект.

НН тополь, ивы, ольха

Рис. 3. Видовое распределение древесной растительности Нижневартовского региона

Рис. 4. Корреляция количества пожаров, выгоревших лесных площадей и плотности населения

Анализ пирогенных опасностей исследуемой территории показал два прямых фактора, кроме погодных условий, влияющих на возникновение пожаров и их распространения: это фактор наличия пожароопасной растительности и антропогенный фактор. В ходе пространственного анализа с помощью ГИС выявили взаимосвязь плотности населения, интенсивности пожаров по площади выгорания леса и по частоте возникновения пожаров (рис. 5). На рис. 4, 5 можно выявить взаимосвязь количества жителей в населенных пунктах, а также процент возникновения пожаров и выгорелую площадь. Прослеживается взаимосвязь низкой плотности населения и большой площади выгорелого леса. Частота возникновения пожаров увеличивается с увеличением количества жителей. На тематической карте «Зоны активности населения Нижневартовского региона» был взят радиус буферной зоны 50 км, это радиус активности населения. Для выявления взаимосвязей полученные зоны накладывались на пораженные пожарами кварталы. Увеличение повторяемости пожаров в одном квартале зависело от наложения зон активности друг на друга. Так, в Излу-чинском лесхозе, где произошло наложение двух зон возможного антропогенного влияния в диаметре 40 км, многократность пожаров в одном квартале достигла до 6 раз в 2012 г. Таким образом, антропогенный фактор очевиден. Увеличение плотности населения приводит к увеличению количества пожаров.

Рис. 5. Тематическая карта-схема «Зоны активности населения Нижневартовского региона»

При сопоставлении полученных климатических данных с зонами активного антропогенного влияния были выявлены пирогенно опасные зоны, отраженные в тематической карте-схеме (рис. 5) и на рис. 4, где видно, что площадь пожаров увеличивается пропорционально уменьшению плотности населения.

Выводы: пирогенная опасность для среднетаёжной зоны Западной Сибири является закономерной, этому способствуют следующие факторы: во-первых, это тип леса, повышение температуры в совокупности с понижением влажности воздуха и уменьшением количества осадков, во-вторых, наличие горючего материала и антропогенный фактор, причем для площадного распространения пожаров характерны наличие сосновых лесов и низкая плотность населения. Для увеличения количества пожаров характерен антропогенный фактор и активная зона деятельности человека, включая хозяйственную деятельность на промышленных объектах нефтедобычи. Косвенными факторами, влияющими на возникновение и распространение пирогенной опасности для исследуемой территории являются: количество грозовых разрядов, уровень половодья, а так же самовозгорание. Количество гроз и антропогенез являются косвенными факторами, так как пожары происходят на территориях, где антропогенный фактор маловероятен.

Спрогнозировать пирогенную опасность среднетаежной зоны возможно при наличии прогноза климато-гидрологических показателей. Так, при снижении коэффициента индекса сухости существует вероятность возникновения торфяных пожаров, при низком уровне половодья существует вероятность пожаров в поймах рек. В зонах активности населения риск возникновения пирогенной опасности высок и постоянен.

Работа выполнена в рамках исполнения базовой части государственного задания № 2014/801 Минобрнауки России.

Список литературы Прямые и косвенные факторы возникновения пирогенных опасностей в таёжной зоне Западной Сибири

- Андреев, Ю.А. Оценка антропогенной опасности в лесах Красноярского Приангарья (методические рекомендации) -Красноярск: ВНИИПОМлесхоз, 1991. 25 с.

- Андреев, Ю.А. Профилактика, мониторинг и борьба с природными пожарами (на примере Алтае-Саянского экорегиона): справочное пособие/Ю.А. Андреев, А.В.Брюханов; под редакцией П.А. Цветкова. -Красноярск: Типография «Город» ПРООН, 2011. 273 с.

- Анцишкин, С.П. Противопожарная охрана леса -М.: Гослесбумиздат, 1952. 185 с.

- Двинская, М.Л. Гари в лиственничниках Средней Сибири: Временные тренды и ландшафтная приуроченность/М.Л. Двинская В.И. Харук, К.Дж Ренсон//Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. -М.: Издательства Института космических исследований РАН. 2005. Т. 2. № 2. С. 372-379.

- Зайдельман, Ф.Р. Минеральные и торфяные почвы полесских ландшафтов. -М.: КРАСАНД, 2013. 440 с.

- Косов, В.С. Торфяные пожары. Геоэкологические проблемы, техносферная безопасность/В.С. Косов, С.Б. Мяков. -СПб.: Изд-во политехн. ун-та, 2012. 318 с.

- Коркина, Е.А. Анализ чрезвычайных ситуаций пирогенного характера с помощью ГИС-технологий на примере Нижневартовского района/Е.А. Коркина, Т.Г. Тен//Нижневартовский район: некоторые аспекты безопасности жизнедеятельности человека/Отв.ред. А.В. Нехорошева. -Нижневартовск: Изд-во Нижневар. гуманит. ун-та, 2007. С. 147-166.

- Коркин, С.Е. Мониторинговые исследования температуры пород для получения фоновых показателей территории природного парка «Сибирские Увалы»//Вестник Тюменского государственного университета. 2012. № 7. С. 69-75.

- Маниша, А. Динамика антропогенной деградации ландшафтов Западной Сибири при нефтедобыче на примере Мамонтовского и Южно-Балыкского месторождения/А. Маниша, Т. Хакимулина. -М.: Гринпис России, НП «Прозрачный мир», 2012. 45 с.

- Махатков, И.Д. Ретроспективный анализ пирогенной динамики северотаежных сосновых лесов Западной Сибири по данным дистанционного зондирования//Вычислительные технологии. 2007. Том 12, Спец.выпуск 2. С. 87-96.

- Мелехов, И.С. О теоретических основах лесной пирологии. -Архангельск: АЛТИ, 1944. 20 с.

- Седых, В.Н. Леса Западной Сибири и нефтегазовый комплекс. -М.: Экология, 1996. 36 с.

- Фуряев, В.В. Особенности возникновения пожаров в Верхне-Обском лесном массиве // И.В. Фуряев, С.Д. Самсоненко, В.В. Фуряев // Хвойные бореальной зоны. 2009. XXVI, № 2. С. 274-277.

- Цветков, П.А. Пожароустойчивость северотаежных листвиничников//Хвойные бореальные зоны. 2006. №3. С. 126-132.

- Официальный сайт Федерального агентства лесного хозяйства. Приказ № 532 от 16 декабря 2008 года. [Электронный ресурс]. -http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/ministry/1.