Прямые закрытые повреждения диафрагмы: диагностика и лечение

Автор: Владимирова Е.С., Ермолова И.В., Черноусов Ф.А., Котанджан В.Г., Николаева Е.Б., Попова И.Е., Алексеечкина О.А.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 3 т.15, 2025 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Повреждения диафрагмы ребром или прямые закрытые повреждения диафрагмы в разные сроки после травмы связаны с развитием гемоторакса, пневмогемоторакса, ушибом лёгкого, которые приводят к вторичным лёгочным осложнениям. Вопросы диагностики и тактики при прямых повреждениях диафрагмы во многом остаются нерешёнными. Цель: оценить возможности лучевых методов диагностики и определить методы лечения прямых закрытых повреждений диафрагмы. Объект и методы. В исследование включены 66 пациентов с сочетанной и изолированной травмой груди, переломами рёбер и прямыми закрытыми повреждениями диафрагмы, потребовавшими дренирования плевральной полости и других хирургических методов лечения (видеоторакоскопии, видеолапароскопии, лапаротомии, торакотомии). Возраст пациентов варьировал от 16 до 84 лет, мужчин было 54, женщин – 12. Выборка была сформирована за период с января 1983 по декабрь 2024 гг. из пациентов, проходивших лечение в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Результаты. Диагностировать прямые закрытые повреждения диафрагмы при использовании лучевых методов диагностики достаточно сложно, т.к. прямыми признаками является доказательство перемещения органов брюшной полости через дефект диафрагмы. Трудности диагностики прямых закрытых повреждений диафрагмы обусловлены небольшим сквозным дефектом диафрагмы или отсутствием сквозного дефекта при неполных повреждениях. Ведущая роль в выявлении прямых закрытых повреждений диафрагмы принадлежит методам, позволяющим визуально оценить состояние диафрагмы (видеоторакоскопия, видеолапароскопия, лапаротомия, торакотомия, аутопсия). Выводы. Расширенное использование видеоторакоскопии при закрытой травме груди выявляет прямые закрытые повреждения диафрагмы в ранние сроки и позволяет избежать поздних осложнений.

Травма диафрагмы, закрытая травма груди, переломы ребер, гемоторакс, пневмоторакс, видеоторакоскопия, лапароскопия, дренирование плевральной полости, лучевая диагностика, хирургическое лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/143184573

IDR: 143184573 | УДК: 616.26-001(075.8) | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2025.3.CLIN.2

Текст научной статьи Прямые закрытые повреждения диафрагмы: диагностика и лечение

Повреждения диафрагмы ребром или прямые закрытые повреждения диафрагмы в разные сроки после травмы связаны с развитием гемоторакса, пневмогемоторакса, ушибом лёгкого, которые приводят к вторичным лёгочным осложнениям [1, 2]. Гемоторакс является одной из главных причин вторичного нарушения дыхания за счёт ограниченного движения грудной стенки, связанного с болью, и наблюдается в 7,4-40,8% случаев [3–9], а среди гериатрических травмированных пациентов – почти в 50% случаев [11–14].

Причиной гемоторакса может послужить травма грудной стенки c повреждением межрёберных сосудов в 90,4% случаев вследствие переломов рёбер, разрыва лёгкого – в 52,4% случаев и кровотечение из сосудов диафрагмы – в 3,6% [15–17]. Продолжающееся кровотечение в 10,6% случаев требует хирургического гемостаза [18].

В настоящее время лечение подобных повреждений проводится путём дренирования плевральной полости и, при необходимости, выполнения видеоторакоскопии (ВТС) [19–22]. Неполная эвакуация гемоторакса, раннее удаление дренажа и выписка пациентов, в ряде случаев, не позволяют избежать развития свернувшегося гемоторакса, эмпиемы плевры, пропущенного повреждения диафрагмы, пролабирования органов брюшной полости в плевральную через дефект диафрагмы [23–24]. Большое значение в диагностике прямых закрытых повреждений диафрагмы имеет инструментальная оценка состояния диафрагмы грудной клетки на основании данных ультразвукового исследования (УЗИ), компьютерной томографии (КТ) с учётом клинической картины для дальнейшего решения вопроса о тактике ведения пострадавших с закрытой травмой груди (дренирование плевральной полости, ВТС, торакотомия) [25–28]. Торакотомия показана при большом гемотораксе или продолжающемся кровотечении в плевральную полость. Экстренная лапаротомия выполняется пострадавшим с наличием гемоперитонеума [27–29].

Некоторые авторы предполагают, что смещение переломов рёбер имеет большее значение в прогнозировании развития осложнений, чем общее количество сломанных рёбер, хотя специфических исследований характеристики переломов рёбер для прогноза отсроченного гемоторакса у пациентов с травмой грудной клетки не проводилось [29].

Вопросы диагностики и тактики при прямых повреждениях диафрагмы во многом остаются нерешёнными.

Цель исследования : оценить возможности лучевых методов диагностики и определить методы лечения прямых закрытых повреждений диафрагмы.

Объект и методы

В исследование включены 66 пациентов с сочетанной и изолированной травмой груди, переломами рёбер и прямыми закрытыми повреждениями диафрагмы, потребовавшими дренирования плевральной полости и других хирургических методов лечения (видеоторакоскопии, видеолапароскопии (ВЛС), лапаротомии, торакотомии). Возраст пострадавших варьировал от 16 до 84 лет. Мужчин было 54, женщин – 12. Выборка была сформирована за период с января 1983 по декабрь 2024 гг. Все пациенты проходили лечение в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Критерии включения:

-

- сочетанная закрытая травма груди с прямым закрытым повреждением диафрагмы;

-

- изолированная травма груди с прямым закрытым повреждением диафрагмы;

-

- перелом ≥ 3 ребер;

-

- возраст старше 16 лет;

-

- AISthorax > 2 на фоне сочетанных повреждений;

-

- ISS 4 балла и более у пациентов с сочетанной травмой.

Пострадавшие были разделены на две группы. Первую группу составили 30 человек (проходили лечение в период 1983-2009 гг.), поступившие в сроки от 25 минут до 11 дней с момента получения травмы. Из них с сочетанной травмой груди было 24 пациента (12 умерло), с изолированной - 6 (1 умер). Повреждения диафрагмы ребром справа были у 12 человек, слева – у 18.

Во вторую группу вошли 36 пострадавших (проходили лечение в период 2010-2024 гг.), поступивших в сроки от 1,5 часов до 5 месяцев после травмы, при этом сочетанная травма выявлена у 19 человек, изолированная – у 17. Повреждение диафрагмы справа отмечено у 17 пациентов, слева – у 19 пациентов. В обеих группах пострадавшим с сочетанной травмой (ISS 4-28), поступившим в первые часы в реанимационное отделение, выполняли условия «золотого часа». Пациентам с изолированной травмой груди использовали те же общепринятые методы обследования (рентген, УЗИ, КТ) в хирургическом отделении.

Изучены пол, возраст, механизм травмы, сроки от момента травмы до госпитализации, сочетанность повреждений, тяжесть состояния пострадавших и тяжесть травмы груди (AIS), величина гемоторакса (малый – меньше 500 мл, средний – 500-1000 мл, большой >1000 мл) характер повреждения рёбер.

Рентгенодиагностика включала обзорный и боковой снимки груди, рентгенографию рёбер.

Ультразвуковое исследование органов грудной клетки и брюшной полости проводили на ультразвуковых приборах среднего класса с конвексным 3,5 мГц и линейным 7,5 мГц датчиками. В положении пациента лёжа на спине, на боку, сидя из субкостального, межрёберного и эпигастрального доступов изучали состояние плевральных полостей, брюшной полости и диафрагмы при разных положениях пострадавшего. Оценивали состояние паренхиматозных органов для выявления травматических повреждений.

Трудности проведения ультразвукового исследования особенно у реанимационных пациентов были обусловлены тяжестью состояния, наличием подкожной эмфиземы, окончатыми переломами рёбер, изменением методики исследования (осмотр только в положении пациента лежа на спине, невозможность проведения УЗИ при задержке дыхания на вдохе и выдохе), ограничением времени для проведения осмотра в экстренной ситуации.

Прямыми признаками повреждения диафрагмы, как и при других лучевых методах исследования, считали визуализацию дефекта и выявление перемещения органов брюшной полости в плевральную, косвенными признаками – наличие свободной жидкости в плевральной полости и локальной жидкостной зоны в поддиафрагмальном пространстве.

КТ применяли как стандартный метод диагностики и контроля за динамикой процесса. Специальной подготовки для проведения экстренного исследования не требовалось. Все исследования проводили по стандартному протоколу. Для исключения повреждения магистральных сосудов, достоверной оценке состояние лёгочной ткани и внутриплеврального содержимого исследование дополняли внутривенным введением контрастного препарата.

Характер травмы грудной клетки, характеристики переломов рёбра (число, местоположение и смещение) были интегрированы с величиной гемоторакса.

Результаты

При анализе данных пострадавших (табл. 1) выявлено, что в обеих группах превалировали мужчины, причем мужчины второй группы были старше (средний возраст мужчин первой группы составлял 35,1 года, второй группы – 55,6 года). Женщины были старше в первой группе (средний возраст 68,5 года), чем во второй (средний возраст 66,25 года). По механизму травмы в первой группе превалировала автотравма – 12 (40%) случаев, во второй – падение с высоты роста – 14 (38,8%) случаев. У всех пациентов обеих групп выявлены переломы рёбер, причём с двух сторон – у 9 (30%) пациентов первой группы и у одного (2,7%) второй. Флотирующий перелом рёбер выявлен только у одного пациента второй группы. Гемоторакс выявлен у 38 пострадавших обеих групп, гемоперитонеум – у 18, пневмогемоторакс – у 4. В первой группе было 80% пациентов с сочетанной травмой и 20% с изолированной, а во второй – 52,8% и 47,2% соответственно. Пациенты первой и второй групп были несопоставимы по шкале тяжести повреждения (Injury Severity Score – ISS), т.к. в первой группе множественность и сочетанность повреждений были более тяжёлыми, что объясняет высокую общую летальность – 43,3% в первой группе по сравнению с 11,1% у пострадавших второй группы. Повреждение диафрагмы не было причиной смерти у пациентов обеих групп.

Таблица 1. Сведения о возрасте, механизме травмы, диагностике, объеме выполненных вмешательств у пострадавших с прямыми повреждениями диафрагмы

Table 1. Information on age, mechanism of injury, diagnostics, volume of interventions performed in victims with direct damage to the diaphragm

|

Параметр |

Хаврактеристика |

Группа 1 n = 30 [13] |

Группа 2 n = 36 [4] |

Всего n = 66 [17] |

|

|

Пол |

М |

28 [13] |

27 [4] |

55 [17] |

|

|

Ж |

2 [0] |

9 [0] |

11 [0] |

||

|

Летальность |

43,3% |

11,1% |

16,6% |

||

|

Возраст, лет |

М |

35,1 (16–66) |

55,6 (35–84) |

– |

|

|

Ж |

68,5 (62–75) |

66,25 (40–83) |

– |

||

|

Механизм травмы |

Падение с высоты 3–5 этажа Падение с высоты роста |

4 [4] 3 (10%) [0] |

– 14 (38,8%) [0] |

– 17 [0] |

|

|

Падение с лестницы |

0 |

3 [0] |

3 [0] |

||

|

Автотравма |

12 (40%) [3] |

6 (16,6%) [1] |

18 [4] |

||

|

Сбит авто |

4 [4] |

3 [2] |

7 [6] |

||

|

Сбит велосипедом |

1 [0] |

3 [0] |

4 [0] |

||

|

Избит |

2 [1] |

2 [0] |

4 [1] |

||

|

Поездная |

1 [1] |

1 [0] |

2 [1] |

||

|

Не известно |

4 [0] |

3 [0] |

7 [0] |

||

|

Перелом ребер |

1–5 |

6 |

14 |

20 |

|

|

≥5 |

15 |

19 |

34 |

||

|

≥10 |

0 |

2 |

2 |

||

|

двухсторонние |

9 |

1 |

10 |

||

|

Травма |

сочетанная |

ISS (4–28) AIS (1–2) |

24 (80%) [12] |

19 (52,7%) [4] |

43 [16] |

|

изолированная |

AIS (1–2) |

6 (20%) [1] |

17 (47,3%) [0] |

23 [1] |

|

|

Параметр |

Хаврактеристика |

Группа 1 n = 30 [13] |

Группа 2 n = 36 [4] |

Всего n = 66 [17] |

|

|

Травма диафрагмы (повреждения) |

Справа |

12 [7] |

17 [2] |

29 [9] |

|

|

Слева |

18 [6] |

19 [2] |

37 [8] |

||

|

Сквозные |

26 [13] |

28 [3] |

54 [16] |

||

|

Несквозные |

4 [0] |

8 [1] |

12 [1] |

||

|

Единичные |

25 [10] |

34 [3] |

59 [13] |

||

|

Множественные |

5 [3] |

2 [1] |

7 [4] |

||

|

Оперативные вмешательства |

Дренирование |

20 |

26 |

46 |

|

|

ВТС |

3 [1] |

9 |

12 [1] |

||

|

ВЛС |

– |

5 |

5 |

||

|

Торакотомия |

4 [1] |

9 |

13 [1] |

||

|

Лапаротомия |

12 [3] |

4 |

16 [7] |

||

|

Торакотомия + Лапаротомия ВТС + ВЛС |

2 [1] – |

2 1 |

4 [1] 1 |

||

|

ВТС+торакотомия |

– |

4 |

4 |

||

|

Не оперированны |

9 [7] |

2 [2] |

11 [9] |

||

|

Гемоторакс |

≤ 500 |

5 |

5 |

10 |

|

|

500–1000 |

5 |

2 |

7 |

||

|

≥ 1000 |

6 |

15 |

21 |

||

|

Гемоперитонеум |

≤ 500 |

4 |

4 |

8 |

|

|

≥ 1000 |

5 |

5 |

10 |

||

|

Диагностика |

Лучевые методы |

3 (опер. 1) |

3 (опер. 3) |

6 (9,9%) (опер. 4) |

|

|

ВТС |

3 |

14 |

17 (25,7%) |

||

|

ВЛС |

– |

5 |

5 (7,5%) |

||

|

Открытая операция |

17 |

12 |

29 (43,9%) |

||

|

Аутопсия |

7 |

2 |

9 (13,6%) |

||

Примечание: в квадратных скобках указано количество летальных исходов.

Диагностировать прямые закрытые повреждения диафрагмы у пациентов с сочетанной и изолированной травмой груди при использовании лучевых методов диагностики достаточно сложно, т.к. прямыми признаками является доказательство перемещения органов брюшной полости через дефект диафрагмы. Трудности диагностики прямых закрытых повреждений диафрагмы обусловлены небольшим сквозным дефектом диафрагмы или отсутствием сквозного дефекта при неполных повреждениях.

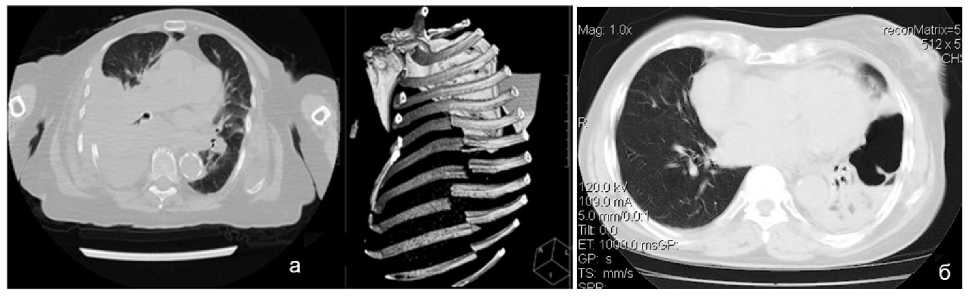

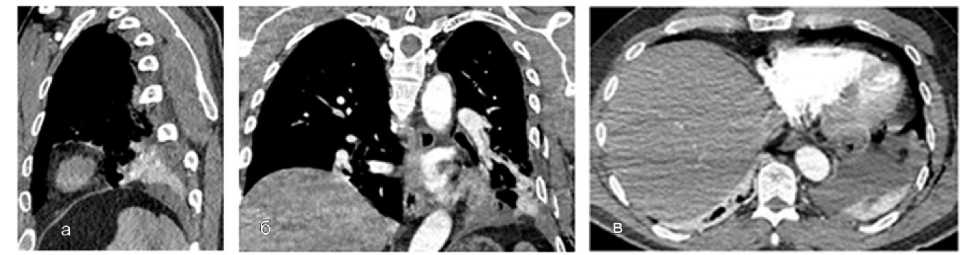

Рентгенологический метод позволил диагностировать травму диафрагмы ребром только у одного пациента при наличии дислокации толстой кишки в плевральную полость и заподозрить её поврежде- ние ещё у трёх пациентов. Метод УЗИ лишь у 1 пострадавшего обнаружил дефект диафрагмы ребром без дислокации органов брюшной полости в плевральную, и в одном случае подтвердил дислокацию толстой кишки в плевральную полость. Использование КТ в ранние сроки у двух пострадавших позволило заподозрить травму диафрагмы (рис. 1, а) и у одного подтвердить дислокацию толстой кишки в плевральную полость (рис. 1, б), а в поздние сроки у 4-х пациентов выявило дислокацию сальника в плевральную полость (рис. 2). МРТ также в поздние сроки в одном случае выявило травму диафрагмы (рис. 3).

Рисунок 1. а – МСКТ груди в ранние сроки: аксиальной плоскости и 3D реконструкция. Массивный гемоторакс справа. Переломы рёбер справа. Подозрение травму диафрагмы ребром; б – СКТ груди в ранние сроки: аксиальная проекция. В левой плевральной полости определяется часть толстой кишки

Figure 1. а – early breast MSCT: axial plane and 3D reconstruction. Massive hemothorax on the right. Fractures of the ribs on the right. Suspected injury to the diaphragm by an edge; б – Chest CT scan in the early stages: axial projection. A part of the large intestine is located in the left pleural cavity

Рисунок 3. МРТ в поздние сроки после травмы. Повреждение диафрагмы ребром, пролабирование жировой ткани в плевральную полость

Figure 3. MRI in the late stages after injury. Injury to the diaphragm by an edge, prolapse of adipose tissue into the pleural cavity

Рисунок 2. МСКТ груди в сагиттальной (а), во фронтальной плоскости (б) плоскости. Дефект левой половины диафрагмы, переломы рёбер слева. В аксиальной (в) плоскости небольшое включение абдоминального жира трудно визуализировать на фоне свернувшегося гемоторакса

Figure 2. Breast MSCT in the sagittal (a) and frontal (б) planes. Defect of the left half of the diaphragm, fractures of the ribs on the left. In the axial (в) plane, a small inclusion of abdominal fat is difficult to visualize against the background of a clotted hemothorax.

Таким образом, лучевые методы диагностики позволили диагностировать повреждение диафрагмы ребром при дислокации органов у 6 пострадавших из 66, что составило 9,09%.

Ведущая роль в выявлении прямых закрытых повреждений диафрагмы принадлежит методам, позволяющим визуально оценить состояние диафрагмы (ВТС, ВЛС, лапаротомия, торакотомия, аутопсия).

В первой группе из 30 пострадавших оперированы 21 (70%), погибли без операции – 7 (23,3%): 4 из них на фоне проводимых реанимационных мероприятий от шока и кровопотери при травмах, несовместимых с жизнью, в сроки до 1,5 часов с момента поступления и 3 в сроки от 3 до 17 дней с тяжёлой сочетанной травмой от поздних осложнений.

Дренирование плевральной полости на первом этапе оказания помощи было выполнено 20 (66,6%) пострадавшим первой группы. Показанием к экстренной операции у этих пациентов было кровотечение в брюшную полость (11 случаев) и в плевральную полость (5 случаев). Ещё у двух пострадав- ших было отмечено кровотечение в обе полости. По поводу свернувшегося гемоторакса оперированы двое пациентов и одна пациентка по поводу установленного диагноза повреждения диафрагмы. Доступ определялся локализацией источника кровотечения. Лапаротомия выполнена 12 пациентам. Причиной гемоперитонеума явилась травма паренхиматозных органов у 14 пострадавших (печень – 6, селезенка – 8), у 5 – повреждение сосудов брыжейки толстой кишки. Источником кровотечения в плевральную полость были: межреберная артерия – 2 случая, диафрагмальная вена – 1 случай, в одном наблюдении выявлено кровотечение из диафрагмы в области дефекта. Всего пациентам первой группы выполнено 12 лапаротомий, 4 торакотомии, ещё двум пациентам была выполнена лапаротомия и торакотомия. Видеоторакоскопия выполнена трём пациентам (в одном случае с конверсией в торакотомию). Сквозные дефекты диафрагмы по величине соответствовали диаметру перфорировавшего её ребра и располагались в области скатов диафрагмы. Ушивание дефекта диафрагмы производилось отдельными лавсановыми швами или ручным эдоско-пическим швом нитью Dexon 2/0 с завязыванием экстракорпоральных узлов. Послеоперационные осложнения и летальность не были связаны с травмой диафрагмы. Послеоперационная летальность в первой группе пострадавших составила 28,5%.

Во второй группе из 36 (4) пострадавших оперированы 34 (2) – 94,4%, два (5,6%) пациента погибли без операции: один из них с тяжелой травмой от шока и кровопотери в ранние сроки, другой – в поздние сроки на фоне инфицированного гемоторакса, эмпиемы плевры и перитонита вследствие недиагностированного дефекта диафрагмы.

У пострадавших второй группы с сочетанной травмой показанием к экстренной операции, как и в первой группе, послужили гемоперитонеум (4 случая) и большой гемоторакс (6 случаев). Из 36 пострадавших при поступлении выполнено дрениро- вание плевральной полости у 26 (72,2%) по поводу выявленного гемогидроторакса или пневмогемоторакса. Для дренирования использовали дренажи F ≤ 20. После дренирования плевральной полости и эвакуации содержимого полностью оценить диафрагму при контрольном КТ не представлялось возможным из-за сохранившегося содержимого в плевральной полости с признаками остаточных очаговых скоплений в виде свернувшегося гемоторакса у четырёх пострадавших, множественных осумкованных скоплений – у троих. Продолжающееся неинтенсивное поступление крови по дренажу из плевральной полости отмечено у трёх пациентов. Среднее время нахождения дренажной трубки в плевральной полости было 3-7 суток, как и у пациентов первой группы.

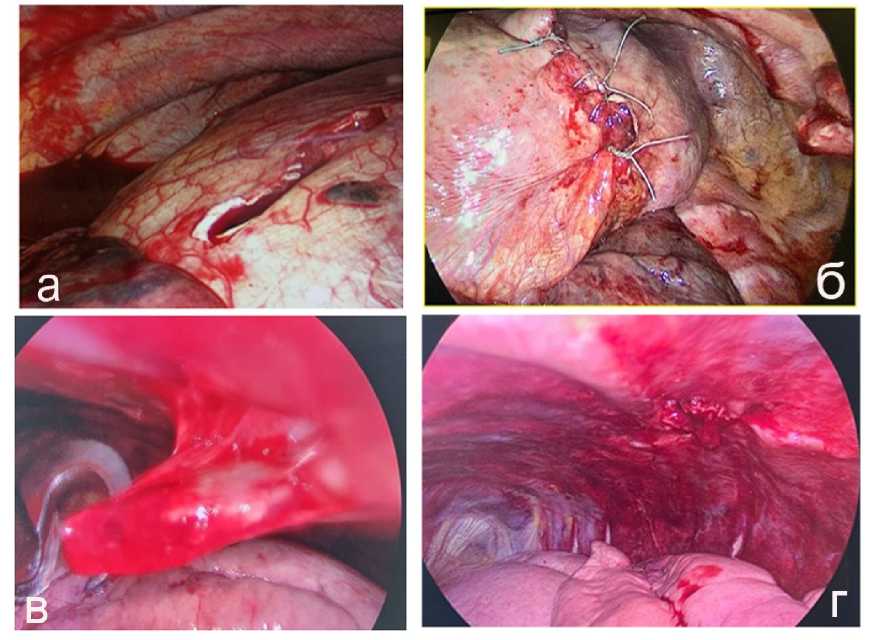

ВТС выполнена 14 пострадавшим второй группы (рис. 4, а, б), из них с конверсией в торакотомию у четырёх пациентов: у трёх – из-за продолжающего кровотечения в плевральную полость, у одного – из-за невозможности ушить дефект диафрагмы. Ещё одному пострадавшему с сочетанной травмой произведена ВТС и ВЛС. Торакотомия выполнена девяти пациентам с большим гемотораксом. Основным источником кровотечения в плевральную полость явились межрёберные сосуды; только у двух пострадавших отмечено кровотечение из дефекта диафрагмы. ВЛС выполнена пяти пациентам, трём – лапаротомия по поводу травмы паренхиматозных органов. Лапаротомия и торакотомия выполнена двум пострадавшим с сочетанной травмой. У одного причиной массивного гемоперитонеума было повреждение селезёнки на фоне тяжёлой травмы груди с переломами рёбер, повреждением лёгкого и диафрагмы. У другого пациента причиной гемопе-ритонеума была травма печени, забрюшинная гематома вследствие переломов костей таза, а причиной гемоторакса – диафрагмальная вена.

Резекцию острых отломков рёбер, выступающих в плевральную полость, выполняли как при ВТС (рис. 4, в, г), так и при торакотомии, в трёх случаях дополнительно выполнена стабилизация рёбер пластиной. Стабилизация рёбер за счёт прошивания мышечного массива выполнена 10 пострадавшим.

Ушивание дефекта диафрагмы проводилось стандартно.

В ранние сроки после операции умерли двое пострадавших. Таким образом, послеоперационная летальность во второй группе составила 5,9%.

Рисунок 4. ВТС: а – прямое повреждение диафрагмы; б – состояние после ушивание дефекта диафрагмы; в – пролабирование ребра в плевральную полость; г – грудная стенка после резекции ребра

Figure. 4. VTS: Military-technical cooperation. a – direct damage to the diaphragm; б – condition after suturing of the diaphragm defect; в – rib prolapse into the pleural cavity; г – chest wall after rib resection

Обсуждение

Механизм прямых повреждений диафрагмы обусловлен передне-задним сжатием средних рёбер (4-9) грудной клетки с наклоном их, что вызывает переломы средней части диафиза, увеличивая потенциал для внутригрудной травмы.

Согласно проведённому нами анализу, у пострадавших с тяжёлой сочетанной травмой этому виду повреждений подвержен более молодой контингент (40%), незначительная травма (падение с высоты роста) преобладала у лиц пожилого возраста (38,8%).

В литературе этот вид травмы представлен единичными наблюдениями [29]. Известно, что оценить тяжесть травмы каркаса грудной клетки, величину гемоторакса и определить тактику ведения позволяют только объективные методы исследования: рентген, УЗИ, КТ. Выявить прямую травму диафрагмы возможно только при дислокации органов [19, 21, 22].

При ретроспективной оценке КТ грудной клетки нами отмечено, что точная диагностика повреждений диафрагмы зависит от тщательного осмотра её куполов, использования многоплоскостных реформаций, позволяющих визуализировать дефект диа- фрагмы, определить его точную локализацию и полную информацию о дислокации органов.

На основании проведённого анализа подтверждено, что ведущая роль в выявлении прямых закрытых повреждений диафрагмы принадлежит методам, позволяющим визуально оценить её состояние.

Выводы

Лучевые методы диагностики позволяют выявить повреждения диафрагмы ребром в ранние сроки лишь в единичных случаях из-за малого размера дефекта или его отсутствия при неполных разрывах; в поздние сроки методы КТ и МРТ выявляют повреждение диафрагмы только при наличии дислокации органов в плевральную полость.

Методы визуальной оценки состояния диафрагмы (ВТС, ВЛС, лапаротомия, торакотомия, аутопсия) дают возможность определить повреждения диафрагмы ребром в 90,9% случаев.

Расширенное использование ВТС при закрытой травме груди выявляет прямые закрытые повреждения диафрагмы в ранние сроки и позволяет избежать поздних осложнений.