Пробиотики: сравнительная характеристика моноx и поликомпонентных препаратов

Автор: Несчисляев В.А., Долгих Я.В., Орлова Е.В., Лыско К.А., Валиева Е.М.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Лабораторные и экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 2-2 т.26, 2011 года.

Бесплатный доступ

Проведено сравнительное изучение антагонистической и адгезивной активности коммерческих моно- и поликомпонентных пробиотических препаратов. Антагонистические свойства исследовали с помощью теста ингибирования биолюминесценции. Выявлена высокая чувствительность тест-штамма к лактобактерину. Установлена низкая адгезивная активность всех препаратов.

Пробиотики, антагонистическая активность, адгезия

Короткий адрес: https://sciup.org/14919488

IDR: 14919488 | УДК: 615.076.7

Текст научной статьи Пробиотики: сравнительная характеристика моноx и поликомпонентных препаратов

Широкое распространение дисбиотических состояний среды взрослого и детского населения вызывает необходимость проведения коррекционных мероприятий, связанных с восстановлением нормальной микрофлоры всех открытых полостей макроорганизма, что особенно актуально в отношении желудочно-кишечного тракта [1, 2, 8]. В комплексной терапии дисбиозов ведущую роль играют пробиотические препараты, эффективность которых зависит от биологических свойств бактерий производственных штаммов, входящих в их состав. Наличие у пробиотиков высокой антагонистической активности в отношении условно-патогенных энтеробактерий и умеренно выраженный уровень адгезивной активности являются необходимыми факторами, обеспечивающими относительно быстрое качественное и количественное восстановление популяции аутофлоры пациента, включая индикаторные виды лакто- и бифидобактерий.

Анализ отечественного рынка пробиотиков позволяет сделать однозначный вывод о доминировании на нем импортной продукции, значительную долю которой составляют линекс и бифиформ [7]. Эти препараты относятся к поликомнонентным пробиотикам-симбиотикам, которые, с теоретической точки зрения, должны превосходить монопрепараты, так как способны оказывать корригирующее влияние в разных отделах кишечного биотопа. Однако практика гастроэнтерологии далеко не всегда подтверждает указанное положение. В последнее вре- мя появились данные, свидетельствующие о сомнительной целесообразности полной замены монопробиотиков поликомпонентными препаратами. Это связано с вероятностью доминирования при попадании в макроорганизм одного из штаммов, составляющих композицию симбиотика [4]. Данная ситуация не исключает разработку новых поликомпонентных препаратов и в то же время свидетельствует о том, что терапевтический потенциал монопробиотиков далеко не исчерпан. С учетом вышеизложенного объективное сравнение свойств различных препаратов in vitro позволяет, пусть косвенно, оценить уровень эффективности пробиотика и соотнести полученную оценку с результатами практического применения.

Материал и методы

В качестве объектов исследования использовали монопробиотики: “Лактобактерин сухой”, “Бифидумбакте-рин сухой” (ФГУП НПО “Микроген”, Россия); поликом-понентные препараты: “Линекс” (“Фармацевтический и химический завод ЛЕК d.d.”, Словения) и “Бифиформ” (“Ферросан А/с”, Дания). Определение антагонистической активности пробиотических препаратов в отношении энтеробактерий проводили с помощью экспресс-теста ингибирования биолюминесценции индикаторного штамма Escherichia coli lum+C-50 [6]. Подготовка к проведению измерений включала регидратацию и приготовление рабочего разведения лиофилизированного инди- каторного штамма люминесцентных бактерий E. coli lum+ с помощью воды, очищенной c рН 7,0±0,2 и охлажденной до (6±2) °С. Затем разведенную индикаторную культуру выдерживали не менее 30 мин при температуре (22±2) °С. Препараты-пробиотики регидратировали 0,9%-м раствором натрия хлорида. При подготовке контрольной пробы к 0,5 мл индикаторной культуры добавляли 0,5 мл 0,9%-го раствора натрия хлорида. При подготовке опытной пробы 0,5 мл исследуемого препарата смешивали с 0,5 мл индикаторной культуры. Продолжительность совместной экспозиции исследуемого препарата и контрольного штамма составляла 24 ч при температуре (20±2) °С. Уровень гашения (стимуляции) свечения индикаторной культуры определяли через определенные промежутки времени (10 мин, 1, 2, 4, 6 и 24 ч) с помощью люминометра “Биотокс-6” (Россия). Индекс антагонистической активности (ИАА) препарата выражали в виде цифрового показателя, соответствующего проценту снижения интенсивности свечения индикаторного штамма. Адгезию бактериальных клеток, входящих в состав пробиотиков, изучали согласно МУК 4.2.2602-10, а также с использованием методики В.И. Брилис с соавт. [3, 5]. В качестве субстрата для адгезии применяли формалинизированные эритроциты барана, эпителиоциты слизистой щечной области человека и энтероциты кролика. Для оценки степени адгезии пробиотических культур использовали средний показатель адгезии (СПА) в общепринятой для каждой модели градации.

Обработку данных проводили с помощью программного обеспечения MS Excel, использованы общепринятые методы вариационной статистики.

Результаты и обсуждение

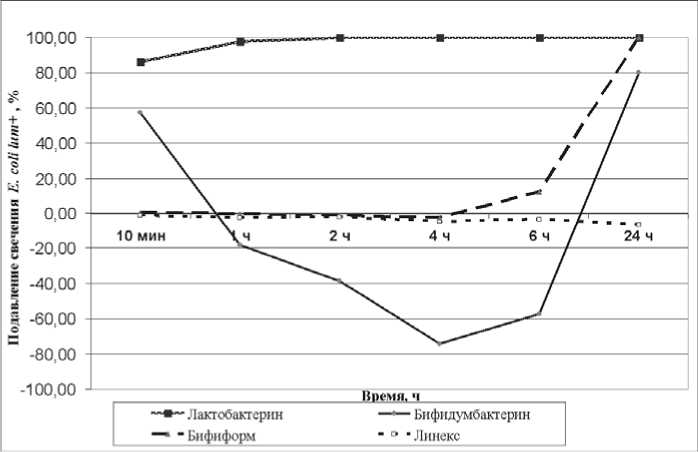

При проведении биолюминесцентного теста было выявлено несколько вариантов развития реакции ингибирования свечения индикаторного штамма E. coli lum + в смешанных с пробиотиками культурах (рис. 1).

Рис. 1. Влияние препаратов на биолюминесценцию E. coli lum +

Лактобактерин с самого начала и до конца совместной экспозиции практически полностью подавлял биолюминесценцию сенсора. У бифидумбактерина после краткосрочного периода начального ингибирования (ИАА=60) наступала фаза стимуляции свечения сенсора (прирост >60% от контрольного уровня), но к 24 ч экспозиции наблюдалось почти полное подавление биолюминесценции тест-культуры (ИАА=80). Влияние линекса и бифиформа на штамм E. coli lum + на протяжении первых часов экспозиции было аналогичным – он не менял свое свечение по сравнению с контролем. Затем у бифи-форма к 24 ч экспозиции развивается реакция полного подавления свечения, а линекс не оказывал выраженного влияния. Анализ динамики биолюминесценции тест-штамма в смешанных популяциях позволяет сделать вывод о его значительном адаптационном потенциале и о специфичности развития реакции ингибирования, обусловленной свойствами и составом пробиотика. Сопоставляя полученные результаты, следует отметить наибольшую чувствительность тест-штамма к лактобактерину.

Изучение адгезивной активности пробиотических препаратов не выявило высоких количественных параметров данного показателя (таблица).

Показатели линекса и бифиформа на всех моделях были низкими. Показатели лактобактерина и бифидум-бактерина соответственно в 2 и в одном варианте опыта из 3 можно оценить как проявление средней степени адгезивности.

Выбор экспресс-теста ингибирования биолюминесценции для получения сравнительной характеристики антагонистической активности препаратов был обусловлен возможностью исключения питательных сред, необходимых при использовании традиционным методов прямого и отсроченного антагонизма. Это особо значимо для поликомпонентных препаратов, для которых подбор адекватных сред, удовлетворяющих потребности всех составляющих бактериальной композиции, практически невозможен. Вследствие этого затруднено объективное сопоставление антагонистических характеристик симбиотиков, значительно отличающихся между собой по составу. Этих недостатков лишен тест ингибирования биолюминесценции, который также позволяет оценивать именно препараты, а не потенциал штамма (штаммов), культивируемого на питательной среде. В данном тесте также оценивается метаболическая составляющая препарата, которая играет существенную роль в реализации биологической активности пробиотика. Такой подход открывает большие возможности по сравнению антагонистических свойств различных препаратов. Полученные данные свидетельствуют о том, что лактобак-

Таблица

Адгезивные свойства препаратов

Выявленная относительно низкая адгезивная активность пробиотических культур не является фактором, дискредитирующим биологическую и терапевтическую активность препаратов. При восстановлении собственных популяций микрофлоры пациента высокая адгезивная способность пробиотика не представляется необходимым и даже положительным свойством.

Заключение

Таким образом, полученные данные можно рассматривать в качестве дополнительного свидетельства целе- сообразности сохранения в арсенале средств для коррекции дисбиотических состояний препаратов различного состава, включая моно- и поликомпонентные пробиотики.

Список литературы Пробиотики: сравнительная характеристика моноx и поликомпонентных препаратов

- Барановский А.Ю., Кондрашина Э.А. Дисбактериоз кишечника. -3-е изд. -СПб.: Питер, 2008. -240 с. -(серия "Краткое руководство").

- Бондаренко В.М., Грачева Н.М., Мацулевич В.Т. Дисбактериозы кишечника у взрослых. -М.: КМК Scientific Press, 2003. -220 с.

- Брилис В.И., Брилене Т.А., Ленцнер Х.П. Методика изучения адгезивного процесса микроорганизмов//Лабораторное дело. -1986. -№ 4. -С. 210-212.

- Вахитов Т.Я. Что может объяснить математическая модель ауторегуляции в микроэкологии//Гастроэнтерология Санкт-Петербурга: материалы 12-го Международного Славяно-Балтийского научного форума "Санкт-Петербург -Гастро-2010". -2010. -№ 2-3. -С. 13.

- МУК 4.2.2602-10. Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Система предрегистрационного доклинического изучения безопасности препаратов/под ред. Н.В. Медуницына и др. -М., 2008. -78 с.

- Несчисляев В.А., Пшеничнов Р.А., Арчакова Е.Г. и др. Способ определения антагонистической активности пробиотиков. Патент на изобретение № 2187801 от 20.08.2002 г. Заявка № 2000118391. Приоритет № 2000118391/14 от 10.07.00 г. Бюл. № 23.

- Обзор оптового рынка лекарственных средств на территории субъектов Российской Федерации в 2008-2009 гг. -М., 2011. -54 с.

- Шендеров Б.А. Медицинская микробная экология и функциональное питание: Пробиотики и функциональное питание. -М.: Грантъ, 2001. -Т. 3. -288 с.