Проблема анализа региональных флор в ботанических садах

Автор: Харченко Виктория Евгеньевна

Журнал: Hortus Botanicus @hortbot

Рубрика: Структура разнообразия растительного мира

Статья в выпуске: 10, 2015 года.

Бесплатный доступ

Изучение биоразнообразия и тенденции его развития в определённых условиях среды, сопряженные с изменениями климата, сейчас является особенно актуальным. Требует уточнения реальный состав видов в региональных флорах, потенциал их изменчивости и распространения. Остается насущным вопрос о создании единой базы данных по флоре России, учитывающей данные региональных исследований. Поставленные задачи позволит выполнить скоординированная программа исследований, в ходе выполнения которой могут быть выявлены пути структурных и функциональных адаптаций видов к различным условиям среды. По мере её выполнения будет разработана регуляция развития растений и биотопов. Такая работа может проводиться в ботанических садах.

Вид, гибридизация, изменчивость, биоразнообразие

Короткий адрес: https://sciup.org/14748473

IDR: 14748473 | УДК: 581.58.009.58.08.575.8

Текст научной статьи Проблема анализа региональных флор в ботанических садах

Изучение биоразнообразия и тенденции его развития в определённых условиях среды, сопряженные с изменениями климата, сейчас является особенно актуальным. Требует уточнения реальный состав видов в региональных флорах, потенциал их изменчивости и распространения. Остается насущным вопрос о создании единой базы данных по флоре России, учитывающей данные региональных исследований. Поставленные задачи позволит выполнить скоординированная программа исследований, в ходе выполнения которой могут быть выявлены пути структурных и функциональных адаптаций видов к различным условиям среды. По мере её выполнения будет разработана регуляция развития растений и биотопов. Такая работа может проводиться в ботанических садах.

Подписана к печати: 02 ноября 2015 года

*

« Ничто в биологии не имеет смысла кроме как в свете эволюции. »

Ф. Г. Добржанский (1973)

Знакомство с растением начинается с определения его видовой принадлежности. Однако, даже опытный специалист, при обследовании флоры другого региона, может иметь сложности в определении вида. Этому есть несколько причин, во-первых, в существующих определителях характеристики таксонов не всегда сопоставимы, так как они могут быть составлены с использованием разных критериев. Во-вторых, идентификация таксонов может быть сопряжена с недостатком информации. При этом, если представление о семействах можно получить из справочной литературы, на основании их унифицированных описаний, которые далеко не всегда охватывают специфику местной флоры, то описания видов региональных флор обычно содержатся в литературных источниках, которые бывает довольно проблематично найти. Поэтому, на практике, критерии местных видов< «передаютсяbиз5уст в уста». В-третьих, в ранг вида могут быть возведены формы внутривидовой изменчивости, которые из-за модификационной и мутационной изменчивости, если достоверно и отличаются от типовых образцов, но всё же не имеют сформированных механизмов репродуктивной изоляции, а значит не имеют собственной репродуктивной истории. Таким образом, на сегодняшний день, существует насущная необходимость в проведении инвентаризации региональных флор и создании современной электронной базы данных о реально существующих видах. Это позволит выявить эволюционные тенденции, свойственные таксонам в разных условиях среды и найти пути регуляции развития растений и биотопов. Сейчас, в ходе изменения биотопов, обусловленных климатическими изменениями, это особенно актуально.

**

Современная база данных о региональных флорах должны быть составлена на основании универсальных критериев и должна быть составлена по такой системе которая бы п позволяла её легк трансформировать. Обычно, для идентификации растений, используются таблицы, построенные по принципу дихотомии и противопоставления признаков, которые не позволяют быстро вносить туда изменения. В то же время современные филогенетические системы постоянно совершенствуются. В частности, если прежняя филогенетическая система предполагала деление Angiospermae на два класса Magnoliopsida и Liliopsida, то современная система APG III, предполагает выделение трёх групп: Magnoliids, Monocots, Eudicots (Chase, 2009). Алгоритмическое принятие решений в условиях нечёткой классификации открывает широкие возможности для диагностики биологических объектов, в частности, определения систематической принадлежности растений, нюансы которой, иногда, находятся на уровне подсознания. Метод диагностики многомерных разнотипных объектов по отношению к пересечённым классам, предложенный В. И. Красинским из Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН на основании теории нечётких множеств (Красинский и др., 2006) позволяет решать такие задачи. На его основе были созданы базы данных и электронные определители для диагностики Angiospermae юго-востока Украины (Харченко и др., 2011, 2013) и этот опыт может быть полезен для других регионов России.

Выяснение реального количества видов в региональных флорах, в ряде случаев, требует длительных исследований. Молекулярно-генетический анализ в значительной степени проясняет филогенетическую близость изучаемых образцов, но он не дает представлений о наличии механизмов репродуктивной изоляции между видами из которых они были взяты. Поэтому, тенденции изменчивости вида в разных условиях среды обычно остаются не ясными. Политипическая концепция вида, как совокупности свободно-скрещивающихся и дающих плодовитое потомство популяций, предложенная Э. Майром (1970), могла бы способствовать ввыявлению те тенденций3 изменчивости,б обусловленн факторами различного происхождения. Проведение тестов на скрещиваемость между видами и анализ внутривидовой изменчивости могло ббы ввн значительнойг степенир прояснитьэ границыи видов,X эволюционные тенденции и прояснить их реальное число. К сожалению, в ряде случаев, тесты на скрещиваемость видов могут потребовать много времени, но они не слишком трудоёмки и могут входить в круг приоритетных задач в работе региональных ботанических садов. В природе гибридизация встречается между многими формами и видами растений, но хотя, она и способствует возникновению новых фенотипов, она не всегда ведёт к образованию новых видов. Понимание причин, по которым гибриды часто не приводят к формированию новых видов, несмотря на неоднократные возможности, могло бы повысить наше понимание эволюционного процесса в целом ( Matthews et al., 2015). Кроме того, гибридологический анализ может способствовать уточнению путей дивергенции видов и времени возникновения у них собственной репродуктивной истории.

Всё меняется, поэтому в природе не существует резких границ (Eichler 1875). Преобразование морфологических признаков происходит постоянно и одна форма может переходить в другую (Sattler и Rutishauser, 1997). Причины возникновения полиморфизма могут быть разными, но без выявления его происхождения спрогнозировать эволюционные тенденции ии1перспективы су существованияид видо биотопов не представляется возможным. гГраницы видового ареала ус/условныч ониЗЕзависятГ лимитирующего действия 4факторовсрсреды,)которыеюгмогутилусиливатьсяI о или ослабевать.ул?Попу одного вида ддолжны аадаптироваться ккРразной сстепени ддавления оотбора. П Поэтому в привелегированном положении оказываются то одни тто другиефсформыНУ внутривидовойле изменчив Можно ли ожидать, что в развивающейся Ссистеме нанаэпротяжениилдлительного}времени все образц будут строгого соответствовать ээталону,<который был3выбран)однажды? Однако, еслипопонятьив как направлении у вида развиваются структурно-функциональные аадаптации,ттоиизменчивостьввидо можно будет не только прогнозировать, но и регулировать.

Исследователи иногда сталкиваются с тем, что образцы, привезённые из экспедиции, теряют свою "уникальность" при выращивании в ботаническом саду. Поэтому, образцы, чья таксономическая обособленность вызывает сомнения, должны проходить тестирование в ботанических садах на изменчивость в одинаковых условиях среды (Прохоров, 2013). При этом тестируемые образцы, должны иметь корректную выборку (30-40 экземпляров), что бы можно было оценить вариабельность отличительных признаков. Эти тесты будут полезны как для уточнения видового араеала, так и для выявления структурных и функциональных адаптаций к определённым условиям среды.

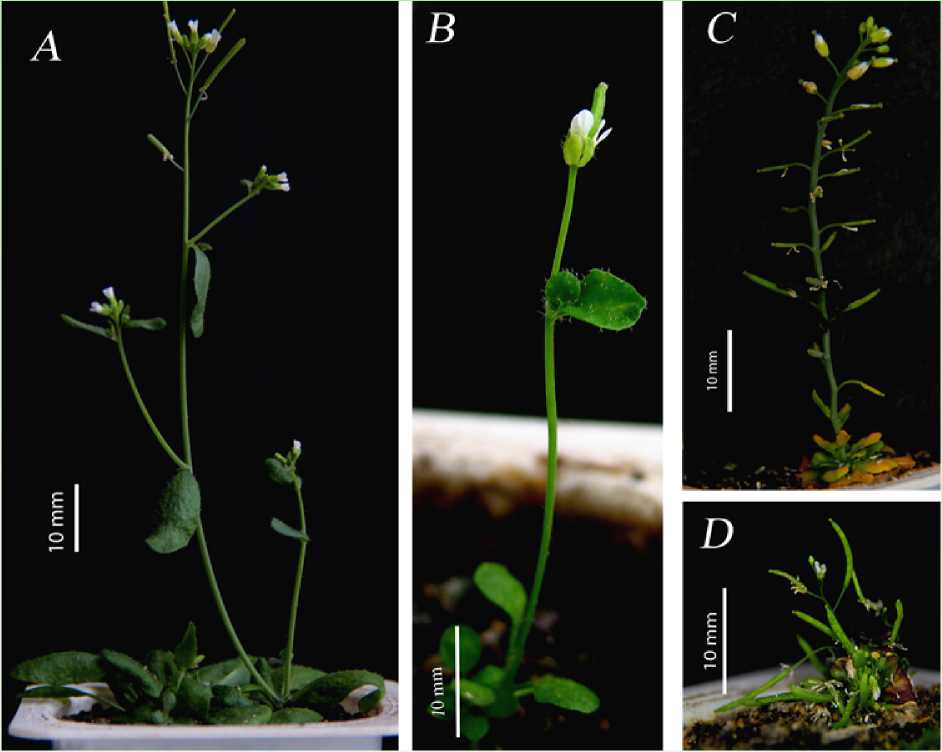

Одна мутация может привести к существенным изменениям фенотипа, которые не ведут к его репродуктивной изоляции, это можно наблюдать на мутантных линиях Arabidopsis thaliana (рис. 1), которые могут иметь разную структуру побегов и цветков, но все они скрещиваются и дают плодовитое потомство. В природе, мутации развиваются под покровом модификаций (Шмальгаузен, 1968). Поэтому, условия среды, способствующие модификационной изменчивости, могут благоприятствовать сохранению мутаций, обуславливающих формирование сходного фенотипа, но передающегося по наследству.

Пределы модификационной иизменчивостиппредопределеныннормойрреакцииг генов( (Лобашов 1967). В разных экологических условиях признаки могут быть развиты в разной степени (Wright, 1942). Поэтому, в разных условиях среды признаки вида ммогут бытьэразвитыэразной степени. / Условия сред изменяются в пространстве иив во ввремени. нН. 1/1И. вВавилов (1 (1931)IKакцентировал внивнимание географической изменчивости вида, а W. Zimmerman (1930) на изменчивости вида в в ходеЭВэволюции. есть в ходе истории развития вида ммогли прпроисходитьI3Mизмененияодсходные ситеми,)которыеiepт наблюдаются в пространстве.

Рис. 1. Линии Arabidopsis thaliana (L.) Henh.

A - B- изменчивость фенотипа у Landsberg erecta, C – фенотип semflormut , D – фенотип dwarf .

Fig. 1. Lines of Arabidopsis thaliana (L.) Henh.

A - B- variability of phenotype in Landsberg erecta, C – phenotype semflormut , D – phenotype dwarf .

***

С изменением условий среды в популяциях растений то же происходят изменения. По мере усугубления действия лимитирующих факторов, популяции растений могут смещаться ннаддруги территории или исчезать. Анализ ннаследуемой иинненаследуемой иизменчивости ввидов ПСпозволя выявить у них структурные и функциональные адаптации к различным условиям среды и предположить как они могли бы развиваться в дальнейшем. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости, сформулированный Н. И. Вавиловым (1935), мог бы служить «нитью Ариадны» при анализе эволюционных тенденций в ходе видообразования растений. Однако, на сегодняшний день, среди флористов, более популярна идея уникальности местных видов. Анализ в видов нн скрещиваемость и происхождение иизменчивости иих ппризнаков явявляется1,0довольно ртрудоёмки процессом. Однако, если не нначинатьдеделатьту этубоработу)Т внботаническихксадах, тоI/подлинный с видов в разных флорах и тенденции ей развития будет ускользать от исследователей пподобн мифическому Протею.