Проблема генетической интерпретации Calcisphaera inсertae sedis (на примере верхнедевонских отложений Тимано-Печорского региона)

Автор: Канева Н.А., Пономаренко Е.С., Шевчук С.С.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 12 (228), 2013 года.

Бесплатный доступ

Проведено комплексное исследование проблематичных верхнедевонских кальцисфер. Выявлены основные элементы строения кальцисфер, которые легли в основу генетической интерпретации разных групп организмов, и установлены три морфотипа, к которым можно отнести остатки радиолярий, скелетов губок, акритарх, возможных фораминифер, харовых и зеленых водорослей. Новый под- ход к проблеме идентификации проблематичных остатков фоссилий в виде кальцисфер имеет большое значение для восстановления палеоэкологических условий формирования бассейна осадконакопления.

Кальцисферы, верхний девон, южный тиман, хорейверская впадина

Короткий адрес: https://sciup.org/149129088

IDR: 149129088

Текст научной статьи Проблема генетической интерпретации Calcisphaera inсertae sedis (на примере верхнедевонских отложений Тимано-Печорского региона)

Среди верхнедевонских карбонатов широко распространены сферо-узорчатые известняки, в которых важными структурными компонентами являются проблематичные кальцисферы. Данные сферы на первый взгляд ничем не отличаются друг от друга, однако углубленное их исследование помогает найти отличительные признаки тех или иных ископаемых организмов. В связи с тем, что обилие каль-цисфер характерно для известняков, относимых к типичным верхнедевонским рифогенным карбонатам Тимано-Печорской провинции, их изучению уделялось мало внимания. На данный момент результаты исследования кальцисфер чаще всего встречаются в зарубежной литературе и охватывают временной диапазон от раннего палеозоя до мезозоя. По мнению ряда авторов, каль-цисферы могут быть использованы как показатели условий окружающей среды [11, 12, 15]. Изучение кальцис-фер комплексными методами поможет не только установить их генетическую принадлежность, но и дать палеоэкологическую оценку бассейна в позднем девоне. Это послужило одной из причин изучения верхнедевонских кальцисфер.

Впервые термин Calcisphaera ввел W. C. Williamson в 1880 г. для своеобразных известковых микрофосси-лий из каменноугольных известняков Уэльса [24]. В 2009 г. G. J. M. Versteegh c соавторами предложили новый термин — calcitarcha — для неизвестных известковых микрофоссилий, вероятно, первоначально состоящих из центральной полости и оболочки из одного или нескольких слоев [23].

Кальцисферы — сферические или эллипсоидные известковые ми-крофоссилии неясного систематического происхождения. В их строении обычно выделяются: полая центральная камера (30—500 мкм) и внешняя известковая оболочка (3—170 мкм).

Как упоминалось выше, таксономическое положение рассматриваемых микрофоссилий неясно (incertae sedis). Первые исследователи кальцисфер принимали их за неорганические структуры, такие как пузырьки газа [18, 21]. В настоящее время кальцисферы рассматривают как полифилетическую группу (таксоны, происходящие от разных предков) известковых микрофоссилий [23]. На протяжении многих лет подобные сферы относили к различным органическим образованиям: кальцитизированным остаткам радиолярий [3, 4, 5, 10] и акритарх [1, 15], фораминиферам [4, 9 и др.], органам размножения дазикладиевых [17, 19 и др.] и вольвоксовых водорослей [13, 14], известковым цистам динофлагеллят [16, 20 и др.], а также 15

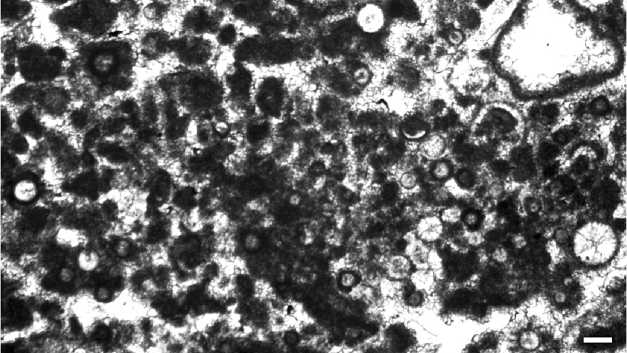

Рис. 1. Пример сферо-узорчатого известняка (фамен, Хорейверская впадина, обр. ОШ—42/1). Масштаб: 0.125 мм

к структурам, похожим на репродуктивные органы круглых червей [22].

В данной работе излагаются результаты комплексного изучения кальцисфер из верхнедевонских известняков Тимано-Печорской провинции. Как показали исследования данных отложений, множество

(до 20 %) кальцисфер было встречено в микробиальных, фенестровых и комковатых разностях известняков (рис. 1). Для детального изучения кальцисфер использовалось несколько методов. Морфологическое разнообразие кальцисфер анализировалось в шлифах в проходящем свете оптического микроскопа. Для электронно-микроскопических исследований на аналитическом сканирующем микроскопе TESCAN VEGA-3 с энергодисперсионным спектрометром Oxford Instruments X-MAX (аналитик С. С. Шевчук) использовались свежие сколы пород, а также протравленные 5—7 % уксусной кислотой образцы, поверхность которых напылялась углеродом. Попытка исследования методом рентгеновской компьютерной томографии, к сожалению, не дала желаемых результатов, т. к. по минеральному и элементному составу кальцисферы не отличаются от вмещающих отложений.

Проведенные предварительные исследования кальцисфер из фамен-ских отложений центральной части Хорейверской впадины показали, что среди них можно выделить два морфотипа [6]. Однако последующее изучение кальцисфер позволило нам установить третий морфотип.

Первый морфотип

К первому морфотипу отнесены кальцисферы с четко выраженными наружными шипами, которые, в свою очередь, можно подразделить на короткие и удлиненные. Осевая часть шипов либо полностью микри-тизирована, либо проявляется осе- вой канал. Внутренняя полость сложена мелко-крупнокристаллическим кальцитом, а в некоторых отмечаются сгустки пелитоморфного кальцита. Выявлена следующая закономерность: мелкие сферы характеризуются большей толщиной стенки, крупные, напротив, имеют тонкую оболочку.

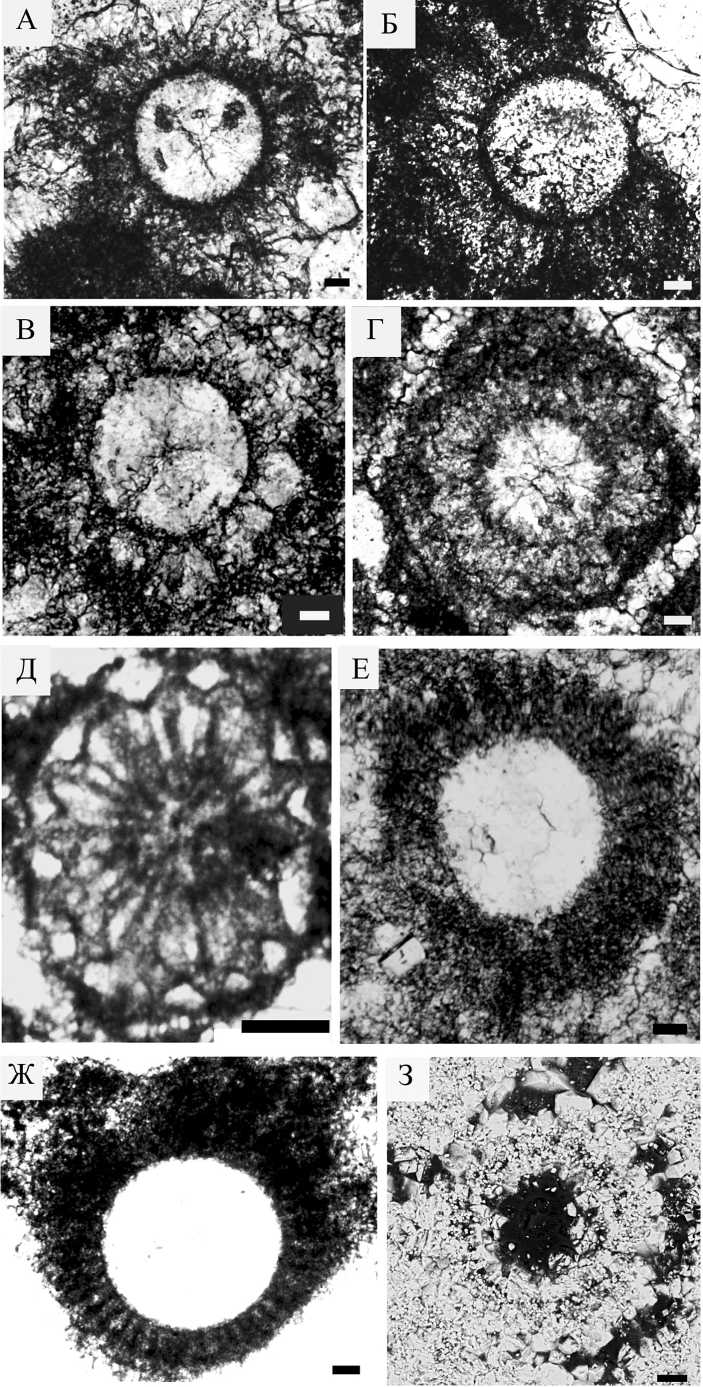

Рис. 2. Кальцисферы первого морфотипа. А, Б — радиолярии: А — нижний фамен, скв. 50 Восточно-Колвинская, обр. ВК-50/13; Б — средний фамен, скв. 50 Восточно-Колвинская, обр. ВК-50/8; В — акритархи, нижний фамен, скв. 50 Восточно-Колвинская, обр. ВК-50/15; Г — фораминиферы Parathuramminoidea, нижний фамен, скв. 42 Ошкотынская, обр. ОШ-42/1; Д — радиолярии отряда Sphaerellaria, либо сферические губки Geodia globostellifera Carter, нижний фамен, скв. 50 Восточно-Колвинская, обр. ВК-50/13 (изображение в режиме упруго-отраженных электронов); Е — скелет радиолярии с сетчато-пористым строением, нижний фамен, скв. 50 Восточно-Колвинская, обр. ВК-50/13 (изображение в режиме вторичных электронов). Масштаб: А — 0.125 мм, Б — 0.1 мм, В, Г — 0.025 мм

Исследования на оптическом микроскопе показали, что среди кальцисфер первого морфотипа можно распознать измененные органические остатки радиолярий, акритарх и, возможно, фораминифер. Скелеты радиолярий (рис. 2, А, Б) были выделены среди кальцисфер первого мор-фотипа по присутствию центральной спикулы с отходящими от нее лучами (иглами). Сферы с однослойной тонкой стенкой, плавно переходящей в шиповидные наросты (рис. 2, В), по размерам и морфологии сходны с позднедевонскими кальцисфера-ми из скв. Сосновец 1 (обр. Sos-1/112, Польша), предшественниками которых, по данным Kazmierczak и Kremer [15], являются посмертно кальцити-зированные акритархи. Кальцисферы с короткими иголками и тонкой микритовой оболочкой (рис. 2, Г) бы- ли отнесены Е. В. Быковой [4] и Б. Б. Назаровым [7] к фораминифе-рам из отряда Parathuramminoidea. При этом единственное отличие этих организмов от радиолярий, по мнению Е. В. Быковой, заключается в том, что «скелет их является известковистым, пористым, тогда как у радиолярий он кремнистый и решетчатый» [4, с. 107]. Сходство строения раковин Archaesphaera, Bisphaera и Parathurammina со скелетами радиолярий привело Е. В. Быкову к мысли о «тождестве образа жизни тех и других» [7, с. 107]. Вместе с тем она отмечает, что «по строению раковин они ближе стоят к древним радиоляриям, чем к современным или мезокайно-зойским пелагическим фораминифе-рам» [4, с. 110].

Современные исследования В. С. Вишневской, К. М. Седаевой [5] и М. С. Афанасьевой, Э. О. Амона [3] подтвердили принадлежность к радиоляриям отдельных видов Archae-sphaera , Bisphaera и Parathura mmina .

При электронно-микроскопическом изучении данного морфоти-па кальцисфер [6] выявлено, что тонкие стенки сложены мелкодисперсным кальцитом размером 0.001— 0.003 мм. У кальцисфер с широкой стенкой внутренняя и внешняя периферийные части стенки также сложены мелкодисперсным кальцитом, тогда как внутренняя часть стенки — мелкоблоковым кальцитом (0.005— 0.01 мм). После протравливания образцов с кальцисферами выделены остатки радиолярий и скелеты губок. На рис. 2, Е виден хорошо сохранившийся скелет радиолярии с сетчато-пористым строением. Сферы с радиально расположенными мелкими иглами — микросклерами, расходящимися от центра (рис. 2, Д), по морфологии сходны с радиоляриями отряда Sphaerellaria (надсемейство Spongentactinoidea Nazarov : [1, рис. 28, фиг. 9; 2, рис. 7, i], в тоже время по строению они похожи на сферические губки Geodia globostellifera Carter [25, стр. 771, рис. 10, D], имеющие игольчатое строение внешней стенки.

Второй морфотип

Кальцисферы с гладкой поверхностью стенки, различающейся по степени сохранности/преобразован-ности, объединены во второй мор-фотип.

Первый вид — стенка скелета тонкая, хорошо выраженная. Второй вид — стенка широкая с четкими контурами или размытыми очертаниями. Стенки кальцисфер данного морфотипа представлены микрити-зированным кальцитом. Внутренняя полость заполнена мелко-среднекристаллическим кальцитом, иногда участками выщелочена.

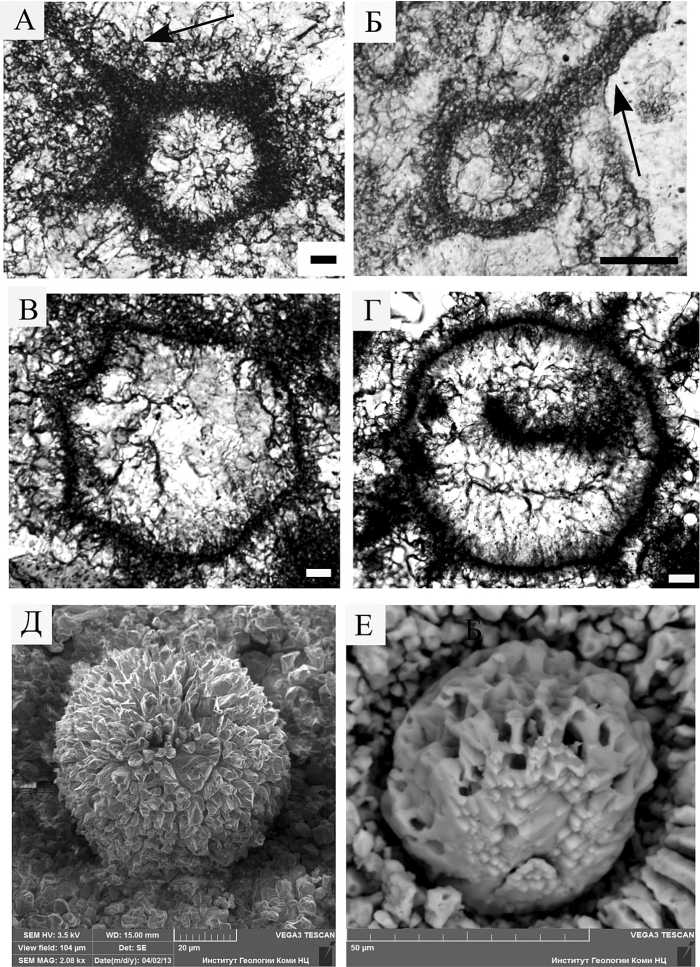

К кальцисферам второго мор-фотипа отнесены радиолярии, фо-раминиферы, остатки харовых водорослей, а также сильно измененные сферы с неразличимой структурой. С радиоляриями их связывают формы со следами тонких перемычек внутренней спикулы (рис. 3, А) и достаточно отчетливо выраженной первичной внутренней сферой (рис. 3, А, Б).

Фораминиферами ( Irregularina , Bisphaera ) считали округлые образования с неправильными очертаниями, заполненные мелко-среднекристаллическим кальцитом (рис. 3, В, Г). Вероятные ценобии зеленых водорослей Volvocales , имеющие талломы с ячеистой стенкой [14, рис.

Рис. 3. Кальцисферы второго морфотипа. А, Б — радиолярии, нижний фамен, скв. 42 Ошкотынская, обр. ОШ-42/1; В — фораминифера Bisphaera, нижний фамен, скв. 35 Центрально-Хорейверская, обр. ЦХВ-35/15; Г — фораминиферы Irregularina, нижний фамен, скв. 50 Восточно-Колвинская, обр. ВК-50/13; Д — остатки вольвоксовых водорослей, нижний фамен, обр. скв. 42 Ошкотынская, обр. ОШ-42/1; Е — сильно измененные органы размножения харовых водорослей, нижний фамен, скв. 50 Восточно-Колвинская, обр. ВК-50/17. Масштаб: А—В, Д—Е — 0.025 мм, Г — 0.06 мм

XXI, фиг. 1], в наших образцах сильно изменены, вследствие чего имеют двухслойную стенку (рис. 3, Д). Подобные сферы J. Kazmierczak описывал как минерализованные Volvocacean с уже разрушенным клеточным строением стенки на одном из этапов постседиментационных изменений их скелетов [14, рис. XXII фиг. 6]. За гирогониты харовых водорослей были приняты сферы с широкой микротовой оболочкой, повторяющей их очертания (рис. 3, Е).

Третий морфотип

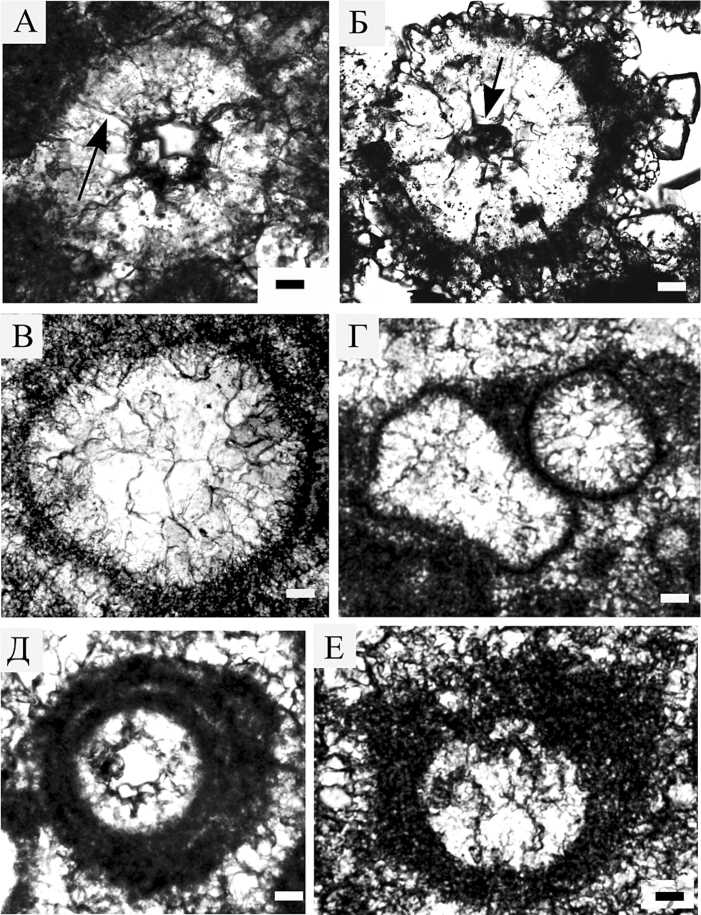

Кальцисферы третьего мор-фотипа имеют на наружной поверхности стенки массивные шипы, сильно перекристаллизованные, с радиально-лучистым строением (рис. 4, А—Е). Внутренняя полость этих сфер сложена мелкокрупнокристаллическим кальцитом. Е. А. Рейтлингер данные образования считала формами растительного происхождения [8, рис.1, в, г] и относила их: 1) к Radiosphaera — «сфера с многочисленными массивными лучами, соприкасающимися своими основаниями. Внутренний слой тонкий, микрозернистый, тесно сближенные лучи образуют внешний слой радиально-лучистой текстуры; 2) Asterosphaera — «стенки сферы состоят из очень тонкого внутреннего микрозернистого слоя, массивного среднего (основного), сложенного как бы толстыми стекловатыми лучами, тесно прилегающими друг к другу, и тонкого внешнего, также стекловатого, заполняющего промежутки между приостренными вершинами лучей и делающего поверхность сферы гладкой. В центре «лучей» хорошо видны «осевые каналы» в виде темных линий» [8, с.775].

Е. В. Быкова подобные сферы, отличающиеся как между собой, так и от впервые выделенного И. С. Сулеймановым [9] генотипа, отнесла к фораминифе-рам из рода Archaesphaera [4, табл. I, фиг. 2—12]. Современные исследования М. С. Афанасьевой и Э. О. Амона позволили рассматривать отдельных представителей данных форамини-фер в составе «уральского» комплекса радиолярий как представителей рода Astroentactinia [3, рис. 11, б, в; табл. 8].

Некоторым кальцисферам (рис. 4, Ж, З) сложно дать точное определение. С одной стороны, структура их стенок сходна с ооспорангиями зеленых водорослей Anthracoporella . С другой стороны, на рис. 4, Ж, З, возможно, представлены сильно перекристаллизованные вольвоксовые водоросли с двухслойной стенкой и размытой ячеистой структурой.

Заключение

Таким образом, проведенные исследования кальцисфер неясного генезиса позволили выделить среди похожих на первый взгляд сферовых образований остатки разных организмов, среди которых отмечаются радиолярии, скелеты губок, акритархи, возможно, фораминифе-ры, харовые и зеленые водоросли, что позволяет согласиться с мнением о полифилетичности кальцис-фер [23]. Выделенные морфотипы, скорее всего, отражают степень диагенетических преобразований мелких округлых органических остатков. Генетическую информацию несут отдельные микроскопические

Рис. 4. Кальцисферы третьего морфотипа. «Уральский» комплекс радиолярий: А—В — Radiosphaera: А — нижний фамен, скв. 50 Восточно-Колвинская, обр. ВК-50/13, Б — верхний фран (сирачойская свита), р. Седъю, Южный Тиман, обр. С-4/28; В — нижний фамен, скв. 50 Восточно-Колвинская, обр. ВК-50/15; Г — Asterosphaera, нижний фамен, обр. скв. 20 Ошкотынская, обр. ОШ-20/28; Д — Asterosphaera, нижний фамен, обр. скв. 42 Ошкотынская, обр. ОШ-42/2; Е — Asterosphaera, вероятно, «уральский» комплекс радиолярий, верхний фран (ухтинская свита), р. Седъю, Южный Тиман, обр. С-9/57; Ж—З — сильно измененные, вероятно, вольвоксовые водоросли: Ж — верхний фран (сирачойская свита), р. Седъю, Южный Тиман, обр. С-4/11, З — нижний фамен, скв. 42 Ошкотынская, обр. ОШ-42/1 (изображение в режиме упруго-отраженных электронов). Масштаб: А—Г, Е—Ж — 0.025 мм, Д — 0.06 мм, З — 0.0025 мм

элементы строения кальцисфер (например, иглы, внутренние капсулы, структура стенки), которые требуют дальнейшего детального изучения. На данном этапе исследований позднедевонских кальцисфер выявлено своеобразие планктонных сообществ этого периода в области раз- вития рифогенных фаций. В таблице показаны основные элементы строения кальцисфер, характерные для той или иной группы организмов, которые могут помочь диагностировать разные типы кальцисфер в шлифах и заложить основу их генетической классификации.

Основные микроскопические элементы выделенных морфотипов

|

Таксоны |

Морфотип 1 |

Морфотип 2 |

Морфотип 3 |

|

Радиолярии |

Внешние шипы (иглы): стрелка на рис. 2, А, Б |

Внутренняя капсула и спикулы: стрелки на рис. 3, А, Б |

Зубчатость стенок: стрелки на рис. 4, А—З |

|

Фораминиферы (?) |

Тонкая стенка, короткие внешние шипы: пример на рис. 2, Г |

Неправильная форма, отсутствие внутренней капсулы и внешних шипов: пример на рис. 3, В, Г |

— |

|

Акритархи |

Форма: пример на рис. 2, В |

— |

— |

|

Вольвоксовые водоросли |

— |

Строение стенки: пример на рис. 3, Д |

Ячеистая стенка: пример на рис. 4, Ж |

|

Харовые водоросли |

— |

По форме и строению стенки: пример на рис. 3, Е |

— |

Наилучшие результаты для таксономической интерпретации каль-цисфер получены при электронномикроскопическом изучении фос-силий. Эти исследования показывают ультраструктуру различных групп остатков кальцисферовых организмов (радиолярии — рис. 2, Е; губки — рис. 2, Д; вольвоксовые водоросли — рис. 4, Е). Обобщая обработанный материал, можно сделать вывод, что в количественном отношении большая часть кальцисфер несет в себе признаки кальцитизиро-ванных скелетов радиолярий.

На данном этапе исследований позднедевонских кальцисфер показаны основные элементы строения кальцисфер, свойственные той или иной группе организмов, и установлены три характерных морфотипа, которые: 1) помогают диагностировать разные типы кальцисфер в шлифах, 2) служат основой генетической классификации проблематичных остатков фоссилий, 3) способствовуют выявлению своеобразия планктонных сообществ в области развития рифогенных фаций, что имеет большое значение для восстановления палеоэкологических условий формирования бассейна осадконакопления.

Авторы выражают искреннюю признательность научному руководителю д. г. -м. н. А. И. Антошкиной за помощь в написании данной работы и рецензенту д. г. -м. н. М. С. Афанасьевой за ценные замечания и советы.

Работа выполнена при поддержке программы РФФИ № 12-05-31402/12 мол_а и Президиума РАН 28/2, № 12-П-5-1006.

Список литературы Проблема генетической интерпретации Calcisphaera inсertae sedis (на примере верхнедевонских отложений Тимано-Печорского региона)

- Афанасьева М. С. Атлас радиолярий палеозоя Русс кой платформы. М: Научн. мир, 2000. 480 с.

- Афанасьева М. С., Амон Э. О. Радиолярии. Москва: ПИН РАН, 2006. 320 с.

- Афанасьева М. С., Амон Э. О. Биостратиграфия и палеобиогеография радиолярий девона России. Москва: ПИН РАН, 2012. 280 c.

- Быкова Е. В., Поленова Е. Н. Фораминиферы, радиолярии и остракоды девона Волго-Уральской области//Тр. ВНИГРИ. Нов. сер. Вып. 87. Л.: Гостоптехиздат, 1955. 320 с.

- Вишневская В. С., Седаева К. М. Ревизия некоторых таксонов фораминифер отряда Parathuramminida и вопросы эволюции фораминифер и радиолярий//Палеонтологический журнал. 2002. № 6. С. 15-24.