Проблема глобальной дефляции

Автор: Гонюшев С.Ю., Морелв Д.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 2-1 (15), 2015 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассмотрена проблема дефляционной тенденции в экономиках развитых стран. Причиной дефляции называется дисбаланс спроса и предложения, который вызван кредитной накачкой экономики США в 1980-х года. Рассматриваются нестандартные методы монетарного регулирования для противодействия дефляции. Даётся характеристика эффективности стимулирующих мер стран членов G20.

Дефляция, рейганомика, фрс, количественное смягчение, валютные войны, гиперинфляция

Короткий адрес: https://sciup.org/140111792

IDR: 140111792

Текст научной статьи Проблема глобальной дефляции

Одним из последствий кризиса 2008 года стало снижение уровня совокупного спроса и совокупного уровня цен на активы. С этого времени мировая экономика движется по дефляционному пути.

Дефляция представляет собой падение уровня инфляции ниже положительного значения, иными словами рост покупательной способности денег. Опасность, которую представляет дефляционные процессы можно описать следующим образом: падение спроса приводит к снижению уровня цен, для минимизации своих издержек предприятия вынуждены сокращать работников, что приводит к дальнейшему снижению цен. Так выглядит классическая дефляционная спираль. [1]

В сентябре 2008 года мировая экономика вступила в дефляционный путь развития, который ФРС купирует посредством проинфляционной накачки экономики долларами по рецепту М. Фридмана. [2]

Дефляционный путь в США начался с так называемой «рейганомикой» в 80-х годах, когда экономический рост был обеспечен за счет кредитной накачки частного спроса. Тогда впервые было разрешено рефинансировать частный долг, что требует постоянное снижение процентных ставок. Так в начале в 1981 году ставки были 20%, в 1988 году 7%, после 2008 года 0.25%. При этом норма сбережений домохозяйств снизилась с 12% до 7%, в наши дни -5%. Задолженность выросла с 60-65% до сегодняшних 130%. За счет этого экономика США стала, как мы сейчас её называем, экономикой потребления. [4]

Проблема в том, что этот дисбаланс стремится к равновесному состоянию, иными словами спрос будет снижаться до тех пор, пока он не сравняется с доходами. Если до 2008 года существовал механизм за счет, которого можно было бы стимулировать спрос, то после снижения ставок до 0.25% этот ресурс был исчерпан. Тогда выход был найден в количественном смягчении (QE), то есть скупка Федом бумаг казначейства США на открытом рынке, фактически это означает монетизацию долга. В результате денежный агрегат М0 вырос с 2008 по 2014 год в 4,7 раз. Это не могло не вызвать сильную инфляцию. Однако эта инфляция затронула только фондовые активы, рост цен на сырьевые товары вызвал дальнейшее снижения спроса у конечных покупателей. Таким образом, дефляционное давление только возросло.

Роста цен на потребительские товары не произошло, так как возросшая денежная масса осталась внутри банковской системы. Конечному же потребителю деньги, если и достаются, то они быстро возвращаются в систему через производителей.

И так, с одной стороны мы имеем дефляцию на потребительские товары, а с другой стороны гиперинфляцию на финансовые активы. При этом гиперинфляция может охватить потребительские товары если ситуация с ценами на сырьевые ресурсы выйдет из-под контроля.

Поскольку никакие стимулирующие меры для оживления внутреннего спроса бессильны, товаропроизводителям приходится выходить на внешние рынки. Для этого у центральных банков развитых стран не остается другого пути, как ослаблять (девальвировать) свои национальные и наднациональные валюты. В валютные войны против доллара вступили центральные банки Европы и Азии. Япония понизила до нуля ставки в 2010 году, вначале 2015 года ЕЦБ опустил ключевую ставку до 0.05%, по депозитам ввёл отрицательные ставки -0.2%. В ответ другие европейские страны не входящие в еврозону были более радикальны, так Швейцария и Дания и понизили ставки до -0.75%, Швеция до -0.25%.[3]

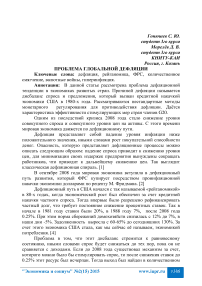

|

страна |

Уровень инфляции, % |

страна |

Уровень инфляции, % |

||

|

Австралия |

1,3 |

EM |

Мексика |

3,6 |

|

|

EM |

Аргентина |

15,8 |

Россия |

16,4 |

|

|

EM |

Бразилия |

8,17 |

Саудовская Аравия |

2 |

|

|

G7 |

Великобритания |

-0,1 |

G7 |

США |

-0,2 |

|

G7 |

Германия |

0,7 |

EM |

Турция |

7,91 |

|

EM |

Индия |

4,87 |

G7 |

Франция |

0,1 |

|

EM |

Индонезия |

7,15 |

Южная Корея |

0,5 |

|

|

G7 |

Италия |

0,2 |

EM |

ЮАР |

4,5 |

|

G7 |

Канада |

0,8 |

G7 |

Япония |

0,6 |

|

EM |

Китай |

1,5 |

Европейский союз |

0 |

Борьбу с дефляционными процессами в США мы описали, теперь перейдем к другим крупным экономикам стран G20 и G7.

Среди стран G7 наибольших успехов в борьбе с дефляцией достигла Япония. Абэномика, проводимая премьер-министром Японии Синдзо Абэ начиная с 2012 года, ставила цель дать импульс национальной экономике и противодействовать дефляции, увенчалась успехом в начале 2014 года. Уровень инфляции тогда достиг 2.4%. Причиной этому стало повышение налога с продаж в апреле с 5% до 8 %. В результате расходы японских домохозяйств не поднимались в положительную динамику с марта. Полученная инфляция привела к потере сбережений и сокращению реальных доходов населения. Это нанесло удар экономике, поскольку спад продаж приходится на японских производителей, в виду того что рынок Японии самый протекционистский в мире.

Нестандартная монетарная политика в странах еврозоны привела к замедлениям дефляционных процессов. Так в Германии уровень инфляции вырос с -0.4% до 0.7%, во Франции с -0.4% до 0.1%, в Италии с -0.6% до 0.2%, в целом по еврозоне с -0.6% до 0.2%. [3]

В целом среди стран G7 ни у одной страны нет инфляции выше 1%. Это говорит о сильных дефляционных тенденциях и структурном кризисе всей экономической модели.

Страны развивающихся рынков (Emerging markets) сейчас напротив борются с высокой инфляцией. Причиной, которой, за исключением Китая, для всех EM можно выделить отток инвестиционного капитала в развитые рынки, и как следствие падение национальных денежных единиц.

Центральные банки находятся под серьёзным давлением: либо рецессия и дефляция, либо экономический рост и гиперинфляция.

Список литературы Проблема глобальной дефляции

- Макроэкономика-2. Шагас Н.Л, Туманова Е.А. М.: изд-во МГУ, 2006

- Фридман М., Шварц А. Монетарная история Соединенных Штатов 1867-1960 гг. -К.: «Ваклер», 2007.

- https://www.ecb.europa.eu/

- http://www.federalreserve.gov/