Проблема инновационного развития: социологический анализ

Автор: Вельмисова Д.В.

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социология человекоориентированного управления

Статья в выпуске: 2, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема реализации целей и задач инновационного развития экономики как национального приоритета, проводится анализ показателей инновационной деятельности организаций и предприятий за последние 10 лет. Особое внимание уделено проблеме квалификационного дисбаланса, представляющей собой существенный ограничитель достижения поставленных целей в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Проведен сравнительный анализ компетентностных моделей инновационной экономики, позволяющих преодолеть квалификационный дисбаланс и выявлены противоречия, препятствующие формированию инновационных компетенций в системе высшего образования как составляющей национальной инновационной инфраструктуры.

Инновационное развитие, инновационный потенциал, инновационные компетенции, квалификационный дисбаланс, инновационная инфраструктура

Короткий адрес: https://sciup.org/142238830

IDR: 142238830 | УДК: 316.334.22 | DOI: 10.24412/1994-3776-2023-2-39-46

Текст научной статьи Проблема инновационного развития: социологический анализ

Промышленно-технологические трансформации, происходящие в течение последних 30 лет по-новому определяют роль человека, формируют новые требования к знаниям, навыкам, компетенциям. Быстрое устаревание технологий, определяющая роль инноваций в международной конкуренции приводят к тому, что инновационное развитие становится приоритетной целью в системе стратегических целей на национальном и региональном уровнях. В качестве ключевых целей в Концепции технологического развития РФ до 2030 года [1] обозначены: 1) обеспечение национального контроля над воспроизводством критических и сквозных технологий; 2) переход к инновационно ориентированному экономическому росту; 3) усиление роли технологий как фактора развития экономики и социальной сферы, технологическое обеспечение устойчивого функционирования и развития производственных систем. В перечень индикаторов их достижения, зафиксированных в нормативных документах, входят такие показатели как:

Вельмисова Дарья Владимировна - кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и управления персоналом. Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

-

D. Velmisova - PhD in Social Sciences, associate professor at the Department of Sociology and Human Resource Management, Saint-Petersburg State University of Economics.

-

- темп роста внутренних затрат на исследования и разработки (146,3% в 2030 году по отношению к затратам в 2022 году);

-

- удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (5,2% в 2022 г., 8% - в 2030 г.; для сравнения: Германия – 14%, Италия – 13,5%, Португалия – 14,%, Франция – 6,2%);

-

- уровень инновационной активности организаций (11,9% в 2022 г.; 27% - прогноз на 2030 г.);

-

- темп роста объема инновационных товаров, работ, услуг (186,3% рост в 2030 году по отношению к объему в 2022 г.);

-

- темп роста объема инновационных товаров, работ, услуг малых технологических компаний (228,3% рост в 2030 году по отношению к объему в 2022 г.);

-

- число малых технологических компаний (8,9 тыс. единиц в 2022 г., 20 тыс. единиц прогноз на 2030 г.);

-

- число патентных заявок на изобретения и полезные модели, поданных российскими заявителями в Российской Федерации и за рубежом по Договору о патентной кооперации (РСТ) (28,1 тыс. единиц в 2022 г., 66,9 тыс. единиц прогноз на 2030 г.) и др.[1]

Цели и задачи инновационного развития позволяют формировать инновационную политику «как сплав научно-технической и промышленной политики. … В ней принимается за аксиому то, что знания во всех формах играют решающую роль в экономическом прогрессе, а инновации являются комплексным и системным явлением» [10]. Вместе с тем, инновационное развитие может как стимулироваться, так и сдерживаться под воздействием факторов внешней среды и внутренних характеристик социально-экономической системы Часть этих факторов является составляющими «инновационной инфраструктуры», т.е целенаправленно конструируемых условий инновационного развития. В Концепции технологического развития РФ до 2030 года зафиксировано, что в РФ «будут созданы условия для высокоинтенсивной инновационной активности корпораций и предпринимателей » [1], включая кадровую, научную и другие составляющие.

И нновационная инфраструктура может быть представлена в виде нескольких блоков на базе функционального деления: 1) производственно-технологический (технопарки, центры коллективного пользования, инжиниринговые центры и др.) 2)информационно-консалтинговый ( базы данных и знаний, центры трансфера технологий, бизнес-инкубаторы и др.); 3) кадровый ( образовательные учреждения по подготовке и переподготовке кадров в сфере инноваций, научно-образовательные центры, центры практического обучения, учебные лаборатории); 4) финансовый ( бюджетные и внебюджетные фонды технологического развития, венчурные фонды и др.); 5) с бытовой ( продвижение инновационной продукции на рынок: посреднические фирмы, Интернет, выставки и др.) [11] Подобный подход, отражая сущность национальной инновационной системы, является в некоторой степени ограничительным, т.к. фактически, инновационная инфраструктура помимо специализированных организаций и предприятий, входящих в национальную инновационную систему, формируется посредством: организаций и предприятий различной направленности и разнообразных организационно-правовых форм, прямо и косвенно способствующих развитию инновационной деятельности на локальном, региональном и национальном уровне; совокупности институциональных факторов.

В широком смысле инновационная инфраструктура может рассматриваться в контексте отраслей социально-экономической воспроизводственной системы:

-

- сферу воспроизводства материальных благ;

-

- сферу воспроизводства человека;

-

- сферу воспроизводства отношений [6].

-

4. Управленческие компетенции в области поиска новых путей повышения доходности с учетом рисков цифровой трансформации: кибербезопасности; дублирования и синхронизации больших данных, собранных разными компаниями; сокращения издержек и снижения нагрузки Data- центров на экологию; интероперабельности; проблемы унаследованных систем и др.

-

5. Компетенции по организации командной работы и достижению синергетического эффекта за счет использования возможностей разнообразия и коллективного разума

-

6. Компетенции управления киберфизиче-скими системами.

-

3. Энергичость: стрессо-устойчивость; инновационность; ориентация на результат; адаптивность/гибкость; саморазвитие.

-

4. Общие знания: цифровая грамотность, финансовая грамотность, правовая грамотность, межкультурное общение.

-

5. Ценности: честность и этичность; служение Родине; семейные ценности.

-

6. Технологическая грамотность

-

7. Надежность и внимание к деталям

-

8. Эмпатия

-

9. Лидерство и социальное влияние

-

10. Контроль качества

-

1. Системное и критическое мышление.

-

2. Разработка и реализация проектов.

-

3. Командная работа и лидерство.

-

4. Коммуникация.

-

5. Межкультурное взаимодействие.

-

6. Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение).

-

7. Безопасность жизнедеятельности

-

8. Экономическая культура, в т.ч. финансовая

-

9. Гражданская позиция

Кроме этого, для всех категорий сотрудников ключевыми компетенциями цифровой экономики станут: аналитические навыки и работа с большими данными; гибкое мышление; креативность; мультизадачность; основы программирования; трансдисциплинарность; базовые решения в области защиты данных, обеспечения надежности и безопасности информационных систем, навыки достижения достаточного уровня цифрой грамотности.

стратегическое мышление; следование правилам и процедурам; планирование и организация.

Модель компетенций ФГОС 3++

Группы универсальных компетенций (бакалавриат и специалитет):

Социально-экономическая воспроизводственная система включает в себя как социальную инфраструктуру (сферы образования, науки, здравоохранения, занятости, социального обеспечения и др.), так и экономическую структуру отраслей народного хозяйства. Нельзя не согласиться с тем, что инновационная деятельность предприятий и организаций зависит от качества человеческого капитала, системы социальных связей, структуры рынка труда, структуры управления знаниями, системы нормативно-правого регулирования. Исходя из этого, инновационная деятельность может сдерживаться многими факторами, существующими как в рамках национальной инновационной инфраструктуры, так и за ее пределами. Одним из центральных в системе ограничителей является человеческий капитал организаций, предприятий, территорий, а следовательно, требуется обращение внимания на систему воспроизводства человека, его физических, социальных, профессионально-квалификационных, ценностных характеристик.

Непрерывное технологическое развитие становится предпосылкой быстрого устаревания знаний, период актуальности которых в некоторых случаях сокращается до нескольких месяцев. В подобных условиях, личная эффективность человека и эффективность деятельности предприятий и организаций предопределяются способностью адаптироваться в мотивационном, когнитивном, поведенческом аспектах. Результаты исследований доказывают, что индивиды, социальные группы и общности обладают разным уровнем адаптивности, возможностью преобразовывать внутренние характеристики в соответствии с изменениями внешних условий жизнедеятельности. Следствием этого становится проблема квалификационного дисбаланса, который может рассматриваться как социально-экономический риск на уровне индивида, микросоциальной среды (организаций и предприятий), мезосоциальной среды (регионы) и макросоциальной среды (государственный и надгосударственный уровни). Квалификационный дисбаланс представляет собой существенный риск и в контексте достижения целей инновационного развития. Достижение обозначенных целей инновационного развития не представляется возможным в условиях несоответствия профессионально-квалификационной, социальной структуры населения. Воспроизводство человека с учетом инновационной составляющей предполагает изменения поведенческих и социокультурных ориентиров, направленности профессиональных знаний, уровня вовлеченности работников в процесс реализации задач инновационного развития [5].

Исследователями предпринимаются попытки решения данной задачи на основе определения проблемной ситуации, исходя из анализа компетентностных моделей инновационной экономики. В Таблице 1 приведен сравнительный анализ компетентностных моделей.

Таблица 1 - Сравнительный анализ компетентностных моделей цифровой экономики1

|

Модель Л.В.Лапидус [2] |

Модель АНО Россия- страна возможностей [9] |

Модель Всемирного экономического форума, The Future of Jobs 2023 [12] |

|

|

(Топ 10-компетенций)

кость

|

1 Составлено автором

Можно обратить внимание на сходство представленных моделей авторства Л.В Лапидус, АНО РСВ, Всемирного экономического форума, в частности, такие компетенции как лидерство, эмпатия, социальное влияние, цифровая грамотность, партнерство. Значимо, что все представленные модели включают адаптивность и стремление обучаться новому, саморазвитие, креативность, инновационность. Это можно объяснить тем, что в условиях непрерывных трансформаций, конкурентоспособность предприятий и организаций определяется не только уровнем квалификации по конкретной специальности, но и способностью адаптироваться к новым условиям, учиться и переучиваться, открытостью новому. Фактически, эти психологические и когнитивные способности отражают инновационный потенциал работников, их деятельностную активность по отношению к освоению нового профессионального опыта. Интеллектуальная активность (креативность), ценностно-мотивационная (созидательность) и деятельностная (инновационность), как правило, включаются исследователями в структуру инновационного потенциала личности А инновационная компетенция - «способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области» [3], отражает возможность человека в практической деятельности реализовывать свой инновационный потенциал.

Для уточнения смысловых предпосылок формирования данных компетенций автором был проведен факторный анализ инструментальных ценностно-мотивационных смыслов, который выявил, что инновационность в поведении имеет корреляции с такими смысловыми ориентирами как:

-

- инновативность (ориентация на усовершенствования, открытость инновациям в решении производственных задач);

-

- предприимчивость (деловая активность, установка на инициирование и осуществление дела, приносящего успех);

-

- лидерство (установка на лидирующую роль в команде);

-

- инициативность (энергичность, готовность с энтузиазмом выполнять свои задачи);

-

- обучаемость (установка на постоянное обучение, интерес к новым знаниям);

-

- командоориентированность (установка на работу в команде, сотрудничество);

-

- позитивный взгляд на жизнь (оптимизм, чувство юмора);

-

- толерантность к ситуации неопределенности (способность конструктивно действовать в ситуации перемен).

В компетентностной модели ФГОС 3++ (Табл.1) отсутствуют составляющие, связанные с инновационными компетенциями (ориентация в деятельности на усовершенствования, открытость инновациям в решении производственных задач) в числе универсальных компетенций, обязательных для всех направлений подготовки в системе высшего образования.

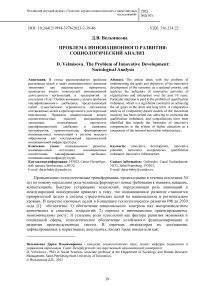

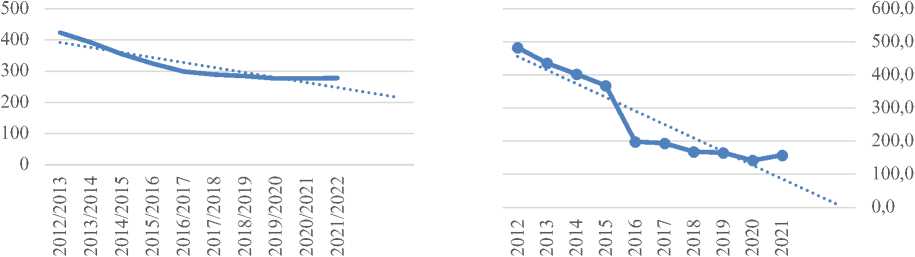

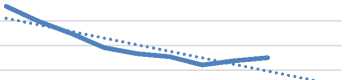

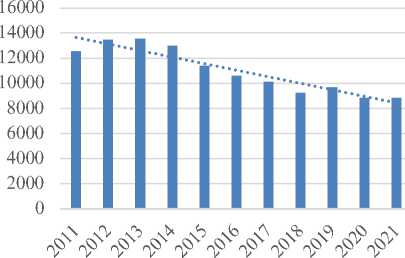

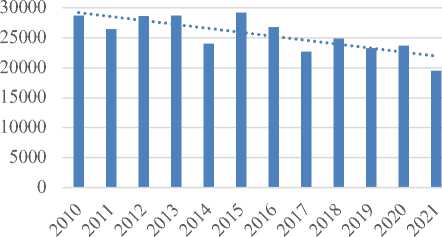

Проведенный нами анализ ряда показателей институциональной среды, входящей в инновационную инфраструктуру и предназначенной для решения задачи формирования инновационной активности на уровне организаций и предприятий, позволил зафиксировать ряд негативных тенденций с линией тренда на ухудшение ситуации в области образования, науки и инноваций: снижение численности обучающихся в ВУЗах, снижение количества выпускников по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, снижение количества аспирантов и докторантов, снижение численности исследователей с учеными степенями, снижение численности персонала, занятого исследованиями и разработками (рис. 1 – 8).

Рисунок 1. Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, человек на на 10 000 человек населения

Рисунок 2. Выпуск квалифицированных рабочих и служащих (тысяч человек)

Рисунок 3. Численность аспирантов (на конец года, человек)

Рисунок 4. Численность докторантов (на конец года, человек

А * Л Л rR><Х

Рисунок 5. Численность исследователей с учеными степенями (человек, всего)

Рисунок 6. Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками (человек)

Анализ инновационной активности предприятий и организаций по показателю количества поданных патентных заявок на полезные модели и изобретения доказывает тренд снижения активности инновационной деятельности (рис. 7,8).

Рисунок 7. Подано патентных заявок на полезные модели (единиц)

Рисунок 8. Подано патентных заявок на изобретения (единиц)

По данным исследований на предприятиях:

-

- не созданы условия для роста профессиональных компетенций работников – 68,0 %;

-

- отсутствуют центры инновационного развития, создающие условия применения новых знаний, навыков и опыта работы – 34,0 %;

-

- проведение экспериментов в преобразованиях технико-технологической структуры производства, применение экономических методов совершенствования производственной деятельности ограничивается временным параметром осуществления основной плановой деятельности предприятия – 72,0 % и т.д. [4]

Сформированная в РФ инновационная инфраструктура, несмотря на возрастающие финансовые инвестиции государства в инновационное развитие на протяжении последнего десятилетия не обеспечивает положительную динамику показателей:

-

- прирост по затратам на инвестиционную деятельность организаций в РФ составляет с 2011 по 2023 г. в среднем 18% в год, за аналогичный период затраты на фундаментальные исследования возрастают в среднем на 7% в год по РФ, на прикладные исследования – на 8% в год, на разработки – в среднем на 9% в год;

-

- уровень инновационной активности предприятий в РФ, начиная с 2011 г. возрастает в среднем на 0,2% в год: 10,3% в 2011 году, 11,9% в 2021 г.;

-

- удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации , начиная с 2017 г. в РФ в среднем увеличивается на 0,5% в год [8].

Вероятно, выявленные тенденции связаны с возрастающей проблемой квалификационного дисбаланса, т.е. несоответствия качества формируемого человеческого капитала целям и задачам инновационного развития. Причем предпосылки возникновения подобного противоречия, предположительно, возникают в мотивационной и ценностносмысловой сфере. Не случайно отмечается, что внимание со стороны менеджмента предприятий к реализации профессиональных компетенций работников в практической работе стало бы основанием для:

-

- роста профессиональной и общественной активности – 22,0 %;

-

- внедрения новых управленческих решений – 28,0 %;

-

- роста профессионального самосознания – 18,0 %;

-

- развития творческого потенциала – 51,0 % и т.п. [4]

Более того, выявленные тренды позволяют сделать вывод о снижении воспринимаемой значимости высшего образования и научно-исследовательской подготовки. Так, в проведенном нами исследовании ценностно-мотивационных смыслов молодежи было установлено, что в модели профессионального успеха студенческой молодежи «хорошее образование (знания, навыки, компетенции)» занимает 3 место по значимости [7], а структура инструментальных смыслов деятельности лишь частично соответствует модели компетенций, необходимых современному специалисту. У молодежи не зафиксировано смысловых предпосылок для формирования инновационных компетенций (такие ценностномотивационные смыслы как инновативность, предприимчивость, адаптивность, лидерство -по воспринимаемой значимости оцениваются наиболее низкими рангами).

Таким образом, в направлении формирования инновационных компетенций работников предприятий и организаций существует системное противоречие, следствием которого становится несбалансированность процесса инновационного развития с значительным акцентированием внимания на производственно-технологических составляющих инноваций в ущерб человекоориентированности. Сложившаяся ситуация отражает уровень нереализованности инновационного потенциала личности работников предприятий и организаций, в т.ч. интеллектуальной активности, ценностно-мотивационной и деятельностной.

Список литературы Проблема инновационного развития: социологический анализ

- Концепция технологического развития на период до 2030 года, утв. Распоряжением Правительства РФ от 20 мая 2023 г. №1315-р. http://government.ru/docs/48570/

- Лапидус Л.В. Запрос бизнеса на новые компетенции цифровой экономики и института CDO для управления цифровой трансформацией// Цифровая экономика: тренды и перспективы трансформации бизнеса. Материалы V Межфакультетской научно-практической конференции молодых ученых: Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, экономический факультет; 12 декабря 2018 г.: доклады и выступления/ под ред. Л.В.Лапидус. - М.: Экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019. - С. 5 - 22

- Письмо Минобрнауки РФ от 13.05.2010 N 03-956 "О разработке вузами основных образовательных программ" (вместе с "Разъяснениями разработчикам основных образовательных программ для реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования")

- Потемкин В. К. Мотивирование роста профессиональных компетенций работников в структуре стратегии развития предприятий / В. К. Потемкин // Социология. - 2023. - № 1. - С. 193-204.

- Потемкин В.К. Социальные проблемы человекоориентированного управления предприятиями и организациями: сборник избранных научных статей / В.К.Потемкин. - СПб.: Изд-во «Инфо-Да», 2021. - 320 с.

- Потемкин В.К. Управление социальными резервами регионального развития. Санкт-Петербург : Институт проблем региональной экономики РАН, 2001. - 435 с.

- Потемкин В.К., Вельмисова Д.В. Ценностно-смысловые составляющие профессионализации студенческой молодежи // Ценностно-личностные и профессиональные ориентиры студентов нового поколения: материалы VII Международной научно-практической интернет-конференции /отв.ред. С.Э.Зябрева. - Горловка : ГОУ ВПО «ГИИЯ», 2022. С. 24-32.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021 г. https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204

- Россия-страна возможностей. Компетенции. Режим доступа: https://rsv.ru/other-skills/

- Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. Москва, 2018.

- Соколов Д.С., Томилина Н.С. Инновационная инфраструктура в современной России: понятие, содержание, особенности // Инновационная наука. 2016. №1-1 (13). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnaya-infrastruktura-v-sovremennoy-rossii-ponyatie-soderzhanie-osobennosti (дата обращения: 01.06.2023).

- The Future of Jobs Report 2023. World Economic Forum. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-iobs-report-2023/