Проблема научного определения понятия кооперация и классификации ее видов

Автор: Кондратьев В.Н.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 8 (51), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы кооперации и проблемы связанные с ее способностью функционировать относительно внешней среды. Классификация типов кооперации по коммуникативно-управленческим признакам и пространственно-временной структуре.

Кооперация, социокультурные, социоэкономические системы, коммуникативно-управленческие признаки

Короткий адрес: https://sciup.org/140239579

IDR: 140239579

Текст научной статьи Проблема научного определения понятия кооперация и классификации ее видов

В самом общем и простом смысле кооперировать означает объединить, интегрировать определенными связями, отношениями определенную совокупность или множество разнообразных элементов, их экземпляров в одно целое, способное устойчиво функционировать, выполнять определенные функции относительно внешней среды. Следовательно, если нечто кооперировано, т.е. объединено, интегрировано, как некая открытая, проточная система в среде, то оно имеет устойчивую структуру и регулярно воспроизводящуюся динамику организации функционирования, а в некоторых случаях может и эволюционировать в коэволюции с важной, значимой внешней средой системы.

В биологии и науках о социокультурных системах (социология, психология, культурология, экономикология и политология) термин кооперация обычно не используется в столь общем смысле. Например, особь в популяции или индивид – личность в социальной группе, организации, хотя и признаются интегрированными системами в среде, но не характеризуются как кооперации. Только более высокий уровень иерархической интеграции, объединения в целое множество особей внутри популяции, множества индивидов – личностей во внутренней среде социальной группы, организации обозначается, в некоторых случаях, по традиции словоупотребления, термином кооперация. В этом смысле можно говорить и о кооперации в муравейнике и о кооперации множества искусственных информационно-управляющих (например, робото-компьютерных) систем в среде их адекватного и результативного функционирования (например, завод – автоматического производства определенной продукции). Во всех обозначаемых данным термином случаях интегрируются, объединяются (совокупностью, множеством связей, отношений) именно отделенные в пространстве друг от друга, дискретные и относительно самостоятельные, способные к более или менее независимому функционированию в среде особи популяции, индивиды – личности социальных групп, организаций, робото – компьютерные технические устройства.

В науках о социокультурных - социоэкономических системах термин кооперация в большинстве случаев употребляется еще в более узком значении и смысле данного слова:

-

1. в экономических науках для обозначения систем разделения и кооперации труда или особого вида экономических организаций, кооперативов, или феномена общественного разделения труда и его рыночной или государственно-бюрократической интеграции между большими социоэкономическими группами занятыми в различных отраслях и реализующих различные функции в совокупном труде общества (в т.ч. и прежде всего умственного или физического, управленческого или исполнительского труда);

-

2. в социологии, социальной психологии для обозначения феномена любого вида совместной групповой деятельности (не обязательно - трудовой) или универсального социокультурного института (культурной универсалии, привычного, иногда традиционного ритуала) кооперации, иными словами содействия с отношениями сотрудничества.

В связи с этим можно дать следующее предварительное определение феномену кооперации в стадном, стайном поведении высших животных (аналоги коллективной загонной охоты наших далеких предков или современников из родоплеменных, примитивных социокультурных систем -в популяциях у различных видов хищников) или в совместной трудовой деятельности членов социальной группы, сотрудников организации - это такой особый вид интеграции, объединение особей популяции того или иного вида или индивидов – личностей социокультурных систем, который регулируется именно на основе информации, программ хранящихся в памяти культурных традиций, в социально приобретаемой и социально распределенной памяти популяции в целом или отдельных подмножеств ее особей, социокультурной системы в целом или отдельных социальных групп ее индивидов – личностей в т.ч. групп – персонала сотрудников ее социальных организаций.

Память кооперации - особый вид социокультурных норм социальных групп и организаций, простейшей формой существования социокультурных норм в социологии традиционно принято считать - общеизвестные и общепонятные, общепринятые и общепризнанные, регулярно воспроизводящиеся данной группой, в данной организации образцы поведения (действий и бездействий) и отношений (взаимодействий и взаимоотношений) членов группы, сотрудников организации в типичных проблемных социокультурных ситуациях. В связи с этим, память кооперации можно определить в простейшем случае, как образец кооперации, социокультурную норму совместной групповой деятельности, содействия с отношениями сотрудничества той или иной социальной группы, организации, которая имеет устойчивую структуру, регулярно воспроизводящуюся, в поведении и в отношении индивидов личностей, динамическую организацию функционирования в соответствующих типичных обстоятельствах.

Содержание образца кооперации в общем виде включает в себя:

-

1. - образцы видов технологий совокупности или множества индивидуальных действий, деятельностей;

-

- образцы видов содержания и ритуалов координированных обменных взаимодействий;

-

- типичные принятые в группе образцы видов института форм обмена и нравственно -моральных взаимоотношений, и как минимум, в идеальном случае - образец института соревновательного конфликта за лидирование, первенство в смысле состязания за максимум вклада и заслуг лидирующего индивида (подгруппы) в получении группой, организацией конечного ценного результата, как минимум соответствующего, ценным для всех участников, конечным целям данного вида кооперации.

-

2. Существует достаточно общепринятый и общепризнанный перечень пяти существенных признаков наличия феномена кооперации, содействия с отношениями сотрудничества являющийся обобщением общечеловеческого опыта участия во множестве разнообразных коопераций:

-

2.1. наличие общей групповой цели совместной групповой деятельности хорошо упорядоченной, организованной группы индивидов, которая им всем известна и понятна;

-

2.2. наличие индивидуальных действий и бездействий, деятельности и поведения каждого индивида группы;

-

2.3. наличие обменных взаимодействий, интеракций между индивидами группы (транспортировок, коммуникаций, делового общения), регулируемых соответствующими институтами, системами положений - ролей, которые занимают и исполняют те или иные участники;

-

2.4. наличие совместно используемых (для достижения, как целей индивидуальных действий, так и общей, групповой цели) ресурсов, как минимум:

-

-

а. потенциала реализации индивидуальной деятельности и участия в обменных взаимодействиях у всех или большинства индивидов – участников, в частности – трудового потенциала сотрудников организации;

-

б. общего, совместно используемого делового пространства, площадей в период делового времени, в период рабочего времени в отличии от периода не рабочего времени, в т.ч. свободного времени;

-

2.5. в случае успешной и результативной кооперации все или большинство ее участников действуют и взаимодействуют достаточно координировано и согласованно для воспроизводства и роста эффективности (уровня производительности) совместной групповой деятельности.

Очевидно, что признаки 2.1. и 2.5. характеризуют системные качества феномена кооперации, не сводимость его полного, системного описания к описаниям совокупности индивидуальных действий и обменных взаимодействий индивидов, системность признаков 2.1. и 2.5. становится более обоснованной и понятной, если учесть шестой существенный признак кооперации - наличие такого регулятора, как образец (память) кооперации, т.е. того, что она включает в себя социокультурную норму кооперации данной организованной группы, в частности, персонала данной организации.

Очевидно, что более полное и точное научное определение феномена кооперации возможно только на основе научного определения понятий:

-

- индивидуальная социокультурная деятельность (действие);

-

- индивидуальное поведение (поступок), обменные социокультурные взаимодействия, взаимоотношения;

-

- индивидуальные и групповые ценные цели, координация,

пропорциональность и ритмичность.

Из истории науки и теории научных классификаций известно, что одно и то же разнообразие явлений может быть типологизировано, классифицировано по различным основаниям, критериям классификации.

Феномен кооперации может быть разделен на классы, роды, виды и разновидности, например, по критерию чисто технологическому. На классы по доле, пропорции человеческого или технического фактора в технологиях коопераций:

-

1. безлюдные, полностью автоматизированные, компьютеризированные

-

2. человеко – машинные (механизированные и т.п.);

-

3. ручные инструментальные технологии;

-

4. технологии человеческого тела (по Клоду Леви – Стросу), без использования любых искусственных средств, орудий труда и даже внешних относительно организма индивида орудий естественного происхождения (созданных природой, а не человеком).

технологии;

Каждый из данных классов можно далее подразделить на роды, виды и разновидности по содержательной специфике материала, описываемой физико – химическим, биологическим языком морфологии предметов, средств (если они используются) и результатов, а также операционной активности органов человеческого тела (рецепторов и эффекторов) в контактных взаимодействиях с предметно - инструментально - результатной стороной, частью технологических операций.

Не менее важной является и классификация коопераций по коммуникативно - управленческим, т.е. информационным, программным, признакам:

-

1. самоуправляемые группы, без лидеров (лидирующих подгрупп), без освобожденных от участия в исполнительской деятельности с разделением труда только по горизонтали;

-

2. группы с разделением труда по вертикали, а не только по горизонтали кооперации, с освобожденными лидерами, руководителями.

С точки зрения распределения памяти о норме-образце кооперации, в т.ч. информации, программы, умений и знаний относительно кооперации в группе индивидов - участников можно выделить иные два класса:

-

1. гармоничная кооперация, где каждый из индивидов - участников умеет и знает как реализовать любой из различных видов индивидуальных действий, деятельностей и участвовать в любом виде обменных взаимодействий внутри данной кооперации, т.е. все участники взаимозаменяемы и могут периодически меняться положениями - ролями в системе положений - ролей данной кооперации;

-

2. дисгармоничная кооперация, где каждый индивид - участник незаменимый узкий специалист, как в плане реализации своего индивидуального действия, деятельности, например, по данной профессии или ее специальности, так и в плане участия в специфических видах обменных взаимодействий внутри данной кооперации.

Очевидно, что основная проблема цикла управления в кооперации (минимум - максимум координации, пропорциональности и ритмичности для минимума адекватности и результативности - максимума эффективности кооперации) существенно различны по необходимости. В случае дисгармоничной кооперации, например, некоторые образцы индивидуальных действий, деятельностей известны и понятны только отдельным участникам - специалистам (эффект специализации в кооперации) и неизвестны, непонятны всем другим участникам кооперации, эта дисгармония отсутствует в гармоничной кооперации.

Переход к двухмерной классификации в форме таблично - матричного ее изложения (две строки для двух альтернативных классов по типу процессов и систем управления и два столбца для двух альтернативных классов по типу распределения памяти о норме – образце кооперации) позволяет выделить четыре рода кооперации в четырех клетках таблицы. Двухмерная классификация четырех родов кооперации по коммуникативно – управленческим, в т.ч. информационным, программным, признакам.

Таблица №1.

|

2 класса по типу процессов и систем управления в кооперации |

2 класса по типу распределения памяти о норме – образце кооперации |

|

|

1.гармоничные, без эффекта специализации |

2. дисгармоничные, с эффектом специализации |

|

|

1.самоуправленческие, с разделением труда только по горизонтали |

1.1.самоуправленческие и гармоничные кооперации №1. |

1.2.самоуправленческие и дисгармоничные кооперации №2. |

|

2.с освобожденными лидерами, руководителями и с разделением труда по вертикали |

2.1. с разделением труда по вертикали гармоничные кооперации №3. |

2.2. с разделением труда по вертикали дисгармоничные кооперации №4. |

В аспекте объективно наблюдаемой и экспериментально воспроизводимой пространственно – временной структуры и процессуальной, динамической организации разнообразных коопераций (в деловом, рабочем пространстве времени, в хронотипе кооперации) можно выделить еще два альтернативных вида давно известных в экономических науках и менеджменте:

-

1. одновременная кооперация, с одновременно реализуемыми

-

2. последовательная кооперация, с индивидуальными действиями участников либо в разные последовательные моменты времени в одном и том же месте, либо в разных местах в последовательной цепи системы технологических операций кооперации.

индивидуальными действиями участников в разных местах делового пространства;

С учетом видов и разновидностей, ранее выделенных четырех классов технологий коопераций по их материалу, морфологии можно выделить еще две альтернативы:

-

1. однородная, гомогенная кооперация, с максимально тождественными, идентичными технологическими операциями

-

2. разнородная, гетерогенная кооперация, с максимально различными по качественным признакам технологическими операциями индивидуальных действий участников.

индивидуальных действий участников;

Двухмерная классическая классификация четырех видов коопераций по признаку пространственно – временной структуры и организации и по признаку качественного тождества – различия технологических операций индивидуальных действий участников.

Таблица №2.

|

2 класса коопераций по пространственно – временной структуре и организации |

2 класса коопераций по качественному тождеству – различию технологических операций участников |

|

|

1.однородные, гомогенные кооперации |

2.разнородные, гетерогенные кооперации |

|

|

1.одновременные |

1.1.одновременные и гомогенные кооперации №1. |

1.2.одновременные и гетерогенные кооперации №2. |

|

2.последовательные |

2.1.последовательные и гомогенные кооперации №3. |

2.2.последовательные и гетерогенные кооперации №4. |

Научное исследование разнообразия технологий элементарных коопераций, на микроуровне их иерархической структуры и организации, возможно также и с точки зрения того, какие виды ценных ресурсов кооперации совместно используются ее индивидами – участниками, для получения конечного результата, соответствующего общей, групповой цели элементарной кооперации (по типам совместности):

-

1. совместно используется только потенциал индивидуальных действий и обменных взаимодействий (например, трудовой потенциал трудовых

-

2. плюс к №1., совместно используется еще и предмет труда, т.е. то, что совместно подвергается участниками преобразованиям в технологических операциях;

-

3. плюс к №1. и №2., совместно используются еще и средства (например, орудия, инструменты, механизмы и иное оборудование) труда.

ресурсов группы) и деловое пространство, деловые площади, иногда и плюс хранящиеся, складированные запасы и средства труда;

Очевидно, что в данной типологии используется иной принцип классификации, чем ранее, подобный понятию включение (вложение) множеств в математике, в аналоге диаграмм Эйлера – Венна это может быть изображено убывающими по диаметру окружностями, где меньшая вложена в большую.

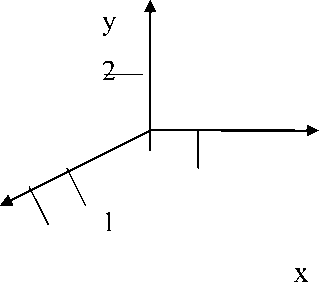

В итоге мы получаем многомерную типологию, классификацию (не в строго математическом смысле, но в соответствии с традициями логики и истории науки) видов элементарных коопераций (атомов кооперации) в трехмерном пространстве признаков:

-

1. два класса одновременных или последовательных кооперации по оси Х;

-

2. два класса гомогенных или гетерогенных коопераций по оси Y;

-

3. три вида по совместно используемым ресурсам в технологии кооперации по оси Z.

Визуально это можно представить как куб типов коопераций, причем всех логически возможных типов элементарных коопераций в чистом, идеальном виде (атомов кооперации), и только для случая, как минимум дискретных технологий коопераций. Их существует 12 без учета типов сложной (комплекс, смешанные случаи) кооперации и переходных, утконосо подобных (утконос - и птица, яйце кладущие и зверь, млеко питающиеся, и ни птица, и ни зверь) типов коопераций (2 х 2 х 3 = 12).

Рисунок № 1

1 1 2

z 2

«Куб типов элементарной кооперации (пространство признаков)»

Если же учесть еще и четыре типа по коммуникативно – управленческим (в т.ч.

информационным, программным) признакам, то логически возможных типов элементарной кооперации всего существует уже 48 (12 х 4 = 48).

Таким образом, можно упорядочить и систематизировать знания о разнообразии феноменов кооперации и при их научном исследовании или проектировании реализовать на научной основе постановку и решение проблем системного анализа и синтеза кооперации в организованных социальных группах, в реальных оргструктурах внутренней среды социальных организаций.

Качественное разнообразие феноменов кооперации столь велико, что научный подход к исследованию данного феномена, в отличии от все еще преобладающего философствования на тему кооперации вообще, требует каждый раз с максимальной точностью указывать на особый класс, род, вид и разновидность исследуемой кооперации, на иерархический структурный уровень и специфический аспект исследуемого феномена кооперации.

Укажем на один из возможных простейших и наглядных примеров для будущего научного системного анализа и синтеза феноменов кооперации. Допустим, что в некоторой организованной группе индивидов - личностей, как участников сложной системы содействия с отношениями сотрудничества, используется общеизвестный и общепонятный (в нашей социокультурной системе) ручной, инструментальный вид технологии деревообработки для получения ценного запаса топлива (в виде полениц дров), который включает в свой состав следующие виды последовательной цепи технологических операций:

№1-транспортировки парой участников тяжелых бревен от мест их хранения к козлам, с их установкой;

-

№ 2.- распиловки парой участников бревен на козлах двуручной пилой на поленья (заготовка, не завершенный продукт);

-

№ 3.- рубки парой участников поленьев на дрова топором (готовая продукция);

-

№ 4.- складирования парой участников дров в поленицы.

Очевидно, что класс процессов и систем управления может быть при численности малой группы, например от 3-х до 5 -7 индивидов любым из двух альтернативных классов. Естественно предположить, что по типу распределения памяти о норме - образце кооперации имеет место гармоничная кооперация с полной взаимозаменяемостью индивидов -участников. Очевидно, что данная кооперация является сложным комплексом из последовательности простых коопераций:

-

- совместного перемещения бревен;

-

- совместной распиловки бревна двуручной;

-

- совместной рубкой поленьев топорами;

-

- совместным складированием дров в поленницы;

Введем понятие базовой технологии кооперации, для обозначения множества элементарных видов технологий тех видов элементарных коопераций, из которых состоит данная сложная последовательная кооперация, с заданным на этом множестве элементарных технологий отношением порядка типа предшествования - следования. Тогда можно сформулировать закон относительной самостоятельности, независимости типа (варианта) сложной кооперации от типа, вида ее базовой технологии:

-

- при одном и том же типе базовой технологии может существовать несколько различных типов сложной кооперации в пределах спектра допустимых вариаций по количеству экземпляров типичных для данной базовой технологии операторов – средств и стандартных результатов операции, а также собственно операторов, с реализуемой ими операционной активностью, операциями.

Например, одну и ту же технологическую цепь вышеописанных элементарных кооперации могут реализовать, вполне адекватно и результативно, как два индивида - участника, реализующие переход -переключение от одного элементарного вида кооперации к другому в их последовательности во времени, так и четыре пары индивидов - участников (8 индивидов), реализующие попарно последовательные виды элементарной кооперации одновременно в деловом пространстве технологической цепи сложной кооперации.

Поскольку распределение вероятностей на множество количественно различных вариантов вида кооперации при одном и том же инвариантном виде их базовой технологии нам априори не известно, а возможно, что устойчивого распределения вероятностей и вообще в данном случае не существует, постольку можно с достаточной уверенностью предполагать, что данный закон соответствия спектра допустимых вариантов кооперации виду ее базовой технологии является статистическим, а не динамическим (детерменистким) законом, т.е. имеет место стохастическая закономерность.

Естественно, что будущая научная теория феноменов кооперации будет не полной без анализа разнообразия видов кооперации, с точки зрения их связей (закономерных и необходимых) с различными формами обмена, нравственно моральных взаимоотношений, видами власти (отношений властной зависимости и собственности), а также с противоположными кооперации разнообразными феноменами конфликта, противодействия, с отношениями противоборства, борьбы.

Список литературы Проблема научного определения понятия кооперация и классификации ее видов

- Абдукаримов, И. Т. Анализ хозяйственной деятельности потребительской кооперации. Учебник/И.Т. Абдукаримов. -М.: Экономика, 2016. -320 c.

- Авалиани, С. Земельный вопрос в России и кооперация/С. Авалиани. -М.: Книга по Требованию, 2013. -31 c.

- Автомобильная промышленность. Производство, реализация, потребительские споры. Правовой аспект. -М.: Альпина Паблишер, 2014. -152 c.

- Березин, Игорь Крупнейшие потребительские рынки России. Объем, динамика, перспективы. Доклад российскому бизнесу/Игорь Березин. -М.: Беловодье, 2014. -272 c.

- Вместе ради будущего. 170 лет потребительской Слепнев, И.К. Бухгалтерский отчет потребительского общества/И.К. Слепнев, В.В. Пастушкова. -М.: Экономика, 2015. -78c.

- Соболев, А. В. Кооперация. Экономические исследования в русском зарубежье/А.В. Соболев. -М.: Дашков и Ко, 2012. -364 c.

- Старых, А.Н. Внешняя торговля кооперации/А.Н. Старых. -М.: Центропресс, 2015. -168 c.

- Сухова, Л. Ф. Анализ финансового состояния и бизнес-план торговой организации потребительской кооперации: моногр./Л.Ф. Сухова, В.Н. Глаз, Н.А. Чернова. -М.: Финансы и статистика, 2015. -288 c.

- Торвей, Р. Индексы потребительских цен. Методологическое руководство. Международная организация труда. Пер. с англ/Р. Торвей. -М.: Финансы и статистика, 2016. -248 c.

- Шаповалова. История Потребительской Кооперации России/Шаповалова. -Москва: ИЛ, 2014. -100 c.

- Шатова, Горяинова Бухгалтерский Учет В Отраслях Потребительской Кооперации/Шатова; Горяинова. -Москва: СИНТЕГ, 2011. -86 c.

- Шишкина, Ю. А. Корреспонденция и делопроизводство в потребительской кооперации/Ю.А. Шишкина. -М.: Экономика, 2014. -104 c.за, 2016. -384 c.