Проблема происхождения северокавказской культуры в свете данных краниологии

Автор: Казарницкий А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 273, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждаются краниологические особенности носителей северокавказской культуры эпохи бронзы Восточной Европы. Используются сравнительные данные о человеческих популяциях ранней бронзы и предшествующих эпох Северной, Центральной и Восточной Европы, Восточного и Южного Кавказа (60 мужских краниологических серий общей численностью около 900 черепов). Межгрупповой анализ проведен с помощью расчета расстояний Махаланобиса с дальнейшим многомерным шкалированием для получения двухмерных графиков. Подтверждается отмечавшееся ранее сходство носителей северокавказской культуры (из северной части ее ареала) с представителями ямной культуры Северо-Западного Прикаспия и отрицается сходство с центральноевропейскими и закавказскими популяциями

Краниология, краниометрия, северокавказская культура, популяционная история, эпоха бронзы, археология, восточная европа

Короткий адрес: https://sciup.org/143182469

IDR: 143182469 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.273.308-322

Текст научной статьи Проблема происхождения северокавказской культуры в свете данных краниологии

В 1999 г. Калмыцкой археологической экспедицией ГИМ под руководством Н. И. Шишлиной на юге Калмыкии было обнаружено погребение северокавказской культуры, содержавшее мужской скелет хорошей сохранности (м-к Ман-джикины II, кург. 7, погр. 2). Череп отреставрирован и измерен А. А. Хохловым и хранится в фондах Волго-Уральского центра палеоантропологических исследований Самарского государственного социально-педагогического университета – данные о нем прежде не публиковались1. В 2013 г. в восточной части

Ростовской области – в окрестностях села Ремонтное – Степной археологической экспедицией ГИМ, также под руководством Н. И. Шишлиной, был найден еще один хорошо сохранившийся скелет представителя северокавказской культуры (м-к Темрта IV, кург. 1, погр. 6). Спустя еще девять лет, в 2022 г. той же ежегодной экспедицией в том же районе было раскопано парное северокавказское погребение с двумя мужскими скелетами (м-к Песчаный IV, кург. 13, погр. 3). Антропологические материалы были переданы на постоянное хранение в Музей антропологии и этнографии РАН (колл. № СФ-6), черепа отреставрированы и измерены по стандартной краниометрической программе.

На протяжении многих лет была известна лишь одна публикация, в которой упоминались измерения тринадцати мужских черепов носителей северокавказской культуры ( Шевченко , 1986) – состав этой коллекции в точности не устанавливается, но часть ее находится в Музее антропологии и этнографии (МАЭ) РАН (колл. № 6699) и происходит из памятников, исследованных в 1960-х гг. на юге Калмыкии экспедициями И. В. Синицына и У. Э. Эрдниева. В 2014 г. вышла вторая статья с измерениями черепов из погребений северокавказской культуры – одного женского (м-к Типки I, кург. 2, погр. 15) и одного неполного мужского (м-к Шарахалсун III, кург. 10, погр. 3) из раскопок ГУП «Наследие» в Ставропольском крае в 1998 г. ( Герасимова, Пежемский , 2014). Новые краниометрические данные с тех пор в печати не появлялись. При этом на сегодняшний день раскопано более 2300 погребений северокавказской культуры, которым посвящены многочисленные археологические публикации, дискутируются несколько вариантов ее периодизации и происхождения ( Гей, Клещенко , 2018. С. 113; Клещенко , 2020. С. 228).

К сожалению, сохранность человеческих скелетов в археологических памятниках эпохи бронзы Юга России, как правило, очень плоха. Имеет ли смысл в таком случае обращаться к столь малочисленному источнику? Соглашаясь с отрицательным ответом на этот вопрос, все же опишем морфологию северокавказских черепов и сравним эту выборку с краниологическими данными об окружающем синхронном и предшествующем населении.

Материал и методика

Использовались только мужские черепа. Определение пола, измерения и морфологическое описание проводились по общепринятой в России методике (Алексеев, Дебец, 1964). Для межгрупповых сопоставлений применялось вычисление квадратов расстояний Махаланобиса между выборками с поправкой на численность наблюдений в программе Canon (Козинцев, 2007). Для разных составов сравнительных материалов использовалось разное количество признаков в зависимости от доступных по публикациям: 9 признаков для 60 краниологических серий (продольный, поперечный, скуловой диаметры, наименьшая ширина лба, верхняя высота лица, ширина и высота носа и орбиты), 11 признаков для 45 серий (к перечисленным добавлены назомалярный и зигомаксиллярный углы) и 14 признаков для 35 серий (добавлены высотный диаметр, относительная высота переносья (симотический указатель) и угол выступания носа). В качестве сравнительных привлекались материалы общей численностью более 900 черепов, среднее/медианное значение количества измерений в выборке для мозгового отдела – 16/14, для лицевого – 12/11. Для визуализации результатов в виде двухмерных графиков применялось многомерное шкалирование матрицы расстояний Махаланобиса по алгоритму Гуттмана в программе Statistica.

Результаты и обсуждение

Ревизия северокавказских материалов, опубликованных А. В. Шевченко, выявила, что среди них, возможно, не все северокавказские и вряд ли все – мужские. Речь идет о проверке только «ранней северокавказской» группы, состав которой еще может быть восстановлен по тексту публикации ( Шевченко , 1986. С. 167), в то время как состав «поздней северокавказской» группы остается неизвестным. Каким образом исследователь разделял ранние и поздние северокавказские погребения в этом регионе, к сожалению, из публикации узнать также не представляется возможным. Череп из могильника Лола I (кург. 4, погр. 6) был опубликован позднее с раннекатакомбной культурной атрибуцией, а череп из м-ка Восточный Маныч, правый берег (1967 г., кург. 6, погр. 13) – с ям-ной, к тому же он имеет женские морфологические черты ( Казарницкий , 2012. С. 158, 160). Определение черепа из погр. 1, кург. 23 м-ка Лола I как мужского, данное А. В. Шевченко, также вызывает сомнения из-за наличия тонкого верхнего глазничного края, слабого надбровного и едва заметного затылочного рельефа, тонких скуловых отростков лобной кости, средних размеров сосцевидных отростков, округлой и нерельефной нижней челюсти (фонды МАЭ РАН, инв. № 6699-2). Культурная атрибуция погр. 2 из кург. 3 могильника Восточный Маныч I (1967 г.) может быть связана с ранним железным веком, по мнению, в том числе, одного из авторов раскопок ( Эрдниев , 1982. С. 8; Очир-Горяева , 2008. С. 79). В итоге лишь два черепа из ранней выборки А. В. Шевченко можно с уверенностью считать мужскими и относящимися к северокавказской культуре (Восточный Маныч I (1965 г., кург. 21, погр. 12) и Восточный Маныч III (1966 г., кург. 12, погр. 8).

Интерпретация морфологических особенностей северокавказских краниологических выборок, предложенная А. В. Шевченко, настолько противоречива, что пересказать ее непросто. Он признавал их сходство с сериями черепов ямной культуры Калмыкии и Астраханской области ( Шевченко , 1986. С. 165). Одновременно с этим находил в ранней северокавказской выборке три черепа с чертами носителей ямной культуры долины реки Молочной, а также средневолжской абашевской культуры и культуры шаровидных амфор одновременно (Там же. С. 165, 166). И дополнял этот и без того пестрый набор аналогий замечанием, что подобные черты больше свойственны населению Средиземноморья и Балкан, чем Северной или Центральной Европы. Три других черепа в той же выборке он посчитал похожими на череп из новосвободненского погребения в м-ке Эвдык в Калмыкии (Там же. С. 166). Между «ранней» и «поздней» северокавказской выборками очевидно сходство по краниометрическим показателям (Там же. С. 162, 163), в чем легко убедиться читателю, это признавал и сам автор измерений (Там же. С. 172), но отрицал наличие между ними преемственности (Там же. С. 173).

Индивидуально-типологический подход к описанию морфологии черепов позволял А. В. Шевченко находить «подтверждение» любой археологической гипотезе: и о преемственности между майкопско-новосвободненскими и северокавказскими древностями ( Марковин , 1960), и о влиянии на формирование памятников Северного Кавказа эпохи средней бронзы культуры шаровидных амфор Центральной Европы и куро-араксской культуры Южного Кавказа ( Николаева , 1980). Давно пора признать за такими выводами лишь историографическую ценность и не заниматься их бессмысленным пересказом. С другой стороны, ни один из них, кажется, не был формально опровергнут с помощью антропологических, а не археологических аргументов. В дальнейшем цитировался лишь один из выводов А. В. Шевченко – о сходстве между северокавказскими и прикаспийскими ямными сериями черепов ( Герасимова , 2011; Герасимова, Пежемский , 2014), который был дополнен предположением о наличии в этом регионе долговременной и относительно изолированной популяции, в облике представителей которой оформились специфические морфологические черты ( Хохлов , 2006).

После выхода в свет исследований А. В. Шевченко упоминаемые им археологические гипотезы В. И. Марковина и Н. А. Николаевой подверглись критике на основе археологических материалов, были разработаны новые версии происхождения северокавказской культуры – закавказская ( Трифонов , 1991) и северопричерноморская степная, предполагающая участие представителей квитянской (постмариупольской) культуры второй половины IV тыс. до н. э. ( Клещенко , 2020). Попробуем взглянуть на все эти версии сквозь призму краниологических материалов.

Воспользуемся индивидуальными измерениями семи мужских черепов из восточной части Ростовской области (Темрта IV и Песчаный IV), южной Калмыкии (Лола I, Вост. Маныч I и III, Манджикины II) и северной части Ставропольского края (Шарахалсун III). Эта выборка в среднем имеет очень длинный, широкий, высокий, мезокранный мозговой отдел с широким и слабо наклонным лбом; очень широкое, средневысокое, резко профилированное и ортогнат-ное лицо; среднеширокий, низкий, сильно выступающий нос с узким и высоким переносьем; широкие и низкие орбиты; глубокую клыковую ямку (табл. 1).

Таблица 1. Средние краниометрические данные мужских черепов (северокавказская культура)

|

Признак |

n |

X |

sd |

|

|

1 |

Продольный диаметр |

6 |

191,2 |

5,6 |

|

8 |

Поперечный диаметр |

7 |

149,4 |

5,2 |

|

17 |

Высотный диаметр |

7 |

137,8 |

6,0 |

|

20 |

Ушная высота |

6 |

118,1 |

3,8 |

|

5 |

Длина основания черепа |

5 |

108,8 |

2,9 |

|

9 |

Наименьшая ширина лба |

6 |

99,6 |

4,1 |

Окончание табл. 1

|

Признак |

n |

X |

sd |

|

|

11 |

Ширина основания черепа |

6 |

132,5 |

6,7 |

|

45. |

Скуловой диаметр |

7 |

144,0 |

4,5 |

|

40 |

Длина основания лица |

5 |

104,7 |

1,7 |

|

48 |

Верхняя высота лица |

4 |

70,1 |

4,6 |

|

43 |

Верхняя ширина лица |

6 |

110,5 |

3,7 |

|

46 |

Средняя ширина лица |

6 |

96,9 |

6,6 |

|

55 |

Высота носа |

6 |

50,0 |

2,9 |

|

54 |

Ширина носа |

6 |

26,4 |

0,6 |

|

51 |

Ширина орбиты |

6 |

44,0 |

1,7 |

|

52 |

Высота орбиты |

6 |

32,2 |

1,2 |

|

77 |

Назомалярный угол |

6 |

137,9 |

4,4 |

|

zm |

Зигомаксиллярный угол |

6 |

126,1 |

4,3 |

|

SC |

Симотическая ширина |

6 |

9,2 |

1,8 |

|

SS |

Симотическая высота |

6 |

4,9 |

1,2 |

|

FC |

Глубина клыковой ямки |

5 |

6,3 |

1,2 |

|

32 |

Угол профиля лба от назиона |

6 |

85,2 |

5,8 |

|

72 |

Общий лицевой угол |

6 |

87,3 |

3,4 |

|

75(1) |

Угол выступания носа |

6 |

36,0 |

3,9 |

|

8:1 |

Черепной указатель |

6 |

77,7 |

2,7 |

|

SS:SC |

Симотический указатель |

6 |

53,4 |

6,2 |

Более тщательный подход к формированию выборки не привел к заметным изменениям средних групповых значений краниометрических признаков, опубликованных А. В. Шевченко. Напомним, что из его более ранней северокавказской группы мы использовали только два черепа и дополнили пятью новыми. Состав поздней северокавказской группы А. В. Шевченко неизвестен, но ее краниометрическая характеристика аналогична публикуемой нами, поэтому обе были использованы для дальнейшего межгруппового анализа.

К сожалению, пока невозможно привлечь данные о черепах из нижнемихайловских и постмариупольских памятников Украины (Потєхіна, 1994). Каждая из опубликованных И. Д. Потехиной выборок (скорченных на боку, скорченных на спине (нижнемихайловских) и вытянутых на спине (постмариупольских) скелетов) сформирована из очень малого количества черепов плохой сохранности (настолько плохой, что автор дополнила их измерениями одного черепа с Северного Кавказа). О каждой из них известны фактически по три измерения основных диаметров мозгового отдела и ширины лба, об остальных признаках – по одному или по два измерения, о размерах переносья и угле выступания носа – вообще ничего. Во всех трех группах есть как долихокран-ные, так и мезокранные черепа с широким или очень широким лбом. При столь лаконичной характеристике нельзя оценить степень различий ни между ними, ни в сравнении с другими европейскими сериями. Поэтому население эпохи энеолита представлено в нашем анализе только пятью выборками: новоданиловской (5 черепов); среднестоговской (16 черепов), двумя хвалынскими (11 и 19 черепов) и группой из 6 черепов из энеолитических погребений в могильниках Съезжее и Лебяжинка в Волго-Уралье (Потехина, 1999; Хохлов, 2010; 2017; и др.).

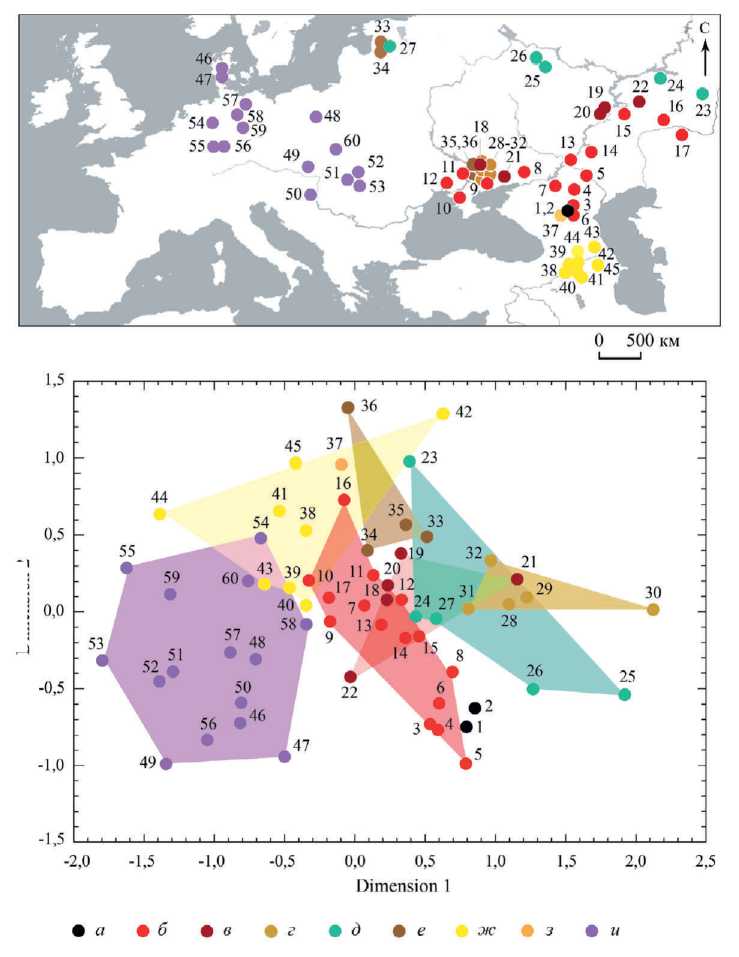

На первом этапе анализа использовалось наибольшее количество групп (60): две северокавказские выборки (рис. 1: а, 1, 2 ), пятнадцать территориальных групп ямной культуры (на рис. 1: б, 3 – 17 ), пять энеолитических выборок Восточной Европы (рис. 1: в, 18‒22 ), пять выборок из могильников мариупольской культуры (рис. 1: г, 28‒32 ), пять – из могильников лесного неолита (рис. 1: д, 23‒ 27 ), четыре выборки эпох мезолита и раннего неолита (рис. 1: е, 33‒36 ), восемь закавказских серий преимущественно эпохи бронзы (рис. 1: ж, 38‒45 ), одна степная майкопская выборка (рис. 1: з, 37 ) и пятнадцать групп из памятников неолита и энеолита Центральной и Северной Европы (рис. 1: и, 46‒60 ). Сравнение проводилось по девяти краниометрическим признакам, которые позволяют описать в целом морфологию черепа по размерам мозгового и лицевого отделов, грушевидного отверстия и глазниц.

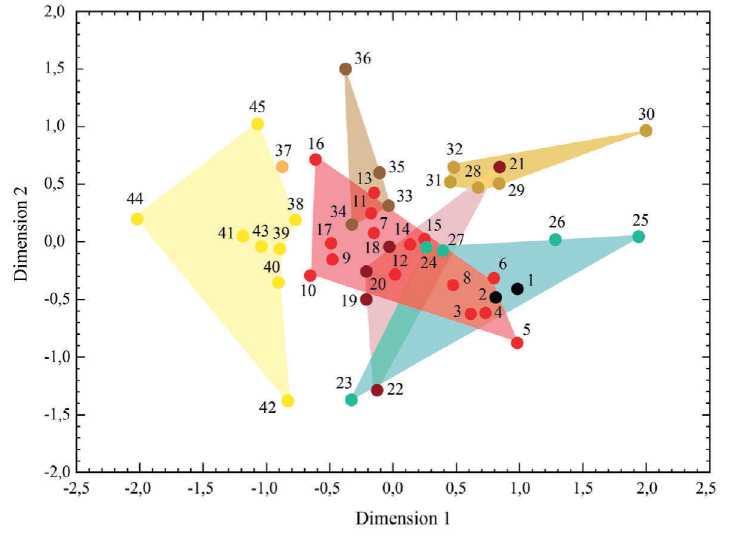

Главным результатом этого этапа является демонстрация специфической морфологии, объединяющей северо- и центральноевропейские краниологические серии (рис. 1: и ), среди которых и выборка культуры шаровидных амфор (рис. 1: 60 ), наибольшее сходство имеющая с черепами из неолитических памятников Германии. Все западные группы расположены в левом нижнем квадранте координатного пространства, так как отличаются от остальных меньшими поперечными размерами мозгового и лицевого отделов черепа, меньшей высотой носа и меньшими размерами глазниц (и по высоте, и особенно – по ширине). Северокавказские выборки расположены здесь исключительно в кругу серий, представляющих восточноевропейское население, прежде всего – среди прикаспийских групп ямной культуры (калмыцких, ставропольской, астраханской). Отличия западных групп настолько существенны, что на этом фоне почти не видна разница между популяциями разных эпох и территорий Восточной Европы и Кавказа. Поэтому на втором этапе анализа были исключены пятнадцать серий из Центральной и Северной Европы (рис. 1: и ), благодаря чему удалось расширить перечень краниометрических признаков с девяти до одиннадцати, дополнив его измерениями углов горизонтальной профилированности лица (рис. 2).

На этот раз ярче всего проявилось своеобразие материалов с территорий Армении, Грузии, Азербайджана и Дагестана (рис. 2: 38–45 ), занявших левую часть координатного пространства. При заметном морфологическом разнообразии выборки Восточного и Южного Кавказа отличаются от восточноевропейских меньшей шириной мозгового и лицевого отделов (но не столь сильно, как центральноевропейские) в сочетании с большей горизонтальной профилированностью лица. Все представленные здесь популяции Восточной Европы, как степной, так и лесной зон, меньше отличаются друг от друга, чем от населения Кавказа,

Dimension 2

поэтому плохо дифференцируются на графике. Среди восточноевропейских групп наибольшее сходство с закавказскими демонстрирует степная майкопская группа (рис. 2: 37 ), в то время как обе северокавказские выборки расположены в противоположной части графика, снова среди прикаспийских ямных.

Краниологическая выборка из могильника Беркабер (рис. 2: 42 ), опубликованная с куро-араксской культурной атрибуцией ( Алексеев, Мкртчян , 1989), отличается от остальных кавказских серий менее высоким и менее клиногнатным лицом и меньшими размерами грушевидного отверстия, но сохраняет типичную для населения Кавказа среднюю в общемировом масштабе ширину лица. Северокавказские выборки, напротив, даже среди сравнительно широколицых восточноевропейских групп выделяются одними из самых больших значений скулового диаметра и расположены на графике одинаково далеко как от майкопской, так и от куро-араксской выборок.

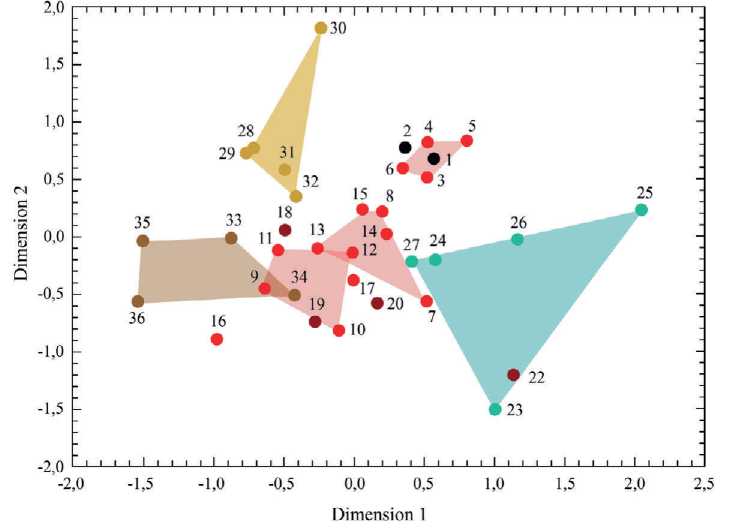

На третьем этапе были исключены все южные материалы (рис. 1: ж ), включая майкопскую выборку (рис. 1: з ), чтобы проследить различия между региональными и хронологическими группами населения Восточной Европы. Перечень признаков был дополнен данными о высоте черепа, относительной высоте переносья и угле выступания носа. В пространстве координат шкалированных

Рис. 1 (с. 314). Географическое расположение используемых материалов и результаты первого этапа межгруппового анализа

1 – северокавказская; 2 – поздняя северокавказская; 3 – ямная Восточного Маныча; 4 – ямная калмыцкая; 5 – ямная астраханская; 6 – ямная ставропольская; 7 – ямная нижнедонская левобережная; 8 – ямная нижнедонская правобережная; 9 – ямная нижнеднепровская восточная; 10 – ямная нижнеднепровская южная; 11 – ямная нижнеднепровская западная; 12 – ямная ингульская; 13 – ямная волго-донская; 14 – ямная нижневолжская левобережная; 15 – ямная Самарской Луки; 16 – ямная приуральская (тамар-уткульская) правобережная; 17 – ямная приуральская (тамар-уткульская) левобережная; 18 – среднестоговская; 19 – Хвалынск II; 20 – Хвалынск I; 21 – новоданиловская; 22 – энеолит Волго-Уралья: Съезжее, Ле-бяжинка; 23 – неолит Волго-Уралья: Лебяжинка, Царево-Алекс., Бурановская; 24 – неолит Волго-Уралья: Меллятамак; 25 – волго-окская ямочно-гребенчатая культура; 26 – волосов-ская; 27 – Звейниеки, средний и поздний неолит; 28 – Вильнянский; 29 – Вовниги; 30 – Васильевка II; 31 – Дереивка; 32 – Никольский; 33 – Звейниеки, ранний неолит; 34 – Звейниеки, мезолит; 35 – Васильевка III, мезолит; 36 – Васильевка I, мезолит; 37 – майкопская Ставрополья и Калмыкии; 38 – Шенгавит, Армения; 39 – Артик и Ором, Армения; 40 – Норадуз и Ца-макаберд, Армения; 41 – Лчашен, Армения; 42 – Беркабер, Армения; 43 – Гинчи, Дагестан; 44 – Самтавро, Грузия; 45 – Мингечевир (Мингечаур), Азербайджан; 46 – средний неолит Дании; 47 – поздний неолит Дании; 48 – культура лендьель, Польша; 49 – культура лендьель, Австрия и Словакия; 50 – культура лендьель, Венгрия; 51 – культура Тисаполгар, Венгрия; 52 – культура Бодрогкерештур, Словакия; 53 – культура Тиса, Румыния; 54 – каменные ящики, Германия и Нидерланды; 55 – каменные ящики, Гессен, Германия; 56 – каменные ящики, Альтендорф, Германия; 57 – неолит, Мекленбург, Германия; 58 – неолит, Осторф, Германия; 59 – неолит, культура Вальтерниенбург – Бернбург, Германия; 60 – культура шаровидных амфор (подробнее список источников см.: Казарницкий , 2014; 2021; 2022)

Условные обозначения : а – выборки северокавказской культуры; б – территориальные группы ямной культуры; в – энеолитические выбоки Восточной Европы; г – выборки из могильников мариупольской культуры; д – выборки из могильников лесного неолита; е – выборки эпох мезолита и раннего неолита; ж – выборки Восточного Кавказа и Закавказья (преимущественно эпоха бронзы); з – степная выборка майкопской культуры; и – выборки из памятников неолита и энеолита Центральной и Северной Европы

Рис. 2. Результаты второго этапа межгруппового анализа.

Усл. обозначения см. в подписи к рис. 1 и в тексте расстояний Махаланобиса (рис. 3) серии распределились не менее чем по четырем территориально-хронологическим объединениям.

Во-первых, это самые ранние серии мезолита и раннего неолита из могильников Васильевка I, III и Звейниеки (рис. 3: е, 33‒36 ) с длинными, высокими и узкими долихокранными черепами и широким клиногнатным лицом, расположенные в левой части графика.

Во-вторых, это серии из могильников мариупольской культуры из Поднепро-вья (рис. 3: г, 28‒32 ) с очень длинными, очень высокими, чаще мезокранными черепами средней или большой ширины, с широким лбом, с высоким и очень широким лицом, очень широкими орбитами и средней профилированностью лица на верхнем уровне.

Третий краниологический комплекс наблюдается в неолитических выборках лесной и лесостепной зоны (рис. 3: д, 23‒27 ), у которых менее длинные, мезокранные черепа, менее высокое лицо, средняя профилированность лица не только на верхнем, но порой и на среднем уровне, не столь выступающий нос и менее высокое переносье, чем в других группах.

Четвертое объединение состоит из серий ямной культуры, которые заняли в основном центральную часть графика (рис. 3: б, 3‒18 ) – это восточные европеоиды с широким, средневысоким и клиногнатным лицом, низкими и широкими орбитами, высоким переносьем и сильно выступающим мезоринным носом.

Рис. 3. Результаты третьего этапа межгруппового анализа.

Усл. обозначения см. в подписи к рис. 1 и в тексте

Морфологическое разнообразие их по другим признакам велико и во многом совпадает с географическим положением. Самые западные причерноморские выборки (рис. 3: 9–12 ) – очень длинные, средней ширины, долихокранные и несколько менее широколицые, чем остальные. Доно-волжские (рис. 3: 7, 8, 13–15 ) – менее длинные, средней ширины, как долихо-, так и мезокранные, с чуть более высоким носом. Прикаспийские (рис. 3: 3–6 ) – самые широкие, мезо- и брахикранные, с наиболее широким среди ямных серий лицом. Географическая последовательность нарушается приуральскими группами, из которых левобережная (рис. 3: 17 ) более схожа с доно-волжскими, а правобережная (рис. 3: 16 ) заняла обособленное положение.

Новоданиловская, среднестоговская, хвалынские и энеолитическая волго-уральская выборки на всех этапах анализа не показывают сходства между собой. Выборка из Съезжего и Лебяжинки (рис. 3: 22 ) повторяет облик предшествующего населения той же территории Волго-Уралья. Новоданиловская выборка на двух предыдущих этапах анализа (рис. 1 и 2: 21 ) демонстрировала наибольшее сходство с материалами из мариупольских памятников (в последнем анализе она исключена из-за отсутствия данных о вертикальном диаметре черепа). Среднестоговская и обе хвалынские (рис. 3: 18 – 20 ) более всего похожи на причерноморские ямные, а из более ранних – на мезолитические группы.

Наблюдаемое распределение серий можно объяснить следующим образом. Морфологически близкие друг другу мезолитические коллективы от Балтийского моря до Черного сменяются в эпоху неолита популяциями иного облика: в степной зоне появляются обладатели массивных и крупных черепов, в лесной – население с менее крупными размерами черепа и небольшой уплощенно-стью лица. Нам уже доводилось отмечать, что в западной и центральной частях ареала ямной культуры прослеживается по краниологическим материалам преемственность между популяциями от эпохи мезолита до эпохи ранней бронзы, но как будто исключающая из этого ряда представителей мариупольской культуры с их специфической морфологией черепа ( Казарницкий , 2014). Первые два этапа представленного здесь анализа позволяют все же увидеть участие мариупольских коллективов в формировании группы, не использовавшейся нами ранее по причине малой численности наблюдений – носителей новоданиловской культуры.

В целом же сериям эпохи энеолита не свойственно наличие общего комплекса признаков, который, напротив, удается выявить для серий предшествующих эпох как лесной, так и степной зон: в выборке из Съезжего и Лебяжинки видны черты лесных неолитических популяций, в новоданиловской – мариупольских, в среднестоговской и хвалынских – мезолитических. По всей видимости, это является причиной морфологического разнообразия региональных групп ямной культуры. Остается лишь в очередной раз выразить сожаление по поводу отсутствия репрезентативных данных о черепах из нижнемихайловских и постмариупольских (квитянских) памятников.

Краниологические выборки из погребений северокавказской культуры (рис. 1–3: а ) на всех этапах анализа демонстрируют наибольшее сходство с представителями ямной культуры Восточного Маныча, Калмыкии в целом, Астраханской области и северной части Ставропольского края (рис. 1–3: 3–6 ). Происхождение этой региональной ямной группы (с самыми большими среди ямных поперечными размерами мозгового от лицевого отделов черепа) краниологи связывают с носителями мариупольской (днепро-донецкой) культуры, известными очень большими поперечными размерами черепа ( Алексеев , 1983; Шевченко , 1986; Хохлов , 2006; Герасимова , 2011; Казарницкий , 2014). Однако сходство это все же не такое значительное, как, например, у новоданиловской группы, что большинством тех же авторов объясняется эпохальными изменениями в относительно изолированных прикаспийских популяциях. Последний тезис все же нуждается в дополнительных доказательствах на примере новых черепов из энеолитических памятников, так как мы явно упускаем какие-то существенные популяционные изменения в этот период, плохо представленный краниологическими материалами.

Выводы

Носители северокавказской археологической культуры из могильников Темр-та, Песчаный, Лола, Восточный Маныч и Шарахалсун имеют значительное сходство и, вероятно, общее происхождение с носителями ямной культуры Северо-Западного Прикаспия. Этот вывод не нов ( Шевченко , 1986; Герасимова , 2011;

Герасимова, Пежемский , 2014), но пока только ему удается найти подтверждение в краниологических материалах. У имеющихся в нашем распоряжении северокавказских черепов не прослеживается общих черт ни с закавказскими (в частности – куро-араксскими), ни с центральноевропейскими (в частности – культурой шаровидных амфор) выборками. Информация о черепах из постмариупольских памятников все еще, к сожалению, слишком скудна для сравнительного анализа. При этом важно отметить, что используемые нами черепа происходят из северной части ареала северокавказской культуры, поэтому полученные выводы не могут быть пока распространены на все ее население. Более того, не исключено, что мы имеем дело с ямной по происхождению группой, перенявшей северокавказский погребальный обряд.

Список литературы Проблема происхождения северокавказской культуры в свете данных краниологии

- Алексеев В. П., 1983. Население эпохи бронзы на Среднем Дону (краниология) // СинюкА. Т. Курганы эпохи бронзы Среднего Дона. Воронеж: Воронежский гос. ун-т. С. 183-191.

- Алексеев В. П., Дебец Г. Ф., 1964. Краниометрия. Методика антропологических исследований. М.: Наука, 127 с.

- Алексеев В. П., Мкртчян Р. А., 1989. Палеоантропологический материал из погребений в Армении и вопросы генезиса населения куроаракской культуры // СЭ. № 1. С. 127-133. EDN: YMTEFF

- Гей А. Н., Клещенко А. А., 2018. Большой Петропавловский могильник: публикация и интерпретация материалов раскопок. М.: ИА РАН. 220 с. (Труды Северо-Кавказской (Донской) археологической экспедиции; 1.). EDN: GXQDLG

- Герасимова М. М., 2011. К вопросу о происхождении ямной культуры // ВА. № 19. С. 104-111. EDN: PGQQEH