Проблема выбора этиотропного препарата при гриппе у детей

Автор: Тютюник Людмила Павловна, Гасилина Елена Станиславовна, Санталова Галина Владимировна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 5-3 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен ретроспективный анализ эффективности трех групп противовирусных препаратов, которыми лечились дети с диагнозом грипп в условиях стационара. Оценка результатов лечения проводилась у 158 детей с подтвержденным диагнозом гриппа, с использованием принципов доказательной медицины, при помощи четырехпольных таблиц сопряженности.

Противовирусные препараты, лечение орви и гриппа у детей, сравнительная эффективность

Короткий адрес: https://sciup.org/148204177

IDR: 148204177 | УДК: 616.921.5-053.2-08-035:615.281.8

Текст научной статьи Проблема выбора этиотропного препарата при гриппе у детей

В России ежегодно регистрируется до 30 млн больных гриппом и острыми респираторными заболеваниями, из которых 60% составляет детское население. Регистрируются ежегодные эпидемические вспышки, степень тяжести и прогноз которых точно сказать невозможно. Большая вероятность осложнений и высокая степень летальности по гриппу наблюдается у детей раннего возраста, страдающих хроническими заболеваниями, и часто и длительно болеющих детей [1, 3].

Согласно рекомендациям ВОЗ, главным в лечении гриппа является этиотропная терапия с помощью противовирусных препаратов. На сегодняшний день в мире насчитывается более 100 различных средств, оказывающих противовирусное действие, которые классифицируют так: химиопрепараты (истинные химические соединения различных классов), интерфероны, индукторы интерферонов и иммуномодуляторы [4, 5]. В данной работе представлен сравнительный анализ эффективности препаратов прямого противовирусного действия для решения проблемы выбора этиотропного препарата.

Цель исследования – провести сравнительную оценку эффективности противовирусных препаратов, назначаемых при гриппе у детей, используя принципы доказательной медицины.

Материалы и методы. На базе ГБУЗ ГБ № 5 был проведен ретроспективный анализ 158 случаев верифицированного диагноза гриппа у детей, лечившихся в условиях стационара. В качестве моделей была оценена эффективность представителей трех, применяемых на сегодняш-

ний день, групп противовирусных препаратов прямого действия.

Озельтамевир (торговое название – тамифлю) (ОЗМ) – селективный ингибитор нейроаминидазы (НА) вирусов гриппа А и В (44 пациента – I группа).

Умифенавир (торговое название – арбидол) (УМФ) – ингибитор слияния (фузии). Подавляет вирусы гриппа А, В, короновирусы, аденовирусы, обладает иммуномодулирующим интерфероно-генным действием (38 пациентов – II группа).

Римантадин (альгирем) (РМА) – адамантан. Ингибирует раннюю стадию специфической репродукции вируса после проникновения вируса в клетку до начала транскрипции РНК (50 детей – III группа).

В качестве группы сравнения (С) оценивались результаты лечения у детей, не получавших противовирусных препаратов (32 пациента – группа IV).

Критериями включения для пациентов были: диагноз грипп, оценка тяжести заболевания как средняя, отсутствие признаков других инфекционных заболеваний, завершенность случая (выздоровление в результате лечения).

Статистическая обработка оценки эффективности вмешательства. Эффективность вмешательства оценивалась при помощи таблиц сопряженности. Статистическая значимость различий о связи двух признаков в группах обследуемых рассчитывалась непараметрическими методами с критерием χ 2.

Клиническими исходами, на основании которых оценивалась эффективность лечения, были: наличие фебрильной лихорадки (ФЛ) (до 3-х суток – положительный исход, более 3-х суток – отрицательный); наличие общеинфекционного синдрома с выраженной интоксикацией (ОИС) (до 5-ти суток – положительный исход, более 5-ти суток – отрицательный); наличие катарального синдрома (КС) (до 5-ти суток – положительный исход, более 5-ти суток – отрицательный), наличие осложнений в виде бронхита (ОБ). Распределение больных в зависимости от исхода представлено в таблице 1.

Таблица 1. Сводная таблица сопряженности.

Количество больных с отрицательным и положительным результатами лечения в изучаемых группах

|

ОЗМ n=44 |

УМФ n=38 |

РМА n=50 |

С n=32 |

||||

|

- |

+ |

- |

+ |

- |

+ |

- |

+ |

|

Исход: «Наличие фебрильной лихорадки» |

|||||||

|

10 |

34 |

12 |

26 |

34 |

16 |

24 |

8 |

|

Исход: «Наличие интоксикации» |

|||||||

|

16 |

28 |

16 |

22 |

34 |

16 |

22 |

10 |

|

Исход: «Наличие катаральных явлений» |

|||||||

|

18 |

26 |

14 |

24 |

26 |

24 |

18 |

14 |

|

Исход: «Наличие осложнений - бронхит» |

|||||||

|

4 |

40 |

4 |

34 |

10 |

40 |

6 |

26 |

Ключевые показатели вмешательства:

ЧИЛ - частота исходов в группе лечения. Рассчитывали как А/(А+В), где А - количество пациентов с наличием изучаемого исхода, В -количество пациентов с отсутствием изучаемого исхода;

ЧИК - частота исходов в группе сравнения. Рассчитывали как С/(С+В) , где С - количество пациентов с наличием изучаемого исхода, D -количество пациентов с отсутствием изучаемого исхода;

ОР - относительный риск (отношение рисков) - соотношение частоты изучаемых исходов среди больных, подвергавшихся воздействию лекарственного препарата. Рассчитывали как ЧИЛ /ЧИК ; позволяет определять силу связи между воздействием лекарства и изучаемым исходом. ПОП^1,0 - высокая вероятность исхода в результате лечения. ПОП<1,0 вероятность исхода снижается;

ЧБНЛ - число больных, которых необходимо лечить определенным препаратом, чтобы получить изучаемый исход у одного больного. Рассчитывали как 1/ЧИЛ-ЧИК ;

ДИ - доверительный интервал. Отражает ошибку выборки. 95 % доверительный интервал показывает, что существует 95% вероятность того, что при повторном эксперименте получится первоначальная величина;

ОШ - отношение шансов. Показывает, во сколько раз вероятность изучаемого исхода в основной группе выше (или ниже), чем в группе сравнения. Рассчитывали как (А/В)/(С/В ). ОШ<1 соответствует низкой вероятности. ОШ>1 соответствует высокой вероятности. ОШ=1 означает такой же, как и в группе сравнения, результат [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Ключевые показатели эффективности препаратов у детей с гриппом представлены в табл. 2.

Анализ исхода «Наличие фебрильной лихорадки». Анализ ключевых показателей вмешательства показал более низкую частоту неблагоприятного исхода при применении ОЗМ и УМФ по сравнению с группой сравнения (ЧИЛ: 23,0%; 32,0% соответственно; ЧИК: 75,0%, разность достоверна). При применении РМА достоверной разности с группой сравнения не получено (ЧИЛ: 76,0%; ЧИК: 75,0%, разность недостоверна).

Показатель ОР при применении ОЗМ и УМФ был значимо ниже единицы (0,31 при ДИ:0,13-0,72 и 0,42 при ДИ:0,21-0,92 соответственно), что свидетельствовало о низкой вероятности развития неблагоприятного исхода при использовании этих препаратов. В группе пациентов, получавших РМА, ОР составил 0,92 (ДИ:0,61-1,48), что соответствует высокой вероятности длительного сохранения фебрильной лихорадки.

Число больных, которых необходимо лечить для того, чтобы предотвратить развитие одного неблагоприятного исхода в группах I и II, одинаково (ЧБНЛ: 2(ДИ:1-12) и 2(ДИ:1-9) соответственно), что означает, что благоприятный исход наблюдается у каждого второго больного. При использовании РМАЧБНЛ=100 (ДИ: 33-192), то есть, только у каждого сотого пациента может быть гарантирован благоприятный исход.

Значения показателя ОШ значительно ниже единицы при применении ОЗМ и УМФ (0,1 при ДИ:0,02-0,54 и 0,15 при ДИ:0,03-0,84 соответственно) дают возможность предполагать, что эти препараты эффективнее, чем стандартное лечение без противовирусных препаратов.

Анализ ключевых показателей вмешательства по исходу ФЛ с высокой степенью достоверности ( Х 2=19,86; р=0,0005 и х 2=11,43; р=0,0015) показал эффективность ОЗМ и УМФ для купирования лихорадочного синдрома при гриппе у детей и отсутствие эффективности при применении РМА по сравнению со стандартным лечением без противовирусных препаратов ( х 2=0,11; р=0,96). Сравнение эффективности ОЗМ и УМФ между собой показало отсутствие значимых различий по ключевым показателям вмешательства ( х 2=0,43; р=0,51). То есть эффективность этих препаратов в купировании лихорадки можно оценить как равную.

Анализ исхода «Наличие интоксикации». Распределение положительных и отрицательных

Таблица 2. Ключевые показатели оценки эффективности вмешательства в группе пациентов, получавших противовирусные препараты прямого действия (I, II, III) по сравнению с группой пациентов, не получавших противовирусной терапии (IV)

Неблагоприятный исход (сохранение интоксикации свыше 5-ти суток) реже наблюдался при применении ОЗМ и УМФ (ЧИЛ: 36,4%; 42,1% соответственно; ЧИК: 68,8%, разность достоверна). ЧИЛ препаратом РМА не отличалась от группы сравнения и составила 68,0%.

САР составило 32% при применении ОЗМ и 28% при применении УМФ. Это означает, что число больных, которых надо пролечить изучаемыми лекарственными средствами для предотвращения 1-го неблагоприятного исхода, равно для ОЗМ – 3-м (ДИ:1-12), а для УМФ – 4-м (ДИ:1-8). Другими словами, у каждого 4-го больного, леченного ОЗМ, и у каждого 5-го, леченного УМФ, будет отмечаться положительный эффект терапии. То есть рассматриваемые препараты в отношении исхода ОИС эффективны против группы сравнения, чего нельзя сказать о РМА. САР в данной группе составило менее 1%, а ЧБНЛ – 100, то есть только у каждого 101-го пациента будет положительный эффект по данному исходу.

Эффект в III группе практически сравним с отсутствием терапии.

Показатель ОР при применении ОЗМ и УМФ был 0,53 при ДИ:0,34-0,87 и 0,61 при ДИ:0,39-0,99 соответственно, что говорило о более высокой вероятности затяжного ОИС, чем в отношении исхода ФЛ. Однако степень вероятности неблагоприятного исхода остается на низком уровне, так как показатель ОР≤1. В группе пациентов, получавших РМА, ОР составил 0,99 (ДИ:0,73-1,41), что соответствует высокой вероятности сохранения интоксикационного синдрома более 5-ти дней и отсутствии достоверной разницы с группой сравнения (р=1,0).

ОШ у детей, применявших ОЗМ и УМФ (0,26 при ДИ:0,09-0,76 и 0,33 при ДИ:0,11-0,99 соответственно), дают возможность предполагать с высокой степенью достоверности (р=0,01 и р=0,047), что риск развития неблагоприятного исхода ниже в 4 раза при лечении ОЗМ и в 3 раза при лечении УМФ. У детей, лечившихся РМА, ОШ=0,72 (ДИ:0,13-4,0), приближается к единице, что говорит об увеличении вероятности неблагоприятного исхода и отсутствии значимых различий с группой, не лечившейся противовирусными препаратами.

Таким образом, наиболее эффективными по ОИС оказались ОЗМ и УМФ ( х 2=6,53; р=0,013 и х 2=3,92; р=0,048 соответственно). Эффективность РМА не отличалась от стандартного лечения без противовирусных препаратов ( х 2=0,0005; р=1,0, разность не достоверна).

Имеется разница в абсолютных значениях исхода в пользу ОЗМ. Неблагоприятные исходы составили 36% по сравнению с 42% при применении УМФ. Показатели ОР и ОШ (0,86 и 0,79 соответственно) показывают более низкую вероятность неблагоприятного исхода при применении ОЗМ. Однако полученные различия в показателях не являются статистически достоверными ( х 2=0,09; р=0,76), что позволяет сделать вывод об одинаковой эффективности рассматриваемых препаратов по исходу ОИС.

Анализ исхода: «Наличие катаральных явлений». Получены данные о том, что неблаго -приятный исход (сохранение катаральных явлений свыше 5-ти суток) реже всего наблюдался у детей, лечившихся УМФ (ЧИЛ: 36,8%, разность с группой сравнения достоверна), несколько чаще он встречался в группе получавших ОЗМ (ЧИЛ: 41,0% разность с группой сравнения достоверна). В группе, получавших РМА, неблагоприятные исходы встречались с высокой частотой (ЧИЛ: 52,0, разность с группой сравнения недостоверна).

САР составило 19,44% при применении УМФ и 15,24% при применении ОЗМ. Это показывает, что вмешательство данными препаратами было клинически значимым. Число детей, которых необходимо лечить для предотвращения одного неблагоприятного исхода, составило для УМФ 5 (ДИ:2-11, р=0,0012), а для ОЗМ 7 (ДИ:2-11, р=0,005). САР при лечении РМА составило 4,24%, а ЧБНЛ - 25 (ДИ:8-33, р=0,46). То естьУМФ в 5 раз, а ОЗМ в 3,6 раза эффективнее РМА по исходу КС.

Относительный риск для ОЗМ и УМФ составил 0,73 (ДИ:0,59-0,91, р=0,005) и 0,66 (ДИ:0,52-0,83, р=0,0012) соответственно, что ниже 1,0 и свидетельствует и низкой вероятности затяжного КС. Значения ОР 0,92 (ДИ:0,77-1,12) для РМА говорит о более высокой вероятности затяжного КС, но отражает повышение эффективности этого препарата по отношению к лечению без противовирусной терапии.

Отношение шансов для ОЗМ и УМФ (0,54 при ДИ: 0,35-0,83, 0,26 при ДИ:0,09-0,76 и 0,33 при ДИ:0,11-0,99 соответственно) свидетельствует о высокой эффективности данных препаратов при лечении катарального синдрома с преимуществом для УМФ. Вероятность затяжного катарального синдрома уменьшается в 2 раза при применении ОЗМ и в 3 раза при применении

УМФ. Достоверность полученных данных высокая (р=0,005 и р=0,001). ОШ для РМА 0,84 (близко к значению 1,0) при ДИ: 0,56-1,28 дает возможность предположить сравнимую эффективность с группой детей, не получавших противовирусные препараты (разность статистически не достоверна р=0,46).

Таким образом, показано отсутствие эффективности РМА у детей с гриппозной инфекцией в отношении КС и наличие таковой при лечении ОЗМ и УМФ с преимуществом УМФ.

Анализ исхода «Наличие осложнений - бронхит». Полученные данные характеризуют довольно низкую частоту развития осложнений при использовании ОЗМ иУМФ (9,1% и 11,5% соответственно) по отношению к группе сравнения (18,75%). Значительно чаще осложнения в виде бронхита встречались при лечении РМА (25,0%), что выше, чем в группе сравнения (статистическая разность не достоверна, р=0,85).

Снижение абсолютного риска при лечении ОЗМ на 9,65% и при лечении УМФ на 7,25% свидетельствует о клинической значимости вмешательства (р=0,01 и р=0,042 соответственно).

ЧБНЛ для ОЗМ 11 (ДИ:4-16, р=0,01), а для УМФ 14 (ДИ:5-17, р=0,042) при лечении РМА - 14 (ДИ:5-17, р=0,85). Так как ЧБНЛ ниже при лечении ОЗМ, то эффективность применения этого препарата превышает другие изучаемые по исходу ОБ.

Относительный риск для ОЗМ и УМФ составил 0,73 (ДИ:0,59-0,91, р=0,005) и 0,66 (ДИ:0,52-0,83, р=0,0012) соответственно, что ниже 1,0 и свидетельствует и низкой вероятности осложнения ОБ. Значение ОР 0,92 (ДИ:0,77-1,12) для РМА говорит о более высокой вероятности развития бронхита.

Отношение шансов для ОЗМ и УМФ (0,43 при ДИ: 0,23-0,83 и 0,51 при ДИ:0,27-0,98 соответственно) показывает, что риск возникновения бронхита при применении этих препаратов уменьшается в 2 раза (р=0,01 и р=0,042). ОШ для РМА 1,08 (близко к значению 1,0) при ДИ: 0,641,85 дает возможность предположить сравнимую эффективность с группой детей, не получавших противовирусные препараты (разность статистически не достоверна р=0,85).

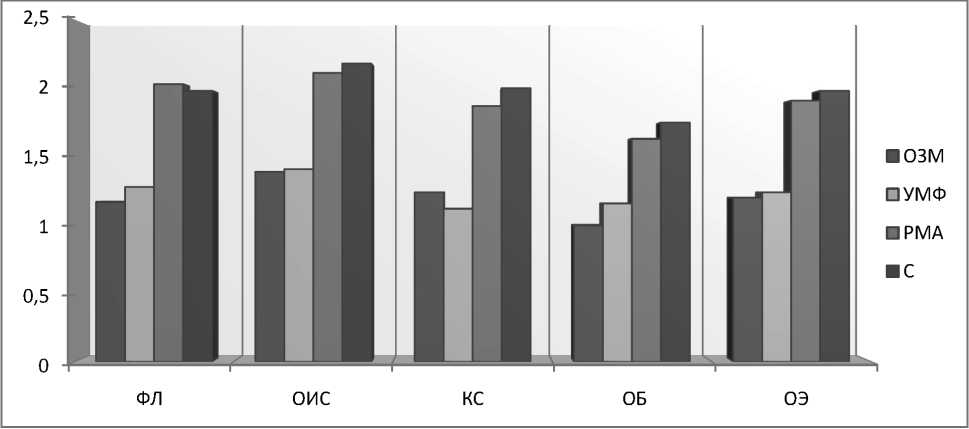

На основании ключевых показателей вмешательства был проведен системный многофакторный анализ и получены интегральные показатели, характеризующие эффективность препаратов по различным исходам (табл. 3).

Наиболее эффективными считаются препараты с меньшими отклонениями интегральных показателей от нормы, за которую принимается нулевое значение.

По исходу ФЛ наилучший результат показан при применении ОЗМ (МВ=1,17), менее эффективным оказался препарат УМВ (МВ=1,28), разность достоверна. При применении РМА не получено достоверной разности с группой сравнения,

Таблица 3. Результаты СМА (интегральные показатели, взвешенные средние – МВ) эффективности вмешательства в группе пациентов, получавших противовирусные препараты прямого действия (I, II, III) по сравнению с группой пациентов, не получавших противовирусной терапии (IV)

|

ОЗМ n=44 |

УМФ n=38 |

РМА n=50 |

С n=32 |

|

Исход: «Наличие фебрильной лихорадки» |

|||

|

1,17*** |

1,28* ** *** |

2,03* ** |

1,98 |

|

Исход: «Наличие интоксикации»- |

|||

|

1,39*** |

1 41***** |

2,11* ** |

2,18 |

|

Исход: «Наличие катаральных явлений»- |

|||

|

1,24*** |

1,12* ** *** |

1,87* ** *** |

2,00 |

|

Исход: «Наличие осложнений - бронхит» |

|||

|

1,00*** |

1,16* ** *** |

1,63* ** *** |

1,75 |

|

Общая эффективность |

|||

|

1,2*** |

1,24 ** *** |

1,91* ** |

1,98 |

* - достоверная разность параметров между I и II, III группой (р<0,05); ** - достоверная разность параметров между II и III группой (р<0,05); *** - достоверная разность с группой сравнения (р<0,05)

что свидетельствует об отсутствии эффекта в отношении ФЛ (МВ=2,03).

По исходу ОИС эффективность ОЗМ и УМВ примерно одинаковая (МВ=1,39; МВ=1,41, соответственно). При применении РМА клинического эффекта получено не было.

Эффективность по исходу КС распределилась следующим образом: наиболее эффективен оказался УМВ (МВ=1,12), второе место по эффективности у ОЗМ (МВ=1,24). В отличии от исходов ФЛ и ОИС получены данные по эффективности при применении РМА (МВ=1,87, разность с группой сравнения достоверна).

Осложнения в виде бронхита чаще развивались при применении РМА (МВ=1,91), однако относительно группы сравнения положительный эффект был получен (разность достоверна). Лучше всего показал себя ОЗМ (МВ=1,0), несколько ниже эффективность УМВ (МВ=1,16).

Применение СМА позволило получить интегральные показатели, характеризующие эффективность препаратов в целом. Наиболее эффективными были препараты ОЗМ (МВ=1,2) и УМВ (МВ=1,24), общий эффект этих препаратов был сравним, так как разность параметров МВ была недостоверна. Наименьший эффект был у препарата РМА (МВ=1,91), однако клинический эффект по отдельным исходам был достигнут (рис. 1).

ВЫВОДЫ

-

1. Анализ ключевых показателей вмешательства по исходу «наличие фебрильной лихорадки» с высокой степенью достоверности показал эффективность озельтомивира и умифеновира для купирования лихорадочного синдрома при гриппе у детей и отсутствие эффективности

Рис. 1. Графическое изображение многофакторных математических моделей эффективности противовирусных препаратов прямого действия по параметру взвешенное среднее у детей с гриппом

-

2. Наиболее эффективными по исходу «наличие интоксикации» оказались озельтомивир и умифеновир. Эффективность ремантадина не отличалась от стандартного лечения без противовирусных препаратов. Показатели относительного риска и отношения шансов показывают более низкую вероятность неблагоприятного исхода при применении озельтамивира.

-

3. Показано отсутствие эффективности ремантадина у детей с гриппозной инфекцией в отношении катарального синдрома и наличие таковой при лечении озельтомивиром и умифе-новиром с преимуществом умифеновира. Показатели относительного риска и отношения шансов свидетельствуют о большей относительной эффективности умифеновира при катаральном синдроме, что подтверждается также высоким значением ЧБНЛ.

-

4. Отношение шансов для озельтомивира и умифеновира показывает, что риск возникновения бронхита при применении этих препаратов

-

5. Полученные данные об эффективности препаратов позволят рационально подойти к выбору этиотропной терапии с учетом эффективности по клиническим исходам и общей эффективности препарата.

при применении ремантадина по сравнению со стандартным лечением без противовирусных препаратов. Эффективность озельтомивира и умифеновира в купировании лихорадки можно оценить как равную.

уменьшается в 2 раза.

Список литературы Проблема выбора этиотропного препарата при гриппе у детей

- Заплатников А.Л., Захарова И.Н., Овсянникова Е.М., Коровина Н.А. Симптоматическая терапия острых респираторных инфекций у детей//Русский медицинский журнал. 2002. Т 10 № 20. С.921-923.

- Котельников Г.П., Шпигель А.С. Доказательная медицина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. -242 с.

- Митрофанов А.В., Гасилина Е.С., Китайчик С.М., Богоявленская И.Ю., Крылов С.П., Шереметьев Е.С. Проблема выбора противовирусного препарата для лечения инфекционного мононуклеоза у детей//Практическая медицина. 2012. № 7-1 (63). С.62.

- Романцов М.Г., Сологуб Т.В., Ершов Ф.И. Противовирусные и иммунотропные препараты в детской практике. СПб, 2008. 119.

- Тютюник Л.П. Сравнительная оценка эффективности антивирусных препаратов различных групп у детей с ОРВИ в амбулаторных условиях//Аспирантский вестник Поволжья. 2014. № 1-2. С.149-151.