Проблематика изучения и подготовка академического издания кантаты «Иоанн Дамаскин» С.И. Танеева

Автор: Лукина Г.У., Тетерина Н.И., Александрова В.А.

Журнал: Сфера культуры @journal-smrgaki

Рубрика: Культура и искусство

Статья в выпуске: 3 (13), 2023 года.

Бесплатный доступ

Одним из перспективных научно-исследовательских проектов Государственного института искусствознания на современном этапе является подготовка академического издания кантаты «Иоанн Дамаскин» С.И. Танеева. Как ни парадоксально, до настоящего времени не существует ни одного целостного исследования этого хорового шедевра, раскрывающего творческий процесс композитора - от эскизов до прижизненного издания партитуры (1904) и клавира (1886) данного сочинения. Авторы статьи акцентируют внимание на исторических факторах, препятствовавших появлению академического издания кантаты, приводят обзор нотных, вербальных и эпистолярных источников, рассматривают историю изучения и публикации наследия С.И. Танеева в XX в. в связи с актуальными проблемами танееведения.

История русской музыки, с.и. танеев, кантата «иоанн дамаскин» с.и. танеева, академическое музыкальное издание, государственный институт искусствознания

Короткий адрес: https://sciup.org/170200541

IDR: 170200541 | УДК: 783.1 | DOI: 10.48164/2713-301X_2023_13_67

Текст научной статьи Проблематика изучения и подготовка академического издания кантаты «Иоанн Дамаскин» С.И. Танеева

Фундаментальные исследования, изучение памятников культурного наследия России и их академическая публикация относятся к приоритетным задачам Государственного института искусствознания (ГИИ). Многие издания ГИИ, посвященные истории русской музыки, стали классическими, раритетными и входят в практический обиход современных музыкантов, повседневную практику средних и высших учебных заведений, филармоний, театров. Достаточно упомянуть серию «Памятники русского музыкального искусства», в двенадцать томов которой вошли многие неопубликованные ранее сочинения XVII – XIX вв., выдающиеся по своим художественным достоинствам и историческому значению (начиная от Федора Крестьянина и Николая Дилецкого до опер В.А. Пашкевича и оркестровой музыки О.А. Козловского). Каждый том, включающий несколько сотен страниц, содержит развернутые исследовательские статьи, обширные текстологические и исторические комментарии1.

В настоящее время фундаментальные академические публикации отечественного музыкального наследия продолжаются в двух титульных проек- тах Государственного института искусствознания – «Академическом полном собрании сочинений П.И. Чайковского»1 и «Полном академическом собрании сочинений М.П. Мусоргского»2.

Данные труды представляют собой синтетическое единство научно-исследовательских идей с практической нотно-издательской концепцией. В этом же ключе мыслится подготовка академического издания кантаты С.И. Танеева «Иоанн Дамаскин». Идея этого проекта возникла в связи с существующим на сегодняшний день колоссальным разрывом между научными публикациями танееведов и нотными изданиями гениального сочинения, которые носят исключительно практический характер (т. е. адресованы в первую очередь исполнителям этого опуса). Во всех без исключения нотах отсутствуют вступительные статьи, любые виды комментариев, указания на архивные и библиотечные источники. Объясняется это тем, что долгие годы после смерти композитора приоритетной задачей считалось издание прежде всего неизвестных сочинений Танеева. Кантата «Иоанн Дамаскин» была издана П.И. Юргенсоном еще при жизни автора: в 1886 г. – клавир3, а в 1904 г. – партитура4.

Именно юргенсоновские издания послужили основой для републикаций в СССР во второй половине XX столетия. Государственное музыкальное издательство сначала выпустило оркестровую партитуру (1956)5, затем авторское переложение для хора и фортепиано (1958)6. Издательство «Музыка» вновь опубликовало партитуру (1971)7 и клавир (1979)8. Эти издания, как и прижизненные, не содержат хотя бы минимальные научные тексты и комментарии9.

Таким образом, назрела необходимость подготовки академического издания «Иоанна Дамаскина» – комплексного исследования архивных и библиотечных источников, относящихся к истории создания кантаты – от первоначальных эскизов сочинения до первого исполнения и прижизненной публикации10.

Первая попытка систематизации архива Танеева была предпринята вскоре после его смерти, в 1915 году. Тогда же вышел специальный памятный выпуск журнала «Музыкальный современник» (1916. № 8), в котором, помимо воспоминаний о композиторе и исследовательских статей Н. Кашкина, Н. Брюсовой, И. Глебова (Б. Асафьева), В. Беляева, был опубликован список его сочинений, составленный Юлием Дмитриевичем Энгелем11.

-

5 Танеев С. Иоанн Дамаскин: кантата для смешанного хора и большого симфонического оркестра: партитура / слова А.К. Толстого. Москва: Гос. муз. изд-во, 1956. 82с.

-

6 Танеев С. Иоанн Дамаскин: кантата для смешанного хора и большого симфонического оркестра: переложение для хора и фортепьяно автора / слова А.К. Толстого. Москва: Гос. муз. изд-во, 1958. 51 с.

-

7 Танеев С. Иоанн Дамаскин: кантата для смешанного хора и симфонического оркестра: партитура / слова А.К. Толстого. Москва: Музыка, 1971. 82с.

-

8 Танеев С. Иоанн Дамаскин: кантата для смешанного хора и оркестра: клавир / слова А.К. Толстого. Москва: Музыка, 1979. 50 c.

-

9 Упомянем также украинское издание: Танеев С.И. Кантата: Из поэмы «Иоанн Дамаскин», 1 ч.: Для смешан. хора без сопровожд. / Слова А. Толстого. Киев, 1963. 24с.

-

10 14 января 1884 г. партитура была полностью закончена. Первое исполнение кантаты «Иоанн Дамаскин» под управлением автора состоялось в Москве 11 марта того же года в собрании Русского музыкального общества, посвященном памяти Николая Рубинштейна.

-

11 Сочинения С.И. Танеева / сост. Ю. Энгель // Музыкальный современник. 1916. № 8 (апр.). С. 130-144.

В начале 1920-х гг. к изучению танеевского архива обратились ученые, работавшие в специализированных институтах искусствоведческой направленности – в исторической ассоциации Государственного института музыкальной науки (ГИМН), а с начала 1924 г. – в Государственной академии художественных наук (ГАХН). На заседаниях 1923/24 академического года звучали доклады С.С. Попова и С.М. Попова, посвященные неизданным музыкальным сочинениям Танеева и рукописям его дневников1. В 1924 г. С.М. Поповым в первом томе сборника «История русской музыки в исследованиях и материалах» был опубликован дневник Танеева за 1896 год2.

В 1925 г. вышел второй том «Истории русской музыки в исследованиях и материалах». Этот сборник был приурочен к десятилетию со дня смерти С.И. Танеева [2] и обозначил основные направления разработки его наследия. Из источниковедческих работ в книгу вошли: фрагменты дневников за 1895 г. (С.М. Попов), записная книжка композитора (В.В. Яковлев), избранные письма Танееву (К.А. Кузнецов), археографический очерк «Неизданные сочинения и работы С.И. Танеева» (С.С. Попов), обзор библиотеки Танеева (З.Ф. Савелова).

В том же 1925 г. произошла передача сохранившегося личного архива С.И. Танеева в дом-музей П.И. Чайковского в Клину, что также активизировало изучение документального наследия композитора3.

Следующий этап изучения танеев-ского наследия относится к 1940-м годам. В 1943 г. в Московской консерватории открылся Научно-исследовательский кабинет, который возглавил Б.В. Асафьев. При кабинете была образована Комиссия по источниковедению и текстологии во главе с В.В. Яковлевым. По свидетельству О.П. Ламм, в задачи рабочей группы входила подготовка кадров для музыкальных издательств, профессиональных редакторов академических музыкальных изданий и авторов фундаментальных трудов по истории русской музыки. Работа комиссии началась с изучения музыкальных сочинений А.П. Бородина. В дальнейшем планировались издания наследия С.И. Танеева и С.В. Рахманинова4.

Спустя три года после основания комиссии, в 1946 г., был опубликован отчет о научной работе, в котором перечислены названия трудов, посвященные наследию С.И. Танеева. Среди авторов – В.А. Киселев, В.В. Протопопов, С.С. Богатырев, В.В. Яковлев, И.Ф. Бэлза, С.В. Евсеев, П.А. Ламм, Н.Г. Райский. Многие из работ вошли в сборник «Памяти С.И. Танеева», вышедший в 1947 г. под редакцией В.В. Протопопова [3]. К проблеме публикации танеевских музыкальных сочинений из перечисленных выше ученых обращались С.С. Богатырев («Неизданная увертюра С.И. Танеева на русскую тему») и П.А. Ламм, в соавторстве с Н.Г. Райским работавший над темой «Неизданные вокальные произведения С.И. Танеева» [4].

Приблизительно в те же годы П.А. Ламм также начал готовить к публикации музыкальные произведения С.И. Танеева для полного собрания сочинений композитора. Об этом свидетельствуют документы 1940-х гг., сохранившиеся в фонде Ламма в Российском государственном архиве литературы и искусства (Р ГАЛИ). Это доклады

«Неизданные произведения для фортепиано С.И. Танеева и С.В. Рахманинова» и «Неизданные вокальные произведения Танеева»1, предисловие к изданию произведений для фортепиано, комментарии к полному собранию вокальных опусов, проспект издания полного собрания сочинений2, каталог его произведений3.

Результатом этой работы стала публикация Музгизом, начиная со второй половины 1940-х гг., ранее не издававшихся сочинений С.И. Танеева под научной редакцией П.А. Ламма. Соредакторами П.А. Ламма в процессе подготовки отдельных томов выступили В. Шебалин, А. Семенов и Д. Ойстрах4.

В целом, при публикации наследия С.И. Танеева сохранялась тенденция отдавать приоритет ранее не издававшимся произведениям. И хотя кантата «Иоанн Дамаскин» была запланирована П.А. Ламмом к изданию в рамках полного собрания сочинений, этот план, во многом по причине смерти Павла Александровича (1951), так и не был реализован. Увы, будучи самым квалифицированным отечественным музыковедом-текстологом того времени, он не оставил прямых учеников в области нотного редактирования.

Таким образом, проект по изданию полного собрания сочинений С.И. Танеева не был обнародован, не начался и, естественно, не получил своего завершения. До сегодняшнего дня ни одна из культурных институций СССР, а затем РФ, не возвращалась ни к идее издания полного собрания сочинений композитора, ни к идее отдельного академического издания кантаты «Иоанн Дамаскин». Были осуществлены только упомянутые выше переиздания.

Вместе с тем именно в советское время была заложена научно-исследовательская и научно-историческая основа танееведения. К классическим трудам относятся работы Б.В. Асафьева, Г.Б. Бернандта, В.В. Ванслова, И.Ф. Бэлзы, С.В. Евсеева, Л.З. Корабельниковой, Л.Д. Кулинченко, А.Г. Михайленко, А.А. Степанова, В.В. Протопопова, С.С. Скребкова, Г.А. Савоскиной, С.И. Савенко, Н.А. Симаковой, Н.В. Туманиной, У Ген-Ир и др.5. Многие из трудов содержат ценные наблюдения относительно музыкальных и литературных источников «Иоанна Дамаскина», архивных материалов и документов.

Из наиболее крупных и значимых изданий второй половины XX столетия упомянем сборник «С.И. Танеев. Материалы и документы: Переписка и воспоминания» (1952), монографию Л.З. Корабельниковой «Творчество Танеева: Историко-стилистическое исследование» (1986). Ценная источниковедческая работа по каталогизации танеевской библиотеки была проделана И.В. Брежневой и реализована в издании «Коллекция С.И. Танеева. Книги и ноты» (1991-1993).

Объем музыковедческой литературы о С.И. Танееве и его произведениях, опубликованных в последние годы, свидетельствует о возрастающем внимании к творчеству композитора. Только после 2014 г. вышло в свет более шестидесяти статей, два больших сборника по материалам конференций, прошедших

-

5 Подробнее обзор трудов о творчестве С.И. Танеева см.: [5].

в Москве [6; 7]1, монография [8], учебные пособия, защищены три диссертации [9-11]. Благодаря современным российским ученым значительно расширился ракурс рассмотрения тане-евского наследия. Это и музыкальный стиль композитора, и трактовка жанров в хоровой, симфонической, камерно-инструментальной и вокальной музыке, и эстетика его творчества, и педагогическая деятельность. Отдельно хочется отметить современное источниковедение и текстологию в изучении и переосмыслении жизни, творчества, личности С.И. Танеева, особенностей творческого процесса (А.Г. Айнбиндер, П.Е. Вайдман, Н.С. Ганенко и Т.А. Зайцева, Г.У. Лукина, С.А. Петухова, В.П. Терещенко, Г.А. Рымко, Н.В. Прошина, Н.К. Самойлова и др.).

В постсоветское время в танееве-дении явно наблюдается внимание к наследию композитора сквозь призму сложного культурного многообразия Серебряного века (О.А. Штейнер), русской духовной музыки (Н.Ю. Плотникова). Исследователей интересуют особенности его творческого процесса (Е.В. Вязкова), мировоззрения, философских взглядов (Н.С. Ганенко, Н.Д. Коваленко и Л.А. Серебрякова, Г.У. Лукина, М.В. Никешичев и др.).

Если Борис Асафьев в статье к 30-летию со дня смерти композитора удивлялся «равнодушию, с каким относились к Танееву» [12, с. 7], то теперь есть основания говорить о преодолении того формального, инертного и безразличного подхода, который отмечал Г.Б. Бернандт [13, c. 40]. Всё серьезнее и глубже осознается мировое значение этого величайшего деятеля русской культуры.

Несмотря на произошедшую перемену оценки заслуг Танеева перед русским музыкальным искусством, до настоящего времени не существует ни одного обобщающего исследования, которое осмыслило бы эволюцию творческого процесса С.И. Танеева – от замысла кантаты «Иоанн Дамаскин» до целост- ного многочастного оркестрово-хорового сочинения.

Осложняющим фактором для академического издания «Иоанна Дамаскина» в советское время могло стать (и становилось) духовное содержание вербального текста кантаты, для которого С.И. Танеев избрал строфу из поэмы А.К. Толстого «Иоанн Дамаскин». В ней передается молитвенное воззвание к Богу принять душу умершего в «блаженные селенья». По сути этот текст является поэтической версией жанра восточно-христианской гимнографии – стихиры.

По сведениям, которые приводит О.И. Захарова в статье «Танеев в жизни и творчестве Н.С. Голованова» [14, c. 134-138], становится известно, что дирижер в 1943 г. несколько раз исполнял кантату на закрытых концертах для высшего партийного руководства СССР. Планировалось также исполнение по Всесоюзному радио. Тогда же был изменен литературный текст кантаты, редактированию подверглись все части, но наиболее существенно – третья. Наконец, в 1944 г. сочинение с новым текстом было разрешено исполнить публично при открытии концертного сезона 30 сентября в Колонном зале Дома Союзов. В следующем году «Иоанн Дамаскин» исполнялся четыре раза. Однако в 1946 г. снова произошел «откат назад».

Как справедливо пишет Л.З. Корабельникова, «история создания кантаты “Иоанн Дамаскин” не отражена в литературных документах. Но о ней ярко рассказывают сохранившиеся нотные эскизы. Черновой автограф кантаты представляет чрезвычайный интерес еще и тем, что позволяет судить о важных, основополагающих чертах музыкального мышления Танеева, сложившихся и проявившихся уже в это время, о взаимосвязи индивидуальных особенностей творческого процесса и художественного результата» [15, c. 52].

Большой массив недостаточно изученных и практически неопубликованных нотных записей Танеева хранится в отделе рукописных и печатных источ- ников Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского в Клину1. Ценные материалы находятся в Российском национальном музее музыки2, Российском государственном архиве литературы и искусства3, Музее им. Н.Г. Рубинштейна Московской консерватории4, Научной библиотеке имени С.И. Танеева Московской консерватории, Российской государственной библиотеке.

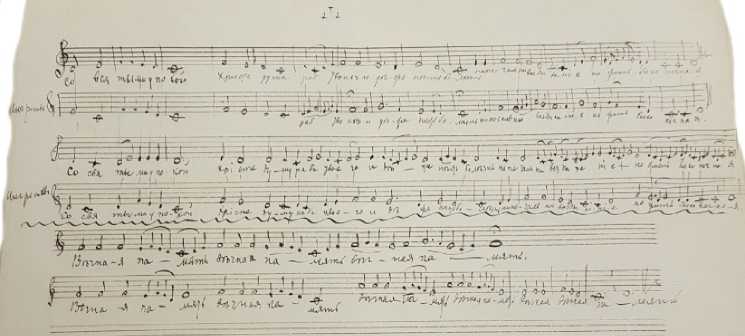

Даже предварительная работа с имеющимися автографами и рукописными копиями с пометами Танеева позволяет утверждать, что по сохранившимся эскизам и наброскам возможно проследить, как вызревала интонационная идея, рождались тематические комплексы, выкристаллизовывалась форма, создавалось фактурно-гармоническое целое, осуществлялась оркестровка. Именно этот пласт составляет едва ли не основную часть изучения творческого процесса, в частности понимания того, как проходило сочинение музыки, какие интонационные, полифонические, тональные, вербальные и структурные элементы были в работе у композитора, как они взаимодействовали между собой, а какие были отброшены за ненадобностью (ил. 1).

Следующая важная часть исторического освоения источников заключается в вычленении рукописных копий тех нотных материалов, которые использовались на премьере кантаты 11 марта 1884 г., уже через два месяца после окончания сочинения музыки, на концерте Русского музыкального общества, посвященном третьей годовщине со дня смерти Н.Г. Рубинштейна.

Таким образом, за два года до издания Юргенсоном клавира (1886) кантата уже была исполнена, причем исполнена по тем рукописным копиям, которые снимались непосредственно с автографа Танеева. Вносил ли композитор творческие редакционные поправки в свое сочинение или, напротив, нотный текст остался неизменным? Ответ на этот принципиальный вопрос еще предстоит найти.

Кроме того, многое о замысле кантаты открывает эпистолярное наследие, включающее и записи композитора, и переписку с современниками о будущности русской музыки, путях развития русской церковной музыки (в частности с Я.П. Полонским и П.И. Чайковским). Это поможет по-новому осмыслить предысторию, изучить поэтические и музыкальные воздействия, увидеть некое творческое ядро, из которого постепенно зародился музыкальный замысел и композиция ярчайшего сочинения рубежа XIX и XX вв. – периода формирования так называемого «нового направления» в отечественной духовной музыке.

Необходимо отметить уникальность трактовки С.И. Танеевым жанра кантаты, не совпадающей ни с русской гимнической, приветственной версией, ни с баховской духовной кантатой [8, c. 65]. В истории русской музыки от «Иоанна Дамаскина» протягиваются прямые нити к «Братскому повиновению» А.Д. Кастальского, но все же танеевское понимание жанра стоит особняком как в русской, так и в западноевропейской традиции музыки.

Танеевские письма свидетельствуют о серьезных поисках жанра, который оптимально выражал бы настроенность его собственной «лиры». Именно кантата в русле русского церковно-певческого искусства в максимальной степени отвечала творческим потребностям композитора, о чем он пишет в письме Я.П. Полонскому

Ил. 1. Автограф с эскизами тематической разработки. Архив ГМЗЧ. Фонд С.И. Танеева. Группа В. Индекс В1. Папка №19. №172

от8 января 1881 г.: «Мне хочется взять в основание… кантаты древние мелодии нашей церкви и таким образом написать православную кантату (подчеркнуто С.И. Танеевым. – Авт. ). …Я не хочу… писать кантаты ни на открытие выставки, ни на юбилей Государя императора, а именно на открытие храма Спасителя» [Цит. по: 16, c. 294] .

Авторитетный исполнитель танеев-ских сочинений М.В. Плетнёв услышал этот замысел Танеева, что подтверждает суждение, опубликованное в интервью с А. Самариным. Михаил Васильевич отметил, что танеевская «мощная духовная музыка практически не звучит сегодня. Устроителей концертной жизни отпугивают неизвестность имени, грандиозные исполнительские ресурсы, которых требует исполнение танеевских произведений, большие финансовые потери, связанные с этим. Но считаю, что это именно та музыка, которую человечество в его нынешнем разрозненном состоянии должно услышать, чтобы обрести ту гармонию, какую оно находит, приходя в церковь»1.

Долгое время центральной для тане-еведения была проблема многообразного преломления в музыкальном и научном творчестве композитора наследия западноевропейских полифонистов. Вместе стем еще В.В. Протопопов отмечал, что, разрабатывая контрапунктические техники, Сергей Иванович «преследовал основную цель – развитие мелодического начала в музыкальном мышлении» [17, c. 91]. Помимо занятий контрапунктом на мелодическое мышление Танеева в значительной мере повлияли упражнения над переложениями и обработками обиходных мелодий, расшифровки крюковых рукописей,2 изучение истории древнерусского пения3 и, конечно, сочинение духовных песнопений на канонические тексты.

Танеев в своем письме П.И. Чайковскому от 10 августа 1881 г. четко сформулировал свое видение пути, по которому следует направляться русским композиторам: «Выработав… стиль на основании церковных мелодий, композиторы будут в состоянии писать в нем сочинения свободные, уже не прибегая к церковным мелодиям»4.

Влияние древнерусской певческой традиции видится в особой трактовке С.И. Танеевым монотематизма. Так, от принципов роспева восприняты и претворены в музыкальном языке: непрерывность тематического развития, «цементирование» тематизма (производность от предыдущего вновь возникающей темы или её отдельных элементов), активное тематическое продвижение мелодики, «пересадка» тематических построений из одной части цикла в другую. Исходные интонации многих танеевских партитур по своей композици-оннойфункцииподобныпопевке-архетипу в мелодике знаменного распева1.

В свое время Танеев стремился (со свойственной ему основательностью подхода) пропагандировать в России наследие Баха, Генделя, Моцарта, «поднять уровень исполнительской культуры и создать такие традиции, которые помогли бы приблизить людей к искусству высокой мысли и духа» [18, c. 111-112].

Наступило время и нам отдать дань Танееву и заново открыть миру шедевр русской хоровой культуры во всем его объеме и во всей его непреходящей ценности в фундаментальном академиче- ском издании, рассчитанном не только на русскоязычных знатоков и любителей музыки, но и для распространения по всему миру.

Исследования современных зарубежных музыковедов, таких как Пол Ричард Гроув, Саймон Дебрюле, Кристофер Сегалл, Дэнис Коллинз, Кэтрин Нолен, свидетельствуют о явном возрастании научного интереса зарубежных коллег к наследию Танеева. Однако в их работах господствует ограниченное представление о нем как о музыканте-ученом, создавшем выдающийся труд «Подвижной контрапункт строгого письма».

Публикация академически подготовленной кантаты «Иоанн Дамаскин» с вербальным текстом не только по-русски и по-немецки, как это было в прижизненном издании, но и с помощью системы транслитерации, а также переводом всех сопровождающих издание научных статей и комментариев на английский язык сделает, по нашему мнению, возможным распространение танеевской музыки по всему миру и окажет существенное влияние на позиционирование русской музыкальной культуры и российской музыкальной науки в международном аспекте.

-

1 См. подробнее: [8; 9].

Список литературы Проблематика изучения и подготовка академического издания кантаты «Иоанн Дамаскин» С.И. Танеева

- Лебедева-Емелина А.В. «Памятники русского музыкального искусства»: история проекта // Искусство музыки: теория и история. 2021. № 25. С. 141-159.

- История русской музыки в исследованиях и материалах. [Т. 2]: Сергей Иванович Танеев. Личность, творчество и документы его жизни: к 10-ти летию со дня смерти, 1915-1925 / под ред. К.А. Кузнецова. Москва: Музсектор Госиздата, 1925. 205, [3] с., 7 с., [5] л. ил., портр.: ноты.

- Памяти Сергея Ивановича Танеева (1856-1946): сб. материалов к 90-летию со дня рождения / под ред. В.В. Протопопова. Москва; Ленинград: Музгиз, 1947. 276 с.

- Богатырев С. Научная работа Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского // Советская музыка. 1946. № 5. С. 78-80.

- Лукина Г.У. По страницам английских и российских исследований о творчестве С.И. Танеева // Российско-британский культурный диалог: русская музыка в Великобритании - британская музыка в России: сб. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. 10-11 окт. (Москва, ГИИ), 6-7 нояб. (Великобритания, ис1ап] 2019 г. Москва: Гос. ин-т искусствознания, 2020. С. 201-214.

- Памяти Сергея Ивановича Танеева. 1915-2015: сб. ст. к 100-летию со дня смерти / Гос. ин-т искусствознания, Российская гос. специализированная акад. искусств, Гос. мемор. муз. музей-заповедник П.И. Чайковского, Дет. муз. шк. им. С.И. Танеева; ред.-сост. Г.У. Лукина (Аминова). Москва: Издат. дом «Науч. б-ка», 2015. 454 с.: ил., ноты, портр., табл.

- С.И. Танеев и А.Н. Скрябин. Учитель и ученик: сб. ст. по материалам междунар. науч.-практ. конф. на встречу 150-летию Моск. консерватории / редкол.: И.А. Скворцова, Н.Д. Свиридовская, Е.Е. Потяркина. Москва: Моск. консерватория, 2018. 288 с.

- Лукина Г.У. Творчество С.И. Танеева в свете русской духовной традиции. Москва: Композитор, 2015. 362 с.

- Лукина Г.У. Идея и интонационный строй музыки С.И. Танеева: дис. ... д-ра искусствоведения. Магнитогорск, 2014. 408 с.

- Терещенко В.П. Музыкальная аллегория в хоровом творчестве С.И. Танеева: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Саратов, 2015. 22 с.

- 11.Барабаш О.С. Воплощение поэзии Тютчева в сочинениях для хора a cappella: взаимодействие поэтического и музыкального текстов: автореф. дис. . канд. искусствоведения. Саратов, 2018. 28 с.

- Асафьев Б. С.И. Танеев (к 30-летию со дня смерти) // Памяти Сергея Ивановича Танеева (1856-1946): сб. материалов к 90-летию со дня рождения / под ред. В.В. Протопопова. Москва; Ленинград: Музгиз, 1947. С. 280-288.

- Бернандт Г.Б. Сергей Иванович Танеев // Советская музыка. 1940. № 7. С. 40-49.

- Захарова О.И. Танеев в жизни и творчестве Н.С. Голованова // Новое о Танееве / ГЦММК им. М.И. Глинки. Москва, 2007. С. 131-139.

- Корабельникова Л.З. Творчество С.И. Танеева: ист.-стилист. исслед. Москва: Музыка, 1986. 296 с.

- Ганенко Н.С. С.И. Танеев о духовной музыке (по его переписке с Я.П. Полонским) // Древнерусские песнопения. Пути во времени: по материалам конференции «Бражниковские чтения - 2002». Санкт-Петербург, 2004. С. 292-299.

- Протопопов В.В. Творческий путь С.И. Танеева // Памяти Сергея Ивановича Танеева (1856-1946): сб. материалов к 90-летию со дня рождения / под ред. В.В. Протопопова. Москва; Ленинград: Музгиз, 1947. С. 60-101.

- Симакова Н.А. Бах и Танеев // Русская книга о Бахе: сб. ст. / сост. Т.Н. Ливанова, В.В. Протопопов. 2-е изд. Москва: Музыка, 1986. С. 100-129.