Проблематика среднего класса в контексте постиндустриальной теории

Автор: Вольвач Владимир Григорьевич

Журнал: Инновационное образование и экономика @journal-omeconom

Рубрика: Социальное управление

Статья в выпуске: 18, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья представляет собой обзор противоречий и логических несоответствий, которые до сих пор не преодолены в работах по теории постиндустриального общества. С ними связана и проблематика среднего класса.

Постиндустриальное общество, средний класс, третья волна, тип производства, массовое сознание, социальная структур

Короткий адрес: https://sciup.org/14321848

IDR: 14321848 | УДК: 316.343.654

Текст научной статьи Проблематика среднего класса в контексте постиндустриальной теории

Вхождение в научный оборот понятия «постиндустриальное общество» началось с 60-х годов предыдущего века; но в западной социологии существенный интерес к этой проблематике ощущается после выхода в 1973 году книги Д. Белла «Грядущее постиндустриальное общество»[1]. В России идеи постиндустриализма появились, главным образом, благодаря работам В.Л. Иноземцева [3,8], причем сделано это много позже, чем на Западе, уже на исходе 90-х годов. Он же отмечал, что «теория постиндустиального общества никогда не встречала в западной социологии явной оппозиции, — факт, который нельзя не признать уникальным в истории развития социальных доктрин» [9].

На первом этапе, пока теория постиндустриального общества рассматривалась как «некая парадигма, социальная схема, выявляющая новые оси социальной организации и стратификации в развитом западном обществе» [1], многочисленные в связи с тем, что считать сущностями элементами этого общества. Хорошо известная из работ Э. Тоффлера [10] теория трех цивилизационных волн – аграрной, индустриальной и постиндустриальной, оставляет вопрос о смысловом определении понятия открытым; термин «пост» всего лишь указывает на то, что постиндустриальный период идет после индустриального.

Хорошо известно и предложение обозначать постиндустриальное общество как общество «информационное», тем более, что основатель теории Д. Белл также иногда употреблял и это определение [2].

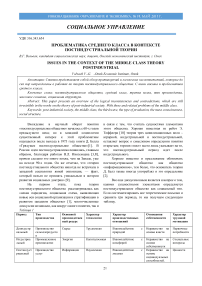

Все еще дискуссионным является и вопрос о том, какими сущностными элементами определяется постиндустриальное общество как социальный тип. Если систематизировать все теоретические посылки и сравнить три периода, то мы получаем следующую таблицу.

дискуссии возникали, как вокруг самого понятия, так и

Таблица 1

|

Период |

Тип производства |

Основной производствен ный ресурс |

Характер технологии |

Характер производственных отношений |

Отношения собственности |

Характер трудовой мотивации |

|

|

Доиндустр иальный |

Производство сельхозпродукто в |

Сырье |

Трудоемкая |

Взаимодействие природой |

с |

Неравенство на основе власти |

Первичные потребности |

|

Индустриа льный |

Промышленное производство |

Энергия |

Капиталоемкая |

Взаимодействие ноосферой |

с |

Неравенство на основе собственности |

Социальные интересы |

|

Постиндуст риальный |

Производство услуг |

Информация |

Наукоемкая |

Взаимодействие людьми |

с |

Неравенство на основе индивидуальных способностей. |

Ценности |

Нетрудно заметить, что теория «трех волн» не отрицает полностью предыдущие парадигмы исторической периодизации. Во всяком случае, индустриальное общество вобрало в себя многие характеристики, которые были даны К. Марксом и Ф. Энгельсом капиталистическому обществу. Вероятно, это обстоятельство подвигло некоторых российских авторов определять постиндустриальное общество как «постэкономическое» и даже «коммунистическое».

Не вдаваясь в дискуссии, которые продолжаются и по сей день, отметим, что вызваны они незавершенностью и шероховатостью самой постиндустриальной теории. В качестве доминирующего типа производства в этот период предлагается производство услуг. Мало того, в качестве формального отличительного признака отнесения страны к «постиндустриальным» является удельный вес сферы услуг в структуре ВВП, равный более 50%.

При этом по умолчанию предполагается, что эти услуги должны носить инновационный, высокотехнологичный и наукоемкий характер, функционально обеспечивать индустриальный базис. Отстаивающий теоретические построения постиндустриальной теории, В. Иноземцев, тем не менее, пишет, что «реальным фундаментом становления постиндустриального строя являются широкое распространение успехов индустриализации и достижение высокого уровня благосостояния населения, который и стал основой изменения предпочтений и ценностей современного человека» [9]. Таким образом, постиндустриальный тип производства, имеющий в качестве основного ресурса знания или информацию, развивающий наукоемкие технологии, все больше предстает не как самостоятельный тип, а как условие развития индустриальной экономики, или, если угодно, как всего лишь «надстройка» над индустриальным производством.

Показатель доминирования сферы услуг в структуре ВВП не может быть абсолютным еще по одной причине: сама сфера услуг далеко не однородна. Те страны, относящиеся к постиндустриальным по показателю сферы услуг, которые не имеют развитого индустриального производства, либо утратили его, в объеме сервиса имеют преобладание не наукоемких и инновационных, а финансово-посреднических и торговых, а также связанных с ними рекламных и маркетинговых услуг.

И наконец, третье. Постиндустриальная теория активно используется для оправдания сложившегося в мировой экономике разделения труда, где прослеживается четкое разделение на три группы: так называемые постиндустриальные страны, все больше проявляющие себя как монополисты в сфере наукоемких технологий (страны ЕС и США), индустриальные страны (страны БРИКС), которые все больше приобретают характер «мировой фабрики» и, собравшиеся в третьей группе развивающиеся страны, которые следует назвать «не достигшие индустриального периода». Данный мировой порядок можно было бы отнести к переходным стадиям, если бы прослеживалась динамика перехода стран из одной группы в другую. Однако, на практике мы чаще видим конфликты вокруг таких переходов, что заставляет подозревать что постиндустриальная теория просто служит оправданием неоколониальной системы.

Следующей проблемой, которая логически связана с уже обозначенными, является проблема среднего класса, который до сих пор считали социальной категорией, образованной именно постиндустриальной экономикой.

В работах российских социологов Т.И. Заславской, В.В. Радаева и О.Н. Шкаратана, Р.В. Рывкиной, В.И. Ильина, Е.Н. Старикова, Н.Е. Тихоновой С.С. Балабанова, и других проблематика среднего класса рассматривается достаточно подробно, и главной проблемой стала малочисленность так называемого среднего класса: несмотря на все усилия, его доля в социальной структуре российского общества никак не достигала более 30%.

В связи с этим возникает вопрос: как страна, которая по показателю доминирования сферы услуг в экономике, претендует на статус постиндустриальной, может иметь такой низкий удельный вес «среднего класса» в социальной структуре общества?

Чтобы как-то разрешить это противоречие, Т.И. Заславская предложила модель иерархической социальной стратификации, в которой фигурирует не “средний класс”, а более адекватное стратификационному подходу понятие слоя (страты). Две страты, которые могут быть отождествлены со средним классом, верхний средний и средний слой, тем не менее, представляют меньшинство общества: по подсчетам автора, верхний средний слой составлял 1% дееспособного населения России в 1993 году и 1,4% в 1995м, средний слой возрос в тот же период с 22,9% до 28,3%. [6]. В публикации 1998 года Заславская вместо верхнего среднего слоя здесь определяет просто верхний слой, насчитывающий 5— 6% самодеятельного населения; удельный вес среднего слоя теперь составляет 14—18% [7].

Однако, учитывая, что в так называемых развитых странах доля среднего класса доходит до 80%, российского показателя и в этом случае явно недостаточно.

И, наконец, больше всего неопределенности и спорных моментов у сторонников постиндустриальной теории накопилось в мотивационной части: до сих пор предполагалось, что постиндустриальный период формирует собственную ценностную систему, и именно ценности служат главным мотивирующим фактором, определяющим и социальную политику внутри отдельных стран и геополитику на уровне регионов.

Однако, большинство исследователей выявляют сильную гетерогенность российского среднего класса, именно в ментальной и ценностной части; эта гетерогенность настолько сильна, что возникает вопрос: а можно ли объединять все эти разнородные группы интересов в одну социальную общность? Опубликовавший фундаментальную работу по этой проблематике, А.Г. Дилигенский приводя схожие результаты Т.И. Заславской и американского исследователя российского среднего класса Х. Балзера[11], приходит к выводу о явной неадекватности социально-экономической и общественно-политической «реальности среднего класса [5].

В связи с этим, нам уже приходилось высказывать предположение: не является ли средний класс массовидным социальным образованием, и не определяются ли его социально-психологические особенности, поведенческие установки массовым сознанием? [4]

Приходится констатировать, что обозначенные противоречия постиндустриальной теории за последние десятилетия не только не были разрешены, но и усилились. А это означает, что говорить о всеобщем наступлении эры постиндустриализма, как минимум, рано. Даже если все это – издержки переходной стадии, до ее окончания пока слишком далеко.

Список литературы Проблематика среднего класса в контексте постиндустриальной теории

- Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. -Москва: Академия, 1999.

- Белл Д. Социальные рамки информационного общества//Новая технократическая волна на Западе. -Москва: Прогресс, 1986. -с. 330-342.

- Белл Д., Иноземцев В. Эпоха разобщенности. -М.: Центр исследований постиндустриального общества, 2007.

- Вольвач В.Г. Социальные сети - фактор массовизации среднего класса/Современные научные исследования: теория, методология, практика/№3 (3) -2013 г. С: 368-377

- Дилигенский Г.Г. Люди среднего класса. -М.: Институт фонда "Общественное мнение", 2002, 285 с.

- Заславская Т.И. Стратификация современного российского общества//Экономические и социальные перемены. Мониторинг общественного мнения. 1996. № 1.

- Заславская Т.И., Громова Р.Г. К вопросу о “среднем классе” в российском обществе//Мир России. 1998. № 4.

- Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества: Постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в соврем. мире/В. Л. Иноземцев. -М.: Academia: Наука, 1998. -639 с. ISBN 5-87444-066-6

- Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология/Под редакцией В. Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999. С. 6.

- Тоффлер Э. Третья волна. -М.: ООО "Фирма "Издательство ACT", 2004. -С.6-261

- Balzer H. Russia's Middle Classes//Post-Soviet Affairs. 1998. V. 14. No 2.