Проблемное поле восполнения запасов УВС в настоящее время и рост доли трудноизвлекаемых запасов в структуре минерально-сырьевой базы

Автор: Дорохов А.Р.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 5 (95), 2023 года.

Бесплатный доступ

В рамках настоящей статьи рассмотрены проблемы восполнения запасов в настоящее время, когда большинство газовых и нефтяных месторождений традиционных районов выработаны более чем на 50% и находятся на III или даже на IV стадии промышленного освоения. Отмечается рост доли «трудноизвлекаемых» запасов в структуре минерально-сырьевой базы и дается прогноз на главенствующую роль в добыче УВС в будущем именно трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). В статье приводятся данные о текущей кратности запасов в Российской Федерации в сравнении с другими мировыми регионами нефтегазовой отрасли. Прогнозируется рост потребления природного газа в перспективе до 2050 года, в отличие от нефти и угля. В качестве примера сложностей разработки трудноизвлекаемых запасов дана геологическая характеристика и описаны сложности изучения и дальнейшего освоения ачимовских отложений в Западной Сибири. Дана характеристика нетрадиционных ресурсов УВС в общем смысле и тезисно представлено проблемное поле изучения и освоения нетрадиционных ресурсов УВС в настоящее время.

Выработанность традиционных запасов, трудноизвлекаемые запасы, нетрадиционные ресурсы увс, низкая геолого-экономическая эффективность, геологическое изучение и промышленное освоение, восполнение запасов, кратность запасов, ачимовские отложения, проблемное поле, подготовка минерально-сырьевой базы

Короткий адрес: https://sciup.org/140299549

IDR: 140299549 | УДК: 332.142.4

Текст научной статьи Проблемное поле восполнения запасов УВС в настоящее время и рост доли трудноизвлекаемых запасов в структуре минерально-сырьевой базы

Нефтегазовая индустрия, как промышленный и экономический сегмент, очень выгоден для развития страны в целом. В районах с развитой инфраструктурой быстро снижается обеспеченность добычи разведанными запасами нефти. Значительно ухудшается структура пластов - растет доля «трудноизвлекаемых» запасов, уменьшаются размеры открываемых месторождений не только в освоенных регионах, но и на новых перспективных площадях. Поддерживать ресурсную базу развития нефтяных компаний в среднесрочной и долгосрочной перспективе позволяют проекты поисков, разведки, доразведки и освоения нефтяных и газовых месторождений на перспективных территориях. Инвестиционные проекты характеризуются высоким риском и масштабностью.

В ХХI веке большинство газовых и нефтяных месторождений традиционных районов добычи достигли более чем 50-ти %-ой выработки и находятся на III, а некоторые и на IV стадии промышленного освоения. В этой связи геологоразведочные работы новые крупные открытия связаны с изучением северных территорий и акваторий, характеризующихся низкой степенью развитости промышленной и социальной инфраструктуры. Активизация геологоразведочных работ в этом направлении приносит свои плоды - в пределах полуострова Ямал за последние 10 лет появились новые промысловые, производственные и транспортно-логистические объекты, образующие крупнейший газодобывающий и газоперерабатывающий кластер основной целью деятельности которого является поддержание объемов достигнутой добычи природного газа и его последующим экспортом, как в европейском, так и в азиатском направлении.

Процесс опоискования месторождений требует значительных инвестиционных вложений, что в свою очередь обязывает недропользователей детально обосновывать целесообразность вложения финансовых средств в такие проекты. Актуальность работы обосновывается тем, что для определения стратегии развития компаний-недропользователей на среднесрочную и долгосрочную перспективы следует комплексно учитывать ряд показателей, относящихся к определению степени геологической, экономической, бюджетной и социальной эффективности, что позволит всесторонне описать перспективные проекты и разработать набор наилучших управленческих решений.

Низкая геолого-экономическая эффективность проектов приобретения и промышленного освоения труднодоступных участков недр не позволяет предприятиям развивать свою ресурсную базу такими же темпами, как раньше, что влечет невыполнение плана государства и крупных ВИНК по 100% восполнению запасов (компенсацию добычи открытием новых месторождений и залежей).

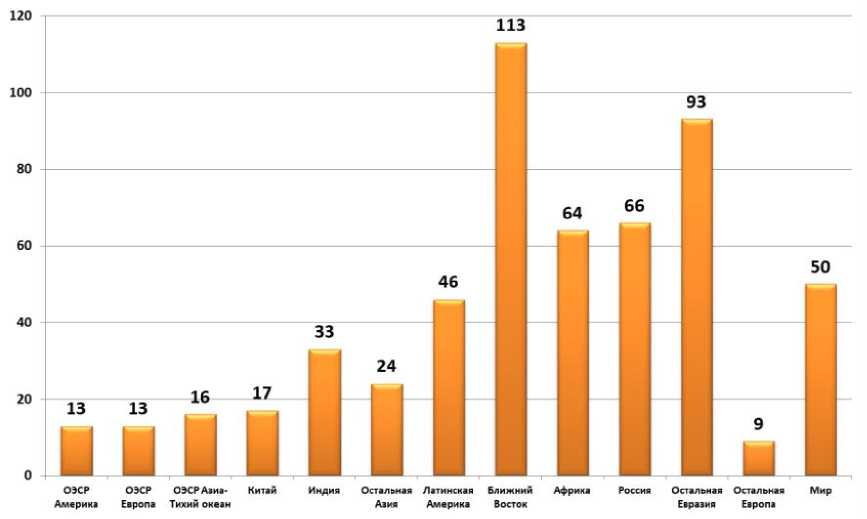

К тому же, имея данные по доказанным запасам природного газа и мировой добыче, можно сделать выводы о кратности запасов по регионам, т.е. о временной обеспеченности добычи имеющимися запасами (таблица 1, рисунок 1).

Таблица 1 – Кратность запасов природного газа по регионам.

|

Регионы |

Доказанные запасы газа на 2021 год, млрд. м3 [1] |

Уровень добычи газа на 2021 год, млрд. м3 [1] |

Кратность запасов, кол-во лет |

|

ОЭСР Америка |

15 317 |

1 178 |

13 |

|

ОЭСР Европа |

2 513 |

192 |

13 |

|

ОЭСР Азия-Тихий океан |

2 836 |

173 |

16 |

|

Китай |

3 269 |

193 |

17 |

|

Индия |

1 071 |

32 |

33 |

|

Остальная Азия |

6 544 |

276 |

24 |

|

Латинская Америка |

7 146 |

155 |

46 |

|

Ближний Восток |

81 321 |

721 |

113 |

|

Африка |

18 098 |

282 |

64 |

|

Россия |

47 759 |

719 |

66 |

|

Остальная Евразия |

19 899 |

214 |

93 |

|

Остальная Европа |

92 |

10 |

9 |

|

Мир |

205 865 |

4 146 |

50 |

Рисунок 1 - Кратность запасов природного газа по регионам.

Таким образом, можно сделать вывод, что основной потенциал дальнейшего безбедного развития газовой промышленности находится в странах Ближнего Востока (113 лет) и центральной Азии – странах бывшего СССР (93 года).

Обеспеченность запасами России и Африки примерно одинакова – около 65 лет.

В целом по мировой статистике доказанных запасов хватит на 50 лет.

Тревогу бьют страны Европы, Северной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, где собственных запасов хватит лишь на 15-20 лет. Поэтому эти страны являются основными импортерами газа.

К тому же нужно учитывать, что рост мировой добычи газа и его потребление будет только расти, поэтому данную статистику по кратности запасов нужно воспринимать как динамичную. И к сожалению, динамика по кратности запасов будет отрицательной.

По мнению аналитиков Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) природный газ в прогнозе до 2050 года останется единственным ископаемым видом топлива, имеющим возросшую долю в мировом энергетическом балансе потребления по сравнению с 2020 годом. В первую очередь ввиду своей относительной «экологичности» на фоне начинающейся «декарбонизации» мирового производства с использованием первичной энергии. [2]

Лидерами по производству газа останутся США, Россия и Иран, а в списке регионов - Северная Америка, Евразия, Африка, Ближний Восток.

Лидерами по спросу (потреблению) станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной Америки и Ближнего Востока (рост спроса на природный газ до 39%, 24%, 13% соответственно).[2]

Государственный баланс запасов природного газа в Российской Федерации характеризуется высокой долей изученности в основных газоносных районах и наличием лишь сравнительно небольшого количества крупнейших и уникальных месторождений природного газа. Около 78% разведанных запасов природного газа находится в осадочном чехле Западно-Сибирской платформы и около 73,7% из них в 23 уникальных месторождениях (более 500 млн. м3 газа каждое в соответствии с классификацией запасов УВС РФ). [3]

Потенциал дальнейшего развития и восполнения сырьевой базы природного газа основывается на оценке ресурсов и запасов Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, Прикаспия и шельфовой зоны, в первую очередь, Арктической зоны РФ. Перспективные и прогнозные ресурсы природного газа (около 165 трлн. м3) - по факту оценочного и поискового бурения в советское и настоящее время, проведения полевых сейсморазведочных работ с последующей обработкой и интерпретацией, бассейнового моделирования и оценке нефтегазоносности перспективных и прогнозных структур - сосредотачиваются в малоизученных районах Западной и Восточной Сибири, в глубокопогруженных отложениях Прикаспийской впадины. Ввиду потребности в значительных инвестициях в освоение таких районов, геологоразведка идет замедленным темпом со скурпулезной оценкой экономической эффективности реализации каждого такого проекта изучения и последующим освоением.

Как пример по Западной Сибири – ачимовские отложения, залегающие на глубинах от 2500 до 4000 м в различных районах и простирающиеся от полуострова Гыдан на северо-востоке до юга Тюменской области и Омска. [4] Их условия осадконакопления (конусы выноса турбидитных потоков в глубоководной обстановке) определили сложное геологическое строение, в основном, клиноформенного типа с наличием аномального высокого пластового давления и низкими фильтрационно-емкостными свойствами с чередованием плотных мелкозернистых песчаников и глин-аргиллитов (ТРИЗ). Соответственно, разработка таких залежей требует значительно больших инвестиций и использования более сложных технологий бурения и заканчивания скважин, по сравнению с разрабатываемыми сеноманскими и валанжинскими залежами в Западной Сибири. Но именно разработка ачимовской толщи в Западной Сибири является основой поддержания добычи нефти в регионе в будущем, к тому же зачастую можно будет использовать уже имеющиеся инфраструктурные объекты, построенные для разработки вышележащих газоконденсатных и нефтяных объектов покурской свиты и валанжинских отложений.

Таким образом, несомненно, доля трудноизвлекаемых запасов в структуре остаточных извлекаемых запасов будет только расти, параллельно будут разрабатываться и внедряться технологии по извлечению таких запасов, также будут разрабатываться оптимизационные инфраструктурные решения по освоению таких месторождений нефти и газа. Тем более, что в настоящее время внедрять технологии и инфраструктурные решения по доизвлечению остаточных «защемленных» запасов уже выработанных традиционных объектов разработки становится по стоимости сопоставимо с освоением трудноизвлекаемых запасов.

Говоря более в общем смысле, именно нетрадиционные ресурсы нефти и газа станут основой добычи в будущем и обеспечат устойчивое дальнейшее развитие мирового нефтегазового комплекса.

Согласно общепринятой мировой классификации, нетрадиционные виды УВС делятся на трудноизвлекаемые, но по большей части с традиционными условиями осадконакопления - тяжелые и высоковязкие нефти, нефть и газ в низкопоровых коллекторах с минимальными значениями проницаемости флюида, остаточные нефти и растворенные газы, а также на скопления нетрадиционных углеводородов - природные битумы, сланцевые нефти и газы, метан угольных пластов и газовые гидраты. [3]

В целом в мире и особенно в Российской Федерации с учетом уже выработанных крупнейших месторождений с традиционными запасами (в Западной Сибири, например, запасов сеноманских и валанжинских отложений), необходимость геологического изучения нетрадиционных ресурсов УВС очевидна.

Также очевидна необходимость разработки нормативно-правовой базы и технологических комплексов поиска, разведки и добычи нетрадиционных ресурсов УВС с организацией опытной разработки.

В настоящее время проблемное поле изучения и освоения нетрадиционных ресурсов УВС характеризуется следующими тезисами:

Недостаточность изученности участков недр с нетрадиционнными источниками УВС;

Отсутствие комплекса научно-исследовательских мероприятий по разработке технологии геологического изучения и освоения нетрадиционных ресурсов;

Недостаточный уровень готовности нормативно-правового поля по регулированию и стимулированию деятельности по разработке нетрадиционных ресурсов;

Низкий уровень проработки системы лицензирования участков недр для геологического изучения, поиска, разведки и добычи углеводородов из нетрадиционных запасов;

Несовершенная система налогообложения;

Отсутствие стимулов к вовлечению в освоение залежей недропользователей, в том числе экономических стимулов;

Низкий уровень подготовки специалистов в области оценки запасов нетрадиционных источников УВС и технологий по разработке таких залежей.

Таким образом, для обеспечения стабильной добычи УВС в будущем периоде необходима разработка комплексного плана мероприятий по подготовке минерально-сырьевой базы нетрадиционных ресурсов УВС к разработке.

И чтобы, не остаться у «разбитого корыта» к середине XXI века, России необходимо обратить ситуацию в сторону увеличения темпов промышленного освоения, в первую очередь, Арктической зоны РФ за счет изменения налоговой базы (предоставления льгот), допуска частных компаний к недропользованию на шельфе, развития инфраструктуры совместно с предприятиями, заключению долгосрочных контрактов с недропользователями, работой с иностранными нефтегазовыми компаниями по привлечению капитала и развития правового обеспечения стратегического планирования недропользования в Арктике.

А период санкционного влияния позволит России пойти по пути Норвегии и Ирана и стать страной, полностью обеспечивающей себя технологиями и оборудованием в наиважнейшей отрасли экономики. Хочется в это верить.

Список литературы Проблемное поле восполнения запасов УВС в настоящее время и рост доли трудноизвлекаемых запасов в структуре минерально-сырьевой базы

- Данные по запасам природного газа по странам мира. Отчет ОПЕК 2022 г. (OPEC Annual Statistical Bulletin 2022) [Электронный ресурс]- Режим доступа: https://asb.opec.org/ASB_Charts.html?chapter=229 (дата обращения: 18.01.2023).

- Газ-2050: все будет хорошо? [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://oilcapital.ru/news/2020-02-14/gaz-2050-vse-budet-horosho-1042635?ysclid=lhpbibw4dk247427896 (дата обращения: 14.05.2023).

- Ильинский А.А. Нефтегазовый комплекс России: проблемы и приоритеты развития, монография// СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020.

- Запасы будущего: ачимовские горизонты [Электронный ресурс]- Режим доступа: https://achimovka.neftegaz.ru/?ysclid=lhpvi2qi8q421000485 (дата обращения: 14.05.2023).