Проблемные аспекты повышения конкурентоспособности социальных комплексов вузов

Автор: Филиппов Д.В.

Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu

Рубрика: Вопросы экономики и управления

Статья в выпуске: 3 (56), 2019 года.

Бесплатный доступ

В данной статье в качестве предмета исследования рассмотрены различные взгляды отечественных авторов на конкурентоспособность высшего учебного заведения. При этом особое внимание уделено конкурентоспособности социальной инфраструктуры и социальных комплексов учебных организаций. В качестве методов исследования использованы: структурный, сравнительный и системный анализ. Методология исследования включала теоретический анализ литературных источников и различных авторских подходов к трактовке понятия «конкурентоспособность высшего учебного заведения», а также анализ информации, размещенной на сайтах 16 российских учебных заведений высшего образования, и результатов проведенных исследований по оценке конкурентоспособности высших учебных заведений. Проведенный анализ позволяет утверждать, что конкурентоспособность высших учебных заведений определяется различными факторами. Однако, влияние далеко не всех из них на степень востребованности услуг вуза со стороны потребителей рассмотрено в полной мере. Наименее исследованными направлениями деятельности отечественных вузов с позиций достижения их максимальной эффективности и конкурентоспособности представляются проблемные вопросы социального комплекса. Следует полагать, что в наиболее концентрированном виде объединение данного направления деятельности вузов реализуется в рамках функционирования студгородков и общежитий. Наиболее важные составляющие деятельности университетской среды, такие как создание новых знаний и процесс их передачи без высокого уровня развития основных компонентов социального комплекса не могут быть реализованы эффективным образом. Однако сегодня исследованиям, направленным на выявление резервов потенциала вузовского социального комплекса, уделяется несравненно меньшее внимание, а большинство этих исследований носит частный характер и не использует системный подход, что делает малопродуктивным перенос полученных рекомендаций в другие условия.

Конкурентоспособность, конкурентоспособность высшего учебного заведения, социальный комплекс учебной организации, потенциала социального комплекса

Короткий адрес: https://sciup.org/14119991

IDR: 14119991 | УДК: 303.424;

Текст научной статьи Проблемные аспекты повышения конкурентоспособности социальных комплексов вузов

Р ынок высшего профессионального образования, сформированный в последние несколько десятилетий отечественной высшей школой, характеризуется достаточно жесткой конкуренцией. Увеличение наряду с государственными и числа аккредитованных негосударственных вузов, расширение спектра специальностей, специализаций и направлений подготовки специалистов, развитие дистанционного обучения, возможности получения второго высшего и дополнительного образования, на фоне ограниченного государственного финансирования системы образования характеризуют современное состояние системы высшей школы.

Следует полагать, что в среднесрочной перспективе конкуренция между учреждениями высшего профессионального образования в стране будет только увеличиваться, т.к. наряду с упомянутыми причинами существенное воздействие будут оказывать стратегические приоритеты повышения доступности и качества образования, а также вследствие интеграционных тенденций в международном образовательном пространстве, в частности, стимулируемых Болонским соглашением, вступлением нашей страны в ВТО, а также влиянием демографического фактора (уменьшение абсолютного количества абитуриентов) и т.д.

Конкуренция между ведущими университетами возрастает и вследствие государственной политики в области высшего образования (использование механизмов конкурсного финансирования подготовки специалистов по различным специальностям и направлениям подготовки за счет средств федерального бюджета, проведения конкурсов на лучший вуз, составление рейтингов вузов различной специализации и т.п.). В этих условиях начинает зримо проявляться конкуренция отечественных вузов и ведущих зарубежных университетов за рынки образовательных услуг, предоставляемых как российским студентам, так и обучающимся из третьих стран.

Реалии настоящего времени и тенденции трансформации рынка высшего образования стимулируют поиск вузами дополнительных резервов развития. Очевидно, что эти резервы находятся не только в плоскости непосредственно образовательных услуг, но и в степени комфортности всей существующей в вузе социальной среды. Поэтому наравне с конкуренцией образовательной среды, существует и конкуренция социальной среды вузов, которая во многом определяет некую комфортность получения образования со стороны студентов и предоставления образовательных услуг со стороны учебного заведения. Несомненно, что уровень развитости и многофункциональности социальной среды вуза, предоставление разнообразных дополнительных услуг являются определенным конкурентным преимуществом на рынке образовательных услуг и способствуют привлечению как обучаемых, так и преподавателей.

Важно отметить, что вопросы конкурентоспособности вузов достаточно широко обсуждаются в социуме. Об этом свидетельствует многочисленность ссылок на это словосочетание в наиболее популярных поисковых системах Интернета:

-

- Google – около 5,3 млн. ресурсов и более 40 тыс. новостных данных;

-

- Яндекс – 942 тыс. результатов и 3 154 новостных сообщения;

-

- Майл.ру – около 75 тыс. ресурсов и более 2,6 тыс. новостных данных;

-

- Bing – более 60 тыс. ресурсов.

Вместе с тем, социальная среда вуза крайне редко изучается и анализируется. Поэтому рассмотрим конкурентоспособность социальных комплексов вузов через общие подходы к определению конкурентоспособности вузов. При этом среди множества работ, посвященных данной проблематике, отметим наиболее интересные, последовательные и системные.

По мнению Н.И. Пащенко [9], под конкурентоспособностью вуза понимается его настоящие и потенциальные способности (возможности) по оказанию соответствующего уровня образовательных услуг, удовлетворяющих потребности общества при подготовке высококвалифицированных специалистов, а также потребности по разработке, созданию и реализации научно-методической и научно-тех- нической продукции как в настоящее время, так и в будущем.

Заслуживает внимания классификация составляющих понятия «конкурентоспособность высшего учебного заведения», предложенная Р.А. Фатхутдино-вым [10], полагающим, что это его способность:

-

- готовить специалистов, выдерживающих конкурентную борьбу на конкретном внешнем или внутреннем рынке труда;

-

- разрабатывать конкурентоспособные новшества в этой области;

-

- вести эффективную воспроизводственную политику во всех сферах своей деятельности.

В работе [2] рассматриваемое понятие трактуется как свойство вуза, определяемое долей релевантного рынка образовательных услуг, принадлежащих данному вузу и возможностью препятствовать перераспределению рынка в пользу других субъектов.

Общим для вышеприведенных определений конкурентоспособности вузов является особое выделение факторов и результативных показателей образовательного процесса. Другие факторы конкурентоспособности только обозначается без их конкретизации или упоминаются без детализации.

Как справедливо отмечает С.А. Мохначев [8, с. 69] подобные определения рассматриваемого понятия не учитывают наличие сравнительных преимуществ вуза по качеству, стоимости оказываемых услуг, его имиджевые, финансовые и другие показатели.

В этой связи А.Г. Волков и В.Н. Батова [3] предлагают рассматривать конкурентоспособность вуза как его комплексную характеристику за определенный период времени в условиях конкретного рынка, отражающую превосходство перед конкурентами по ряду определяющих показателей – финансово-экономических, маркетинговых, материально-технических, кадровых и социально-политических, а также способность вуза к бескризисному функционированию и современной адаптации к изменяющимся условиям внешней среды. Приведенное определение конкурентоспособности вуза делает акцент на превосходстве перед конкурентами по всему спектру основных показателей деятельности вуза, не выделяя среди них отдельные либо наиболее важные.

Развивая эту мысль, Ж.А. Ермакова и Ю.Н. Никулина [4] предлагают при оценке конкурентоспособности вуза перед другими опираться на показатели назначения, показатели качества, экономические показатели, показатели распространения по потребителям, показатели продвижения на рынок, а также показатели деятельности персонала вуза. Такое множественное понимание конкурентоспособности вузов полностью соответствует общепринятым определениями данного понятия, применимым для широкого класса организаций.

В [2] рассматривается возможность повышения конкурентоспособности вуза в рыночной экономике и отмечается важность эффективности стратегического управления потенциалом вуза, имея ввиду ресурсный потенциал.

Последнее понятие, как отмечается в [5], концентрирует одновременно несколько уровней связей и отношений:

-

1. Отражение прошлого, т.е. оценка совокупности свойств, накопленных субъектами образовательной деятельности, обуславливающих их способность к функционированию и развитию.

-

2. Характеристикатекущего состояния системы высшего образования с точки зрения практического применения и использования имеющихся возможностей вуза (при рассмотрении ресурсного потенциала вуза с этих позиций, следует иметь ввиду, что наряду с реализованными ресурсами могут оставаться и потенциальные, пока нереализованные по различным причинам, что зачастую ведет к снижению эффективности его функционирования).

-

3. Ориентация на будущее (на развитие), т.е. постоянное изменение, развитие, накопление новых способностей, характеристик, включая элементы будущего развития вуза.

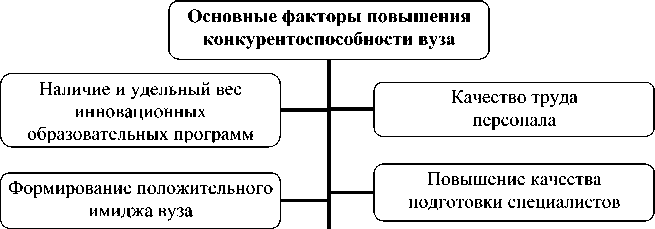

Необходимо отметить, что ресурсный потенциал может быть разделен на несколько основных видов: информационный, организационный, технологический, финансово-инвестиционный и кадровый. Каждый из указанных элементов ресурсного потенциала в сумме характеризует общий потенциал организации. На основе анализа различных подходов можно сформулировать критерии, влияющие на конкурентоспособность вуза (см. рис. 1).

Важно отметить, что среди перечисленных критериев повышения конкурентоспособности вуза некоторые напрямую касаются его социального комплекса.

Проведенный нами анализ информации, размещенной на интернет-сайтах 16 российских вузов, позволил выделить перечень блоков собственно социальной деятельности вуза:

-

- воспитательная работа;

-

- социальная работа;

-

- студенческое самоуправление;

-

- культура;

-

- медицинское обслуживание;

-

- организация общественного питания;

-

- спортивно-оздоровительная работа.

Детализируя подходы к оценке и совершенствованию конкурентоспособности социальной инфраструктуры вуза, можно выделить основные из них:

-

- обеспечение необходимых условий для бытового обслуживания, медицинского и социальнокультурного обслуживания, размещения и отдыха сотрудников и студентов вуза;

Рис. 1. Оценка потенциала и его влияние на конкурентоспособность организации

-

- обеспечение учебной и научной литературой студентов и сотрудников вуза;

-

- управление экономическим развитием и коммерческой деятельностью социального комплекса вуза;

-

- достижение высокой эффективности стратегического, тактического и оперативного управления обеспечивающей деятельностью социально-бытовых и хозяйственных подразделений вуза;

-

- управление административно-хозяйственной деятельностью социального комплекса вуза;

-

- управление кадрами социального комплекса вуза;

-

- управление информатизацией и развитием новых технологий социального комплекса вуза;

-

- управление безопасностью социального комплекса вуза;

-

- управление маркетингом и рекламой социального комплекса вуза;

-

- поддержание зданий, сооружений, помещений, служб, энергетического комплекса, транспорта и других составляющих социального комплекса вуза в требуемом для эффективной эксплуатации состоянии.

Анализ стратегий развития 16 российских вузов показал, что ими уделяется определенное внимание социальной поддержке сотрудников и студентов, разработке жилищной политики и механизма ее реализации, улучшению условий проживания и обеспечению правопорядка в студенческих общежитиях.

Следует признать, что комплекс социальных видов деятельности вузов является одним из основных показателей его конкурентоспособности. Между тем, в реальных условиях важность показателей развития социальной инфраструктуры для обеспечения максимальной привлекательности вуза перед потребителями его услуг далеко не всегда оценивается должным образом со стороны руководства вузов. Этот тезис подтверждается результатами социологических исследований российских ученных.

Например, С.С. Котовой и И.А. Хасановой [7] был проведен опрос среди студентов Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) о качестве образовательного процесса, в ходе которого рассматривались в том числе и вопросы социальной инфраструктуры вуза. В опросе приняло участие 575 респондентов из 36 учебных групп, социологическим исследованием были охвачены студенты с 1-го по 4-й курс дневной формы обучения всех учебных подразделений РГППУ.

В частности, в ходе опроса была проведена оценка удовлетворенности студентов отдельными компонентами инфраструктуры РГППУ. Результаты исследования показали, что только 51% респондентов высоко оценили работу библиотеки. При этом доступность учебной и методической литературы в библиотеке ранее была признана значительно выше.

Одним из конкурентных преимуществ РГППУ и факторов привлечения будущих абитуриентов является доступность мест в общежитии, поскольку многие учащиеся иногородние. Как было установлено в исследовании, на момент проведения опроса данный индикатор для рассматриваемого университета выглядел не совсем выгодно. Так, доступность мест в общежитии оценивалась третью опрошенных как средняя, еще 23% опрошенных как плохая, 17% респондентов оценили ее очень плохой. Только четверть опрошенных высоко оценили данный критерий конкурентоспособности вуза (17% респондентов как хороший и только 8% – как отличный; 2% студентов не ответили на данный вопрос).

В другом исследовании Ж.А. Ермакова и Ю.Н. Никулина [4] проводили опрос среди студентов Оренбургского государственного университета (ОГУ)о качестве образовательной среды с позиции потребителей услуг вуза. Выборка исследования составила более 2 тыс. выпускников ОГУ. Согласно полученным результатам исследования респондентами были отмечены, в частности, и проблемы материально-технического обеспечения, а также социальной инфраструктуры вуза. Например, значительное число выпускников ОГУ (около 20%) указали на необходимость расширения материально-технической базы социальной инфраструктуры вуза и модернизацию стадиона «Прогресс».

М.Л. Белоножко, А.Н. Силин и С.Ю. Фролов [1] провели эмпирическое исследованиесреди379студен-тов вузов нефтегазового профиля по репрезентативной выборке, целью которого было выявление мотивов выбора студентом вуза и направления подготовки, оценки качество основных элементов образовательного процесса и социального самочувствия студентов. Генеральная совокупность составляла 29 484 чел., выборочная в Тюменском государственном нефтегазовом университете (ТюмГНГУ) – 121 чел., Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) – 217 чел., Ухтинском государственном техническом университете (УГТУ) – 41 чел. Оценивая социальную среду вуза, студенты отметили ее основные проблемные места, среди которых в качестве основного был выделен высокий уровень цен в студенческих пунктах питания, а также высокая стоимость проживания в общежитиях.

В целом, изложенное позволяет утверждать, что конкурентоспособность вузов определяется различными факторами. Однако, влияние далеко не всех из них на степень востребованности услуг вуза со стороны потребителей рассмотрено в полной мере. Наименее исследованными направлениями деятельности отечественных вузов с позиций достижения их максимальной эффективности и конкурентоспособности представляются проблемные вопросы социального комплекса. Следует полагать, что в наиболее концентрированном виде объединение данного направления деятельности вузов реализуется в рамках функционирования студгородков и общежитий.

Таким образом, рост конкуренции на рынке отечественного высшего образования стимулирует вузы к поиску опережающих решений, несущих конкретные преимущества не только в настоящее время, но и в прогнозируемой перспективе по всему спектру функциональных направлений. Несомненно, наиболее важные составляющие деятельности университетской среды, такие как создание новых знаний и процесс их передачи без высокого уровня развития основных компонентов социального комплекса не могут быть реализованы эффективным образом. Однако сегодня исследованиям, направленным на выявление резервов потенциала вузовского социального комплекса, уделяется несравненно меньшее внимание, а большинство этих исследований носит частный характер и не использует системный подход, что делает малопродуктивным перенос полученных рекомендаций в другие условия. Результаты подобных исследований затруднительно использовать для прогнозирования последствий качества стратегических управленческих решений, по крайней мере, в среднесрочной перспективе.

Список литературы Проблемные аспекты повышения конкурентоспособности социальных комплексов вузов

- Белоножко М.Л. Качество образования и удовлетворенность процессом обучения в вузах нефтегазового профиля / М.Л. Белоножко, А.Н. Силин, С.Ю. Фролов // Управление. - 2015. - № 4(10). - С. 84-89.

- Белоусова Е.В. Оценка конкурентоспособности высшего учебного заведения на региональном рынке образовательных услуг: на примере Приморского края: дисс….канд. экон. наук / Е.В. Белоусова. - Владивосток, 2005. - 203 с.

- Волков А.Г. Конкурентоспособность высших учебных заведений как инструмент обеспечения экономической безопасности образования / А.Г. Волков, В.Н. Батова // Современные проблемы науки и образования. - 2015. - № 1-1. - С. 245-252.

- Ермакова Ж.А. Качество образования с позиции потребителей образовательных услуг вуза / Ж.А. Ермакова, Ю.Н. Никулина // Креативная экономика. - 2017. - Т. 11. - № 7. - С. 725-734.

- Колчина Н.О. Многоаспектность категории "конкурентоспособность вуза", подходы и методы управления конкурентоспособностью вуза / Н.О. Колчина, Е.А. Леоненко // Вопросы управления. - 2018. - № 4(53). - С. 119-131.

- Корчагова Л.А. Оценка конкурентоспособности вуза / Л.А. Корчагова // Маркетинг в России и за рубежом. - 2007. - № 5. - С. 48-54.

- Котова С.С. Качество образовательного процесса в университете глазами студентов / С.С. Котова, И.А. Хасанова // Образование и наука. - 2016. - № 9(138). - С. 43-61

- Мохначев С.А. Современные тенденции развития управления конкурентоспособностью вуза / С.А. Мохначев // Маркетинг в России и за рубежом. - 2008. - № 1. - С. 67-71.

- Пащенко Н.И. Конкурентоспособность вузов и стратегии их деятельности в условиях региональной конкуренции: дисс….канд. экон. наук / Н.И. Пащенко. - Уфа, 1999. - 189 с.

- Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью вуза / Р.А. Фатхутдинов // Высшее образование в России. - 2006. - № 9. - С. 37-38