Проблемы бурения и технологические решения при освоении залежей нефти в трещиноватых карбонатных коллекторах

Автор: Мельников А.В., Султанов Ш.Х., Махмутов А.А., Чибисов А.В.

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Рубрика: Системные решения технологических проблем

Статья в выпуске: 6 т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. На сегодняшний день все более существенную роль в мировом балансе углеводородов играют карбонатные коллекторы. Большая часть открытых в последние годы месторождений относится к трещиноватым карбонатным коллекторам. Перспективы эффективного освоения карбонатов связаны с развитием и внедрением новых высокотехнологичных методов и передовых технологий бурения скважин. В статье освещены проблемы освоения продуктивных отложений в палеозойском фундаменте месторождений Томской области, представленных трещиноватыми карбонатными коллекторами. Рассмотрены горно-геологические условия залегания карбонатных коллекторов в палеозойском фундаменте и проблемы, возникающие при использовании традиционных технологий бурения. Представлены результаты аналитического обзора по применению передовых технологий бурения скважин с горизонтальным окончанием. Освещены некоторые аспекты применения нанобуровых растворов для условий низкопроницаемых карбонатных коллекторов. Материал статьи подготовлен на основе авторских исследований и анализа опубликованных открытых источников литературы. Методы и материалы. Работа выполнена на основе обобщения, систематизации и анализа фактического материала, научных публикаций, результатов аналитических исследований.

Карбонаты, трещиноватость, коллектор, залежь, месторождение, продуктивность, технология бурения, перепад давления, наночастицы, нанобуровые растворы

Короткий адрес: https://sciup.org/142243716

IDR: 142243716 | УДК: 622.276, | DOI: 10.15828/2075-8545-2024-16-6-567-575

Текст научной статьи Проблемы бурения и технологические решения при освоении залежей нефти в трещиноватых карбонатных коллекторах

Мельников А.В., Султанов Ш.Х., Махмутов А.А., Чибисов А.В. Проблемы бурения и технологические решения при освоении залежей нефти в трещиноватых карбонатных коллекторах // Нанотехнологии в строительстве. 2024. Т. 16, № 6. С. 567–575. – EDN: JDBAZF.

Н а сегодняшний день перспективы развития ресурсной базы России тесно связаны с активным вовлечением в разработку залежей углеводородов в карбонатных коллекторах. Карбонатные коллекторы характеризуются сложностью строения пустотного пространства, неоднозначным распределением свойств естественной трещиноватости коллектора (трещинная ориентация, интенсивность массообмена с матрицей), сложными механизмами гидродинамического взаимодействия с системой тектонических разломов. Неопределенности, связанные с недостаточной степенью изученности карбонатных коллекторов, оказывают существенное влияние на эффективность их первичного вскрытия и последующей разработки [4, 5].

Как показывает опыт нефтяников, использование традиционных технологий бурения скважин в таких условиях сопровождается рядом осложнений. При бурении скважин с горизонтальным окончанием распространены случаи больше объемных поглощений технологической жидкости в зонах высокой трещиноватости пород-коллекторов, что негативно сказывается на заложенные проектом характеристики скважин.

Геологическое строение и проблемы освоения трещиноватых карбонатных коллекторов палеозойского фундамента

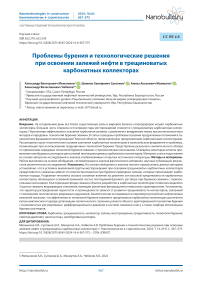

Нефтегазоносность палеозойского фундамента Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции подтверждена рядом открытых мелких месторождений в Томской области [2,7]. Целевые горизонты приурочены к карбонатным и глинисто-карбонат-ным отложениям верхнего девона и нижнего карбона. Продуктивные пласты представлены плотными известняками каверно-порового и трещинного типов. В строении залежей выделены два пласта: М – кора выветривания и М1 – карбонатная платформа. На рис. 1 приведен пример строения залежи в карбонатных отложениях палеозойского фундамента.

Горизонт М1 представлен преимущественно известняками герасимовской свиты: органогенными, амфипоровыми, массивными, трещиноватыми. На данных отложениях не повсеместно залегают бокситоподобные кремнистые породы коры выветривания (горизонт М) [3].

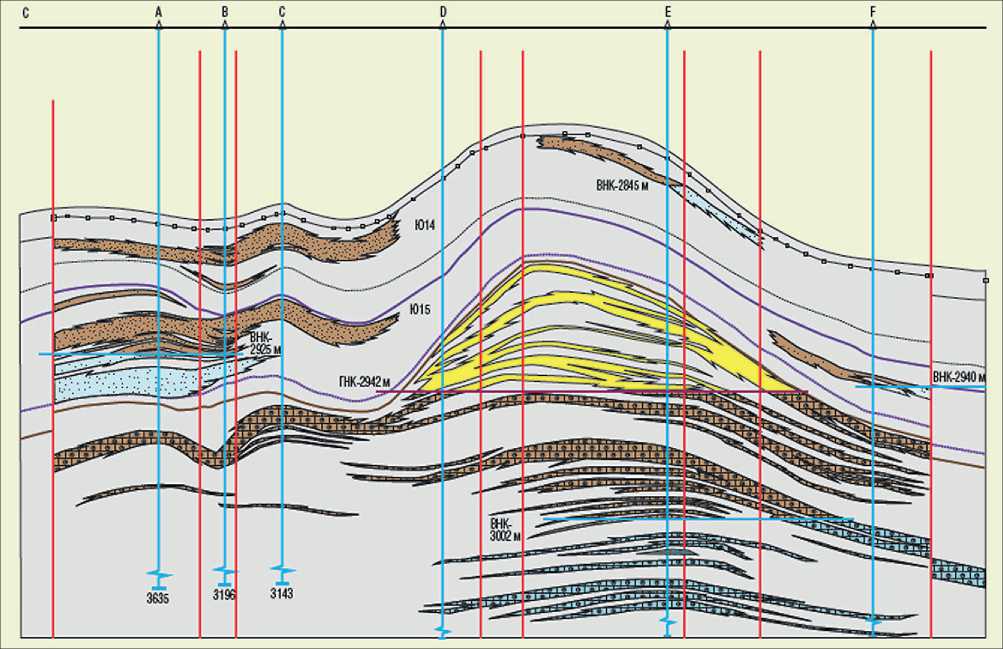

На объекте исследования прослеживается влияние активной разрывной тектоники в ранее мезозойское и постюрское время: разлом субширотного простирания делит залежь на два блока (рис. 2); большое

Рис. 1. Геологический разрез месторождения N

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Рис. 2. Схема тектонических нарушений залежи в карбонатных коллекторах пласта М1

влияние естественной трещиноватости и вторичной пористости, выражающихся в высокой латеральной неоднородности ФЕС в соседних скважинах.

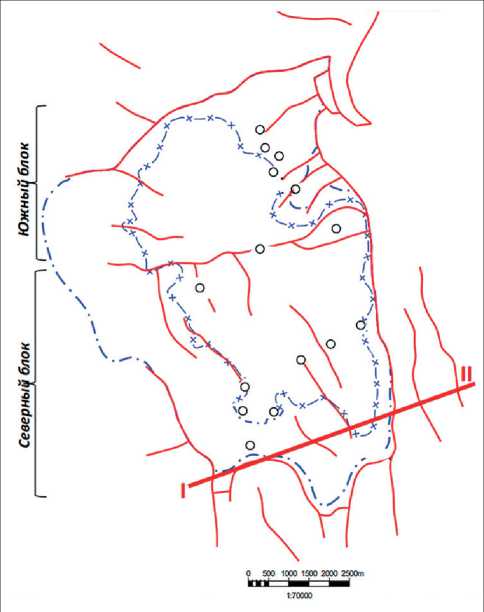

Выделение и трассирование поверхностей разломов (рис. 3) проводилось с помощью:

-

1) визуальной оценки – выделения в волновом поле по признакам смещения осей синфазности, потери корреляции, а также по изменению рисунка сейсмической записи;

-

2) анализа карт по отражающему горизонту М1 по кубам сейсмических атрибутов, связанных с регулярностью волновой картины (когерентность и ковариантность). Высокоамплитудные разломы выделяются достаточно явно, положение и распространение разломов с меньшей амплитудой внутри блоков требует проведения атрибутного анализа.

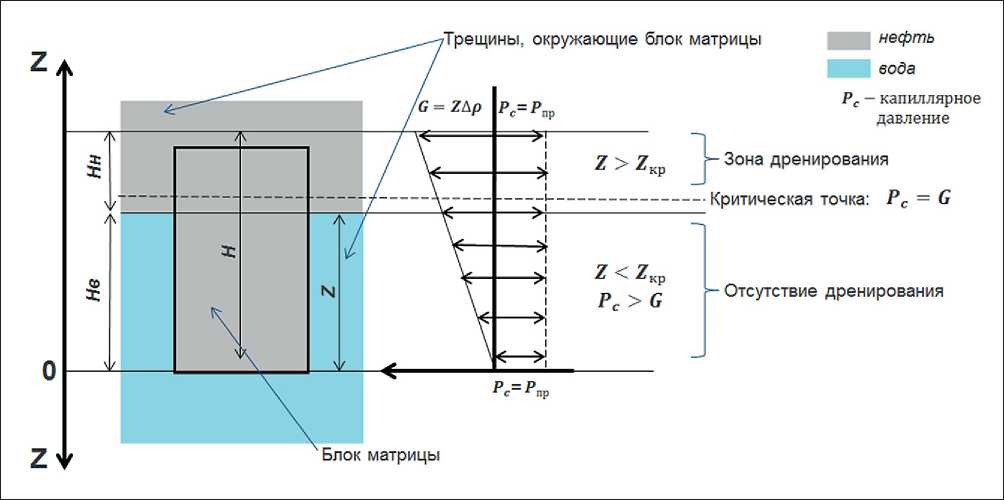

Породы-коллекторы месторождения N являются гидрофобными, соответственно, при высокой водо-насыщенности вода будет «передвигаться» по системе трещин и не будет проникать в матрицу. Процесс дренирования блока матрицы будет происходить в том случае, когда внешний перепад давления превышает капиллярное давление (рис. 4). Установление критического размера блока матрицы, т.е. минимального размера, при котором газ или вода будут «обходить» блок и нефть, будет оставаться внутри этого блока, играет существенную роль. Выполненные расчеты указывают на невозможность гравитационного дренирования нефти водой. Значения высоты блоков матрицы изменяются в интервале от 0,01 до 5 м [3].

Одной из трудно решаемых задач на данной группе месторождений является разделение трещинных коллекторов на литотипы. Прогнозирование фильтрационно-емкостных свойств по результатам инверсии физически невозможно по причине низкого качества обработки материала (высокий фон кратных волн, высокая доля шумовой компоненты).

На основе применения методологии комплекси-рования геолого-геофизических данных, создания DFN моделей, атрибутного анализа результатов сейсморазведочных работ для месторождения N создана концептуальная модель ФЕС, отражающая высокую степень отличия свойств матрицы и трещин (разница проницаемости и трещин от 1 до 3 порядков), что позволяет более точно описывать вытеснение флюидов. Выполнена детализация разломной модели участка, учитывающая экранирующие разрывные нарушения, а также построена модель двойной пористости и проницаемости пласта M1 [3, 5].

Авторами проведена классификация фонда скважин месторождения N c использованием кластерного анализа, на основе которой были выделены 3 группы скважин, вскрывающие отложения, имеющие различные фильтрационно-емкостные характеристики. В результате кластеризации установлено, что характер распределения пористости и проницаемости зависит от развития трещиноватости коллекторов, связанной с положением тектонических разрывных нарушений.

Скважины первой группы вскрывают ненарушенные блоки органогенно-обломочных пелитоморфных известняков. Исходя из сопоставления группы с результатами классификации по методике Р.А. Нельсона [6], данная группа попадает в области 1 и 2 типа коллектора, основное пустотное пространство которого определяется трещиноватостью.

Вторая группа приурочена к областям развития тектонических нарушений и представлена трещиноватыми разностям органогенно-обломочных известняков. По классификации Нельсона данной группе соответствует в основном 3 и частично 4 тип коллектора, фильтрация флюида которых проходит по поровым каналам.

Третья группа также характеризуется развитием трещиноватости коллекторов, сами трещины при этом преимущественно заполнены кальцитом. Для данной группы скважин выделяется преимущественно 4, а также 2 и 3 тип коллектора по классификации Нельсона. Таким образом, данная группа характеризуется наиболее сложным строением пустотного

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Рис. 3. Сейсмический куб после специализированной обработки

Рис. 4. Схема гравитационного дренирования в блоке матрицы

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ пространства, образованным как трещиноватостью, так и матрицей отложений.

На основе обобщения и анализа геолого-промысловых данных, авторами установлено, что в условиях анализируемой группы месторождений при освоении трещиноватых карбонатных коллекторов количество вскрытых бурением естественных трещин тесно связано с продуктивностью.

В процессе исследования залежей месторождения N традиционным способом бурения был выявлен определенный ряд проблем:

– высокие поглощения бурового раствора, вызванные обильной трещиноватостью коллектора;

– осыпи и обвалы стенок скважины;

– наличие прихватоопасных зон;

– низкие показатели проходки на долото и механической скорости бурения вследствие повышенного угнетающего давления на забой скважины [8–10]. Неуспешный опыт при освоении карбонатов в дальнейшем был детально изучен и учтен при разбуривании схожего по условиям соседнего месторождения, что позволило избежать многих ошибок и осложнений [3].

Передовые технологии бурения скважин при освоении залежей нефти в карбонатных коллекторах

Как показал опыт традиционного бурения скважин, основной причиной частых поглощений бурового раствора является развитая система разломов и связанная с ней высокая трещиноватость коллектора. Уход бурового раствора в трещины коллектора происходит за счет большого перепада давления в скважине и в пласте. Объемы поглощения промывочной жидкости настолько велики, что дальнейший процесс бурения становится невозможен (потери сигнала геонавигационного оборудования, сильный разогрев долота). В этих условиях удается вскрыть всего 1–2 трещины коллектора. Кроме того, высокая скорость движения жидкости по системе трещин внутри пласта создавала риск прорывов воды к скважинам. Этот факт был учтен специалистами компании ПАО «Газпром нефть» при освоении объектов-аналогов в карбонатных коллекторах [1, 3].

За последние годы компания существенно продвинулась в области освоения трещиноватых карбонатных коллекторов Урмано-Арчинской группы месторождений. Высокая эффективность бурения достигается путем комплексного подхода: детализации геологического строения целевого объекта, применения передовых технологий бурения с возможностью регулирования дифференциального давления в системе скважина-пласт, а также подбора оптимальных буровых растворов.

В зонах интенсивной трещиноватости, соответствующей преимущественно областям локации тектонических разломов (пример на рис. 2), основной целью является вскрытие максимального количества секущих пласт трещин. Такая задача трудновыполнима при бурении наклонно-направленных скважин. Одной из основных проблем при наклонно-направленном бурении при проектных параметрах, учитывающих оптимальный угол входа в целевой продуктивный пласт (в среднем 10–15°), является слабо прогнозируемая вероятность вскрытия сразу нескольких интервалов пласта с повышенной проницаемостью трещин. Поэтому применительно к карбонатным коллекторам палеозойского комплекса был принят наиболее оптимальный вариант бурения. Прежде всего, стали бурить преимущественно скважины с горизонтальным окончанием, что позволило существенно увеличить продуктивность за счет вскрытия большего количества трещин в пласте [13]. Данная технология позволила осуществлять вход в верхние интервалы пласта, перекрываемые породами коры выветривания под углом 60–70°, с последующим бурением на обсадной колонне на хвостовике с естественным падением угла при полной емкости коллектора [23].

Сама технология бурения на хвостовике и обсадной колонне известна добывающим компаниям уже много лет. Благодаря своим преимуществам в сравнении с традиционным бурением (сокращение времени бурения и устранения осложнений) она широко известна и относится к прогрессивным методам бурения скважин. Предупреждение осложнений в стволе скважины достигается за счет одновременного бурения и обсаживания ствола скважины обсадными трубами непосредственно в процессе бурения. Как показал опыт бурения, в карбонатах длина открытого ствола при диаметре хвостовика 127 мм составила в среднем 260 м, при этом сокращено количество поглощений и прочих осложнений, что отразилось на средней продолжительности бурения скважин (до 20 суток на скважину, при традиционном бурении – 35 суток) [23].

Преимуществом технологии бурения на обсадной колонне является возможное продолжение бурения ниже хвостовика в случае прихвата инструмента [23].

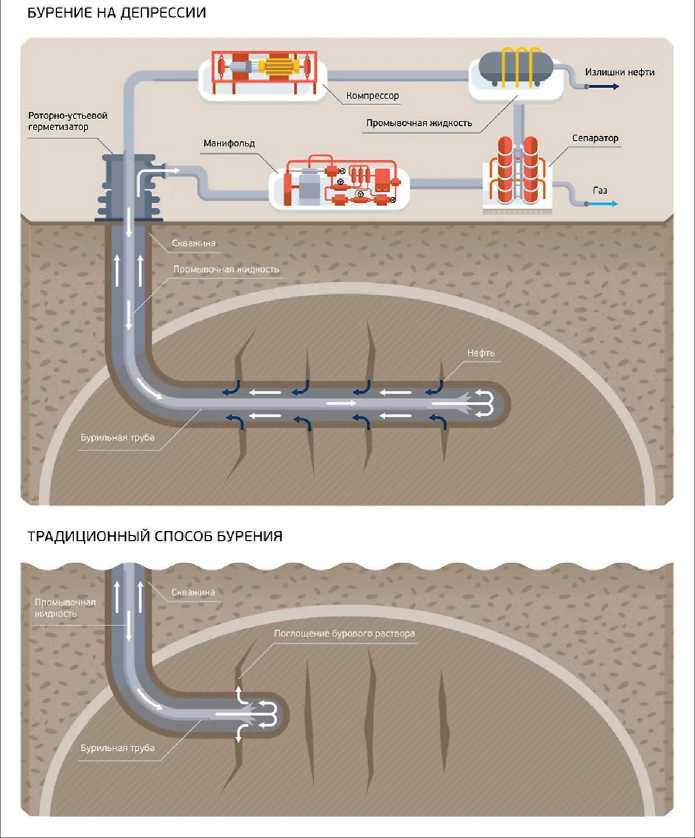

Как показал обзор источников в открытой печати, успешный опыт был получен компанией при бурении горизонтальных скважин по технологии бурения на депрессии Underbalanced Drilling (UBD) [13–18]. Схематическое описание технологии UBD приведено на рис. 5. Данная технология основана на принципе создания отрицательного перепада давления, при котором пластовое давление превышает давление столба жидкости в стволе скважины. В этих условиях фильтрат или жидкость глушения из бурового раствора не попадает в пласт и не ухудшает

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Рис. 5. Схематическое описание технологии Underbalanced Drilling [13, 14]

фильтрационно-емкостных характеристик пласта [12, 14, 15]. Такой подход исключает большую часть сопутствующих при традиционном бурении проблем, главным образом за счет возможности регулирования заданного дифференциального давления в системе скважина-пласт [16, 17, 20].

Основным преимуществом такого решения является возможность вскрытия наибольшего количества нефтепродуктивных трещин, чем при традиционных методах бурения скважин с горизонтальным окончанием.

Подбор буровых растворов для первичного вскрытия низкопроницаемых карбонатных коллекторов

Известно, что в процессе бурения вместе с фильтратом бурового раствора в поры пласта проникают тонкодисперсные фазы различных компонентов терригенных отложений, создавая кольматационные экраны внутри коллектора и фильтрационную корку на стенках скважины, что способствует снижению проницаемости призабойной зоны пласта.

Использование в качестве добавки наночастиц препятствует проникновению твердых частиц в пласт и способствует качественному вскрытию низкопроницаемого коллектора.

Некоторые преимущества использования нанобуровых растворов:

– снижение трения буровых труб о стенки скважины;

– уменьшение фильтрационных потерь промывочной жидкости;

– улучшение условий выноса шлама;

– укрепление стенок скважины при прохождении слабосцементированных горных пород;

– изменение смачиваемости горных пород и уменьшение вероятности коррозии оборудования.

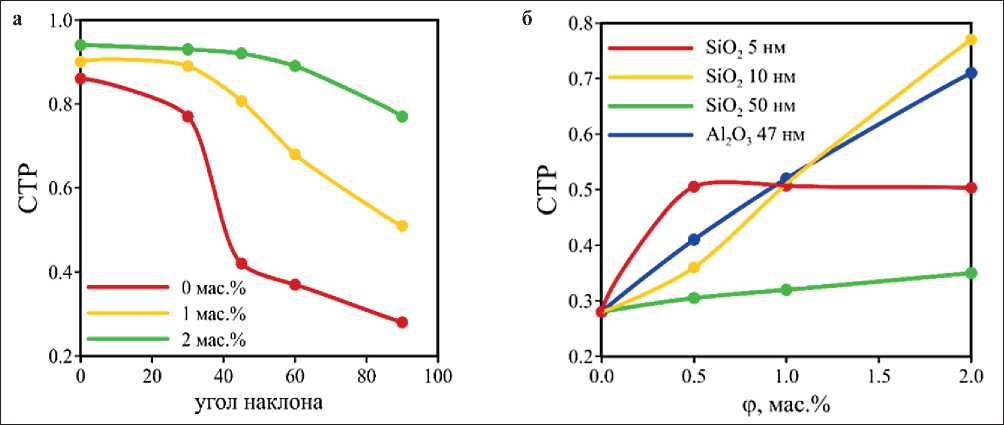

В работе [21] показано, что добавка наночастиц оксидов кремния, алюминия и титана в буровой

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ раствор приводит к существенному улучшению транспорта шлама. Концентрация частиц в растворах варьировалась от 0.25 до 4 мас.%, а их размер от 5 до 190 нм. Установлено, что с уменьшением размера наночастиц и увеличением угла наклона скважины положительный эффект от добавки усиливается (рис. 6).

В работе [22] показано, что даже малые добавки наночастиц значительно улучшают реологические характеристики буровых растворов, а влияние добавки зависит не только от концентрации, но и от размеров и материала наночастиц. При этом добавка наночастиц изменяет не только вязкие, но и упругие свойства буровых растворов и делает эти характеристики более стабильными в зависимости от температуры.

Применительно к горно-геологическим условиям залегания нефтепродуктивных пластов месторождений Томской области с выраженной трещиноватостью коллекторов компанией «Газпром нефть» применяются буровые растворы на водной основе, обладающие способностью утрачивать реологические свойства в статичном положении. Одна из таких систем вызывает экранирующий эффект за счет увеличения вязкости жидкости при низких скоростях сдвига, предотвращающий разрушение стенок ствола скважины в неустойчивых пластах.

ОБСУЖДЕНИЕ

Разработка трещиноватых и карбонатных коллекторов сопряжена с рядом сложностей. Трещиноватые коллекторы отличаются высокой неоднородностью, что затрудняет прогнозирование и управление разработкой. Характер и плотность трещин, их взаимосвязь с поровым пространством, а также свойства вмещающих пород оказывают сильное влияние на фильтрационно-емкостные свойства. Карбонатные коллекторы также характеризуются сложным строением и неоднородностью. Сложные текстуры пород, наличие каверн, пещер, внутренних и внешних барьеров проницаемости делают прогнозирование режима фильтрации непростым. Непредсказуемость поведения флюидов в таких коллекторах приводит к неэффективному дренированию, а прогнозирование запасов и подсчет запасов оказывается затруднительным.

Предпосылками поглощений бурового раствора при бурении скважин Урмано-Арчинской группы стала слишком высокая плотность бурового раствора (1,06 г/см3) в сочетании с низким качеством очистки ствола. В этой связи были пересмотрены характеристики (минимальная плотность) применяемого бурового раствора с учетом реального «окна бурения» – диапазона давлений между поровым давлением и давлением гидроразрыва пласта, выявлены давление начала поглощения и давление обрушения, что позволило дать заключение о реальном окне бурения. В конечном итоге, были разработаны оптимальные подходы в рамках стратегии бурения.

Во-первых, на этапе разбуривания карбонатных залежей палеозойского фундамента с выраженной трещиноватостью и кавернозностью коллекторов была реализована новая схема бурения и технология закачивания скважин [18].

Во-вторых, успешно была апробирована технология бурения скважин на депрессии (технология UBD).

-

3) В-третьих, ведутся исследования по подбору технологий качественного скрытия низкопроница-

Рис. 6. Зависимость коэффициента эффективности выноса шлама от: а) угла наклона скважины для различных концентраций наночастиц; б) концентрации наночастиц различного материала и размера [22]

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ емых карбонатов и сохранения их первичных фильтрационно-емкостных свойств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе обобщения и анализа геолого-промысловых данных авторами установлено, что в условиях выявленной группы месторождений при освоении трещиноватых карбонатных коллекторов продуктивность скважины зависит от количества вскрытых при бурении природных трещин, которые пронизывают карбонатные породы. Разрывная тектоника оказала основное влияние на развитие зон высокой трещиноватости карбонатных коллекторов, являющихся основной причиной частых поглощений бурового раствора при бурении скважин с горизонтальным окончанием.

Кластеризация фонда скважин объекта разработки в карбонатных коллекторах позволила выделить

3 группы скважин, вскрывающие отложения, имеющие различные фильтрационно-емкостные характеристики. Установлено, что характер распределения пористости и проницаемости зависит от развития трещиноватости коллекторов, связанной с положением тектонических разрывных нарушений.

Аналитические исследования в периметре российских нефтегазовых компаний показали, что эффективность технологий бурения скважин в трещиноватых карбонатных коллекторах достигается путем комплексного подхода: детализации геологического строения целевого объекта, адаптированной технологии бурения с возможностью регулирования дифференциального давления в системе скважина-пласт, а также подбора оптимальных буровых растворов. За счет своей высокой удельной поверхности и размера наноматериалы способствуют улучшению фильтрационных и реологических свойств бурового раствора.

Список литературы Проблемы бурения и технологические решения при освоении залежей нефти в трещиноватых карбонатных коллекторах

- Ефимов А.С., Зайцева А.Ю., Масленников М.А., Смирнов Е.В. Состояние и перспективы развития сырьевой базы углеводородов // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2017. № 3. С. 19–41.

- Ступакова А.В., Соколов А.В., Соболева Е.В. Геологическое изучение и нефтегазоность палеозойских отложений Западной Сибири // Георесурсы. 2015. Т. 61, № 2. С. 63–76.

- Ахмерова А. В. Эволюция концептуальной модели низкопроницаемого трещиноватого коллектора / А.В. Ахмерова, Д.Ч. Галлямова, А.В. Мельников // Нефтегазовое дело. 2019. Т. 17, № 5. С. 6–14.

- Maerten, F. iBem3D, a three-dimensional iterative boundary element method using angular dislocations for modeling geologic structures / Maerten F., Maerten, L., Pollard, D.D.. Comput. Geosci. 2014; 72: 1-17.

- Ахмерова А.В. и др. Эволюция концептуальной модели низкопроницаемого трещиноватого коллектора // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2020. Т. 331. № 9. С. 39–48.

- Willis, M.E. Reservoir Fracture Orientation and Density from Reflected and Scattered Seismic Energy / Willis M.E, Pearce F., Burns D.R., Byun J., Minsley B. 66th EAGE Conference & Exhibition. Extended abstract; 2004.

- Nelson R.A. Geological analysis of naturally fractured reservoirs. – Houston, TX: Gulf Professional Publishing; 2001.

- Абросимова О.О., Белова Е.В. Резервуары углеводородов в эрозионно-тектонических выступах доюрских пород юговосточной части Западно-Сибирской плиты [Томская область] // Геология нефти и газа. 2000. № 3. С. 17–21.

- Каюров Н.К., Глинских В.Н., Сухорукова К.В. Характеристика сложнопостроенных палеозойских коллекторов Арчинского месторождения (Томская область) по данным ГИС // Интерэкспо гео-Сибирь. 2016. Т 2. № 2. С. 202–206

- Эффективность и развитие. История Арчинского месторождения [Электронный ресурс]. URL: https://obzor.city/article/650222---goluboe-zoloto-s-drevnego-rifa.-istorija-archinskogo-mestorozhdenija (дата обращения: 15.03.2022).

- Corbett P., Svirsky D., Ryazanov A., Pankov M., Posysoev A. Hydraulic Flow Inots Resolve Reservoir Description Challenges in a Siberian Oil Field. SPE 87056.

- Победить палеозой. «Газпромнефть-Восток» успешно осваивает Урманское месторождение [Электронный ресурс]. URL: https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2008-october/1104630/ (дата обращения: 05.03.2022).

- Ортин И.В. Опыт бурения на депрессии в палеозойских отложениях Томской области / И.В. Ортин; науч. рук. Д.В. Коношонкин // Проблемы геологии и освоения недр: труды XXVI Международного симпозиума имени академика М.А. Усова студентов и молодых ученых, посвященный 90-летию со дня рождения Н.М. Рассказова, 120-летию со дня рождения Л.Л. Халфина, 50-летию научных молодежных конференций имени академика М.А. Усова. Томск, 4–8 апреля 2022 г. Томск: Изд-во ТПУ, 2022. С. 211–212.

- Бурение скважин на депрессии и репресии [Электронный ресурс]. URL: https://neftegaz.ru/science/development/331508-burenie-skvazhin-na-depressii-i-represii/ (дата обращения: 19.02.2022).

- Сибирская нефть. Бурение на депрессии – современная технология строительства скважин, которая позволяет более эффективно разрабатывать сложные запасы [Электронный ресурс]. URL: https://inlnk.ru/goNDAK (дата обращения: 18.03.2022).

- https://www.slb.com/reservoir-characterization/surface-and-downhole logging/wireline-openhole-logging (дата обращения 29.06.2024).

- https://www.rogtecmagazine.com/газпром-нефть-инновации-на-горизонте/?lang=ru (дата обращения 29.06.2024).

- Neftegaz.ru Бурение скважин на депрессии и репресии [Электронный ресурс]. URL: https://neftegaz.ru/science/development/331508-burenie-skvazhin-na-depressii-i-represii/ (дата обращения: 19.02.2022).

- www.gazprom-neft.ru Сибирская нефть. Бурение на депрессии — современная технология строительства скважин, которая позволяет более эффективно разрабатывать сложные запасы [Электронный ресурс]. URL: https://inlnk.ru/goNDAK (дата обращения: 18.03.2022).

- Системы буровых растворов и реагенты // Каталог компании «M-I SWACO». 2014. C. 13

- Минаков А.В., Михиенкова Е.И., Жигарев В.А., Неверов А.Л., Рудяк В.Я. Исследование влияния добавки наночастиц на свойства буровых растворов // Коллоидный журнал. 2018. Т. 80, № 4. С. 435–444.

- Михиенкова Е.И. Исследование особенностей фильтрации буровых растворов с добавками наночастиц // Проблемы геологии и освоения недр. 2018. № 2. С. 509–510.

- Малюков В.П., Траоре М.А. Применение технологии бурения на обсадных трубах для вскрытия продуктивных горизонтов углеводородных месторождений // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: «Инженерные исследования». 2017. Т. 18. № 4. С. 472–479.

- ООО Газпромнефть Научно-Технический Центр. Новости компании // PROнефть. Профессионально о нефти. 2018. № 3(9). С. 3–11. – EDN XZFBZJ.