Проблемы дефицита медицинских кадров в сельских территориях

Автор: Калашников Константин Николаевич, Лихачева Татьяна Николаевна

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: Социальные проблемы развития территорий

Статья в выпуске: 2 (37), 2017 года.

Бесплатный доступ

В работе анализируется современное состояние актуальной для России проблемы - недостаточной обеспеченности сельского здравоохранения медицинскими кадрами. Информационной базой исследования преимущественно стали данные ведомственной статистики по Вологодской области (региону, в котором, несмотря на предпринимаемые органами власти меры, отмечаются негативные тенденции), позволившие в отсутствие широкой информации по кадровому составу сельского здравоохранения осуществить анализ ситуации в сравнительном контексте «крупные города - сельские территории» (сельские территории рассматриваются дифференцированно - по уровню урбанизации). Также были использованы результаты социологических опросов жителей региона. Осуществлен анализ обеспеченности сельских регионов России медицинскими кадрами. Показано, что дефицит врачей приводит к снижению качества и доступности медицинской помощи для сельского населения. Жители сельских муниципальных районов Вологодской области в меньшей степени, чем жители крупных городов, обращаются к врачу в случае ухудшения здоровья. Они выражают меньшую, чем горожане, удовлетворенность качеством основных видов медицинской помощи, а также менее склонны отмечать позитивные сдвиги в кадровой ситуации в здравоохранении. В работе представлен критический анализ комплекса мероприятий по привлечению медицинских кадров в село. Сделан вывод о том, что общая проблема дефицита кадров, которая остро стоит как для городских, так и для сельских территорий, требует новых гибких форм и механизмов решения, а также усиления работы по нивелированию диспропорций между городом и селом в доступности для граждан квалифицированной медицинской помощи.

Здравоохранение, врачи, средний медицинский персонал, сельские территории, социологический опрос, вологодская область

Короткий адрес: https://sciup.org/14746479

IDR: 14746479 | УДК: 338.49

Текст научной статьи Проблемы дефицита медицинских кадров в сельских территориях

В работе анализируется современное состояние актуальной для России проблемы – недостаточной обеспеченности сельского здравоохранения медицинскими кадрами. Информационной базой исследования преимущественно стали данные ведомственной статистики по Вологодской области (региону, в котором, несмотря на предпринимаемые органами власти меры, отмечаются негативные тенденции), позволившие в отсутствие широкой информации по кадровому составу сельского здравоохранения осуществить анализ ситуации в сравнительном контексте «крупные города – сельские территории» (сельские территории рассматриваются дифференцированно – по уровню урбанизации). Также были использованы результаты социологических опросов жителей региона. Осуществлен анализ обеспеченности сельских регионов России медицинскими кадрами. Показано, что дефицит врачей приводит к снижению качества и доступности медицинской помощи для сельского населения. Жители сельских муниципальных районов Вологодской области в меньшей степени, чем жители крупных городов, обращаются к врачу в случае ухудшения здоровья. Они выражают меньшую, чем горожане, удовлетворенность качеством основных видов медицинской помощи, а также менее склонны отмечать позитивные сдвиги в кадровой ситуации в здравоохранении. В работе представ- лен критический анализ комплекса мероприятий по привлечению медицинских кадров в село. Сделан вывод о том, что общая проблема дефицита кадров, которая остро стоит как для городских, так и для сельских территорий, требует новых гибких форм и механизмов решения, а также усиления работы по нивелированию диспропорций между городом и селом в доступности для граждан квалифицированной медицинской помощи.

Здравоохранение, врачи, средний медицинский персонал, сельские территории, социологический опрос, Вологодская область.

По обеспеченности населения врачами (если опираться только на статистические показатели) Россия занимает достойное в мире, что в значительной степени является отголоском советского периода отечественной истории, когда развитие системы здравоохранения носило стремительный, хотя и преимущественно экстенсивный характер. Государство наращивало материальные фонды отрасли, и в соответствии со строгими и обязательными к исполнению во всех республиках нормативами строились крупные больничные учреждения [17]. Как отмечают зарубежные исследователи, количественные параметры модели национального здравоохранения им. Семашко имели под собой ярко выраженную политическую подоплеку: советское правительство стремилось показать западному миру преимущества социалистического строя [20]. В результате во второй половине XX века была построена масштабная система здравоохранения, обеспеченная широким контингентом врачей.

Несмотря на то что по обеспеченности населения врачами Россия сегодня занимает «выигрышную» позицию в мире (по оценкам ВОЗ и Всемирного банка число врачей в относительном выражении в России выше, чем в таких странах, как Германия, Великобритания и Франция), вряд ли об этом можно говорить без сопутствующих методологических оговорок. В частности, потребность в медицинской помощи в России значительно выше, чем в постиндустриальном мире, а социальный контекст – существенно слабее.

Кроме того, особенности природно-климатических условий и специфика расселения в России требуют особого подхода к формированию механизмов кадрового обеспечения здравоохранения (табл. 1).

Дефицит врачей становится одной из наиболее острых проблем, стоящих на повестке дня российской государственной власти2 [10; 13; 14]. При этом основной акцент делается, и это совершенно справедливо, не столько на потребности в увеличении численности врачей как таковой, сколько на необходимости нивелирования диспропорций в структуре подготовки кадров и их рационального распределения3. «Дефицит врачей в России составляет примерно 40 тысяч специалистов, – отметила министр здравоохранения РФ В. Скворцова в одном из своих заявлений, – но с учетом того, что у нас последние 20 лет никем не регистрировалось обучение тому или иному профилю, у нас есть, например, профицит более чем на 200% стоматологов и дефицит на 40% анестезиологов-реаниматологов» [5; 14]. В 90% регионов России имеет место дефицит врачей по специальностям: «па-

Таблица 1. Показатели числа медицинских кадров в странах мира

|

Территория |

Число врачей, на 100 000 чел. населения (оценка ВОЗ) |

Число врачей, на 1000 чел. населения (в среднем за 2008–2014 гг., оценка Всемирного банка) |

Число врачей терапевтических специальностей на 100 000 чел. населения (оценка ВОЗ) |

Число медсестер и акушерок, на 1000 чел. населения (в среднем за 2008–2014 гг., оценка Всемирного банка) |

|

РФ |

330,64 |

4,3 |

96,98 |

8,5 |

|

Украина |

315,16 |

3,5 |

120,19 |

7,7 |

|

Беларусь |

408,16 |

3,9 |

158.88 |

10,6 |

|

Латвия |

321,6 |

3,6 |

94,44 |

3,4 |

|

Польша |

230,72 |

2,2 |

103,86 |

6,2 |

|

Германия |

410,82 |

3,9 |

95,70 |

11,5 |

|

Франция |

321,51 |

3,2 |

85,51 |

9,3 |

|

Великобритания |

280,65 |

2,8 |

67,88 |

8,8 |

|

Max |

664,49 |

7,7 |

240,88 |

17,4 |

|

Min |

172,21 |

0,0 |

36,67 |

0,1 |

|

Источники: World Development Indicators: Health systems [Electronic resource]. – Available at : http://wdi.worldbank.org/table/2.15 ; |

||||

|

База ВОЗ «Здоровье для всех». |

||||

тологическая анатомия», «клиническая лабораторная диагностика», «рентгенология», «фтизиатрия», «психиатрия»4. В связи с этим также чрезвычайно актуальна проблема дефицита специалистов «первичного контакта», обеспечивающих наполнение активно развивающегося звена первичной медико-санитарной помощи, на роль которого в повышении качества общественного здоровья сделана особая ставка. Особенно остро ситуация складывается в сельских территориях, где нередко, особенно в малочисленных населенных пунктах, отсутствует даже минимально необходимая медицинская помощь.

Анализ уровня обеспечения сельского населения врачами как важнейшего условия организации медицинской помощи и стал целью данной статьи. В качестве объекта исследования выбраны территории Вологодской области, которые будут рассматриваться в сравнительном контексте «крупные города – сельские территории», что обусловлено сложным положением дел в регионе, где отсутствует базовый медицинский вуз. При этом му- ниципальные районы будут условно разделены, на основе демографического подхода, на 3 группы: сельские районы (СР), имеющие в своем составе 100% сельского населения; районы с низким уровнем урбанизации (РНУУ) – от 51 до 99% сельского населения; районы со средним и высоким уровнем урбанизации (РВУУ) – от 0 до 50% сельского населения. К сельским территориям будут отнесены сельские и низкоурбанизированные районы [12].

Характерная для российских регионов дифференциация по параметрам социально-экономического развития касается и системы здравоохранения. Так, разница в обеспеченности населения субъектов РФ врачами составляет 3 раза и варьируется в широком диапазоне значений – от максимального в г. Санкт-Петербурге (81,5) до минимального в Чеченской Республике (26,5) (табл. 2).

Лидирующие позиции по обеспеченности населения врачами, как правило, принадлежат регионам, в которых существуют медицинские вузы. Это Р. Северная Осетия – Алания (Северо-Осетинская государственная медицинская академия), Астраханская (Астраханский государственный медицинский университет), Томская (Сибирский государственный медицинский универси-

Таблица 2. Обеспеченность населения РФ врачами, на 10 тыс. чел. нас.

|

10 наиболее обеспеченных регионов |

2005 г. |

2014 г. |

10 наименее обеспеченных регионов |

2005 г. |

2014 г. |

|

г. Санкт-Петербург |

80,0 |

81,5 |

Костромская область |

36,7 |

35,2 |

|

Республика Северная Осетия – Алания |

66,1 |

70,3 |

Вологодская область |

35,3 |

35,2 |

|

г. Москва |

72,7 |

66,1 |

Республика Марий Эл |

34,1 |

35,0 |

|

Чукотский автономный округ |

78,8 |

65,5 |

Тамбовская область |

33,7 |

34,6 |

|

Астраханская область |

65,7 |

64,4 |

Тульская область |

33,9 |

34,6 |

|

Томская область |

67,3 |

61,2 |

Владимирская область |

33,7 |

33,8 |

|

Магаданская область |

55,2 |

60,2 |

Псковская область |

34,7 |

33,6 |

|

Амурская область |

60,7 |

58,8 |

Ленинградская область |

30,6 |

33,4 |

|

Ярославская область |

58,1 |

57,7 |

Курганская область |

27,7 |

30,2 |

|

Республика Саха (Якутия) |

49,3 |

56,9 |

Чеченская Республика |

28,3 |

26,5 |

|

В РФ в целом – 49. Разница между max и min значениями – 3 раза. |

|||||

|

Примечание: регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры Источник: данные Росстата. |

|||||

Таблица 3. Обеспеченность населения регионов СЗФО врачами, на 10 тыс. чел. нас.

|

Субъект федерации |

2005 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

Темп прироста (убыли), % |

|

г. Санкт-Петербург |

80,0 |

84,8 |

87,2 |

80,6 |

81,2 |

81,5 |

+2 |

|

Архангельская область (без Ненецкого АО) |

53,7 |

57,0 |

56,9 |

55,0 |

54,7 |

56,1 |

+4 |

|

Архангельская область |

53,2 |

56,6 |

56,6 |

54,8 |

54,5 |

55,8 |

+5 |

|

Мурманская область |

50,1 |

57,4 |

57,9 |

56,6 |

57,0 |

55,6 |

+11 |

|

Республика Карелия |

50,5 |

50,4 |

50,4 |

51,7 |

51,9 |

50,7 |

+0,4 |

|

Ненецкий автономный округ |

39,1 |

44,4 |

46,9 |

49,5 |

48,8 |

49,3 |

+26 |

|

Республика Коми |

45,0 |

47,5 |

47,8 |

48,4 |

48,7 |

48,7 |

+8 |

|

Калининградская область |

35,7 |

34,5 |

35,4 |

41,5 |

44,0 |

42,7 |

+20 |

|

Новгородская область |

39,2 |

41,3 |

41,1 |

41,7 |

42,5 |

42,5 |

+8 |

|

Вологодская область |

35,3 |

34,6 |

34,8 |

35,3 |

34,7 |

35,2 |

-0,3 |

|

Псковская область |

34,7 |

34,6 |

35,5 |

35,6 |

35,5 |

33,6 |

-3 |

|

Ленинградская область |

30,6 |

34,4 |

34,2 |

34,4 |

34,3 |

33,4 |

+9 |

|

В целом по СЗФО |

54,3 |

57,8 |

58,9 |

57,0 |

57,6 |

57,5 |

+ 6 |

|

В целом по РФ |

48,6 |

50,1 |

51,2 |

49,11 |

48,9 |

48,5 |

– 0,2 |

|

Источник: данные Росстата. |

тет), Амурская (Амурская государственная медицинская академия) области, Р. Саха (Якутия) (Северо-Восточный федеральный университет им М.К. Аммосова) и др5. Напротив, наименьшие показатели обеспеченности населения врачами имеют место в регионах, где отсутствуют высшие учебные заведения, готовящие врачей. Так, Вологодская область, наряду с Костромской, Тамбовской, Псковской, Владимирской и др. областями, традиционно входит в груп- пу регионов с наиболее сложной ситуацией с позиций обеспеченности населения «старшими» медицинскими работниками6.

Более того, за последние годы ситуация в регионе практически не меняется к лучшему. В рамках Северо-Западного федерального округа Вологодская область – один из двух, наряду с Псковской областью, регионов, которые за анализируемый период демонстрировали слабый нисходящий тренд обеспеченности населения врачами (табл. 3).

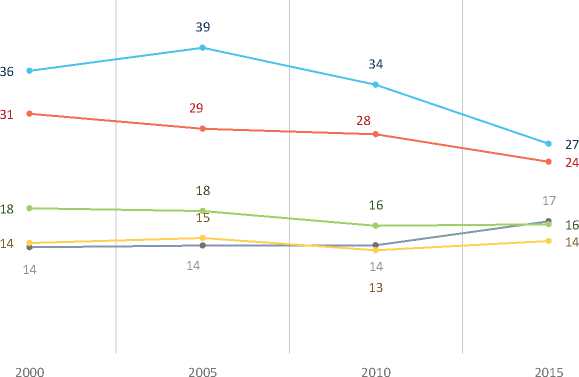

В сельской местности обеспеченность медицинскими кадрами и особенно врачами значительно ниже, чем в целом по территориям (по России – в 3,5 раза) (рис. 1).

Рис. 1. Обеспеченность врачами: общая и в сельской местности, на 10 тыс. чел. нас.

Источник: данные Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ), 2013 г.

Анализ динамики показателя обеспеченности населения врачами на примере Вологодской области показывает противоречивые тенденции в разрезе «крупные города – муниципальные районы»: если в г. Вологде и г. Череповце с 2000 по 2015 год отмечается существенное снижение показателя, то в сельских районах и районах со средним, высоким и низким уровнем урбанизации ситуация выгля- дит стабильной со слабыми восходящими трендами (рис. 2)7.

Однако это обманчивое впечатление, поскольку численность населения муниципальных районов в течение анализируемого периода также сокращалась. При этом в рамках выделенных групп территорий имеется существенный разброс значений показателя. Например, в группе сельских районов максимальное значение достигло 22,2 ед. на 10 000 населения (Вашкинский район), тогда как минимальные отмечены в Бабушкинском районе (14,1 ед.), а также в районах, близлежащих к крупным городам – Вологодском и Череповецком (10,4 и 12 ед. на 10 000 соответственно), что объясняется размещением крупных объектов инфраструктуры, в частности центральной районной больницы, в городской зоне.

В период с 2000 по 2015 год отмечается снижение общей численности врачей, причем как в сельских территориях (в СР – на 8%; в РНУУ – 23%), так и в крупных

-

7 По данным департамента здравоохранения Вологодской области, в 2016 году в регионе удалось достичь минимального за последние годы разброса в значениях прибыли-убыли врачей – 63 (перевес в сторону убыли); к 2020 году планируется добиться паритета в движении кадров.

г. Вологда

г. Череповец

Сельские районы

Районы с низким уровнем урбанизации

Районы со средним и высоким уровнем урбанизации

Рис. 2. Обеспеченность врачами по территориям Вологодской области, на 10 тыс. чел. нас. Источник: данные МИАЦ Вологодской области.

Таблица 4. Численность врачей в разрезе территорий Вологодской области, чел.

Территория

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2015 г.

Темп прироста (убыли), %

г. Вологда

942

848

817

778

-17,4

г. Череповец

1166

1204

1062

848

-27,3

По районам (всего)

1144

1047

920

865

-24,4

Сельские районы

290

262

253

266

-8,3

Районы с низким уровнем урбанизации

214

204

173

165

-22,9

Районы со средним и высоким уровнем урбанизации

626

581

494

434

-30,7

Всего по области

4129

4014

3844

3600

-12,8

Источник: данные МИАЦ Вологодской области.

Таблица 5. Численность среднего медицинского персонала в разрезе территорий Вологодской области, чел.

Территория

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2015 г.

Темп прироста (убыли), %

г. Вологда

2351

2086

2139

2121

-10

г. Череповец

3518

3587

3062

2505

-29

По районам (всего)

5940

5682

4852

4148

-30

Сельские районы

1669

1573

1339

1223

-27

Районы с низким уровнем урбанизации

1321

1255

1057

886

-33

Районы со средним и высоким уровнем урбанизации

2973

2854

2456

2039

-31

Всего по области

14349

13744

12847

11699

-19

Источник: данные МИАЦ Вологодской области.

городах (17% в Вологде и 27% в Череповце). Пусть убыль численности врачей в сельских районах и не кажется настолько значительной, как в крупных городах, она все же тревожна, поскольку речь идет о снижении и без того минимальных величин абсолютных показателей (табл. 4).

Согласно итогам социологического опроса, проведенного специалистами ИСЭРТ РАН в 2013 году среди руководителей высшего звена регионального здравоохранения, управленцы отмечают в среднем 30%-й дефицит врачей в организациях, которые они возглавляют8.

Кроме того, в анализируемый период снижалась и численность среднего медицинского персонала (с 14 394 до 11 699), в абсолютных показателях составившая 2695 чел., или 19%. Особенно существенные потери понесли муниципальные районы и г. Череповец, где сокращение со- става медицинских работников среднего звена достигло трети от базового уровня. Эта тенденция, в отличие от снижения числа врачей, уже не находит объяснения в отсутствии образовательных учреждений, поскольку в регионе существует областной медицинский колледж (табл. 5).

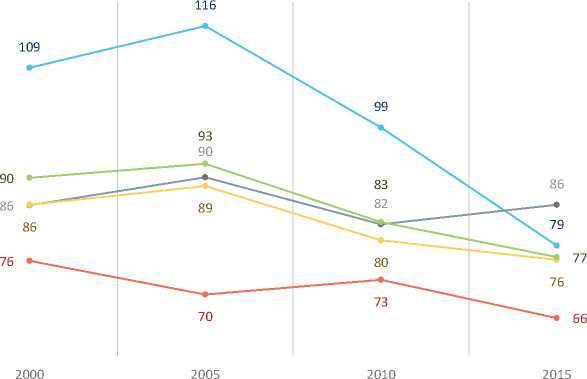

Однако обеспеченность сельских территорий средним медицинским персоналом в относительном выражении кажется достаточно стабильной, что в известной степени определяется общим снижением численности сельского населения (рис. 3) 9 .

Оценки жителями обеспеченности здравоохранения кадрами подтверждают выявленныеспомощьюданныхофициаль-ной статистической отчетности негативные тренды. По данным за 2016 год, 51% вологжан, 47% череповчан и 43% жителей районов отметили ее как проблему, с которой им приходится сталкиваться10.

Рис. 3. Обеспеченность средним медицинским персоналом по территориям Вологодской области, на 10 тыс. чел. нас.

Источник: данные МИАЦ Вологодской области.

г. Вологда г. Череповец

Сельские районы

Районы с низким уровнем урбанизации

Районы со средним и высоким уровнем урбанизации

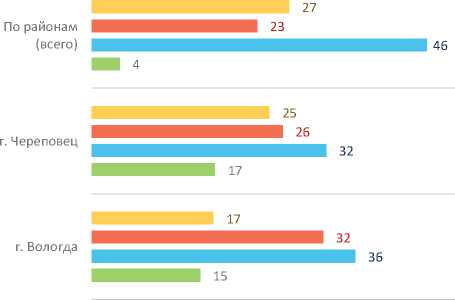

Согласно исследованиям, проведенным в 2015 году (социологический опрос «Социокультурный портрет населения Вологодской области»), респонденты, проживающие в муниципальных районах, в меньшей степени, чем жители крупных городов, склонны отмечать позитивные сдвиги в кадровой ситуации в здравоохранении. Если в крупных городах 15–17% респондентов видят улучшение в обеспеченности медицинских организаций кадрами за последние 5 лет, то в муниципальных районах доля таковых составляет лишь 4% (рис. 4).

Не обладая достоверной информацией о перемещениях кадров в сети медицинских организаций региона, мы, тем не ме- проведения опроса универсальна: опрашивается 1500 респондентов старше 18 лет в городах Вологде и Череповце, в Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, Грязовецком, Кирилловском, Никольском, Тарногском, Шекснинском районах. Репрезентативность выборки обеспечивается соблюдением следующих условий: пропорций между городским и сельским населением; пропорций между жителями населенных пунктов различных типов (сельские населенные пункты, малые и средние города); половозрастной структуры взрослого населения области. Метод опроса – анкетирование по месту жительства респондентов. Ошибка выборки не превышает 5%.

нее, можем предположить, что снижение численности врачей в городах и муниципальных районах обусловлено как тенденциями оптимизации здравоохранения, так и перетеканием врачей во все более расширяющийся коммерческий сектор, что особенно актуально для крупных городов. Более того, утечка кадров в частные медицинские организации носит не стихийный, а селективный характер: квалифицированные специалисты, получившие богатый опыт, работая в государственных учреждениях, затем выбирают в качестве нового места работы клиники с более высокой заработной платой, меньшей административной и бумажной «волокитой» и гибким графиком работы11.

-

11 Проблема «перетока» врачей из государственного в коммерческий сектор здравоохранения была озвучена и на форуме Общероссийского народного фронта «За качественную и доступную медицину!» ( http://kremlin.ru/events/president/news/50249 ).

■ Затрудняюсь ответить ■ Снизилось ■ Не изменилось ■ Повысилось

Рис. 4. Оценки жителями Вологодской области обеспеченности здравоохранения кадрами (изменение ситуации за последние 5 лет), % от числа опрошенных в 2015 году

Источник: данные опроса общественного мнения «Социокультурный портрет населения Вологодской области», ИСЭРТ РАН, 2015 г.

Однако в этом есть и некоторые позитивные моменты. Например, прием к высококвалифицированному врачу на платной основе, как это ни парадоксально, оказывается доступен для многих граждан, которые ранее не могли добиться этого в силу несовершенства «логистической» системы, ее также можно назвать системой маршрутизации пациентов, здравоохранения (прежде всего, речь идет о «приписной» системе и отсутствии возможности для свободного выбора врача). Так, по данным социологического опроса населения, проведенного специалистами ИСЭРТ РАН в 2014 году, четверть респондентов, получавших платные медицинские услуги в частной клинике, назвали причиной этого стремление попасть на прием к конкретному высококвалифицированному врачу. Среди жителей муниципальных районов, впрочем, эта доля составила 15%, однако они назвали важной другую причину – отсутствие необходимых специалистов в государственных учреждениях здравоохранения.

Вместе с тем диффузия кадров между коммерческим и общественным секторами здравоохранения ограничена узким набором специальностей (это преимуще- ственно стоматологи, дерматологи, урологи, офтальмологи и гинекологи), что не позволяет рассматривать частную систему здравоохранения в качестве источника недостающих в государственных медицинских организациях врачей [15].

Дефицит медицинских кадров при внушительных объемах работы и скромном уровне заработной платы оборачивается тем, что специалисты вынуждены работать на нескольких ставках. Коэффициент совместительства врачей в регионе составляет 1,8, в муниципальных районах – 1,6. Со средним медицинским персоналом дело обстоит несколько лучше, однако в городах коэффициент совместительства по данной категории специалистов также высок. Вместе с тем за усредненными значениями показателей скрываются существенные территориальные различия. Например, коэффициент совместительства для врачей варьируется от 1,2 до 2,2. Для среднего медперсонала разброс между минимальными и максимальными значениями показателя также присутствует, однако он менее заметен (табл. 6).

Продолжая ранее высказанную идею о качественных различиях в кадровом составе персонала между крупными городами и сельскими районами, приведем данные о квалификационных характеристиках врачей в территориальном разрезе. Пусть наличие квалификационной категории не всегда является неоспоримым свидетельством профессионализма медицинского работника, использование в качестве критерия эффективности кадров показателя численности врачей, имеющих категорию, все же имеет разумные основания. При прочих равных условиях формальное подтверждение уровня квалификации является важным преимуществом, косвенно свидетельствующим об опыте, профессиональном развитии работников и пр. Доля специ-

Таблица 6. Коэффициент совместительства медицинских работников в Вологодской области

|

Территория |

2005 г. |

2010 г. |

2015 г. |

|

Врачи |

|||

|

г. Вологда |

1,8 |

1,9 |

1,8 |

|

г. Череповец |

1,7 |

1,6 |

1,8 |

|

По районам (всего) |

1,7 |

1,6 |

1,6 |

|

Сельские районы |

1,6 |

1,5 |

1,5 |

|

Районы с низким уровнем урбанизации |

1,7 |

1,6 |

1,5 |

|

Районы со средним и высоким уровнем урбанизации |

1,7 |

1,5 |

1,6 |

|

Максимальное значение по районам |

2,2 |

2,1 |

2,2 |

|

Минимальное значение по районам |

1,3 |

1,1 |

1,2 |

|

Всего по области |

1,7 |

1,7 |

1,8 |

|

Средний медицинский персонал |

|||

|

г. Вологда |

1,7 |

1,6 |

1,6 |

|

г. Череповец |

1,6 |

1,4 |

1,5 |

|

По районам (всего) |

1,3 |

1,2 |

1,3 |

|

Сельские районы |

1,3 |

1,2 |

1,2 |

|

Районы с низким уровнем урбанизации |

1,2 |

1,1 |

1,4 |

|

Районы со средним и высоким уровнем урбанизации |

1,3 |

1,2 |

1,4 |

|

Максимальное значение |

1,5 |

1,3 |

1,6 |

|

Минимальное значение |

1,1 |

1,1 |

1,1 |

|

Всего по области |

1,4 |

1,4 |

1,5 |

|

Источник: данные МИАЦ Вологодской области. |

|||

г. Вологда г. Череповец

Сельские районы

Районы с низким уровнем урбанизации

Районы со средним и высоким уровнем урбанизации

Рис. 5. Доля врачей, имеющих квалификационную категорию, в разрезе территорий, % от общего числа врачей, 2015 год

Источник: данные МИАЦ Вологодской области.

алистов, имеющих квалификационную категорию, в общей численности врачей, работающих в сельских территориях Вологодской области, ниже, чем в крупных городах. Стоит отметить, что значение показателя в сельских районах выше, чем в РНУУ, и даже на незначительную величину выше, чем в РВУУ, что, вероятно, связано с эффектом меньшего масштаба и преобладанием в структуре медицинских работников «стажистов». В целом за период с 2000 по 2015 год отмечается общее снижение доли врачей, имеющих квалификационную категорию, в общей численности врачей (рис. 5).

Анализ оценок населением региона изменений параметров качества медицинской помощи за последние годы по- зволяет заключить, что жители ощущают рост технического оснащения медицинских учреждений, отмечают тенденцию совершенствования методов и средств лечения (впрочем, этого нельзя сказать о сельских жителях, которые, в отличие от горожан, отмечают негативные тренды). Наряду с этим скорость улучшения качества обслуживания и уровень квалификации работников, по их мнению, заметно отстают от этих позитивных изменений. Особенно строго параметры качества обслуживания и квалификации медицинских работников оценивают жители муниципальных районов (табл. 7).

Социальная инфраструктура, в частности инфраструктура здравоохранения, имеет сетевой характер [1]. Если принимать во внимание особенности расселения и демографической структуры населения Вологодской области, идея обеспечить все населенные пункты комплексом необходимой медицинской по- мощи должна восприниматься не только как утопическая, но и как контрпродуктивная. Формирование оптимальной пространственной модели здравоохранения не может обсуждаться исключительно в терминах пропорционального размещения объектов инфраструктуры, а должно опираться на построение эффективного комплекса коммуникаций между пациентами и медицинскими службами в контексте трехуровневой системы оказания медицинской помощи. В связи с этим представляется разумной идея (она начинает воплощаться в Вологодской области) построения структуры, опирающейся на межрайонные центры как узловые элементы оказания вторичной медицинской помощи. Подобная структура имеет под собой не только экономические основания, но и преимущества с точки зрения медицины и благополучия пациентов. Однако до сих пор разумная пропорция между первичной, вторичной и третич-

Таблица 7. Оценки жителями Вологодской области изменений параметров качества медицинской помощи за последние 5 лет (по данным 2015 года)

|

Вариант ответа |

г. Вологда |

г. Череповец |

По районам (всего) |

Область в целом |

|

Качество обслуживания |

||||

|

Повысилось |

17,4 |

19,8 |

7,7 |

13,4 |

|

Не изменилось |

48,7 |

38,0 |

50,8 |

46,9 |

|

Снизилось |

21,8 |

27,3 |

19,5 |

22,1 |

|

Затрудняюсь ответить |

12,2 |

15,0 |

22,0 |

17,6 |

|

Техническое оснащение |

||||

|

Повысилось |

36,0 |

42,8 |

8,0 |

24,5 |

|

Не изменилось |

33,9 |

28,3 |

48,0 |

39,1 |

|

Снизилось |

14,5 |

10,8 |

15,5 |

14,0 |

|

Затрудняюсь ответить |

15,5 |

18,3 |

28,4 |

22,4 |

|

Методы и средства лечения |

||||

|

Повысилось |

33,4 |

38,0 |

11,1 |

24,0 |

|

Не изменилось |

36,3 |

32,5 |

48,7 |

41,2 |

|

Снизилось |

13,5 |

13,5 |

14,6 |

14,0 |

|

Затрудняюсь ответить |

16,8 |

16,0 |

25,6 |

20,8 |

|

Квалификация медицинских работников |

||||

|

Повысилось |

18,7 |

21,3 |

7,7 |

14,1 |

|

Не изменилось |

45,9 |

39,8 |

49,6 |

46,0 |

|

Снизилось |

22,0 |

25,0 |

23,4 |

23,5 |

|

Затрудняюсь ответить |

13,5 |

14,0 |

19,3 |

16,4 |

|

Примечание: анализ результатов социологических опросов будет сопровождаться сопоставлением крупных городов и всех муниципальных районов. Эти данные приводятся с целью подкрепления общих тенденций, выявляемых на основе статистических показателей, а потому носят иллюстративный характер. Источник: данные опроса общественного мнения «Социокультурный портрет населения Вологодской области», ИСЭРТ РАН, 2015 г. |

||||

ной медицинской помощью, прежде всего в части разделения полномочий и ответственности между организациями различного уровня, в России не найдена. Например, стоит ли распространять высокотехнологичную медицинскую помощь на все более широкий спектр организаций или же ее оказание – прерогатива крупных специализированных центров? С одной стороны, это необходимо как для развития здравоохранения, так и для приближения высокотехнологичной медицинской помощи к населению. Однако насколько быстро специалисты, работающие, скажем, в городской больнице, смогут освоить новые технологии и успешно их применять? Для того чтобы набрать высокую квалификацию в проведении хирургических операций, неслучайно это называют ремеслом и практическим искусством, врачу требуется ежедневная практика. Возможно ли это, когда в отсутствие массового потока пациентов хирург выполняет операцию 1–2 раза в неделю? Это один из многих практических примеров, показывающих, что построение системы оказания медицинской помощи является крайне сложной и пока нерешенной задачей.

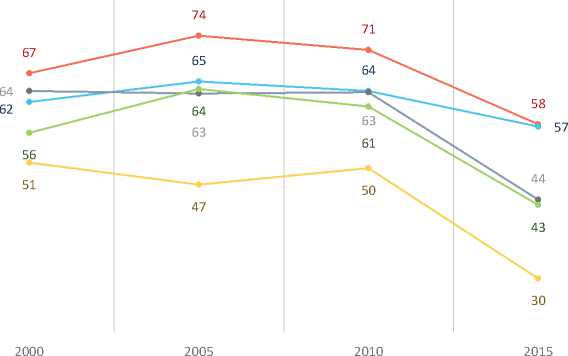

Вместе с тем с позиций доступности высококачественных социальных услуг жители сельских территорий находятся в зоне повышенного риска по ряду причин. Прежде всего, социальная инфраструктура имеет сетевую организацию, что приводит к пространственной удаленности мелких населенных пунктов от ее узловых элементов. Вторая причина следует из первой: неравномерность сети подразумевает нерегулярный характер насыщенности ее элементов финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами, при этом периферийные зоны обеспечиваются слабо не только количественно, но и качественно. Можно возразить, что различия городских и районных медицинских учреждений в уровне квалификации медицинского персонала являются спорным и сложно доказуемым фактом, однако он все же имеет основания. Крупный город предоставляет значительно больше возможностей для повышения квалификации, обмена опытом и распространения новой актуальной информации, а также новых технологий, что является важным моментом для молодых специалистов. Наконец, в городе значительно жестче конкуренция кадров за рабочее место, тогда как на селе администрация медицинского учреждения ограничена узкими границами в выборе персонала. Поэтому квалификация врача, работающего в сельской амбулатории, при прочих равных условиях будет ниже, чем квалификация аналогичного специалиста, занятого в крупной больнице регионального значения. Иными словами, жители села обречены на более «скромное» медицинское обслуживание, чем жители крупных городов. В качестве подтверждения этого факта приведем данные субъективной оценки жителями Вологодской области удовлетворенности качеством медицинской помощи в сравнительном контексте разделения на территории и виды медицинских услуг. Коэффициент удовлетворенности населения качеством медицинской помощи в муниципальных районах заметно ниже, чем в крупных городах, практически по всем основным ее видам. Особенно это касается качества диагностики, скорой и госпитальной медицинской помощи (рис. 6).

Заметное неравенство складывается в части получения скорой медицинской помощи. Число лиц, которым оказана медицинская помощь при выездах, для городского населения в России составляет 251,7 на 1000 чел. населения, тогда как для сельских жителей – 335,7 (данные 2015 года, Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения).

Рис. 6. Коэффициент удовлетворенности населения качеством медицинской помощи*(по данным 2016 года)

*Рассчитывается на основе распределения ответов респондентов на вопрос «Если Вам в течение последнего года приходилось обращаться за следующими медицинскими услугами, то удовлетворило ли Вас их качество?» (% от тех, кто обращался к врачу в течение последнего года: разность между положительными и отрицательными ответами делится на 100.

Источник: данные мониторинга общественного мнения, ИСЭРТ РАН, 2016 г.

Важнейший вопрос, который стоит на повестке дня органов власти, заключается в обеспечении кадрами первичного звена, которое в современных условиях имеет приоритетное значение [19]. В сельских территориях эта проблема стоит особенно остро. «В результате у нас первичное звено оголилось, а совершенно избыточные трудовые ресурсы сконцентрировались вокруг ведущих клиник», – так охарактеризовала эту ситуацию министр здравоохранения РФ. В. Скворцова [2].

Требования к размещению медицинских пунктов и организаций на селе, а также правила, регламентирующие обеспечение сельских жителей медицинской помощью, были впервые утверждены Минздравом России только в 2015 году (приказ о внесении изменений в Положение об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в части организации помощи сельским жителям). Главная идея приказа – обеспечение полного охвата сельских жителей, в условиях которого каждый человек прикрепляется к конкретному врачу или фельдшеру. Однако даже эти требования не гарантируют жителям малых населенных пунктов квалифицированной медицинской помощи, поскольку при чис- ленности населения менее 100 человек в деревне предусмотрена организация домовых хозяйств, обеспеченных средствами первой помощи, аптечками, наборами для оказания первой помощи, а также средствами связи с территориальным центром медицины катастроф и доступом к информационно-коммуникационной сети Интернет, использование которых ложится на плечи самих жителей (табл. 8).

Таким образом, в России, где в структуре сельского расселения преобладают малочисленные сельские населенные пункты (две трети имеют население менее 200 человек), возможность осмотра и консультации врача в месте проживания предоставляется лишь жителям сравнительно крупных сел с численностью населения более 2 тыс. человек, доля которых, согласно данным переписи населения 2010 года, составляет лишь 5% среди всех сельских населенных пунктов страны.

В регионах с выраженными климатогеографическими особенностями применяются и другие формы «встречной» коммуникации: например, в Вологодской, Архангельской областях, Республике Коми, Ямало-Ненецком автономном округе функционирует поезд «Хирург Николай Пирогов», а в Кемеровской области

Таблица 8. Требования к организации первичной медицинской помощи в сельских населенных пунктах в зависимости от их численности

|

Число жителей в населенном пункте |

Медицинские пункты и организации |

|

Более 2 тыс. человек |

Врачебные амбулатории |

|

От 1 до 2 тыс. человек (если расстояние до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км) |

Фельдшерско-акушерский пункт/фельдшерский здравпункт |

|

От 1 до 2 тыс. человек (если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км) |

Центр общей врачебной практики/врачебная амбулатория |

|

От 301 до 1 тыс. человек |

Фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае отсутствия других медицинских организаций |

|

От 100 до 300 человек (если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км) |

Фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты |

|

От 100 до 300 человек (если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км) |

Домовые хозяйства и (или) выездные формы работы |

|

Менее 100 человек (более чем в 6 км от медицинских организаций или их структурных подразделений) |

Домовые хозяйства |

|

Источник: данные Минздрава РФ. |

|

и Алтайском крае – поезд «Здоровье», оснащенный современным оборудованием. В Томской области, Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае работают теплоходы здоровья.

Дать объективную оценку состоянию кадровых ресурсов здравоохранения затруднительно по причине сложности и многогранности самого вопроса (за средними цифрами скрываются важные качественные характеристики: специализация, профессиональная категория, структура кадрового состава, уровень заработной платы, действия мотивирующих факторов и т. д.). Однако анализ даже самых общих статистических показателей позволяет очертить контуры актуальных для российского здравоохранения проблем, в частности проблемы территориальных диспропорций в обеспеченности региональных систем здравоохранения медицинскими кадрами. Нельзя не отметить парадоксальности сложившейся ситуации: на фоне внушительных, в межстрановом сопоставлении, показателей обеспеченности отечественного здравоохранения врачами на локальном уровне остро ощущается дефицит врачебных кадров.

Официальная позиция власти на этот счет понятна: кадровые проблемы российского здравоохранения обусловлены не только и не столько дефицитом врачей или среднего медицинского персонала, сколько сформировавшимися диспропорциями в отрасли, а именно дисбалансом в обеспеченности медицинскими кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, в целом и в частности врачами-специалистами и врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми; в укомплектованности штатов медицинских организаций, расположенных в сельской местности и в городах; в соотношении между количеством врачей и медицинских работников со средним профессиональным образованием. Именно это объяснение ложится в основу мероприятий, разрабатываемых органами исполнительной власти для улучшения кадровой ситуации в российском здравоохранении.

Важным шагом в этом направлении стала Программа «Земский доктор», реализуемая в стране с 2012 года, позволившая привлечь в сельские населенные пункты молодые медицинские кадры, что признают не только представители органов исполнительной власти, но и авторитетные исследователи [15]. Однако уже на первом этапе реализации Программы получили широкое распространение факты коррупции и злоупотреблений. Среди них – получение компенсационной выплаты медицинскими работниками после кратковременного периода увольнения и последующего возвращения на работу через две недели в то же медицинское учреждение, выплаты медицинским работникам без соответствующего сертификата специалиста, принятым на неполную ставку по основной должности, на время отсутствия основного работника и др. [7]. Подобные нарушения стали итогом предоставления местным органам власти как широких полномочий в принятии решений, так и федеральных финансовых средств (средства Федерального фонда ОМС) без соответствующей проработки инструментов контроля. Поэтому с 2013 года финансирование осуществляется в равных долях за счет иных бюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам территориальных фондов ОМС из бюджета ФФОМС, а также за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, что снижает риск нецелевого использования средств. Позднее в 2015 году список получателей единовременной выплаты был расширен за счет лиц в возрасте до 45 лет, а также врачей, оказывающих медицинскую помощь в рабочих поселках12. Вместе с тем, ощущается необходимость включения в программу и малых городов, которые испытывают острый дефицит медицинских кадров не в меньшей степени, чем села. Например, в г. Тотьме Тотемского района Вологодской области складывается парадоксальная ситуация. Администрации города и района, которые выполняют функцию межрайонного центра и принимают в ЦРБ пациентов из ряда близлежащих территорий, вынуждены решать проблему привлечения кадров в отрасль собственными силами.

В целях устранения дефицита медицинских работников медицинскими организациями и органами местного самоуправления муниципальных образований Вологодской области предусмотрена выплата в размере 100 тыс. рублей врачам, проживающим и работающим в сельской местности13. Однако к 2015 году договоры на единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн руб. были подписаны лишь со 110 врачами (в 2014 году – с 22 чел., в 2015 году – с 30). Если скромные итоги реализации данной инициативы могут найти объяснение в низком притоке молодых кадров в сельскую местность, то малый охват врачей выплатами в размере 100 тыс. рублей (всего за период 2011–2015 гг. – 95 чел.) вызывает вопросы.

С целью привлечения врачей для работы в медицинских организациях области обеспечено предоставление дополнительных гарантий и мер социальной поддержки медицинским работникам. Законом Вологодской области от 6 мая 2013

ших на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок из другого населенного пункта, заключивших с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации договор.

года № 3035-ОЗ «О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения области» установлены денежные выплаты в размере 4,0 тыс. рублей в месяц студентам вузов и интернам, обучающимся в рамках целевой контрактной подготовки для учреждений здравоохранения области. В настоящее время получают стипендию 490 студентов первых, вторых, третьих курсов и интернов, заключивших с государственными учреждениями здравоохранения области договоры о трудоустройстве после окончания обучения на срок не менее 3 лет (2014 год – 342 чел.).

На сегодняшний день в Вологодской области также реализуются дополнительные меры социальной поддержки медицинских работников: предоставление благоустроенного жилья, частичная компенсация расходов по договору найма жилого помещения, в том числе и в период обучения в интернатуре, оплата расходов по переезду в сельскую местность, выплата «подъемных» молодым специалистам, выплата дополнительных стипендий студентам медицинских вузов и колледжей, интернам и т. д. В 17 из 26 муниципальных образованиях области реализуются целевые программы по кадровому обеспечению отрасли. Однако итоги реализации проектов выражаются двузначными числами и не позволяют говорить об их принципиальном влиянии на сложившуюся негативную ситуацию. Так, в 2015 году за счет средств бюджетов муниципальных образований выделены лишь 25 квартир, произведена частичная компенсация расходов по договору найма жилого помещения 16 врачам. Наконец, сами администрации ЦРБ далеко не всегда заинтересованы в пополнении кадрового состава своих организаций. Во-первых, вновь пришедшие молодые специалисты не обладают необходимым практическим опытом, нуждаются в обучении. Во-вторых, приход новых специалистов, обеспечив снижение совместительств, приведет к «размыванию» фонда оплаты труда и снижению заработной платы персонала. Органы исполнительной власти ставят проблему кадрового дефицита в медицинских организациях региона в перечень приоритетных, однако действия по изменению положения дел пока не привели к заметным резуль-татам14. Последнее не говорит о неэффективности и необходимости пересмотра государственной политики по устранению кадровых диспропорций в здравоохранении, поскольку выбранная стратегия в своей основе является конструктивной, однако ощущается необходимость активизации действий в рамках данной работы. Важно помнить, что положительный опыт, заимствованный из других стран, следует совмещать со знанием собственных социокультурных особенностей и традиций, а также уроками, полученными в результате осуществления программ для работников здравоохранения среднего звена и в локальных сообществах.

Список литературы Проблемы дефицита медицинских кадров в сельских территориях

- Белехова, Г. В. Об оценке социальной инфраструктуры сельских территорий /Г. В. Белехова, К. Н. Калашников, В. В. Шаров//Проблемы развития территории. -2013. -№ 1(83). -С. 72-84.

- Государственная программа «Земский доктор» на 2017 год : утв. распоряжением Правительства РФ от 22 декабря 2011 года № 2247-р. -Режим доступа: http://2017god.com/programma-zemskij-doktor-na-2017-god -Дата обращения 12.01.2017.

- Доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения /Министерство здравоохранения РФ. -М., 2015. -161 с.

- Доклад о состоянии здравоохранения в мире /Всемирная организация здравоохранения. -Женева: ВОЗ, 2008. -152 с.

- Исаева, И. В. В России нехватка врачей /И. В. Исаева//МРТ-эксперт. -2013. -Режим доступа: http://www.mrtexpert.ru/articles/291 -Дата обращения 02.12.2017.

- Калашников, К. Н. Ресурсное обеспечение российского здравоохранения: проблемы территориальной дифференциации /К. Н. Калашников//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2015. -№ 1. -C. 72-87.

- Комментарий Минздрава России об эффективности программы «Земский доктор» : официальный сайт Минздрава России. -Режим доступа: https://www.rosminzdrav.ru/news/2015/07/15/2449-kommentariy-minzdrava-rossii-ob-effektivnosti-programmy-zemskiy-doktor -Дата обращения 19.01.2017.

- Конституция Российской Федерации : по состоянию на 21 июля 2014 года. -М.: Юрайт, 2009. -48 с.

- Лихачева, Т. Н. Демографический прогноз численности сельского населения Северо-Западного федерального округа /Т. Н. Лихачева, А. В. Короленко, К. Н. Калашников//Проблемы развития территории. -2016. -№ 6. -C. 112-131.

- Министерство здравоохранения РФ : официальный сайт. -Режим доступа: https://www.rosminzdrav.ru/ru -Дата обращения 23.01.2017.

- Модернизация здравоохранения: новая ситуация и новые задачи /Л. Д. Попович, Е. Г. Потапчик, С. К. Салахутдинова, Е. В. Селезнева, И. М. Шейман, С. В. Шишкин; под ред. И. М. Шеймана, С. В. Шишкина. -М.: РАНХ, 2010. -232 с.

- Панов, М. М. Трудовыересурсысельскихтерриторий: состояние и проблемы/М. М. Панов//Вопросы территориального развития. -2014. -№ 5. -11 с.

- Публичный доклад о результатах деятельности департамента здравоохранения Вологодской области за 2015 год /Департамент здравоохранения Вологодской области. -Вологда, 2016. -26 с.

- Скворцова, В. И. Система здравоохранения в РФ обескровлена дефицитом кадров /В. И. Скворцова//Россия 1. -2013. -9 дек.

- Улумбекова, Г. Э. Здравоохранение России. Что надо делать /Г. Э. Улумбекова. -2-е изд. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. -704 с.

- Шабунова, А. А. Вологодская область: перспективы демографического развития /А. А. Шабунова, А. О. Богатырев//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2010. -№ 3 (11). -С. 51-60.

- Hospitals in a changing Europe /edited by Martin McKee and Judith Healy. -Buckingham: Open University Press, 2002. -P. 320.

- Human resources for universal health coverage: leadership needed A. Padilha//Bull World Health Organ 2013;91:800-800A . -Available at: http://www.who.int/bulletin/volumes/91/11/13-118661.pdf

- The world health report 2008: primary health care now more than ever /World Health Organization, 2008. -P. 15.

- Field, M. G. The health crisis in the former Soviet Union: A report from the «post-war» zone /M. G. Field//Social Science & Medicine. -1995. -Vol. 41. -Iss.11. -P. 1469-1478.

- World Bank : official site. -Available at: http://data.worldbank.org