Проблемы декомпозиции показателей единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации в региональной экономической политике

Автор: Бушенева Юлия Ивановна

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 6, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена вопросам гармонизации региональных планов и федеральных ориентиров при реализации Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации. В работе обосновано наличие пяти дериваций - отклонений прогнозно-планового процесса от оптимальной траектории: недостаточная степень гармонизированности между федеральными и региональными целевыми показателями; повышенная неустойчивость плановых показателей во времени; наличие пробелов в едином целеполагании; значительная амбициозность; гипертрофированно жёсткое целеполагание. Практический аспект проведенного исследования осуществлен на основе контент-анализа плановых и целевых показателей стратегий развития отдельных федеральных субъектов (на примере регионов Северо-Западного федерального округа). В качестве рекомендаций по сокращению деривативности рекомендуется формирование «плана регионального интереса», определение сроков для трансформации региональных плановых документов, установление приоритетов в региональном развитии с увязкой с федеральными ориентирами, формирование модульной стратегии регионального развития, определение степени ответственности должностных лиц за недостижение плановых показателей.

Единый план по достижению национальных целей развития российской федерации, декомпозиция, деривации, целевые показатели, планирование, регион, федеральные ориентиры, достижение

Короткий адрес: https://sciup.org/149142707

IDR: 149142707 | УДК: 332.142 | DOI: 10.24158/pep.2023.6.16

Текст научной статьи Проблемы декомпозиции показателей единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации в региональной экономической политике

Pushkin Leningrad State University, Saint Petersburg, Russia, ,

Введение . Проведение существенного изменения архитектуры целеполагания в государственном управлении в 2021 г. нашло свое выражение в создании Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 г. и на плановый период до 2030 г. (далее – Единый план)1. Он включает в себя как уже реализующиеся мероприятия в рамках государственных программ или национальных проектов, так и новые стратегические инициативы.

Необходимость приведения всех целей и целевых показателей в единый формат назревала достаточно давно. Последним такого рода важным документом, объединяющим цели государственного управления, была Концепция долгосрочного социально-экономического развития2, действовавшая на протяжении 2008–2020 гг. Но после завершения ее действия нового масштабного целеполагающего документа вплоть до принятия Единого плана в октябре 2021 г. так и не было принято. Также не была принята и Стратегия долгосрочного социально-экономического развития России, предусмотренная Федеральным законом от 28 июля 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании»3.

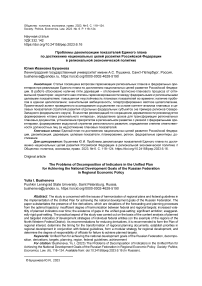

В результате принятия Единого плана выстроена логичная и четкая архитектура целеполагания (рисунок 1), берущая начало в национальных целях, поставленных в указе Президента РФ (далее – Указ № 474)4. Единый план в большей своей части направлен на достижение целевых показателей на федеральном уровне, но также содержит в себе региональное измерение работы по достижению национальных целей развития.

Рисунок 1 – Архитектура целеполагания в Едином плане

Значительная часть национальных целей, определенных Указом № 474, декомпозирована на региональный уровень через показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц, что также коррелирует с нормами Указа Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. № 6815. Персональную ответственность за реализацию национальных целей развития на своей территории несут высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.

Методология исследования . Приведенные факты подчеркивают наметивший в государственном управлении тренд на повышение директивности планирования, в том числе и за счет выстраивания в определенном смысле строгих федеральных ориентиров, по которым центр планирует измерять эффективность реализации социально-экономической политики регионов. Но согласование, упорядочивание и гармонизация федеральных ориентиров и региональных планов являются сложной проблемой в силу разнообразия региональных особенностей социально-экономического развития и политики, что приводит к появлению некоторых устойчивых отклонений (дериваций) прогнозно-планового процесса от оптимальной траектории. Потенциально такие деривации способны создать угрозу дисфункции системы управления развитием региона и ситуацию недостижения планируемых целей.

Для исследования подобного рода отклонений в качестве методологии исследования использовались положения системного подхода, который подразумевает наличие целостности и взаимосвязей в объекте-системе, какой и является система общероссийского социально-экономического планирования. Выявление дериваций базировалось на методе анализа, а также разработанных нами методиках, предложенных в ранее опубликованных работах, в частности на оценке на основе элементов универсальной карты диагностики деривативности (патологичности) прогнозно-плановой работы (Бушенева, 2022).

Результаты исследования . Первой деривацией следует назвать алогичность – недостаточную степень гармонизированности между федеральными и региональными целевыми показателями, проявляющуюся в том, что положения Единого плана в значительной мере не скоординированы с положениями стратегических планов на региональном уровне.

В регионах до принятия на федеральном уровне Единого плана был разработан целый комплекс документов стратегического планирования, направленный на целеполагание. И цели, поставленные на региональном уровне, в силу разного времени принятия этих документов не всегда имеют корреляцию с ориентирами федерального уровня. Приведем несколько примеров. Так, в таблице 1 дано сравнение плановых показателей численности населения, приведенных в Едином плане и стратегиях развития отдельных регионов Северо-Западного федерального округа.

Таблица 1 – Показатели численности населения, установленные в Едином плане и стратегиях развития регионов Северо-Западного федерального округа, тыс. чел.

|

Регион |

Документ |

2023 г. |

2024 г. |

2030 г. |

|

Ленинградская |

Единый план |

1 928,2 |

1 946,2 |

2 111,9 |

|

область |

Стратегия развития1 |

– |

1 941,8 |

2 082,4 |

|

Псковская |

Единый план |

607,5 |

601,9 |

587,1 |

|

область |

Стратегия развития2 |

– |

598,3 |

565,7 |

|

Республика Коми |

Единый план |

791,3 |

780,9 |

737,4 |

|

Стратегия развития3 |

791,3 |

780,9 |

737,4 |

|

|

Архангельская |

Единый план |

1 057,7 |

1 046,9 |

1 001,8 |

|

область |

Стратегия развития4 |

1 062,42 |

1 056,85 |

1 028,71 |

|

Ненецкий |

Единый план |

44,2 |

44,0 |

44,6 |

|

автономный округ |

Стратегия развития5 |

– |

48,0 |

49,0 |

Приведенные данные показывают, что, например, в Стратегии Республики Коми показатели идентичны Единому плану, тогда как для Ленинградской и Псковской областей более высокие показатели предусмотрены в Едином плане, а в Архангельской области, Ненецком автономном округе – в стратегиях регионов.

Рассмотрим другой пример. В таблице 2 приведен показатель численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Так, в Псковской области и Республике Коми данные Единого плана и стратегий регионов идентичны. В Ленинградской и Архангельской областях, Ненецком автономном округе более амбициозные показатели установлены в Едином плане.

Таблица 2 – Показатели численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, установленные в Едином плане и стратегиях развития регионов Северо-Западного федерального округа, тыс. чел.

|

Регион |

Документ |

2023 г. |

2024 г. |

2030 г. |

|

Ленинградская область |

Единый план |

273,0 |

278,5 |

291,7 |

|

Стратегия развития |

– |

234,0 |

270,0 |

|

|

Псковская область |

Единый план |

87,0 |

88,8 |

93,1 |

|

Стратегия развития |

– |

88,8 |

93,1 |

|

|

Республика Коми |

Единый план |

103,0 |

105,1 |

110,2 |

|

Стратегия развития |

1 103,0 |

105,1 |

110,2 |

|

|

Архангельская область |

Единый план |

139,0 |

141,8 |

148,8 |

|

Стратегия развития |

78,12 |

78,6 |

81,59 |

|

|

Ненецкий автономный округ |

Единый план |

6,9 |

7,1 |

7,4 |

|

Стратегия развития |

– |

4,2 |

5,3 |

Если исходить из тезиса об обязательной необходимости выполнения целей, заявленных на федеральном уровне, то даже небольшой анализ, проведенный на примере Северо-Западного федерального округа, показал, что вслед за изменениями федеральных ориентиров целому ряду регионов необходимо внести существенные изменения в региональные документы целеполагания. Это же относится прежде всего к региональным стратегиям, принятым в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа относительно недавно (2019–2021 гг.). Такую ситуацию можно назвать деривацией лабильности – повышенной неустойчивостью плановых показателей во времени, что вносит определенную дестабилизацию в работу государственного аппарата, а также в планы бизнеса и иных заинтересованных сторон, полагающихся в своих решениях на запланированные показатели.

Изменение стратегий повлечет за собой трансформацию и других документов планирования – планов по реализации стратегий и региональных программ, тем самым создавая институциональные условия для трансформации планов без наличия импульса к изменению ситуации в самом регионе. Данная работа является достаточно трудоемкой и охватывает функционирование значительной части аппарата государственной власти региона, увеличивая трудовые и материальные затраты на систему стратегического планирования.

Первоначально, вероятнее всего, региональная система управления столкнется с институционально обусловленной избыточной отчетностью по достижению показателей, поскольку возникнет необходимость завершить отчетность по ранее имеющимся показателям и параллельно отчитываться по новым показателям Единого плана. Такая ситуация может потенциально привести к стремлению отрапортовать о результатах, достижение которых «дорисовывается» или «фабрикуется» на разных уровнях управления.

Третью деривацию можно обозначить как фрагментарность – наличие пробелов в едином целеполагании, препятствующих формированию полной картины будущего. Эта деривация связана с тем, что в Едином плане предусмотрены показатели, которые частично или полностью отсутствуют в стратегиях развития регионов. Например, в стратегиях развития регионов по показателям «качество окружающей среды», «достижение “цифровой зрелости”» и иным, приведенным в таблице 3, только у Псковской области и Республики Коми предусмотрены количественные параметры достижения целей, тогда как в стратегиях Ленинградской и Архангельской областей, Ненецкого автономного округа имеются отдельные мероприятия, связанные с достижением указанных целевых показателей, но количественных параметров достижения показателей не предусмотрено.

Таблица 3 - Достижение национальных целевых показателей в региональных стратегиях

|

Регион |

Показатели |

|||

|

Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью |

Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |

Качество окружающей среды |

Достижение «цифровой зрелости» |

|

|

Ленинградская область |

Имеются отдельные мероприятия, достижение показателя не запланировано |

|||

|

Псковская область |

Достижение показателя запланировано |

|||

|

Республика Коми |

Достижение показателя запланировано |

|||

|

Архангельская область |

Имеются отдельные мероприятия, достижение показателя не запланировано |

|||

|

Ненецкий автономный округ |

Имеются отдельные мероприятия, достижение показателя не запланировано |

|||

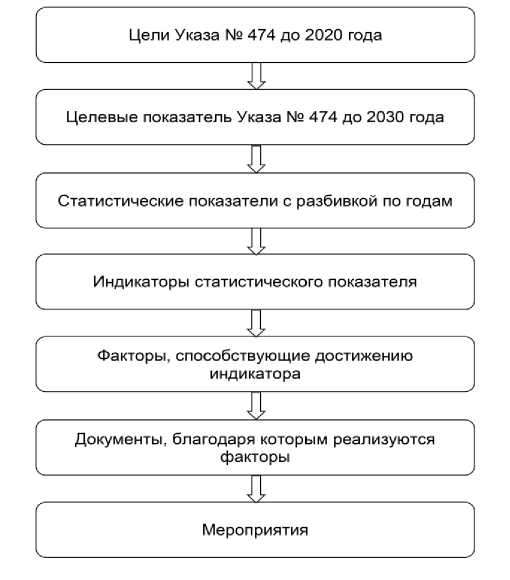

Четвертая деривация связана с нереалистичностью – наличием значительной амбициозности в достижении показателей Единого плана, что затрудняет возможность достижения поставленных целей. В частности, речь идет о росте такого показателя, как «увеличение числа посещения культурных мероприятий», в три раза по сравнению с 2019 г. Например, в Ленинградской области в 2022 г. планировалось 16 510 посещений культурных мероприятий, а в 2030 г. их должно стать 41 644 (увеличение в 2,52 раза). Темпы прироста указанного показателя по рассмотренным регионам приведены на рисунке 2.

165,0

160,0

160,4

155,0

150,0

145,0

140,0

135,0

Рисунок 2 - Темпы прироста показателя «увеличение числа посещения культурных мероприятий» по отдельным регионам Северо-Западного федерального округа, %

При этом видно, если посмотреть на приращение данного показателя, приведенное в Едином плане, что на протяжении 2022–2024 гг. указанный показатель в рассмотренных субъектах должен прирастать в среднем на 11,3 %, а в период 2025–2030 гг. – на 16,8 %, что вызывает закономерный вопрос о том, какими способами будет достигнут в регионах столь масштабный рост числа посещений культурных мероприятий.

Пятую деривацию следует обозначить как ригористичность – гипертрофированно жёсткое целеполагание, исключающее вариативность допустимых комбинаций целей. Данная ситуация связана с тем, что представляется труднореализуемой ситуация, когда все регионы по всем показателям будут способны вести одинаково активную деятельность. Следует отметить гиперформализацию и чрезмерность ряда показателей в Едином плане. Это связано с тем, что некоторые целевые индикаторы являются фактически одинаковыми для всех регионов. Видимо, при разработке Единого плана не были учтены региональная специфика, существующие возможности, изначальная база расчета (таблица 4).

Таблица 4 – Показатели Единого плана, демонстрирующие недостаточный учет в планировании региональной специфики , %

|

Регион |

Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью |

Качество окружающей среды |

Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал |

|||

|

2021 г. |

2030 г. |

2021 г. |

2030 г. |

2020 г. |

2030 г. |

|

|

Ленинградская область |

11,7 |

15,0 |

100 |

108,3 |

100 |

170,0 |

|

Псковская область |

4,2 |

15,0 |

100 |

108,3 |

100 |

170,0 |

|

Республика Коми |

4,1 |

15,0 |

100 |

108,3 |

100 |

170,0 |

|

Архангельская область |

6,6 |

15,0 |

100 |

108,3 |

100 |

170,0 |

|

Ненецкий автономный округ |

10,1 |

15,0 |

100 |

108,3 |

100 |

170,0 |

В частности, планируется достижение одинакового показателя привлеченных к волонтерской деятельности по всем регионам в 15 %, не учитывая изначальную базу расчета. Так, в 2021 г. в Республике Коми занималось волонтерской деятельностью 4,1 % населения, а в Ленинградской области – 11,7 %.

Без учета региональной специфики предусмотрен рост показателя «качество окружающей среды» – со 100 до 108,3 % в 2030 г. Учет региональных возможностей не предусмотрен для показателя «темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал» – запланировано достижение одинакового темпа роста для всех регионов. Очевидно, например, что гораздо проще добиться улучшения качества окружающей среды в Ненецком автономном округе с незначительным количеством городов, предприятий и автомобилей, наносящих вред окружающей среде, чем в промышленно развитой, урбанизированной и автомобилизированной Ленинградской области. Можно привести и обратный пример для этих регионов в отношении привлечения инвестиций.

В целом следует положительно оценить принятие Единого плана, в том числе и декомпозицию показателей на региональный уровень. Это приводит к большей логичности и целенаправленности управленческих решений, а также оптимизации издержек на их принятие. Но практическая реализация данного плана нуждается в совершенствовании, включая нормативное закрепление ответа на вопрос об ответственности высших должностных лиц и органов власти регионов за достижение или недостижение установленных федеральных показателей.

Проведенное исследование показало необходимость объединить показатели Единого плана и стратегий регионов Российской Федерации. В качестве механизма обеспечения общего подхода целесообразно принять второй вариант Единого плана – «план регионального интереса» – путем работы специальных комиссий, созданных на основе объединения представителей федеральных и региональных органов власти, ответственных за целеполагание. В результате работы таких комиссий должны быть скорректированы показатели как Единого плана, так и стратегий развития регионов. В ходе двухсторонних совещаний необходимо выработать консенсус по определению стратегических направлений развития каждого региона.

Следует нормативно установить сроки переходного периода, когда регионы имеют возможность трансформировать стратегии и государственные программы в соответствии с федеральными ориентирами. Самим же регионам совместно с представителями научной общественности целесообразно выработать проектный образец модульной стратегии развития региона, часть показателей которой основывалась бы на требованиях Единого плана.

В ходе поиска консенсусных решений между федеральным центром и регионами полезно выработать подход по приоритетизации регионального развития. Это предусматривает деление регионов на определенные группы, в которых устанавливаются в качестве приоритетов определенные сферы региональной экономики. В итоге можно добиться концентрации внимания на достижении приоритетных региональных целей и сокращении затрат ресурсов и усилий на развитие иных сфер. В частности, целесообразно, например для Республики Коми, приоритетным направлением для регионального развития сделать лесозаготовительную и деревообрабатывающую отрасли, при этом на второй план в регионе можно поставить развитие туристической сферы. Тогда как, наоборот, Калининградская область должна создать все условия для притяжения туристического потока, обеспечивая тем самым и переток ресурсов с «большой земли», при этом развитие промышленного сектора будет здесь находиться на втором месте. Но смысл данного предложения заключается не в том, чтобы формировать узкую региональную специализацию, а в том, чтобы на разных этапах концентрировать экономическое развитие региона на определенных проектах.

Выстраивание приоритетизации в развитии регионов должно базироваться на научном подходе. В частности, существует целый ряд разработок, посвященных данной теме, где выделены региональные проблемы и приведена классификация регионов по доминирующим целям развития: депрессивные регионы, «регионы надежд», регионы устойчивого роста, регионы-лидеры, «регионы мечты» (Двас, 2013 ; Блануца, 2022). Также выстраивание приоритетов в региональном развитии должно быть синхронизировано с положениями Стратегии пространственного развития до 2025 года1, которая устанавливает перспективные экономические специализации субъектов России и неперспективные экономические специализации, которые являются критически важными для региона.

Выводы . Таким образом, принятие Единого плана, ставшего емким и точным инструментом целеполагания, в том числе и на региональном уровне, – это большое достижение российского государственного управления. В своем реагировании на федеральные ориентиры региональные власти проявляют себя по-разному: одни регионы быстрее трансформируют свои стратегии под федеральные ориентиры (например, Республика Коми, Псковская область), другие – медленнее (Ленинградская и Архангельская области, Ненецкий автономный округ). В любом случае сегодня в регионах осуществляются процедуры изменения документов стратегического планирования, в том числе и с обязательным учетом смены федеральных ориентиров. Но, как показал проведенный анализ, при этом требуется внедрение эффективных механизмов диалога между федеральной и региональной властью для того, чтобы субъекты Российской Федерации могли вносить должный и закономерный вклад в достижение национальных целей.

Список литературы Проблемы декомпозиции показателей единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации в региональной экономической политике

- Блануца В.И. Национальные цели развития России на региональном уровне: политико-географический анализ // Вестник Пермского университета. Политология. 2022. Т. 16, № 3. С. 63-76.

- Бушенева Ю.И. Диагностическая карта как инструмент оценки патологий государственных прогнозов и планов // Вестник Удмуртского университета. Серия: Экономика и право. 2022. Т. 32, № 1. С. 7-16.

- Двас Г.В. Классификация российских регионов по доминирующим целям социально-экономического развития // Двас Г.В. Цели, ключевые факторы и механизмы социально-экономического развития региона. СПб., 2013. С. 34-40.