Проблемы диагностики и лечения холестероза желчного пузыря

Автор: Черкашина Елена Алексеевна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Внутренние болезни

Статья в выпуске: 1, 2015 года.

Бесплатный доступ

В работе представлен современный взгляд на патогенез, эпидемиологические особенности, вопросы диагностического поиска и принципы лечения холестероза желчного пузыря с позиций терапевта и хирурга.

Холестероз желчного пузыря, полипы желчного пузыря, патогенез, симптомы, диагностика, методы лечения

Короткий адрес: https://sciup.org/14113057

IDR: 14113057 | УДК: 616.366-003.08

Текст научной статьи Проблемы диагностики и лечения холестероза желчного пузыря

Сегодня в мире количество больных с гепатобилиарной патологией превышает 2 млрд чел. Тенденция к полиморбидности, хронический рецидивирующий характер течения заболеваний указывают на актуальность проблемы и важность дальнейшего изучения патогенеза, диагностики и лечения патологии желчевыводящих путей. Необходимо отметить, что ни при одном заболевании желчевыводящих путей не переплетается такое множество проблемных вопросов, как бывает при холестерозе желчного пузыря (ХЖП). В процессе изучения ХЖП было обращено внимание на то, что он более чем в 80 % случаев встречается в сочетании с гипертонической болезнью, атеросклерозом, дислипидемией, абдоминальным ожирением и более чем у половины (56 %) больных – с неалкогольной жировой болезнью печени [3, 8, 17], что позволяет рассматривать желчный пузырь (ЖП) как орган-мишень при метаболическом синдроме [21, 24] и говорить о поражении данного органа не как о самостоятельном заболевании, а как о системном проявлении вследствие нарушенного метаболизма холестерина в печени [9, 10].

До 1990 г. ХЖП являлся достоянием патоморфологов. В 1857 г. R. Virchov при аутопсии обнаружил жировые массы в слизистой ЖП. В 1923 г. W. Boyd определил природу липоидных отложений, а в 1959 г. J. Pavel обнаружил в слизистом, подслизистом и мышечном слоях органа скопление ксантомных клеток. Эти открытия определили направле- ние изучения этиопатогенеза ХЖП. В исследовании заболевания немаловажную роль сыграло предположение о возможной взаимосвязи развития холестероза с гиперхолестеринемией, а также первые предположения, сделанные S.H. Mentzer в 1926 г. и E.S. Judd 1927 г., о ХЖП как местном проявлении общего нарушения липидного обмена. S. Mentzer и E. Judd стали авторами применяющегося в современной концепции ХЖП термина «орган-мишень» при патологии липидного метаболизма. Кроме того, сохранился термин «холестероз», предложенный в 1925 г. S.H. Mentzer. Большое количество терминов для обозначения ХЖП: землянично-ягодный желчный пузырь, крапчатый, чешуйчатый, холестериновый полипоз – свидетельствует о многообразии взглядов на патоморфологию этого заболевания. Системность патологических процессов, выходящих за пределы органа-мишени, подтвердил H. Grosse, обнаружив при 22 аутопсиях, помимо ХЖП, скопление ксантомных клеток в дистальных отделах холедоха и вирсунгова протока. О.Н. Минуш-кин (2000) предложил следующее определение: ХЖП – патологическое состояние, связанное с накоплением в стенке ЖП липидов из желчи на фоне изменения концентрации аполипо-протеинов, сопровождающееся изменением функций ЖП.

Данное заболевание, по данным различных авторов, выявляется в 4,6–20,0 % случаев [8]. Этот показатель оказался существенно выше при целенаправленном поиске патологии и составил 40,1–43,7 %; в случаях соче- тания с бескаменным холециститом частота ХЖП была максимальной. По результатам аутопсий частота обнаружения ХЖП также вариабельна: от 2,1 до 46 %. При анализе материала, полученного при холецистэктомии, ХЖП определяется в 8–40% случаев. Сведения о ХЖП по данным УЗИ отличаются от результатов морфологических исследований. Частота выявления данного состояния составляет около 4,3–6,9 % среди пациентов гастроэнтерологического профиля и не менее 50 % среди пациентов с билиарной патологией [38]. При абдоминальной форме ожирения по УЗИ регистрируется до 30 % ложноотрицательных результатов.

Разноречивы сведения и о частоте встречаемости различных форм ХЖП. До операции, как правило, диагностируют полипозные формы, выявление которых при УЗИ несложно. В общей популяции больных ХЖП этот вид липидной инфильтрации стенки ЖП встречается реже и составляет не более 2 % ХЖП [25].

Анализ литературы свидетельствует о том, что ХЖП встречается во всех возрастных группах (от 13 до 94 лет), а наиболее часто – в возрасте 40–59 лет. У пациентов старше 60 лет отмечается тенденция к снижению частоты выявления ХЖП [29]. Этот факт объясняется возрастанием воспалительно-склеротических и дистрофических изменений стенки ЖП с замещением участков скопления пенистых клеток фиброзной тканью [28, 29].

Мнения исследователей о частоте поражения у мужчин и женщин различаются: одни авторы утверждают, что ХЖП чаще развивается у женщин [1], другие – у мужчин, третьи говорят об одинаковой встречаемости [37]. Отмечена тенденция к более ранним сонографическим проявлениям ХЖП у мужчин, средний возраст которых составляет 45,6±15,0 года, и у женщин в возрасте 52,9±14,1 года [23]. При холецистэктомиях холестероз чаще выявляют у женщин, что можно объяснить преобладанием холецисто-литиаза [5].

Частое обнаружение при холецистэктомиях конкрементов с высоким содержанием холестерина с ХЖП (72,9 %), особенно при диффузных формах, позволило считать эту ассоциацию не случайным совпадением [7, 35].

Вопросы этиологии и патогенеза ХЖП до сих пор остаются открытыми [15]. В течение уже полутора веков рассматриваются две концепции патогенеза ХЖП: секреторная и абсорбционная. По мнению В. Naynun (1921), холестерин попадает в стенку ЖП с кровотоком и секретируется в желчь. Согласно резорбтивной, или абсорбционной, теории R. Wirchov (1857) и L. Ashoff (1906), ХЖП является следствием всасывания холестерина из пересыщенной им желчи. Встает вопрос: является ли ХЖП проявлением общего нарушения метаболизма холестерина либо развитие обусловлено изменениями стенки ЖП. В связи с активным изучением дислипиде-мических состояний стала развиваться метаболическая теория. Так, по мнению М. Feldman, изменение метаболизма холестерина является первопричиной, а ЖП играет пассивную роль. Однако концепция гиперхолестеринемии как основного фактора в формировании ХЖП отрицается рядом исследователей. В последние годы появляется все больше свидетельств в пользу концепции повышения абсорбции холестерина из пересыщенной им желчи, однако неясно, почему такое пресыщение у одних завершается образованием конкрементов, у других – отложением липидов в стенку желчного пузыря. ХЖП представляет собой поражение стенки, проявляющееся в отложении липидов в виде свободного холестерина и его эфиров в основном в слизистой оболочке, а при прогрессировании – в подслизистом и мышечном слоях. Резервуаром липидов являются пенистые клетки, образующиеся при трансформации макрофагов адвентиции и эндотелия лимфатических сосудов.

Возможной причиной накопления холестерина стенкой ЖП может быть как замедление выведения липидов вследствие изменений в системе лимфатических сосудов, так и нарушение моторно-эвакуаторной функции ЖП. Подавляющее большинство авторов не предполагает участие воспаления в развитии ХЖП, не отрицая возможности его последующего присоединения. В направленном транспорте холестерина (ХС), его распреде- лении между тканями важную роль играют липопротеиды (ЛП) плазмы, где он содержится в виде эфиров. Входящие в состав ЛП специфические апобелковые компоненты играют ведущую роль в определении свойств, структуры ЛП, в рецепторном взаимодействии их с клетками. Р.А. Иванченкова с соавт. показала, как концентрации апобелков АпоВ и AпoAl в крови влияют на содержание ХС в желчи [14]. В работе получено максимальное соотношение AпoAl к АпоВ и снижение АпоВ в желчи при ХЖП в сравнении с желчнокаменной болезнью (ЖКБ). Это снижение АпоВ связывают с участием его в процессе транспорта липидов в стенку ЖП [33]. Уровень и состояние ХС желчи определяют липиды крови и состояние их апобелкового комплекса. Замедленное выведение ХС из стенки ЖП обусловлено снижением холесте-ринакцепторных свойств ЛПВП. Установлено, что помимо солей и воды в норме стенка ЖП абсорбирует определенное количество свободного ХС желчи и его циклических предшественников (свободных жирных кислот). Треть абсорбированного ХС поступает в слизистую оболочку, две трети возвращается в желчь, и депонирование липидов в стенке ЖП не происходит. Ряд авторов считает, что существует предел насыщения желчи ХС, после чего, если сохранена способность желчи солюбилизировать холестерин, начинается развитие холестероза или – при снижении этой способности – холелитиаза. В патогенезе ХЖП можно выделить следующие звенья: – нарушение метаболизма холестерина;

– уменьшение ХС ЛПВП, появление модифицированных ЛПВП;

– снижение акцепции свободного холестерина с мембран периферических клеток;

– изменение фосфолипидного состава поверхностного монослоя ЛП частиц;

– модификация апобелков (изменение соотношения АпоВ/АпоА1 – увеличение поступления холестерина в клетку);

– усиление пассивного и активного транспорта холестерина из перенасыщенной желчи в цитоплазму эпителия слизистой ЖП;

– интенсивное поглощение липидов макрофагами в результате модификации их апобелкового компонента;

– нарушение моторно-эвакуаторной функции ЖП.

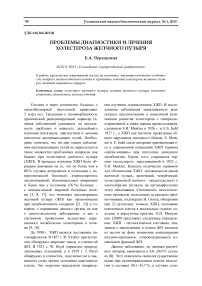

Диффузная форма ХЖП (рис. 1) чаще протекает на фоне незначительных воспалительных изменений ЖП [27]. При ней обнаруживаются мелкие холестериновые полипы размером 2–6 мм на фоне серовато-желтой сеточки, возможна глубокая инфильтрация эфирами холестерина стенок ЖП.

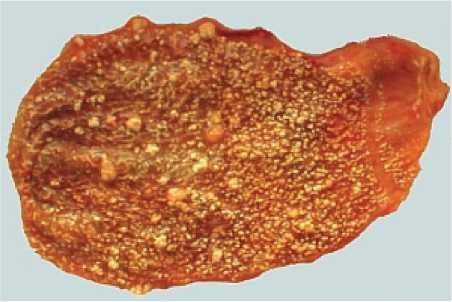

Очаговая форма холестероза ЖП (рис. 2) наблюдается на отдельных участках стенки, чаще в области шейки [27]. Липидная инвазия захватывает только слизистый и подслизистый слои, выражены воспалительносклеротические изменения, фиброз ворсин, дистрофические изменения ксантомных клеток. В слизистой ЖП происходит отложение эфиров холестерина, их основная часть локализуется в пенистых или ксантомных клетках. Иногда скопление ксантомных клеток происходит в мышечной части стенки ЖП, что вызывает гипертрофию и нарушение сократительной функции.

Предложено несколько классификаций ХЖП, в основном с учетом макроскопической картины слизистой оболочки. Первая классификация полиповидных образований ЖП была предложена L. Aschoff в 1906 г. В 1963 г. Н.К. Пермяков и А.Е. Подольский предложили свою классификацию ХЖП:

-

1. Очаговая сетчатая форма.

-

2. Диффузная сетчатая форма.

-

3. Смешанная сетчато-полипозная форма.

-

4. Полипозная форма.

Макроскопические формы являются стадиями развития единого процесса. На основании наличия или отсутствия конкрементов Б.С. Розанов и В.А. Пенин (1973) дополнили классификацию ХЖП, разделив каждую форму на бескаменную и каменную.

При анализе результатов сонографических исследований установлено, что наиболее распространенной формой ХЖП является сетчатая (57,3 %), реже встречаются полипозно-сетчатая (33,0 %) и полипозная (9,7 %) [23].

Вопрос о самостоятельной клинической картине при ХЖП дискутабелен. Одни авторы считают, что заболевание не имеет собственных симптомов [23] и проявляется симптомами холецистита или ЖКБ [14, 22]. Другие полагают, что ХЖП может проявляться самостоятельной симптоматикой: коликообразными болями в правом подреберье в течение длительного времени и диспептическими расстройствами (горечь, рвота, снижение аппетита, метеоризм, нарушение стула). Возникновение болей может быть связано с липидной инфильтрацией, нарушающей сокращение ЖП, а также периодической закупоркой пузырного протока эпителием. Причиной появления болей может быть формирование билиарного сладжа. По данным исследования Р.А. Иванченковой и соавт., основанного на наблюдении 180 больных с ХЖП, характерными клиническими признаками заболевания являлись астеноневротический синдром, диспепсический синдром, болевой синдром с локализацией в эпигастрии или правом подреберье [14]. Были выделены 3 варианта клинического течения ХЖП: бессимптомный, неосложненный, осложненный. Бессимптомное течение ХЖП имеет место у 66,7 % пациентов [4], но наблюдается при очагово-сетчатой или диффузной сетчатой формах при наличии одиночных небольших полипов, когда отсутствуют нарушения функции ЖП. Более глубокое отложение холестерина в мышечный слой нарушает сократительную способность, приводит к клинической симптоматике. Для неосложненной формы характерны давящие, тупые боли в правом подреберье, диспептические расстройства. Такие проявления бывают при диффузной сетчатой и сетчато-полипозной формах. Выраженные клинические проявления наблюдаются при сочетанном поражении ЖП и протоковой системы с захватом сфинктера Одди. ХЖП с обтурацией сфинктерного аппарата холестериновыми полипами может провоцировать развитие хронического панкреатита и его обострений. По мнению некоторых авторов, при сочетании холецистолитиаза с ХЖП последний является провоцирующим фактором с более ранними клиническими проявлениями ЖКБ. Статистически достоверно чаще, по данным УЗИ, камни в желчном пузыре выявляются при сетчатой форме ХЖП.

Исследование липидов сыворотки при ХЖП выявило снижение ХС ЛПВП и увеличение общего холестерина и ХС ЛПНП, повышение триглицеридов [20, 24, 25], редко – повышение ГГТП, что связано с нарушением функции гепатоцитов в условиях дислипидемии (стеатогепатит) [3].

Для диагностики полипов ЖП используют ультрасонографию, компьютерную томографию (КТ), магнитно-резонансную томографию [20], позитронную эмиссионную томографию, внутривенную холецистографию, чрескожную чреспеченочную тонкоигольную аспирационную биопсию, холецистоскопию. УЗИ брюшной полости рассматривается как наилучший метод диагностики полипов желчного пузыря не только из-за доступности и низкой стоимости, но и из-за его высокой чувствительности и специфичности [25, 27, 29]. Кроме трансабдоминального УЗИ, для диагностики полипов ЖП используют разновидности данного исследования: трехмерное, высокого разрешения, контрастное, эндоскопическое, а также в гармониче- ском режиме [36]. Все методы диагностики подразделяют на инвазивные и неинвазивные, которые в свою очередь делятся на до-операционные, интраоперационные и послеоперационные.

Ультрасонография является одним из самых информативных и доступных инструментальных методов диагностики заболеваний ЖП [2, 20, 32]. Как показали исследования, у 28,7 % пациентов с холестерозом имеются конкременты ЖП. При этом холецисто-литиаз выявляется у женщин с ХЖП в два раза чаще, чем у мужчин (34,1 и 17,5 % соответственно). Наиболее часто конкременты наблюдаются при сетчатой, реже при полипозно-сетчатой и полипозной формах ХЖП (38,8; 15,4 и 14,0 % соответственно). Частой локализацией ХП является тело ЖП (71,5 %), реже – шейка (53 %), дно – только в 25,4 % случаев [10].

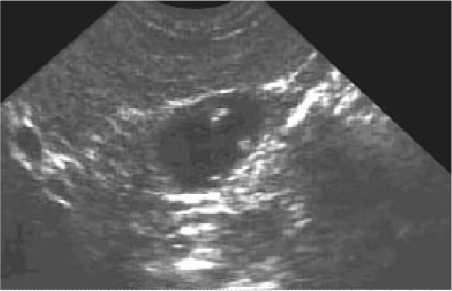

Ультразвуковое заключение «полипы» или «полипоз желчного пузыря» – собирательное понятие, объединяющее гистологические формы доброкачественных опухолей и опухолеподобных изменений органа. Наиболее частой гистологической формой полиповидных структур является холестероз. Другие морфологические варианты включают гиперпластические, фиброзные полипы, аденомиоматоз, аденому, гетеротопию слизистой, аномалии эпителия. К злокачественным образованиям ЖП, составляющим 1 %, относят аденокарциному, карциносаркому, карциноид, метастатическое поражение. Холе-стерозу чаще соответствуют множественные (3 и более) полипы (рис. 3) [27], которые встречаются в 55–78 % случаев [26, 29].

При распространенном холестерозе визуализируются множественные гиперэхогенные образования, дающие картину «земляничного» ЖП [5].

Характер ножки полипа традиционно учитывается в онкологической практике как признак, ассоциированный со злокачественной природой. Вероятность малигнизации возрастает, если имеется широкое основание [19].

Необходимо принимать во внимание возможность ложноположительной диагностики широкого основания при полипах больших размеров из-за их ограниченной смещаемости в просвете ЖП. Дрожание, напоминающее пламя свечи, наблюдается у полипов небольших размеров и вытянутой формы и указывает на тонкую ножку [26].

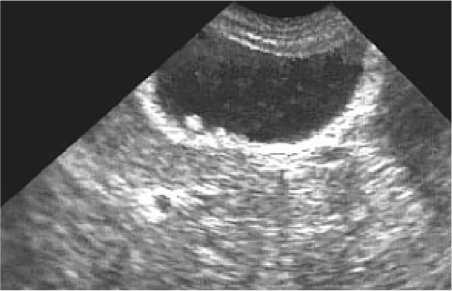

Полипы имеют размер 2–5 мм и обладают повышенной эхогенностью (рис. 4).

Анализ УЗИ ХЖП позволил выделить эхографические признаки различных его морфологических вариантов [26].

Мелкие холестериновые включения размерами 1–2 мм, образующие диффузную сеточку в толще подслизистого слоя, выглядят как локальное утолщение или уплотнение стенки ЖП и в некоторых случаях вызывают реверберацию (эхографический симптом «хвост кометы»).

Полиповидная форма холестероза может быть представлена выростами, исходящими из подслизистого слоя. Они имеют следующие улътрасонографические признаки: диаметр не более 2–4 мм, широкое основание, ровный контур. Эти полипы, как правило, гиперэхогенные. Чаще всего встречаются

холестериновые полипы ЖП размерами 4–10 мм. Эти полипы обычно имеют тонкую ножку, ровный контур, их эхогенность соответствует ткани печени, они не дают акустической тени. Крупные полипы – более 11 мм – гипоэхогенны.

Диффузная форма холестероза иногда не имеет сонографических признаков, поэтому с целью диагностики этого варианта предложены различные методики. При обнаружении регионарного уплотнения стенки ЖП Р.А. Иванченкова с соавт. рекомендуют исследования в условиях снижения режима работы аппарата до 8–10 дБ [13]. Основным положением выжидательной тактики является динамическое наблюдение с оценкой макроскопических изменений в стенке ЖП и характера внутрипузырного содержимого. Больные с сетчатой формой ХЖП подлежат динамическому ультразвуковому наблюдению 1–2 раза в год с контролем уровня общего холестерина и ЛПНП в крови. Больные с полипозной и полипозно-сетчатой формами ХЖП также подлежат динамическому ультразвуковому контролю через каждые 6 мес. При наличии отрицательной динамики (увеличение числа полипов и их размеров) должен решаться вопрос об оперативном лечении. Ультразвуковая картина, не позволяющая исключить неопластический процесс, или отсутствие положительного эффекта от консервативной терапии на протяжении 6–12 мес., также являются показаниями к холецистэктомии.

В лечении ХЖП можно выделить два направления: оперативное вмешательство и консервативное лечение.

Длительное время единственным методом лечения ХЖП была холецистэктомия. До 90-х гг. XX в. холецистэктомия выполнялась лапаротомно, ныне лапароскопическая холецистэктомия является методом выбора и «золотым эталоном» при лечении данной категории больных [6, 13]. Использование щадящих методов эндовидеохирургического лечения снизило количество экстренных операций, увеличило количество плановых операций и позволило иначе представить частоту встречаемости ХЖП как предвестника ЖКБ [12].

Терапия при ХЖП должна начинаться с диетических рекомендаций, адекватных пи- щевых поведенческих реакций, контроля массы тела, отказа от вредных привычек. При избыточной массе тела назначается гипока-лорийная диета с суточным содержанием белков 15–20 %, жиров – 30 %, углеводов – 50–55 %, увеличение физических нагрузок. Значение питания как фактора риска холелитиаза достаточно хорошо изучено при ЖКБ. При ХЖП подобных исследований нет. Однако, учитывая однонаправленность нарушений липидного обмена, можно предполагать, что диетические рекомендации для больных ЖКБ могут быть использованы и при ХЖП. Четко разработанных показаний для консервативного лечения при ХЖП нет. Основные из них касаются полипозных и полипозносетчатых форм ХЖП. По мнению одних авторов, количество холестериновых полипов не должно превышать 5, другие полагают, что количество полипов не имеет значения, так как эффективность и длительность консервативного лечения зависит от размеров полипов. Наряду с появлением новых, возможна самопроизвольная ампутация полипов, что может быть расценено как положительный эффект от лечения. Противопоказания к проведению консервативного лечения ХЖП следующие:

– полипозная форма холестероза с множественными полипами и распространенным процессом, особенно у лиц старше 60 лет;

– наличие полипов диаметром более 1 см;

– невозможность исключения злокачественного поражения ЖП;

– сниженная сократительная функция ЖП (опорожнение менее 30 %).

Цель консервативного лечения при ХЖП:

– купирование клинической симптоматики;

– регресс патологического процесса в стенке ЖП;

– ликвидация вторичных дисфункций ЖП и желчных путей;

– коррекция липидных нарушений;

– лечение сопутствующих заболеваний поджелудочной железы (панкреатит) и тонкой кишки.

Для купирования диспепсических расстройств применяются препараты, нормализующие моторно-эвакуаторную функцию верхнего отдела пищеварительного тракта и желчных путей, – прокинетики (церукал, мо-тилиум, мотилак). Причиной болей при ХЖП являются вторичные дисфункции ЖП и сфинктерного аппарата. Для купирования абдоминальной боли используются миотроп-ные спазмолитики: дюспаталин, бускопан, тримедат. При вздутии живота применяется метеоспазмил. Последними исследованиями показано, что при ХЖП в гепатоците выявляются морфологические изменения, свидетельствующие о нарушении липидного обмена. При этом они могут быть минимальными в виде умеренно выраженной жировой инфильтрации или выраженными, вплоть до развития стеатогепатита, что требует соответствующей медикаментозной коррекции [9]. Заслуживает внимания комбинированный препарат гепабене, оказывающий холерети-ческий эффект, улучшающий сократительную функцию ЖП [11, 15, 28], в сроки от 1 до 3 мес. позволяющий элиминировать билиарный сладж. Накопленные сведения о механизмах действия препаратов желчных кислот при холецистолитиазе позволили предположить их эффективность и при ХЖП. Препараты желчных кислот при ХЖП применяют в тех же дозах, что и для растворения холестериновых желчных камней: урсодезоксихоле-вая кислота (УДХК) в суточной дозе 15 мг/кг массы тела. Результаты собственного наблюдения 74 больных с полипозной и полипозносетчатой формами ХЖП [5] показали, что эффективность урсотерапии зависит от количества и размеров полипов, сроков лечения, а также характера макроскопических изменений в пузырной желчи [16, 18] больных с одиночными холестериновыми полипами (ХП), частота полного растворения которых статистически достоверно выше, чем у пациентов, имеющих множественные ХП. При наличии однородной желчи в желчном пузыре эффективность урсотерапии в сроки лечения до 1 года была наиболее высокой и составила 95,8 % (полное растворение всех ХП установлено в 12,5 % случаев, части ХП – в 41,7 %, уменьшение – в 41,7 %; не получено эффекта – лишь в 4,2 % случаев). В то время как при наличии неоднородной желчи и взвеси микролитов она составила 80 %, при наличии сгустков или густой неоднородной желчи – 54,2 %, при наличии замазкообразной желчи – была минимальной и не превышала 37,5 %. Частота растворения полипов возрастает при увеличении длительности лечения до 10–12 мес. [17]. Отдаленные результаты консервативной терапии при ХЖП изучены мало. По отдельным сообщениям, частота рецидивов холестерировых полипов составляет 10 % в год и мало отличается от показателей после успешной литолитической терапии при ЖКБ [3].

Таким образом, основным средством патогенетического лечения при ХЖП являются препараты УДХК. В настоящее время это урсофальк, урсосан, уросодез, ливодекса [23, 29–31]. Среди общего пула желчных кислот доля УДХК составляет 1 %. При регулярном пероральном приеме УДХК в суточной дозе 10–15 мг/кг ее процентное содержание возрастает до 40–50 %. Концентрационное доминирование УДХК поддерживается тем, что она, во-первых, вытесняет токсичные желчные кислоты из энтерогепатической циркуляции за счет конкурентного захвата рецепторами в подвздошной кишке, а во-вторых, стимулирует бикарбонатный холе-рез, что приводит к усиленному выведению гидрофобных желчных кислот. Систематический прием УДХК восполняет дефицит желчных кислот при дислипидемии, увеличивает соотношение желчных кислот к холестерину, уменьшает процентное содержание токсичных гидрофобных желчных кислот в полости ЖП, следствием чего является улучшение процессов солюбилизации холестерина в желчи, снижение их абсорбции в стенке ЖП.

Считается, что основные механизмы влияния УДХК на липидный обмен состоят в подавлении синтеза ХС в печени путем торможения ГМК-КоА-редуктазы, облегчении выведения холестерина из желчи в кишку в составе желчных мицелл и уменьшении кишечной абсорбции холестерина. УДХК удлиняет время нуклеации и снижает индекс насыщения желчи холестерином, имеет гипо-холестеринемический эффект из-за снижения всасывания холестерина в кишечнике и уменьшения синтеза его в печени, что приво- дит к снижению его уровня в желчи. Помимо этого, УДХК образует с ХС жидкие кристаллы и растворяет тем самым холестериновые камни. Существуют работы, описывающие снижение насыщения желчи холестерином при использовании статинов. Препараты УДХК в сочетании со статинами применялись для растворения холестериновых камней ЖП. При длительности курса 6 мес. происходит достоверное растворение конкрементов диаметром 2–3 мм. Применение препаратов УДХК служит дифференциальнодиагностическим тестом для разграничения холестериновых и истинных полипов. При отсутствии факторов риска рекомендован тест с УДХК. Пациентам назначается препарат по 1–2 капсулы на ночь в течение 3–6 мес. с последующим УЗИ-контролем. При положительной динамике продолжается лечение препаратом до полного растворения полипов [30].

Доказана возможность разрешения холе-стероза желчного пузыря с восстановлением его сократительной функции на фоне применения препаратов УДХК. Так, в работе О.Н. Минушкина показано, что положительная динамика достигнута у 90 % больных хо-лестерозом, причем в более короткие сроки лечения – в среднем от 6 до 9 мес. [23]. У 3 больных лечение в течение года эффекта не дало, что можно объяснить резким снижением сократительной способности ЖП – больные были оперированы. Дополнительным преимуществом препаратов УДХК при терапии ХЖП является доказанный их иммуномодулирующий эффект, зависящий от исходного уровня холестерина в крови [35]. Для нормализации морфологических изменений требуется продолжение приема препарата в поддерживающей дозе 7,5 мг/кг в сут.

С гиполипидемической целью рационально назначение препарата мукофальк (псиллиум), образующего в тонкой кишке фракцию, связывающую желчные кислоты. Коррекция микробиоценоза в кишечнике также является одним из составляющих в лечении патологии гепатобилиарного тракта.

Единого мнения в отношении показаний к оперативному лечению при ХЖП нет. Сторонники холецистэктомии свою позицию обосновывают тем, что диагностика заболевания до операции затруднена [41], консервативная терапия не всегда достигает результатов, требует длительного периода проведения и значительных экономических затрат, может сопровождаться побочными эффектами [39, 40]. В последние годы наметилась тенденция к сужению показаний к холецистэктомии. На основании данных собственного опыта и данных литературы ряд авторов считают возможным предложить показания к оперативному лечению ХЖП:

-

1. Сложность проведения дифференциальной диагностики между ХЖП и неопластическим процессом.

-

2. Отрицательная динамика (по УЗИ) в течение 6 мес. (увеличение количества, размеров полипов, изменение их формы и структуры).

-

3. Приступы желчных колик, в т.ч. и на фоне урсотерапии.

-

4. Холецистолитиаз – множественные конкременты, суммарный объем которых превышает 1/4 объема ЖП, или одиночные камни более 1 см в диаметре (независимо от наличия клинических симптомов).

-

5. Снижение сократительной функции ЖП с коэффициентом опорожнения ЖП менее 30 % (независимо от формы ХЖП).

-

6. Отсутствие эффективности от консервативной терапии в течение 6–12 мес.

-

7. Сопутствующий хронический холецистит и панкреатит [4, 25, 31, 32, 41].

Таким образом, очевидно, что прогресс в диагностике и выборе тактики лечения ХЖП лежит в направлении четкого определения ведения пациента на основе использования современных инструментальных и лабораторных методов, обоснованного подозрения и исключения возможности малигнизации полипов ЖП.

-

1. Байбеков М. М. О холестерозе желчного пузыря / М. М. Байбеков, В. М. Ворожейкин, Б. К. Ач-тиев // Арх. пат. – 1985. – Т. 47, № 6. – С. 44-46.

-

2. Бурков С. Г. Ультрасонография органов брюшной полости / С. Г. Бурков, Т. Ю. Кохненко // Sonoace International. – 1998. – № 3. – С. 63.

-

3. Буторова Л. И. Холестероз желчного пузыря: патогенез, клиника, диагностика, принципы

консервативной терапии : пособие для врачей / Л. И. Буторова. – М. : Форте принт, 2012. – 52 с.

-

4. Выступец Б. В. Диагностика и лечение доброкачественных полиповидных образований желчного пузыря : автореф. дис. … канд. мед. наук / Б. В. Выступец. – СПб., 2009. – 151 с.

-

5. Гладинец М. М. Холестероз желчного пузыря у больных хирургического профиля / М. М. Гладинец, М. Н. Байзакова, Д. Б. Темир-бекова // Наука и здравоохранение : научно-практический журн. – 2014. – № 4. – С. 14.

-

6. Дергачев А. И. Атлас клинических ультразвуковых исследований гепатобилиарной системы / А. И. Дергачев. – М. : Фирма СТРОМ, 1998. – 168 с.

-

7. Диагностика и результаты лечения внепеченочных билиарных дисфункции при желчнокаменной болезни / В. С. Савельев [и др.] // Consilium Medicum. – 2006. – № 8. – С. 17–26.

-

8. Ефанов М. Г. Полиповидные образования желчного пузыря: клиника, диагностика и лечение : автореф. дис. … канд. мед. наук / М. Г. Ефанов. – М., 2003. – 150 с.

-

9. Звенигородская Л. А . Cтеатогепатит и ХЖП у больных с МС / Л. А. Звенигородская, О. Н. Овсянникова // Трудный пациент. – 2010. – № 3. – С. 18.

-

10. Звенигородская Л. А. Особенности клинического течения и лекарственной терапии ХЖП у больных с ИБС / Л. А. Звенигородская, О. Н. Овсянникова, Н. Г. Самсонова // Consilium medicum. Экстравыпуск. – 2005. – № 4. – С. 13–14.

-

11. Звенигородская Л. А. Применение гепа-бене в лечении холестероза желчного пузыря и стеатогепатита у больных с метаболическим синдромом / Л. А. Звенигородская, О. Н. Овсянникова, Н. Г. Самсонова // Трудный пациент. – 2007. – № 8. – С. 53.

-

12. Иванченкова Р. А. Патогенез холестеро-за желчного пузыря: обзор / Р. А. Иванченкова, А. В. Свиридов // Клиническая медицина. – 2002. – № 2. – С. 14–19.

-

13. Иванченкова Р. А. Холестероз желчного пузыря: клиника, диагностика, лечение / Р. А. Иванченкова, Т. Ф. Измайлова, В. А. Метельская // Клиническая медицина. – 1997. – Т. 75, № 5. – С. 46–51.

-

14. Иванченкова Р. А. Холестероз желчного пузыря: современный взгляд на патогенез, клинику, диагностику и лечение / Р. А. Иванченкова, А. В. Свиридов, С. В. Грачев. – М. : Мединформа-гентство, 2005. – 200 с.

-

15. Ильченко А. А. Клиническая эффективность Гепабене при билиарной патологии / А. А. Ильченко, Ю. Н. Орлова, Е. В. Быстров-ская // IX Российский конгресс «Человек и лекарство» : тез. докл. – М., 2002. – С. 181.

-

16. Ильченко А. А. Опыт применении урсодезоксихолевой кислоты при холестерозе желчного пузыря / А. А. Ильченко, Ю. Н. Орлова // Гепатология. – 2004. – № 3. – С. 22.

-

17. Ильченко А. А. Холестероз желчного пузыря. Тактика ведения больного и лечение / А. А. Ильченко // Трудный пациент. – 2010. – № 6. – С. 29.

-

18. Ильченко А. А. Эффективность урсодезоксихолевой кислоты при холестерозе желчного пузыря / А. А. Ильченко, Ю. Н. Орлова // Тер. арх. – 2003. – Т. 2. – С. 35–38.

-

19. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике : в 5 т. / под ред. В. В. Митько-ва. – М. : Видар, 1996–1998. – Т. 1. – 388 с.

-

20. Косарева Т. М. Холестероз желчного пузыря у детей : автореф. дис. … канд. мед. наук / Т. М. Косарева. – М., 2010. – 105 с.

-

21. Лазебник Л. Б. Метаболический синдром с позиции гастроэнтеролога / Л. Б. Лазебник, Л. А. Звенигородская, Е. Г. Егорова // РМЖ. – 2005. – Т. 13, № 26. – С. 1706–1712.

-

22. Малиновский Н. Н. Холестероз желчного пузыря / Н. Н. Малиновский, О. Д. Федорова // Хирургия. – 1975. – № 10. – С. 40–45.

-

23. Минушкин О. Н. Урсодезоксихолевая кислота (УДХК) в клинической практике / О. Н. Ми-нушкин // Мед. совет. – 2010. – № 1–2. – С. 12–16.

-

24. Минушкин О. Н. Холестероз желчного пузыря (обзор) / О. Н. Минушкин, Е. П. Прописнова // Кремлевская медицина. – 2000. – № 1. – С. 55–57.

-

25. Миспахов Г. Б. Особенности лечебнодиагностической тактики при ХЖП : автореф. дис.... канд. мед. наук / Г. Б. Миспахов. – СПб., 2014. – 30 с.

-

26. Никитина М. Н. Ультразвуковое исследование и тактика ведения пациентов с полипами желчного пузыря / М. Н. Никитина, С. И. Пиманов, Н. Г. Луд // Мед. новости. – 2002. – № 9. – С. 62–64.

-

27. Никитина М. Н. Ультрозвуковая диагностика холестероза желчного пузыря / М. Н. Никитина, С. И. Пиманов // SonoAce-Ultrasound. – 2004. – № 12. – С. 25–31.

-

28. Орлова Ю. Н. Влияние препарата гепабе-не на показатели липидного спектра и биохимического состава желчи у больных с холестерозом желчного пузыря в сочетании с билиарным слад-жем / Ю. Н. Орлова, С. Ю. Силиверстова // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2003. – № 5. – С. 172.

-

29. Орлова Ю. Н. Холестероз желчного пузыря. Клинико-сонографическое исследование : автореф. дис.... канд. мед. наук / Ю. Н. Орлова. – М., 2004. – 36 с.

-

30. Осипенко М. Ф . Опыт использования урсосана для дифференциальной диагностики полиповидных образований желчного пузыря / М. Ф. Осипенко, Е. А. Бикбулатова, Л. Ю. Панкова // Рос. гастроэнтерологический журн. – 2001. – № 2. – С. 103.

-

31. Саблин О. А. Заболевания желчного пузыря: возможности терапии препаратами урсодезоксихолевой кислоты : методич. пособие

/ О. А. Саблин, Т. А. Ильчишина, А. А. Ледов-ская. – СПб., 2013. – 34 с.

-

32. Савельев В. С. Холестероз / В. С. Савельев, В. А. Петухов, Б. В. Болдин. – М. : ВЕДИ, 2002. – С. 172.

-

33. Свиридов А. В. Эффективность урсодезоксихолевой кислоты : автореф. дис. …канд. мед. наук / А. В . Свиридов. – М., 2002. – С. 198.

-

34. Холестероз желчного пузыря : руководство / А. А. Ильченко [и др.]. – М. : ГЕОТАР-Медиа, 2007. – 232 с.

-

35. Холестероз и хронический холецистит: сравнительный анализ состояния стенки желчного пузыря / М. Б. Щербинина [и др.] // Морфологія. – 2007. – Т. І, № 3. – С. 94–100.

-

36. Andrеn-Sandberg А. Diagnosis and management of gallbladder polyps / А. Andrеn-Sand-berg // Am. J. Med. Sci. – 2012. – Vol. 4 (5). – P. 203–211.

-

37. Gallbladder polyps: how should they be treated and when? / A. Matos [et al.] // Rev. Assoc. Med. Bras. – 2010. – Vol. 56 (3). – P. 318–321.

-

38. Inui K. Diagnosis of gallbladder tumors / K. Inui, J. Yoshino, H. Miyoshi // Intern. Med. – 2011. – Vol. 50. – P. 1133–1136.

-

39. Isolated small gallbladder polyps: an indication for cholecystectomy in symptomatic patients / K. S. Jones-Monahan [et al.] // Am. Surg. – 2000. – № 66 (8). – Р. 716–719.

-

40. Khairy G. A . Cholesterolosis. Incidence, correlation with serum cholesterol level and the role of laparoscopic cholecystectomy / G. A. Khairy, S. Y. Guraya, K. R. Murshid // Saudi Med. J. – 2004. – № 25 (9). – P. 1226–1228.

-

41. Ultrasonography incorrectly diagnoses gallbladder polyps / L. J. Damore [et al.] // Surg. Lapa-rosc. Endosc. Percutan. Tech. – 2001. – № 11 (2). – Р. 88–91.

PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT GALLBLADDER CHOLESTEROSIS

Ulyanovsk State University

Список литературы Проблемы диагностики и лечения холестероза желчного пузыря

- Байбеков М. М. О холестерозе желчного пузыря/М. М. Байбеков, В. М. Ворожейкин, Б. К. Ачтиев//Арх. пат. -1985. -Т. 47, № 6. -С. 44-46.

- Бурков С. Г. Ультрасонография органов брюшной полости/С. Г. Бурков, Т. Ю. Кохненко//Sonoace International. -1998. -№ 3. -С. 63.

- Буторова Л. И. Холестероз желчного пузыря: патогенез, клиника, диагностика, принципы консервативной терапии: пособие для врачей/Л. И. Буторова. -М.: Форте принт, 2012. -52 с.

- Выступец Б. В. Диагностика и лечение доброкачественных полиповидных образований желчного пузыря: автореф. дис. … канд. мед. наук/Б. В. Выступец. -СПб., 2009. -151 с.

- Гладинец М. М. Холестероз желчного пузыря у больных хирургического профиля/М. М. Гладинец, М. Н. Байзакова, Д. Б. Темирбекова//Наука и здравоохранение: научно-практический журн. -2014. -№ 4. -С. 14.

- Дергачев А. И. Атлас клинических ультразвуковых исследований гепатобилиарной системы/А. И. Дергачев. -М.: Фирма СТРОМ, 1998. -168 с.

- Диагностика и результаты лечения внепеченочных билиарных дисфункции при желчнокаменной болезни/В. С. Савельев //Consilium Medicum. -2006. -№ 8. -С. 17-26.

- Ефанов М. Г. Полиповидные образования желчного пузыря: клиника, диагностика и лечение: автореф. дис. … канд. мед. наук/М. Г. Ефанов. -М., 2003. -150 с.

- Звенигородская Л. А. Cтеатогепатит и ХЖП у больных с МС/Л. А. Звенигородская, О. Н. Овсянникова//Трудный пациент. -2010. -№ 3. -С. 18.

- Звенигородская Л. А. Особенности клинического течения и лекарственной терапии ХЖП у больных с ИБС/Л. А. Звенигородская, О. Н. Овсянникова, Н. Г. Самсонова//Consilium medicum. Экстравыпуск. -2005. -№ 4. -С. 13-14.

- Звенигородская Л. А. Применение гепабене в лечении холестероза желчного пузыря и стеатогепатита у больных с метаболическим синдромом/Л. А. Звенигородская, О. Н. Овсянникова, Н. Г. Самсонова//Трудный пациент. -2007. -№ 8. -С. 53.

- Иванченкова Р. А. Патогенез холестероза желчного пузыря: обзор/Р. А. Иванченкова, А. В. Свиридов//Клиническая медицина. -2002. -№ 2. -С. 14-19.

- Иванченкова Р. А. Холестероз желчного пузыря: клиника, диагностика, лечение/Р. А. Иванченкова, Т. Ф. Измайлова, В. А. Метельская//Клиническая медицина. -1997. -Т. 75, № 5. -С. 46-51.

- Иванченкова Р. А. Холестероз желчного пузыря: современный взгляд на патогенез, клинику, диагностику и лечение/Р. А. Иванченкова, А. В. Свиридов, С. В. Грачев. -М.: Мединформагентство, 2005. -200 с.

- Ильченко А. А. Клиническая эффективность Гепабене при билиарной патологии/А. А. Ильченко, Ю. Н. Орлова, Е. В. Быстровская//IX Российский конгресс «Человек и лекарство»: тез. докл. -М., 2002. -С. 181.

- Ильченко А. А. Опыт применении урсодезоксихолевой кислоты при холестерозе желчного пузыря/А. А. Ильченко, Ю. Н. Орлова//Гепатология. -2004. -№ 3. -С. 22.

- Ильченко А. А. Холестероз желчного пузыря. Тактика ведения больного и лечение/А. А. Ильченко//Трудный пациент. -2010. -№ 6. -С. 29.

- Ильченко А. А. Эффективность урсодезоксихолевой кислоты при холестерозе желчного пузыря/А. А. Ильченко, Ю. Н. Орлова//Тер. арх. -2003. -Т. 2. -С. 35-38.

- Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике: в 5 т./под ред. В. В. Митькова. -М.: Видар, 1996-1998. -Т. 1. -388 с.

- Косарева Т. М. Холестероз желчного пузыря у детей: автореф. дис. … канд. мед. наук/Т. М. Косарева. -М., 2010. -105 с.

- Лазебник Л. Б. Метаболический синдром с позиции гастроэнтеролога/Л. Б. Лазебник, Л. А. Звенигородская, Е. Г. Егорова//РМЖ. -2005. -Т. 13, № 26. -С. 1706-1712.

- Малиновский Н. Н. Холестероз желчного пузыря/Н. Н. Малиновский, О. Д. Федорова//Хирургия. -1975. -№ 10. -С. 40-45.

- Минушкин О. Н. Урсодезоксихолевая кислота (УДХК) в клинической практике/О. Н. Минушкин//Мед. совет. -2010. -№ 1-2. -С. 12-16.

- Минушкин О. Н. Холестероз желчного пузыря (обзор)/О. Н. Минушкин, Е. П. Прописнова//Кремлевская медицина. -2000. -№ 1. -С. 55-57.

- Миспахов Г. Б. Особенности лечебно-диагностической тактики при ХЖП: автореф. дис.. канд. мед. наук/Г. Б. Миспахов. -СПб., 2014. -30 с.

- Никитина М. Н. Ультразвуковое исследование и тактика ведения пациентов с полипами желчного пузыря/М. Н. Никитина, С. И. Пиманов, Н. Г. Луд//Мед. новости. -2002. -№ 9. -С. 62-64.

- Никитина М. Н. Ультрозвуковая диагностика холестероза желчного пузыря/М. Н. Никитина, С. И. Пиманов//SonoAce-Ultrasound. -2004. -№ 12. -С. 25-31.

- Орлова Ю. Н. Влияние препарата гепабене на показатели липидного спектра и биохимического состава желчи у больных с холестерозом желчного пузыря в сочетании с билиарным сладжем/Ю. Н. Орлова, С. Ю. Силиверстова//Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. -2003. -№ 5. -С. 172.

- Орлова Ю. Н. Холестероз желчного пузыря. Клинико-сонографическое исследование: автореф. дис.. канд. мед. наук/Ю. Н. Орлова. -М., 2004. -36 с.

- Осипенко М. Ф. Опыт использования урсосана для дифференциальной диагностики полиповидных образований желчного пузыря/М. Ф. Осипенко, Е. А. Бикбулатова, Л. Ю. Панкова//Рос. гастроэнтерологический журн. -2001. -№ 2. -С. 103.

- Саблин О. А. Заболевания желчного пузыря: возможности терапии препаратами урсодезоксихолевой кислоты: методич. пособие/О. А. Саблин, Т. А. Ильчишина, А. А. Ледовская. -СПб., 2013. -34 с.

- Савельев В. С. Холестероз/В. С. Савельев, В. А. Петухов, Б. В. Болдин. -М.: ВЕДИ, 2002. -С. 172.

- Свиридов А. В. Эффективность урсодезоксихолевой кислоты: автореф. дис. …канд. мед. наук/А. В. Свиридов. -М., 2002. -С. 198.

- Холестероз желчного пузыря: руководство/А. А. Ильченко . -М.: ГЕОТАР-Медиа, 2007. -232 с.

- Холестероз и хронический холецистит: сравнительный анализ состояния стенки желчного пузыря/М. Б. Щербинина //Морфологiя. -2007. -Т. I, № 3. -С. 94-100.

- Andrеn-Sandberg А. Diagnosis and management of gallbladder polyps/А. Andrеn-Sandberg//Am. J. Med. Sci. -2012. -Vol. 4 (5). -P. 203-211.

- Gallbladder polyps: how should they be treated and when?/A. Matos //Rev. Assoc. Med. Bras. -2010. -Vol. 56 (3). -P. 318-321.

- Inui K. Diagnosis of gallbladder tumors/K. Inui, J. Yoshino, H. Miyoshi//Intern. Med. -2011. -Vol. 50. -P. 1133-1136.

- Isolated small gallbladder polyps: an indication for cholecystectomy in symptomatic patients/K. S. Jones-Monahan //Am. Surg. -2000. -№ 66 (8). -Р. 716-719.

- Khairy G. A. Cholesterolosis. Incidence, correlation with serum cholesterol level and the role of laparoscopic cholecystectomy/G. A. Khairy, S. Y. Guraya, K. R. Murshid//Saudi Med. J. -2004. -№ 25 (9). -P. 1226-1228.

- Ultrasonography incorrectly diagnoses gallbladder polyps/L. J. Damore //Surg. Laparosc. Endosc. Percutan. Tech. -2001. -№ 11 (2). -Р. 88-91.