Проблемы формирования объектов недвижимости

Автор: Гладкий В.И.

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Вопросы имущественной политики

Статья в выпуске: 1 (28), 2004 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/170151067

IDR: 170151067

Текст статьи Проблемы формирования объектов недвижимости

Земельная реформа, ориентированная на создание нового земельного строя и правовых механизмов вовлечения земли в гражданский оборот, включая рынок, ипотеку и другие сделки, не решила всех поставленных задач, поскольку законодательно не удалось методологически верно выстроить систему правоимущественных отношений к земельному ресурсу как национальному достоянию и как образующей основы недвижимости. Поэтому до сих пор не созданы условия для сохранения и повышения качества земельного ресурса и введения рыночных механизмов землепользования; не упорядочена система управления земельным ресурсом и недвижимостью; не организован полноценный учет земельных ресурсов и объектов недвижимости; не обеспечены бесконфликтная регистрация прав и единое налогообложение недвижимости.

В настоящее время сложно выделить какую-либо одну причину, сдерживающую формирование объектов недвижимости. Их много: ведомственное лоббирование интересов при организации системы управления земельными ресурсами и земельными отношениями; игнорирование российской истории и опыта регулирования земельноимущественных отношений; навязчивое стремление скопировать зарубежную практику для российских условий без учета огромных размеров российских территорий и т. д. Особое место среди причин, сдерживающих переход к недвижимости, занимают понятийно-методические проблемы, которые имеют место в предметной области земельно-имущественных отношений и характерны для современного этапа развития земельной реформы.

Понятийно-методические проблемы земельной реформы и понятийной области земельно-имущественных отношений становятся приоритетными в период формирования объектов недвижимости, потому что отсутствие однозначных и непротиворечивых толкований смыслового содержания понятий земельного ресурса и недвижимости является источником принципиальных ошибок в построении учетно-регистрационных систем, приводящих к ведомственному противостоянию систем управления, дублированию функций, целей и задач. Поэтому сложившаяся система управления земельным ресурсом и недвижимостью, содержание государственного земельного, градостроительного и других кадастров, действующая система регистрации прав и налогообложения недвижимости порождают больше вопросов, чем ответов. Например, как можно объяснить тот факт, что в содержании государственного земельного кадастра приоритетное место занимают данные о земельных участках, их частях и территориальных зонах, характеризующие правоимущественные отношения недвижимости, а количественные и качественные показатели земельного ресурса, динамика их изменений во времени и пространстве, его использование в хозяйственной деятельности и т. д. не нашли должного отражения. Вызывает недоумение тот факт, что функции действующей системы управления земельным ресурсом как национальным достоянием разделены между двумя ведомственными структурами: Министерством имущественных отношений Российской Федерации и Федеральной службой земельного кадастра России.

В законодательстве и нормативных правовых актах Российской Федерации имеют место понятийно-методические проблемы, связанные со смысловым толкованием зе- мельного ресурса и недвижимости, неопределенностью состава, содержания и информационного обеспечения систем управления. Как показывают результаты анализа российского законодательства, в нем отсутствуют четкие и однозначные толкования понятий земельного ресурса и недвижимости, не определены приоритетные цели систем управления такими объектами, не разграничены области функционирования таких систем, отсутствуют требования к составу и содержанию их информационных баз, отражающих состояние и поведение таких объектов во времени и пространстве. По этим причинам не удалось организовать эффективное управление земельным ресурсом и недвижимостью на основе земельного кадастра, т. к. в нем не нашло отражение полное описание их как объектов управления, которое может обеспечить принятие решений в системе управления, избежать структурных ошибок и ведомственного противостояния; оградить юридических лиц и граждан от беспредела при оформлении права на недвижимость или пользователя земельным ресурсом для организации хозяйственной деятельности.

Приведенные примеры, характеризующие состояние законодательного, нормативно-правового и понятийно-методического обеспечения земельной реформы, наличие организационно-структурных ошибок в управлении земельным ресурсом и недвижимостью, свидетельствуют об изолированном решении задач и ведомственном подходе к изучению проблемы земельноимущественных отношений. Такой подход к решению задач земельной реформы не позволил осуществить формирование объектов недвижимости, что, в свою очередь, обусловило необходимость применения системного подхода.

С позиций системного подхода формирование объектов недвижимости как базового понятия в системе земельно-имущественных отношений может быть осуществлено на основе четких и логически обоснованных понятий некоторого целостного объекта учета, регистрации прав и единого налогообложения, обладающего размерными и экономическими парамет- рами, позволяющими индивидуализировать такой объект в системе имущественных отношений. Таким объектом может быть только объект недвижимости как целостная совокупность разнородных вещей, прочно связанных с землей, образованная на основе прав владения, распоряжения и пользования такими вещами для организации определенного вида хозяйственной деятельности или получения материальных благ.

Так как в существующем законодательстве четкое и однозначное толкование объекта недвижимости как целостной совокупности вещей отсутствует, то для раскрытия его содержания воспользуемся понятием недвижимого имущества, которое представим в виде следующего множества:

N = {A, B, P,} , (1)

где N – множественное описание недвижимого имущества как понятия;

A – подмножество недвижимых разнородных объектов;

B – подмножество органов власти, юридических лиц и граждан как субъектов, у которых могут возникать имущественные отношения;

P – подмножество имущественных отношений, имеющих место между субъектами и объектами в части права владения, распоряжения и пользования ими при осуществлении хозяйственной деятельности или получения материальных благ.

Из приведенного множества следует, что в описании недвижимого имущества N как понятия наличие подмножеств A , B , P обязательно, и это является главным требованием признания факта существования недвижимого имущества, которое по виду элементов и их составу позволит отличить это понятие от других, описываемых множествами и состоящих из тех же объектов. Например, множественное описание недвижимого объекта как понятия совокупности реальных объектов, прочно связанных с землей, представляется в виде следующего множества:

А Р = { Ц , P z }, (2)

где А р - множественное описание недвижимого объекта как понятия;

-

а , - разнородные реальные объекты;

Pz - отношения между а i , характеризующие их прочную связь с землей.

Для множественного описания недвижимого имущества как понятия с ограниченным правом на основе (1) и (2) будет справедливо следующее множество:

N o = { А р , B р , Pr}, (3)

где No – множественное описание имущества ограниченного права;

Pr – отношения, характеризующие ограниченное право субъекта на недвижимые объекты a i ;

B р - субъект права.

Аналогичные множественные описания недвижимого имущества как понятия могут иметь место в отношении земельного ресурса, недр, растительности, водных объектов, участков леса и т. д., и на основе их анализа несложно заметить отличия их множественного описания по составу элементов и качественному содержанию подмножества Р, характеризующих как правовые, так и физические отношения между субъектами и объектами или между объектами. При этом правовые отношения могут описываться на различном праве собственности как триедином праве владения, распоряжения и пользования, так и одного из них. Правовые отношения могут возникать как между субъектом и объектом, так и между субъектами, и поэтому вся совокупность правовых отношений, имеющих место в понятийном содержании имущества, может характеризоваться следующим множеством:

Pz = {P c , PP q , р в },

где Pc – право собственности;

P ^ - право распоряжения;

Pq – право пользования;

Pв – право, возникающее у субъекта по поводу имущества другого субъекта.

В свою очередь, физические отношения могут возникать только между объектами и отражать характер их природных, конструк- тивных или технологических связей. Поэтому такие отношения могут образовать как отдельные недвижимые объекты, так и их комплексы, и тогда для совокупности физических отношений имеет место:

Pf = {Pz, Pt, Pk}, (5)

где Pf – множественное описание характера физических отношений, возникающих между объектами;

Pz – отношения, характеризующие прочную связь объектов с землей;

Pt – отношения, характеризующие технологическую связанность между объектами;

Pk – отношения, характеризующие конструктивные связи между объектами.

В то же время различия в составе элементов и характере отношений множественных описаний не могут скрыть их общности, которую можно получить путем несложных преобразований и представить системное множественное описание недвижимого имущества как понятия в следую- щем виде:

N = [{ « i , P a z , J P l , P J k }, B j {P jc , P j , P jq , P j 3}]. (6)

Системное представление множественного описания недвижимого имущества как понятия целого, включающего описание разнородных объектов и субъектов, их правовых и физических отношений, свидетельствуют о том, что состав целостного объекта в недвижимом имуществе можно определить только в границах распространения прав субъекта на такой объект. Поэтому для изучения физической сущности такого объекта наибольший интерес представляет множественное описание его метрических размеров. Однако, как следует из множества (6) множественное и целостное описание объекта недвижимости связано с определенными сложностями, которые обусловлены следующим:

-

• такой целостный объект в реальном мире не существует и его представление возможно только на основании описания размерных параметров распространения прав субъекта в границах недвижимого имущества;

-

• такой объект является сложным и его описание возможно на основании свойства целостности многих реальных объектов и возникающих между ними отношений;

-

• для формирования такого объекта необходимы правила отнесения к нему реальных объектов, позволяющие описать такой объект наиболее полно и целостно;

-

• полное, целостное описание такого объекта не должно быть противоречивым в отношении прав субъекта на него и прав субъектов на слагаемые части недвижимого имущества.

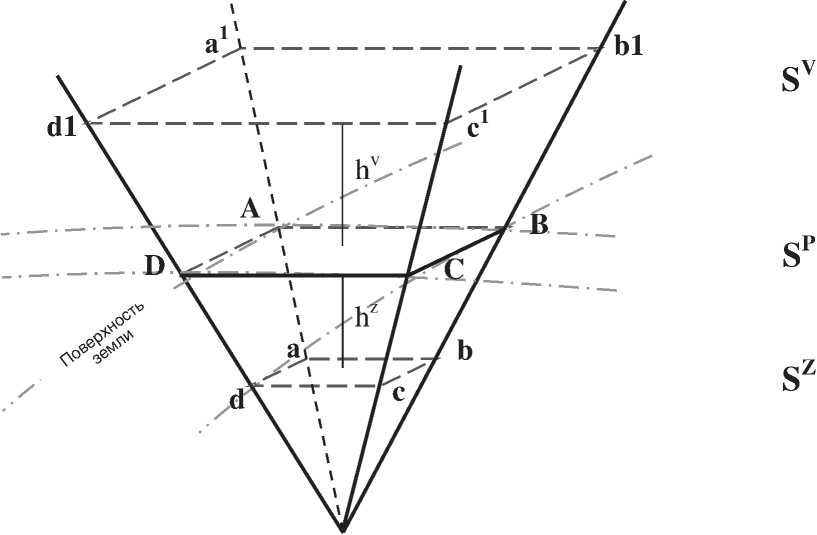

Для описания такого целостного объекта введем понятие земельной составляющей (ЅР), представляющей собой плоскость в земельном пространстве, описываемой границами распространения прав субъекта, относительно которой все его реальные объекты, прочно связанные с землей, можно разместить под ней или над ней и представить их в виде геометрической фигуры таким образом, что реальные объекты всегда будут находиться внутри этой фигуры. С учетом формы земли как небесного тела такая фигура, образованная земельными радиусами-векторами, по форме близка к перевернутой пирамиде, которая может рассматриваться как объемная модель целостного объекта недвижимости. Однако описание физических параметров объекта недвижимости на основе объемной модели с радиусами-векторами, уходящими в безвоздушное пространство, нереально в части отнесения к нему как воздушного бассейна, так и земельного ресурса. Поэтому включение объектов сред Sz (земного ресурса) и Sv (воздушного пространства) в состав объекта недвижимости должно быть ограничено некоторыми параметрами, в качестве которых может приниматься высота воздушного бассейна hv (например, высота здания) над земельной составляющей и глубина земельного ресурса hz (например, мощность почвенного слоя) под ней.

Тогда с учетом hv и hz модель объекта недвижимости можно представить в виде усеченной пирамиды с основаниями а, в, с, d и а’, в’, с’, d’, расположенными на расстояниях hv и hz от земельной составляющей АВСD (рис. 1), а ее размерные характеристики могут быть приняты в качестве метрических параметров объекта недвижимости.

В представленной модели параметры hv и hz являются постоянной величиной, их значения не меняются в течение длительного времени, и тогда метрические размеры объекта недвижимости являются только функцией параметров земельной составляющей, которая может принимать любые ге-

Рис. 1. Графическая интерпретация объекта недвижимости

ометрические формы в зависимости от того, как размещаются границы распространения прав субъекта на поверхности земли.

Принимая во внимание эти рассуждения относительно модели объекта недвижимости и ее размерных параметров, можно сформулировать следующие определения:

-

• объект недвижимости - это совокупность прочно связанных с землей реальных объектов (включая земельный ресурс и воздушное пространство), расположенных в границах земельной составляющей;

-

• образующей основой объекта недвижимости как целостного объекта является его земельная составляющая, границы которой на поверхности земли позволяют выделять такой объект в натуре и идентифицировать его среди других;

-

• земельная составляющая - это совокупность точек и линий между ними, обозначающая на поверхности земли границы распространения прав субъекта на объекты, прочно связанные с землей.

Тогда на основе этих определений можно сформулировать следующие требования к формированию объекта недвижимости:

-

• ни один из реальных объектов, прочно связанных с землей в границах земельной составляющей, сам по себе не является объектом недвижимости;

-

• реальные объекты, прочно связанные с землей и не обремененные границами земельной составляющей, не могут быть отнесены к объектам недвижимости и являются недвижимыми объектами;

-

• размеры объекта недвижимости определяются границами земельной составляющей, которые обозначают предел распространения прав субъекта на владение, пользование и распоряжение недвижимыми объектами.

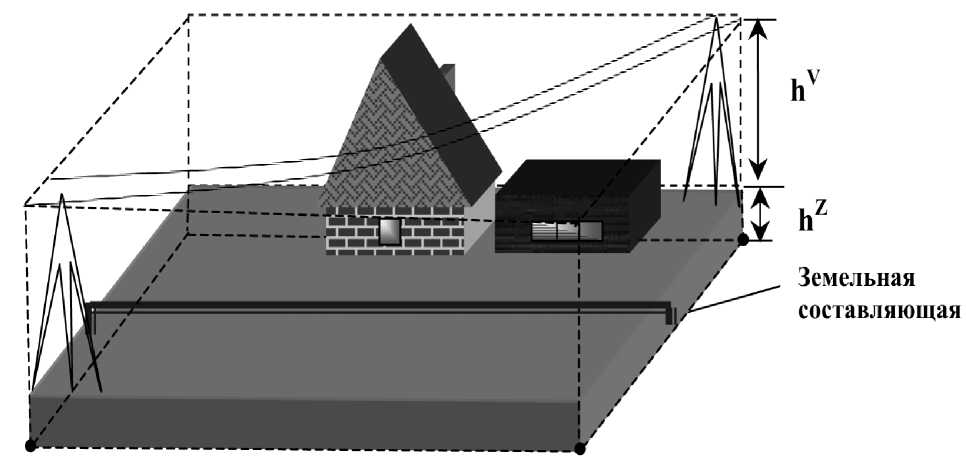

В формулировке требований к формированию объекта недвижимости следует особо отметить образующую роль земельной составляющей, что дает основание включить ее в качестве основного элемента объекта недвижимости и представить следующую модель, изображенную на рисунке 2.

Земельная составляющая, параметры hv и hz позволяют описать размеры правового поля и пространства целостного объекта недвижимости, которое не может нарушить наличие в его составе других реальных объектов и прав на них. Поэтому описание объекта недвижимости, позволяющее представить и идентифицировать его как целостный объект, должно включать сведения о праве как факторе его образования; о границах и местоположении земельной составляющей; о реальных объектах и их праве,

Рис. 2. Пространственная модель объекта недвижимости

достаточных для оценки стоимости объекта недвижимости и его нормальной эксплуатации; о специальном идентификаторе, позволяющем выделить и отличить объект недвижимости среди других.

Следовательно, не все сведения о реальных объектах могут иметь место в описании объекта недвижимости, а только те, которые могут влиять на его индивидуальные характеристики.

Тогда совокупность сведений, включенных в описание объекта недвижимости, можно представить в виде следующего множества:

A = ( P , n , ^ , n}, (7) где p - сведения, характеризующие границы земельной составляющей;

n - сведения о реальных объектах в составе объекта недвижимости, их праве, местоположении;

£ - сведения о цене;

n - специальный идентификатор.

Множественное представление сведений в описании объекта недвижимости позволяет отразить их количественный состав и положить его в основу изучения содержания сведений и характер действий по их получению, совокупность которых можно рассматривать как процесс формирования объекта недвижимости. Так как получение сведений, представленных в множестве (7), требует выполнения различных по содержанию и технологическому исполнению действий, а также формам организации, то характерные особенности процесса формирования объекта недвижимости наиболее полно найдут отражение при изучении действий по получению каждого из сведений множества (7). Поэтому интерес для изучения технологических и организационных особенностей формирования объекта недвижимости представляет содержание всех сведений и действия по их получению.

Сведения n - это суть данные, которые отражают конструктивные, функциональные, количественные и качественные характеристики отдельных недвижимых объектов, имеющих место в реальной среде. Как правило, такие объекты существуют сами по себе как хозяйственные, промышленные, жилые, культурно-бытовые и т. д., создаются искусственно или природой, функционируют самостоятельно или в комплексе, и поэтому к таким объектам проявляют интерес многие информационные системы, такие как топографическая, картографическая, градостроительная, кадастровая и т. д. Эти же сведения включаются в описание объекта недвижимости и, следовательно, для получения n всегда можно воспользоваться сведениями из других систем. Например, получение сведений об объекте недвижимости, включающем «здание», возможно в бюро технической инвентаризации; включающем лес – из лесного кадастра; включающем земельный ресурс – из земельного кадастра и т. д. Тогда при налаженном взаимодействии между системами проблемы получения сведений П и реализации процесса формирования объекта недвижимости могут быть преодолены без особых сложностей. Однако налаживание взаимодействия между системами по обмену сведениями n всегда сложно в организационном плане, так как связано с преодолением ведомственных барьеров при организации процесса формирования объекта недвижимости.

Определенный интерес для изучения содержания и характера действий с технологической и организационной точек зрения представляют сведения р . Это связано с образующей ролью земельной составляющей при формировании объекта недвижимости, что обуславливает особый характер сведений р о ее границах и действий по их получению, которые включают геодезические измерения, землеустроительные работы по проектированию границ, выносу их точек на местность и вычислению координат. Выполнение перечисленных действий не связано с технологическими и организационными сложностями, т. к. основные требования к их выполнению регламентируются содержанием, точностью и формой представления конечной продукции, и которые, как правило, не ограничивают технологическое исполнение действий и организационные формы их реализации.

Особенность сведений n и действий по их получению заключается в том, что они завершают процесс формирования объекта недвижимости, и их появление в составе множества (7) свидетельствует о признании факта существования такого объекта. Как правило, такие действия носят процедурный характер, из чего следует, что их выполнение регламентируется строгой последовательностью и порядком осуществления на определенном рабочем месте и специально обученным специалистом. В практике такие действия традиционно реализуются в процедуре кадастрового учета и, следовательно, такая процедура должна иметь место в процессе формирования объекта недвижимости, которая должна завершаться присвоением объекту специального идентификатора n, подтверждающего, что его формирование завершено, и факт признания его существования подтвержден. В свою очередь, процедура кадастрового учета объектов недвижимости в отношении сведений 7 (параметров земельной составляющей) может войти в противоречие с процедурой государственного кадастрового учета сведений о земельных участках, т. к., несмотря на принципиальные различия в назначении, содержании и смысловом толковании терминов земельной составляющей объекта недвижимости и земельного участка, размерные характеристики их границ полностью совпадают. Такие противоречия нежелательны по многим причинам и требуют принятия принципиального решения по поводу включения сведений о земельном участке в земельный кадастр или в систему кадастрового учета недвижимости. С учетом того, что правомерность включения в земельный кадастр сведений о земельных участках постоянно ставится под сомнение, а отсутствие кадастрового учета объектов недвижимости как целостного объекта порождает массу серьезных последствий (замечания по этому поводу отмечались в начале статьи), то принятие решения в пользу включения земельного участка в систему кадастрового учета недвижимости, базирующееся на приве- денных ранее рассуждениях, представляется достаточно весомым.

Представленные соображения по решению понятийно-методической проблемы недвижимости, которые позволили однозначно определить смысловое толкование ключевых терминов предметной области недвижимости и обосновать принципы отнесения разнородных реальных объектов к объекту недвижимости, раскрыть содержание и состав сведений о таком объекте, изучить особенности его формирования, могут рассматриваться в качестве базовых методических положений по концептуальному развитию земельной реформы. Для их реализации необходимо решить следующие задачи:

-

• разработать концепцию формирования объектов недвижимости;

-

• разработать методические основы кадастрового учета объектов недвижимости как системы признания факта существования и прекращения существования таких объектов;

-

• разработать правила отнесения разнородных объектов к объектам недвижимости и требования к информационному описанию таких объектов;

-

• разработать предложения по организационной структуре системы формирования объекта недвижимости, ее функций и задач;

-

• разработать предложения для внесения изменений в российское земельное законодательство.

Перечисленные задачи могут быть решены при условии принятия в качестве концептуальной основы формирования объектов недвижимости базовых понятий земельной составляющей и объекта недвижимости, позволяющих устранить ошибки и противоречия, имеющие место в методическом обеспечении земельного кадастра и недвижимости, системы управления земельными ресурсами, а также определиться в основных принципах отнесения разнородных недвижимых вещей к таким объектам, разработать методологические основы кадастрового учета, обеспечить бесконфликтную регистрацию прав и единое налогообложение.