Проблемы и особенности семейных ферм в Бурятии

Автор: Потаев В.С., Субанаков Г.Ю.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 2 (33), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются проблемы семейных ферм в животноводстве Республики Бурятия, обращается внимание на необходимость их разрешения в современных условиях. Отмечаются основные особенности семейных ферм в регионе.

Семейные фермы, поголовье скота, пастбищные и земельные ресурсы, крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства

Короткий адрес: https://sciup.org/142142315

IDR: 142142315 | УДК: 631.115.1.(571.54)

Текст научной статьи Проблемы и особенности семейных ферм в Бурятии

В настоящее время в агропромышленном комплексе Бурятии сформирована многоукладная экономика, основанная на разных формах собственности и хозяйствования. Появились новые типы ведения хозяйства, в том числе семейные фермы. Семейные фермы представляют крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства предпринимательского типа, и они стали неотъемлемой частью сельской экономики. Если в начале реформ (1991г.) продукция сельского хозяйства производилась в основном на сельскохозяйственных предприятиях, то в 2008 г. она составляла в удельном весе производства лишь -16%. В хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах, наоборот, удельный вес сельскохозяйственной продукции в общем объеме вырос с 36 до 84%.

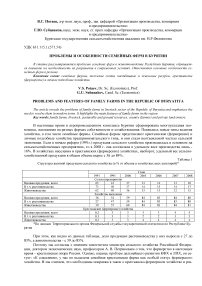

Таблица 1

Структура валовой продукции сельского хозяйства (в % от объема в хозяйствах всех категорий)*

|

Годы |

||||||||

|

1991 |

1995 |

2000 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

||

|

Сельхозпредприятия |

||||||||

|

Валовая продукция, всего |

65 |

43 |

37 |

13 |

14 |

13 |

16 |

|

|

В т.ч. растениеводства |

73 |

50 |

37 |

14 |

15 |

14 |

17 |

|

|

Животноводства |

62 |

40 |

36 |

13 |

13 |

12 |

15 |

|

|

Хозяйства населения |

||||||||

|

Валовая продукция, всего |

36 |

54 |

59 |

84 |

83 |

84 |

80 |

|

|

В т.ч. растениеводства |

27 |

47 |

59 |

84 |

83 |

83 |

80 |

|

|

Животноводства |

39 |

57 |

60 |

84 |

83 |

84 |

81 |

|

|

Крестьянские (фермерские) хозяйства |

||||||||

|

Валовая продукция, всего |

0,2 |

3 |

3 |

3 |

3 |

4 |

4 |

|

|

В т.ч. растениеводства |

0,1 |

3 |

3 |

2 |

2 |

3 |

3 |

|

|

Животноводства |

0,3 |

3 |

3 |

4 |

4 |

4 |

4 |

|

*По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Бу- рятия

При этом, как видно из данных таблицы, доля продукции растениеводства у них выросла с 27 до 83%, а животноводства - с 39 до 85%.

Поэтому мы согласны с мнением заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации, доктором экономических наук, профессором А. В. Петриковым о том, что фермерство в настоящее время - крестьянская опора России. Однако, касаясь проблем дальнейшего развития КФХ и ЛПХ, он сетует: «К сожалению, у нас не выделена семейная крестьянская ферма как особый статус фермерского хозяйства. И мы считаем, что необходимы поправки в закон о крестьянско-фермерском хозяйстве и раз- работка специальной политики поддержки семейных крестьянских ферм, особой для них преферен-ции»[2]

В количественном отношении число к рестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ в Республике Бурятия за последнее десятилетие остается практически неизменным.

Таблица 2

Число крестьянских (фермерских) хозяйств на начало года*

|

Годы |

|||||||

|

1991 |

1995 |

2000 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

|

|

Число зарегистрированных крестьянских хозяйств |

6 |

3193 |

2776 |

2551 |

2575 |

2497 |

2455 |

|

Площадь предоставленных им земельных участков, тыс. га |

0,3 |

194,7 |

143,9 |

136,3 |

116,8 |

110,7 |

110,0 |

|

Средний размер земельного участка, га |

45 |

61 |

52 |

53 |

45 |

44 |

44 |

*По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Бу- рятия

По данным таблицы 2, с начала 2000 г. количество зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств стабилизировалось и составляет около 2,5 тысячи единиц, средний размер земельного участка - 44 га. На одно хозяйство приходится в среднем 11,4 головы крупного рогатого скота, в т.ч. 4,7 коров, 1,8 свиней, 3,2 лошадей, 11,5 голов овец и коз. Доля производимой сельскохозяйственной продукции зарегистрированными фермерами остается еще малой (4%). Многие имеющиеся крестьянские (фермерские) хозяйства в силу разных причин предпочитают не регистрироваться и оставаться личными подсобными хозяйствами.

Численность личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в последнее время, по данным Бурятстата, составляет около 137 тыс., за ними закреплено 89,2 тыс. га земли, или в среднем приходится на 1 семью 0,58 га. Количество крупного рогатого скота приходится в среднем на 1 ЛПХ 2,0 гол., в т.ч. 0,8 коровы, свиней - 0,3 гол., овец и коз - 0,8 гол.

Согласно Закону «О личном подсобном хозяйстве» владелец ЛПХ в отличие от фермера, поставляющего товар на рынок для получения прибыли, организует свое производство для удовлетворения потребностей семьи в продуктах питания. Производственная мощность личного подсобного хозяйства должна быть ограничена этими семейными потребностями. При высоком уровне товарности владелец подворья обязан зарегистрировать свое ЛПХ как крестьянское (фермерское) хозяйство. По мнению А.В. Петрикова [3], 10-15% личных подсобных хозяйств уже должны были быть зарегистрированы фермерскими хозяйствами. По данным наших исследований, число личных подсобных хозяйств от общего количества ЛПХ, обязанных зарегистрироваться как крестьянские (фермерские) хозяйства, составляет около 18%. Если к числу КФХ в республике прибавить даже 10% ЛПХ, то это будет дополнительно 13,7 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств. В таком случае численность КХФ в Бурятии составит около 15 тыс. единиц.

Какова ситуация на сегодняшний день на местах: что переживают владельцы семейных ферм, каково их социальное самочувствие, как они сами оценивают свой потенциал и перспективы развития, с какими проблемами им приходится сталкиваться и как они решаются людьми? Эти и другие вопросы были в центре нашего исследовательского внимания при проведении в 2007 и 2009 гг. социологического опроса 150 руководителей семейных ферм в Хоринском и Кяхтинском районах Республики Бурятия.

По данным исследований получилось, что семейные фермы развиты как в крупных, так и на малых сельских территориях Хоринского и Кяхтинского районов Республики Бурятия. 97,4% крестьян, принявших участие в опросе, проживают в средних и малых селах и пользуются сложившейся инфраструктурой села, лишь 12,6% ведут свои хозяйства в отдалении - на заимках. Основная масса респондентов (78,9%) - это владельцы крупных личных подсобных хозяйств, 5,3% - владельцы крестьянских (фермерских) хозяйств, остальные 5,2% имеют средние и мелкие подсобные хозяйства. Опрашиваемые респонденты представляли собой экономически активную часть сельского населения. Средний возраст опрашиваемых составлял 47,7 лет, из них высшее образование имеют 2,6%, среднее специальное - 15,8%, окончили среднюю общеобразовательную школу - 34,2 % и среднюю школу - 47,4%. Большая часть опрашиваемых владельцев хозяйств ранее работали специалистами сельского и лесного хозяйств, а также имеют рабочие специальности сельскохозяйственного профиля : тракториста, шофера, кочегара и другие. Владельцы хозяйств имеют средние по составу семьи: в среднем на одну опрошенную семью при- ходится 3,6 чел. 70% владельцев семейных ферм отметили, что результаты их трудовой деятельности позволяют обеспечить членов семьи полноценным питанием, 40% отметили, что имеют финансовые возможности оплатить образование детей, 26% смогли за счет собственных средств приобрести бытовую технику, мебель.

По количеству скота, приходящегося на семейную ферму, в среднем на одно личное подсобное хозяйство приходится 7,2 гол. крупного рогатого скота, 3 лошади, 12,2 овец. 2,3 гол. свиньи. Полученные данные почти совпадают с количеством скота, находящегося в КФХ, в среднем на одно хозяйство. Владельцы опрашиваемых хозяйств занимаются в основном разведением скота для личного потребления и на продажу. В опрашиваемых хозяйствах, по словам их владельцев, 79% поголовья крупного рогатого скота составляют беспородные животные и лишь 16% животных принадлежат к симментальской породе, 1,2% - казахской белоголовой, 2,1% - калмыцкой породы. В поголовье овец 19,3% составляют животные грубошерстных и полугрубошерстных пород, остальные, также по мнению хозяев ферм, - беспородные. Поголовье лошадей в опрашиваемых крестьянских хозяйствах на 2,1% представляют тяжеловозы, 4,3% - это животные рысистой и верховой пород, 12,8% - лошади бурятской породы. По данным опроса, владельцы хозяйств и дальше собираются заниматься разведением животных перечисленных пород, однако для значительного увеличения поголовья скота им необходимы дополнительные условия.

В первую очередь, это наличие в достаточном размере земельных, в частности пастбищных, ресурсов. Однако, как показывают данные опроса, земельные отношения в районах РБ до сих пор ещё не отрегулированы, и земля не всегда является собственностью работающего на ней. В большинстве случаев, вследствие различных административных препятствий и трудностей в оформлении, земельные участки, которыми пользуются владельцы хозяйств, вообще юридически не оформлены. 10,5% респондентов отметили, что пользуются сельхозугодиями на правах частной собственности, 2,6% - аренды и 2,6% - используют земельные участки без юридического оформления на правах договоренности с местной администрацией. Пользование сенокосами представлено следующим образом: собственники - 28,9%; арендаторы - 15,8% и не оформившие свои земельные отношения - 15,8%.

За поголовьем животных, принадлежащих семейным фермам, ухаживают главным образом сами владельцы - 94,7% опрошенных. Наемный труд использует лишь 5,2% владельцев фермы. Уходом за скотом занимаются, как правило, 2 чел. Длительность рабочего дня во время посевных и уборочных работ составляет 15-16 часов, в остальное время от 9 до 10 часов. При этом к выполнению работ в качестве наемных работников чаще привлекают родственников - 23,7% респондентов, односельчан - 21%, малоимущих - 7,1%. Трудовые отношения с работниками оформляются в форме устного договора - 31,6%; срочного трудового договора - 2,6%; в форме договоров гражданско-правового характера - 5,3%.

За проделанную работу владельцы семейных ферм рассчитываются с наемными работниками следующим образом: наличный расчет - 79%, в виде обмена услугами - 18,4%, оплата продукцией с личного подворного хозяйства - 21%. Свою продукцию семейные фермы реализуют на следующих рынках: 10,5% в своем селе среди своих работников, родственников и знакомых, 8% - в районном центре -г. Кяхта и пос. Хоринск, 15,8% - в г. Улан-Удэ. Из-за трудностей доступа выхода на рынки города, отсутствия складских помещений и холодильных установок, высоких расходов для сельчан на проживание в городе они вынуждены за бесценок сдавать свою продукцию перекупщикам.

Далее, желание увеличить поголовье скота выразили 31,6% опрошеных. В среднем они хотят увеличить численность крупного рогатого скота до 19,4 гол., овец - до 12, лошадей - до 14,1, свиней - до 5,8 гол. При этом среди опрошеных несколько человек хотели бы увеличить численность крупного рогатого скота до 100-200 гол. (5,2%), овец - до 200 гол. (2,6%), лошадей - до 100 гол. (7,9%), до 200 гол. свиней (2,6%). Основными причинами отсутствия возможности увеличить поголовье скота владельцы семейных ферм назвали: отсутствие денежных средств - 34,2%, нехватка сенокосов и пастбищ - 26,3 %, нехватка трудовых ресурсов - 15,8%, износ техники - 32,5% и плохие климатические условия - 15,8%, высокие цены на энергоносители, горючее и смазочные материалы - 32,7%. Необходимость переехать на хутор для ведения более крупного животноводства с целью расширения семейных ферм отметили 21,1% респондентов.

На основе данных исследования выделены следующие особенности в развитии семейных ферм:

-

1. Опрашиваемые респонденты представляют собой экономически активную часть сельского населения.

-

2. Опрошенные фермеры выражают желание увеличить размеры сельскохозяйственных угодий своих хозяйств. Желание увеличить поголовье скота выразили 31,6% опрошеных.

-

3. Результаты опроса позволяют говорить о том, что, несмотря на определенные трудности, фермерство дает определенные преимущества для тех, кто им занимается: члены семьи обеспечены полно-

- ценным питанием, имеются финансовые возможности оплатить образование детей, улучшить свой материальный быт.

-

4. В настоящее время удельный вес производства продукции семейных ферм в общем объеме производства довольно высок (73% производства мяса, 69% молока, 48% яиц, 11% шерсти, 90% картофеля и 84% овощей).

Таким образом, вклад семейных ферм в сельскохозяйственное производство значительный. Но многие проблемы фермерства не решены. Так, некоторые фермеры отмечают выработанный ресурс действующих машин и технических средств (32,5%).

Многие фермеры указали (32,7%), что на деятельность хозяйств большое влияние оказывает диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и на энергоносители, горючее и смазочные материалы.

Другой проблемой семейных ферм является низкий квалификационный уровень владельцев фермерских хозяйств. Отсутствие сельскохозяйственного образования, сезонность работы и низкая оплата труда, преобладание физического труда (низкий уровень механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства) и другое – все это негативно влияет на развитие семейных ферм.

По результатам исследований, средний возраст фермеров составил - 47,7 лет. Следовательно, существует проблема воспроизводства трудового потенциала фермерства. Следует на республиканском уровне решать данную проблему. Нужна республиканская комплексная программа, включающая модернизацию социальной инфраструктуры, омоложение фермерства и обустройство молодежи на селе.

Таким образом, в настоящее время наиболее мобильными и приспособленными к изменяющимся условиям являются семейные фермы. Важной особенностью их производства является невысокая рыночная стоимость. Так как у фермеров в основном не имеется налаженных каналов сбыта своей продукции, они вынуждены продавать ее по очень низким ценам. Для развития каналов сбыта семейных ферм следует развивать сельскохозяйственные сбытовые кооперативы, для совершенствования их производства сохранить возможности получения фермерами долгосрочных кредитов в банках при одновременной девальвации рубля. Все это даст возможность повысить конкурентоспособность семейных ферм.

Необходимо уделить внимание созданию отлаженного механизма выделения земли с учетом особенностей районов, а также льготного кредитования и налогообложения; помогать семейным фермам в приобретении необходимой сельскохозяйственной техники. Изучение нужд и потребностей фермеров позволит разработать программу освоения неиспользуемых пастбищ и сенокосов, основные меры по поддержке и развитию животноводства со стороны республиканских и местных органов власти.

На основе проведенного исследования видно, что в целях дальнейшего развития семейных ферм необходима подготовка фермеров, формирование предпринимательского и трудового потенциала для развития животноводства, также распространение передового опыта фермерских хозяйств. Для этого мы предлагаем организовать постоянно действующие курсы по подготовке и переподготовке кадров для владельцев семейных ферм. Организация обучения фермеров основам полеводства и животноводства, основам бухгалтерского учета и вопросам налогообложения даст возможность повысить эффективность производства и расширить деятельность в ближайшие годы. Повышение квалификации может быть организовано также на базе районных консультационных центров путем организации постоянно действующих семинаров. Повышение квалификации владельцев семейных ферм может осуществляться на базе передовых семейных ферм района или республики. Следует разработать также комплекс мероприятий, направленных на информационную и консультационную поддержку фермеров Бурятии. Большая польза будет от выставочно-ярмарочной деятельности в области распространения передового опыта.

Развитие семейных ферм в животноводстве на базе малых форм хозяйствования позволит создать предпосылки не только для увеличения производства продукции сельского хозяйства, но и будет способствовать повышению уровня жизни и обеспечения занятости сельского населения.