Проблемы и перспективы охраны и укрепления здоровья населения Вологодской области

Автор: Селиванов Евгений Альбертович

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Социальные аспекты регионального развития

Статья в выпуске: 1 (20), 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/147110233

IDR: 147110233

Текст статьи Проблемы и перспективы охраны и укрепления здоровья населения Вологодской области

В последнее десятилетие проблема общественного здоровья выдвинулась в число наиболее актуальных. Во многом от того, насколько успешно она будет решена, зависит будущий экономический и духовный потенциал страны и ее регионов.

На состояние здоровья населения влияет множество факторов, в числе их - уровень и качество жизни, образ жизни и привычки населения, социально-психологический климат в обществе, экологическая обстановка и др. Безусловно, важную роль играет уровень развития системы здравоохранения, без эффективного функционирования которой добиться серьезных положительных изменений в сфере охраны и укрепления здоровья населения не представляется возможным. Поэтому необходимым направлением улучшения состояния общественного здоровья является реформирование системы здравоохранения.

Основная задача, стоящая перед государством в сфере здравоохранения, - поиск путей и средств развития, способствующих улучшению основных показателей, характеризующих социальную и медико-демографическую ситуацию.

В настоящее время положение в здравоохранительной сфере в Вологодской области остается довольно сложным, продолжает ухудшаться и медико-демографическая обстановка.

Таблица I

Основные показатели естественного движения населения Вологодской области (на тысячу человек населения)

|

Показатели |

1991 г. |

1992 г. |

1993 г. |

1994 г. |

1995 г. |

1996 г. |

1997 г. |

1998 г. |

1999 г. |

2000 г. |

2001 г. |

|

Число родившихся |

11,9 |

10,2 |

8,9 |

8,8 |

8,6 |

8,4 |

8,3 |

8,2 |

7,9 |

8,6 |

9,2 |

|

Город |

11,5 |

9,9 |

8,5 |

8,6 |

8,5 |

8,2 |

8,3 |

8,4 |

8,2 |

9,0 |

9,7 |

|

Село |

12,6 |

10,9 |

9,9 |

9,2 |

8,8 |

8,6 |

8,2 |

7,9 |

7,3 |

7,7 |

8,0 |

|

Число умерших |

12,0 |

13,1 |

15,3 |

16,6 |

16,2 |

15,6 |

14,7 |

14,4 |

15,8 |

15,7 |

17,1 |

|

Город |

10,7 |

11,7 |

13,9 |

15,0 |

14,7 |

13,8 |

12,9 |

12,6 |

14,2 |

14,3 |

15,7 |

|

Село |

14,3 |

15,7 |

18,2 |

19,9 |

19,3 |

19,5 |

18,7 |

18,3 |

19,3 |

18,7 |

20,0 |

|

Естественный прирост (убыль) |

-0,1 |

-2,9 |

-6,4 |

-7,8 |

-7,6 |

-7,2 |

-6,4 |

-6,2 |

-7,9 |

-7,1 |

-7,9 |

|

Город |

0,8 |

-1,8 |

-5,4 |

-6,4 |

-6,2 |

-5,6 |

-4,6 |

-4,2 |

-6,0 |

-5,3 |

6 |

|

Село |

-1,7 |

-4,8 |

-8,3 |

-10,7 |

-10,5 |

-10,9 |

-10,5 |

-10,4 |

-12,0 |

-11,0 |

12 |

Источник: Статический ежегодник Вологодской области. 2000. Вологда: Вологодский облкомстат, 2002. - С. 35.

Одной из главных проблем является депопуляция населения, обусловленная низким

уровнем рождаемости и высокими показателями смертности (табл. 1).

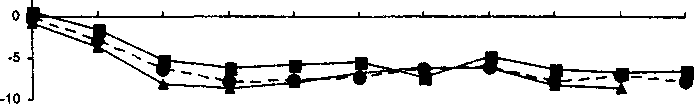

Снижение численности населения области в последнее десятилетие приобрело устойчивую тенденцию - в среднем ежегодно на десять тысяч человек или на 0,8% (рис. 1) Смертность среди сельского населения заметно выше, чем среди городского. В 2001 г. естественная убыль на селе составила 12 чел. на 1000 жителей (в городе - 6). Учитывая то, что для нашего региона село является основным поставщиком продовольственной про-

1991г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.

--• Вологодская область g—РФ *---Северо-Западный федеральный округ

Рис. 1. Естественный прирост (убыль) населения в 1991 -2001 гг.

дукции, сохранение такой тенденции в перс- Происходит прирост показателей смерт-пективе грозит серьезной продовольственной ности по всем основным классам причин проблемой. (табл. 2).

Таблица 2

Смертность по классам основных причин смерти населения Вологодской области (число умерших на 100 тыс. чел. населения)

|

Классы причин смерти |

Годы |

||||||||

|

1991 |

1995 |

1996 |

1997 |

1998 |

1999 |

2000 |

2001 |

2001 г. к 1991 г., % |

|

|

Всего |

1196 |

1617 |

1562 |

1472 |

1439 |

1579 |

1570 |

1706 |

143 |

|

Инфекц. и паразит, болезни |

5,8 |

7,4 |

7,4 |

7,7 |

6,3 |

9,5 |

10,9 |

12,4 |

213 |

|

Психические расстройства |

0,7 |

13,5 |

9,2 |

2,3 |

1,3 |

3,8 |

4,1 |

4,8 |

686 |

|

Болезни системы кровообращения |

706 |

927 |

902 |

860 |

869 |

922 |

896 |

967 |

137 |

|

Болезни органов пищеварения |

24,6 |

42,2 |

41,1 |

38,2 |

31,7 |

40,7 |

47,8 |

58,7 |

239 |

|

Несчастные случаи, отравления, травмы |

138 |

233 |

219 |

192 ' |

185 |

221 |

230 |

258 |

187 |

|

Новообразования |

198 |

208 |

204 |

208 |

202 |

218 |

206 |

208 |

105 |

Источник: Статистический ежегодник Вологодской области /Вологдаоблкомстат, 2001. - С. 37.

К основным причинам смерти населения относятся заболевания системы кровообращения (61%), далее следуют несчастные случаи, травмы и отравления (16%), на третьем месте - новообразования (13%). Обращает на себя внимание высокое число смертных исходов среди мужского трудоспособного населения при несчастных случаях, травмах и отравлениях. Следует отметить, что существенная часть потерь вследствие преждев- ременной смерти являются полностью или частично предотвратимыми.

В области фиксируется высокий уровень где dx- число смертных случаев в возрасте х; L - базовое значение продолжительности жизни (т.е. все смерти ранее этого возраста считаются преждевременными).

В соответствии с рекомендациями ВОЗ, в качестве базового значения продолжительности жизни был взят возраст, равный 65 годам.

Полученные за 1999 - 2001 гг. результаты свидетельствуют о значительном увеличении показателя ПГПЖ (рис. 2). Вызвано это, в первую очередь, ростом смертности населения в трудоспособном возрасте.

Показатели смертности существенно преждевременной смертности (особенно мужчин), обусловленный преимущественно большой частотой несчастных случаев, отравлений и травм.

Расчет потерь ПГПЖ (потерянные годы потенциальной жизни) по причине преждевременной смертности производился по следующей формуле:

x = L

Z dx (L-x), х-0

населения сказываются на ожидаемой продолжительно-

Рис. 2. Возрастная структура ПГПЖ по причине преждевременной смертности населения Вологодской области за 1999 - 2001 гг. (лет).

сти жизни населения. В 2001 г. ожидаемая продолжительность жизни составила 64,4 года (в 1991 г. - 70 лет). При этом продолжительность жизни мужчин всего 58 лет.

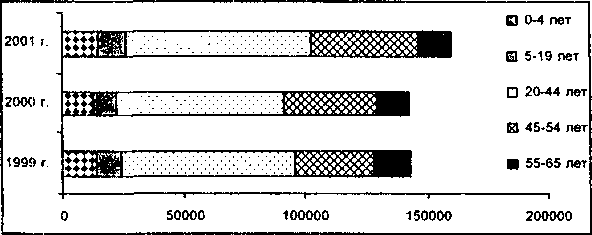

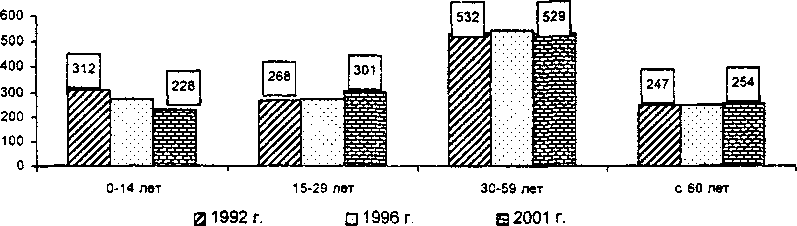

Серьезные опасения вызывает значительное сокращение доли детей и подростков в общей структуре населения региона (рис. 3).

Рис. 3. Возрастная структура населения Вологодской области (тыс. человек).

Одновременно наблюдается рост заболеваемости по большинству видов болезней, особенно по социально обусловленным и дорогостоящим с точки зрения их лечения. К наиболее острым проблемам по-прежнему относятся болезни системы кровообращения и онкологические заболевания, туберкулез, алкоголизм, наркомания, заболевания, передающиеся половым путем. Отмечается высо кий уровень травматизма, количества несчастных случаев и отравлений.

Особую тревогу вызывает стабильный рост детской заболеваемости. Так, если за последние три года уровень заболеваемости взрослого населения и подростков существенно не изменился, то заболеваемость детей имеет устойчивую тенденцию к возрастанию (рис. 4).

240000 1

190000 -

140000 -,

90000 -

40000 >

1991г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.

Подростки

- - -Дети

Рис. 4. Общая заболеваемость населения по возрастным группам.

Анализ возможности получения квалифицированной медицинской помощи позволил отметить ряд негативных моментов, свойственных системе здравоохранения Вологодской области:

-

1. Происходит перегрузка стационарной службы; сохраняется высокий уровень госпитализации населения, большая длительность лечения больного в стационаре, недостаточно эффективное использование коечного фонда.

-

2. Недостаточно эффективно используется скорая медицинская помощь. В нашем регионе, как и в целом в стране, назначение скорой помощи в основном заключается в дос

-

3. Недостаточно используется амбулаторно-поликлиническая служба и, в особенности, дневные стационары.

-

4. В регионе сохраняется низкая обеспеченность медицинским персоналом (прежде всего - врачами).

тавке врача к пациенту. Тогда как в мировой практике скорая помощь предназначена для оказания доврачебной помощи, необходимой для сохранения и поддержания жизненно важных функций, и оперативной доставки в медицинское учреждение.

Остро стоит проблема экономической эффективности использования ресурсов в отрасли. Система здравоохранения, как и в предыдущие десятилетия, опирается, в первую очередь, на дорогостоящую стационарную помощь.

Существование указанных проблем, необходимость их решения определяют основные направления развития системы здравоохранения региона. К ним относятся:

-

б) организации регулярных публикаций и тематических программ в СМИ о факторах, определяющих качество здоровья жителей области (состояние окружающей среды, социально-экономическое развитие, образ жизни, организация медицинской помощи), и их влиянии на здоровье.

-

1.5. Улучшение среды обитания.

-

1.6. Улучшение качества жизни и здоровья пожилых людей.

-

2. Создание условий для предоставления качественной медицинской помощи в необходимом объеме, исходя из имеющихся ресурсов, в соответствии с уровнем заболеваемости и потребностями населения.

-

2.1. Ликвидация межведомственной разобщенности в медицинском обеспечении населения; формирование единой системы здравоохранения.

-

2.2. Сбалансированность объемов предоставляемой государством бесплатной медицинской помощи населению с финансовыми возможностями путем:

-

-

а) совершенствования системы оценки потребности населения в медицинской и лекарственной помощи, выявления потребности населения в медицинской помощи в целом по области и отдельно по каждому муниципальному образованию;

-

б) рационализации и установления приоритетов в оказании медицинской помощи в соответствии с финансовыми возможностями;

-

в) согласования муниципальных заказов на оказание бесплатной медицинской помощи;

-

г) организации мониторинга выполнения условий предоставления и качества медицинской помощи.

-

2.3. Развитие первичной медико-санитарной помощи, ориентированной на семью, за счет развития института врача общей врачебной практики.

-

2.4. Повышение качества медицинского обслуживания; совершенствование системы изучения и учета мнения пациентов о его уровне.

-

2.5. Совершенствование лекарственного обеспечения населения; осуществление мониторинга обеспеченности ЛПУ необходимыми лекарственными средствами, а также состояния лекарственной помощи населению и эффективности использования средств, выделенных на лекарства.

-

2.6. Проведение научных исследований и реализация новых технологий для повышения качества медицинских услуг.

-

3. Повышение экономической эффективности системы здравоохранения.

-

3.1. Совершенствование системы финансирования здравоохранения, что предусматривает:

-

-

а) проведение мониторинга и оценку эффективности реализации территориальных целевых программ;

-

б) согласование инвестиционных проектов муниципальных органов управления здравоохранения на областном уровне, включая расходы на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования и дорогостоящих медицинских материалов;

-

в) обеспечение устойчивости и прозрачности многоканальной системы финансирования сферы здравоохранения;

-

г) внедрение механизмов финансового планирования и механизмов оплаты медицинской помощи, стимулирующих рост эффективности использования ресурсов в здравоохранении;

-

д) завершение перехода к преимущественно страховой форме мобилизации финансовых средств для здравоохранения и к страховому финансированию медицинских организаций;

-

е) усиление государственного регулирования платной медицинской помощи, оказываемой в государственных и муниципальных медицинских учреждениях.

-

3.2. Реструктуризация сети лечебно-профилактических учреждений.

Основной задачей представляется реорганизация стационарной службы. Она должна включать следующие мероприятия:

-

а) слияние областных медицинских учреждений с ведомственными службами (при

этом - выведение последних из бюджетного финансирования);

-

б) сокращение уровня госпитализации (с 25 до 20 - 22 на 10 тыс. человек) за счет частичного перевода лечения на амбулаторно-поликлинический уровень;

-

в) сокращение числа нефункционирующих коек (особенно в районах области с наиболее высоким уровнем обеспеченности больничными койками - Бабушкинском, Белозерском, Шекснинском, Вашкинском);

-

г) разработка финансовых механизмов, стимулирующих сокращение уровня госпитализации (в том числе изменение принципов финансирования стационаров).

Следует разработать и внедрить многоэтапную систему медицинской помощи, которая бы включала все основные уровни лечения больного: амбулаторно-поликлинический (в том числе и врачи общей практики); дневные стационары; стационары на дому; стационарная служба с отделениями интенсивного лечения и этапа долечивания.

Необходимо также оптимизировать деятельность амбулаторно-поликлинического звена с помощью следующих мер:

-

а) максимально приблизить к 100% укомплектованность поликлиник врачами и средним медицинским персоналом (особенно в Бабушкинском, Верховажском, Грязовецком, Кирилловском, Никольском районах), в первую очередь создав благоприятные условия для работы;

-

б) значительно увеличить число коек в дневных стационарах поликлиник;

-

в) ввести институт врачей общей практики.

-

3.3. Совершенствование системы управления здравоохранения в области:

В то же время требует разрешения проблема эффективности деятельности скорой медицинской помощи. Этот вид помощи является наиболее дорогостоящим. В последние годы потребность в услугах скорой медицинской помощи неуклонно растет. При этом показатель обращаемости в эту службу на 27% превышает федеральный норматив (в 2001 г. по области он составил 403,9 вызова при федеральном нормативе 318 вызовов на 1000 жителей). Особенно высок уровень обращаемости в Белозерском, Чагодощенс-ком, Вытегорском, Кирилловском районах). Необходимо снижать нагрузку на эту службу, повышая эффективность работы участковых служб (терапевтов, семейных врачей).

Следует развивать деятельность медицинских служб, направленную на раннее выявление и диагностику заболеваний.

-

а) совершенствование системы мониторинга реализации стратегического плана развития здравоохранения области, направленной на оперативную оценку достигаемых результатов, на определение текущих проблем и путей их преодоления;

-

б) ежегодное принятие муниципальных планов развития здравоохранения;

-

в) осуществления постоянного мониторинга эффективности деятельности лечебнопрофилактических учреждений.

-

3.4. Повышение эффективности использования кадрового потенциала, в том числе разработка комплекса мер по ликвидации дисбаланса в соотношении численности врачей и среднего медицинского персонала; подготовка врачей «нового типа» - общей практики.

-

3.5. Создание условий для рационального использования ресурсов.

-

3.6. Совершенствование информационного обеспечения системы здравоохранения. Это предусматривает:

-

а) повышение доступности для органов управления здравоохранения информации, необходимой для оценки и прогнозирования уровня общественного здоровья населения области;

-

б) совершенствование системы сбора информации об уровне ресурсного обеспечения системы здравоохранения и эффективности использования ресурсов, доступности и качестве медицинского обслуживания;

-

в) обеспечение населения информацией о доступности и качестве медицинских услуг, о необходимости ведения здорового образа жизни.

Реализация указанных направлений в комплексе должна способствовать реальному улучшению состояния здоровья населения Вологодской области. В первую очередь, необходимо решить основные организационные и экономические задачи, что позволит в дальнейшем перейти к практической реализации политики по созданию условий для успешного развития профилактики заболеваний, здорового образа жизни, повышения качества медицинской помощи.

МОБИЛЬНОСТЬ ЦЕННОСТЕЙ И ЖИЗНЕННЫЕ УСТРЕМЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Ценности составляют основу культуры. Они - наиболее мобильный и в то же время самый устойчивый ее компонент. Ценности

и их ядро - норма - обеспечивают обществу стабильность, а его членам - идентичность. Существуют ценности общечеловеческие (представления людей о добре и зле, о дозволенном и недозволенном, воздаянии за совершенные преступлении), базовые ценности, зафиксированные в Конституции РФ, индивидуальные, которые есть у каждого индивида, у каждой семьи, каждой профессиональной и этнической общности. Можно выделить также витальные ценности и ценности инструментальные. Внимание к проблеме ценностей усиливается в переломные