Проблемы и приоритеты развития публичной политики в современной России

Автор: Никовская Лариса Игоревна, Якимец Владимир Николаевич

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски

Статья в выпуске: 9, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются проблемные аспекты состояния публичной политики как в регионах России, так и в стране в целом. Представлен анализ состоятельности институтов публичной политики, вскрывающий слабые места в функционировании значимых механизмов публичной сферы.

Публичная политика, субъекты и институты публичной политики, состоятельность институтов и субъектов, власть, гражданское общество

Короткий адрес: https://sciup.org/170167101

IDR: 170167101

Текст научной статьи Проблемы и приоритеты развития публичной политики в современной России

П редставляется, что для формирования компромисса между властной и общественной стратегией выбора в поиске баланса между стабильностью и развитием весьма значима роль институтов и механизмов публичной политики (далее – ПП), являющихся инструментарием «демократии участия».

Напомним, что исследование ПП в американской традиции шло в рамках парадигмы policy sciences , провозглашающей необходимость служебного использования социальных наук в госуправлении1. И даже несмотря на неоконсервативную революцию, которая внесла существенные коррективы в понимание сути государства, которое требует большего внимания к проблеме согласования социальных интересов и достижения эффективных результатов в реализации общественно значимых проблем, главный фокус в анализе ПП в США все-таки оставался в рамках действий государства, государственного аппарата, что более соответствует концепту public administration .

НИКОВСКАЯ Лариса

Европейское же понимание феномена ПП более тяготеет к толкованию его как процесса демократического участия различных групп интересов, государственных и негосударственных акторов в рамках политико-государственного процесса ( public deliberation ), связанного с процедурой согласования интересов и позиций перед принятием правительственных решений. Так, в частности, М. Риттер настойчиво предлагал понимать категорию публичной политики через демократию участия, или партиципаторную демократию: «Партиципаторная и нормативная теории демократии исходят из того, что постоянное добровольное участие населения в политическом процессе является единственной гарантией сохранения настоящей демократии... Построение демократических институтов, таких как парламент, правительство, правовые институты, органы исполнительной власти, находящиеся под контролем, не может произойти без участия населения»2.

Наш подход базируется на соединении субъектных и институциональных аспектов реконструкции феномена публичной политики, под которой мы понимаем многообразный ансамбль процессов и отношений. Во - первых, она являет собой особое каче -ство государственного управления, кото -рое все более ориентируется на идеи пост бюрократической организации, предпо-лагающей отказ от традиционной иерар -хической структуры управления в пользу горизонтальных отношений партнерства, кооперации; переход от «логики учрежде-ния» к «логике обслуживания», к развитию нового государственного менеджмента, исключающего жесткие вертикальные формы «господства — подчинения» (на что были нацелены все административные реформы, проводившиеся в современ ном мире в последнюю четверть ХХ в.). Во вторых, она предполагает активное гражданское участие и соответствующие процедуры принятия властных решений; в - третьих — разработку различного рода программ с общественным участием для решения возникающих в обществе про блем, а также социальных технологий их реализации; в четвертых, она охваты вает процесс двусторонней коммуника ции разнообразных общественных групп, выстраиваемых большей частью симме трично, в диалоговом режиме»1. Думается, что именно институт публичной политики выступает тем социально политическим образованием, которое по своей природе и призвано выступать условием и сред -ством, позволяющим обществу форми ровать стратегическую повестку дня, со здавать внутренние стимулы и ценности творческого и инновационного развития, переводить возникающие в этом процессе конфликты и столкновения в позитивно функциональное русло, превращая их тем самым в элемент социальной динамики.

Если коротко представить суть ПП, то это, прежде всего, действия органов вла сти определенного уровня, выступающих в роли субъектов ПП, связанные с поиском приемлемого решения социально значи мой проблемы, а также с его реализацией в интересах общества путем использования соответствующих институтов ПП и при явном участии ключевых акторов ПП.

Занимаясь исследованием ПП, глав -ным образом на уровне субъектов РФ, за последние 10 лет удалось сделать следую -щее:

-

- отобрать перечень ключевых инсти тутов ПП (институт выборов, обратной связи, общественного контроля и пр.);

-

- установить, что кроме управляющих субъектов ПП (органы власти) необхо-димо участие в ПП и ее акторов (НКО, партии, профсоюзы и пр.);

-

— разработать ЯН - индекс для оценки и мониторинга ПП;

-

— выполнить исследования по оценке ПП в 38 субъектах РФ, а в 10 осуществить ее мониторинг;

-

- выявить типологию региональной ПП;

-

- ввести критерии консолидированно сти оценок, состоятельности институтов и пр.;

-

- одним из интересных аналитических результатов исследований 2009—2012 гг. стал антирейтинг институтов ПП.

В целом, общая тенденция развития публичной политики за последние 2 года характеризовалась нарастанием имитаци онных явлений: ни в одном из регионов, где в 2011 г. прошел мониторинг, не прои-зошло позитивное приращение конструк тивного потенциала ПП. Нет ни одного нового примера прибавления партнер ского или хотя бы сбалансированного типа ПП. Количественный и качественный анализ результатов показал, что состояние ПП стало в большей степени характери зоваться негативными свойствами: нарас-тает имитация, происходит обрыв и фаль сификация обратной связи.

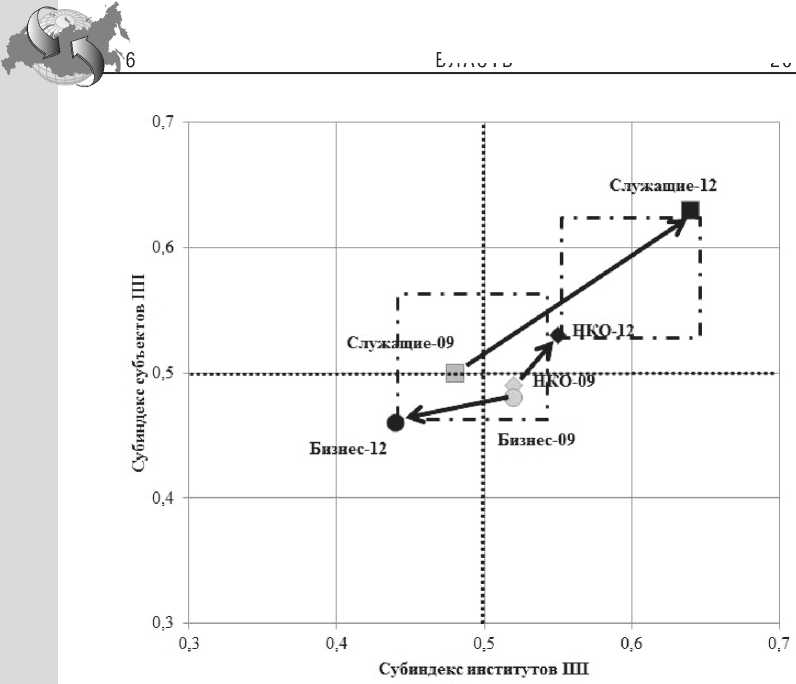

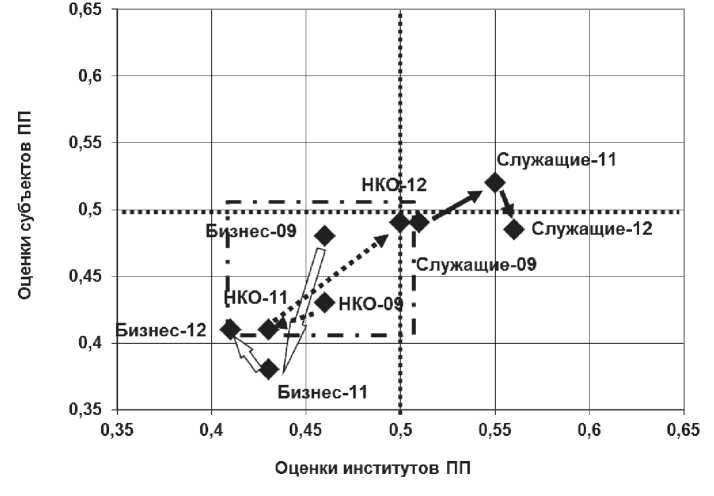

На рис. 1 и 2 представлены резуль -таты мониторинга ПП за 2009-2012 гг. в Курской и Ярославской обл.

Общим для этих регионов является то, что у госслужащих постоянно возрастает оценка деятельности институтов и субъек тов ПП, что расходится с оценками пред ставителей бизнеса и НКО сообщества.

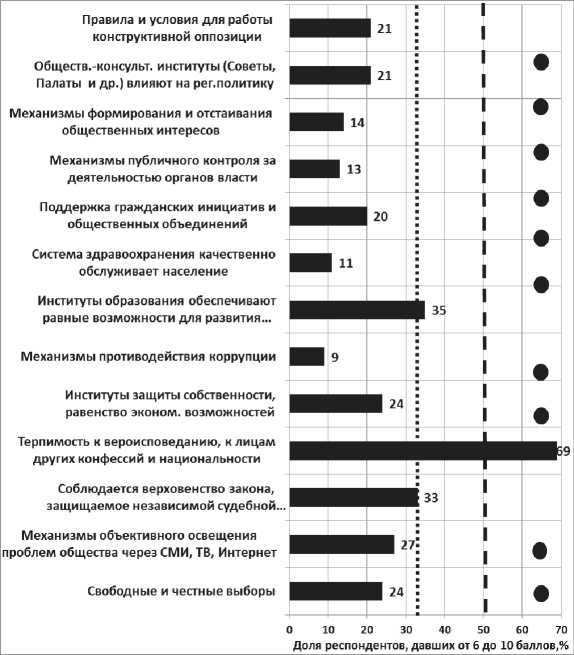

На рис. 3 представлены оценки состоя тельности институтов ПП в Костромской обл. (черными точками отмечены наибо-лее несостоятельные из них).

По итогам исследований можно сделать следующий вывод: при сохраняющейся безапелляционности органов федераль ной власти при проведении «реформатор

Рисунок 1 . Результаты мониторинга ПП по Курской обл. (2009—2012 гг.)

Рисунок 2. Результаты мониторинга ПП по Ярославской обл. (2009—2012 гг.)

Рисунок 3 . Оценка состоятельности институтов ПП, Костромская обл., 2012 г.

ских решений» (без обсуждения с другими акторами, без пилотной отработки в реги-онах) неминуемо возникают негативные последствия их реализации (социальные последствия монетизации льгот, полу чение полномочий без соотвествующих материальных активов для МСУ, повыше -ние ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса и пр.), выажающиеся в ухудшении оценки состояния ПП граж данским обществом.

Наши исследования в целом подтвер -дили, что административное начало вла сти начинает значительно доминировать в поле публичной политики. Мощное спле тение противоречивых тенденций зреет в точке сопряжения потребности в усиле нии регулирующей роли государства и той силы, которая в первую очередь пользуется растущим влиянием государственного начала — государственной бюрократии.

Актуальные направления цивилизован -ного выстраивания ПП в РФ, связанные со становлением системы конструктив ного и расширенного участия граждан в выработке, принятии и реализации реше ний, включают в себя:

-

— развитие институтов диалога власт-ных структур и гражданских организаций; создание современных подходов к просве щению граждан в отношении их участия в ПП;

-

— развитие и использование инструмен-тов гражданского контроля и экспертизы общественно значимых программ и реше ний;

-

— создание переговорных площадок и инструментов для совместного обсужде ния проблем в поле ПП;

-

— систематическое сотрудничество вла-сти с представителями экспертного сооб щества в оценке и мониторинге состояния

институтов и акторов ПП и формировании повестки дня.

Способна ли нынешняя политическая система справиться с задачами эффек-тивного воплощения в жизнь задач назревших общественно - политических изменений? Ведь в российском государ -стве за прошедшие годы сложилась не плюралистически - партисипативная, не консенсуальная и даже не ограниченно -процессуальная (шумпетеровская) модель демократии. Принятие управленческих решений при таком режиме почти полно стью закрыто от населения, а сами чинов ники не несут перед ним никакой ответ ственности. Именно поэтому политиче -ская система современного российского общества продолжает отличаться низкой эффективностью в достижении реальной политической стабильности и социально экономического развития

Наши исследования ПП показывают, что негативные тренды в ПП во многих случаях предопределяются действиями федеральных органов, когда в центре решают пойти на какие то реформы, «делая их на коленке» (Полтерович), без обсуждения, и с ходу запускают их в регионы без пилотной стадии. Так, в частности, ошибочн ое решение феде ральных властей о повышении ставки страховых взносов с фонда оплаты труда до 34% стало губительным для созида-тельной деловой активности, что привело не только к банкротствам в среде малого и среднего бизнеса, но и к росту доли теневых зарплат. В итоге решение феде рального центра сработало в обратном направлении — ведь целью авторов было спасение Пенсионного фонда. В итоге это привело к прямому или косвенному ущербу: удвоенный страховой налог при -вел к сокращению числа индивидуальных предпринимателей на 300 тыс.

В ближайшее время Россию могут ждать достаточно сложные проблемы в социальной сфере, связанные с летним ростом тарифов на ЖКХ. К этому могут присоединиться последствия кабальных условий присоединения к ВТО, кото -рые будут «утюжить» промышленность и сельское хозяйство в ближайшее время, а также социальные последствия реформы бюджетной системы, которая началась на основе известного ФЗ № 83 (получившего в народе название «О коммерциализа ции бюджетной сферы»). Наши исследо вания уже в 2011 г. показали нарастание недовольства населения деятельностью сфер здравоохран ен ия, образован ия. Государственная власть готовится к воз -можным неудачам и риску всплеска про тестных настроений и включает предста вителей гражданского общества во все возможные экспертные и консультатив ные советы при органах исполнительной власти (включая привлечение экспертов к деятельности так называемого «боль шого правительства»), развивая практику общественных слушаний, выстраивания вертикали общественных палат по всей стране. Но поиск сводится в основном к вариантам административных решений: общественные советы при ведомствах для оценки качества услуг; попечительские советы при госучреждениях социальной сферы. Но это не конвертируется в реаль ное и полноценное взаимодействие с обществом, что предполагает распределе ние власти и ответственности, сокращение бюрократического аппарата, повышение его качества, открытости и пр. Последние бурные события, связанные с так назы ваемой академической реформой, проде монстрировали это в полной мере.

В ежегодном послании Федеральному собранию В.В. Путин, выделяя доми-нантную роль государства в политиче ской системе, тем не менее, отметил, что продолжает сохраняться «низкая эффек тивность государственной власти и кор рупция. Без качественного современного госуправления... мы не решим задач, стоящих перед обществом и страной»1. Противовес негативным явлениям пре зиденту видится в растущей гражданской активности, в открытости и прозрачности власти, в добросовестной, цивилизован ной конкуренции, в расширении форм прямой демократии, гражданского кон троля, качества диалога между властью и обществом.

Однако реально мы видим нарастание противоречия между «демократической» формой, представленной PR - кампанией статусн о властн ых персон, и автори тарным содержанием сложившейся политической системы. Сегодня бюро кратическая номенклатура занимается имитацией публичной политики — она как бы подключает гражданское обще ство к соуправлению, продолжая, тем не менее, воспроизводить бюрократически-элитарный стиль правления. Таким образом, под жестким контролем административных структур осуществляется бюрократическая стабилизация с опорой на патрон-клиентелистские отношения с большой примесью внеправовых практик и отношений. В этих условиях социальнополитические рамки функционирования реальной публичной политики явно и резко сужаются. И такое положение дела для бюрократической номенклатуры выгодно, поскольку это способствует максимизации разницы между дохо -дами и расходами казны. Такое положение дел поддерживается и могущественными группами с особыми интересами. И в этом состоит главная потенциальная угроза конструктивным формам развития российского общества. «Повзрослевшее» гражданское общество выдвинуло новые вопросы современной повестки дня для государственной власти: правовое государство, независимый суд, контроль над бюрократией, ответственность власти, свобода дискуссий, гарантии собственности как условие безопасного существования и инновационного развития страны. По сути, это выражение тех требований, которые означают создание инсти- туциональной системы современного общества, обеспечивающей ему условия для реального дальнейшего прогресса. Представляется, что гражданское сопротивление общества может способствовать тому, что государственная власть (хотя бы ее верхние эшелоны) должна повзрослеть в политическом отношении, т.е. осознать неизбежность осовременивания политической системы и встраивания в нее новых общественно-политических субъектов, которые будут формировать облик нового общественно-политического тренда развития.

Ни одно политическое изменение невозможно без развития принципов и многообразных форм публичной политики, а это, помимо прочего, включает не только оппонирование власти в публичном дискурсе, но и массовую мобилизацию, способствующую постановке в повестку дня и решению болезненных проблем современности. Именно поэтому исследование состояния публичной политики может своевременно указать, в какой форме происходит взаимодействие власти и гражданского общества – в цивилизованной, конструктивной или нет, и соответствует ли качество этого взаимодействия возросшим ожиданиям «повзрослевшего» российского общества.