Проблемы и пути развития конкуренции в России

Автор: Гуляев Г.Ю.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 2-1 (15), 2015 года.

Бесплатный доступ

В России конкурентная среда формировалась не эволюционным путем, как в большинстве развитых стран, а путем создания институциональных условий для конкурентного поведения экономических субъектов. Новая российская экономика, за время своего развития, сопровождалась кризисами экономической и политической нестабильности, негативно влияя тем самым на условия и формы конкурентных отношений. В статье рассмотрены факторы формирования и развития конкурентных отношений в России, на основе изучения которых предложены пути эффективного развития отечественной конкурентной среды и механизмы их реализации.

Конкуренция, конкурентоспособность, экономика России, малый и средний бизнес, конкуренция с нулевым эффектом, коррупция, бюрократия, инфраструктурные барьеры, российский экспорт и импорт, совершенствование, направления, российский менталитет

Короткий адрес: https://sciup.org/140111815

IDR: 140111815

Текст научной статьи Проблемы и пути развития конкуренции в России

Наука доказывает, что конкуренция является движущей силой эффективного развития экономических систем. [1] Специфика формирования конкуренции в России проявилась еще в начале 1990-х, когда начались реформы по либерализации экономики. Российские товарные рынки формировались на базе советской экономики, которая носила объективно монополизированный характер. Основным фактором развития конкурентных отношений в России стала приватизации. Несмотря на во многом недобросовестный характер приватизации, в данной работе автор делает акцент на институциональной трансформации, произошедшей в экономике России благодаря приватизации, которая способствовала формированию института частной собственности, свободе предпринимательства и развитию конкурентных отношений.

За время существования новой экономики России, следует констатировать не просто усиление конкуренции, но создание рынков, в советское время не функционировавших. Большая часть товаров и ресурсов сегодня продаётся на нерегулируемых рынках, где государство не устанавливает директивно уровень цен.

Уже к 1994 г. количество негосударственных хозяйствующих субъектов на рынке составляло 62% от всех зарегистрированных юридических лиц, на долю предприятий с государственной формой собственности приходилось 17%, в 2015 г. – 2%. Наибольшая доля всех зарегистрированных хозяйствующих субъектов в сегодня соответствует частным предприятиям и составляет 86% (рис. 1).

1994 г. 3% 9%

17%

2015 г.

3% 4% 2% 5%

9%

62%

86%

11 государственные

IIмуниципальные

I-I частные

11 общественные и религиозные организации

I-I смешанные формы собственности

Рисунок 1 – Структура организаций в России по видам собственности за 1994 г., 2015 г.

Проводившаяся в крайне сложной экономической, финансовой, политической обстановке, не подкрепленная с экономической и социальной точки зрения рациональным законодательством, приватизация привела к неэффективному распределению собственности.

Изначально ставилась задача скорейшего создания независимых в административном отношении от государства юридических лиц. Сформировавшийся в кратчайшие сроки рынок, избежал традиционных этапов своего генезиса (например, эволюцию из торгового капитала в промышленный, из семейного в акционерный и т.д.), рынок сразу сформировался преимущественно в акционерной форме. Однако само такое акционирование мало похоже на «народный капитализм» с его широкой дисперсией акций.

По итогам 2014 г. в списке 20 крупнейших компаний России (по объему реализации), преобладающую часть занимают корпорации, созданные в стартовый период приватизации. На 20 крупнейших отечественных корпораций приходится 26% объема продаж, 45% прибыли всех организаций, 5,16% занятного населения страны.

Стоит сделать акцент на том, что в 8 из 20 крупнейших корпораций России, государство выступает акционером в таких компаниях как: «Газпром», «Роснефть», «РЖД», «Сбербанк», Группа «ВТБ», РАО «ЕЭС»,

«Транснефть», «Татнефть».

Таким образом, государство, как предприниматель, окончательно не ушло с рынка, и, несмотря на незначительную долю госсектора в общей сумме всех предприятий (2%, рис. 1), государству принадлежит значительная доля рынка.

Неэффективность государства как предпринимателя доказывается многими экономистами. Такая ситуация ставит барьеры на пути возникновения новых игроков на рынке, точнее сказать, делает это, практически, невозможным. Кроме того, присутствие государства, как предпринимателя, к примеру, в банковском секторе, создает неравные условия для получения финансовых ресурсов.

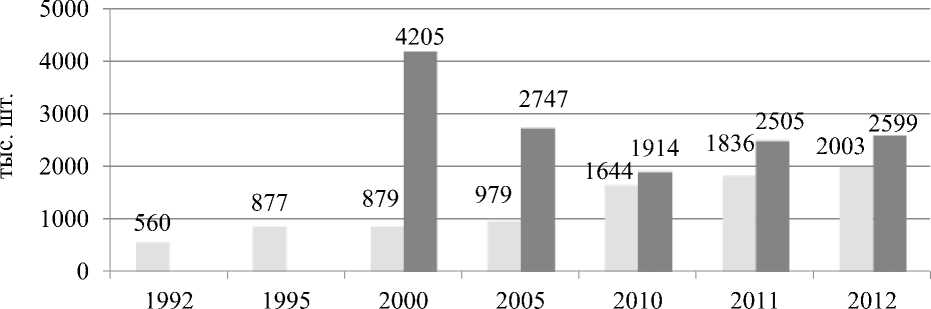

По замыслу первых российских реформаторов по либерализации экономики и приватизации государственной собственности, основой развития конкуренции должен был стать малый и средний бизнес. Роль малого бизнеса в рыночной экономике велика. Помимо налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и создания новых рабочих мест, малое предпринимательство является основой развития здоровой конкурентной среды. Подобные предприятия в нашей стране стали развиваться с появлением рыночной экономики. К 2013 г. их количество достигло 2003 тыс. шт., индивидуальных предпринимателей (ИП) – 2599 тыс. шт. (рис. 2).

Малые предприятия ■ Индивидуальные предприниматели

Рисунок 2 – Динамика количества малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в России

На рис. 2, видно, что количество малых предприятий на протяжении всего рассматриваемого периода возрастает, динамика количества ИП отрицательна. Данная тенденция обусловлена более чутким реагированием ИП на экономическую ситуацию в стране (регионе), а также, на наш взгляд, чрезмерным давлением со стороны государства, а именно, увеличением налоговой нагрузки.

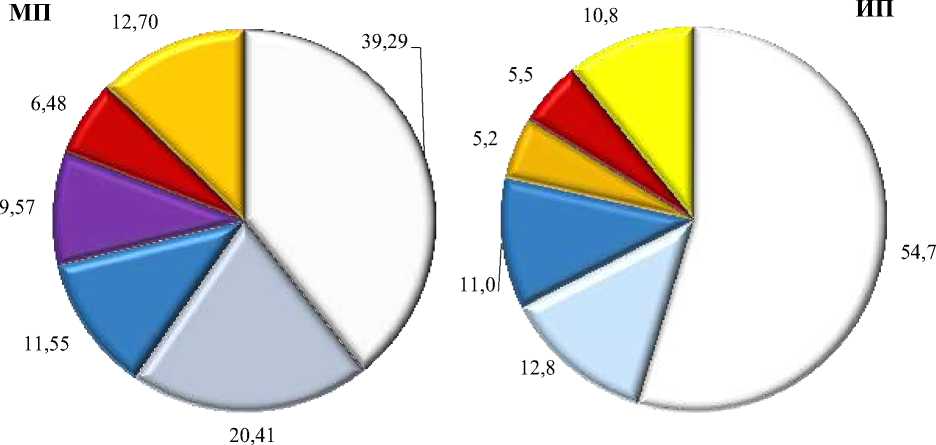

Как видно на рис. 3, наибольшее число конкурирующих сторон среди ИП и малого бизнеса и зафиксировано в оптовой и розничной торговле –

55% и 40%, соответственно, от общего их количества. Кроме того, повышенный интерес данные субъекты рынка уделяют следующим видам экономической деятельности: операциям с недвижимым имуществом, транспорту и связи, строительству, предоставлению услуг. Ниша, занимаемая данными предпринимательскими структурами во всех субъектах страны, достаточно однородна.

u торговля и операции с недвижимым имуществом

Ml строительство

1 обрабатывающие производства

■ транспорт и связь и остальные и торговля и транспорт и связь м| операции с недвижимым имуществом

И сельское хозяйство

■ предоставление услуг и остальные

Рисунок 3 – Структура малого и индивидуального предпринимательства по видам экономической деятельности за 2014 г.

Большая часть производимой продукции малым бизнесом и индивидуальными предпринимателями реализуется на внутрирегиональном рынке. Этот бизнес своей продукцией обеспечивает как население, так и другие предприятия и организации.

По данным Федеральной службы Государственной статистики, малый бизнес в России приносит лишь около 12% ВВП, в то время как в США – 70%. Поэтому в настоящее время малый бизнес в России не может составить серьёзный противовес крупным фирмам и стимулировать их на эффективность.

В чем же кроется причина низкой активности малого бизнеса? Некоторые исследователи [2] утверждают, что основным фактором, сдерживающим развитие малого бизнеса и, в целом, предпринимательской активности, основанной на конкуренции, является особенность российского менталитета. Как утверждают эксперты, значительное влияние на его специфику оказала православная церковь. Религиозная составляющая выработала некоторые свойства российской ментальности: аскетизм, способность страдать и жертвовать во имя веры, работать не столько ради извлечения прибыли, сколько ради общей религиозной, общественной или политической цели.

Реформирование отечественной экономики происходило без учета дуализма российского менталитета, сочетающего в себе противоречивые черты: индивидуализм – коллективизм, догматизм – стремление к новому, трудовая мотивация – иждивенчество. Специалисты, изучающие экономическую ментальность [3], утверждают, что она является важным элементом институциональной структуры экономики, поскольку в ее основе лежат глубинные психологические установки, ценности индивидов и социальных общностей, способы восприятия, манера чувствовать и думать.

Укорененная веками психологическая установка на взаимопомощь, была подкреплена советской идеей коллективизма – все ради общей цели. В виду этих факторов, население России показало низкую адаптивность к конкурентным отношениям, вопреки ожиданиям реформаторов. Присущая конкуренции агрессивность в стремлении к богатству воспринималась в то время как девиантное поведение (а в христианских традициях – грехом).

При этом стоит отметить, что в советской экономике существовала форма состязательности в виде социалистического соревнования между бригадами, цехами, предприятиями. В отличие от конкуренции, пропагандирующей индивидуализм, социалистическое соревнование делало ставку на моральное стимулирование работника, трудящегося ради всеобщего стремления приумножить успехи коммунистического строительства. «Всеобщая идея» способствовала шаблонным методам работы, что обусловило низкую степень внедрения новых подходов и инноваций в производство.

При этом экономика СССР смогла связать сетью экономических связей и кооперационных цепочек всю территорию страны. После территориального развала СССР, распались и экономические связи между регионами, что обусловило снижение и прекращение производства в ряде отраслей. Наличие дефицита, который необходимо было устранить, привлекло в Россию зарубежные компании, способствовавшие преодолению этого дефицита. В результате, российский рынок-производителя превратился в рынок-потребителя. Рост импорта дал возможность зарубежным компаниям получать колоссальные прибыли в связи с тем, что внутреннее потребление продукции превышало ее собственное производство.

Сегодня внутренне потребление продовольственной продукции на более чем 50% обеспечивается импортом (табл. 1).

Таблица 1 - Товарная структура российского импорта за 1995-2011 гг. (%)

|

Наименование группы товаров |

1995 |

2000 |

2005 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

|

Продовольственные и сельскохозяйственные товары |

28,1 |

21,8 |

17,7 |

13,8 |

13,2 |

17,9 |

15,9 |

13,9 |

|

Минеральные продукты |

6,4 |

6,3 |

3,1 |

2,3 |

3,1 |

2,4 |

2,3 |

2,1 |

|

Химические товары |

10,9 |

18 |

16,5 |

13,8 |

13,2 |

16,7 |

16,2 |

14,9 |

|

Сырье и изделия из кожи и пушнины |

0,3 |

0,4 |

0,3 |

0,4 |

0,4 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

|

Древесина и целлюлознобумажные изделия |

2,4 |

3,8 |

3,3 |

2,7 |

2,4 |

3 |

2,6 |

2,2 |

|

Текстиль, одежда, обувь |

5,7 |

5,9 |

3,7 |

4,3 |

4,4 |

5,7 |

6,2 |

5,5 |

|

Металлы |

8,5 |

8,3 |

7,7 |

8,2 |

7,2 |

6,8 |

7,4 |

7,1 |

|

Машины и оборудование |

33,6 |

31,4 |

44 |

50,9 |

52,7 |

43,4 |

44,4 |

48 |

|

Прочие товары |

4,1 |

4,1 |

3,7 |

3,6 |

3,4 |

3,6 |

4,5 |

5,8 |

А. Амосов указывает на то, что импорт продовольствия, одежды, обуви, лекарств, бытовой техники, электроники и других товаров характеризует экономику страны как гипертрофированную, свойственную лишь для «сырьевых придатков мирового рынка» [4]. Углеродная составляющая действительно доминирует в отечественном экспорте, подавляя по доле все остальные статьи экспорта и расширяя в нем свое присутствие. Статистика подтверждает, что около 90% всего экспорта страны составляют минеральное сырье и продукты его переработки, металлы и продукция химической промышленности.

Зависимость всей экономики России от экспорта энергоносителей является сдерживающим фактором конкурентоспособности страны, признают исследователи Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Согласно докладу ВЭФ, Россия по рейтингу глобальной конкурентоспособности в 2014 г. заняла 64 место среди 148 стран, поднявшись на три позиции по сравнению с предыдущим годом. За 20082013 гг., Россия совершила одно из самых внушительных падений в рейтинге глобальной конкуренции (РГК, GCI). Если в 2008 г. она занимала неутешительное 51-е место в мире, то в посткризисный период она опустилась на 16 позиций в 2013 г. (табл. 2).

Таблица 2 – Позиции России в рейтинге глобальной конкурентоспособности стан за 2008-2014 гг.

|

Страна |

Рейтинг глобальной конкурентоспособности |

|||||

|

2008-2009 |

2009-2010 |

2010-2011 |

2011-2012 |

2012-2013 |

2013- 2014 |

|

|

Россия |

51 |

63 |

63 |

66 |

67 |

64 |

|

Всего стран |

134 |

134 |

139 |

142 |

144 |

148 |

В докладе ВЭФ отмечаются факторы, сдерживающие конкурентоспособное развитие российской экономики: низкая эффективность работы государственных институтов, недостаточный инновационный потенциал, низкий уровень конкуренции на рынках товаров и услуг, дефицит доверия инвесторов к финансовой системе, а также высокий уровень коррупции.

Подтверждают негативное влияние коррупции и отечественные экономисты. Так, Д. В. Симон считает, что революционный способ формирования рыночной экономики в России вовлек государственных чиновников в сферу предпринимательства, что стало генетической чертой конкурентных отношений в России [5]. В руках государства концентрируется значительная часть ресурсов, а их основные потоки регулируются органами государственной власти, что создаёт условия зависимости хозяйствующих субъектов от принимаемых ими решений, и побуждает предпринимателей вступать в неформальные отношения с представителями органов государственной власти.

По расчетам экспертов «Стратегии-2020» [6], коррупция вместе с бюрократией приводят к дополнительной наценке на продовольствие в размере 15%, на недвижимость – 25-30%. По разным оценкам предприниматели расходуют от 6 до 10% оборота на подкуп чиновников, в жилищно-строительном комплексе – до 20% конечной стоимости объекта.

По данным Всемирного банка, чтобы приступить к строительству многоквартирного дома в России потребуется на согласование не менее 700 дней, в Китае – 300, в США – 40. Предприниматели, с целью уйти от запаздывающих (или неэффективных) решений, вынуждены во многих случаях «покупать» административный ресурс, что позволяет предпринимателям развиваться в «тепличных условиях» и вытеснить других конкурентов.

Другим фактором, сдерживающим эффективное развитие конкурентных отношений в России, являются инфраструктурные барьеры для бизнеса.

Главным звеном инфраструктуры России выступает транспорт. Доминирование по грузообороту (за исключением трубопровода, призванного транспортировать и экспортировать энергоносители) принадлежит железным дорогам при заметно меньшей роли морских и речных перевозках, авто- и авиатранспорта (табл. 3).

Таблица 3 – Грузооборот российского транспорта (млрд. тонно- километров)

|

Вид транспорта |

1990 |

2000 |

2005 |

2010 |

2011 |

2012 |

Доля за 2012, % |

|

Железнодорожный |

2523 |

1373 |

1858 |

2011 |

2128 |

2222 |

43,96 |

|

Автомобильный |

299 |

153 |

194 |

199 |

223 |

249 |

4,93 |

|

Трубопроводный |

2575 |

1916 |

2474 |

2382 |

2422 |

2453 |

48,53 |

|

Морской |

508 |

122 |

60 |

100 |

78 |

45 |

0,89 |

|

Водный |

214 |

71 |

87 |

54 |

59 |

81 |

1,60 |

|

Воздушный |

2,6 |

2,5 |

2,8 |

4,7 |

5 |

5,1 |

0,10 |

|

Всего |

6122 |

3638 |

4676 |

4751 |

4915 |

5055 |

100,00 |

Тарифы на грузоперевозки естественной монополии «РЖД», призванной работать как провайдер льготных государственных услуг, по сравнению с 1989 г. увеличились вдвое. Транспортные издержки в России достигают 30-40% конечной стоимости товаров (в странах ОЭСР – 7-8%, в ЕС – 10%, в США – 15%), тем самым отрывая целые районы от товарооборота с отечественным рынком. Отсутствие в Европейской части России свежемороженой рыбы, объясняется не эффективностью ее транспортировки: при цене во Владивостоке в 15 руб. за кг, ее перевозка составляет 48-50 руб. за кг. [7]

Высокие тарифы «РЖД» на грузовые перевозки, как внутри страны, так и за ее пределами ограничивают возможность отечественных производителей конкурировать на равных с зарубежными фирмами. Такая ситуация существенно снижает конкурентоспособность отечественного бизнеса и не позволяют ему развиваться эффективным образом. Для сравнения: директивные органы СССР систематически добивались того, чтобы транспортные тарифы корреспондировали с уровнем заработной платы.

Доминирование грузоперевозок железнодорожным транспортом, обусловлено, отнюдь не низкими тарифами «РЖД», а зачастую безальтернативностью выбора, что обусловлено слабо развитой сетью грузовых автомобильных перевозок.

При огромной территории страны, транспортная связанность регионов (особенно Сибири, Дальнего Востока) и местная дорожная сеть, так же, как и их качество ее покрытия, находятся на низком уровне. В подтверждение тому является дефицит участков для строительства. По некоторым оценкам [8], в Европе, США, Японии, Корее построить дом, фабрику можно за 50-80 км от крупного города, то в России за 20-30 км от города начинаются неосвоенные участки без дорог, газа, воды, электричества, которые ничего не стоят по причине невозможности их использования.

Одним из основных препятствий на пути конкурентоспособного производства в России являются высокие тарифы ЖКХ и изношенность его основных фондов. По данным ФСГС [9], в среднем износ основных фондов ЖКХ составляет 60%, значительная их часть находится в аварийном или предаварийном состоянии. Порядка 50% оборудования в коммунальном хозяйстве было изготовлено во времена СССР.

Бизнес не может и не должен заниматься заменой труб, сгнивших водопроводов, ремонтом очистительных сооружений и т.д. Все это относится к компетенции государства. Однако год от года поддержка ЖКХ со стороны государства снижается. Об этом свидетельствуют данные федерального бюджета [10]: если на сферу ЖКХ в 2011 г. выделялось 197 млрд. руб., в 2012 г. – 94 млрд. руб., то в 2013 г. – 79 млрд. руб. С такой перспективой становится бессмысленным говорить об улучшении экономических показателей, конкурентоспособности и жизни населения.

Другим важным фактором, сдерживающим конкурентоспособность отечественного бизнеса, является финансовая инфраструктура. Процентные ставки по кредиту варьируются от 18% до 30% годовых. (В Евросоюзе, к примеру, кредит до 1 млн евро сроком на один год можно получить под 3,66% годовых при инфляции 2,6%.). В таких условиях промышленность не может развиваться эффективно, а ее продукция быть конкурентоспособной.

Денежно-кредитная политика России не отражает интересов страны и бизнеса, тормозя развитие экономики. Центральный банк, с одной стороны является разработчиком этой политики, а с другой, ему присущи черты коммерческой структуры. ЦБ РФ является основным акционером Сбербанка, который, в свою очередь, выступает акционером различных бирж, депозитариев и других банков. Очевидно, что осуществлять кредитную политику, создавать нормативы для банковской деятельности и одновременно выступать субъектом предпринимательства, обязанным выполнять эти же нормативы видится не рациональным в интересах общества.

Названные инфраструктурные факторы (в сфере грузоперевозок, ЖКХ, финансах) составляют существенную долю издержек предпринимателя, препятствуют рациональному формированию цен, и не создают стимула для их снижения. Данное обстоятельство делает отечественные товары дорогими, а, следовательно, неконкурентоспособными, что тормозит экономический рост страны.

Перечень обозначенных инфраструктурных барьеров для развития бизнеса в России не является исчерпывающим. Его можно дополнить чрезвычайно низкой эффективностью финансирования НИОКР, высокой налоговой нагрузкой на бизнес, слабым развитием социальной инфраструктуры и др.

Анализ факторов, существенно повлиявших на формирование и развитие конкуренции в России, позволяет на данном этапе структурировать их по следующим направлениям:

-

- приватизация: стала основным условием для формирования конкурентных отношений в России;

-

- избыточное присутствие государства как предпринимателя в экономике: обуславливает неравный доступ хозяйствующих субъектов к ресурсам;

-

- коррупция и бюрократия: их наличие характеризует неразвитость механизма государственного регулирования и контроля; коррупция способствует неравным условиям для

развития бизнеса; бюрократия усложняет процессы быстрого принятия решения;

-

- инфраструктурные барьеры для эффективного развития бизнеса: составляют от 20-50% конечной стоимости товара (высокие тарифы ЖКХ, РЖД по грузоперевозке, проценты по кредитам и др.), что делает их неконкурентоспособными по сравнению с импортными товарами;

-

- рост импорта: обусловлен, тем, что внутреннее потребление продукции в России превышает ее собственное производство; с одной стороны характеризует низкую конкурентоспособность отечественных товаров, с другой, массовый наплыв импорта, начавшийся с 1990-х гг., снизил стимулы для формирования отечественного конкурентоспособного производства; повышает зависимость России от зарубежных стран (в том числе продовольственную, технологическую);

-

- российская ментальность: основана на традициях православной церкви и идеях «коллективизма», внедренных в советское время, а не на идее «индивидуализма», присущей западным странам, что обуславливает низкую предпринимательскую активность и адаптацию к изменениям.

Указанные факторы, отразились на особенностях конкурентной среды в России: низкая конкурентоспособность отечественных товаров и существованию «конкуренции с нулевым эффектом» (введено автором). Конкуренция с нулевым эффектом представляет собой такую ситуацию на рынке, когда, несмотря на увеличение количества предприятий (потенциальных конкурентов) в отрасли, ценовые и качественные характеристики продукта ухудшаются с точки зрения потребительских запросов, или остаются на прежнем уровне. Потребитель не может испытать на себе позитивные эффекты конкуренции, выраженные в сокращении цен и улучшении качественных характеристик товаров и услуг, в виду того, что механизм конкуренции не работает. Такая ситуация характерна на рынках грузоперевозок железнодорожным транспортом, на рынке передачи электроэнергии, в банковском секторе, строительстве, рынке частных медицинских услуг.

Обобщая вышесказанное, нами предложен комплекс мер, который окажет позитивное воздействие на развитие конкурентной среды в России (рис. 4).

|

Приватизация |

Монополизированная структура экономики СССР |

Климатические условия |

— |

||||||||||||||

|

Высокая концентрация производства |

Высокая доля госкомпаний на рынке |

Коррупция, бюрократия |

Рост импорта к____________________У |

Инфраструктурные барьеры |

Особенности менталитета |

||||||||||||

|

Конкуренция с нулевым эффектом |

Низкая конкурентоспособность отечественного производства |

||||||||||||||||

|

Стимулирование появления новых фирм :

микрофинансирования;

|

Снижение доли государства и естественных монополий: - частное приватизирование госбанков;

непрофильные виды деятельности и др. |

Совершенствование гос регулирования; - эффективное исполнение законодательства; - институциональная трансформация с целью внедрения принципа конкуренции в гос аппарате и др. |

Государственная поддержка отечественных производителей: - поощрение и стимулирование кластеров; - гос поддержка не предприятий с низкой конкурентоспособн остью, а большим конкурентным потенциалом и др. |

Снижение инфраструктурных барьеров:

|

Выработка делового климата - с целью показать позитивные черты конкуренции: - искоренени е коррупции и др. |

||||||||||||

Факторы формирования и Особенности Пути совершенствования развития

Рисунок 4 – Факторы, особенности и пути совершенствования конкурентной среды в России

"Экономика и социум" №2(15) 2015

С целью устранения конкуренции с нулевым эффектом, государство должно стимулировать создание новых хозяйствующих субъектов, производящих одновидовую продукцию или оказывающих одинаковые услуги. В этом аспекте, необходимо ориентироваться на малый бизнес. По сравнению с крупными фирмами, он быстрее реагирует на потребности потребителя, тем самым стимулируя развитие крупного бизнеса.

Задача государства сводится в выработке эффективных механизмов, способствующих увеличению хозяйствующих субъектов в банковском секторе, строительстве, здравоохранении. Стимулирование увеличения предприятий может происходить за счет упрощения процедуры регистрации новых субъектов бизнеса, сокращения проверок контролирующих органов, налоговых льгот и др. Увеличение хозяйствующих субъектов, в результате, позитивно скажется на конкурентоспособности отечественного производства. [11]

Устранению конкуренции с нулевым эффектом также будет способствовать акционирование государственных корпораций и приватизация госбанков.

Банковский сектор, имеет особо важное значение для экономики всей страны, поскольку в современных условиях необходимость в кредитовании испытывает большинство хозяйствующих субъектов. Получение дешевых кредитов для бизнеса должно стать одной из основных целей государственной политики.

Банкам с государственным участием целесообразно сегодня концентрироваться не столько на отечественном бизнесе, а вести наступательные движения в сторону расширения своего присутствия в мировом пространстве. [12]

Как видно на рис. 5, конечная цель совершенствования банковской системы РФ заключается в формировании высоко конкурентного и высоко технологичного внутреннего банковского рынка с диверсифицированной структурой собственности, с появлением глобальных игроков (с высокой долей международного бизнеса в активах и прибыли).

Нет глобальных игроков

1-2 глобальных игрока

Доминирование госбанков

Банки с диверсифицированной структурой собственности

Кредиты со ставкой 18-35% годовых

2015 г.

Кредиты со ставкой 7-10% годовых

цель

Рисунок 5 – Стратегические цели развития банковского сектора

Другим фактором, негативно влияющим на развитие конкуренции, является бюрократия и порожденная ею коррупция. Принятие ФЗ «О противодействии коррупции», создание Комитета по борьбе с коррупцией и существование других механизмов государственного регулирования недостаточно для устранения этой проблемы. Коррупцию невозможно устранить репрессивными методами. Для решения этой задачи необходимы комплексные меры, прежде всего, институционального характера. Коррупцию невозможно искоренить до тех пор, пока принцип конкуренции не будет заложен в иерархию государственного регулирования. Формирование структуры государственного аппарата и избрание самих чиновников должно осуществляться на конкурентной основе (а не на основе знакомства, родства) и на основе бескорыстного и ответственного служения чиновников гражданам и государству. [13]

Одним из значимых факторов, влияющим на конкуренцию в России является рост импорта продуктов повседневного пользования, а также оборудования, что обуславливает технологическую зависимость России от зарубежных стран.

В своих работах Ф. Лист, обобщая мировой опыт зарубежных стран в историческом разрезе, утверждает: «Страны достигают экономического могущества и процветания на основе вовсе не доктрины фритредерства (либерализма), а скорее на основе протекционизма». Взаимовыгодной может быть только торговля между странами, находящимися примерно на одном уровне «экономической культуры», в противном случае отстающей стране требуется «школа воспитательного протекционизма». [14] В условиях членства в России в ВТО главное внимание следует уделить не защите неконкурентоспособных российских предприятий, а обеспечению прорыва национальной экономики на мировой рынок.

В условиях нестабильности экономики России 2014-2015 гг. значительную роль может играть создание стратегических альянсов и партнёрств с конкурентными, которые сегодня способны обеспечить совместное продвижения и реализацию продукции; повышение конкурентоспособности продукции и блокирование конкуренции других субъектов, не входящих в альянс; выход на новые рынки; доступ к новым технологиям и совместным научным разработкам. [15]

Таким образом, современная экономическая действительность, характеризующаяся трансформацией экономических отношений, глобализацией бизнеса, интеграцией России в мировое пространство, возлагает на развитие конкурентных отношений еще большую ответственность за улучшение экономических, инновационных показателей, качества жизни и благосостояния общества. Этому может способствовать, предложенный нами комплекс мероприятий, направленный на улучшение конкурентной среды в России.

Список литературы Проблемы и пути развития конкуренции в России

- Гуляев Г.Ю. Конкуренция: сущность и структура взаимосвязанных категорий//Научное обозрение. -2014. -№12-1. -С. 234-241.

- Смирнов Г.Н. Конкуренция и российская модель управления//Мир и политика. -2009. -№4. -С. 81-91.

- Новокшонова Л.В, Хазан М.Ю. Экономическая ментальность как фактор совершенствования конкурентной среды//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. -2009. -№1. -С. 162-168.

- Амосов А. Размышления об идеологии развития//Экономист. -2010. -№7. -С. 20-27.

- Симон Д.В. Социально-экономическая оценка конкурентной среды в России//Вестник Адыгейского государственного университета. -2012. -№1. -С. 168-172.

- Стратегия-2020: Новая модель роста -новая социальная политика./под ред. В.А. Мау, Я.И. Кузьминова. -М.: «Дело», 2013. -408 с.

- Иванов И.Д. Российские предприятия в открытой рыночной экономике. -М.: О-во сохранения лит. наследия, 2011. -448 с.

- Арефьев Н.В. Развитие инфраструктуры в России на современном этапе//Инфраструктура России. -2013. -№2. -С. 189-195.

- Основные фонды -Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/fund/

- Федеральный бюджет РФ за 2011-2013 гг. -Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru/ru/budget/federal_budget/

- Гуляев Г.Ю. Задачи государства в формировании конкурентных отношений//Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. -2012. -№. 17. -С. 9-14.

- Гуляев Г.Ю. Расширение конкуренции в условиях ВТО//Теоретическая экономика. -2014. -№6. -С. 60-72.

- Гуляев Г.Ю. Проблемы и перспективы антимонопольного регулирования//Экономика и предпринимательство. -2014. -№1-3. -С. 85-90.

- Лист Ф. Национальная система политической экономии. -М.: Европа, 2015. -245 с.

- Гуляев Г.Ю. Трансформация конкурентных отношений или новая модель конкуренции//Экономика и предпринимательство. -2014. -№12-2. -С. 532-537.