Проблемы и тенденции развития градообразующих отраслей Мурманской области

Автор: Передерий А.А.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 2 т.4, 2001 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена основным проблемам градообразующих предприятий Мурманской области. Рассматриваются общие тенденции и определяющие факторы развития промышленности области и России в целом. Показаны перспективы развития горнодобывающих предприятий Кольского полуострова.

Короткий адрес: https://sciup.org/14293443

IDR: 14293443

Текст научной статьи Проблемы и тенденции развития градообразующих отраслей Мурманской области

-

1. Введение

2. Общие тенденции развития промышленности

Основополагающую роль в размещении населения, формировании сети населенных мест на Севере играет развитие и размещение хозяйственных комплексов, прежде всего промышленности. Главной особенностью городских поселений Мурманской области является монополизация предприятиями-гигантами территории малых и даже средних городов. Экономическая и социальная обстановка в таких городах неразрывно связана с эффективностью функционирования и развитием градообразующих производств, определяющих их отраслевой профиль. Спад объемов производства, нестабильность государственных заказов, хронические неплатежи привели к тому, что большинство градообразующих предприятий оказалось в критическом положении.

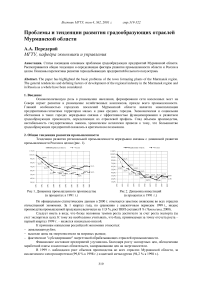

Тенденции развития региональной промышленности неразрывно связаны с динамикой развития промышленности России в целом (рис. 1).

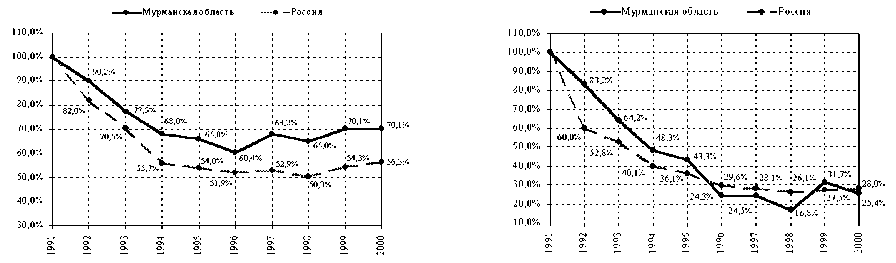

Рис 1. Динамика промышленного производства Рис 2. Динамика инвестиций

(в процентах к 1991 г.) (в процентах к 1991 г.)

По официальным статистическим данным в 2000 г. отмечается заметное оживление во всех отраслях отечественной экономики. За 1 квартал года, по сравнению с аналогичным периодом 1999 г., индекс производства промышленной продукции увеличился на 11,9 %, рост ВВП составил 8 % ( Чаплыгина , 2000).

Следует иметь в виду, что более половины темпов роста достигнуто за счет роста экспорта (за счет экспортных цен). К тому же необходимо учитывать, что база, принимаемая за точку отсчета роста – первый квартал 1999 г. – является изначально низкой.

К причинам оживления российской экономики относятся:

-

- девальвация рубля;

-

- высокие цены на энергоносители на мировых рынках;

-

- фактическое "субсидирование" энергетикой обрабатывающих отраслей промышленности.

Финансовое состояние предприятий улучшилось благодаря росту экспортных цен, обесценению заработной платы и налоговых обязательств, замораживанию цен на энергоносители.

В 1999 г. наблюдался рост объемов производства во всех отраслях Мурманской области, за исключением электроэнергетики (99,8 % к 1998 г.) и цветной металлургии (94,2 % к 1998 г.).

По сравнению с 1998 г., произошел значительный рост объемов производства в машиностроении и металлообработке (169,3 %). Это обусловлено, в основном, наращиванием вдвое объемов литейного производства на Оленегорском машиностроительном заводе, а также увеличением почти на треть объема работ по утилизации подводных лодок. При этом машиностроение занимает всего 5,3 % от общего объема промышленного производства области ( Базовые отрасли ..., 1999).

Объемы продукции большинства отраслей, а также производственных инвестиций за 19911999 гг. сократились многократно, так что их сегодняшнее изменение на несколько процентов не имеет существенного макроэкономического значения.

С 1996 г. по 1999 г. динамика инвестиций в Мурманской области была существенно ниже российских показателей ( Социально-экономическое положение... , 2000). Если объем промышленного производства в 1999 г. составляет для Мурманской области 68,4 % от уровня 1991 г. (для России – 54 %), то объем инвестиций в основной капитал – 25,4 % (для России – 26,3 %). Сокращение инвестиций производственного назначения с 1990 г. по 1998 г. составило 5,7 раз.

Как следует из прогноза Минэкономики РФ на 2000-2002 гг. заметного прироста инвестиций в основной капитал не предвидится ( Петров , 2000) (см. рис. 2).

На фоне многократного падения масштабов инвестиционной активности столь незначительные погодовые изменения несущественны для развития экономики. Для реального же роста экономики необходимо наращивание производственного потенциала, что требует увеличения производственных инвестиций.

Существует определенное противоречие в динамике показателей производства и инвестиций в Мурманской области по сравнению с ситуацией в среднем по России. Так, спад объемов промышленного производства в Мурманской области был менее значительным с начала рыночных реформ, чем в целом по стране. Это объясняется преобладанием доли сырьевых отраслей в структуре производства и наращиванием экспорта в период сокращения внутреннего спроса на продукцию отраслей специализации региона. Тем не менее, сокращение инвестиций производственного назначения в Мурманской области достигло того уровня, когда уже не обеспечивается простое воспроизводство основных фондов, т.е. идет "проедание" основного капитала (общая сумма производственных капитальных вложений за 1996 г. на 25 % меньше начисленной амортизации основных фондов по области). Как следствие хронического недоинвестирования промышленности в последние годы нарастает старение, моральный и физический износ основных фондов.

По данным экспертов прирост промышленного производства в 2000 г. может составить 5-5,2 %. Ростом инвестиций некоторое время будет стимулироваться рост производства и доходов. Однако чем интенсивнее рост, тем больше требуется вложений. По самым оптимистичным оценкам, рост инвестиций в основной капитал в 2000 г. не превысит 4 %. По оценкам аналитиков МВФ, темпы роста ВВП России замедлятся до 1,5 % ( Чаплыгина , 2000).

Рост ориентированных на экспорт отраслей, которые составляют значительную часть промышленности Мурманской области, возможен при сохранении выгодных условий на мировых рынках сырья.

Реальное состояние отечественной экономики свидетельствует о ненадежных основах ее подъема, который может смениться спадом по следующим причинам:

-

- окончание позитивного воздействия девальвации;

-

- несоответствие низких тарифов на электроэнергию, потребляемую промышленными предприятиями, затратам отрасли;

-

- недостаточный рост инвестиций, необходимых для обновления изношенных основных средств и замены устаревших технологий.

-

3. Проблемы развития градообразующих отраслей Мурманской области

В структуре промышленности Мурманской области 60,2 % объема производства приходится на долю горнопромышленного комплекса ( Социально-экономическое положение... , 2000). Можно говорить о том, что экономика области решающим образом зависит от эффективности работы предприятий, связанных с добычей и переработкой полезных ископаемых. Горнопромышленный комплекс является основной градообразующей отраслью для малых городских поселений Мурманской области. Здесь мы не учитываем ЗАТО, которые созданы для размещения воинских контингентов и их обслуживания.

В настоящее время деятельность главных градообразующих предприятий региона фактически зависит от трех крупных объединений:

-

- РАО ЕЭС (энергетическая система Кольского полуострова, ОАО "Колэнерго");

-

- РАО "Норильский никель" (ЗАО "Холдинговая компания "Интеррос"), в состав которого входят ОАО "Североникель", ОАО "Печенганикель", Оленегорский механический завод;

-

- ОАО "Северсталь" (г. Череповец), на долю которого приходится более 90 % поставок ОАО "Оленегорский ГОК" и ОАО "Ковдорский ГОК".

В Концепции развития РАО "Норильский никель" ( Оганесян , 1999) констатируются недостатки, связанные с предприятиями Кольского полуострова – ОАО "Печенганикель" и ОАО "Североникель". Этими комбинатами производится 45,1 % никеля, 17,4 % меди, 25,6 % кобальта от общего выпуска товарной продукции РАО. Однако они существенно проигрывают норильским предприятиям по качеству местных руд (они почти на порядок беднее) и используемого оборудования, а, следовательно, – по итоговой себестоимости продукции. Эти заводы являются убыточными и, по мнению аналитиков РАО, не могут быть рентабельными в среднесрочной перспективе. Существуют два варианта, определяющих перспективы развития АО "Печенганикель" и АО "Североникель":

-

- отказ РАО от производства какой-либо продукции на Кольском полуострове;

-

- поиск вариантов загрузки мощностей этих предприятий, альтернативных традиционному медно-никелевому производству.

В Концепции развития РАО "Норильский никель" до 2010 г. сформулированы следующие приоритетные задачи ( Оганесян , 1999):

-

- достижение рентабельности дочерних АО;

-

- повышение конкурентоспособности продукции (главным образом за счет снижения издержек);

-

- расширение номенклатуры выпуска, частичное перераспределение структуры товарного производства в пользу более прибыльных драгоценных металлов.

Концепция развития предприятий РАО до 2010 г. предусматривает сосредоточение всего производства цветных металлов в Норильском промрайоне и поэтапный – до 2005 г. – вывод из эксплуатации металлургических мощностей Кольского полуострова (АО "Комбинат Североникель"). В отношении АО "Печенганикель" планируется доработка рудных запасов на действующих горных предприятиях комбината с минимально необходимыми капитальными вложениями на период до 2007 г.

Основная сырьевая база комбинатов – рудник "Центральный" (г. Заполярный) – обеспечивает 85 % руды добычи на Кольском полуострове. Работы на нем ведутся открытым способом. При существующем уровне добычи на "Центральном" (около 5 млн тонн руды в год) его запасы могут истощиться уже в 2005-2006 гг. Компенсировать выбывающие мощности "Центрального" может подземный рудник "Северный". На его разработку должна пойти большая часть капитальных вложений РАО на Кольском полуострове, предусмотренная Концепцией развития.

Главная стратегическая цель РАО на Кольском полуострове – перепрофилирование нерентабельных производств.

Намечено освоение Сопчеозерского хромитового месторождения, находящегося в нескольких километрах от Мончегорска. В настоящее время российские предприятия черной металлургии, производящие нержавеющую сталь, вынуждены на 85-90 % покрывать потребности в хроме за счет импорта из Казахстана и Турции. Если результаты экспертизы качества хромовой руды, добытой под Мончегорском, окажутся удовлетворительными, то промышленное освоение Сопчеозерского месторождения будет признано целесообразным.

Производство высокоуглеродистого феррохрома и огнеупоров может быть начато уже в 2004 г. на базе реконструируемых и новых мощностей АО "Североникель". Тем самым, может быть частично решена проблема перепрофилирования нерентабельного медно-никелевого производства в Мончегорске.

Кроме этого, возможна дополнительная загрузка АО "Североникель" за счет переработки никельсодержащих ломов и производства продукции с высокой добавленной стоимостью – солей кобальта и никелевого порошка. В настоящее время на комбинате функционирует опытная промышленная установка по производству кобальтовых солей.

Для АО "Печенганикель" перспективными могут быть геологоразведочные работы на месторождении ильменитов Юго-Восточная Гремяха, которые необходимы для выпуска титана.

Резкие изменения объемов и структуры сбыта продукции произошли с начала 90-х годов на Ковдорском ГОКе. С падением добычи горной массы и руды падает и производство железорудного концентрата. Если в 1990 г. его объем составлял 5,78 млн т, то в 1999 г. - 3,22 млн т, т.е. уменьшился в 1,8 раза. Из-за разрушения системы СЭВ объем экспортных поставок железорудного концентрата только за один 1991 г. упал в 7 раз, а доля его экспорта снизилась с 27 % до 5 %. Отгрузка железорудного концентрата для внутреннего рынка сократилась из-за роста железнодорожных тарифов и невыгодного географического положения комбината относительно основных металлургических предприятий страны. Снижение производства железорудного концентрата из-за жесткой взаимосвязи технологии обогащения комплексных и маложелезистых руд привело к снижению выработки апатитового и бадделеитового концентратов.

Крупнейшим предприятием г. Оленегорска является ОАО "Оленегорский ГОК". Оно производит железорудный концентрат, гостированный щебень, суперконцентрат и ферритовые стронциевые порошки. Основным потребителем железорудного концентрата является ОАО "Северсталь", годовые объемы потребления которого оцениваются в 2,8-3,0 млн т. Экспорт железорудного концентрата из-за непомерно высоких транспортно-складских тарифов продолжает оставаться нерентабельным.

Спад объемов производства и реализации продукции градообразующих предприятий приводит к снижению налогооблагаемой базы и поступлений в бюджеты городов и районов. Отсутствие средств на развитие муниципальной инфраструктуры, на решение социально-экономических вопросов, на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и коммунального обслуживания, на топливо – это факторы, определяющие социально-экономическое положение малых городов области.

В настоящее время инвестиции в основной капитал осуществляются преимущественно за счет собственных средств предприятий, которые в условиях кризиса являются скудными и недостаточными.

Подводя итог сказанному выше, можно выделить следующие основные проблемы градообразующих предприятий Мурманской области:

-

- Зависимость эффективности деятельности этих предприятий от цен на мировом рынке и таможенных пошлин (ОАО "Апатит", ОАО "Североникель", ОАО "Печенганикель"), поскольку значительная доля их продукции идет на экспорт в дальнее и ближнее зарубежье.

-

- Отсутствие внутри страны платежеспособного потребителя (ОАО "Апатит"), проблема рынка сбыта.

-

- Проблема комплексного использования добываемого сырья, совершенствования технологий производства, освоения новых видов продукции дополнительно к традиционным. Это может способствовать увеличению объемов выпуска и сбыта и, соответственно, решению проблемы загрузки производственных мощностей.

-

- Как следствие двух вышеназванных проблем: несоответствие номенклатуры выпускаемой продукции, научных исследований по разработке новых видов продукции и производственных мощностей потребностям рынка.

-

- Резкое снижение инвестиций. В настоящее время инвестиции в основной капитал осуществляются преимущественно за счет собственных средств предприятий, которые в условиях кризиса являются скудными и недостаточными.

-

- Проблема реконструкции действующих производств и развития рудной базы.

-

- Проблема инвестиционной привлекательности месторождений полезных ископаемых действующих горно-обогатительных предприятий.

-

- Распад хозяйственных связей, сокращение емкости внутреннего рынка, отсутствие четкой организации реформ обусловили снижение объемов производства практически всех отраслей.

-

- Дестабилизирующее влияние на деятельность предприятий ценовой политики естественных монополий.

-

4. Заключение

Такие предприятия, как АО "Печенганикель", АО "Североникель", АО "Апатит", АО "Ковдорский ГОК", АО "Оленегорский ГОК", составляют существенную долю хозяйственного комплекса Мурманской области и выполняют важнейшие функции градообразующих и бюджетообразующих предприятий.

Залогом стабильности развития этих горнодобывающих предприятий являются инвестиции в развитие рудной базы, реконструкцию и модернизацию производств, внедрение новых технологий. Ведущиеся в настоящее время геологоразведочные работы создают условия для создания альтернативных отраслей хозяйствования и новых направлений специализации предприятий с учетом природно-экономических особенностей региона. Подобная задача по перепрофилированию производств на выпуск новой продукции является одной из важнейших составляющих комплексной программы развития предприятий РАО "Норильский никель" на Кольском полуострове. Это позволит сохранить загрузку предприятий на длительный срок и повысить эффективность их работы.

От успешного функционирования градообразующих предприятий в свою очередь зависят и перспективы существования монопрофильных городов Мурманской области.