Проблемы и возможности инновационного развития российской экономики

Автор: Бадараева Р.В.

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: Вопросы теории

Статья в выпуске: 1-2, 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье поднимаются проблемы инновационного развития российской экономики, проводится анализ факторов, сдерживающих внедрение инноваций, развитие научно-технической и инновационной деятельности.

Короткий адрес: https://sciup.org/148178448

IDR: 148178448 | УДК: 338

Текст научной статьи Проблемы и возможности инновационного развития российской экономики

-

1. Khabarova E.I. Ecologically the focused industrial management // Management in Russia and abroad. – №3. – 2000. – P. 111-117.

-

2. GOST Р ISO 14001-98. Control systems of an environment. – М., 1998.

-

3. Tulokhonov A.K. Illusion and a reality in the decision the Baikal problem // The report at session of Presidium of the Siberian Branch of the Russian Academy of Science of 6/24/2004. Irkutsk, 2004. – Р.3.

-

4. The Report on a condition and preservation of the environment in Buryat Republic in 2002 / State com. ecology and preservation of the environment RB.

-

5. Prokop M. Green business. To invest in ecology – it is profitable. – М.: Mir, 1995. – 96 p.

Requirements and amanual on application. – M: – Publishing house of standards, 1998.

Р . В . Бадараева

Кафедра экономики Бурятского госуниверситета

Проблемы и возможности инновационного развития российской экономики

В статье поднимаются проблемы инновационного развития российской экономики, проводится анализ факторов, сдерживающих внедрение инноваций, развитие научно-технической и инновационной деятельности.

R.V. Badaraeva

The Problems and possibilities of innovation development in Russian economy

In this article raise problems of innovation development of Russian economy, build analysis factor, withdraw introduce innovation, development science-technical and innovation activity.

Инновации нарушают существующее равновесие и создают новые условия для движения экономики к новому равновесию. Это естественный процесс, который позволяет развиваться обществу. Социально-экономические кризисы, возникающие вследствие природных катастроф, политических событий, принятия ошибочных управленческих решений на уровне регулирования макроэкономических процессов, являются действенным стимулятором для активной инновационной деятельности.

Инновации могут касаться не только технической сферы жизни общества, но и различных социальных аспектов. Например, введение инновационного типа управления либо формирование инновационной стратегии внедрения продукта на рынок.

Инновационное развитие – это развитие, основанное на широком использовании новой информации, нового знания, новых технологий и продуктов. Стратегическими целями инновационной деятельности в России являются повышение уровня конкурентоспособности, получение необходимой прибыли и удовлетворение платежеспособного спроса.

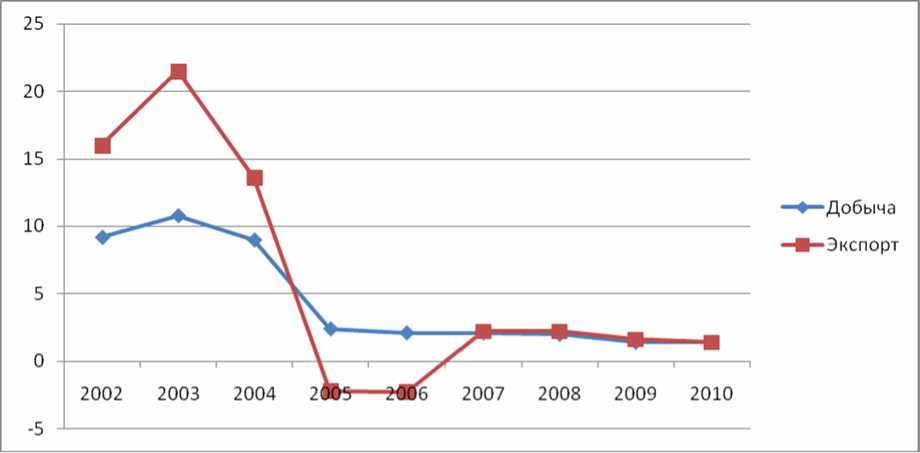

В свете предстоящего сокращения объемов экспорта минерально-сырьевых ресурсов остро стоит вопрос об инновационном развитии несырьевых отраслей промышленности. Промышленная политика РФ направлена на снижение темпов прироста объемов добычи и экспорта российской нефти (рис. 1).

Социально-экономическое благополучие российских регионов во многом зависит от экспорта минерально-сырьевых ресурсов. Существование созданного стабилизационного фонда Правительством РФ в настоящее время определяет некоторую социальную защищенность населения страны. Встревоженность вызывает активизация инфляционных процессов в нашей стране, вызванных зависимостью от состояния мирового рынка нефти. Существует необходимость развития несырьевых отраслей. Сложность состоит в том, что предприятия ощущают острую нехватку оборотных средств, высокий уровень конкуренции на рынке сбыта, коррумпированность в высших эшелонах власти. С нашей точки зрения, необходимо поддержать производителя, спрос и потребление путем повышения заработной платы, проведения более жесткой экс- портно-импортной политики, стимулирования потребления продукции российского автопрома, что и наблюдается в настоящее время.

Рис. 1. Темпы прироста объемов добычи и экспорта нефти в РФ в 2002-2010 гг., % (На основе материалов «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2008 год и на период до 2010 года»)

Благополучие страны зависит от ее экономической мощи на внешнем рынке. Политической мощи благодаря умелому руководству мы достигли, а экономическая остается все еще в зависимости от добывающей промышленности. Что можно сделать для того, чтобы Россия перешла в разряд развитых стран? Вопрос весьма сложный и неоднозначный. Основной контекст решения данного вопроса находится в области конкуренции и конкурентоспособности российских товаропроизводителей.

Если обратить внимание на состояние легкой промышленности как одной из отраслей, в которой довольно быстро окупаются инновационно-инвестиционные проекты, то мы можем наблюдать, как мировой рынок легкой промышленности все более и более становится зависимым от китайского товаропроизводителя. Завоевав его с помощью объемов производства и низкой стоимости товаров, КНР в настоящее время наращивает высокими темпами и качество продукции, при этом активно использует все инструменты завоевания рынка, в частности широкий выпуск товаров – заменителей известных мировых брендов. Не за горами время, когда Китай завоюет и подиумы мировой моды.

Сколько бы ни был патриотичен бизнес в России, все же отечественная рабочая сила не может конкурировать с дешевой иностранной силой, которая вместе с тем отличается и высокой работоспособностью. Большие затраты на производство продукции (с привлечением российских рабочих) наряду с невысоким ее качеством влекут за собой невозможность составить конкуренцию на внутреннем рынке и, как следствие, на внешнем рынке сбыта продукции. Между тем легкая промышленность является одной из основных отраслей экономики, формирующих бюджет во многих странах мира. Так, доля легкой промышленности в общем объеме производства промышленной продукции в Германии, Франции, США составляет 6-8%, Италии – 12%. До 90-х гг. в России доля легкой промышленности в формировании бюджета составляла 25%. Это одна из сфер деятельности для образования и развития малого и среднего бизнеса. Швейное и обувное производство могут быть достаточно эффективны при общей численности занятых менее 100 человек и при небольших первоначальных инвестициях.

Вклад в промышленное производство России легкой промышленности в 2007 г. составил 1,0% от всего объема ВВП. Для сравнения: топливно-энергетический комплекс составил 30,9%, металлургия – 18,2%.

Наблюдавшийся в последние годы рост реальных доходов населения стимулировал спрос на товары легкой промышленности, но объем производства в отрасли снижается на протяжении последних трех лет в среднем на 3,9 %. По оценкам экспертов, амортизационные отчисления не превышают 2,5 млрд р., а сальдированная прибыль предприятий легкой промышленности в 2006 г. составила 3050,1 млн р. Объем собственных средств у предприятий недостаточен даже для поддержания процесса простого воспроизводства. В результате этого обновление технической базы происходит крайне медленно, основные фонды морально и физически устарели, что не позволяет производить современную высококачественную продукцию, отвечающую высоким мировым стандартам.

Анализ структуры экспорта и импорта в легкой промышленности показывает, что в план мероприятий по стимулированию экспорта следует добавить создание конкурентоспособной высокотехнологичной продукции легкой промышленности, включающей элементы высоких технологий; сопровождение продукции сертификатами безопасности и качества международного образца; государственную, в том числе финансовую поддержку выхода на внешний рынок путем участия в различных международных выставках.

Создание конкурентоспособной продукции должно сопровождаться переходом промышленности на инновационный путь развития, включающего создание крупных, способных к саморазвитию научно-производственных комплексов ФПГ, холдингов); создание научнопроизводственных структур с организованной логистической цепочкой – от создания инновационного продукта до его реализации; организацию особых экономических зон, технопарков, центров трансферта технологий, инжиниринговых фирм.

Реализация комплекса мер содействия развитию отрасли должна сопровождаться целевыми мероприятиями по развитию определенных категорий производителей товаров и услуг. Сравнительно небольшие сроки реализации инвестиционных проектов и быстрая окупаемость капитальных вложений в отрасли, легкая промышленность способны увеличить рентабельность производства в настоящее время от 3 до 10-15% и удвоить объем производства в течение ближайших 7 лет. Развитие мелкого и среднего бизнеса в отрасли даст возможность создать рабочие места и увеличить занятость среди женщин на 24%.

Мировой опыт показывает, что одним из ключевых участников инновационной деятельности выступает государственный сектор в качестве создателя и потребителя инновационных продуктов. Международные лидеры в производстве наукоемкой продукции скупают перспективные инновационные предприятия. В России в настоящее время сложился не совсем благоприятный климат для создания и развития технических инноваций и высоких технологий. Отсутствует система поддержки предприятий, занимающихся разработкой и внедрением инновационных решений в виде налоговых послаблений и льготных кредитов. Известно, что для реализации инновационных проектов необходимо привлечение человеческих ресурсов с необходимыми компетенциями, а также тщательная увязка региональных и отраслевых программ инновационного развития. Отсутствие согласованности в использовании основных ресурсов приводит к их распылению, росту рисков и снижению эффективности использования привлеченных средств на реализацию инноваций или даже к получению отрицательного эффекта. Представители среднего и малого бизнеса не склонны внедрять инновации в свое производство именно из-за присутствия высокой степени риска, фактического увеличения объема работ, роста уровня затрат, длительного состояния неопределенности будущего. Серьезным препятствием на пути развития инновационной деятельности является полное отсутствие материальных стимулов для осуществления научно-технической и инновационной деятельности. В стране созданы фискальные условия, невыгодные для модернизации производств. Приобретение оборудования и заказ НИОКР оплачивается из прибыли предприятия. Высокотехнологичное импортное оборудование требует больших затрат за счет выплаты таможенных пошлин. На российской территории не созданы условия для финансирования инновационной деятельности, и это основной фактор, тормозящий развитие инноваций. Вследствие этих причин ни потенциальные потребители инноваций, ни инвесторы не заинтересованы в научно-технической и инновационной деятельности. Создается атмосфера, неблагоприятная для научных исследований и разработок. Поэтому реальные поступления денежных средств в отечественную науку не обеспечивают даже ее простое воспроизводство. Низкая обеспеченность научнообразовательного комплекса приводит к тому, что научные приборы и оборудование изнашиваются и устаревают, а инфраструктура научных учреждений разрушается. Наблюдается отток высококвалифицированных ученых в сферу бизнеса и предпринимательства, а также в другие страны, где они находят признание и достойную оплату. Подобная ситуация может привести к необратимому состоянию научных и производственных сил, в результате чего даже значительные впоследствии вливания финансовых средств не смогут возродить в полной мере научный потенциал страны и соответственно поднять на необходимый уровень инновационное направление развития промышленности. В настоящее время актуален вопрос выбора инновационной направленности производственной деятельности, которая позволит решить многие актуальные проблемы экономики, так как тесно связана с обеспечением конкурентоспособности. И, как следствие, возможность создания достойного уровня конкуренции на внешнем и внутреннем рынке страны.

В развитии инновационной деятельности российских регионов важное значение имеет совершенствование механизма взаимодействия между участниками инновационного процесса, когда работа должна строиться на основе формирования баланса интересов, повышения мотивации и предпринимательской активности предприятий российской экономики, научных и образовательных учреждений. Важнейшая цель развития страны в настоящий момент – это создание эффективной региональной инновационной системы на базе научно-образовательного и инновационно-технологического комплекса территории. Достичь главной стратегической цели можно только за счет кардинального переоснащения легкой промышленности, строительства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, медицины и других отраслей на базе передовых достижений науки и техники. Такая модернизация поможет существенно повысить технический уровень и экономическую эффективность предприятий. Центр инфраструктуры инновационной системы развития экономики находится на первичном уровне народнохозяйственного комплекса – предприятия, фирмы, корпорации – и включает в себя производственно-технологическую инфраструктуру (технопарки, инновационно-технологические центры, отраслевые кластеры, особые экономические зоны); консалтинговую инфраструктуру подготовки и переподготовки кадров по управлению инновациями, подготовку управленцев, менеджеров, обеспечивающих управление инновационными процессами, подготовку специалистов для венчурного предпринимательства; информационную инфраструктуру, включающую в себя сеть информационно-аналитических центров по мониторингу приоритетных направлений науки и техники, мониторингу инновационной инфраструктуры научно-технической деятельности и региональных инновационных систем; мониторингу подготовки кадров для научно-инновационной деятельности и обеспечению их мобильности; мониторингу мирового и российского потенциала по развитию приборной базы для научных исследований; финансовую инфраструктуру; обеспечение функционирования уникальных научных и образовательных организаций на основе сети коллективного пользования научным оборудованием.

Вышеназванные задачи могут быть реализованы в результате построения системы законодательных мер, которые будут способствовать активизации инновационного процесса в стране. Несмотря на то, что имеется более 50 федеральных законов и 40 нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной власти, в той или иной мере регулирующих инновационную деятельность, правовые основы осуществления ее все еще отсутствуют. Сделан первый шаг в становлении инновационной политики в 2005 г. принятием документа федерального уровня «Основные направления политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010 г.», в котором определены основные понятия, касающиеся инновационной политики в стране. Дальнейшее развитие во многом будет зависеть от практических действий на региональном уровне, а также от социально-экономического положения территорий и страны в целом.