Проблемы идентификации очажных устройств (на примере поселения кротовской культуры Венгерово-2 в Барабе)

Автор: Нестерова Марина Сергеевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии и Америки

Статья в выпуске: 7 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования и интерпретации прокаленных участков заполнения, выявленных в жилище 3 поселения кротовской культуры Венгерово-2. Выделены признаки для идентификации центральных, временных очагов, производственных ям.

Кротовская культура, прокал, очажное устройство

Короткий адрес: https://sciup.org/14737869

IDR: 14737869 | УДК: 903.3

Текст научной статьи Проблемы идентификации очажных устройств (на примере поселения кротовской культуры Венгерово-2 в Барабе)

В структуре поселенческих и жилищных комплексов очажные устройства играют существенную, а порой и ключевую роль. Результаты планиграфических исследований распределения артефактов на площади жилого пространства свидетельствуют о формировании производственных, хозяйственных и других специализированных зон вокруг очагов [Юдина, 2006. С. 42–46; Дураков, 2009. С. 218]. В археологическом материале очаги чаще всего фиксируются по наличию прокаленных участков. Однако прокал может образовываться вследствие любого температурного воздействия на почву, в том числе и не связанного с деятельностью человека. К тому же функции прока-лов могли быть различными.

Общепринято выделять три основных критерия идентификации очажных устройств: изменение цвета заполнения (про-кал), наличие углистого и / или золистого слоя, расположение в жилище [Брей, Трамп, 1990. С. 184]. Анализ этих признаков свидетельствует об их достаточно условном характере. Например, фиксация и интерпре- тация мощности прокала затрудняется различными условиями его формирования в разных почвах. Золистый и углистый слои могли удаляться в процессе функционирования объекта. Критерий размещения очага на площади жилища также не является обязательным, так как нередко специально оборудованные места для разведения огня располагались за пределами жилых конструкций, как в межжилищном пространстве, так и в хозяйственных постройках.

Существенную помощь в интерпретации прокаленных участков почвы могут оказать их тщательное целенаправленное полевое изучение и фиксация. Попытка такого исследования объектов была осуществлена автором в процессе изучения поселения Венгерово-2 кротовской культуры эпохи бронзы, расположенного на краю второй надпойменной террасы левого берега р. Тартас в Венгеровском районе Новосибирской области [Молодин, Полосьмак, 1978; Молодин и др., 2011].

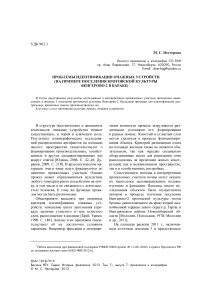

На площади раскопа 2011 г., включавшем котлован жилища 3 и прилегающее к нему межжилищное пространство, было обнаружено четыре крупных участка прокаленной почвы (рис. 1).

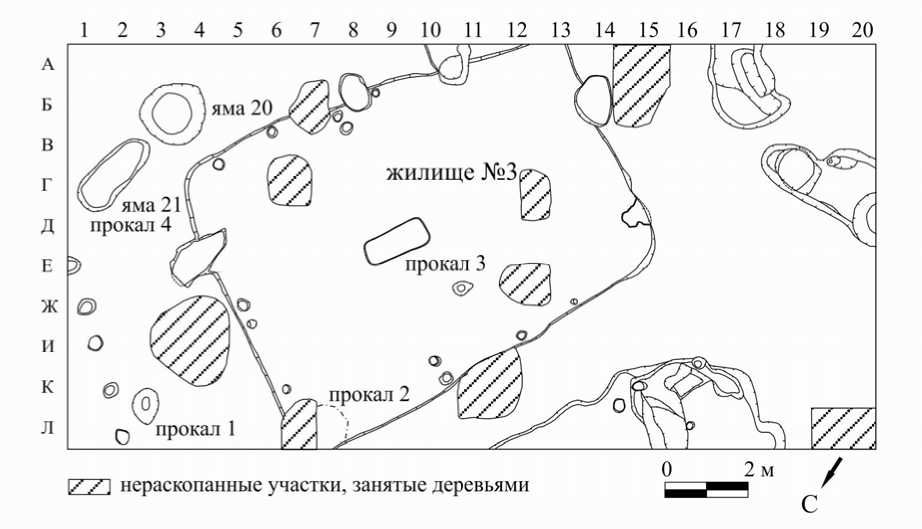

Прокал 1 зафиксирован в межжилищном пространстве, у северной стенки жилища. Специфическое расположение столбовых ям на расстоянии 3 м от стенки конструкции дает основания интерпретировать этот участок как пристройку-навес к основной камере. Размеры прокала по поверхности – 0,7 х 0 ,45 м. Заполнение его отличалось наличием двух прослоек: в центре фиксировалось пятно темно-оранжевой прокаленной супеси мощностью 3–4 см, окруженное по периметру углистым черным слоем с серыми и желтыми вкраплениями мощностью около 8 см (рис. 2, 1 , 2 ). В заполнении про-кала встречены фрагменты керамики, каменные чешуйки, угли, фрагменты жженых костей. Незначительная мощность прокала свидетельствует о слабой интенсивности огня и невысокой температуре горения. Однако формирование окружающего углистого слоя, а также перекрывание его прокаленным слоем говорят о неоднократном разведении огня на данном участке.

Прокал 2 локализовался в северо-западном углу котлована жилища в виде нечеткой узкой полосы шириной 10–15 см. Заполне- ние представляло собой неоднородную мешаную прокаленную супесь кирпичного цвета разной мощности с обильными включениями песочно-желтых, серых, черных пятен, узких полос интенсивно прокаленных участков, крупных спекшихся комков глины. Границы прокала размыты, находки в заполнении отсутствуют.

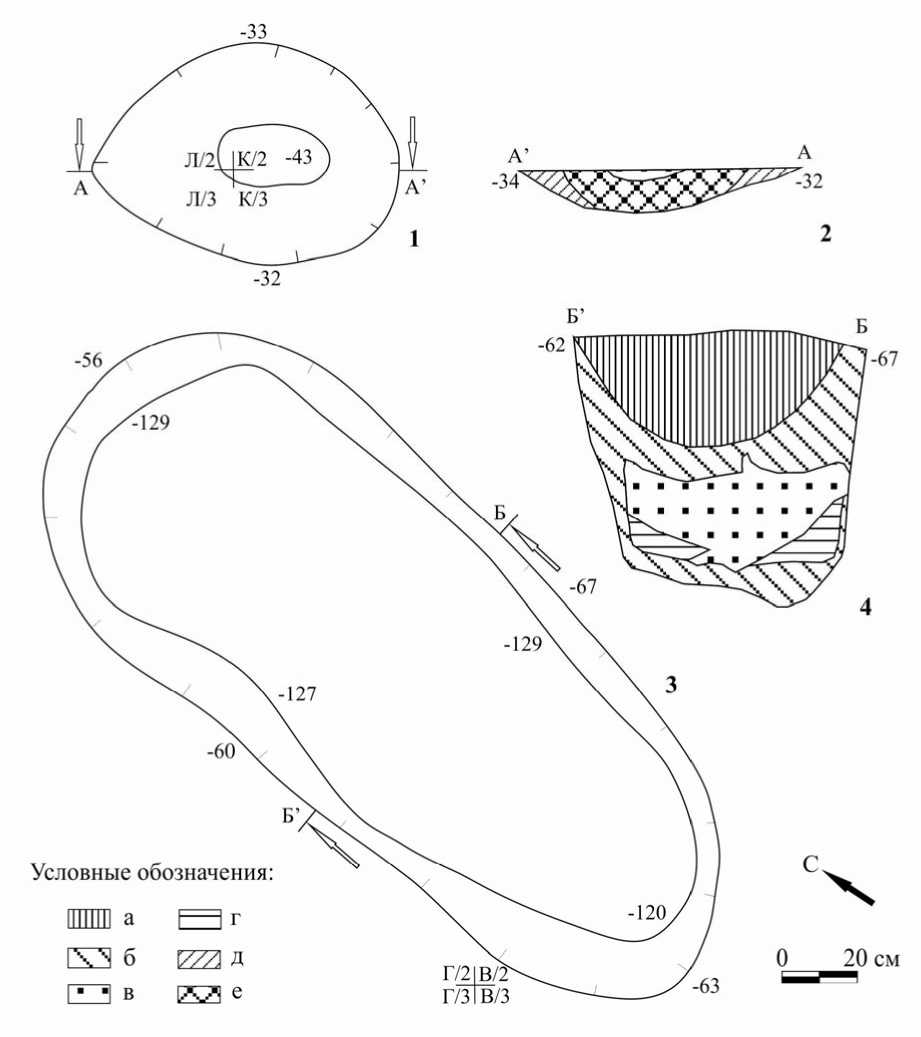

Прокал 3 выявлен в центре жилища в виде подпрямоугольного пятна размерами 1,6 х 0,7 м. Верхняя часть заполнения представлена буро-коричневой прокаленной супесью мощностью 0,15 м, ее подстилал слой золистой пепельно-болотной супеси (мощность 0,08 м). У южной стенки фиксировался участок темно-серой золистой супеси. Дно и стенки ямы прокалены на 0,1–0,12 м (рис. 3). Максимальная мощность прокала отмечена на дне в центральной части ямы и у западной стенки, что говорит об интенсивном горении огня именно в этой части объекта. В заполнении обнаружено большое количество фрагментов керамики, керамических изделий (глиняные шарики, налеп-ные керамические «ручки», фрагменты тиглей, керамические диски, бруски, лощила) и фрагменты костяных наконечников. Наличие фрагментов тиглей, мощность прока-ла, а также следы бронзолитейного произ-

Рис. 1. План раскопа 2011 г. на уровне материка и расположение прокалов

Рис. 2. Прокалы в межжилищном пространстве: 1, 2 - план и разрез прокала 1; 3, 4 - план и разрез прокала 4 ( а - гумусированная темно-серая углистая супесь; б - темно-желтая плотная супесь; в - оранжевая интенсивно прокаленная супесь; г - темно-серая плотная супесь; д - черно-бурая мешаная супесь; е - черная углистая супесь)

водства на площади жилища свидетельствуют о плавке металла непосредственно в данном объекте [Молодин и др., 2012].

Прокал 4 был зафиксирован на дне ямы 21, располагавшейся снаружи котлована у СВ угла жилища. Яма вытянутой овальной формы (2,2 х 0,8 м, глубина 0,7 м) в верхней части была заполнена темно-серой гумуси рованной супесью с включениями углей. Под ней фиксировалась небольшая прослойка плотной серо-желтой супеси. Ниже выявлен прокал оранжевого цвета мощностью 0,3 м, в сечении линзовидной формы, который подстилался небольшой прослойкой темно-серой супеси. Стенки ямы были прокалены неравномерно (см. рис. 2, 3, 4).

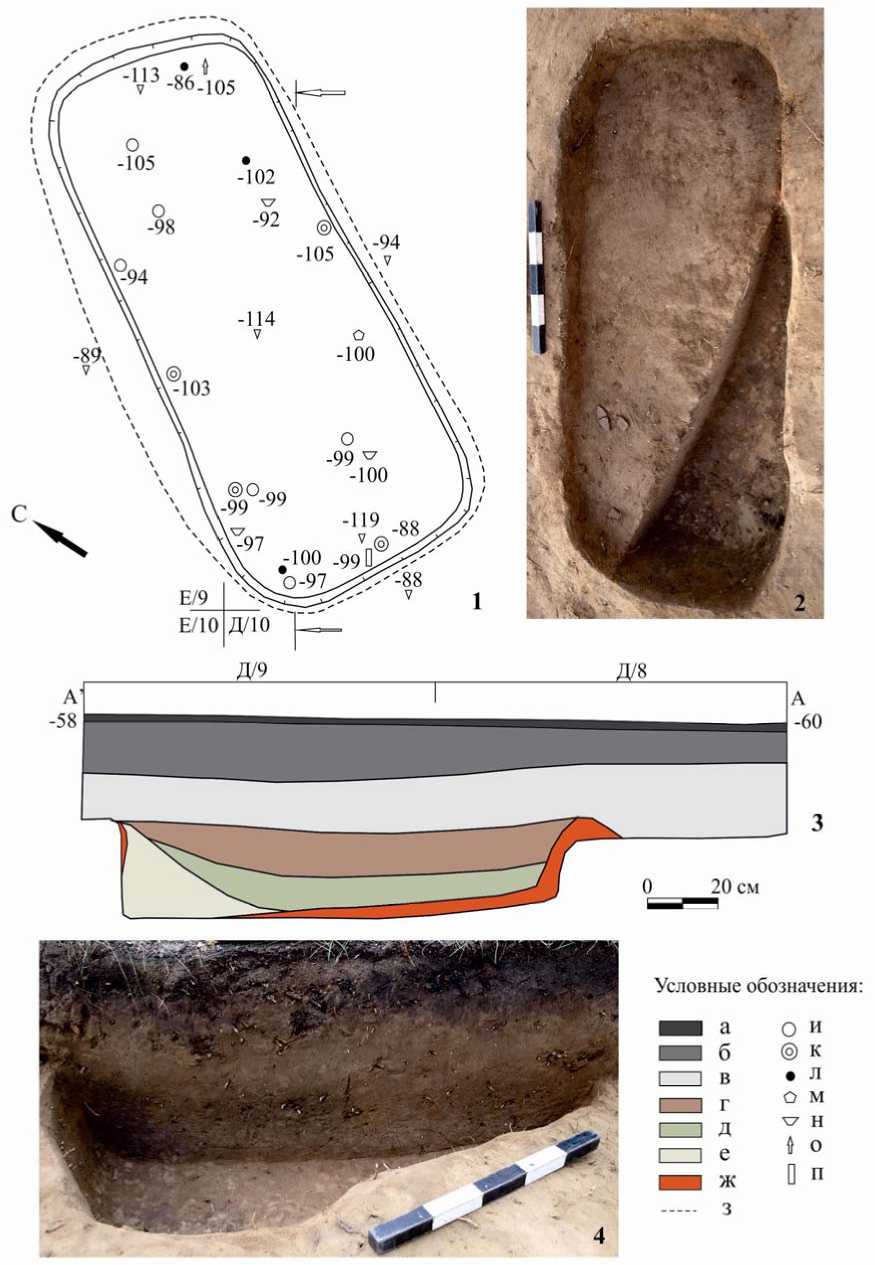

Рис. 3 . Прокал 3 (центральный очаг): 1 - план очага; 2 (фото) - процесс выборки заполнения очага; 3 - разрез очага; 4 (фото) - разрез очага ( а - дерново-гумусный слой; б - темно-серая плотная мешаная супесь; в - серая мешаная супесь; г - буро-коричневая прокаленная супесь; д - золистая пепельно-болотная супесь; е - темно-серая золистая супесь; ж - оранжевая прокаленная супесь; з - граница распространения прокала; и - изделие на фрагменте керамики; к - керамический диск; л - глиняный шарик; м - литейная форма; н - тигель; о - костяной наконечник стрелы; п - каменный отщеп)

Максимальная мощность прокала фиксировалась в северной части ямы. Рядом с описываемой ямой обнаружено углубление 1,5 × 1,6 × 0,27 м (яма 20). Стенки ее пологие, дно достаточно ровное. Заполнение углубления неоднородное: в верхней части фиксируется слой гумусированной темносерой супеси с остатками корневой системы; нижняя часть представлена гумусированной серой плотной супесью с углистыми включениями.

Исходя из изложенных особенностей объектов можно попытаться осуществить их идентификацию.

Так, прокал 1 – это, вероятно, костер, который разжигался в небольшом углублении. Возможно, он использовался для приготовления пищи в летнее время или освещения в темное время суток. В этнографии известны также примеры устройства дымокуров от гнуса в рабочих зонах. Модель функционирования такого устройства предполагает незначительную мощность и небольшой диаметр прокаленного участка. Подобные прокаленные участки встречаются почти на каждом поселении эпохи бронзы, где вскрыта часть межжилищного пространства. Например, на поселении кротовской культуры Инберень X за пределами жилища зафиксировано четыре таких участка [Стефанова, 1985. С. 56]. В пользу их интерпретации в качестве очажных устройств свидетельствуют дополнительные конструктивные элементы в виде канавок, наличие находок в заполнении, расположение рядом с ними столбовых ям, предполагающих конструкцию типа навеса. Именно эти признаки можно считать основными для определения прокалов в межжилищном пространстве как очагов. Подобного рода устройства могли использоваться как летние кухни, коптильни, для защиты от гнуса, дополнительного освещения. Более точное функциональное определение таких объектов должно базироваться на тщательном анализе их заполнения и окружающего контекста.

Особенности заполнения прокала 2 и его локализация в районе угла жилища позволяют отнести данный объект к остаткам сгоревшей конструкции (угловой несущий столб, остатки рухнувшей кровли). О том, что конструкция в итоге сгорела, свидетельствуют также слабые прокаленные участки по всему периметру жилища у стен котлована.

Прокал 3 можно идентифицировать как центральный очаг жилища, который выполнял функции освещения, обогрева помеще- ния, служил для приготовления пищи, а также для специализированной производственной деятельности. Тщательный анализ его заполнения (рис. 3, 1–4) позволил предположить модель и особенности функционирования объекта. Фиксация его полного разреза от дерново-гумусной поверхности выявила уровень заполнения на момент прекращения использования очага (рис. 3, 3). Мешаный характер верхней части заполнения, отличие его от окружающего слоя, связанного с полом и кровлей жилища, а также наличие большого количества мелких фрагментов керамики и изделий из них позволяют предположить, что перед оставлением жилища в очаг был сметен мусор, который полностью заполнил очажную яму.

Следует отметить, что в большинстве случаев, по крайней мере для эпохи бронзы Западной Сибири, встречается факт заполнения углубленного очага до уровня пола [Кирюшин и др., 2005. С. 87; Молодин, По-лосьмак, 1978. С. 20], причем такое заполнение отличается по цвету, структуре от заполнения самого котлована, ям и других объектов. Интерпретация этого явления пока является неоднозначной. Существует целый ряд археологически фиксируемых признаков, подтверждающихся этнографическими и фольклорными данными, которые свидетельствуют о ритуале оставления жилища [Новикова, Нестерова, 2010]. Среди таких признаков выделяются факты манипуляции с очажными устройствами: как правило, это фиксация в очаге находок, которые не могли там находиться во время повседневного его функционирования (необожженные, ценные предметы). Таким образом, смысловая нагрузка ритуала заключалась в прекращении самой возможности и далее разводить огонь в очаге. Можно предположить, что заполнение очажной ямы доверху, которое также делало невозможным дальнейшее использование объекта, могло быть одним из проявлений ритуалов оставления жилища.

Подстилающий слой (золистая пепельноболотная супесь) может маркировать уровень, на котором горел огонь во время обычного функционирования очага (см. рис. 3, 3), а сам слой, вероятно, представляет собой несгоревшие остатки, накапливающиеся в процессе горения. Распределение находок в основном у стен очага свидетельствует о периодическом разгребании золы и освобождении центрального участка. Наличие в этом слое большого ко- личества мелких жженых костей говорит об использовании их в качестве топлива. Доказательством этого положения может служить и характер костей – губчатые фрагменты эпифизов, плюсневые и запястные кости, фаланги мелких животных. Согласно статистическим исследованиям остеологического материала из очагов, а также этнографическим данным, именно эти кости обладали максимальным количеством жиров, что и характеризует их как хорошее топливо [Morin, 2010. Р. 215–221]. Формирование золистой супеси в северной части ямы при незначительной прокаленности может свидетельствовать о вспомогательной функции этого участка (приготовление пищи на углях, подогрев жидкости в емкостях, определенные этапы производственной деятельности, не требующие высокой температуры, и т. д.). Именно эта часть очага могла служить также местом для сохранения углей на ночь. В очагах елунинской культуры для этой цели служили небольшие углубления на дне очага [Кирюшин и др., 2005. С. 87]. Необходимость круглосуточного поддержания огня подтверждается этнографическими данными, свидетельствующими о том, что огонь в очаге считался священным, оберегающим и поддерживался постоянно [Попов, 1948. С. 87]. Таким образом, сначала для очага была приготовлена подпрямоугольная яма, в которой и разводился огонь. Со временем уровень разведения огня поднимался в связи с накоплением несгоревших остатков.

Следует отметить, что устройство углубленных очажных устройств в центре жилища в целом характерно для кротовских поселений. Аналогичные по форме и заполнению очажные устройства были зафиксированы в жилищах 1 и 2 поселения Венге-рово-2 [Молодин, Полосьмак, 1978. С. 18]. Чашеобразные углубленные очаги обнаружены в обеих камерах жилища поселения Инберень X [Стефанова, 1985. С. 56]. На поселении Черноозерье IV очаги были наземными, но также имели подпрямоугольную форму и аналогичные размеры [Генинг, Стефанова, 1982. С. 153]. Очажные устройства на поселении Преображенка-3 являлись углубленными, но при этом оконтуривались глиняными бортиками, слегка нависающими над стенками ямы. В одном случае удалось зафиксировать остатки рухнувшего свода [Молодин, 1977. С. 54]. Использование глины в конструкции очага является уникальным на территории лесостепной полосы Западной Сибири для времени быто- вания кротовской культуры. Распространяются такие очаги уже в эпоху развитой бронзы с приходом населения, связанного с андроновской культурно-исторической общностью. Таким образом, расположение прокаленного участка в центре жилища, концентрация вокруг него находок, мощность заполнения и значительные размеры могут являться признаками идентификации центрального многофункционального очага.

Характер заполнения, мощность и интенсивность прокала 4, размещение за пределами жилища позволяют интерпретировать этот объект как яму для выжига угля. Согласно аналогиям и экспериментальным исследованиям, для подобных операций использовались подпрямоугольные или подовальные ямы размерами 1–3 × 0,8–3 м, глубиной от 0,8 до 1,4 м, в зависимости от исходного количества дерева [Терехин, 2009. С. 108]. Признаками осуществления выжига угля являются неравномерность прокала дна и стенок ямы, наличие в заполнении стерильного слоя, расположение поблизости ямы, куда выгружался уголь [Пряхин, 1996. С. 136]. Зафиксированная рядом с прокалом яма 20 с углистым заполнением, вероятно, служила для хранения полученного древесного топлива. Процесс выжига угля занимал до 7 суток и требовал постоянного присмотра. Этим оправдано размещение объекта в непосредственной близости от навеса с северной стороны жилища. Необходимость в таких специализированных объектах была, вероятно, обусловлена постоянным функционированием бронзолитейного производства, осуществляемого на поселении [Молодин и др., 2012].

Все выявленные участки прокаленной почвы отличаются друг от друга по форме, характеру заполнения, сопутствующим находкам и особенностям месторасположения. Три из них можно интерпретировать как очажные устройства разных типов. Сравнение этих объектов позволяет выделить некоторые дополнительные критерии идентификации очажных устройств: однородность прокаленного участка, четкость границ, стремление к правильной геометрической форме, наличие нескольких слоев в заполнении, признаки неоднократного использования, целесообразность месторасположения объекта, а также находки в заполнении или в непосредственной близости. Однако становится ясным, что и набор обозначенных признаков является условным и нуждается в дополнении. Таким образом, для идентификации и функционального опреде- ления очажного устройства необходимы его тщательное полевое изучение и индивидуальный анализ присущих ему признаков с привлечением аналогий, результатов экспериментальных исследований и этнографических параллелей.

THE PROBLEMS OF IDENTIFICATION OF HEARTH

(ON THE EXAMPLE KROTOVO CULTURE’S SETTLEMENT VENGEROVO-2 IN BARABA)