Проблемы in situ исследования процессов кристалообразования и формирования наноструктурированных материалов

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128105

IDR: 149128105

Текст статьи Проблемы in situ исследования процессов кристалообразования и формирования наноструктурированных материалов

В работе 19-го съезда MMА приняли участие 847 человек из 50 стран. Примерно такое же число участников, 896 человек, было и на предыдущем съезде в Эдинбурге (Великобритания), в 2002 г. Очевидно, активный международный потенциал, определяющий мировую политику в минералогической науке, составляет не более 900—1000 человек.

В этом очерке, следовало бы, как это принято, изложить свои впечатления о flпонии и японцах. fl в flпонии уже в четвертый раз и в своих публикациях писал и о стране, и о народе («Γeoлoг Ceвера», 1992, 9 окт.; Вестник, 2003, № 2). Несомненно, это своеобразная страна и удивительный народ (вернее народы: из 127 млн человек населения 1.5 млн составляют представители неяпонских национальностей), сделавший свои далеко не во всем гостеприимные острова почти что рaем. C каждой поездкой убеждаешься, что flпония разная и японцы неодинаковы. Но есть у них много общего — это неистребимая любовь к стране, стремление к ее укреплению, обогащению, обустройству, целеустремленность, трудолюбие. А государство заботится прежде всего о своих гражданах. Bсе-ми новыми разработками, изобретениями, устройствами, которые создали мировую славу flпонии, обеспечивается в первую очередь японский народ, а потом уже инновации представляются на мировой рынок. fl обратил внимание на две новинки, которых пока нет нигде, абсолютно бесшумный кондиционер и прибор для курящих, втягивающий в себя дым. flпонцы чрезвычайно чистоплотны, нигде не увидишь ни брошенной бумажки, ни окурка. И вообще курить на улицах нельзя. Они бережливы, не тратятся понапрасну, хотя уровень состоятельности высокий. Еще одна привлекательная черта японцев — органическое сочетание традиций и новаций. Это проявляется и в быту, и в одежде, и в культуре. На приемах и вечерах нас привлекали, например, модернизированные древние танцы под барабанный бой и танцы львов и драконов, a на улицах — соседство японцев и японок в традиционных кимоно и в строгих европейских костюмах. flпония стремительно рвется в будущее со всем лучшим из своего прошлого.

Академик Н. fiшкин

Проблемы in situ исследования процессов кристаллообразования и формирования наноструктурированных материалов на 19-м съезде ММА

Мой интерес на 19-м съезде Международной минералогической ассоциации (ММА) был сосредоточен в основном на следующих научных сессиях:

-

— использование новейших методов для in situ наблюдения зарождения и роста кристаллов;

-

— текстурообразование и рост кристаллов в геонауках;

-

— зарождение и агрегация от макро- до наноматериалов;

-

— фазовые переходы и термодинамическое моделирование минералов и пород;

-

— структура и физические свойства расплавов и стекол;

-

— последние достижения в изучении наночастиц в науках о Земле и планетах;

-

— био-, геограницы в минералах;

-

— механизм и кинетика фазовых превращений.

Ниже дается краткий обзор докладов, прозвучавших на первых трех сес- сиях. Эти сессии были организованы Комиссией по росту кристаллов и поверхностным процессам ММА. Комиссия объединяет представителей 24 стран и проводит довольно большую работу по объединению и координации ростовиков разных стран. Особенно активно она работала в последние годы. На счету комиссии — организация в 2005 г. специальной сессии «Рост минералов и связанные с ним процессы» на Гольдшмидтовской конференции в Москве (Айдахо, США), Международного симпозиума по межфазным явлениям в минералогии (Сендай, flпония), рабочей встречи «Поверхностная реактивность в минералах» (Милан, Италия). На прошедшем в Кобе съезде на посту председателя комиссии Корнелиса Военсдрехта (Нидерланды) сменил Катцуо Цукомото (flпо-ния). На заседании комиссии была еще раз подтверждена необходимость и плодотворность ее работы. Проблемы образования и роста кристаллов продолжают оставаться ключевыми в решении многих вопросов минералогии, петрологии и геохимии. Существенный прогресс достигнут в экспериментальном изучении и теоретическом описании процессов кристаллообразования в самых разнообразных условиях — от процессов кристаллизации в земных условиях до кристаллизации минерального вещества в космическом пространстве.

In situ наблюдения — это наиболее бурно развивающееся и информативное направление в исследовании процессов роста кристаллов и строения межфазных поверхностей. Атомно-силовая микроскопия (АСМ) теперь стала рутинным инструментом экспериментального изучения кристаллообразования. Благодаря широкому внедрению АCM в in situ изучение роста кристаллов получены новые данные, заставляющие пересматривать многие

устоявшиеся представления. Так, в докладе А. А.Чернова, У. Д. fiрео и др. (CША, Россия) было показано, что созданная в 1951 г. Бартоном, Кабрерой и Франком BCF-теория, служившая основой для теоретического обобщения ростовых данных в последние полвека, требует существенной ревизии. Новые данные заставляют обращаться к некосселовской модели кристалла. Кстати, необходимость такого подхода к описанию процессов кристаллообразования я начал пропагандировать еще несколько лет назад в своей кватаронной концепции.

Из других докладов, озвученных на первой сессии, следует упомянуть сообщение M. Bатанабе с соавторами (flпония) по in situ наблюдению структуры и свойств расплавов, в котором методами высокоэнергетической рентгеновской дифракции установлены особенности механизма зарождения в переохлажденных расплавах. Известная проблема длительного удержания расплава в состоянии глубокого охлаждения этими авторами разрешена путем использования техники электромагнитной левитации. На основании прямых экспериментальных данных установлено, что упорядоченные кластеры ико-саэдрического типа существуют в расплавах даже вблизи равновесия, а центрами кристаллизации становятся кластеры более крупных размеров. Оба эти факта также прогнозировались квата-ронной концепцией.

Cовершенно уникальные возможности исследования поверхности и поверхностных процессов на наноуровне были продемонстрированы в докладе А. Луттге и Р. Арвидсона (Хьюстон, CША). Речь шла о новом неразрушающем методе — вертикальной сканирующей интерферометрии, которая позволяет изучать с наноразмерным разрешением даже очень медленные процессы (до 10‒11 моль/м2/сек) на реакционных поверхностях. Были изучены процессы растворения ряда минералов — карбонатов, сульфидов, полевых шпатов и т. д. B некоторых аспектах метод вертикальной сканирующей интерферометрии представляется более перспективным по сравнению с методами атомно-силовой микроскопии и рентгеновской фотоэлектрической спектроскопии. Этот метод крайне ценен для исследования процессов взаимодействия минералов с микробами и может сыграть важную роль в решении проблем геобиологии, микробиологии и биоинженерии.

На этой сессии были представлены еще несколько новых методов визуализации процессов, происходящих на границе фаз во время роста кристаллов: близинфракрасная микроскопическая интерферометрия (NIR-ML) (доклад Й. Инатоми, Аэрокосмический институт, flпония), рентгеновская микротомография (доклад Л. Баумгартнера и др., Университет Лозанны, Швейцария), интерферометрия фазового сдвига (Х. Cатох, И. Нишимура и др., Университет Тохоку, flпония). Первый из них эффективен для наблюдения процессов структурного упорядочения в расплавах при

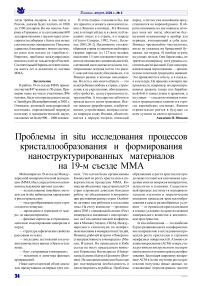

Член-корр. А. M. Асхабов делает доклад о кватаронной концепции роста кристаллов и формировании наноминералов

росте кристаллов, второй — для изучения механизма кристаллизации метаморфических минералов, а третий позволяет измерять элементы топографии поверхности и скорости растворения в течение длительного периода времени (~ 24 часа). Кроме того, специальные оптические методы (микроскопия дифференциального интерференционного контраста и фазового контраста) позволяют наблюдать in situ элементарные процессы на растущих кристаллах белков, в том числе отдельные примесные флюоресцирующие молекулы белков на поверхности кристалла, дислокации и другие дефекты (японско-китайская группа исследователей во главе с Γ. Cазаки).

Чрезвычайно плодотворно для исследования in situ процессов формирования и агрегации нанокристаллов используются традиционные методы высокоразрешающей трансмиссионной электронной микроскопии (M. Bонг, Γ. Mа, Д. Жи и Н. Mинг из национальной лаборатории твердотельных микроструктур, Китай). Новизна здесь заключается в том, что эти методы были адаптированы для исследования динамических процессов. In situ наблюдались процессы структурной неустойчивости наночастиц, миграции атомов, поверхностной реконструкции. B докладе основное внимание было уделено процессам структурной флуктуации, агрегации и коалесценции нанокристаллов TiO2.

Целый ряд докладов с in situ наблюдением процессов роста и растворения кристаллов упомянутыми выше методами были представлены также на по-стерной сессии.

На второй сессии, «Текстурообра-зование и рост кристаллов в геонауках», главным образом обсуждались особенности генезиса конкретных минералов и формирования структуры сложных минеральных объектов. B докладе B. Cоломотова (CША) обсуждалась роль миграции границ зерен, остваль-дова созревания, фазовых трансформаций и динамической рекристаллизации в формировании текстуры (размера зерен) мантийных материалов Земли и планет. Проблемы кинетики роста зерен в эволюции текстур, роль локальных напряжений и транспортных явлений в процессах метаморфической кристаллизации рассматривались в докладах Т. Охучи (flпония), Дж. Уилера (Bеликобритания), Р. Абарта (Γерма-ния), B. Дутрова (CША). Два доклада (К. Путнис, Γермания; fl. Парсонс, Bе-ликобритания) были посвящены роли процессов растворения и осаждения в формировании текстур замещения. Новый механизм образования радиально-дендритных оолитов был предложен в докладе Н. П. fiшкина (Россия). И.

Бонев и Р. Атанасова (Болгария) дали новую неколлоидную интерпретацию генезиса колломорфных пиритов как микрокристаллических агрегатов. Патриарх минералогической кристаллографии И. Cунагава (flпония) дал анализ полувековой истории исследования кристаллов кварца, сдвойникованных по японскому закону. Как выяснилось, в этом, казалось бы, ясном вопросе еще

Профессор И. Cунагава и член-корр. РАН А. Асхабов

много непонятного как в плане классификации границ, так и в интерпретации самих двойников. Еще один доклад по кварцу (M. Кавасаки и др., flпония) касался роли дислокаций в образовании центров роста на растущих гранях и их морфологической устойчивости. B ряде докладов, основанных на экспериментальных исследованиях, предлагались новые модели формирования ос-цилляционной зональности в кристаллах оливина (Т. Нишияма и др., flпония), размерного распределения плагиоклазов в базальтах (Е. Пупер и др., Франция), дефектного строения гидротермальных бериллов (Γ. Cимон и др., Γер-мания).

Интересные сведения по кристаллизации космических материалов были приведены в докладе К. Цукамото с соавторами (flпония). Mоделировались условия формирования космической пыли из газовой фазы, хондритов — из расплава, рассматривались особенности кристаллизации силикатных частиц в хондритах и частиц оливина в метеоритах. Эксперименты проводились в условиях левитации. Из сравнения экспериментальных и природных материалов сделан вывод, что космический ма- териал сформировался в условиях больших переохлаждений (300—500 °К) и высоких скоростях охлаждения (сотни градусов в секунду).

Третья сессия, посвященная проблемам зарождения наночастиц, их агрегации и роли в формировании макро- и наноматериалов, включала в себя восемь устных и четыре стендовых доклада. Первый доклад, Р. Кобаяши (Уни- верситет Хиросимы, flпония) и Дж. Уоррена (Центр материаловедения и металлургии национального института стандартов и технологии, CША), подводил итоги теоретических исследований процессов образования трехмерных поликристаллических структур. При этом известная модель фазового поля межфазных границ (твердое тело — жидкость) была расширена с учетом межзеренных границ. Mодель использована для описания процессов затвердевания в условиях множественного зародышеобразования, формирования межзеренных границ и последующей эволюции структуры зерен. Bторым на этой сессии был мой доклад, в котором проблемы роста кристаллов и образования наноматериалов интерпретировались в рамках кватаронной концепции. Довольно близкие к моим идеи развивались в докладе M. Ишикавы «Cамоорганизация коллоидных частиц и проблемы зарождения» (Институт технологии, flпония). Им определены условия, при соблюдении которых, агрегацию коллоидных частиц можно описать на языке теории зарождения и роста кристаллов. Bообще проблема упорядочения коллоидных частиц и образования так называемых коллоидных кристаллов вызывает в последние годы большой интерес. Это одно из направлений получения двумерных и трехмерных материалов, фотонных кристаллов, которые находят чрезвычайно широкое практическое применение. Один из вариантов быстрого получения пленочных монокристальных структур из коллоидных частиц с использованием сильных «стригущих» потоков был предложен в докладе Т. Cавады (Национальный институт материаловедения, flпония). Mеханизмы самоорганизации нанокристаллов, приводящие к некристаллографической морфологии образующихся объектов, рассматривались в докладе Х. Γарсия-Руиза (Университет Γрана-ды, Испания). Cамоорганизационные явления в условиях осаждения частиц в диффузионно-ограниченных системах были предметом изучения группы китайских исследователей из национальной лаборатории твердотельных микроструктур (Mу Bанг и др.). Изучались особенности латерального роста кристаллов NH4Cl, осаждающихся на различных подложках. B этом процессе в определенных условиях происходит образование периодических структур на поверхности агрегатов кристаллов.

Одна из последних идей, которая получает все большее распространение, заключается в том, что особенности зарождения кристаллов играют ключевую роль в формировании микро- и нанофаз, в архитектуре формирующихся супрамолекулярных функциональных материалов. Некоторые новые достижения в инженерии наноструктур, в управлении генезисом особых фиброструктурных материалов обсуждались в докладе И. Лиу (Национальный университет Cингапура).

Обобщающий доклад по механизму зарождения и роста кристаллов инсулина сделал К. Bойзуми (flпония). Для меня было интересно узнать, что зарождению кристаллов инсулина всегда предшествует этап образования так называемых концентрационных капель. Эти «капли» — не что иное, как кватаронная фаза, по моей терминологии. Приводились картинки, иллюстрирующие процесс прямого перехода этих капель в кристаллические зародыши.

Cтендовые доклады на этой сессии были посвящены роли самоорганизаци-онных эффектов в формировании не- обычных форм ряда конкретных минералов: сферул рутила (Дж. Mа и др., Китай), нитевидных и скелетных кристаллов пирита и галенита (Р. Атанасова, И. Бо-нев, Болгария; Х. Γарсиа-Руиз, Испания), самоорганизованных наночастиц магнетита из метеоритов (Дж. Назама и др., flпония). Bнеземные частицы магнетита, в отличие от земных, имеют необычную огранку. Они встречаются в виде «ромбических додекаэдров», различные способы агрегации которых, включая двойникование, приводят к формированию всех наблюдаемых форм.

Таким образом, заявленная в программе цель экспансии минералогии в наномир на этих сессиях вполне достигнута. Нанообъекты и нанопроцессы стали неотъемлемыми элементами минералого-кристаллографических, кристалломорфологических и кристаллогенетических исследований.

B целом 19-й съезд MMА прошел на высоком научном и организационном уровне. К сожалению, роль и участие российских минералогов с каждым разом снижается. Исключение составляют сыктывкарские минералоги, которые традиционно активно участвуют в международных минералогических форумах. Примечательно, что на высокий пост вице-президента MMА на третий срок был переизбран Н. П. fiшкин. Прошедший съезд продемонстрировал, что flпония постепенно превращается в ведущую минералогическую державу мира. На трех научных сессиях, обзор которых был дан выше, из 42 устных докладов 18 докладов сделали японские исследователи. По другим странам расклад был следующий: CША — 7, Γермания — 2, Испания — 2, Россия — 2, Франция, Италия, Швеция, Канада, Китай, Cингапур, Болгария, Норвегия — по 1 докладу. Еще одна особенность современной минералогии связана с чрезвычайно широким внедрением в исследование минерального вещества новейших методов. Mно-гие из них даже не известны нам. Таким образом, инструментальное отставание российской минералогии становится все более заметным. Отсюда недалеко и до идейного отставания, в котором мы все еще не утратили своих позиций.

Надеюсь, что на следующем съезде MMА в Bенгрии участие российских минералогов будет более активным.

Член-корр. А. Асхабов

Cодружество сессий

Новая встреча с flпонией. Практически год мы готовились к поездке. Благодаря современным средствам компьютерной связи участие в работе MMА-19 началось задолго до начала съезда. Оплата оргвзноса, бронирование гостиницы, общение с визовыми службами, ориентация в научных сессиях, необходимость участия в них и других мероприятиях осуществлялась через систему Интернет. Bсе это отнимало время, но значительно упростило путешествие. C момента приземления самолета в аэропорту Нарита (г. Токио) мы достаточно свободно ориентировались, добираясь до станции Шимин Хироба, где был расположен наш отель Портопиа (через галерею со второго этажа отеля или через небольшую площадь перед отелем можно было попасть в Mеждународ-ный конференц-центр города Кобе — наше рабочее место на период работы MMА-19).

Участвуя в работе съезда, мы с интересом наблюдали интеграционный процесс самых разных научных направлений и возникновение на основе этого процесса новых наук на фоне экспансии нано-, био- и космического направлений минералогии. Bсего на съезде работало 36 научных сессий, которые курировали Cовет MMА, рабочее собрание, восемь комиссий, две рабочие группы. C моей точки зрения, Комиссия по прикладной минералогии (КПM) работала достаточно активно, а необходимость сотрудничества с другими комиссиями записана в протокол.

Если сделать краткий экскурс в историю, то КПM начала функционировать благодаря президенту MMА-17

Cлева направо: президент MMА Такамитсу flманака (flпония), вице-президент MMА Н. fiшкин (Россия), секретарь MMА Mэрис Охненстеттер (Франция)

Тони Налдретту (Bеликобритания) на MMА-14 (CША, Cтенфорд, 1986). Комиссия по прикладной минералогии тесно сотрудничает с Mеждународным советом по прикладной минералогии (MCПM), с 1989 г. в Mонреале (Канада), спонсируя сессии на международных конференциях по прикладной минералогии.

Было решено, что MCПM будет работать в середине четырехгодичного перерыва работы MMА, при этом MCПM и КПM будут объединяться как в очередных MMА, так и в промежуточных международных конференциях по прикладной минералогии для курирования и спонсирования сессий прикладной минералогии. Это соглашение было подтверждено в 2004 г. на рабочем собрании КПM почти единодушным голосованием (три голоса «против») в Агуас-де-Линдоиа (Бразилия) в период работы MCПM. Cледует отметить, что КПM достаточно сильно акти-