Проблемы инженерного образования в контексте информатизации производства

Автор: Борисенко И.Г., Головина Л.Н.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 5 (44), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье обозначены проблемы, связанные с подготовкой студентов инженерных направлений, в контексте информатизации производства в связи с реформированием высшего и среднего образования и уровнем довузовской подготовки абитуриентов. Приводится сравнительный анализ результатов ежегодного входного тестирования. Авторы рассматривают возможности решения проблемы инженерного образования исходя из уровня школьной подготовки и мотивации поступивших на технические специальности.

Информатизация производства, 3d-моделирование, егэ, базовые дисциплины, инженер

Короткий адрес: https://sciup.org/142148171

IDR: 142148171 | УДК: 621.01.001.61

Текст научной статьи Проблемы инженерного образования в контексте информатизации производства

Мировая экономика характеризуется все более жесткой конкуренцией, повышением сложности и наукоемкости выпускаемой продукции. Вновь создаваемые изделия должны отвечать новым требованиям: запуск в производство в минимальные сроки, с минимальными затратами на разработку, с заданными показателями качества. Для решения этих проблем необходима автоматизация управления жизненным циклом продукции. Информационная поддержка изделий (ИПИ) охватывает все этапы жизненного цикла изделия (ЖЦИ) от маркетинга до утилизации. Центральным этапом ИПИ-технологий является создание изделий в полностью параметрических CAD-средах.

Базовым продуктом среды 3D-моделирования является, как правило, математическая модель твердого тела, обладающая топологией, геометрией, набором физико-механических свойств, необходимых для анализа поведения деталей и сборочных единиц и обеспечения их работоспособности на этапе проектирования.

При представлении изделия в качестве совокупности твердотельных моделей деталей и сборочных единиц появляется возможность выполнения чертежей в виде 2D-образов 3D-моделей с их размерами, ассоциативно связывающими чертежи с моделями [5]. Это обеспечивает автоматическое изменение чертежей при корректировке 3D-моделей в процессе проектирования.

Еще более важна возможность анализа размерных цепей, массо-инерционных характеристик, проведения исследований поведения механической системы и ее элементов под воздействием рабочих нагрузок, температур, задач гидродинамики, магнетизма и т.п., позволяющих обеспечить качество и работоспособность изделия на этапе проектирования [6].

Изготовление деталей сложной формы на механообрабатывающих станках с ЧПУ невозможно без наличия трехмерных моделей. Опыт внедрения обрабатывающих центров на предприятиях уже на уровне 3-осевой обработки показал, что наличие чертежей еще не спасает от некорректности их исполнения на уровне 3D-моделей. Обработка по 4-м и более осям невозможна без наличия 3D-моделей и автоматической генерации управляющих программ с помощью CAM-систем типа «PowerMill» или «MasterCAM».

Отсюда следует, что внедрение в образовательный процесс современных технологий предполагает обеспечение методически правильно организованного высшего технического и школьного образования.

Говоря о «подъеме планки» профессиональной подготовки инженеров и о новом качестве высшего технического образования, особое внимание необходимо обратить на довузовскую геометро-графическую подготовку, которая сейчас практически отсутствует, что является серьезным тормозом в работе высшей школы.

Переход школ на Единый государственный экзамен в виде тестирования предоставил равную возможность выпускникам всех школ при поступлении в престижные ведущие вузы страны, что, безусловно, является положительным моментом в реформировании образования. Вместе с тем существенно упростились и требования к качеству школьного, в том числе и математического, образования, что приходится констатировать преподавателям технических вузов, работающим со студентами младших курсов.

Введение ЕГЭ в экспериментальном режиме в 2002–2008 гг., когда его результат влиял только на школьную оценку по алгебре и началам анализа, привело к тому, что геометрии в школе уделялось недостаточно времени, а геометрическая составляющая подготовки будущих инженеров имеет огромное значение. Это позволяет сделать следующие выводы:

-

в о-первых, поскольку ЕГЭ – экзамен письменный, заключающийся в выполнении заданий стандартизованной формы (сначала – трех видов, с 2010 г. – двух), вот уже много лет мы принимаем на первый курс «безмолвного» студента, который зачастую не знает, как описать словами стандартные математические действия, не говоря уже о доказательных рассуждениях [8];

-

в о-вторых, достаточно низкие результаты ЕГЭ по математике по всей России (стабильно около 25 % неудовлетворительных оценок во время эксперимента, согласно данным аналитического отчета Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) по результатам ЕГЭ 2010 г. (математика) [1]), привели к тому, что «планка» получения удовлетворительной оценки на ЕГЭ снижена до выполнения трех заданий;

-

в -третьих, основное количество баллов школьники получают в первой части экзамена, которая ни в коей мере не измеряет знания школьников, поскольку здесь ответы можно угадать, либо запомнить;

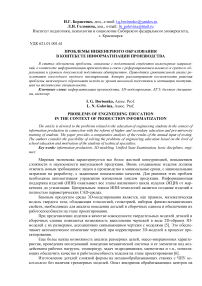

в-четвертых, анализ традиционных ошибок учащихся, допускаемых на ЕГЭ, и результаты приведенного в гистограмме (рис.) входного тестирования, наводят на мысль о том, что обучение в 9–11 классах зачастую сводится только к «натаскиванию» учащихся на решение заданий определенного типа по некоторым стандартным алгоритмам.

Наша обеспокоенность будущим базовых дисциплин в вузе вынудила провести сравнительный анализ исследований, проводимых в 2007 и 2012 гг. Результаты исследований выходят за рамки узкопрофессионального сектора проблем и предполагают серьезный анализ.

При ежегодном входном тестировании студентам технических специальностей анонимно предлагается ответить на пять вопросов: 1 – чему равна площадь круга; 2 – чему равна длина окружности; 3 – чему равна длина дуги окружности; 4 – как разделить окружность на шесть равных частей с помощью циркуля; 5 – как восстановить к отрезку серединный перпендикуляр с помощью циркуля [4].

Результаты тестирования, приведенные на гистограмме (рис.), показывают, что в 2012 г. на первый вопрос правильно ответили на 28,6% студентов меньше, чем в 2007 г. На второй вопрос правильно ответили на 26,7% меньше. На третий вопрос правильно ответили на 86% меньше. На четвертый вопрос правильно ответили на 70% меньше и на пятый вопрос правильно ответили на 52% меньше. Причем два студента, набравшие 71 и 72 балла на ЕГЭ, ответили только на один вопрос - «Чему равна площадь круга?», и один студент, набравший 72 балла, не ответил ни на один из предложенных вопросов.

Количество студентов, ответивших правильно

Рис. Результаты правильных ответов на конкретный вопрос

Из результатов анализа видно, что в настоящее время около 80% поступающих в технические вузы, к сожалению, практически не знают геометрию, не изучали в школе черчение, не обладают пространственным мышлением, не умеют организовать самостоятельную работу [2]. А преподаватели вместо эффективного обучения вынуждены заниматься «дотягиванием» большинства студентов младших курсов до минимально возможного вузовского уровня.

Большая часть школьников для успешной сдачи ЕГЭ занимается с репетиторами, что не способствует развитию умения самостоятельной работы. Важность умения учиться самостоятельно становится в последнее время все более актуальной по нескольким причинам, и главная из них - переход к информационному обществу.

Обучение - это приобретение новой информации для целесообразной деятельности. Основу разумной деятельности человека обеспечивают информационные процессы восприятия, запоминания и извлечения образов объектов и событий окружающего мира. А цель самостоятельной работы - научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. Самостоятельная работа студентов на современном этапе преобразования высшей школы - это система взаимосвязанных технологий, направленных не только на достижение учебных целей, но и на формирование личностных качеств будущего специалиста - самопознания, саморазвития, самореализации, которые, в свою очередь, формируют нового компетентного специалиста, отвечающего всем требованиям современного рынка.

Важно отметить, что независимо от ЕГЭ, его формы и содержания учитель не должен забывать о том, для чего изучается геометрия, какое значение она имеет для формирования общей культуры человека. И главным результатом школьного математического образования должна быть математическая культура учащихся, позволяющая им ориентироваться в окружающем мире, продолжать свое образование в профессиональных учебных заведениях. Именно на этом базисе происходит выработка важных для формирования мировоззренческих установок, навыков анализировать, рассуждать, абстрактно мыслить, пользоваться профессиональным языком, представлять и понимать [7].

Проведенное исследование позволяет сделать определенные выводы.

Современное состояние образования катастрофически ухудшается не по вине преподавателей, а в результате непродуманных реформ, провоцирующих проблемы, связанные:

-

- с количеством образовательных предметов;

-

- с их содержанием и объемом в учебных программах;

-

- с проблемой оптимального сочетания традиционных консервативных и инновационных подходов в образовательной сфере.

Все это приводит к серьезным «перекосам», имеющим место в учебных планах, разработанных по новым образовательным стандартам [3].

Таким образом, мы считаем, что для преодоления указанных проблем необходимо создать условия для индивидуальной работы со студентами, позволяющей выявить действительный уровень знаний, и одновременно научить их работать самостоятельно, пользоваться учебной и научной литературой, т.е. свободно ориентироваться в информационном пространстве, что и является одной из важнейших составляющих образования.