Проблемы изучения памятников Верхнего Подонья гуннского времени

Автор: Обломский А.М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 219, 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327942

IDR: 14327942

Текст статьи Проблемы изучения памятников Верхнего Подонья гуннского времени

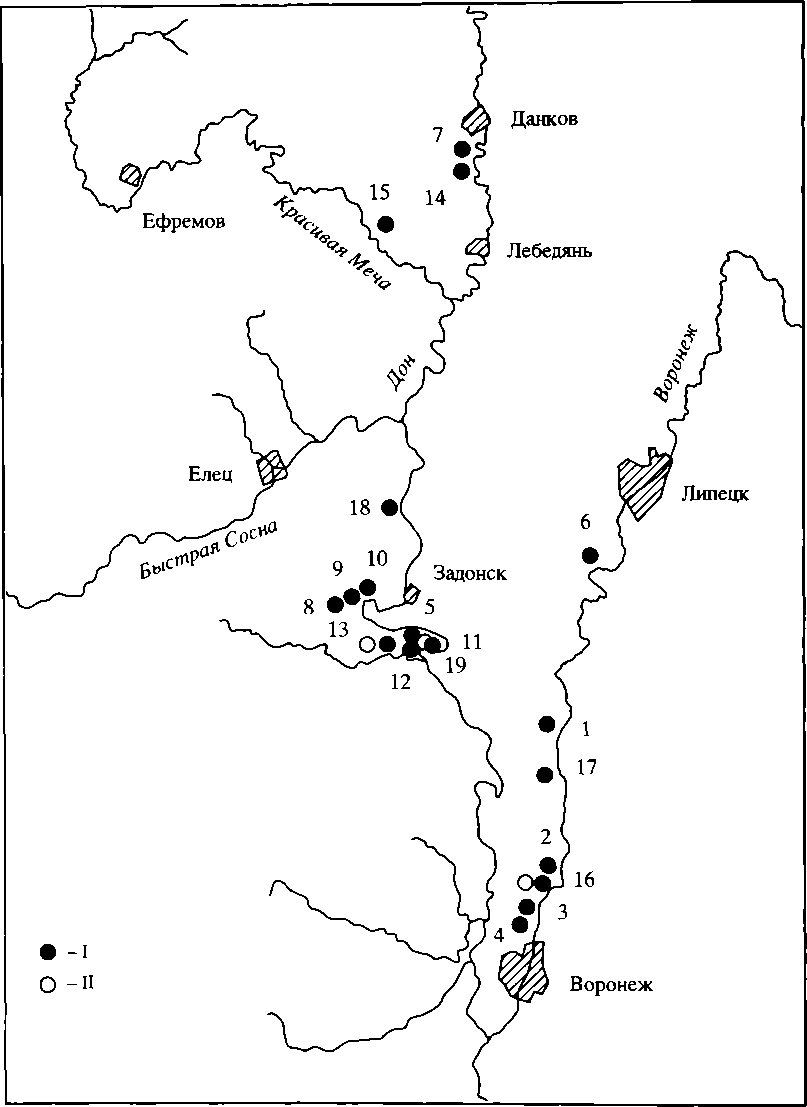

Территория, районирование памятников типа Чертовицкое-Замятино, проблема атрибуции могильников. В настоящее время к этой культурной группе можно отнести 18 памятников, из них 13 исследованы раскопками2 (рис. 1). Поселения расположены в долинах наиболее полноводных рек региона (Дон, Красивая Меча, Воронеж, Снова).

Большая часть поселений представляет собой селища. Материалы типа Чертовицкое-Замятино известны и на городищах (Чертовицкое 3, Пекшево, Животинное, Подгорное, Перехвальское 1, Малый Липяг). Однозначных данных о том, что укрепления этих памятников использовались в гуннское время, нет. Единственным косвенным свидетельством этого является оригинальная каменная постройка, врезанная в край вала Чертовицкого 3 городища. По планировке и конструкции она близка аналогичному сооружению, которое пересекает напольную часть мыса Черняховского городища Башмачка (Медведев, 19986. С. 56). Решение вопроса о том, возводились ли в гуннский период укрепления на городищах, является насущной задачей исследования поселений. Не исключено, что в какой-то степени использовались старые валы, но и это нужно установить.

Рис. 1. Карта памятников гуннского периода на Верхнем Дону

Условные обозначения: I - поселения типа Чертовицкого-Замятино; П - могильники с ингумациями и отдельные погребения

1 - Подгорное; 2 - Староживотинное 3; 3 - Чертовицкое 3; 4 - Чертовицкое 6; 5 - Замятине 1, 2, 4, 5, 7-10, 12, 13; 6 - Малый Липяг; 7 - Перехваль; 8 - Каменка 1; 9 - Каменка 4; 70 - Каменка 5; 77 - Ксизово 16, 19; 72 - Ксизово 8; 73 - Мухино 2; 14 - Лес Озерки; 75 - Коллектив; 76 - Животинное; 77 - Пекшево; 18 - Невежеколодезное; 79 - Ксизово 17

Самые южные памятники находятся в окрестностях г. Воронежа. Северная граница массива пока неопределенна, но есть сведения, что он распространяется на Красивую Мечу. Во время обследования поселения Коллектив (Лебедянский р-н Липецкой обл.) Н.А. Тропиным обнаружено пряслице с рельефной орнаментацией (Тропин, 2002. С. 7) - изделие, чрезвычайно типичное для древностей круга Чертовицкое-Замятино. На памятниках типа Каширки-Седелок такие пряслица пока не найдены.

Намечается деление общего ареала памятников типа Чертовицкое-Замятино на две области: северо-западную (от Красивой Мечи до Сновы) и юго-восточную (памятники на р. Воронеж). Интересно, что на территории каждой из этих областей кроме поселений, о которых идет речь, имеются расположенные рядом с ними погребальные комплексы с южными чертами ритуала захоронения и инвентаря, в определенной мере синхронные поселениям, - могильник Животинное и два погребения в Мухино (рис. 1). Для первого из этих памятников А.П. Медведевым отмечены черты погребального ритуала, весьма близкие позднесарматским (Медведев, 1990. С. 77), тем не менее по сочетанию вещей он относится к середине I тыс. н.э., а захоронение мужчины-воина (4) датируется второй половиной V - началом VI в. (Об-ломский, 2004). Погребение женщины из Мухино содержало богатый набор вещей из золота, серебра и билона (нашивные бляшки на одежду, зеркало, туалетный набор, куски обкладки шкатулки), серию янтарных и стеклянных бусин. Автор публикации Г.Л. Земцов совершенно справедливо относит это захоронение к кругу “княжеских” эпохи Великого переселения народов, распространенных от Предкавказья до Северной Африки (Земцов, 2003. С. 112). В погребении из Мухино, в отличие от большинства комплексов этого типа, нет фибул. Не исключено, что это обстоятельство указывает на принадлежность захороненной к какой-то степной группировке. Как известно, кочевники, начиная от гуннов и позднее, фибул не носили.

В отношении даты комплекса из Мухино наиболее показательны круглые стеклянные бусы, орнаментированные беспорядочно расположенными разноцветными пятнами (“крапчатые”, по терминологии А.В. Мастыковой). Изделия такого типа датируются второй третью V - ранним VI в. (Масты-кова, 2000. С. 43, 44).

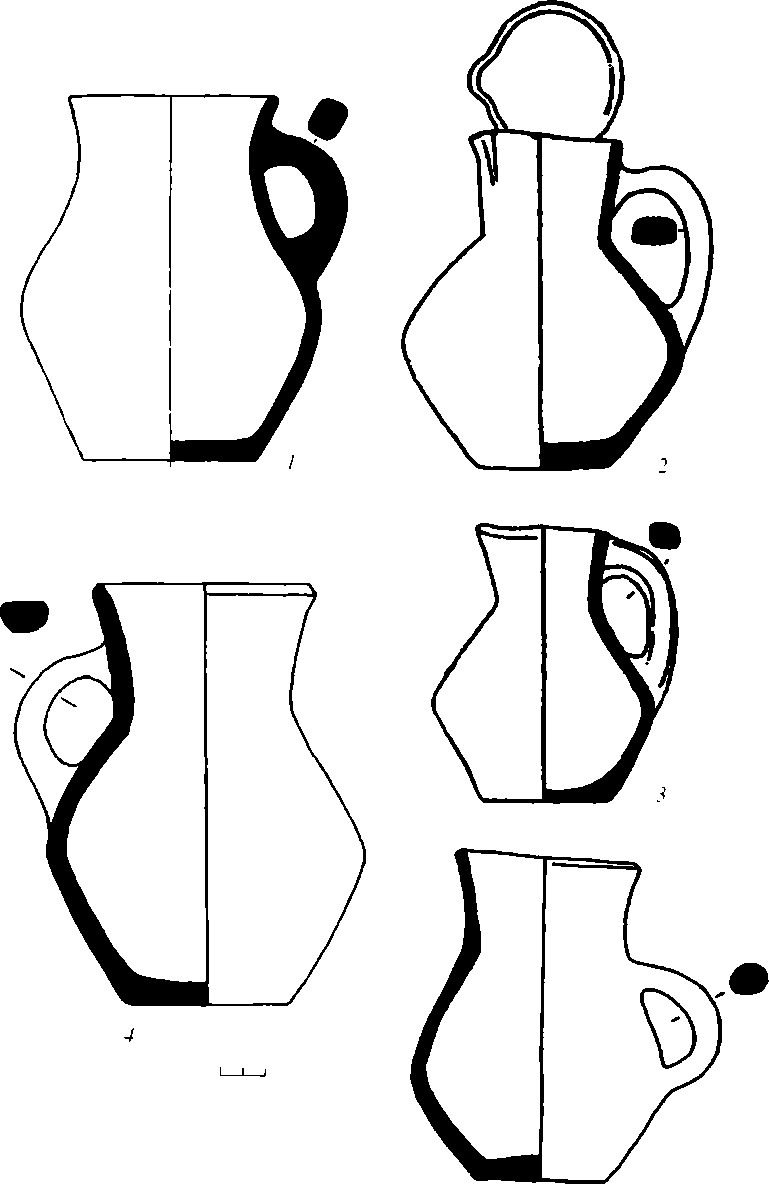

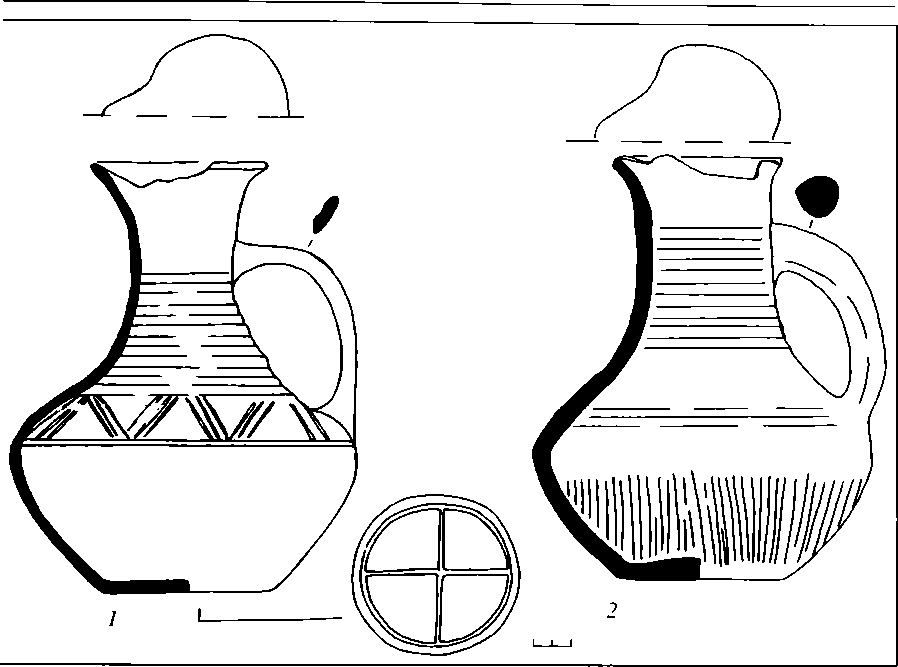

Интересно, что лепной лощеный кувшин из мухинского погребения наиболее близкие аналогии имеет в комплексах IV в. могильника Дружное в Крыму, в некрополе Танаиса и в склепе 52 крымского могильника Лучистое гуннского периода (Власов, 1999. С. 343. Рис. 12, 5-7; Храпунов, 2002. С. 69-71; Арсеньева, 1977. Табл. XXI, Г, Арсеньева, Безуглов, Толочко, 2001. С. 179, 200. Табл. 25, 352; 32, 438; 37, 468; 49, 618; Айбабин, Хайрединова, 1998. Рис. 5, 7) (рис. 2). Южные параллели наблюдаются и у гончарного кувшина из погребения 4 могильника Животинное. Очень близкий по форме и пропорциям сосуд происходит из погребения 45 могильника Бжид (автор раскопок - А.В. Пьянков), расположенного в причерноморской зоне Северного Кавказа, между Геленджиком и Туапсе (рис. 3). И.О. Гавритухин указывает, что это погребение находится на “участке 2” некрополя, где захоронения совершались в первой половине V-VII вв. Аналогичный гончарный

Рис. 2. Кувшин из Мухино и его причерноморские аналоги

1 - Мухино: 1.3- Дружное: 4. 5 - Танане

Рис. 3. Гончарные кувшины из могильника Животинное (7) и некрополя Бжид (2)

кувшин происходит и из Танаиса, но из случайных находок (Гавритухин, Пьянков, 2003. С. 193, 194. Табл. 76, 30; Шелов, 1961. Табл. XXXI, 7).

Параллели в Танаисе имеет и лепной подлощенный кувшин с цилиндрическим горлом и округлобоким туловом с максимальным расширением в верхней трети высоты, происходящий из культурного слоя поселения Чер-товицкое 6. Очень похожие по форме кувшины обнаружены в погребениях 253 и 10 (1984 г.). В первый из этих комплексов входят калачевидные серьги, характерные для гуннского времени и раннего средневековья, и браслет с косыми крестами на прямоугольных плоских концах, аналогичный происходящему из могильника Животинное (Бирюков, 1990. Рис. 16, 7; Арсеньева. 1977. Табл. XXI, 2; XXXI, 6; XXXIII, 8; Арсеньева, Безуглов, Толочко, 2001. Табл. 14, 214). Не исключено, что такую же форму, как упомянутые кувшины из Чертовицкого 6 и Мухино, имели лощеные сосуды с узкими цилиндрическими и раструбообразными горловинами, обломки которых происходят из Замятине 7 и 8 (5 экз.) и Подгоренского городища (Обломский, 2003а; Медведев, 1996. Рис. 2, 13, 14).

Непонятной пока является этнокультурная принадлежность могильника у с. Ксизово. Раскопки этого памятника начаты в 2003 г. и в ближайшие । годы будут продолжены.

Скудные пока данные о могильниках с ингумациями позволяют предположить, что в Верхнем Подонье в период существования памятников типа

Чертовицкое-Замятино обитало еще и какое-то другое население, помимо того, что жило на поселениях. Вероятно, это были кочевники, судя по керамике из Мухина и Животинного, имевшие связи с Северным Причерноморьем. Не исключено, что вместе с оседлым населением они составляли единый социальный организм, на что указывает находка лепного танаис-ского кувшина на селище Чертовицкое 6 и обломков некоторых лощеных сосудов в Замятино 7, 8 и Подгорном. Впрочем, возможны и другие объяснения присутствия в лесостепном Подонье населения, оставившего трупо-положения.

Уникальное явление представляет собой могильник с трупосожжения-ми, исследованный на площадке Чертовицкого 3 городища. А.П. Медведев, автор публикации этого памятника, указывает на то, что по погребальному обряду он весьма схож с могильниками киевской культуры. К такому же выводу пришла и И.В. Зиньковская (1997. С. 18; Медведев, 19986. С. 58, 59). С этим заключением невозможно не согласиться, однако возникает закономерный вопрос: с какой из верхнедонских культурных групп римского времени можно связывать этот памятник? Парадоксально, что крупные фрагменты сосудов из захоронений, которые не могли попасть в погребальные ямы из культурного слоя, а, судя по описаниям условий нахождения, были положены в них специально (погребения б, 8, 11), не имеют никакого отношения к керамическому комплексу ни памятников типа Каширки-Седелок, ни Чертовицкое-Замятино, для которых наличие киевского компонента доказано. Керамика из перечисленных захоронений вполне типична для позднескифского верхнедонского набора сосудов первой четверти I тыс. (Медведев, 19986. С. 53, 54. Рис. 21, 6-8). Каких-либо надежных оснований датировать этот могильник более поздним периодом и относить его к древностям типа Чертовицкое-Замятино, как это делают А.П. Медведев и Д.В. Акимов (2001. С. 151), нет. Не исключено, что он представляет собой специфический ритуальный памятник, возникший в условиях контактов позднескифского и позднезарубинецкого населения в верхнедонском регионе3. В качестве отдаленных аналогий подобному явлению можно привести могильники типа Этулии, распространенные в междуречье Нижнего Днестра и Дуная в III—IV вв., по погребальному обряду очень схожие с киевскими и, соответственно, с Чертовицким. В составе памятников типа Этулии исследователи выделяют как позднескифские, так и северные для Молдавии позднезарубинецкие элементы. Споры идут лишь о том, какие из них превалируют в тех или иных регионах, занятых этой культурной группой (Гудкова, 1999. С. 292-294; Фокеев, 2003).

Вопрос о культурно-хронологической принадлежности Чертовицкого могильника может быть прояснен только после открытия аналогичного памятника с более отчетливо выраженным набором материала.

Этнический состав населения реконструируется по набору лепной посуды, домостроительству и некоторым дополнительным признакам. В настоя- щее время в составе населения, оставившего памятники типа Чертовицкое-Замятино, можно выделить три основных компонента: киевский (который наиболее близок к характеристикам сейминско-донецкого варианта киевской культуры), “окский” (связанный по происхождению с традициями мо-щинской и позднедьяковской культур и, возможно, в какой-то степени -с рязано-окской), Черняховский. Судя по некоторым специфическим формам лепной посуды, не исключено присутствие, по крайней мере в Замятине, каких-то групп населения из Центральной Европы, очевидно германского по происхождению (Обломский, 2003а. С. 349-353). Комплекс лепной лощеной посуды Верхнего Подонья середины I тыс. н.э. формируется на основе традиций культур бассейна Оки, частично Черняховских и, возможно, центральноевропейских. После открытия на поселении Ксизово 19 (Острая Лука Дона) гончарного горна с обломками бракованных сосудов позднеантичного облика стало ясно, что в регионе присутствовали также выходцы из Северного Причерноморья4.

Несколько иначе трактуют вопрос о населении Верхнего Подонья в середине I тыс. А.П. Медведев и Д.В. Акимов. В целом они согласны с тем, что оно было полиэтничным, но склонны преувеличивать роль киевского компонента, а “окский” считать весьма незначительным и характерным только для северных памятников. Кроме того, исследователи настаивают на том, что часть потомков обитателей позднескифских городищ сарматской эпохи (т.е. первых веков н.э.) сохранилась в Верхнем Подонье и позднее и влилась в состав населения поселков типа Чертовицкое-Замятино (Акимов, Медведев, 2002. С. 170, 171).

Во-первых, сосуды тех форм и орнаментации (как с шероховатой, так и с лощеной поверхностью), которые, по моему мнению, имеют “окское” происхождение, есть не только на северных памятниках, но и на южных: в Чер-товицком 3 (Медведев, 19986. Рис. 17, 2; 18, 6; Акимов, Медведев, 2002. Рис. 1, 14), Животинном (Медведев, 19986. Рис. 22,3). Возможно, эти формы на южных верхнедонских памятниках действительно более редки, чем на северных, но все же они встречаются. Лощеная миска из Чертовицкого 3 относится к группе округлобоких мисок с прямым венчиком и резким перегибом в области шейки. На севере они широко распространены на памятниках позднедьяковской и мощинской культур, есть и в некоторых погребениях рязано-окских могильников. Округлобокие горшки с короткими прямыми, отогнутыми наружу венчиками, орнаментированными вдавлениями, хорошо известны на мощинских и позднедьяковских памятниках, сосуды с плечом, сведенным практически в уступ (как у обломка из Чертовицкого 3, в первоначальное издание памятника не вошедшего и позднее опубликованного в совместной статье А.П. Медведева и Д.В Акимова), типичны для мощинской культуры (Обломский, 2003а. С. 347-349; Массалитина, 2002. С. 6. Рис. 4, 1; Воронцов, 2002. С. 19. Рис. 2, 13,14).

Во-вторых, при поиске аналогий необходимо учитывать хронологию форм. Комплекс лепной лощеной посуды памятников типа Чертовицкое-Замятино не мог сформироваться на киевской основе хотя бы потому, что подавляющее большинство разнообразных по форме лощеных мисок киевской культуры, типология которых дается в работах Р.В. Терпиловско-го, Н.С. Абашиной и моих (и на которые аккуратно ссылаются А.П. Медведев и Д.В. Акимов), на территории лесостепи обнаружены на ранних киевских памятниках (III в.). На поздних же лепные лощеные сосуды единичны, роль столовой посуды играет Черняховская гончарная керамика. Вряд ли также могут считаться достоверными прототипы мисок поселений Верхнего Подонья конца IV-V в., которые А.П. Медведев и Д.В. Акимов находят на пшеворских и зарубинецких памятниках Прикарпатья и Волыни I - первой половины III в. (Акимов, Медведев, 2002. С. 169). Слишком велик хронологический разрыв между ними и древностями типа Чертовиц-кое-Замятино.

В-третьих, комплексы, где керамика позднескифского, а также сарматского круга найдена вместе с материалами типа Чертовицкое-Замятино (постройка 3 Чертовицкого 3 и “комплекс из раскопа 3 поселения Староживотинное 3”) (Медведев, Акимов, 2001. С. 152; Акимов, Медведев, 2002. С. 167, 168), исследованы на памятниках, где имеются слои как ранние, так и середины I тыс. Соответственно, нет никакой гарантии, что в этих объектах находки не смешаны механически: в результате перекопов, которые не всегда удается зафиксировать, засыпок культурным слоем, уже содержавшим разновременную керамику и т.д. Отмечу, что ни на одном из верхнедонских поселений позднескифского круга не обнаружено ни одной вещи, которая достоверно относилась бы к позднеримскому периоду. Нет таких вещей и в погребениях сарматских могильников этого региона.

Вряд ли в пользу сближения верхней даты позднескифских памятников и нижней памятников типа Чертовицкое-Замятино может свидетельствовать ритуальный комплекс на Подгоренском городище (Медведев, 19986. С. 98; Акимов, 2003. С. 103). Керамика, которая происходит из него, -“вазочка на полом поддоне... в тесте - примесь мелкой известняковой крошки и следы выгоревшей органики; фрагмент горла толстостенного горшка, изготовленного на гончарном круге медленного вращения; верх сероглиняного гончарного кувшина” и т.д. (Медведев, 1996. С. 118), - для горизонта Чертовицкое-Замятино не характерна и привлекаться для его датирования не может.

Если “вынести за скобки" спорные материалы, то второй половиной III — началом IV в. (условно) в Верхнем Подонье датируются памятники типа Каширки-Седелок (Обломский, 2001). Они занимают практически ту же территорию, что и древности круга Чертовицкое-Замятино. На севере, по данным разведок Ю.Д. Разуваева и моих раскопок на поселении Кытино 3 (Ефремовский р-н Тульской обл.), древности круга Каширки известны в долине р. Красивая Меча. Самые южные памятники этой группы (Верхнее Турово и сгусток поселений у с. Малая Трещевка) расположены в окрестностях г. Воронежа. Показательно, что на памятниках типа Каширки-Седелок сосуды с раструбообразным венчиком, которые мои оппоненты считают наследием традиций культуры городищ Верхнего Дона первых веков н.э., отсутствуют, а следы контактов с местной скифоидной культурой минимальны. Они сводятся к находкам единичных фрагментов сероглиняных сосудов на поселении Седелки, имеющих аналогии на позднескифских поселениях и в сарматских погребениях (Обломский, Терпиловский, 1998. С. 133). При сосуществовании двух массивов населения в одном и том же регионе в течение 100-150 лет взаимодействие культур было бы гораздо более интенсивным.

Округлобокие горшки с раструбообразным горлом, отделенным резким перегибом от тулова, и сосуды с четко выделенной шейкой и бордюром на венчике - некоторые формы типов III и V, по Д.В. Акимову и А.П. Медведеву (2002. С. 163), - действительно имеют позднескифское или сарматское происхождение, о чем писал и я (Обломский, 1999а. С. 131). Подобные сосуды часто встречаются на памятниках, в той или иной степени связанных с “позднескифским миром” и распространенных от Молдавии на западе до лесостепного Подонья на востоке, включая причерноморский регион и некоторые античные города. Известны похожие горшки и в сарматских комплексах. Каковы же истоки традиции использования керамики таких форм на памятниках типа Чертовицкое-Замятино?

Наличие местных верхнедонских корней, скорее всего, исключается. По состоянию источников на настоящий момент, между верхнедонскими “скифоидными памятниками сарматского времени” и древностями типа Чертовицкое-Замятино лежит хронологический разрыв длительностью по меньшей мере в 100 лет. Я считаю, что территориально и хронологически наиболее близкие прототипы горшкам типов III и V, по А.П. Медведеву и Д.В. Акимову, можно найти на Черняховских памятниках скифо-сарматской традиции, расположенных на Днепровском лесостепном Левобережье (Обломский, 2002. Рис. 28, 56-58\ Изготовление таких форм в Верхнем Подо-нье, как мне кажется, возобновилось с приходом в этот регион отдельных групп Черняховского населения в период формирования памятников типа Чертовицкое-Замятино.

Хронология. Анализу датирующих вещей памятников круга Чертовиц-кого-Замятино посвящены две моих статьи, в которых сделан вывод, что древности середины I тыс. Верхнего Подонья датируются V в. в целом, не исключая конец IV и начало VI в. (Обломский, 2003а; 20036. С. 351-353). Д.В. Акимов предложил отодвинуть время образования этой культурной группы вглубь - до середины IV в., “не исключая и более ранней даты для их (памятников типа Чертовицкого 3. - А.О.) нижней хронологической границы” (Акимов, 2003. С. 104). При этом и мною, и Д.В. Акимовым разбираются одни и те же вещи, а выводы получаются разными.

Этот факт кажется парадоксальным, но лишь на первый взгляд. К сожалению, единая шкала относительной и абсолютной хронологии древностей юга Восточной Европы (лесостепи и степной зоны, Крыма и Северного Кавказа) конца римского времени и раннего средневековья пока не разработана. Определенные усилия в этом направлении предпринимаются, но они далеки от завершения. В настоящее время построена серия локальных шкал древностей, охватывающих те или иные диапазоны в рамках IV—VII вв.

При датировании материалов любой “новой” территории, для которой собственной шкалы пока нет, может быть использован только метод аналогий, причем особую важность приобретает определение региона, откуда поступили вещи (или их прототипы), так как периоды их бытования на разных территориях могли иметь различную длительность. Поскольку, как я указывал выше, в Верхнем Подонье в середине I тыс. сталкиваются несколько групп переселенцев как западного, так и южного и северного происхождения, а вещи многих типов (в первую очередь это относится к “простым” пряжкам, фибулам, зеркалам) распространены широко, то процедура поиска исходного региона, откуда те или иные вещи (или традиции изготовления предметов такого облика) попали на Дон, является достаточно сложной. Приходится учитывать не только дату вещи в регионе, который определен как исходный, но и диапазон бытования ее на других территориях.

Мною использовались следующие шкалы: для центральноевропейских древностей IV-V вв. - Я. Тейрала (Tejral, 1992), для Черняховской культуры - Е.Л. Гороховского (1988), для Крыма - А.И. Айбабина (1990; 1999), для степной зоны позднеримского периода - В.Ю. Малашева (2000), для гуннского времени того же региона - И.П. Засецкой (1994), для Северного Кавказа в целом - А.К. Амброза (1989) и М.П. Абрамовой (1997), для Танаиса -Д.Б. Шелова с последующими уточнениями Т.М. Арсеньевой, С.И. Безуглова и И.В. Толочко ^Арсеньева, 1977; Арсеньева, Безуглов, Толочко, 2001). Очень важны также некоторые хронологические наблюдения И.О. Гаври-тухина, А.В. Мастыковой, М.М. Казанского, А.В. Богачева.

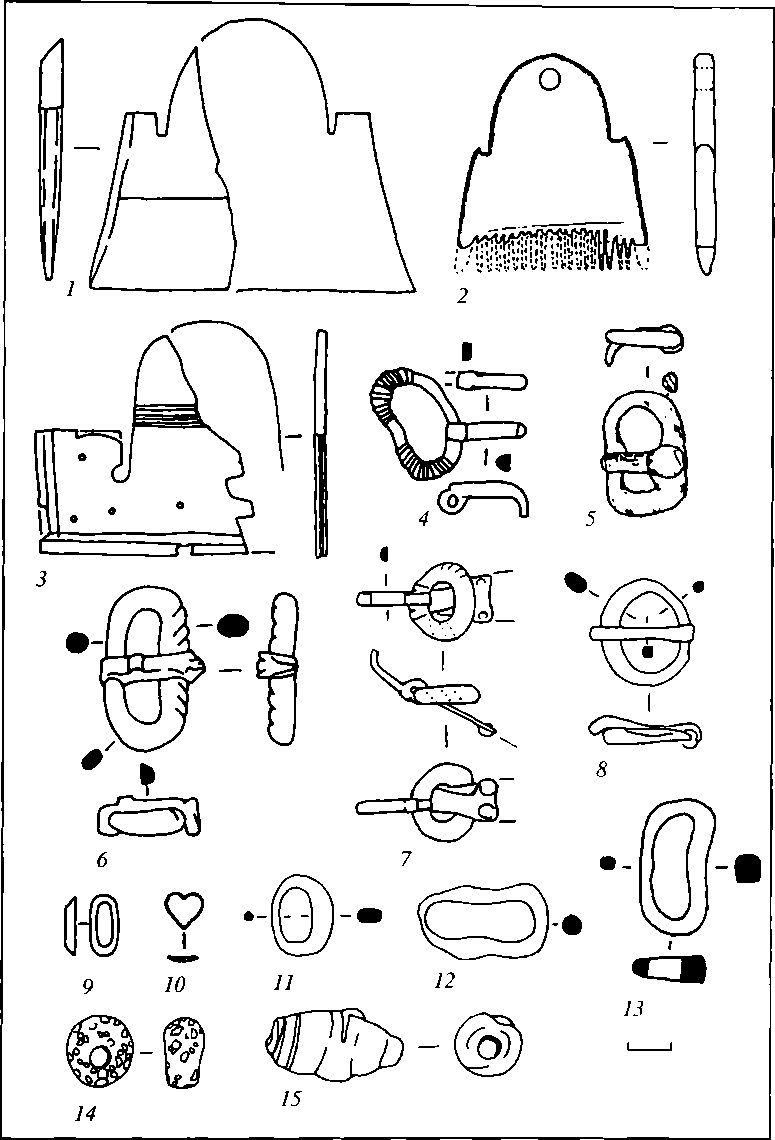

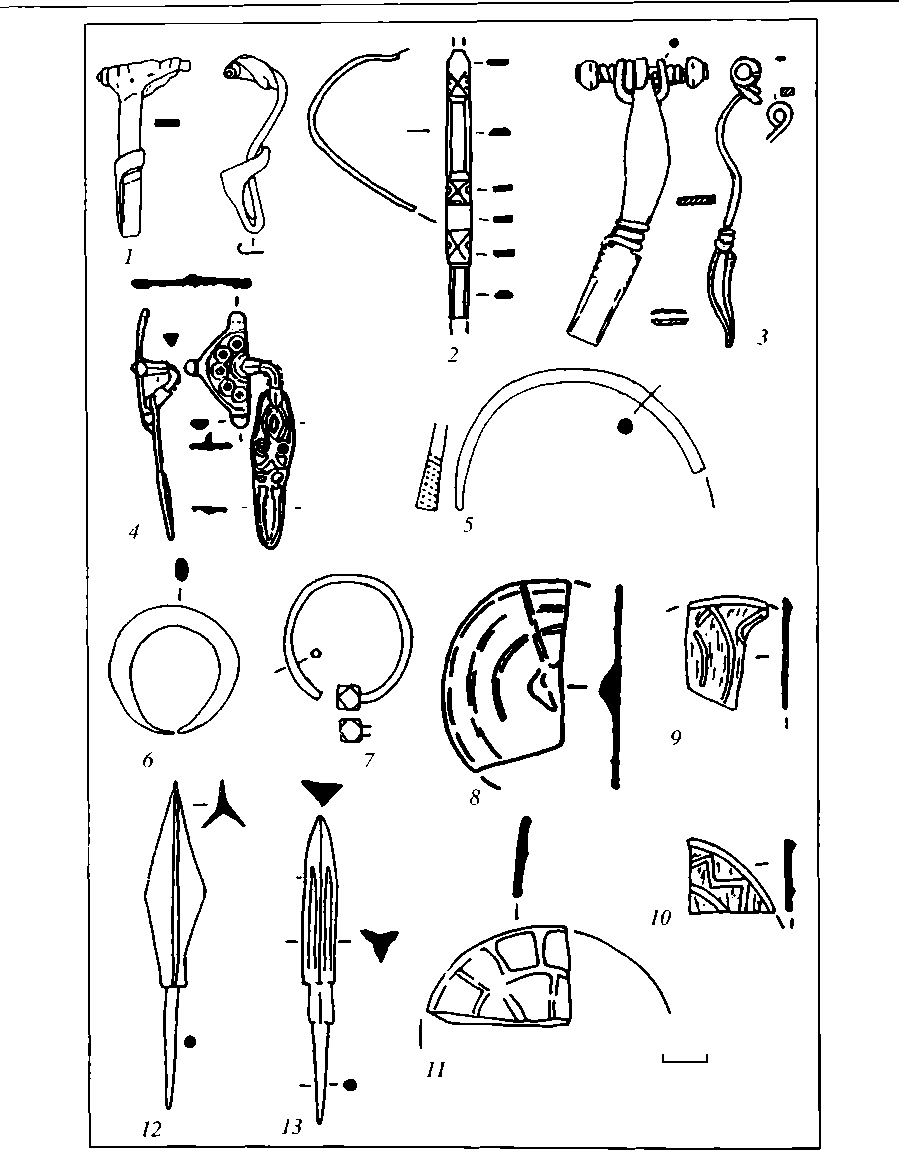

В результате получилось, что все датирующие вещи, происходящие из: памятников типа Чертовицкого-Замятино, можно условно разделить на несколько групп. К первой относятся те изделия, которые появились в позднеримский период, но существовали и в гуннскую эпоху, - обломок боковой! накладки и заготовка гребня из Замятино 8 (рис. 4, 1, 3), калачевидная и, кольцевидная без обоймы пряжки (рис. 4, 8,11), прогнутая подвязная фибула из Замятино 7 (рис. 5, 1), вертикально-овальные пряжки из Замятино 5! и Чертовицкого 3 (рис. 4, 5,13). Во вторую группу можно объединить вещи,, начало употребления (или массового использования) которых приходится! на гуннское время, но они известны и в раннем средневековье; это пряжка с: изображением звериной морды на конце язычка, овальная вставка из альмандина (рис. 4, 6, 9), браслет из Замятино 8 (рис. 5, 5), вставка из красного! стекла в виде сердечка из Чертовицкого 3 (рис. 4, 10), овальная пряжка с: массивной рамкой из Замятино 7 (рис. 4, 7), наконечники стрел из Замятино 7, Чертовицкого 3 и Староживотинного (рис. 5, 72, 13), гитаровидная! пряжка и калачевидная серьга из Замятино 5 (рис. 4, 72; 5, 6). В третью группу включены хронологические индикаторы конца IV—V в. (разных хронологических диапазонов в рамках этого периода): обрубок фибулы из широкой! пластины (рис. 5,2), “крапчатая” и округлая эллипсоидная с обвивкой белой! нитью стеклянные бусины из Замятино 8 (рис. 4, 14,15), пальчатая фибула!

Рис. 4. Некоторые датирующие вещи памятников типа Чертовицкое-Замятино. Гребни, пряжки, вставки и бусы

1, 3, 6, 9, 14, 15 - Замятине 8; 2 - Мухино; 4, 5, 10 - Чертовицкое 3; 7, 8, 11 - Замятине 7; 12, 13 - Замятине 5 (7-3 - рог; 4-6, 8, 11-13 - железо; 7 - железная рамка, бронзовые язычок и обойма; 9 - альмандин; 10 - красное стекло; 14 - основа из синего стекла, пятна - из красного и белого; 75 - основа - черное стекло, обвивка - белая стеклянная нить)

Рис. 5. Некоторые датирующие вещи памятников типа Чертовицкое-Замятино. Фибулы, серьги, браслет, зеркала, стрелы

1,13- Замятино Т,2,5,11 - Замятине 8; 3 - Мухино; 4, 6, 9, 10 — Замятине 5; 7 - Невежеколодезное; 8 - Подгорное; 12 - Чертовицкое 3(1- железные корпус и пружина, бронзовые шишечки на концах пружины; 2-7 - бронза; 8-11 - билон или низкопробное серебро; 72, 13 - железо)

из Замятине 5 (рис. 5, 4), В-образная пряжка с рифленой рамкой из Черто-вицкого 3 (рис. 4, 4). Важными представляются находки зеркал с петлей на обороте из Замятине 5, 8 и Подгорного (рис. 5, 8-11), которые на территории юга Восточной Европы по кавказским и степным материалам хотя и датируются широко, но для гуннского времени являются одним из показателей “стиля эпохи”.

Новые находки распределяются по тем же группам. К первой относятся гребень-подвеска (рис. 4, 2) и вертикально-овальная пряжка из Мухино, фибула из Малого Липяга; ко второй - серьга с многогранной бусиной на конце из Невеже колодезного (рис. 5, 7)5; к третьей - прогнутая подвязная фибула из Мухино (рис. 5, 3).

Все датирующие вещи из Замятине 8 (всех трех хронологических групп) найдены на территории усадьбы мастера-гребенщика, которая существовала относительно короткий промежуток времени, судя по тому, что взаимного перекрывания объектов на этом участке Замятинского поселка не зафиксировано, а браслет и заготовка гребня вообще происходят из одного скопления материала.

Отмечу, что ни одной из вещей, которые использовались бы только в позднеримский период, на памятниках типа Чертовицкое-Замятине не найдено. Наиболее вероятным временем существования этой культурной группы является, таким образом, гуннская эпоха в восточноевропейском понимании этого термина, т.е. весь V в. Уточнение хронологии верхнедонских древностей возможно, но для этого требуется построение шкалы их периодизации, для чего материалов пока не хватает.

Недавно А.П. Медведевым было высказано предположение, что на население, проживавшее в середине I тыс. на поселениях типа Чертовиц-кого 3 можно распространять этноним “анты” (Медведев, 2003. С. 100). Гипотеза весьма интересная, хотя и рискованная. Пока против нее хронология.

Первые сведения об антах приводятся в сочинении Иордана “Гетика”. законченном около 550/551 г., и в “Войне с готами” Прокопия Кесарийского, опубликованной (по частям) в 551 ив 553 гг. (Анфертьев, 1991. С. 99; Иванов, Гиндин, Цымбурский, 1991. С. 172). Анты помещены в описания расселения современных обоим историкам варварских народов, у Прокопия неоднократно упоминаются в связи с византийскими войнами VI в. (первый набег антов на территорию Империи относится ко времени между 518 и 527 гг.). В целом сообщения об антах связаны с событиями VI - начала VII в. (Иванова, Литаврин, 1985. С. 36; Буданова, 2000. С. 140). Этноним “анты” используется Иорданом и в описании походов короля готов Винитария в конце IV в., что, вероятно, является хронологической инверсией, поскольку авторам исторических сочинений IV-V вв. анты не известны.

Древности, которые можно было бы однозначно датировать VI в., на территории Верхнего Подонья пока не открыты. Если они окажутся типо- логически близкими культуре памятников круга Чертовицкое-Замятино, то население последних можно будет считать антами, но только в этом случае. Насущной задачей верхнедонской археологии является поиск потомков населения, оставившего памятники типа Чертовицкое-Замятино. Не сомневаюсь, что рано или поздно они будут найдены.

Список литературы Проблемы изучения памятников Верхнего Подонья гуннского времени

- Абрамова М.П., 1997. Ранние аланы Северного Кавказа III-V вв. н. э. М.

- Айбабин А.И., 1999. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь.

- Айбабин А.И., 1990. Хронология могильников Крыма позднеримского и раннесредневекового времени//МАИЭТ. Симферополь. Т. I.

- Айбабин А.И., Хайрединова Э.А., 1998. Ранние комплексы могильника у с. Лучистое в Крыму//МАИЭТ. Симферополь. Т. VI.

- Акимов Д.В., 1998. Поселение Староживотинное 3 на р. Воронеж//Археологические памятники Верхнего Подонья первой половины I тыс. н. э. Воронеж.

- Акимов Д.В., 1999. Проблемы изучения памятников 2-ой четверти -середины I тыс. н. э. на Верхнем Дону и в лесостепном Прихоперье (историографический аспект)//Новик: Сб. науч. работ аспирантов и студентов ист. факультета Воронежского Гос. ун-та. Воронеж. Вып. 2.

- Акимов Д.В., 2001. Постройки 2-ой четверти -середины I тыс. н. э. в бассейне Верхнего Дона и лесостепного Хопра//Верхнедонской археологический сборник. Липецк. Вып. 2.

- Акимов Д.В., 2001. Лесостепное Подонье на рубеже древности и средневековья (III-V вв.): Автореф. дис.... канд. ист. наук. Воронеж.

- Акимов Д.В., 2003. К вопросу о хронологии памятников рубежа древности и средневековья лесостепного Подонья//Контактные зоны Евразии на рубеже эпох. Самара.

- Акимов Д.В., Медведев А.П., 2002. Керамический комплекс верхнедонских поселений типа III Чертовицкого городища//Археологические памятники Восточной Европы. Воронеж.

- Амброз А.К., 1989. Хронология древностей Северного Кавказа V-VII вв. М.

- Анфертьев А.Н., 1991. Иордан//Свод древнейших письменных известий о славянах. М. Т. I.

- Арсеньева Т.М., 1977. Некрополь Танаиса. М.

- Арсеньева Т.М., Безуглов С.И., Толочко И.В., 2001. Некрополь Танаиса: Раскопки 1981-1995 гг. М.

- Бессуднов А.Н., Козлов А.И., 1991. О памятниках третьей четверти I тыс. н. э. в лесостепном Подонье//Археология и история Юго-Востока Руси. Курск.

- Бессуднов А.Н., Обломский А.М., 1996. Изучение археологических памятников на р. Семенек//Археологические исследования Высшей педагогической школы: Сб. науч. тр. к 25-летию археол. экспедиции Воронежского пед. ун-та). Воронеж.

- Бирюков И.Е., 1990. Отчет о раскопках поселения Чертовицкое 6 и разведках по р. Оскол в Курской обл. и р. Девица в Воронежской обл. в 1990 г.//Архив Липецкой Гос. дирекции охраны памятников истории и культуры.

- Бирюков И.Е., 1996. Материалы раннего железного века с поселения Курино 1 на р. Воронеж//Археологические памятники лесостепного Придонья. Липецк.

- Буданова В.П., 2000. Варварский мир эпохи Великого переселения народов. М.

- Власов В.П., 1999. Лепная керамика из некрополя III-IV вв. н. э. Дружное в Крыму//Сто лет черняховской культуре. Киев.

- Воронцов А.М., 2002. К вопросу о хронологии и происхождении керамического комплекса мощинской культуры//Тверь и Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Тверь. Вып. 4.

- Гавритухин И.О., Пьянков А.В., 2003. Раннесредневековые древности побережья (IV-IX вв.). Могильники V-VII вв.//Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья (IV-XIII вв.). М. (Археология.)

- Гороховский Е.Л., 1988. Хронология черняховских могильников лесостепной Украины//Тр. V Конгресса МУСА. Киев. Т. 4.

- Гудкова А.В., 1999. I-IV вв. в Северо-Западном Причерноморье (Культура оседлого населения)//Stratum plus. Вып. 4. СПб; Кишинев; Одесса.

- Засецкая И.П., 1994. Культура кочевников южнорусских степей в гуннскую эпоху (конец IV -V в.). СПб.

- Земцов Г.Л., 2001. Поселение 2-ой четверти I тыс. н. э. Хлевное 3 на Верхнем Дону//Верхнедонской археологический сборник. Липецк. Вып. 2.

- Земцов Г.Л., 2003. Миграционные потоки III-V вв. и верхнедонской регион (на примере поселения Мухино 2)//Контактные зоны Евразии на рубеже эпох. Самара.

- Зиньковская И.В., 1997. Население лесостепного Днепро-Донского междуречья во второй-третьей четверти I тыс. н. э. (по материалам погребальных комплексов с кремациями): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Воронеж.

- Иванов С.А., Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л., 1991. Прокопий Кесарийский//Свод древнейших письменных известий о славянах. М. Т. I.

- Иванова О.В., Литаврин Г.Г., 1985. Славяне и Византия//Раннефеодальные государства на Балканах (VI-XII вв). М.

- Козмирчук И.А., Разуваев Ю.Д., 2001. Городище «Малый Липяг» у с. Крутогорье на Верхнем Дону//Верхнедонской археологический сборник. Липецк. Вып. 2.

- Малашев В.Ю., 2000. Периодизация ременных гарнитур позднесарматского времени//Сарматы и их соседи на Дону. Ростов-на-Дону.

- Массалитина Г.А., 2002. Новые керамические коллекции с памятников конца I тыс. до н. э. -первой половины I тыс. н. э. на водоразделе верхних притоков Днепра и Волги//Тверь и Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Тверь. Вып. 4.

- Мастыкова А.В., 2000. Средиземноморские элементы в женском костюме у населения Северного Кавказа (V-VI вв.)//Евразийская степь и лесостепь в эпоху раннего средневековья. Воронеж.

- Медведев А.П., 1990. Сарматы и лесостепь. Воронеж.

- Медведев А.П., 1993. О времени появления славян на Дону//Археология и история Юго-Востока Руси. Воронеж.

- Медведев А.П., 1996. Подгоренское городище на р. Воронеж//Археологические памятники лесостепного Придонья. Липецк.

- Медведев А.П., 1998а. Верхнее Подонье в первой половине I тыс. н. э. (основные этапы и тенденции этнокультурного развития)//Археологические памятники Верхнего Подонья первой половины I тыс. н. э. Воронеж.

- Медведев А.П., 1998б. III Чертовицкое городище (материалы 1-ой половины I тыс. н. э.)//Археологические памятники Верхнего Подонья первой половины I тыс. н. э. Воронеж.

- Медведев А.П., 1999. Опыт разработки региональной системы хронологии и периодизации памятников раннего железного века лесостепного Подонья//Археология Центрального Черноземья и сопредельных территорий. Липецк.

- Медведев А.П., 2002. О начальном этапе этнической истории славян в Подонье//Исторические записки: Науч. тр. ист. ф-та ВГУ. Воронеж. Вып. 8.

- Медведев А.П., 2003. Памятники типа III Чертовицкого городища на Верхнем Дону: Вопросы этнокультурной интерпретации//Контактные зоны Евразии на рубеже эпох. Самара.

- Медведев А.П., Акимов Д.В., 2001. Верхнее Подонье на рубеже древности и средневековья//Исторические записки: Науч. тр. ист. ф-та ВГУ. Воронеж. Вып. 7.

- Обломский А.М., 1997. Этническая ситуация в лесостепном Подонье в позднеримское время//Тр. VI Междунар. конгресса славянской археологии. М. Т. 1.

- Обломский А.М., 1998. Находки позднеримского времени на поселении Писарево//Археологические памятники Верхнего Подонья первой половины I тыс. н. э. Воронеж.

- Обломский А.М., 1999а. О ритмах развития лесостепного Поднепровья и Подонья в позднеримское и гуннское время//Археология Центрального черноземья и сопредельных территорий. Липецк.

- Обломський А.М., 1999б. Деякі зауваження з приводу пам'яток пізньоримського часу в лісостеповому Подонні//Етнокультурні процеси в Південно-Східній Європі в І тис. н. е. Київ; Львів.

- Обломский А.М., 2001. О памятниках лесостепного Подонья позднеримского времени//Верхнедонской археологический сборник. Липецк. Вып. 2.

- Обломский А.М., 2002. Днепровское лесостепное Левобережье в позднеримское и гуннское время (середина III -вторая половина V в.). М.

- Обломский А.М., 2003а. Новая культурно-хронологическая группа памятников гуннского времени на территории восточноевропейской лесостепи//Sіowianie i ich s№siedzi we wczesnym њredniowieczu. Lublin; Warszawa.

- Обломский А.М., 2003б. Хронология Замятинского археологического комплекса в Верхнем Подонье//Чтения, посвященные 100-летию деятельности Василия Алексеевича Городцова в Государственном Историческом музее: Тез. конф. М. Ч. II.

- Обломский А.М. В печати. Раннесредневековое трупоположение у с. Лихачевка Полтавской обл.//Сборник статей памяти Е.А. Горюнова. СПб.

- Обломский А.М., Терпиловский Р.В., 1998. Поселение Седелки и его место среди памятников позднеримского времени Днепровского Левобережья и лесостепного Подонья//Археологические памятники Верхнего Подонья первой половины I тыс. н. э. Воронеж.

- Обломский А.М., Томашевич Т.В., 1993. О контактах позднезарубинецкого населения водораздела Днепра и Дона с сарматами Подонья//КСИА. Вып. 207.

- Разуваев Ю.Д., 1993. Случайные археологические находки в бассейне Красивой Мечи//Древности Волго-Донских степей. Волгоград. Вып. 3.

- Селиверстова А.И., 2002. Керамика черняховской культуры Туровского укрепленного поселения//Археологические памятники Восточной Европы. Воронеж.

- Синюк А.Т., Чекменев Ю.А., 1999. Древнее укрепленное поселение у с. Верхнее Турово//Проблемы археологии бассейна Дона. Воронеж.

- Тропин Н.А. Отчет о разведках на территории Липецкой обл. в 2002 г. (Лебедянский, Измалковский, Задонский р-ны)//Архив ИА РАН.

- Фокеев М.М., 2003. Холмские памятники в Буджаке//Старожитности І тисячоліття нашої ери на території України. Київ.

- Храпунов И.Н., 2002. Могильник Дружное (III-IV вв. н.э.). Lublin.

- Шелов Д.Б., 1961. Некрополь Танаиса//МИА. № 98.

- Tejral J., 1992 Einige Bemerkungen zur Chronologie der spдten rцmischen Kaiserzeit in Mitteleuropa//Probleme der relativen und absoluten Chronologie ab Latenezeit bis zum Frьhmittelalter. Krakуw.