Проблемы эксплуатации и экологического состояния Омутнинского водохранилища Кировской области

Автор: Кутявина Татьяна Игоревна, Олькова Анна Сергеевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 8 (161), 2016 года.

Бесплатный доступ

Проведено комплексное исследование Омутнинского водохранилища (Россия, Кировская область) - типичного небольшого равнинного водоема. Пруд характеризуется антропогенным воздействием металлургического комбината, населенного пункта и культурно-оздоровительных учреждений. Показано, что при сложившемся воздействии с 1773 года за счет высокого коэффициента водообмена (4,4) качество воды остается удовлетворяющим нормативы. При анализе донных отложений выявлена тенденция накопления цинка, свинца и кадмия в приплотинной части, имеющей большую антропогенную нагрузку. По результатам исследования макрозообентоса и расчету индекса Шеннона водоем отнесен к классам грязных и загрязненных. При биотестировании донных отложений острой токсичности не выявлено, отмечена стимуляция биолюминесценции бактериальной тест-системы «Эколюм», что может быть первичной реакцией на сложившееся загрязнение. Наблюдается регулярное цветение водоема, ухудшающее его рыбохозяйственные качества, в том числе за счет снижения концентрации растворенного кислорода.

Водохранилище, загрязнение, тяжелые металлы, биоиндикация, зообентос, биотестирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14751128

IDR: 14751128 | УДК: 574.587+574.24+57.044

Текст научной статьи Проблемы эксплуатации и экологического состояния Омутнинского водохранилища Кировской области

Богатство природных водных ресурсов России дополняется искусственными водоемами – прудами и водохранилищами, имеющими важное хозяйственное значение. Большинство водохранилищ нашей страны созданы в начале и середине XX века, следовательно, их возраст более 50 лет. За такой период водные объекты приближаются по гидрохимическим и гидробиологическим показателям к естественным водным экосистемам, а также накапливают за счет интенсивного хозяйственного использования ряд проблем.

Экологическое состояние водохранилищ и прилегающих территорий активно исследуется российскими и зарубежными учеными. Основными проблемами крупных и очень крупных водохранилищ являются возникновение новых экзогенных геологических процессов в пределах береговой зоны вплоть до активизации оползней и увеличения риска землетрясений, затопление территорий с последующим заболачиванием прилегающих участков, ландшафтные и мезо-климатические изменения [15]. Например, СаяноШушенское водохранилище ежегодно полностью осушается: ранней весной Верхний Енисей течет в пределах своего природного русла. Эта цикличность препятствует формированию стабильной водной экосистемы, и водохранилище остается на уровне природно-техногенной системы [6].

Средние и малые водохранилища отличаются повышенным риском антропогенного загрязнения, поскольку часто они становятся не только источниками воды, но и приемниками сточных вод, а также поверхностного ливневого стока. Небольшая глубина большинства равнинных искусственных водоемов создает проблему зарастания мелководий высшей водной растительностью, последствиями чего становятся снижение скорости течения и накопление техногенных отложений. Последние, в свою очередь, являются источниками вторичного загрязнения поверхностной воды. Кроме макрофитов, проблемой небольших водохранилищ является летнее цветение, чрезмерное увеличение биомассы одноклеточных водорослей, первоначально вызываемое накоплением биогенных элементов. Такие процессы авторы отмечают как в южных районах страны [4], так и в центральных [7]. Эвтрофикация приводит в большинстве случаев к преобладанию цианобактерий в сообществе фитопланктона [9].

Сбор и анализ научных фактов об экологическом состоянии водохранилищ являются актуальными задачами в природоохранном, хозяйственном и социальном аспектах.

Целью нашей работы стала оценка экологического состояния Омутнинского водохранилища как типичного водоема хозяйственно-рек- реационного назначения и анализ проблем его эксплуатации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования является Омутнин-ское водохранилище (пруд) Кировской области, образованное путем сооружения земляной плотины на реке Омутная в 1773 году с целью водоснабжения металлургического завода. В административно-территориальном отношении пруд расположен в районном центре Кировской области – городе Омутнинске, в географическом – на северо-востоке Русской равнины в центральновосточной части Европейской России. Согласно классификациям, по площади водного зеркала [1] Омутнинский пруд относится к категории «небольшие», а по объему1 – к категории «малые водохранилища». По ландшафтной приуроченности водохранилище лесное, по генезису котловины – русловое долинное, по вертикальной зональности с учетом климатических зон относится к северной климатической зоне, соответствует типу «равнинное». Основные параметры водотока и водохранилища представлены в табл. 1.

Таблица 1

Основные характеристики р. Омутная и Омутнинского водохранилища2

|

№ п/п |

Наименование показателей |

Единица измерения |

Величина |

|

1 |

Нормальный подпорный уровень (НПУ) |

м |

184,00 |

|

2 |

Уровень мертвого объема (УМО) |

м |

182,20 |

|

3 |

Отметка форсированного уровня (ФПУ) в половодье 0,1 % обеспеченности |

м |

184,80 |

|

4 |

Глубина у плотины при НПУ макс. |

м |

11,0 |

|

5 |

Площадь зеркала водохранилища при НПУ |

км2 |

9,5 |

|

6 |

Площадь зеркала водохранилища при УМО |

км2 |

6,1 |

|

7 |

Полный объем водохранилища |

млн м3 |

32,5 |

|

8 |

Полезный объем водохранилища |

млн м3 |

17,9 |

|

9 |

Площадь водосбора |

км2 |

507 |

|

10 |

Длина водохранилища |

км |

10 |

|

11 |

Ширина водохранилища: средняя максимальная |

км км |

1,1 2,3 |

|

12 |

Глубина водохранилища: средняя максимальная |

м м |

3,4 11,0 |

|

13 |

Площадь водосбора в створе гидроузла |

км2 |

507 |

|

14 |

Показатель удлиненности (вытянутости)* |

К у |

9,1 |

|

15 |

Среднегодовой сток |

млн м3 |

143,9 |

|

16 |

Модуль стока* |

л/сек.км2 |

10,0 |

|

17 |

Коэффициент водообмена* |

– |

4,4 |

Примечание. * – показатель удлиненности характеризует отношение длины водоема к его средней ширине; модуль стока – отношение среднегодового расхода воды в водохранилище к площади водосбора; коэффициент водообмена – отношение среднегодового объема стока к полному объему водоема.

Комплекс исследований Омутнинского водохранилища включал анализ сформировавшегося антропогенного воздействия на водоем, его последствий для качества воды, донных отложений и их сообществ. Наблюдения за водоемом, а также отбор проб воды проводили в летне-осенний период с 2011 по 2014 год. В 2015 и 2016 годах исследования были дополнены анализом состояния донных отложений. В работе отражаем выявленные за этот период тенденции и закономерности. Пробы воды отбирали согласно ГОСТ 3186120123. Для отбора проб зообентоса использовали трубчатый дночерпатель Мордухай-Болтовского с площадью захвата 1/100 м2. Глубина водохранилища в местах отбора проб донных отложений составляла 1,0–2,0 м.

Физико-химический анализ проводили на базе аккредитованной научно-исследовательской эко-аналитической лаборатории ВятГУ, менеджмент качества которой обеспечивает получение данных с заданными диапазонами погрешности. В воде определяли общие и суммарные показатели качества согласно [5], [16]. В донных отложениях определяли содержание соединений тяжелых металлов (ТМ), а также состав макрозообентоса.

Для характеристики сообществ донных беспозвоночных применяли показатели: число таксономических групп, численность (тыс. экз./м2) и биомассу (мг/м2) беспозвоночных4. Для оценки качества воды использованы индексы Вудивис-са [20], Гуднайта и Уитлея [18], Балушкиной [2]. Оценка качества воды по показателям биотического индекса Вудивисса и олигохетного индекса Гуднайта и Уитлея проводилась согласно ГОСТ 17.1.3.07–825.

Токсикологические анализы воды и донных отложений проводили по аттестованным методикам, оценивая смертность низших ракообразных Daphnia magna Straus6, двигательную активность инфузорий Paramecium caudatum Ehrenberg7, биолюминесценцию бактериальной тест-системы «Эколюм»8.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

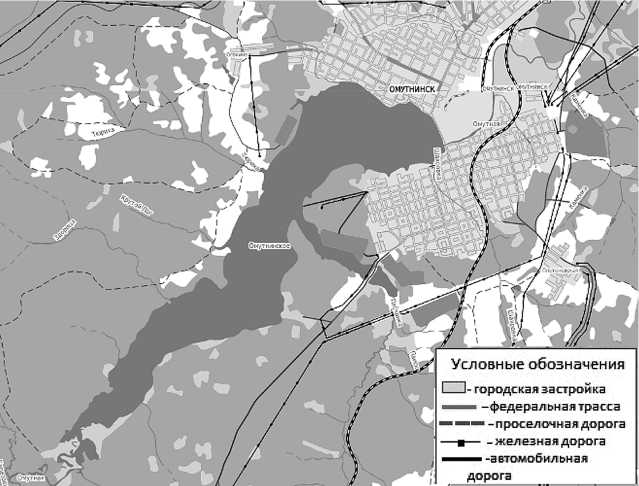

Анализ антропогенного воздействия. На водосборной площади пруда располагается город Омутнинск (рис. 1) с численностью населения более 22 тыс. человек. В городе функционируют предприятия черной металлургии, пищевой промышленности, деревообрабатывающего производства. Градообразующее предприятие города – АО «Омутнинский металлургический завод» (АО «ОМЗ»).

Омутнинское водохранилище используется для промышленного водоснабжения металлургического завода, осуществления санитарного и сезонного регулирования стока, в рекреационных целях. По гребню плотины проходит магистральная транспортно-пешеходная улица районного значения г. Омутнинска. Из литературных

Рис. 1. Схема расположения Омутнинского водохранилища. Составлена на основе данных интернет-ресурса https:// www.google.ru/maps

источников известно, что выбросы предприятий металлургии загрязняют пресноводные водоемы соединениями тяжелых и редкоземельных металлов [8].

Водохранилище имеет высокий индекс вытянутости, поэтому различные части водоема и примыкающих территорий отличаются по антропогенной нагрузке. Верховье пруда нагружено в меньшей степени, используется местным населением для целей рекреации и рыболовства. Берега водоема в центральной части активно используются садоводческими обществами, а также на этих участках располагаются детский оздоровительный лагерь и два санатория. Приплотин-ная часть имеет наиболее высокую степень антропогенной нагрузки: берега используются под жилую и хозяйственную застройку, по гребню плотины Омутнинского пруда проходит транспортно-пешеходная улица районного значения г. Омутнинска.

При визуальных маршрутных наблюдениях за водохранилищем и его берегами захламления берегов не выявлено. В 2012 году берега припло-тинной части были отсыпаны шлаком металлургического завода. Искусственные насыпи погружены в воду, что создает возможность миграции наиболее подвижных элементов в воду. Кроме того, ежегодно отмечается цветение водоема в его приплотинной части: оптическая плотность воды, отобранной у поверхности (0,3 м), варьировала в пределах 0,15–0,22 при измерении в кювете шириной 1 см при длине волны 615 нм.

Результаты гидрохимических анализов воды. За период наблюдений (2011–2014 годы) по основным гидрохимическим показателям превышения нормативов фиксировались только по содержанию железа от 1,2 до 3,8 ПДК, а также по показателю химического потребления кислорода (ХПК) (табл. 2). Высокое содержание железа свойственно водоемам таежной зоны и связано с геохимическими особенностями литогенной основы и промывным почвенным режимом [13], [17]. Бихроматная окисляемость по результатам большинства измерений приближается к ПДК (30 мг О/дм3) с пиком в 63 мг О/дм3. ХПК напрямую связано с поступлением в воду органических веществ, что связано с хозяйственно-коммунальными антропогенными источниками.

Несмотря на многолетнюю работу металлургических предприятий, превышений установленных нормативов для тяжелых металлов (меди кадмия, свинца) не выявлено.

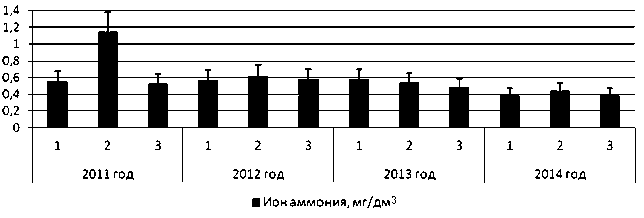

В средней части водохранилища периодически отмечается повышенное содержание ионов аммония до 1,14 мг/дм3, тогда как в верховье и нижней части водоема показатель не превышал 0,56 и 0,53 мг/дм3 соответственно. Источником является лечебно-оздоровительный профилакторий «Металлург», сбрасывающий сточные воды в пруд.

Повышенное содержание биогенных элементов, рост ХПК и, соответственно, органических веществ, вероятно, становится причиной периодического цветения водоема. Чаще всего цветение водоемов вызывают цианобактерии из родов: Anabaena, Aphanizomenon, Microcystis, Nodularia, Gloeotrichia и др. [14] Этот процесс опасен не только снижением содержания растворенного кислорода в процессе окисления органической массы, но и тем, что цианопрокариоты быстро утилизируют неорганические формы азота, выделяя при этом цианотоксины [12].

Таблица 2

|

Средние значения концентраций загрязняющих веществ и химических показателей в Омутнинском водохранилище в 2011–2014 годах |

||||

|

Компоненты, единицы измерения |

Верховье |

Средняя часть |

Приплотинная часть |

ПДК |

|

Ион аммония, мг/дм3 |

0,49 |

0,65 |

0,48 |

1,5 по азоту |

|

Нитрит-ион, мг/дм3 |

0,026 |

0,025 |

0,028 |

3,3 |

|

Нитрат-ион, мг/дм3 |

0,97 |

1,04 |

1,47 |

45 |

|

Фосфат-ион, мг/дм3 |

<0,2 |

<0,2 |

<0,2 |

3,5 |

|

Сульфат-ион, мг/дм3 |

2,95 |

3,63 |

3,26 |

500 |

|

Калий, мг/дм3 |

0,57 |

0,49 |

0,45 |

50 |

|

Натрий, мг/дм3 |

3,08 |

2,95 |

2,40 |

200 |

|

Кальций, мг/дм3 |

12,0 |

12,2 |

10,9 |

– |

|

Магний, мг/дм3 |

2,53 |

2,30 |

1,94 |

40 |

|

Железо, мг/дм3 |

0,67 |

0,75 |

0,66 |

0,3 |

|

Медь, мг/дм3 |

0,008 |

0,0010 |

0,011 |

1,0 |

|

Цинк, мг/дм3 |

0,010 |

0,014 |

0,008 |

1 |

|

Кадмий, мг/дм3 |

<0,0005 |

<0,0005 |

<0,0005 |

0,001 |

|

Свинец, мг/дм3 |

0,0026 |

0,0019 |

0,005 |

0,01 |

|

ХПК, мг О 2 /дм3 |

35,6 |

34,5 |

31,7 |

30 |

|

Растворенный кислород, мг О 2 /дм3 |

6,95 |

7,50 |

7,07 |

– |

|

Цветность, град. цветности |

92 |

80 |

91 |

– |

Примечание. Жирным шрифтом отмечены превышения ПДК для водоемов культурно-бытового назначения; погрешность всех измерений соответствует требованиям аттестованных методов.

Отметим, что в 2012 году введены в эксплуатацию новые очистные сооружения профилактория, и ситуация начала улучшаться. В 2014 году средняя часть пруда уже не отличается по содержанию аммонийного азота от других частей водоема (рис. 2).

Согласно классификации по УКИЗВ9, вода Омутнинского пруда относится ко 2-му классу качества и характеризуется как слабо загрязненная. Такая относительно благополучная ситуация на фоне непрерывного антропогенного воздействия объясняется достаточно высоким коэффициентом водообмена, равным 4,4. Это означает, что за год весь объем воды в водохранилище обновляется более 4 раз. Такой водный режим пруда делает возможной его эксплуатацию как в рекреационных и рыболовных целях, так и для использования предприятиями.

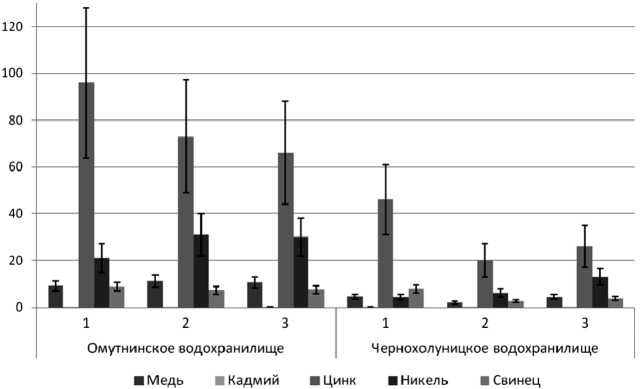

Результаты экологической оценки донных отложений. Содержание ТМ в донных отложениях Омутнинского пруда значительно варьиру- ет на разных участках водохранилища (табл. 3). Проблема нормирования степени загрязнения донных отложений в нашей стране находится на стадии решения, поэтому в качестве условной нормы приводим ПДК для почвы.

Превышений условных нормативов установлено не было. Тем не менее результаты исследований свидетельствуют о наметившейся тенденции возрастания содержания соединений цинка, кадмия и свинца в донных отложениях в направлении от верховьев к приплотинной части пруда, что связано с увеличением техногенной нагрузки в приплотинной части водоема, где, кроме металлургического завода, располагается городская застройка и автомобильная дорога районного значения. Берега в приплотинной части регулярно укрепляют путем отсыпки шлаком. Все перечисленные объекты могут быть источником дополнительного поступления ТМ в воду, а затем и в донные отложения. Кроме того, известно, что скорость течения в русловых и долинных

Рис. 2. Содержание ионов аммония в различных участках Омутнинского водохранилища в 2011–2014 годах: 1 – верховье, 2 – средний, 3 – приплотинный участки водоема

Таблица 3

Содержание валовых форм тяжелых металлов в донных отложениях Омутнинского водохранилища

|

Участок |

Содержание, мг/кг |

||||||

|

Медь |

Цинк |

Никель |

Кадмий |

Свинец |

Марганец |

Железо |

|

|

Верховье |

10,6 ± 2,4 |

66 ± 22 |

30 ± 8 |

0,23 ± 0,06 |

7,6 ± 1,6 |

510 ± 120 |

10500 ± 2600 |

|

Центральная часть |

11,2 ± 2,6 |

73 ± 24 |

31 ± 9 |

0,25 ± 0,06 |

7,2 ± 1,5 |

390 ± 90 |

9200 ± 2300 |

|

Приплотинная часть |

9,0 ± 2,1 |

96 ± 32 |

21 ± 6 |

0,30 ± 0,08 |

8,7 ± 1,8 |

400 ± 90 |

9600 ± 2400 |

|

ПДК |

55 |

100 |

85 |

– |

32 |

1500 |

– |

Примечание. ПДК для почв согласно ГН 2.1.7.2041-06.

Таблица 4

водохранилищах уменьшается в направлении к плотине, поэтому в приплотинной их части образуются вторичные отложения наиболее тонкого механического состава, обладающие повышенными аккумуляционными свойствами [3].

В условиях отсутствия нормативов накопления ТМ донными отложениями нами сделана попытка сравнить содержание соединений ТМ в Омутнинском пруду и Чернохолуницком пруду, который также расположен в Кировской области, приближен по гидрологическим показателям к изучаемому водохранилищу, но отличается меньшей антропогенной нагрузкой (рис. 3).

Сравнительный анализ содержания ТМ в донных отложениях двух водохранилищ показывает, что многолетнее непрерывное воздействие на Омутнинский пруд, несмотря на высокий коэффициент водообмена, создает условия антропогенного накопления ТМ.

Методы биодиагностики позволяют оценить эффекты накопленных доз загрязняющих веществ. Среди многочисленных биоиндикацион-ных подходов исследование состояния зообентоса является информативным методом, поскольку организмы бентосного сообщества непосредственно контактируют с донными отложениями.

Средние количественные показатели развития макрозообентоса Омутнинского пруда и состав групп приведены в табл. 4.

Показатели макрозообентоса

Омутнинского пруда (1 – доля по численности, %; 2 – доля по биомассе, %)

|

Группы зообентоса |

Верховье |

Средняя часть |

Приплотин-ная часть |

|||

|

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

|

|

Hydrida |

* |

* |

– |

– |

– |

– |

|

Nematoda |

7,7 |

2,2 |

40,6 |

5,1 |

2,4 |

1,0 |

|

Oligochaeta |

34,9 |

9,5 |

– |

– |

13,4 |

27,0 |

|

Hirudinea |

0,8 |

2,7 |

– |

– |

– |

– |

|

Heteroptera, lv. |

– |

– |

1,6 |

4,0 |

– |

– |

|

Trichoptera, lv. |

* |

* |

– |

– |

– |

– |

|

Chironomidae, lv. |

56,2 |

85,6 |

57,8 |

90,9 |

84,2 |

73,0 |

|

Ceratopogonidae, lv. |

0,4 |

0,1 |

– |

– |

– |

– |

|

Средняя численность, тыс. экз./м2 |

23,5 |

12,8 |

16,4 |

|||

|

Средняя биомасса, мг/м2 |

40,2 |

19,8 |

6,3 |

|||

Примечание. «*» – группа зообентоса найдена в качественных пробах; «–» – группа зообентоса не обнаружена.

В составе зообентоса Омутнинского пруда найдено 8 систематических групп водных беспозвоночных: гидры (Hydrida), круглые черви (Nematoda), малощетинковые черви (Oligochaeta), пиявки (Hirudinea), водяные клопы (Heteroptera),

Рис. 3. Сравнение накопления ТМ в Омутнинском водохранилище и Чернохолуницком пруду: 1 – верховье водохранилищ, 2 – средние части, 3 – приплотинные части

личинки ручейников (Trichoptera), представители семейств двукрылых: комары-звонцы (Chironomidae) и мокрецы (Ceratopogonidae). В верховье пруда отмечено 7 групп, в средней и приплотинной частях – по три группы.

Максимальные значения численности донных беспозвоночных отмечены в верховье пруда (23,5 тыс. экз./м2), минимальные – в средней части (12,8 тыс. экз./м2) (табл. 4). Показатели биомассы снижаются от максимальных значений (40,2 мг/м2), зафиксированных в верховье пруда, до минимальных – в приплотинной части (6,3 мг/м2).

В структуре зообентоса (см. табл. 4) по численности и биомассе доминируют личинки хи-рономид, причем наибольшая их доля по численности зафиксирована в приплотинной части пруда (84,2 %), по биомассе – в средней части (90,9 %).

Для оценки трофности Омутнинского водохранилища использовали общепринятые расчетные индексы [2], [18], [20], отраженные в табл. 5.

Таблица 5

Результаты оценки по биоиндикационным показателям качества воды Омутнинского водохранилища

|

Показатель |

Верховье |

Средняя часть |

Припло-тинная часть |

|

Биотический индекс Вудивисса, баллы |

2 |

2 |

2 |

|

Индекс Балушкиной |

6,89 |

7,18 |

6,86 |

|

Индекс Шеннона, бит/экз. |

1,02 |

1,08 |

0,73 |

|

Олигохетный индекс Гуднайта и Уитлея, % |

34,9 |

40,6 |

13,4 |

Анализ зависимости данных гидробиологического анализа от гидрохимического показал наиболее тесную связь олигохетного индекса и содержания в донных отложениях меди (r = 0,99). Выявленная прямая корреляционная зависимость, вероятно, связана с тем, что медь является необходимым живым организмам микроэлементом и в накопленных количествах оказывает эффект стимуляции. Ранее нами были показаны такие эффекты и для более высоких уровней загрязнения [16]. В то же время олиго- хетный индекс находится в тесной обратной зависимости от содержания в воде нитрат-ионов (r = –0,96).

В целом по результатам изучения проб зообентоса можно сделать вывод, что в Омутнинском водохранилище отмечается снижение таксономического разнообразия донных беспозвоночных. Единственный представитель индикаторов чистых вод – личинка ручейника, была обнаружена только в одном экземпляре в качественной пробе из верховья пруда. Массовое развитие получают личинки хирономид. Полное отсутствие чувствительных к загрязнению личинок веснянок и поденок [19], низкие показатели индекса Шеннона свидетельствуют о значительной трансформации сообществ донных беспозвоночных пруда. По результатам биоиндикационной оценки воды Омут-нинского пруда в основном отнесены к классам грязных и загрязненных.

Кроме биоиндикационного метода использовали три методики биотестирования с использованием тест-организмов разных уровней организации: бактериальную тест-систему «Эколюм», простейших Paramecium caudatum Ehrenberg, низших ракообразных Daphnia magna Straus. Предварительно перед проведением анализа была установлена чувствительность используемых тест-объектов к стандартным токсикантам в соответствии с требованиями аттестованных методик.

Результаты биотестирования донных отложений представлены в табл. 6.

Донные отложения являются аккумулирующей частью водных экосистем и часто накапливают загрязняющие вещества в концентрациях, значительно превышающих их в водной толще. Эта закономерность наблюдается и в исследуемом водоеме. Однако, согласно проведенному токсикологическому анализу, донные отложения Омутнинского водохранилища являются нетоксичными. Этот факт объясняется тем, что при биотестировании время контакта с тестируемой средой ограничено условиями методики. В то же время предыдущий блок исследований показал очевидное воздействие на естественные популяции, что связано с непрерывным контактом организмов-биоиндикаторов с исследуемой средой.

Таблица 6

Результаты биотестирования проб донных отложений Омутнинского водохранилища

|

Место отбора пробы |

Токсичность |

Заключение о токсичности |

||

|

Инфузории, Т (у.е.) |

Тест-система «Эколюм», Т (у.е.) |

Смертность D. magna , % |

||

|

Верховье |

0,16 I группа |

0 (–16,28)* I группа |

0 |

Пробы не оказывают острого токсического действия |

|

Средняя часть |

0,15 I группа |

0 (–33,52)* I группа |

0 |

|

|

Приплотинная часть |

0,04 I группа |

0 (–50,21)* I группа |

0 |

|

Примечание: * – в скобках указан фактический индекс Т, его отрицательные значения свидетельствуют о стимуляции биолюминесценции.

По тест-системе «Эколюм» выявлена стимуляция тест-функции (табл. 6). Это может быть связано как с наличием биогенных элементов в исследуемых пробах, так и с выявленным накоплением ТМ. Известно, что токсическое действие многих веществ, в том числе ТМ, начинает проявляться со стимуляции жизненных функций.

Отметим, что инфузории и бактерии различной видовой принадлежности высоко чувствительны к соединениям тяжелых металлов [10], [11]. Ответная реакция проявляется на уровне долей ПДК, но при соблюдении важного условия – подвижного состояния элемента. Сорбционно-аккумулирующая деятельность гидробионтов, повышение уровня рН и содержания органических частиц приводят к превалированию нелабильных форм металлов в водах [8], что снижает показатели токсичности. Такой феномен усложняет биодиагностику, но для экосистемы процесс является фактором устойчивости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследованное водохранилище по многим параметрам и происходящим процессам является типичным водоемом нечерноземной полосы России, поэтому полученные данные могут быть использованы для сравнительных характеристик в отношении других прудов и озер.

Отличительной особенностью Омутнинско-го пруда является высокий коэффициент водообмена, за счет чего имеющее место загрязнение соединениями тяжелых металлов, азота и орга- ническими веществами практически не отражается на качестве воды. Сложившийся режим эксплуатации привел к выраженной тенденции накопления соединений тяжелых металлов в донных отложениях по сравнению с аналогичным водоемом с меньшей нагрузкой, причем содержание цинка, кадмия и свинца возрастает в направлении от верховьев к приплотинной части пруда.

Среди использованных подходов к биодиагностике состояния пруда наиболее показательным стал метод исследования макрозообентоса. При биотестировании острой токсичности проб донных отложений не выявлено, что является доказательством устойчивости сформировавшихся отложений против миграции из них накопленных загрязняющих веществ.

В итоге основными проблемами эксплуатации Омутнинского водохранилища являются не загрязнение, а цветение водоема, снижающее потребительские свойства воды для целей коммунального хозяйства, рекреации, рыболовства и промышленности. Углубление водоема, его дополнительное зарыбление, а также контроль степени очистки сбрасываемых в пруд сточных вод должны быть первыми шагами к решению данной проблемы. Администрация Омутнин-ского района Кировской области и управление АО «Омутнинский металлургический завод», изначально заинтересованные в результатах исследования, готовы к таким природоохранным мероприятиям.

Ol’kova A. S., Vyatka State University (Kirov, Russian Federation)

THE PROBLEMS OF EXPLOITATION AND ECOLOGICAL STATUS OF OMUTNINSK RESERVOIR LOCATED IN KIROV REGION

Список литературы Проблемы эксплуатации и экологического состояния Омутнинского водохранилища Кировской области

- Авакян А. Б., Салтанкин В. П., Шарапов В. А. Водохранилища. М., 1987. 331 с.

- Балушкина Е. В. Хирономиды как индикаторы степени загрязнения воды. Методы биологического анализа пресных вод. Л.: ЗИН АН СССР, 1976. С. 106-118.

- Буторин Н. В., Зиминова Н. А., Кудрин В. П. Донные отложения Верхневолжских водохранилищ. Л.: Наука, 1975. 156 с.

- Грибовский Ю. Г., Нохрин Д. Ю., Торчицкий А. Н., Давыдова Н. А. Результаты комплексного обследования экологического состояния Магнитогорского водохранилища//РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». 2009. № 1. С. 64-69.

- Дмитриев М. Т., Казнина Н. И., Пинигина И. А. Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. М.: Химия, 1989. 368 с.

- Кальная О. И., Аюнова О. Д. Особенности функционирования Шанагорского плеса Саяно-Шушенского водохранилища и его влияние на экологическое состояние окружающей среды//Фундаментальные исследования. 2014. № 12. С. 1452-1462.

- Каякин В. В., Дмитриева И. Л., Бабков С. А. Комплексная оценка состояния водохранилищ Волжско-Камского каскада по критериям экологической безопасности//Актуальные проблемы водохранилищ: Тез. докл. Ярославль, 2002. С. 269-270.

- Никаноров А. М., Жулидов А. В. Биомониторинг металлов в пресноводных экосистемах. Л.: Гидрометеоиздат, 1991. 312 с.

- Никаноров А. М., Хоружая Т. А. Внутриводоемные процессы в крупных водохранилищах юга России (загрязнение, эвтрофирование, токсификация)//География и природные ресурсы. 2014. № 2. С. 35-43.

- Олькова А. С. Биотестирование в научно-исследовательской и природоохранной практике России//Успехи современной биологии. 2014. Т. 134. № 6. С. 614-622.

- Олькова А. С., Дабах Е. В. Опыт интерпретации результатов биотестирования поверхностных вод при химическом и радиоактивном загрязнении//Теоретическая и прикладная экология. 2014. № 3. С. 21-28.

- Патова Е. Н. Цианопрокариотическое «цветение» водоемов восточно-европейских тундр (флористические и функциональные аспекты)//Теоретическая и прикладная экология. 2007. № 3. С. 4-10.

- Перельман А. И., Касимов Н. С. Геохимия ландшафта. М.: Астрея-2000, 1999. 730 с.

- Петросян В. С., Шувалова Е. А., Лухтанов В. Т., Кульнев В. В. Предотвращение загрязнения природных водоемов цианотоксинами с помощью микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР № С-111//Экология и промышленность России. 2015. № 4. С. 36-41.

- Подгорная Т. И. Оценка состояния и прогноз изменения окружающей среды под влиянием техногенных воздействий. Хабаровск: Институт архитектуры и строительства ХГТУ, 1997. 37 с.

- Семенов А. Д. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 541 с.

- Тюлин В. В. Почвы Кировской области. Киров: Волго-Вят. кн. изд-во, Киров. отд-ние, 1976. 288 с.

- Goodnight C. J., Whitley L. S. Oligochaetes as indicators of pollution//Proc. 15th Ind. Waste Conf., Pardue Univ. Eng. Ext. 1961. Ser. 106. P. 139-142.

- Srivastava V. D. Ephemeroptera larvae as component of aquatic environment and their role as bio-indicator of pollution//Pesticide Residues Enoiron. Pollut.: Proc. Nat. Symp., Muzaffarnagar, Oct. 2-4, 1985. Muzaffarnagar, 1986. P. 206-218.

- Woodiwiss F. S. The biological system of stream classification used by the Trent River Board//Chemistry and Industry. 1964. № 11. P. 443-447.