Проблемы обеспечения продовольственной безопасности России в условиях формирования Евразийского экономического союза

Автор: Чекалин В.С.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Статья в выпуске: 5 (50), 2014 года.

Бесплатный доступ

В документе отмечается стандартная правовая база в области безопасности пищевых продуктов региональных интеграционных образований в Содружестве Независимых Государств. Анализируются причины противоречий стран-членов ЕАЕУ, возникающих во взаимной торговле; включая дифференциацию уровня государственной поддержки сельского хозяйства. Производится оценка суточного уровня продовольственной безопасности России и возможности ее предоставления за счет внутренних ресурсов и взаимной торговли со странами-членами ЕАЕУ. Основные направления совершенствования национальной аграрной политики России в целях обеспечения безопасности пищевых продуктов на основе повышения конкурентоспособности товара отечественных производителей, а также аграрной политики ЕАЕУ на основе доходности межправительственных экономических контрольных инструментов этой сферы экономики.

Продовольственная безопасность, сельскохозяйственная политика, агропродовольственный рынок, евразийский экономический союз, таможенный союз, wto, внешняя торговля

Короткий адрес: https://sciup.org/147124187

IDR: 147124187 | УДК: 338.439.02.001.25(47+57):339.923:061.1ЕС

Текст научной статьи Проблемы обеспечения продовольственной безопасности России в условиях формирования Евразийского экономического союза

Залогом обеспечения продовольственной безопасности государства является устойчивое развитие сельского хозяйства. В последнее время все большее распространение получают принципы повышения уровня продовольственной безопасности в формате коллективной продовольственной безопасности, также учитывающие взаимосвязь продовольственной безопасности и устойчивого сельского хозяйства. Примером такого отношения является осуществление Единой аграрной политики в Европейском союзе. Были приняты согласованные решения в сфере продовольственной безопасности в рамках Большой 8, Большой 20, в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Принципы коллективной продовольственной безопасности реализуются также в формате Содружества независимых государств (СНГ), Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП), Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Союзного государства.

Изменяющаяся ситуация в международных отношениях показывает стратегический характер выбора партнеров в сфере обеспечения коллективной продовольственной безопасности.

За последние годы в рамках региональных интеграционных формирований на пространстве СНГ был принят ряд важных нормативных правовых документов, в частности: Концепция повышения продовольственной безопасности государств- участников СНГ (2010); Концепция агропромышленной политики государств-членов ЕврАзЭС (2005); Концепция продовольственной безопасности ЕврАзЭС (2009); Соглашение о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства ТС (2010); Концепция согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государств-членов ТС и ЕЭП (2013); Договор о Евразийском экономическом союзе (раздел XXV – «Агропромышленный комплекс», 2014); Концепция единой аграрной политики Союзного государства (2010). Таким образом, в рамках ЕАЭС сложилась весьма разветвленная система нормативного правового обеспечения в сфере развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности.

Вместе с тем, для достижения целей перечисленных концептуальных документов необходимы согласованные межгосударственные механизмы их реализации. В результате, несмотря на то, что уже сформулированы основные направления осуществления на территории ЕАЭС скоординированной политики в отношении сельскохозяйственной продукции и продовольствия, действующая договорно-правовая база не позволяет реализовать целостную политику в вопросах развития сельского хозяйства и регулирования общего аграрного рынка, а соответственно, и обеспечения продовольственной безопасности [1, 2].

Это касается и национального законодательства. В странах-членах ЕАЭС действуют нормативные правовые акты, определяющие политику в сфере обеспечения национальной продовольственной безопасности: Концепция национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь (2004); Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации (2010); Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан» (2012).

Эти документы, несмотря на различия в правовом статусе, исходят из единого понимания сути продовольственной безопасности. Однако они так же, как и национальные долгосрочные программы развития сельского хозяйства, не в полной мере учитывают возрастающий уровень интеграции в рамках союза. В результате во внешнеторговых операциях импорт продовольствия из третьих стран по-прежнему занимает подавляющую долю, а потенциал общего аграрного рынка не в полной мере задействован для обеспечения продовольственной безопасности стран-участниц ЕАЭС.

Кроме того, возрастающая взаимная торговля продовольствием в рамках союза порой вызывает противоречия. Этому есть и объективная причина: наши страны проходят ступени интеграции в очень быстром режиме. Этому темпу не всегда соответствует скорость создания национальной нормативной правовой базы, развития институтов, подготовка соответствующих кадров [4].

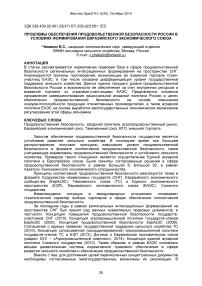

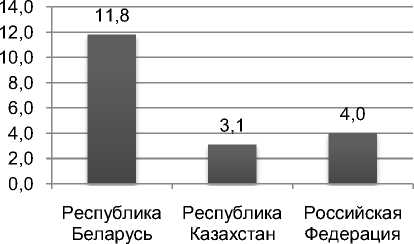

Следует отметить, что, несмотря на это, в 2013 г. сельскохозяйственная продукция и продовольствие – это единственная группа товаров, по которой растет взаимная торговля во всех странах-участницах: ее объем увеличился на 16,6% и составил 8,2 млрд долл. США, а удельный вес в структуре взаимной торговли вырос с 10,4% до 12,8%. Этот рост происходит, в том числе, на рынке молока и молокопродуктов: на фоне снижения производства молока в России увеличились поставки молочной продукции из Республики Беларусь. Такая ситуация вызывает дискуссию об уровне господдержки сельского хозяйства в наших странах, необходимости равной конкуренции (рис. 1).

Уровень государственной поддержки сельского хозяйства, %

Доля поддержки искажающей торговлю, %

Источник: Евразийская экономическая комиссия

Рисунок 1 - Государственная поддержка сельского хозяйства в странах-участницах ТС и ЕЭП в 2011 г.

На наш взгляд, у этой проблемы есть и другой аспект. Вступив в ВТО в одностороннем формате на согласованных условиях, Россия, а по сути и ТС, потеряли свободу в тарифном регулировании и квотировании импорта из третьих стран. В результате складывается ситуация, когда белорусская продукция вынуждена конкурировать с российской на суженном за счет поставок из дальнего зарубежья рынке. Механизм регулирования импорта из третьих стран с помощью квот, когда квоты сокращаются по мере роста внутреннего производства, как это успешно делалось в последние годы на российском рынке мяса, уже невозможен.

Можно отметить в целом положительную динамику в сфере обеспечения продовольственной безопасности России. Сельское хозяйство в 2008-2013 гг. росло в среднем на 3,6% ежегодно даже с учетом серьезных засух в 2009, 2010, 2012 годах. По этой же причине среднегодовой валовой сбор зерновых культур в среднем за минувшее пятилетие сохранился на уровне предыдущего пятилетия, в то же время риса увеличился на 58%, сахарной свеклы – на 36%, подсолнечника – на 29%. Производство скота и птицы в 2013 г. к 2008 г. возросло на 36%, в том числе в сельскохозяйственных организациях – на 76%. Однако сохраняется отрицательная динамика в производстве мяса крупного рогатого скота и молока.

Несмотря на природные катаклизмы, переходящих запасов продовольствия было достаточно для поддержания в целом стабильной обстановки на внутреннем агропродовольственном рынке. Продолжалось развитие его логистики и инфраструктуры. В 2009-2013 гг. реальные располагаемые доходы населения выросли на 18,3%, что способствовало росту потребления продовольствия.

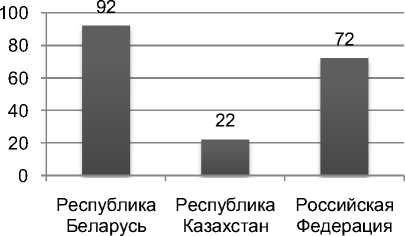

Вместе с тем, положительная динамика развития сельского хозяйства в России позволила достичь целевых значений продовольственной независимости не по всем видам продукции. Если по продукции растениеводства они даже превышены, то доля отечественного производства в формировании ресурсов мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов остается ниже порогового уровня. Эти показатели планируется достичь к 2020 году (рис. 2).

Зерно Сахар Растительное Картофель Мясо и Молоко и масло мясопродукты молокопродукты

Пороговое значение 2013 г. 2020 г. Государственная программа

Источник: Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, расчеты на основе данных Росстата, Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы

Рисунок 2 - Удельный вес отечественной продукции в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка соответствующих продуктов, %

В результате Россия вынуждена тратить значительные финансовые ресурсы на импорт продовольствия: в 2013 г. – это 43,1 млрд долл. США.

В условиях необходимости ограничения импорта продовольствия из отдельных стран дальнего зарубежья вопрос обеспечения продовольственной безопасности приобретает особую значимость. С одной стороны, это необходимость ускорения импортозамещения, что потребует корректировки механизмов и объемов поддержки отечественных производителей. С другой стороны, возможность расширить взаимный товарооборот продовольствием в рамках ЕАЭС на основе коллективной продовольственной безопасности.

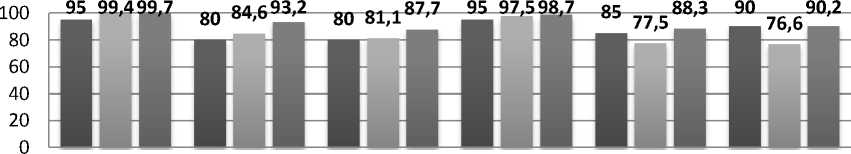

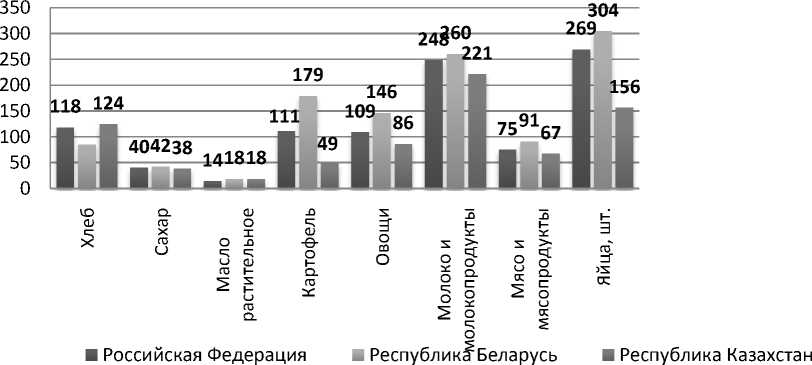

При этом следует отметить, что даже с учетом импорта по отдельным видам продукции в России еще не достигнут уровень потребления, соответствующий рациональным нормам. Это касается таких видов продовольствия, как фрукты, овощи, картофель, молоко и молокопродукты (рис. 3).

При этом в Республике Беларусь уровень потребления продуктов питания заметно выше, чем в Российской Федерации, что связано с существенно более высоким уровнем производства на душу населения: по молоку – в 3,5 раза, по мясу – в 2 раза, по зерну – в 1,5 раза.

В условиях недостаточности производства в одной стране и излишков ее производства в другой, импорт продовольствия из Республики Беларусь в Российскую Федерацию можно рассматривать как элемент продовольственной безопасности России в рамках ЕАЭС. Но при этом нам необходимо создать равные условия конкуренции производителям, чтобы подобные отношения не вызывали упомянутых противоречий.

Источник: Росстат, Белстат, Агентство Республики Казахстан по статистике

Рисунок 3 - Потребление продуктов питания на душу населения в странах ЕАЭС в 2013 г., кг

Таким образом, основные проблемы в сфере продовольственной безопасности в рамках формирующегося ЕАЭС связаны с текущим форматом нашей интеграции и уровнем развития производства, а именно: с существенными различиями в механизмах и объемах государственной поддержки сельского хозяйства, отсутствием единой методологии расчета уровня государственной поддержки; с тем, что в структуре импорта значительные его объемы в части продовольствия поступают из третьих стран [5]. Даже в Республике Беларусь импорт продовольствия достигает 440 долл. США в расчете на душу населения, что выше, чем, например, в России. С другой стороны, это является резервом для наращивания производства и взаимной торговли.

Проблемы обеспечения продовольственной безопасности России связаны главным образом с тем, что реализуются все те риски, которые указаны в Доктрине как возможные. Это макроэкономические риски, связанные с замедлением роста экономики страны в целом, инвестиций, доходов населения, а соответственно, замедлением роста спроса на продовольствие, что будет тормозить производство, а также с бюджетными ограничениями и нестабильностью расходов на поддержку сельского хозяйства; технологические риски, связанные с сохранением отставания от развитых стран в уровне технологического развития отечественной производственной базы. В условиях изменения в международных отношениях возникают риски технологической зависимости аграрного сектора России от зарубежных стран; из-за усиления технологических рисков повышается подверженность сельскохозяйственного производства рискам, связанным с неблагоприятными климатическими изменениями; после вступления России в ВТО повышаются внешнеторговые риски, причем в соответствии с договоренностями степень либерализации таможенного режима в ближайшие годы будет нарастать. При этом, несмотря на некоторый прогресс в Дохийском раунде переговоров, перспективы снижения развитыми странами уровня поддержки своих сельскохозяйственных производителей пока туманны.

Решение проблем обеспечения продовольственной безопасности России в условиях формирования Евразийского экономического союза, на наш взгляд, должно осуществляться по двум направлениям.

Во-первых, совершенствование национальной аграрной политики и повышение конкурентоспособности продукции отечественных производителей, ускорение импортозамещения. Ключевым положением, по нашему мнению, является повышение инвестиционной привлекательности отрасли на основе увеличения доходности сельскохозяйственного производства. Это связано и с увеличением доли сельскохозяйственных производителей в конечной розничной цене продовольствия, а значит развитием кооперации; и с совершенствованием ценообразования на рынках материально-технических ресурсов для сельского хозяйства, в том числе контролируемых государственными монополиями; и с увеличением государственной поддержки аграрного сектора [3].

Во-вторых, совершенствование аграрной политики ЕАЭС на основе выработки межгосударственных экономических механизмов регулирования. При этом мы полагаем, что, помимо единых методологических подходов к государственной поддержке и регулированию рынков на национальном уровне, странам-членам следует по примеру Европейского союза начать переход к формированию наднационального финансового фонда, с помощью которого Евразийская экономическая комиссия смогла бы внедрять единые меры оказания поддержки производителям и создавать общий экономический механизм в аграрном секторе нашего союза, проводить единую прозрачную аграрную политику, не только составлять фактические и прогнозные балансы взаимной торговли, но и создавать условия для устойчивого развития отрасли.

Для повышения продовольственной безопасности Российской Федерации и стран ЕАЭС за счет развития взаимной торговли также важно создание соответствующей товаропроводящей инфраструктуры, включая оптовые логистические центры для упрощения доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам сбыта.

Решению этих задач способствовало бы закрепление в международных договорах, регламентирующих реализацию единой аграрной политики, количественных ориентиров обеспечения продовольственной безопасности и независимости, как отдельных стран-участниц, так и союза в целом, в том числе положения о необходимости производства основных пищевых продуктов в объеме 80% от их годового потребления в соответствии с рациональными нормами.

Таким образом, для комплексного решения проблем продовольственной безопасности необходимы согласованные индикативные показатели развития агропромышленного комплекса стран-участниц нашего союза, единое регулирование аграрного рынка, общие механизмы технологической модернизации, унификация требований к качеству и безопасности продукции, создание единой системы товародвижения и информационного обеспечения интеграционного формирования. Такой подход устранит предпосылки для возникновения принципиальных противоречий во взаимной торговле, будет способствовать устойчивому росту сельскохозяйственного производства на пространстве Евразийского экономического союза, а следовательно, повышению продовольственной безопасности наших стран.

Список литературы Проблемы обеспечения продовольственной безопасности России в условиях формирования Евразийского экономического союза

- Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 года) . -Режим доступа: справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

- Концепция согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства (Решение Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств от 29 мая 2013 г. №35) ./РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан. -Режим доступа: Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан.

- Серков, А. Ф. Совершенствование экономического механизма реализации государственной программы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы/А. Ф. Серков, В. С. Чекалин//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. -2013. -№ 6. -С. 7-11

- Тарасов, В. И. Рифы на пути ВТО/В. И. Тарасов. -М.: ООО «Угрешская типография», 2013. -362 с.

- Ушачев, И. Г Проблемы обеспечения конкурентоспособности продукции АПК в условиях региональной интеграции и глобализации/И. Г. Ушачев, А. Ф. Серков, В. И. Тарасов, В. С. Чекалин//АПК: экономика, управление. -2013. -№ 7. -С.3-14.