Проблемы оценки показателей стратегического планирования социально-экономического развития региона

Автор: Новоселов Александр Сергеевич, Фалеев Александр Васильевич

Журнал: Региональная экономика и управление: электронный научный журнал @eee-region

Статья в выпуске: 1 (61), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены основные группы проблем стратегического планирования, а также проанализированы показатели эффективности экономики региона с точки зрения данной проблематики. Выявлены актуальные организационные, экономические и правовые проблемы стратегического планирования, проведен сравнительный анализ социально-экономических показателей, характеризующих интересы основных участников регионального стратегирования, а также предложены варианты дальнейших исследований для совершенствования процессов стратегирования.

Стратегическое планирование, государственное управление, муниципальное управление, региональное развитие, региональная экономика, региональное стратегирование, валовой региональный продукт

Короткий адрес: https://sciup.org/143170984

IDR: 143170984

Текст научной статьи Проблемы оценки показателей стратегического планирования социально-экономического развития региона

В современных условиях система управления и ресурсы являются главными факторами, которые определяют успехи экономического развития страны и ее регионов, уровень и качество жизни населения. При этом следует подчеркнуть, что главным фактором является система стратегического планирования и управления, т.к. именно от нее зависит эффективность использования имеющегося ресурсного потенциала, его воспроизводство и замещение [1-4].

Стратегическое планирование и управление страной и ее регионами – это процесс, включающий определение долгосрочных целей социальноэкономического развития, проблем с которыми связано их достижение, выделением приоритетных направлений развития экономики, принципов, лежащих в основе механизма управления, а также инструментов механизма управления и системы институтов, обеспечивающих реализацию принимаемых управленческих решений. Стратегическое планирование является уникальным инструментом, привнесенным в сферу государственного управления, а также и в правовую сферу из экономической. Однако, с возрастанием интеграции региональной экономики в систему международных экономических отношений процесс стратегирования требует учета роли объекта в структуре глобальной экономики.

Формирование методологических подходов к исследованию проблем стратегического планирования и управления экономикой региона проходит по нескольким направлениям. Первое направление включает исследование проблем стратегического планирования процессов формирования экономики региона, а также ее отдельных элементов [5]. Формирование второго направления связано с развитием экономических отношений в региональной системе, с одной стороны, и распространением инноваций в регионах — с другой, что привело к появлению работ, посвященных анализу взаимосвязей в процессе планирования региональных инноваций и инвестиций [6]. Третье направление возникло под влиянием процессов глобализации экономики и включает большое количество работ, посвященных планированию и управлению процессами развития регионов в рамках мировой экономической системы [7]. Одновременно с этими исследованиями развивается четвертое направление, включающее исследования на основе системно-комплексного подхода к стратегическому планированию развития экономики региона [8].

В российских экономических исследованиях проблемы регионального стратегического планирования и управления анализируются с точки зрения различных аспектов: отношения между элементами системы управления экономикой региона, обеспечение комплексного социально-экономического развития региона, согласование интересов государства и регионов и др. [9].

Вместе с тем, недостаточно глубоко исследованы проблемы оценки показателей стратегического планирования и возникающих в связи с этим проблем, связанных с недостаточной информационной обеспеченностью процессов управления социально-экономическим развитием регионов и муниципальных образований [10].

Принятие в России Федерального закона № 172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании в Российской Федерации» вызвало большое количество дискуссий и разногласий. Указанный ФЗ устанавливает правовые основы стратегического планирования Российской Федерации, закрепляет полномочия федеральных и региональных органов власти, а также органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования (Федеральный закон № 172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании в Российской Федерации». — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ ). Однако применение на практике этого закона выявило его многочисленные недостатки и повлекло возникновение многих проблем в рамках деятельности по стратегическому планированию. Многие авторы в своих исследованиях затрагивают различные проблемы стратегического планирования [11-14]. В данной работе проводится исследование соответствия основных социально-экономических показателей, используемых при стратегировании региона, интересам основных участников этого процесса.

Цель исследования состоит в анализе актуальных проблем стратегирования территорий и основных показателей, характеризующих интересы участников регионального стратегирования. Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:

-

• обобщить и классифицировать актуальные проблемы стратегирования территорий,

-

• провести анализ тенденций изменения ВРП Новосибирской области с учетом колебаний курса рубля относительно USD,

-

• провести сравнительный анализ социально-экономических показателей, характеризующих интересы основных участников регионального стратегирования.

Объектом исследования является региональная экономическая среда. Предметом исследования являются показатели, отражающие интересы основных участников регионального стратегирования. Методы исследования: эмпирические исследования, анализ, синтез, статистические методы.

Актуальные проблемы регионального стратегического планирования

На основе анализа и обобщения существующих исследований по региональному стратегическому планированию, можно сформулировать и условно классифицировать следующие проблемы.

Организационные проблемы:

-

• противоречие между реально высокой централизацией финансовых ресурсов в рамках государства и желанием децентрализации принятия управленческих решений по вопросам экономического развития. Отсутствие ясности в распределении функций между субъектом Федерации и органами местного самоуправления. Распределение большей части бюджетных средств в пользу федерального центра и субъектов с низким налоговым потенциалом, что является причиной отсутствия стимулов для нахождения решений, обеспечивающих рост использования ресурсного потенциала территории.[11]

-

• акцент на поддержке отрасли сельского хозяйства вместо устойчивого и непрерывного развития самих сельских территорий. Необходимость приведения структуры администраций в соответствие с функциями, обоснованными стратегией, а также усиления механизмов конструктивного взаимодействия подразделений администрации, установления взаимодействия с региональной властью по стратегическим вопросам.[12]

-

• низкая степень практической реализации стратегий социальноэкономического развития регионов России – лишь в 8,2% случаев стратегия реализуется на 30% от запланированных мероприятий по обозначенным векторам развития, в остальных случаях, объем запланированных мероприятий реализуется в пределах 5-18% от общего количества плановых мероприятий. Низкое качество документов стратегического планирования, которые зачастую просто не могут быть реализованы по причине несоответствия запланированных мероприятий полномочиям органов исполнительной власти, что при планировании не было учтено разработчиками.[18]

-

• приватизированные предприятия и вновь созданный частный бизнес не участвуют в процессе стратегического планирования, при этом к такому бизнесу относятся во многом базовые отрасли и отрасли научнотехнического прогресса. Исключение бизнеса из процесса стратегического планирования исключает комплексность и сбалансированность развития экономики России, так как такие предприятия являются одними из самых главных и важных участников всех экономических процессов.

-

• муниципальным органам власти отведена достаточно скромная роль в системе стратегического планирования. Однако, при формировании исходной информации и базы данных муниципалитеты должны играть главную роль.

Экономические проблемы:

-

• значительная зависимость реализации программ стратегического развития от финансирования, дефицит бюджетных средств, выделяемых на эти цели. Расширение использования механизмов государственно-частного партнерства в поиске и привлечении внешних инвесторов, необходимость разработки механизмов эффективного взаимодействия и партнерства с бизнесом и активными группами местного сообщества.[12]

-

• адекватная оценка наличия стратегического потенциала субъекта планирования, достаточность его стратегических ресурсов, умение руководства выбирать направления их концентрации. Субъекты экономики региона экономически равноправны, прямо не входят в государственную «вертикаль» власти и самостоятельно координируют свою деятельность между собой, непосредственно управлять ими невозможно.[17]

-

• в России за последние восемь лет в два раза сократилось количество регионов-доноров — субъектов, не получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Таковыми являются восемь регионов, к числу которых относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, Самарская область, Тюменская область с автономными округами (ХМАО и ЯНАО) и Сахалинская область. При этом растущая зависимость региональных и местных бюджетов от федерального финансирования остается очень высокой. Так, например, доходная часть бюджетов семи регионов (Республика Алтай, Дагестан, Ингушетия, Тыва, Карачаево-Черкесская и Чеченская республики, Камчатский край) сформирована за счет межбюджетных трансфертов на 60%, а еще у 16 субъектов – более чем на 40%.[19]

Правовые проблемы:

-

• в Законе «О стратегическом планировании в Российской Федерации» понятие «участник стратегического планирования» определено противоречиво и неоднозначно, нет общего определения, вместо этого в ст. 9 Закона дается закрытый перечень государственных и муниципальных органов власти – участников стратегического планирования и ряд отсылочных норм.[16]

-

• статья 10 Закона о стратегическом планировании предусматривает только полномочия государственных и муниципальных органов власти, однако, полномочий иных органов и организаций не предусмотрено, что является существенных упущением, так как основной объем экономической деятельности осуществляется именно в этих организациях – субъектах экономической деятельности как государственной и муниципальной, так и частной форм собственности.[15]

-

• существующая нормативно-правовая основа государственного стратегического планирования не устанавливает механизма жесткой взаимосвязи между принимаемыми стратегическими и среднесрочными решениями и основным инструментом планирования – федеральным бюджетом. Действующее законодательство в сфере стратегического планирования не обеспечивает обоснованного принятия решений по достижению стратегических целей развития страны. Законом не предусматривается необходимой процедуры поддержки принятия решений. Регламентация содержания процессов принятия решений подменена формализацией документооборота процедур планирования и не устанавливает эффективного механизма взаимодействия и координации между органами власти. Есть проблемы законодательства, состоящие во введении законодательных терминов, не имеющих нормативной и даже доктринальной понятийной определенности.[16]

-

• недостаточность правоприменительной практики в сфере государственного стратегического планирования и управления. Анализ существующей практики показывает, что деятельность, в части применения норм о стратегическом планировании, представляет собой хаотичный набор действий отдельных субъектов стратегического планирования, подчиняющихся общим принципам, но по-разному достигающих общей цели. Таким образом, отсутствует необходимая координация деятельности субъектов, что приводит к растрате ресурсов и затрудняет решение важных социально-экономических задач.

Помимо указанных выше проблем, имеет смысл подробнее остановиться на проблеме адекватной, всесторонней оценки социально-экономического развития региона по различным показателям для целей стратегирования. На данный момент основным показателем эффективности экономики субъекта Федерации является ВРП, данные о ВРП являются общедоступными и публикуются на официальном сайте Росстата [21,22].

Новосибирская область – регион, одним из конкурентных преимуществ которого является высокий уровень диверсификации экономики. Объем валового регионального продукта Новосибирской области (ВРП) — обобщающего показателя, характеризующего результат производства товаров и услуг в регионе, составил в 2017 году 1140,9 млрд. рублей (103,8% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года). Оценка 2018 года – 1182,6 млрд. рублей (101,4% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года). Важную роль в структуре ВРП и в целом в экономической жизни региона играет промышленный комплекс, удельный вес которого по итогам 2017 года составил 19,3%. Торговля является одним из динамично развивающихся секторов экономики Новосибирской области, на ее долю приходится 15,4% в структуре ВРП. Данная сфера характеризуется наличием крупных розничных сетей и значительного количества оптовых компаний. В производственной структуре ВРП на долю сельского, лесного хозяйства приходится 4,2%, строительства — 3,8%. По видам экономической деятельности «Транспортировка и хранение» и «Деятельность в области информации и связи» формируется (соответственно) 15,4% и 4,2% добавленной стоимости. Деятельность профессиональная, научная и техническая по итогам 2017 года составила 4,9% в ВРП. Традиционно высокой в структуре ВРП (32,8%) является суммарная доля видов экономической деятельности, связанных со сферой общественных услуг (образование, здравоохранение, операции с недвижимым имуществом, финансовая деятельность и другие виды услуг).

В проведенном ранее исследовании [20] были проанализированы такие показатели, как доходы населения, доходы бюджета и доходы организаций Новосибирской области за период с 2006г. по 2017 г. Были сделаны выводы о том, что только в последние два года ситуация в экономике области начинает выравниваться, после кризиса и наметился рост. При этом в ходе исследования было выявлено, что частный бизнес в первую очередь и наиболее быстро реагирует на любые изменения в экономической и социальной сфере, Рост прибыли бизнеса влечет рост бюджета региона, что в свою очередь отражается на росте среднедушевого дохода населения. Снижение прибыли компаний региона ведет к снижению объема регионального бюджета и падению среднедушевого дохода.

Результаты исследования

В связи с необходимостью разработки стратегических направлений устойчивого экономического развития региона в условиях глобальной конкуренции было признано целесообразным дополнить проведенное исследование такими показателями, как ВРП и уровень безработицы. Эти два показателя являются важными критериями для оценки благополучия региона как на экономическом, так и на социальном уровне.

Ниже приведены данные о размере ВРП на душу населения по Новосибирской области за период с 2006 г. по 2017 гг. (табл. 1). Кроме того, приведены эти же данные в пересчете на USD по курсу ЦБ РФ в мировых ценах, так как в настоящее время действует тенденция к глобализации мировой экономики и, чтобы максимально точно определить эффективность экономики Новосибирской области, необходимо это учитывать.

Таблица 1 — ВРП на душу населения Новосибирской области в 2006 – 2017 гг.

|

год |

ВРП на душу на селения по НСО, руб. |

Курс US D |

ВРП на душу населения по НСО, USD |

|

200 6 |

111 679,3 |

27,175 |

4 109,63 |

|

200 7 |

138 199,1 |

25,582 |

5 402,20 |

|

200 8 |

171 430,3 |

24,856 |

6 896,93 |

|

200 9 |

160 210,4 |

31,828 |

5 033, 63 |

|

201 0 |

181 732,7 |

30,364 |

5 985, 14 |

|

201 1 |

223 623,0 |

29,393 |

7 608,03 |

|

201 2 |

269 870,4 |

31,073 |

8 685,04 |

|

201 3 |

300 522,5 |

31,85 |

9 435,56 |

|

201 4 |

332 638,2 |

38,467 |

8 647,36 |

|

201 5 |

370 895,7 |

61,295 |

6 050,99 |

|

201 6 |

377 812,4 |

67,19 |

5 623,04 |

|

201 7 |

409 763,0 |

58,309 |

7 027,44 |

Использованы данные официального сайта Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации— URL: http://www.gks.ru

Если представить приведенные выше данные о ВРП в рублях в виде графика, то в целом, наблюдается достаточно благоприятная картина почти постоянного движения вверх, за исключением кризисного периода 2008-2009 гг., все остальное время, каждый следующий год мы видим прирост по сравнению с предыдущим, т.е. можно сделать вывод о том, что происходит рост экономики. (рис. 1).

Рис. 1. Динамика ВРП на душу населения Новосибирской области в 2006 -2017 гг. в рублях населения

Теперь рассмотрим график изменения ВРП на душу населения, но выраженный в USD (рис. 2). Мы видим, что на самом деле экономика области половину периода пребывает в падении, а лишь только половину периода в росте, движение волнообразное, абсолютно идентичное движению кривой среднедушевого дохода населения НСО, движению кривой доходов компаний НСО, и движению кривой бюджета НСО за тот же период, выраженные так же в USD. При этом, на новом графике падение выглядит более явным и внушительным. Отсюда можно сделать вывод о том, что есть следующая проблема стратегического планирования, которая состоит в том, что существующая система подсчета ВРП не позволяет адекватно оценивать колебания региональной экономики в условиях международной экономики.

Рис. 2. Динамика ВРП на душу населения Новосибирской области в 2006-2017 гг. в USD

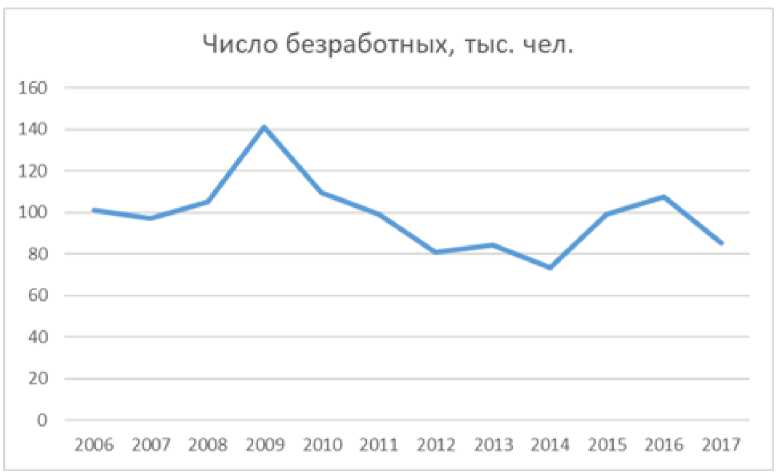

При построении стабильной и эффективной экономики важно учитывать интересы населения, которые можно реализовать только путем увеличения предпринимательской активности, что в свою очередь ведет к росту размера бюджета области, который впоследствии приведет к увеличению доходов населения. Поэтому предполагаем целесообразным проанализировать не только показатели, характеризующие производственную сторону вопроса, но и показатели, которыми характеризуется благополучие населения. Динамика показателя «среднедушевые доходы населения» за период 2006-2017 гг. была рассмотрена в указанной статье. В связи с этим следует обратить внимание на такой показатель, как численность безработных за тот же самый период (табл. 2). Безработными, в статистических целях, признавались лица в возрасте 15 лет и старше, которые не имели работы (доходного занятия), занимались поиском работы в течение последних четырех недель на момент сбора данных, были готовы приступить к работе в течение недели. Данные по численности безработных формируются на основе Всероссийской переписи населения, а также выборочных исследованиях, проводимых с 2009 г. на ежемесячной основе, до 2009 г. – один раз в квартал.

Таблица 2 — Численность безработных в Новосибирской области, тыс. чел.

год Число безработных, тыс. чел.

2006 101,1

2007 97,2

2008 105,0

2009 141,0

2010 109,5

2011 98,9

2012 80,7

2013 84,2

2014 73,6

2015 98,9

2016 107,6

2017 85,1

Использованы данные официального сайта Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации .— URL: http://www.gks.ru

Рис. 3. Динамика численности безработных в Новосибирской области в 2006-2017 гг.

Хотелось бы обратить внимание на то, что пик безработицы приходится на 2009 г., т.е. для социальной сферы этот период оказался самым тяжелым (рис. 3). Если же обратить внимание на среднедушевые доходы населения, то существенного их падения в 2009 г. мы не увидим. Можно предположить, что относительно высокий уровень среднедушевого дохода в этом году обусловлен тем, что этот доход получало меньшее количество человек. Кроме того, если обратить внимание на показатель, который наиболее точно отражает обстановку в экономике региона — это доходы организаций, то можно увидеть, что его колебания наиболее близки к показателю численности безработных по своей кризисной составляющей. Можно предположить, что именно показатель доходов организаций наилучшим образом отражает ситуацию в социальной экономике при решении вопросов регионального стратегирования. Однако стоит заметить, что в 2015 г., когда уровень доходов организаций был на самом низком уровне, показатели уровня безработицы были высокими, но не критичными, численность безработных при этом была гораздо ниже, чем в том же 2009 г.

В целом, можно сделать вывод о наличии проблемы при учете численности населения – такой показатель нельзя признать объективным, так как он не отображает ситуацию со 100% достоверностью. Ведь далеко не каждый вставать на учет в службу занятости, поэтому реальная картина по безработице остается достаточно человек будет размытой.

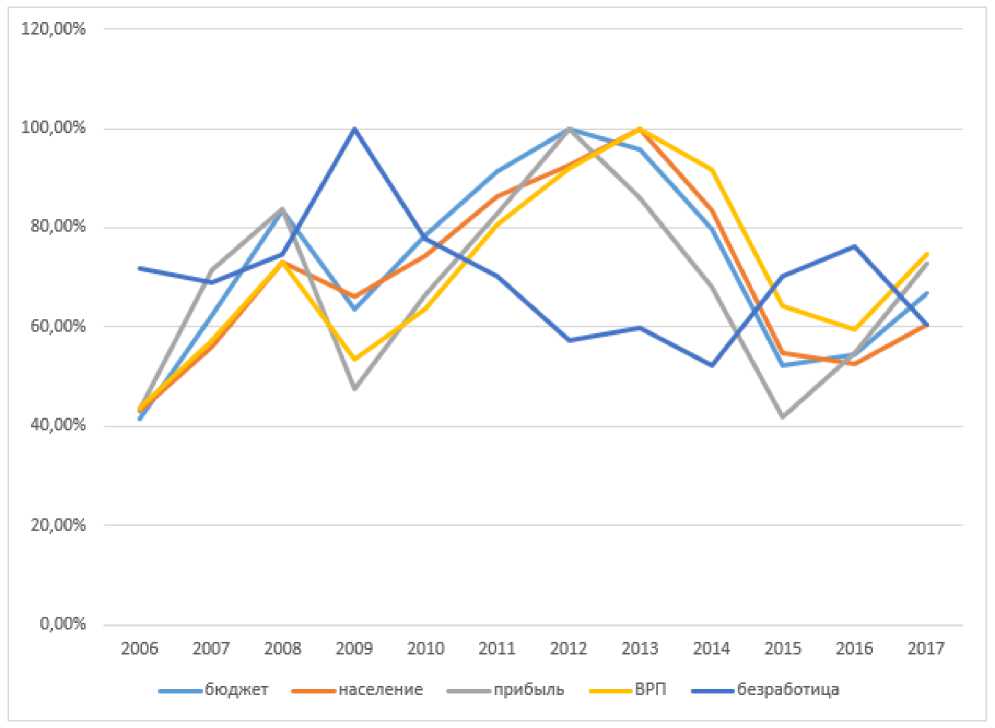

Представляется необходимым дополнить приведенную в предыдущем исследовании сводную таблицу [20], новыми выявленными показателями (табл. 3) и на основании полученных данных построить сводный график (рис. 4).

Таблица 3 — Сводная таблица удельного веса в % от максимального значения основных показателей в USD в 2006-2017 гг.

|

год |

Доходы бюджета, тыс. USD. |

бюджет |

среднед ушевой ДОХОД. USD |

населен не |

Прибыль компаний в HCO,thgUSD |

прибыль |

ВРПна ДУШУ населен ия по нсо, USD |

ВРП |

Число безработ ных, тыс. чел. |

безработ ица |

|

2006 |

1333 093,26 |

41,53% |

309,08 |

42,93% |

1 М2 478,46 |

43,47% |

4109,634 |

43,55% |

101,1 |

71,70% |

|

2007 |

2 004 618.63 |

62,45% |

403,29 |

56,02% |

3174 690,22 |

71,42% |

542'220'1 |

57,25% |

37.2 |

68,94% |

|

2008 |

2 679 164.54 |

83,47% |

526,22 |

73,09% |

3 728 485,16 |

83,88% |

689 6,938 |

73,10% |

105 |

74,47% |

|

2009 |

2 040 68114 |

63,58% |

474,98 |

65,98% |

2 108 222,58 |

47,43% |

5033,631 |

53,35% |

141 |

120,0'2% |

|

2010 |

2 516 030,38 |

78,38% |

536,2'3 |

74,46% |

2 945 32 6,7 3 |

66,27% |

5985,137 |

63,43% |

109,5 |

77,66% |

|

2011 |

2 928 22^20 |

91,23% |

620,70 |

86,22% |

3 677 М3,16 |

8274% |

760'8,2'36 |

80,63% |

98,9 |

70,14% |

|

2012 |

3 209 856,32 |

100,00% |

667.06 |

92,66% |

4 445 072,15 |

100,00% |

8685,045 |

9205% |

80,7 |

57,23% |

|

2013 |

3 071933,64 |

95,70% |

719,93 |

100,00% |

3 317 347,72' |

85,89% |

9435,557 |

100,00% |

84,2 |

59,72% |

|

2014 |

2 562 29208 |

79,83% |

600,78 |

33,45% |

3 027 558,47 |

68,11% |

8647,365 |

3165% |

73.6 |

52,20% |

|

2015 |

1 680185,19 |

52,34% |

394,42 |

54,79% |

1855 145,45 |

41,73% |

6050,994 |

64,13% |

98,9 |

70,14% |

|

2016 |

1 743 95 5,95 |

54,33% |

373,14 |

52,52% |

243149218 |

54,70% |

5 623,045 |

59,59% |

107,6 |

76,31% |

|

2017 |

2 138 14116 |

66,61% |

434,12 |

62'. 30% |

3 236 008,66 |

7280% |

7027,44 |

74,48% |

85.1 |

60,35% |

Рис. 4. Динамика основных показателей Новосибирской области, в % к максимуму за 2006-2017 гг.

Если проанализировать полученный график, можно выделить участки, где ВРП на душу населения рос в 2008-2009 гг. с опережением других показателей, затем можно увидеть отставание данного показателя от других показателей, характеризующих интересы субъектов, вплоть до 2013г., где он опять выходит на опережение до 2016 г. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что данный показатель характеризуется инерционностью, в его движении можно отследить устойчивую тенденцию, которая нарушается в 2009-2010-2011 гг. При этом для образования положительной инерции потребовался интервал с 2009 г. по 2013 г. Только к 2013 г. рост ВРП сравнялся с ростом доходов населения и опередил показатели доходов бюджета и доходов компаний, и на фоне негативной тенденции 2013-2015 гг. ВРП снижался не так быстро, как остальные показатели.

Выводы

На основе анализа организационных, экономических и правовых проблем стратегического планирования, можно сделать следующие выводы. Все организационные проблемы можно свести к одной основной, а именно, несоответствие полномочий, закрепленных за государственными и муниципальными органами управления, и ресурсов (финансовых, человеческих и др.), выделяемых на реализацию этих полномочий.

Экономические проблемы вызваны в первую очередь несоответствием формата, в котором государство готово принимать инвестиции, и формата инвестиций, которые предприниматели готовы рассматривать для себя как способ заработка. Механизмы государственно-частного партнерства реализуются достаточно редко, крупные компании участвуют в них неохотно. Проще говоря, государственные программы зачастую не являются привлекательными для инвесторов, так как не учитываются их интересы при построении стратегических задач.

Правовые проблемы в целом можно охарактеризовать недостаточной проработанностью и формальностью в целом всей правовой базы процессов стратегирования. В законодательной среде присутствует дискретность на региональном уровне, существующие законодательные акты содержат множество пробелов, не обеспечивают в должной мере реализации процесса стратегирования, приводят к противоречиям и ненужным дискуссиям.

Подводя итог исследования, можно сделать вывод о том, что ВРП на душу населения как показатель в рублях не отражает реального состояния экономики региона, при условии, что мы рассматриваем регион как интегрированную часть мировой экономики. Для этого требуется более универсальная система показателей либо пересчет всех показателей в иностранной валюте, не обязательно только USD, а это может быть набор из нескольких валют с определением их удельного веса. Для целей стратегического планирования представляется необходимым учитывать, что рубль на протяжении последних десятилетий не является устойчивой валютой, его покупательная способность не стабильна. Кроме прочего, это связано со снижением объемов собственного производства в России и закупкой сырья и оборудования за границей.

Численность безработных как статистический показатель также не отражает уровня реальной безработицы на 100%, но позволяет «отфильтровать» показатель среднедушевого дохода населения с тем, чтобы определить, что именно повлияло на изменение среднедушевого дохода – рост дохода или просто сокращение числа занятых в экономике.

Показатель ВРП при техническом анализе в контексте других показателей, характеризующих интересы участников процессов стратегирования и региональной экономики в целом, является довольно инерционным, он реагирует на тенденции, установившиеся в экономике, в интервале не менее четырех лет.

В числе перспективных задач дальнейших исследований представляется необходимым проведение анализа показателей социально-экономического развития, так или иначе характеризующих экономику региона, с тем, чтобы разделить их на категории, где будет учитываться уровень «чистоты» показателей, т.е. то, насколько эти показатели отражают реальную действительность — показатели с высокой «чистотой», или же эти показатели, необходимо «очищать» — уточнять, с помощью других показателей, экспертных оценок и дополнительных исследований.

В результате совершенствования системы регионального стратегического планирования на основе комплекса показателей социально-экономического развития станет возможным принимать решения, которые реальны с точки зрения наличия соответствующих финансово-экономических возможностей региона, заинтересовывать бизнес-структуры, расположенные в регионе, в решении общерегиональных задач по усилению конкурентных позиций региона, наращиванию его финансово-экономического потенциала, не прибегая к административным действиям, а создавая для бизнеса условия, обеспечивающие экономическую целесообразность и выгодность участия в решении региональных проблем, а также станет возможным концентрировать деятельность на реализации приоритетных национальных проектов, на решении межотраслевых вопросов, которые важны для каждого отдельного производства, расположенного на территории региона, но могут быть решены лишь на основе межотраслевого взаимодействия.

Государственное и муниципальное управление

Список литературы Проблемы оценки показателей стратегического планирования социально-экономического развития региона

- Бухвальд Е.М. Стратегическое планирование - институциональная основа перехода к устойчивому развитию российской экономики // Федерализм. - 2016. - № 1. - С. 19-30.

- Кузык Б.Н. О формировании системы стратегического управления модернизацией и развитием российской экономики // Экономические стратегии. - 2014. - Т. 16. - № 2 (118). - С. 24-29.

- Лексин В.Н. Стратегическое целеполагание в структуре государственного управления // Проблемы теории и практики управления. - 2017. - № 5. - С. 8-20.

- Климанов В.В., Сафина А.И. Вариативность в документах стратегического планирования в стране // Менеджмент и бизнес-администрирование. - 2017. - № 1. - С. 46-65.

- Seltzer E., Carbonell A. Regional Planning in America: Planning Regions // Regional Planning in America: Practice and Prospect, ed. E. Seltzer, A. Carbonell. Cambridge: Lincoln Institute of Land Policy, 2011, pp. 1 - 16.

- Camagni R., Capello R. Regional Innovation Patterns and the EU Regional Policy Reform: Towards Smart Innovation Policies. Growth and Change, 2013, Vol. 44. No. 2, pp. 355 - 389.

- Stiglitz J.E. Globalization and its Discontents. - N.Y., London: W. W. Norton & Company, 2003. 288 pp.

- Bennett R. J. (ed.) Environment and Planning, Vol. 3, Chapter 1, ‘Reflections on "Government and Policy"‘ London, Sage, 2012. 540 pp.

- Cеливерстов В.Е. Региональное стратегическое планирование: от методологии к практике.- Новосибирск, 2013.- 436 с.

- Климанов В.В., Ивасько Е.В., Коротких А.М. Практика внедрения территориального подхода в систему государственного управления в Российской Федерации // Регион: Экономика и социология. - 2017. - № 1 (93). - С. 3 - 21.

- Стратегическое управление региональным и муниципальным развитием / под ред. А.С. Новоселова. В.Е. Селиверстова. - Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2018. - 496 с.

- Проблемы стратегического управления экономикой региона / под ред. А.С. Новоселова. - Новосибирск, 2010. - 240 с.

- Субъекты Федерации и города Сибири в системе государственного и муниципального управления / под ред. А.С. Новоселова. - Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2005. - 420 с.

- Маршалова А.С., Новоселов А.С. Региональная экономическая политика субъекта Федерации: проблемы разработки и реализации // Регион: экономика и социология. - 2014. - №1. - C. 124-144.

- Кулаев А.П., Казак А.А. Стратегическое планирование в Российской Федерации: плюсы, вопросы и проблемы // Вестник НГУЭУ. - 2016. - № 3. - C. 70-83.

- Давыдова Н.Ю. Государственное стратегическое планирование в контексте права // Вопросы российского и международного права. - 2016. - № 3. - C. 81-91.

- Рудаков М.Н., Шегельман И.Р. Стратегическое планирование в регионе: процесс или результат?//Электронный научный журнал "Инженерный вестник Дона". - 2014. - №1, т.28.

- Шестак О.И. Стратегическое планирвание в Российской Федерации в контексте полномочий органов местного самоуправления // Политика и общество - № 5 (125) - 2015 - С. 591-602.

- Винник А.Е. Концепция стержневых компетенций как основа конкурентоспособности региональной экономики // Научные ведомости. Серия История. Политология. Экономика. Информатика. - 2014. - № 8 (179). Вып. 30/1. - С. 26 - 31.

- Новоселов А.С., Фалеев А.В. Стратегическое планирование как основа долгосрочного развития региональной экономики (на материалах Новосибирской области)// Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. - 2019. - № 3 (59).

- Карпунина Е.К., Колесниченко Е.А. Валовой региональный продукт как основной показатель развития региона // Социально-экономические явления и процессы. - 2008. - № 1 (009). - С. 35-41.

- Бочко В.С. Валовой региональный продукт: оценка развития территории // Известия Уральского государственного экономического университета. - 2004. - № 8. - С. 3-17.