Проблемы проектирования дренажных сооружений

Автор: Антолик Ольга Михайловна, Сологаев Валерий Иванович

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 1 (13), 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены основные проблемы, возникающие при проектировании дренажных сооружений, связанные с несовершенством методик и неточностью исходных данных, предоставляемых для расчета.

Проектирование, дренажное сооружение, приток воды, радиус депрессии дренажа, пластовый дренаж

Короткий адрес: https://sciup.org/142198958

IDR: 142198958 | УДК: 626.86

Текст научной статьи Проблемы проектирования дренажных сооружений

Надежность и эффективность работы дренажного сооружения во время его эксплуата- ции во многом зависят от правильности расчетов, выполненных на стадии проектирования.

Сегодня в практике проектирования широкое распространение получили аналитические методы расчета гидрогеологических и гидравлических параметров дренажа. Однако следует заметить, что такие расчеты можно считать лишь приближенными. Связано это в первую очередь с тем, что применяемые формулы были получены для простых схем дренажа, а водоносный пласт обычно принимается как однородный. В действительности же при проектировании не всегда возможно применение простой схемы с учетом различных особенностей дренируемой территории, а водоносные пласты редко имеют однородное строение. Следовательно, каждый случай необходимо рассматривать отдельно, лишь оперируя зависимостями, приведенными в справочной литературе.

Объекты исследования

Одним из основных параметров при расчетах является приток воды к дренажной системе. Для его определения существует ряд формул в зависимости от типа дренажа и усло- вий его применения. Но даже при полном соответствии этих характеристик в различных источниках одни и те же формулы отличаются друг от друга.

Сравним формулы для определения притока воды к пластовому несовершенному дренажу в безнапорных условиях по двум источникам: Типовые конструкции. Изделия и узлы зданий и сооружений. Серия 8.005-1. Конструкции пластовых дренажей. Выпуск 0. Материалы для проектирования [1] и С.К. Абрамов «Подземные дренажи в промышленном и город- ском строительстве» [2].

Так, по [1] формула имеет вид:

где k – коэффициент фильтрации, м/сут;

S – понижение уровня подземных вод, м;

r d – радиус депрессии дренажа, м;

r – приведенный радиус дренажа, м;

m 1 – толщина водоносного слоя от подошвы пласта до дна пластового дренажа, м.

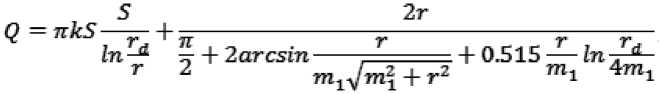

Тогда как по [2]:

, 5 2г /

X л J ТН Т, 1 і сут

Үп-^ =• + 2arcsin---, + 0.515 — Zn —1L r 2 + r2 mi mi

.

В первом случае в знаменателе многочлена присутствует число 4, при m^ 4??i, этом во втором случае его нет.

Следует заметить, что при составлении типовой серии [1] авторы ссылаются на источник [2], значит, можно предполагать, что верный вариант дан именно здесь, тогда как проектировщики в своих расчетах зачастую используют источник [1], так как это действующие материалы для проектирования при сдачи проектов в экспертизу.

Одна и та же формула используется для определения радиуса депрессии дренажа при установившемся движении подземных вод в безнапорных условиях. Формула имеет вид:

г = 2S Проанализировав данную формулу, можно увидеть, что размерность левой ее части не соответствует размерности правой. Так, в левой части единицей измерения является метр, а в правой – м м2 / сут . Следовательно, формула требует уточнения, а при определении радиуса депрессии дренажа дает приблизительное значение. Типовая серия [1] предлагает несколько вариантов формул для определения радиуса депрессии дренажа в зависимости от условий применения. При этом к каждой из них дано примечание, в котором отмечается, что результаты дают занижение радиуса при определенных условиях. Необходимо совершенствовать методы расчета данного параметра, поскольку от правильности его определения зависит качество работы всей дренажной системы. Пособие к СНиП [3] для определения притока воды к пластовому несовершенному дренажу в безнапорных условиях рекомендует следующую формулу: Q =пш^-т;, м3/сут, где ω – дополнительное инфильтрационное питание, м/сут. Это дополнительное питание обусловливается нарушением естественных условий стока и испарения атмосферных осадков, инфильтрацией в грунты всевозможных водопотерь – из водонесущих и водоотводящих коммуникаций, различных накопителей, технологической воды и т.д. [3]. Данный параметр отсутствует в формулах, приведенных для расчетов в [1] и [2], следовательно, он никак не учитывается проектировщиками, пользующимися при проектировании источником [1]. Однако нередко грунтовые воды имеют преимущественно инфильтрационный тип питания. Правильность расчетов, выполненных на стадии проектирования, зависит от точности исходных данных, предоставляемых для расчета. Особого внимания и изучения требуют результаты технических отчетов инженерно-геологических изысканий, составленных соответствующими организациями, поскольку они также могут содержать недочеты. К примеру, в техническом отчете об изысканиях на территории проектируемого жилого дома в городе Омске, выполненном ООО «ГИТИЗ», встречается следующая фраза: «По результатам откачек, выполненных в аналогичных грунтах [13], среднее значение коэффициента фильтрации водовмещающих грунтов составляет 0,17 м/сут». Приведенная ссылка указывает на отчет «Стационарные режимные наблюдения за уровнем грунтовых вод на территории г. Омска» (шифр 24-52, «Омск-ТИСИЗ», 1986 г.). Изыскания производились в 2012 г., а дано значение коэффициента фильтрации, полученное в 1986 г. Следовательно, в своих расчетах проектировщики будут использовать значение коэффициента фильтрации, который имел аналогичный грунт 26 лет назад, что недопустимо, поскольку этот параметр может меняться не только со временем, но даже на одном участке дренирования. Зачастую при расчете дренажной системы в качестве расчетного уровня подземных вод проектировщиками принимается уровень грунтовых вод, указанный в технических отчетах об инженерно-геологических изысканиях на проектируемой территории, с учетом сезонной поправки. Однако при проектировании дренажа необходимо учитывать не только естественное повышение уровня подземных вод, например при таянии снега и в сезон дождей, но и влияние техногенных факторов на уровенный режим. Результаты Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод: несовершенна не только методика расчета, которой отдают предпочтение современные специалисты, но и исходные данные, предоставляемые им для выполнения необходимых расчетов.

Список литературы Проблемы проектирования дренажных сооружений

- Типовые конструкции. Изделия и узлы зданий и сооружений. Серия 8.005-1. Конструкции пластовых дренажей. Выпуск 0. Материалы для проектирования/Институт «Фундаментпроект» Минмонтажспецстроя СССР. -М., 1986. -40 с.

- Абрамов, С.К. Подземные дренажи в промышленном и городском строительстве/С.К. Абрамов. -М.: Стройиздат, 1973. -280 с.

- Прогнозы подтопления и расчет дренажных систем на застраиваемых и застроенных территориях: справоч. пособие к СНиП/А.Ж. Муфтахов [и др.]; ВНИИ ВОДГЕО. -М.: Стройиздат, 1991. -272 с.