Проблемы развития кадрового потенциала российской науки: региональный аспект

Автор: Мазилов Евгений Александрович

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: От редакции

Статья в выпуске: 5 т.25, 2021 года.

Бесплатный доступ

Обеспечение международной конкурентоспособности и национальной безопасности государства в современных условиях невозможно без опоры на развитый научно-технологический комплекс. Несмотря на довольно высокий уровень научно-технологического развития, Россия в последние годы начинает стремительно уступать позиции, причем как традиционным лидерам, так и активно развивающимся в последние годы Китаю, Южной Корее и другим странам. Если в 50-80-е гг. XX века отечественная наука по таким индикаторам, как количество публикаций, количество подаваемых заявок на патенты, затраты на НИОКР, находилась в тройке лидеров, то сейчас занимает лишь 10-30-е места. Сложившаяся ситуация актуализирует задачу сохранения и качественного развития существующего научно-технологического потенциала страны в целом и отдельных ее территорий. При этом, как показывают исследования ведущих ученых по данному вопросу, важнейшей составляющей такого потенциала выступают кадры. Именно ученые и исследователи являются ключевой единицей, сохраняющей, воспроизводящей и преумножающей накопленные знания и опыт. Цель, поставленная в статье, заключается в разработке направлений по снижению межрегиональных диспропорций и обеспечению сектора исследований и разработок в регионах кадрами как одним из базовых факторов развития науки. Представлены результаты исследования сущности, экономического содержания и роли кадрового потенциала в секторе исследований и разработок; проанализированы текущее состояние и тенденции кадрового потенциала территорий, а также уровень его межрегиональной дифференциации. Практическая значимость работы определяется тем, что предлагаемые меры по управлению и развитию кадрового потенциала сектора исследований и разработок могут быть учтены в рамках реализуемой в настоящее время научно-технической и инновационной политики государства. Кроме того, материалы могут стать полезными исследователям, студентам и всем интересующимся данной тематикой.

Наука, кадры, исследователи, научные сотрудники, обеспеченность, потенциал, регион

Короткий адрес: https://sciup.org/147237331

IDR: 147237331 | УДК: 378.12

Текст научной статьи Проблемы развития кадрового потенциала российской науки: региональный аспект

Обеспечить реализацию национальных целей и стратегических задач прорывного научно-технологического и социальноэкономического развития России, поставленных Президентом РФ2, невозможно без повышения эффективности функционирования научно-технологического комплекса страны. Об этом свидетельствует и опыт развития других государств, сделавших в разное время ставку на развитие собственной науки и высокотехнологичного сектора экономики [1–3].

В России традиционно одним из ключевых сдерживающих факторов развития являются значительные территориальные диспропорции, обусловленные географическими, историческими особенностями, соответственно, и доступом к ресурсам различного характера. Не стало исключением и научно-технологическое развитие территорий, которое в регионах России происходит крайне неравномерно [4].

По мнению многих авторов [5–9], важнейшим фактором научно-технологического развития выступает кадровый потенциал. Это обосновывается в первую очередь тем, что специалисты, занятые исследованиями и разработками, являются важнейшими носителями знаний, информации и технологий, их деятельность направлена на сохранение, трансляцию, воспроизведение и генерацию новых знаний.

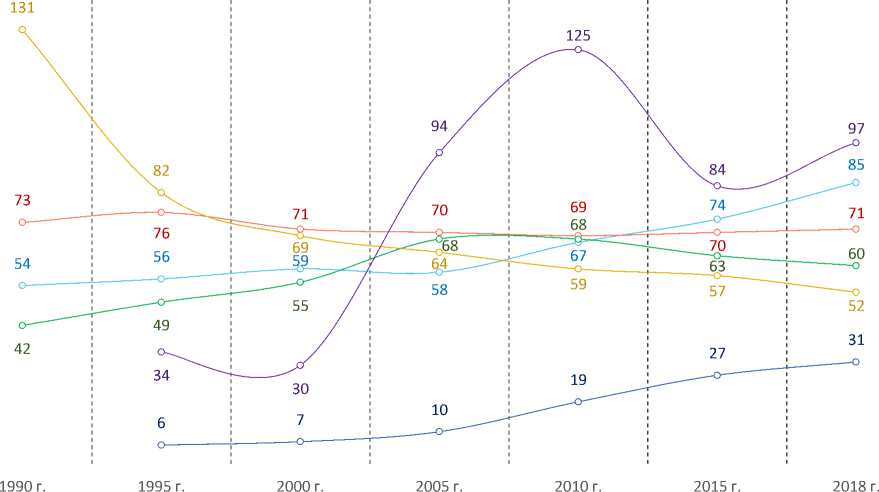

При этом численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в стране устойчиво снижается (рис. 1) на фоне повсеместного роста занятых в данном секторе экономики. В России в последние 30 лет численность занятых НИОКР сократилась практически вдвое – на 79 чел. в расчете на 10 тыс. чел. населения.

Актуальность вопросов кадрового обеспечения науки понимается на самом высоком государственном уровне. Так, национальный проект «Наука» содержит отдельный федеральный проект «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок». В новом нацпроекте «Наука и университеты» выделен федеральный проект «Кадры». Однако оба нацпроекта направлены в первую очередь на общее развитие кадрового потенциала страны и ориентированы на увеличение общей численности кадров и привлечение молодежи в науку. При этом вопросы межрегиональной дифференциации и ее сокращения не затрагиваются.

В то же время практика и результаты исследований свидетельствуют о недостаточности реализуемых сегодня в рамках национального проекта мер. Несмотря на постоянную системную работу, наличие программ развития кадрового потенциала науки, актуальность данного вопроса не только сохраняется, но и нарастает с учетом нестабильности социально-экономической ситуации и постоянного ускорения научно-технологического развития в мире. В связи с этим в статье поставлена цель разработать направления снижения межрегиональных диспропорций и обеспечения сектора исследований и разработок в регионах кадрами как одним из базовых факторов развития науки. Для ее достижения был решен ряд задач: изучена сущность, экономическое содержание и роль кадрового потенциала сектора иссле-

Германия Япония Канада Россия Китай Южная Корея

Рис. 1. Численность персонала, занятого НИОКР*, чел. на 10 тыс. чел. населения

* Здесь и далее под показателем «персонал, занятый НИОКР», подразумеваются все специалисты, участвующие в научных и научно-технических процессах: исследователи, техники, вспомогательный персонал.

Источник: Индикаторы науки – 2020: стат. сб. / Л.М. Гохберг [и др.]; Нац. исслед. ун-т

«Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2020. 336 с.

дований и разработок; проанализировано текущее состояние и тенденции кадрового потенциала территорий, а также уровень его межрегиональной дифференциации.

Материалы и методы

Исследование базируется на системном подходе к изучению проблемы нехватки кадров в секторе исследований и разработок и сокращения межрегиональной дифференциации в части обеспеченности кадрами данного сектора, особенно в плоскости «центр – регионы». Использован ряд общенаучных методов (например, анализ и синтез, сравнение и др.). При изучении теоретических основ использованы такие методы, как обзор литературы, системный подход и др. При обработке фактического материала применены табличный и графический, статистический и сравнительный анализ, построение трендов, что в совокупности позволит обеспечить всесторонность, объективность результатов и обоснованность полученных выводов. При разработке мер и инструментов снижения межрегио- нальной дифференциации за основу взяты проектный подход, логический метод, метод обобщения.

Информационной базой исследования послужили программные документы социальноэкономического и научно-технологического развития России, аналитические материалы органов власти и управления, официальные документы Правительства РФ и других федеральных органов. В качестве информационных источников использованы статистические материалы Росстата, НИУ ВШЭ, аналитические материалы по заявленной проблеме, работы ведущих отечественных и зарубежных ученых в области проблем развития кадрового потенциала российской науки.

Теоретические аспекты исследования

В разное время тема кадрового обеспечения науки не теряла своей актуальности и постоянно являлась предметом для исследований и дискуссии. Чаще всего учеными исследуются вопросы структурной характе- ристики персонала научных организаций [11; 12], теоретических аспектов [13; 14], подходов к оценке научных организаций и их кадровой составляющей [15; 16], а также региональные особенности развития и использования кадрового потенциала науки. В разное время как зарубежные, так и отечественные исследователи приходили к выводу о неблагоприятном влиянии межрегиональной дифференциации по уровню развития кадрового потенциала сектора исследований и разработок на общее научнотехнологическое развитие государства [16–19].

Обеспечение научно-технологического развития экономики, и развитие науки в частности, базируется на существующем научно-технологическом потенциале стран, территорий, отдельных организаций. В разное время данной тематикой занималось множество исследователей [например, 20–25]. При этом, как отмечалось ранее, в качестве одной из ключевых составляющих научно-технологического потенциала они выделяют именно кадровый потенциал [5–7; 26].

Категория «потенциал» в общем понимании определяется как «совокупность средств, условий, необходимых для ведения, поддержания, сохранения чего-нибудь» [27]. Кадровый потенциал может рассматриваться на разных уровнях (от предприятия до пространства страны). Это определяет и наличие различных подходов к трактовке понятия. Пример классификации подходов представлен в [26], где на основании признаков выделены подходы к характеристике кадрового потенциала с различных точек зрения: как совокупности работников; как совокупности способностей и возможностей; как совокупности качественных и количественных характеристик персонала; как трудового потенциала.

В рамках нашего исследования кадровый потенциал будем понимать как совокупность существующих кадровых ресурсов территорий (включая трудовые ресурсы организаций: персонал, занятый исследованиями и разработками; студенты как возможные ресурсы и профессорско-преподавательский персонал, участвующий в научно-исследовательских процессах) с их способностями, которые могут быть применимы для достижения конкретных результатов за счет создания специальных условий (предоставляемые комфортные рабочие пространства, графики рабочего времени, возможности участия в образовательных мероприятиях и карьерного роста и т. д.).

Структурно кадровый потенциал может быть сформирован на основе классификационного признака, то есть по роли сотрудника в организации, по виду экономической деятельности (профессиональная, научная и техническая) [28]. Мы выделяем следующие группы в структуре кадрового потенциала: исследователи; сотрудники, занимающие инженерно-технологические должности, или технологи; профессорско-преподавательский состав, участвующий в исследовательском процессе; студенты (магистры, аспиранты), образовательные программы которых соответствуют специализациям первых двух групп.

Подводя итог, еще раз отметим, что под кадровым потенциалом науки в рамках данного исследования понимается совокупность специалистов, уже вовлеченных в научную и научно-техническую деятельность, а также тех, кто обучается в аспирантуре и докторантуре и в обозримом будущем будет заниматься указанным видом деятельности. При этом статистически кадровый потенциал измеряется в первую очередь через индикатор «численность персонала, занятого исследованиями и разработками». Согласно методологии Росстата, под ним понимается «персонал, занятый исследованиями и разработками, учитывается как списочный состав работников организаций (соответствующих подразделений образовательных учреждений высшего профессионального образования, промышленных организаций и др.), выполняющих исследования и разработки, по состоянию на конец года»3.

Результаты исследования

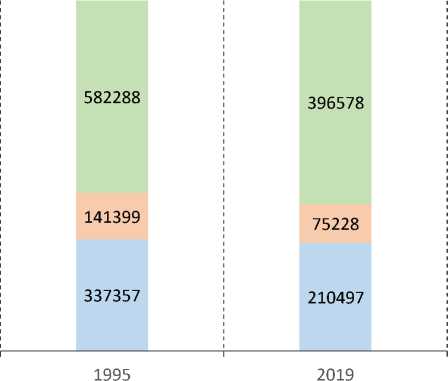

Как уже отмечалось выше, в России одной из ключевых проблем развития науки является устойчивое сокращение численности занятых в секторе исследований и разработок. Если посмотреть на данную проблему в региональном разрезе, ситуация выглядит еще более серьезной. В 2019 году более 40% всего персонала, занятого НИОКР, было сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге (рис. 2), причем за последние 25 лет ситуация с распределением занятых в абсолютных значениях принципиальным образом не изменилась.

Москва Санкт-Петербург Регионы РФ

Рис. 2. Распределение занятых НИОКР в территориальном разрезе, чел.

Источник: данные Росстата.

В относительных величинах картина в принципе повторяется (табл. 1). При этом следует отметить, что сокращение численности занятых исследованиями и разработками идет более низкими темпами, нежели в Москве и Санкт-Петербурге. Сохранить либо увеличить численность исследователей за данный период удалось лишь в 18 регионах. Максимальное увеличение (более чем в три раза) зафиксировано в Ингушетии, но в абсолютных значениях рост крайне незначителен (с 1 до 3,5 чел. на 10 тыс. чел. населения), так же как и в большинстве других субъектов. Отдельно стоит отметить лишь Нижегородскую и Томскую области, где в последние годы наблюдается качественный рост научно-технологического потенциала и, в частности, его кадровой составляющей.

Наибольшее сокращение персонала, занятого исследованиями и разработками, зафиксировано в Республике Марий Эл (17,9% от значений 1995 года) и Брянской области (20%). Совокупно кадровый потенциал науки снизился более чем в 60 регионах. Одной из ключевых причин этого традиционно называется недостаток финансирования сектора исследований и разработок. Так, в России при среднем объеме затрат на науку порядка 1% ВВП в секторе исследований и разработок занято около 0,5% работающего населения, в то время как в развитых европейских странах доля затрат в ВВП колеблется от 2 до 3%, число ученых составляет около 1% от общей численности работающих. Таким образом, складывающаяся ситуация выглядит вполне

Таблица 1. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, чел. на 10 тыс. чел. населения

|

Регион |

Год |

2019 год к 1995 году, % |

|||||

|

1995 |

2000 |

2005 |

2010 |

2015 |

2019 |

||

|

Российская Федерация |

71,55 |

60,68 |

56,77 |

51,55 |

50,42 |

46,51 |

65,0 |

|

Москва |

364,83 |

273,70 |

229,84 |

209,02 |

194,25 |

166,03 |

45,5 |

|

Санкт-Петербург |

293,36 |

208,63 |

186,42 |

162,92 |

151,31 |

139,36 |

47,5 |

|

Субъекты РФ (среднее значение) |

31,98 |

28,77 |

26,77 |

23,60 |

24,61 |

22,66 |

70,9 |

логичной и не выбивается из общемировых тенденций и зависимостей.

С точки зрения качественного состава кадрового потенциала в секторе исследований и разработок ситуация еще более неравномерна: на регионы приходится менее 50% всех докторов наук и только 52% кандидатов наук (табл. 2). По большому счету ситуация, при которой наиболее квалифицированные специалисты перемещаются в федеральные центры, вполне логична, однако в условиях постоянного сокращения числа занятых исследованиями и разработками потенциал регионов исчерпывается, что приводит к закрытию научных школ и направлений в регионах, поскольку за руководителями и ключевыми игроками таких школ уезжают и их последователи.

При этом наблюдается сокращение общей численности кандидатов наук на 22%, что, с одной стороны, связано с повышением квалификации (как следствие защиты докторской диссертации). Рост числа докторов наук на фоне уменьшения количества кандидатов – объективный факт: в докторский возраст вошла многочисленная группа ученых, начавшая свой научный путь еще в советское время.

Еще недавно остро стоявший вопрос относительно среднего возраста научных сотрудников постепенно решается: наиболее многочисленной группой исследователей выступает группа 30–39 лет (рис. 3). Наибольшая

Таблица 2. Численность докторов и кандидатов наук, чел.

|

Территория |

Год |

2019 год к 2015 году, % |

|||||

|

1995 |

2000 |

2005 |

2010 |

2015 |

2019 |

||

|

Численность докторов наук |

|||||||

|

РФ в целом |

19330 |

21949 |

23410 |

26789 |

28046 |

24844 |

100 |

|

Москва |

10401 |

11023 |

11234 |

13139 |

12677 |

11207 |

45,1 |

|

Санкт-Петербург |

2695 |

2847 |

2847 |

2825 |

2693 |

2280 |

9,2 |

|

Субъекты РФ |

6234 |

8079 |

9329 |

10825 |

12676 |

11357 |

45,7 |

|

Численность кандидатов наук |

|||||||

|

РФ в целом |

97135 |

83962 |

76018 |

78325 |

83487 |

75068 |

100 |

|

Москва |

44607 |

37135 |

32695 |

34234 |

31847 |

28570 |

38,1 |

|

Санкт-Петербург |

13943 |

10821 |

9361 |

8460 |

8108 |

7175 |

9,6 |

|

Субъекты РФ |

38585 |

36006 |

33962 |

35631 |

43532 |

39323 |

52,3 |

|

Источник: данные Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/10705 |

|||||||

|

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% |

9,0 15,8 14,9 16,1 27,4 16,8 |

12,3 16,9 14,5 14,6 25,1 16,5 |

9,3 17,8 13,1 14,9 27,5 17,3 |

7,0 14,7 15,6 17,1 28,8 16,9 |

||||||||

|

0% |

Российская Федерация г. Москва г. Санкт-Петербург Субъекты РФ ■ до 29 лет включительно 30–39 лет 40–49 лет 50–59 лет ■ 60–69 лет ■ 70 лет и старше |

|||||||||||

Рис. 3. Структура исследователей по возрастным группам в 2019 году, %

Таблица 3. Численность аспирантов и докторантов, чел.

Более 40% аспирантов и докторантов также готовятся в Москве и Санкт-Петербурге (табл. 3). Очевидно, что очень незначительное число успешно защитившихся ученых в дальнейшем уезжают в регионы и тем более остаются в исследовательской среде. Еще более негативную тенденцию формирует сокращение числа готовящихся специалистов: за 15 последних лет численность аспирантов значительно уменьшилась (более чем на 40%), причем ситуация идентична в регионах и столице. Необходимо понимать, что во многом это является следствием неблагоприятной демографической ситуации, однако списывать подобные результаты только на одну демографию как минимум нелогично. Среди причин и переход на болонскую систему образования, и реформа аспирантуры, и закрытие диссертационных советов, как следствие, сложности с защитами.

Аналогичным образом ситуация складывается и с докторантурой. Только за послед- ние 15 лет количество докторантов сократилось в среднем в пять раз. При этом указанная тенденция характерна и для Москвы, и для субъектов РФ.

Отдельно стоит вопрос и об эффективности аспирантуры. Так, доля аспирантов, защитивших диссертацию, относительно общего выпуска аспирантов остается крайне низкой: 1992 год – 21,1%, 2005 год – 31,7%, 2016 год – 14,4% (по аспирантуре вузов – 14,7%)4. В 2019 году только 10% выпускников аспирантуры стали обладателями ученой степени5. Таким образом, лишь чуть больше 12 тыс. аспирантов в 2019 году дошли до защиты. Это во многом демонстрирует и эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых на подготовку кадров высшей квалификации.

Еще одной важной проблемой является миграция высококвалифицированных специалистов, в частности ученых. Если в 2000 году среди выезжающих на работу за границу было примерно поровну человек с разным уровнем образования, то уже в 2018 году более половины (55%) имели высшее образование (табл. 4). При этом, по данным, представленным главным ученым секретарем Президиума РАН академиком Н. Долгушкиным, в 2012 году за рубеж выехали 40 докторов наук и 194 кандидата наук, а в 2018 году – 157 и 280 соот-

Таблица 4. Численность российских граждан, выехавших на работу за границу, по уровню образования

|

Уровень образования |

Год |

||||

|

2000 |

2005 |

2010 |

2015 |

2018 |

|

|

Всего, чел. |

45760 |

60926 |

70236 |

57138 |

58044 |

|

В том числе, % |

|||||

|

высшее |

36,8 |

34,3 |

39,4 |

48,6 |

55,1 |

|

среднее профессиональное |

40,2 |

39 |

36,4 |

37,9 |

35 |

|

среднее общее |

22,4 |

26,7 |

23 |

11,5 |

9,7 |

|

не имеют среднего (полного) общего образования |

0,6 |

0,7 |

1,2 |

2 |

0,2 |

|

Источник: данные Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/10705 |

|||||

Таблица 5. Заработная плата научных сотрудников, тыс. руб.

Одной из ключевых причин, оказывающих влияние на внутреннюю миграцию ученых в стране, является уровень оплаты труда, также характеризующийся серьезной межрегиональной дифференциацией, а привязка оплаты труда к средней заработной плате по региону лишь усиливает проблему7. Так, согласно данным мониторинга Росстата, в 2020 году средняя начисленная заработная плата научного сотрудника в Москве составляла 147,0 тыс. руб., при этом только в двух субъектах (Сахалинской и Магаданской областях) она была выше (табл. 5), в подавляющем же числе регионов не достигала 100 тыс. руб. По сравнению с 2013 годом (самый ранний год, по которому ведется статистическое наблюдение) уровень оплаты труда ученых в целом по стране вырос в 3,7 раза, что выше темпов роста данного индикатора в Москве, Санкт-Петербурге, а также субъектах с максимальным и минимальным значением. Таким образом, сложившаяся система оплаты труда, и в первую очередь нормативы ее определения, негативным образом сказывается на и без того высоком уровне межрегиональной дифференциации кадрового потенциала в секторе исследований и разработок.

Резюмируя, следует отметить, что основные индикаторы свидетельствуют о наличии значительных диспропорций в кадровом потенциале сектора исследований и разработок в регионах. При этом проблема имеет длительный, системный характер. По нашему мнению, указанный вопрос является одним из ключевых в контексте обеспечения ускоренного научно-технологического развития и нуждается в скорейшем решении и принятии соответствующих мер.

Предложения и выводы

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что одной из ключевых проблем современного этапа в развитии российской науки является наличие существенных межрегиональных диспропорций в состоянии кадрового потенциала, усугубляющихся постоянным ростом различий в условиях исследовательской деятельности.

Решение данной проблемы возможно только на основе выстраивания системной научно-технической политики как на федеральном, так и региональном уровне. Ключевой задачей с точки зрения развития кадрового потенциала должна стать реализация тезиса об обеспечении равенства условий ведения исследовательского процесса на всей территории страны, достичь которого можно с помощью отдельных шагов.

-

1. Формирование государственного задания для региональных научных организаций через запрос со стороны регионов либо при их непосредственном участии. Таким образом, будет решаться вопрос привязки к территориям, с одной стороны, финансирования, а с другой – научных работников.

-

2. Выравнивание размеров оплаты труда. На данный момент реализуется политика, при которой заработная плата научных сотрудников должна быть не меньше 200% от средней заработной платы по региону. Таким образом, доходы ученых, например, в Москве и ряде регионов, выше в несколько раз, чем в основной массе субъектов РФ, что стимулирует миграцию лучших ученых в центральные регионы или наукограды и крупные научные центры. При этом, согласно конкурсной документации того же РНФ, уровень вознаграждения ученых по грантам равен и в Москве, и в любом другом регионе и регулируется лишь конкурсной документацией.

-

3. Создание региональной системы финансирования научных исследований и разработок путем создания фондов научной, научно-технической и инновационной деятельности в соответствии с п. 2 ст. 262 НК РФ

-

4. Разработка адекватной и общеприменимой системы стимулирования научных сотрудников с привязкой к конкретному научному результату, результатам интеллектуальной деятельности, внедренным в реальном секторе экономики, и т. д.

и п. 1 ст. 15.1 ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (подробнее см. [4; 29]).

Таким образом, к элементам научной новизны, полученной в рамках данного исследования, следует отнести:

-

– систематизацию теоретико-методических подходов к исследованию вопросов обеспеченности кадрами сектора исследований и разработок;

-

– выявление и систематизацию ключевых проблем развития региональной науки;

– разработку направлений сокращения межрегиональной дифференциации по численности научных сотрудников в регионах.

Практическая значимость исследования заключается в том, что предлагаемые в нем меры по управлению и развитию кадрового потенциала сектора исследований и разработок могут осуществляться в рамках реализуемой сегодня научно-технической и инновационной политики государства. Полученные результаты могут быть использованы федеральными органами власти и управления при корректировке планов реализации национального проекта «Наука», Стратегии научно-технологического развития РФ. Дальнейшие этапы исследования будут посвящены проработке, методическому и нормативно-правовому обеспечению разработанных предложений. Исследование имеет комплексный характер. Его результат вносит вклад в расширение и систематизацию теоретико-методических подходов к рассмотрению вопросов обеспеченности кадрами сектора исследований и разработок. С точки зрения прикладной науки в работе предложено решение практической задачи по расширению существующих инструментов снижения межрегиональной дифференциации кадрового потенциала в секторе исследований и разработок и закреплению в регионах сотрудников научных организаций.

Список литературы Проблемы развития кадрового потенциала российской науки: региональный аспект

- Мазилов Е.А., Давыдова А.А. Научно-технологическое развитие России: оценка состояния и проблемы финансирования // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2020. Т. 13. № 5. С. 55-73.

- Мокляченко А.В. Кадровый потенциал российской науки в контексте мировых тенденций // Управление наукой и наукометрия. 2014. Т. 16. С. 175-188.

- Conti A., Liu C.C. The (changing) knowledge production function: Evidence from the MIT department of biology for 1970-2000. NBER Working Papers 20037, National Bureau of Economic Research, Inc., 2014.

- Формирование фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности в регионах: состояние, задачи, механизмы реализации: науч.-справ. изд. / Е.А. Мазилов [и др.]. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2020. 43 с.

- Абдуллин А.Р. Кадровый потенциал науки: введение в проблематику и постановка задачи исследования // Науковедение. 2013. № 1. URL: https://naukovedenie.ru/PDF/01nvn113.pdf

- Бойченко Т.А. Структура персонала в научных организациях Минобрнауки России по отдельным регионам: анализ первичной статистической информации // Управление наукой и наукометрия. 2021. Т. 16. № 1. С. 79-106.

- Система факторов научно-технологического развития региона / Ю.Г. Тюрина [и др.] // Российское предпринимательство. 2018. Т. 19. № 5. С. 1485-1500.

- Joy-Matthews J., Megginson D., Surte M. Human Resource Development (3rd edition ed.). London: Kogan Page Publishers, 2004.

- OECD. Human resources in science and technology. In: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2009, OECD Publishing. Paris, 2009. DOI: https://doi.org/10.1787/sti_scoreboard-2009-57-en

- Conti A., Liu C.C. Bringing the lab back in: Personnel composition and scientific output at the MIT Department of Biology. Research Policy, 2015, vol. 44, no. 9, pp. 1633-1644. DOI: http://dx.doi.org/10.1016A respol.2015.01.001

- Кутлунин Е.А. Структура персонала организации и методы ее анализа // Вестн. ОмГУ. Сер.: Экономика. 2004. № 2. С. 58-63.

- Добров Г.М. Наука о науке: Введение в общее наукознание. Киев: Наукова думка, 1966. 271 с.

- Варшавский Л.Е. Проблемы развития кадрового потенциала науки // Наука. Инновации. Образование. 2006. № 1. С. 90-103.

- Hall K.L. [et al.]. The science of team science: A review of the empirical evidence and research gaps on collaboration in science. American Psychologist, 2018, vol. 73, no. 4, pp. 532-548. DOI: https://doi. org/10.1037/amp0000319

- Проблемы оценки и измерения человеческого капитала в образовании и науке: коллективная монография / А.Р. Бахтизин [и др.]. СПб.: Нестор-История, 2014. 240 с.

- Coccia M., Rolfo S. Human resource management and organizational behavior of public research institutions. International Journal of Public Administration, 2013, vol. 36, no. 4, pp. 256-268.

- Варшавский Л.Е., Дубинина М.Г., Петрова И.Л. Динамика численности и структуры научных кадров науки в России и ее регионах // Концепции. 2005. Т. 2. № 16. С. 28-45.

- Зырянов В.В., Мосичева И.А., Прудникова М.В. Кадровый потенциал современной российской науки // Исследователь XXI века: формирование компетенций в системе высшего образования: кол. монография / отв. ред. Е.В. Караваева. М.: Геоинфо, 2018. С. 143-174.

- Audretsch D.B., Feldman M.P. R&D spillovers and the geography of innovation and production. American Economic Review, American Economic Association, 1996, vol. 86 (3), pp. 630-640.

- Гулин К.А., Ермолов А.П. Стратегические подходы к развитию научно-технического потенциала территории // Проблемы развития территории. 2016. № 1 (81). С. 7-14.

- Громека В.И. США: научно-технический потенциал. Социально-экономические проблемы формирования и развития. М., 1977. 247 с.

- Задумкин К.А., Кондаков И.А. Научно-технический потенциал региона: оценка состояния и перспективы развития: монография. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2010. 205 с.

- Morley M.J. Contemporary debates in European human resource management: Context and content. Human Resource Management Review, 2004, vol. 14, pp. 353-364.

- Mansfield E. Academic research and industrial innovation: An update of empirical findings. Research Policy, 1998, vol. 26 (7-8), pp. 773-776.

- Амосенок Э.П. Интегральная оценка инновационного потенциала регионов России // Регион: экономика и социология. 2006. № 2. С. 134-145.

- Зарубина Т.А. «Кадровый потенциал» и «трудовой потенциал»: различия в определении понятий // Аллея науки. 2017. Т. 1. № 8. С. 218-221.

- Широ М.С. Оценка потенциала региона к коммерциализации научно-технических разработок // Вестн. Волгоград. гос. ун-та. Сер. 3: Экономика. Экология. 2016. № 2 (35). С. 52-59.

- Лукьянова Р.Р. Оценка кадрового потенциала инновационной деятельности в регионе // Экономика образования. 2011. № 1. С. 141-144.

- Мазилов Е.А., Ушакова Ю.О. К вопросу формирования организационно-правовых условий стимулирования НИОКР в регионах // Проблемы развития территории. 2019. № 1 (99). С. 40-55. DOI: 10.15838/ptd.2019.1.99.3