Проблемы реализации целевых программ развития социальной инфраструктуры на муниципальном уровне

Автор: Иванова Ксения Андреевна

Журнал: Петербургский экономический журнал @gukit-journal

Рубрика: Актуальные проблемы социально-экономического развития общества, пути их решения

Статья в выпуске: 2 (2), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье проведен анализ механизма реализации целевых программ развития социальной инфраструктуры на примере местной администрации МО Лаголовское СП, выявлены проблемы, препятствующие эффективной деятельности, предлагается практическое решение данных проблем.

Социальная инфраструктура, целевые программы, муниципальное образование, проблемы реализации

Короткий адрес: https://sciup.org/140128788

IDR: 140128788

Текст научной статьи Проблемы реализации целевых программ развития социальной инфраструктуры на муниципальном уровне

В настоящее время использование программно-целевого подхода является одним из ключевых методов решения территориальных проблем на всех уровнях государственного управления. Вместе с тем применению данного метода на муниципальном уровне препятствует недостаточная разработанность методического аппарата его реализации. Анализ практики внедрения целевых программ в муниципальном образовании Лаголовское сель- ское поселение позволил выявить типичные недостатки, характерные в целом для всех муниципальных образований.

Процесс реализации целевых программ в муниципальном образовании заключается в следующем. Главой местной администрации принимается решение о необходимости подачи заявки на участие в региональных или федеральных целевых программах, курируемых регионом. В случае подтверждения региональ- ными органами власти заявки проводится корректировка в бюджете на выделение бюджетных обязательств в рамках целевой программы. Следующим этапом является подписание соглашения о порядке предоставления средств областного бюджета на софинансирование в рамках конкретной целевой программы.

К примеру, в 2009 году между Правительством Ленинградской области и местной администрацией муниципального образования Ла-головское сельское поселение было подписано соглашение «О порядке предоставления средств областного бюджета Ленинградской области на финансирование строек и объектов, включенных в долгосрочную целевую программу «Социальное развитие села 2009–2011 годы». На основании подобных соглашений муниципальные образования, получив субсидию и выделив собственные средства на развитие социальной инфраструктуры, реализуют запланированные мероприятия. В частности, в рамках целевой программы «Социальное развитие села на 2009–2011 годы» в муниципальном образовании Лаголовское сельское поселение была проведена газификация жилого сектора.

Ежеквартально специалистам местной администрации Лаголовского сельского поселения необходимо представлять отчет об освоении субсидий. В ходе анализа было выявлено, что оценка эффективности реализации целевых программ проводится только на основании данного отчета, а именно по критерию абсолютного отклонения от плана заданных затрат. В отчете отражаются объемы планируемых и полученных на целевую программу финансовых ресурсов, их освоение, а также остаток субсидий, который и берется как абсолютное отклонение, положенное в основу оценки эффективности целевой программы. Однако, по мнению автора, этого недостаточно для оценки ее эффективности.

Курирующим органом всех целевых программ, действующих на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение, является местная администрация, однако непосредственная координация осуществляется региональными органами власти. Отсутствие четкого разделения прав и полномочий органов управления регионального и муниципального уровней существенно затрудняет процесс координации и определения центра ответственности по реализации муниципальных программ.

Анализ практики внедрения программно-целевого подхода в муниципальном образовании Лаголовское сельское поселение позволил выявить проблемы, характерные в целом для большинства муниципальных образований. Данные проблемы представлены в таблице 1.

В целях совершенствования механизма реализации целевых программ, реализуемых на муниципальном уровне, предлагается следующий комплекс практических мероприятий.

-

1. В области нормативно-правового обеспечения представительным и исполнительным органам предлагается провести работу по подготовке нормативно-правового обеспечения программно-целевого планирования, включающую следующее:

-

а) разработку представительным органом муниципального образования следующей системы нормативно-правовых актов:

– Положения об утверждении целевых программ;

– Положения о создании экспертного совета (в данном нормативно-правовом акте должны быть указаны члены экспертного совета и границы их ответственности);

– Положения об утверждении достигнутых результатов по целевым программам развития социальной инфраструктуры;

-

б) разработку исполнительным органом следующей системы нормативно-правовых актов:

– постановления «Об утверждении порядка разработки и реализации целевых программ»;

– постановления «Об утверждении методики оценки эффективности реализации целевых программ».

-

2. В области информационного обеспечения проблему предлагается решить с помощью внедрения системы АРМ (автоматизированного рабочего места). Во многих органах местного самоуправления данная система существует в области финансового документооборота и достаточно удобна при взаимодействии с вышестоящими органами власти.

Таблица 1

Типичные проблемные области реализации целевых программ на муниципальном уровне

№ п/п

Проблемы

Содержание

1

Отсутствие собственной нормативно-правовой базы реализации целевых программ на муниципальном уровне

Работа осуществляется без собственных нормативных документов, регламентируется юридическими актами регионального и федерального уровней, что существенно затрудняет процесс целевого программирования

2

Проблема информационного обеспечения

Анализ показал, что существующая в муниципальных образованиях система сбора, систематизации и обработки статистической информации не позволяет оценить состояние проблемной области. Органами местного самоуправления в основном собираются данные по запросам в вышестоящие органы власти, время ожидания информации иногда растягивается на длительный период. Вопрос о создании муниципальной статистики поднимался, но решений принято не было

3

Осуществление основного контроля за реализацией целевых программ региональными структурами

В связи с тем, что реализуемые целевые программы являются программами регионального уровня, основной контроль проводится именно данными структурами. Однако контроль и координация должны осуществляться, в первую очередь, представительным органом власти. В связи с этим, кроме отчетности, адресованной органам власти высшего уровня, необходима разработка комплексной отчетности оценки эффективности целевой программы с конкретными примерами расчетов

4

Нехватка бюджетных средств на реализацию целевых программ

Бюджет муниципального образования планируется в конце отчетного года на следующий год. Все основные расходы утверждаются на основании планируемых поступлений денежных средств. Наблюдается нехватка перераспределенных средств на целевые нужды, участие в целевых программах проходит в рамках софинансирования из федерального и областного бюджетов. По-мнению автора, главная проблема связана с тем, что руководством администрации не предпринимаются меры по поиску альтернативных способов привлечения денежных средств. К примеру, зарубежная практика внедрения целевого программирования активно использует внебюджетные деньги на реализацию мер по решению острых территориальных проблем

-

3. Предлагается разработать методическое обеспечение оценки эффективности реализации целевых программ.

Полностью автоматизированное рабочее место представляет собой программный комплекс, состоящий из нескольких программных компонентов:

– рабочего места оператора (пользовательский функционал);

– системы электронно-цифровой подписи и шифрации;

– транспортной системы, осуществляющей связь «клиент – сервер».

Систему АРМ целесообразно использовать для импорта статистических данных, имеющихся в органах власти вышестоящего уровня в режиме текущего времени. Внедрение данной системы поможет органам местного самоуправления анализировать имеющуюся информацию и в случае необходимости оперативно проводить корректировки выполняемых мероприятий в рамках программно-целевого планирования.

В первую очередь, необходимо определить критерии оценки. Все критерии по целевым программам развития социальной инфраструктуры предлагается разделить на 3 большие группы:

– критерий экономической эффективности;

– критерий бюджетной эффективности;

– критерий социальной эффективности.

Под бюджетным эффектом будем понимать изменение финансовых поступлений в бюджет. Экономический эффект – совокупные изменения финансового положения всех участников программы, связь затрат и получаемых результатов. Социальный эффект – изменения уровня доходности, состоянияздоровья, уровня образования, уровня рождаемости и смертности, иных составляющих уровня и качества жизни населения.

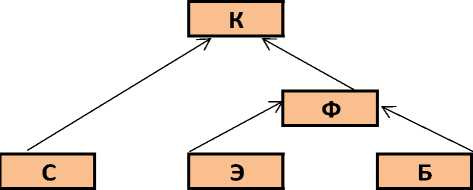

Следующим этапом должно быть построение «дерева критериев» на основе метода формирования комплексной оценки по выбранным критериям. На рисунке 1 представ- лен пример построения «дерева критериев» для целевых программ развития социальной инфраструктуры.

Рисунок 1

Дерево критериев:

К – комплексный критерий; С – социальная эффективность; Ф – финансовая эффективность; Э – экономическая эффективность; Б – бюджетная эффективность.

На каждом уровне строится агрегированная оценка критериев предыдущего уровня. Путем объединения экономической и бюджетной эффективности формируется критерий финансовой эффективности. Объединяя социальную эффективность и финансовую эффективность, получаем комплексную оценку эффективности целевых программ развития социальной инфраструктуры муниципальных образований.

С целью оценки эффективности целевой программы по вышеназванным критериям необходимо перейти к дискретной шкале оценок. Оценивать состояние предлагается по 4-балльной шкале экспертным методом:

-

1 – плохо;

-

2 – удовлетворительно;

-

3 – хорошо;

-

4 – отлично.

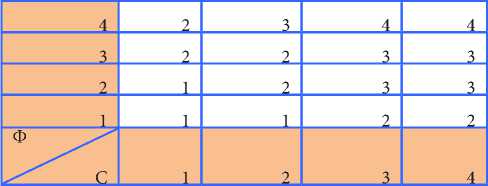

Прежде всего необходимо соразмерить объединенные критерии. При наличии двух критериев сравнение удобно проводить, представляя результаты в виде таблицы (матрицы). Пример данной оценки представлен в таблице 2.

Из таблицы 2 наблюдается несколько возможных сценариев выбора. К примеру, в случае у критерия экономической эффективности оценки «хорошо», а у бюджетной эффективности оценки «удовлетворительно», объединенный критерий (финансовая эффективность)

будет оцениваться «удовлетворительно». При данном сценарии, критерий бюджетной эффективности (изменение финансовых поступлений в бюджет) имеет приоритетное значение.

Таблица 2

Оценка объединенных критериев

|

4 |

2 |

3 |

4 |

4 |

|

3 |

1 |

2 |

3 |

3 |

|

2 |

1 |

2 |

3 |

3 |

|

1 |

1 |

1 |

1 |

2 |

|

Э Б |

1 |

2 |

3 |

4 |

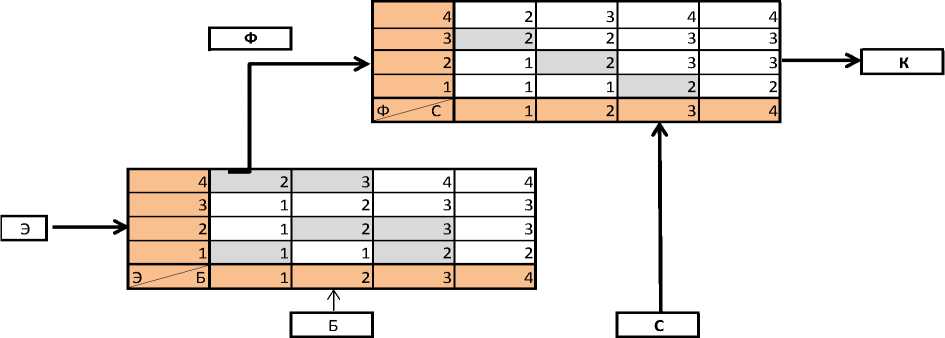

Имея оценку объединенных критериев (финансовой эффективности), построим матрицу свертки комплексной оценки целевой программы в виде таблицы 3.

Таблица 3

Матрица свертки комплексной оценки целевой программы

Из таблицы 3 видна смена приоритетов в зависимости от имеющейся ситуации. В случае неэффективности обоих критериев приоритет имеют оба показателя – и социальный уровень, и финансовая эффективность. При удовлетворительном или хорошем значении этих показателей приоритет смещается в сторону финансовой эффективности. При высоких оценках приоритет смещается в сторону социального эффекта.

На основании полученных агрегированных данных оценки критериев, необходимо сформировать комплексную оценку выбранного сценария. Комплексная оценка возможных сценариев оценки эффективности реализации целевых программ развития социальной инфраструктуры представлена на рисунке 2.

Рисунок 2

Комплексная оценка сценариев оценки эффективности

Пример анализа одного из сценариев оценки эффективности реализации целевых программ развития социальной инфраструктуры заключается в следующем [1, c. 24]:

-

а) выбираем вариант объединенного критерия с оценкой «хорошо», при котором бюджетная эффективность оценивается на «отлично», а экономическая эффективность на «хорошо»;

-

б) рассматриваем комплексную оценку: получив по предыдущему уровню оценку «хорошо», сопоставляем данный объединенный критерий с критерием социальной эффективности. К примеру, для того, чтобы по рассматриваемому сценарию получить оценку «отлично» возможно два варианта оценки социальной эффективности – «отлично» и «хорошо».

-

4. В области нехватки бюджетных средств на реализацию программно-целевых мероприятий предлагается использовать альтернативные механизмы финансирования. Одним из действенных способов является государственно-частное партнерство, которое направлено на развитие общественной инфраструктуры в целях:

Следует отметить, что в качестве примера оценки эффективности реализации целевых программ развития социальной инфраструктуры был приведен один из возможных сценариев комплексной оценки. В то же время, имея дерево свертки, можно оценить любой вариант программы и на его основе выбрать оптимальный.

Безусловно, в идеальной системе предполагается наивысшая оценка по всем отобранным критериям. Однако на практике реализация такой сложной системы, как целевая программа, особенно в сфере развития социальной инфраструктуры, предполагает наличие рисков, как внешних, так и внутренних. В связи с этим, на наш взгляд, стремление к наивысшей кри- териальной оценке должно сопровождаться анализом и снижением рисков. Для определения уровня риска выбранного сценария целесообразно использовать также комплексную оценку.

-

а) ускорения социально-экономического развития;

-

б) улучшения качества и повышения эффективности услуг;

-

в) повышения эффективности использования бюджетных средств.

Источниками возвратности внебюджетных инвестиций являются:

-

а) выручка от оказания услуг потребителям;

-

б) рост доходов от реализации имущества и земли ОГМУ;

-

в) прямой и косвенный рост налоговых доходов;

-

г) сокращение расходов ОГМУ.

Анализ практики внедрения государственно-частного партнерства в Санкт-Петербурге показывает перспективность использования данного способа для реализации муниципальных программ. Его основными преиму- ществами по сравнению с чисто бюджетным финансированием являются новые возможности, в частности:

-

а) возможность реализовать проект в условиях ограниченного бюджета;

-

б) возможность рассчитать и предусмотреть расходы на период жизненного цикла проекта;

-

в) возможность объективного выбора партнера с мировым именем, имеющего свои уникальные технологии и значительный опыт успешной работы;

-

г) возможность распределить бюджетную нагрузку равномерно на длительный период времени, начиная с момента ввода объекта в эксплуатацию;

-

д) возможность переложить расходы по эксплуатации объекта на партнера и дополнительно снизить нагрузку на бюджет;

-

е) возможность снять с города существенную часть рисков проекта: сроки строительства, ввод в эксплуатацию, превышение бюджета проекта [2, с.54].

Государственно-частное партнерство предполагает взаимодействие государственного и частного секторов, разделение рисков, затрат и прибыли, стремление государства использовать капитал частного сектора для улучшения качества государственных услуг (output–based approach) [2, с.7]. К примеру, с целью повышения качества предоставления образовательных услуг органами власти Санкт-Петербурга составлено соглашение о государственно-частном партнерстве, на основании которого [2, с. 52]:

-

1. Город:

-

а) предоставляет земельные участки для строительства объектов образования по договору аренды;

-

б) после ввода в эксплуатацию объектов осуществляет платежи, включающие стоимость строительства и эксплуатации объектов.

-

2. Партнер:

-

а) разрабатывает проектную документацию;

-

б) строит объекты образования в течение 2 лет и передает их Городу;

-

в) осуществляет техническое обслуживание объектов в течение 10 лет после ввода их в эксплуатацию.

Анализ практики внедрения государственно-частного партнерства выявил перспективность использования данного метода в рамках поиска альтернативных способов финансирования программно-целевых мероприятий на муниципальном уровне.

Таким образом, программно-целевое планирование – это достаточно эффективный метод управления развитием социальной инфраструктуры на муниципальном уровне. Однако анализ практики внедрения целевых программ на примере муниципального образования Лаголовское сельское поселение позволил выявить типичные недостатки, характерные для большинства муниципальных образований. Устранению негативных влияний этих недостатков и повышению эффективности реализации программно-целевого метода на муниципальном уровне поможет использование предложенной методической базы практического характера.

Список литературы Проблемы реализации целевых программ развития социальной инфраструктуры на муниципальном уровне

- Андронникова Н. Г., Баркалов С. А., Бурков В. Н., Котенко А. М. Модели и методы оптимизации региональных программ развития. М.: ИПУ РАН, 2001. 60 с.

- Проект «Государственно-частное партнерство в социальной сфере -распространение опыта Великобритании и Санкт-Петербурга». СПб., 2012. 58 с.