Проблемы рекультивации техногенных массивов предприятия угледобывающей отрасли

Автор: Левчук Ирина Романовна, Пашкевич Мария Анатольевна

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Статья в выпуске: 8, 2011 года.

Бесплатный доступ

На сегодняшний день на территории Кемеровской области ведется активная добыча полезных ископаемых, что является одним из основных источников негативного воздействия на компоненты окружающей природной среды. В данной работе рассмотрены экологические проблемы, вызванные угледобывающей и углеперерабатывающей отраслями промышленности, являющиеся приоритетными в данном регионе. Также в работе представлены результаты аналитического исследования отходов одного из ведущих угледобывающих предприятий России и возможные пути их утилизации.

Угледобыча, экологические проблемы, техногенные массивы, аналитическое исследование, утилизация

Короткий адрес: https://sciup.org/140215368

IDR: 140215368 | УДК: 622.17

Текст научной статьи Проблемы рекультивации техногенных массивов предприятия угледобывающей отрасли

В Российской Федерации расположено более трети мировых запасов угля, хотя по объему добычи угля Россия занимает пятое место в мире, после таких стран как КНР, США, Индия и Австралия. Важнейшим угледобывающим регионом России и одним из крупнейших в мире является Кузнецкий угольный бассейн, на долю которого приходится около 40% ежегодно добываемого каменного угля в нашей стране и более 60% коксующегося [1].

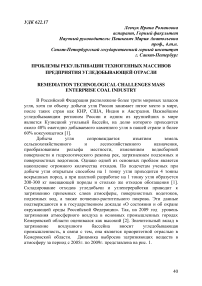

Добыча угля сопровождается изъятием земель сельскохозяйственного и лесохозяйственного назначения, преобразованием рельефа местности, изменением водосборной поверхности и гидрологического режима рек, загрязнением подземных и поверхностных водотоков. Однако одной из основных проблем является накопление огромного количества отходов. По подсчетам ученых при добыче угля открытым способом на 1 тонну угля приходится 4 тонны вскрышных пород, а при шахтной разработке на 1 тонну угля образуется 200-300 кг вмещающей породы и столько же отходов обогащения [1]. Складирование отходов угледобычи и углепереработки приводит к загрязнению приземных слоев атмосферы, поверхностных водотоков, подземных вод, а также почвенно-растительного покрова. Эти данные подтверждаются и в государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации». Так, на 2009 год уровень загрязнения атмосферного воздуха в основных промышленных городах Кемеровской области оценивался как высокий [2]. Значительный вклад в загрязнение воздушного бассейна вносит угледобывающая промышленность, в связи с тем, она является приоритетной отраслью в Кемеровской области. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за период с 2005г. по 2009г. представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, тыс. т [2]

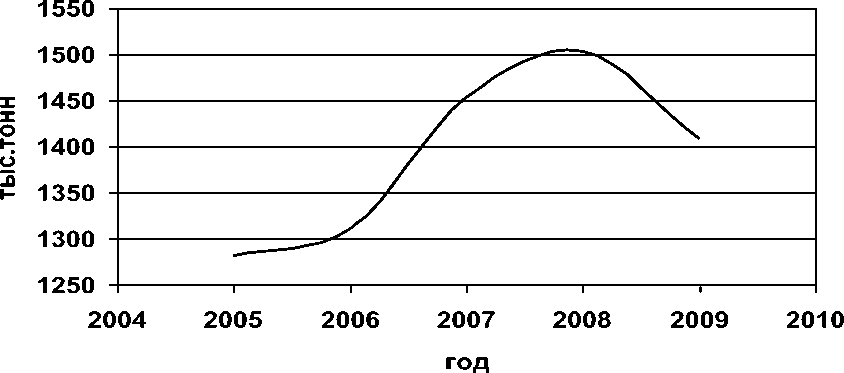

Вода самой крупной реки Кемеровской области – р. Томь характеризуется как «загрязненная», а в створе ниже г. Новокузнецка и Беловского водохранилища как «очень загрязненная». Качество воды в поверхностных водотоках напрямую зависит от степени очистки сбрасываемых сточных и ливневых вод. По данным государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации», в 2009 году объем сброса сточных вод в поверхностные водотоки составил 2069,08 млн. м3, в том числе 745,70 млн. м3 загрязненных сточных вод, 7,73 млн. м3 нормативно очищенных сточных вод. [2]. Динамика сброса неочищенных сточных вод в водные объекты за период с 2005г. по 2009г. представлена на рис. 2.

год

Рис. 2. Динамика сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водотоки Кемеровской области, млн. м3 [2]

Кемеровская область занимает первое место в нашей стране по объему образования отходов, причем основной объем отходов образуется всего на нескольких предприятиях: ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (842,8 млн.т), ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» (173,6 млн.т), ЗАО «Черниговец» (105,7 млн.т) и ОАО «Междуречье» (102,2 млн.т) [3]. Насыпные техногенные массивы, образующиеся в результате деятельности угледобывающих предприятий, составляют основной объем отходов Кемеровской области. В большинстве случаев такой вид отходов относится к пятому классу опасности.

Таким образом, рост добычи и переработки угля, наблюдаемый в последние годы, приводит к ряду негативных последствий, формирующих значительную техногенную нагрузку на окружающую природную среду, что, в конечном счете, ведет к повышению заболеваемости населения.

В данной работе представлены результаты исследования техногенных массивов, расположенных на территории одного из ведущих предприятий России, занимающегося добычей и переработкой угля в Кузнецком угольном бассейне уже более 40 лет. На сегодняшний день на территории земельного отвода предприятия сформировались насыпные и намывные техногенные массивы, в которых накоплено ценное до настоящего времени неутилизируемое минеральное сырьё. С целью снижения негативного воздействия намывных массивов на природную среду путем разработки рациональной схемы по утилизации шламов углеобогащения были проведены исследования вещественного состава шламов.

Пробы шлама были отобраны из старых и новых шламонакопителей и законсервированы концентрированной соляной кислотой. Исследования твердой и жидкой фазы шламов проводились при помощи современных аналитических методов. Для анализа жидкой фазы шламов углеобогащения применялись методы ионообменной хроматографии и атомной эмиссионной спектрометрии с индукционно связанной плазмой (ICP), в то время как твердая фаза была проанализирована при помощи метода рентгенофлуоресцентной спектрометрии. В ходе пробоподготовки твердая фаза была отфильтрована, высушена, измельчена и, после предварительного прессования, проанализирована на рентгенофлуоресцентном спектрометре XRF-1800 (метод полуколичественного анализа с расчетом по фундаментальным параметрам). Результаты анализа вещественного состава твердой фазы (% для сухого состояния проб) представлены в табл. 1.

Таблица 1

Результаты анализа (% для сухого состояния проб) вещественного состава твердой фазы шламов углеобогащения

|

Элемент |

Проба 1 |

Проба 2 |

Проба 3 |

Проба 4 |

Проба 5 |

Проба 6 |

Проба 7 |

Проба 8 |

|

Si |

4,19 |

4,61 |

6,77 |

11,97 |

4,80 |

4,11 |

4,03 |

3,88 |

|

Al |

2,03 |

2,05 |

2,74 |

4,61 |

2,18 |

1,09 |

1,91 |

1,84 |

|

S |

0,96 |

1,02 |

1,09 |

1,42 |

1,13 |

1,03 |

1,12 |

1,04 |

|

Ca |

1,01 |

0,66 |

0,82 |

2,04 |

1,25 |

0,90 |

1,03 |

1,01 |

|

Fe |

1,59 |

3,69 |

6,75 |

7,04 |

1,79 |

1,31 |

1,37 |

1,48 |

|

Mg |

0,15 |

0,11 |

0,14 |

0,29 |

0,12 |

0,093 |

0,12 |

0,11 |

|

Na |

0,10 |

0,13 |

0,16 |

0,28 |

0,16 |

0,14 |

0,15 |

0,14 |

|

K |

0,24 |

0,31 |

0,45 |

1,09 |

0,28 |

0,21 |

0,23 |

0,23 |

|

Cu |

0,0035 |

0,0048 |

0,0060 |

0,0096 |

0,0066 |

- |

- |

0,0037 |

|

Mn |

0,022 |

0,015 |

0,067 |

0,098 |

0,023 |

0,013 |

0,018 |

0,021 |

|

Zn |

0,0051 |

0,0046 |

0,0067 |

0,014 |

0,0066 |

0,0072 |

0,0058 |

0,0061 |

Фильтраты шламов углеобогащения были проанализированы на основные анионы и катионы методом ионообменной хроматографии, а также на тяжелые металлы методом атомной эмиссионной спектрометрии с индукционно связанной плазмой. Результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2

Результаты анализа вещественного состава жидкой фазы шламов углеобогащения

|

Элемент |

Проба 1, мг/л |

Проба 2, мг/л |

Проба 3, мг/л |

Проба 4, мг/л |

Проба 5, мг/л |

Проба 6, мг/л |

Проба 7, мг/л |

Проба 8, мг/л |

|

Na |

69,38 |

110,53 |

58,53 |

72,74 |

70,43 |

91,08 |

71,32 |

62,82 |

|

K |

4,04 |

4,05 |

4,58 |

4,17 |

4,33 |

3,95 |

8,73 |

3,33 |

|

Ca |

- |

116, 10 |

71,66 |

132,11 |

122,95 |

148,75 |

85,51 |

84,48 |

|

Mg |

49,07 |

61,54 |

32,59 |

47,78 |

44,57 |

57,64 |

50,55 |

44,46 |

|

Cd |

0,01 |

0,01 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Cu |

0,05 |

0,03 |

0,02 |

0,05 |

0,02 |

- |

- |

0,05 |

|

Fe |

0,48 |

0,35 |

0,25 |

1,17 |

0,94 |

0,27 |

0,61 |

0,82 |

|

Mn |

0,03 |

0,03 |

0,07 |

0,11 |

0,12 |

0,39 |

0,03 |

0,06 |

|

Zn |

0,02 |

0,01 |

- |

0,02 |

0,02 |

0,04 |

0,02 |

0,02 |

|

Cl |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

121, 29 |

- |

|

SO 4 |

415, 75 |

226,18 |

293,50 |

310,80 |

277,42 |

345,37 |

264,95 |

61,25 |

Как видно из полученных результатов, концентрация сульфатов в фильтратах шламов довольно высока. Концентрации тяжелых металлов незначительны, такие металлы как кобальт, никель и свинец в пробах обнаружены не были. Металлы, обнаруженные в твердой фазе шламов, не являются токсичными.

В результате проведенных исследований было установлено, что шламы углеобогащения являются специфическим видом отходов, обладающим высоким энергетическим потенциалом и относительно низкой токсичностью. Однако, несмотря на низкую токсичность, большие скопления данного вида отходов оказывают значительное негативное воздействие на компоненты окружающей природной среды. Поэтому на настоящий момент проблема утилизации отходов обогащения угля является весьма актуальной.

Существующие способы утилизации шламов углеобогащения можно разделить на пассивные и активные. Пассивными способами является складирование и хранение отходов в хвостохранилищах и шламонакопителях различных типов. Таким образом, подавляющее большинство применяемых на сегодняшний день способов утилизации данного вида отходов можно отнести к пассивным. Термические способы утилизации шламов углеобогащения, такие как сжигание, пиролиз, термолиз, газификация, катализ и т.д., относят к активным способам утилизации шламов. [4]

К сожалению, активные способы утилизации отходов углеобогащения не находят широко применения в Российской Федерации, в связи с нестабильностью физико-механических, химических и теплофизических свойств отходов, что в свою очередь не позволяет эффективно применять типовое оборудование других производств для переработки рассматриваемого вида отходов.

Тем не менее, шламы углеобогащения, представленные угольной пылью, могут быть использованы в качестве водоугольного топлива, представляющего собой дисперсную систему, состоящую из тонкоизмельченного угля (59 - 70%), воды (29 - 40%) и реагента-пластификатора (1%) [5]. Значительным преимуществом использования шламов в качестве водоугольного топлива является тот факт, что данный вид топлива не требует специальной подготовки перед сжиганием и может использоваться сразу после приготовления [6]. В этой связи использование шламов углеобогащения при сжигании на котельных предприятия позволит решить актуальную задачу рационального использования минеральных ресурсов.

Список литературы Проблемы рекультивации техногенных массивов предприятия угледобывающей отрасли

- Арбузов С.И., Ершов В.В., Поцелуев А.А., Рихванов Л.П. Редкие элементы в углях Кузнецкого бассейна. -Кемерово: «Кемеровский полиграфкомбинат», 2000. -244 с.

- Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2009 году»

- Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2008 году»

- Парфенюк А.С., Веретельник С.П., Кутняшенко И. В. Проблема создания промышленных агрегатов для утилизации твердых отходов. Возможности ее решения//Кокс и химия, 1999. -№3. -С.40-44.

- Rawlins D.C. Low-rank coal-water fuel combustion in a laboratoryscale furnace/D.G. Rawlins, G.J. Germane, L.D. Smoot.//Combustion and Flame. -1988. -N 74. -С.255-266

- Овчинников Ю.В., Луценко С.В. Искусственное композитное жидкое топливо из угля и эффективность его использования//Новости теплоснабжения. -2006. -№ 4(68). -С.30-33.