Проблемы рынка интеллектуального труда в условиях формирования национальной инновационной системы

Автор: Кокорев Игорь Алексеевич

Статья в выпуске: 2 (7), 2011 года.

Бесплатный доступ

Развитие инновационной экономики требует преодоления проблем существующих на интеллектуальном (научном) рынке труда страны. Прежде всего, вызывает озабоченность старение научных кадров, «утечка мозгов» за рубеж, слишком низкое финансирование исследовательской деятельности, уменьшение количества научных организаций. Статья посвящена проблеме рынка интеллектуального труда в условиях формирования национальной инновационной системы.

Рынок интеллектуального труда, "утечка мозгов", научная организация, финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Короткий адрес: https://sciup.org/14122232

IDR: 14122232 | УДК: 331.5

Текст научной статьи Проблемы рынка интеллектуального труда в условиях формирования национальной инновационной системы

Для построения в России экономики основанной на знаниях, необходимо создание условий для превращения научно-технического потенциала в один из основных ресурсов устойчивого экономического роста.

В то же время, как отмечают современные исследователи: «Основная трудность в разработке «по уму» стратегии устойчивого развития и определении эффективной экологической, экономической и социальной политики заключается в том, что законы права, цели и решения не согласованы с законами Природы, с динамикой ее воспроизводства. Эта рассогласованность порождает разрыв связей в системе природа – общество – человек и является причиной глобального системного кризиса» [5].

Президентом Российской Федерации в послании федеральному собранию (2006 г.) была отмечена необходимость изменения структуры отечественной экономики с целью придания ей инновационного качества, что делает необходимым решение ряда основополагающих задач, а именно:

-

• стимулирования роста инвестиций в производственную инфраструктур и в развитие инноваций;

-

• повышения ориентированности научных организаций на потребности реальной экономики: «…реализация совместных планов Правительства и Академии Наук по модернизации научной не будет формальной, а принесет реальные результаты, даст отечественной экономике перспективные научные разработки».

Сегодня существует немало объективных препятствий и сложностей на пути формирования экономики, основанной на знаниях. Анализируя данные, которые характеризуют сегодняшнее состояние России в области научного и инновационного развития, достаточно сложно представить, что у России существует реальный шанс войти в число стран, которые обладают развитой научно-технической базой, эффективной инновационной системой и лидируют в инновационной сфере. Однако хорошо известно, что всего несколько десятилетий назад, например, Финляндию, Южную Корею, Израиль трудно было отнести к инновационным лидерам, но сегодня свыше 50% объема экспорта каждой из этих стран приходится на наукоемкую продукцию. Нет никаких объективных препятствий, которые лишали бы Россию шансов на то, чтобы занять достойное место в мировых инновационных процессах, адекватное ее интеллектуальному и научному потенциалу. Инновационное развитие тесно связано с формированием и функционированием рынка интеллектуального труда.

Анализ статистических данных показывает, что на рынке интеллектуального, и в частности научного, труда за последние двадцать лет назрел ряд проблем [4].

Прежде всего, это проблемы безработицы, старения научных кадров, низкой мобильности высококвалифицированных кадров, которые, в случае кризиса и закрытия предприятий и научных учреждений не могут найти работу, «утечка мозгов». Так, например, исследования, проведенные в Ногинском научном центре РАН (пос. Черноголовка), куда входят 9 институтов и приборостроительный завод, показали, что количество публикаций и научных докладов, сделанных учеными центра в последние 5 – 7 лет сократилось в 3 – 4 раза, продолжается отъезд на Запад и другие части мира. Из тысячи научных сотрудников Центра 200 человек (пятая часть) работает за границей и треть из них не желает возвращаться на родину. Причины эмиграции ученых, по их мнению, лежат в более лучших и комфортабельных условиях работы и жизни за рубежом, и более определенном, на их взгляд, будущем их детей.

Из-за хронического недофинансирования в 90-е годы прошлого века оказалась подорванной система воспроизводства научных кадров. Неизбежным результатом этого стал кризис, который выражается в:

-

1. абсолютном сокращение числа исследователей во всех государственных секторах науки и высшего образования;

-

2. быстром старение и изменение их качественного состава;

-

3. нарушение преемственности научных и педагогических школ.

Согласно данным Росстата, которые также подтверждаются результатами общероссийского репрезентативного опроса, проведенного Центром социологических исследований в 2005 г., средний возраст исследователей российских организаций, выполняющих исследования и разработки, сегодня составляет 48,9 лет. Средний возраст исследователей-кандидатов наук – 53,1 года, исследователей-докторов наук - 60,9 лет.

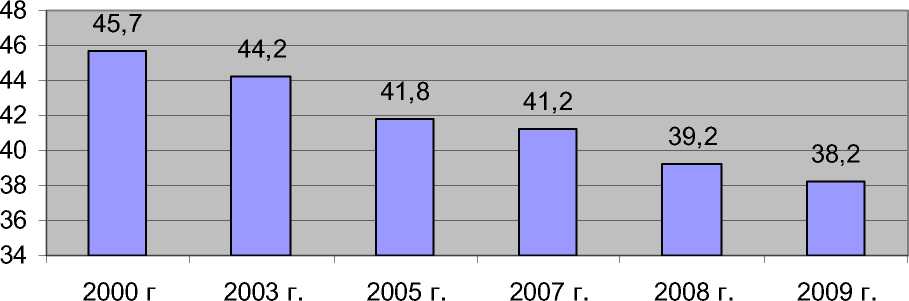

За период с 1990 по 2009 год общая численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в России сократилась на 62 процента (рис. 1). В абсолютных цифрах наука потеряла более миллиона человек. В одном из наукоградов России Троицке количество работников занятых в десяти известных научно-исследовательских центрах города (физика, ядерная физика) сократилось с 12 тысяч человек (советский период) до 5 тысяч человек.

Рис. 1. Персонал занятый исследованиями в процентах к 1990 году

Процесс сокращения кадров в науке можно разделить на несколько потоков.

Первый поток – переход исследовательских и обслуживающих науку кадров в другие отрасли экономики и области занятости в России – «внутренняя миграция».

Второй поток – эмиграция исследователей за рубеж – «утечка мозгов», «интеллектуальная иммиграция».

Третий поток – естественная убыль ученых старших поколений.

По данным исследований, резкий спад численности персонала, занятого в секторе исследований и разработок, пришелся на 1992 – 1998 годы, причем за период 1992 – 1994 годов численность исследователей сократилась на 40 процентов по сравнению с уровнем 1991 года. Эти процессы были вызваны резким сокращением государственных расходов на исследования и разработки, а также бурным развитием банковского финансового бизнеса, телекоммуникационного сектора экономики, предлагавших существенно лучшие условия оплаты труда для квалифицированного персонала [6].

В 1995 – 1998 годах значительная часть ученых попыталась адаптироваться к новым условиям жизни. Возросли масштабы скрытой формы «внутренней миграции» кадров. Не только переход в другие сферы, а часто и совместительство, занимающее основную часть рабочего времени, неизбежно приводят к снижению квалификации ученого или ее утрате [1].

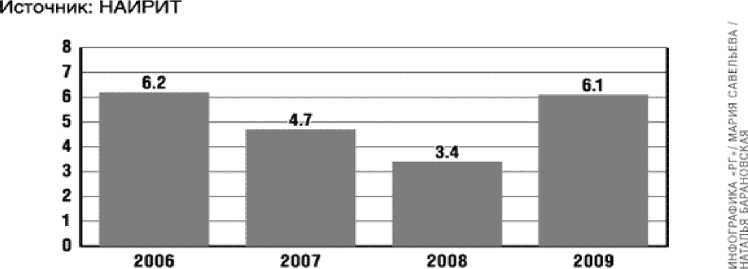

Начиная с 2002 года возобновился отток кадров из науки. На этом фоне отмечается незначительный рост удельного веса молодых ученых (возрастная категория до 29 лет) и существенное сокращение исследователей среднего возраста (возрастные категории 30 - 39 лет и 40 – 49 лет). По данным НАИРИТ1 В 2009 году страну покинуло около 6100 ученых и научных специалистов, что позволяет говорить об очередной активизации процесса «утечки мозгов» (рис. 2). Подобный уровень оттока научных кадров наблюдался только в 2006 году, когда еще не действовали государственная программа поддержки инновационного развития и ученые не чувствовали уверенности в завтрашнем дне. В результате только в США, по данным Национального научного фонда США, сейчас работают 20 тысяч русских ученых [3].

Динамика «утечки мозгов» из России, тыс. чел.

Рис. 2. Динамика «утечки мозгов» (в тыс. человек)

По данным ЮНЕСКО, Россия уже к середине 90-х гг. потеряла от эмиграции ученых более 30 млрд. долларов. А по расчетам Минобрнауки, с отъездом одного ученого Россия в среднем теряет 300 тыс. долларов.

В рамках ряда федеральных целевых программ до 2007 года выполнялись мероприятия, направленные на решение вопросов подготовки научных кадров. В частности, в рамках федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» на 2002 -2006 годы выполнялось мероприятие по подготовке кадров для национальной технологической базы. Однако в федеральной целевой программе «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы решение вопросов подготовки кадров не предусмотрено.

Сложившаяся в Российской Федерации ситуация в области воспроизводства и изменения возрастной структуры научных и научно-педагогических кадров показывает, что реализуемый комплекс государственных мер по привлечению и закреплению кадров является недостаточным и не оказывает решающего влияния на позитивное изменение ситуации.

Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы предлагает два варианта для решения данной задачи [7]:

-

1. реализацию в рамках федеральных и ведомственных целевых программ, а также в рамках программ грантовой поддержки мероприятий, связанных с проведением

-

2. создание единого программного механизма повышения эффективности

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и привлечением к их исполнению на конкурсной основе научных и научно-педагогических кадров всех возрастных групп;

воспроизводства научных и научно-педагогических кадров и их закрепления в сфере науки, образования и высоких технологий при сохранении существующей системы государственной поддержки молодых ученых и ведущих научных школ.

Список литературы Проблемы рынка интеллектуального труда в условиях формирования национальной инновационной системы

- Агирречу, А.А. Особенности формирования наукоградов России // Проблемы урбанизации на рубеже веков: отв. ред. А.Г.Махрова. - Смоленск: Ойкумена, 2002.

- EDN: VIUCQR

- Большаков, Б.Е. Теория и методология проектирования устойчивого развития социо-природных систем: уч.-мет. пособие//Электронная библиотека системы Федеральных образовательных порталов «Российское образование» [Электронный ресурс], режим доступа: http: window.edu.ru/window/library, свободный.

- Воронков, В., Освальд, И., Фомин, Э. Утечка «умов»: ситуация в военно-промышленном комплексе и в науке. -СПб: ЦНИ, 1995.

- Зубова, Л.Г., Андреева, О.Н., Антропова, О.А., Аржаных, Е.В. Социологический мониторинг деятельности научных организаций//Информационно-статистический бюллетень ЦИСН: вып. №1. -2010.

- EDN: PBMJRF

- Кузнецов, О.Л., Большаков, Б.Е. Устойчивое развитие: научные основы проектирования в системе природа -общество -человек: учебник. -Санкт-Петербург: Гуманистика, 2002.

- EDN: TKHHNX

- Стрекова, Л.Н., Арутюнов, B.C. Прогнозирование научного потенциала//Наука России. От настоящего к будущему. -М.: ЛИБРОКОМ, 2009.

- Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 -2013 годы: утверждена постановлением Правительства Российской Федерации № 568 от 28.07.2008.