Проблемы социальной инклюзии инвалидов: опыт регионального исследования

Автор: Фахрадова Лейла Натиговна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 6 (86), 2016 года.

Бесплатный доступ

На фоне усложнения общественных отношений государства сталкиваются с неэффективностью прежних форм социальной поддержки уязвимых групп населения. К спектру прежних вызовов, связанных с неравенством распределения доходов, добавляется проблема обеспечения равных возможностей в реализации гражданских прав для людей, подверженных риску социального исключения. Феномен социальной эксклюзии опасен для развития общества прежде всего последствиями в виде нарастания социальной напряженности, ухудшения социального самочувствия населения. Ответом на данную угрозу служит социальная политика, предполагающая вовлечение уязвимых групп населения во все сферы жизни общества. Одним из наиболее ярких примеров групп, подверженных социальному исключению, являются инвалиды. В данной публикации на материалах социологических исследований, проведенных в Вологодской области в 2013-2015 гг., показаны особенности восприятия обществом людей с ограниченными возможностями здоровья, оценка самими инвалидами взаимодействия с окружающими людьми, наиболее распространенные проблемы, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни, перспективы интеграции, роль государственной поддержки. Полученные результаты указывают на то, что как со стороны общества, так и со стороны изучаемой группы существуют препятствия для интеграционного процесса. Со стороны населения - это стремление дистанцироваться от взаимодействия с инвалидами, а также несформированность этики общения с ними. Со стороны самих инвалидов значимым препятствием инклюзии выступает распространенность скептических и пессимистических оценок возможностей равного участия в жизни общества. Действие ментальных барьеров инклюзии сочетается с действием средовых и инструментальных барьеров. Инвалиды отмечают проблемы с доступностью транспорта, неприспособленностью инфраструктуры, качеством медицинского обслуживания, предоставлением социальных услуг (сурдоперевод), с трудоустройством. В заключительной части статьи сформулированы рекомендации по повышению эффективности социальной политики в интересах людей с ограниченными возможностями здоровья.

Инвалиды, социальная эксклюзия, барьеры инклюзии, социальная политика, интеграция, социальный капитал

Короткий адрес: https://sciup.org/147111426

IDR: 147111426 | УДК: 314.44

Текст научной статьи Проблемы социальной инклюзии инвалидов: опыт регионального исследования

На фоне усложнения общественных отношений государства сталкиваются с неэффективностью прежних форм социальной поддержки уязвимых групп населения. К спектру прежних вызовов, связанных с неравенством распределения доходов, добавляется проблема обеспечения равных возможностей в реализации гражданских прав для людей, подверженных риску социального исключения. Феномен социальной эксклюзии опасен для развития общества прежде всего последствиями в виде нарастания социальной напряженности, ухудшения социального самочувствия населения. Ответом на данную угрозу служит социальная политика, предполагающая вовлечение уязвимых групп населения во все сферы жизни общества. Одним из наиболее ярких примеров групп, подверженных социальному исключению, являются инвалиды. В данной публикации на материалах социологических исследований, проведенных в Вологодской области в 2013–2015 гг., показаны особенности восприятия обществом людей с ограниченными возможностями здоровья, оценка самими инвалидами взаимодействия с окружающими людьми, наиболее распространенные проблемы, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни, перспективы интеграции, роль государственной поддержки. Полученные результаты указывают на то, что как со стороны общества, так и со стороны изучаемой группы существуют препятствия для интеграционного процесса. Со стороны населения – это стремление дистанцироваться от взаимодействия с инвалидами, а также несформированность этики общения с ними. Со стороны самих инвалидов значимым препятствием инклюзии выступает распространенность скептических и пессимистических оценок возможностей равного участия в жизни общества. Действие ментальных барьеров инклюзии сочетается с действием средовых и инструментальных барьеров. Инвалиды отмечают проблемы с доступностью транспорта, неприспособленностью инфраструктуры, качеством медицинского обслуживания, предоставлением социальных услуг (сурдоперевод), с трудоустройством. В заключительной части статьи сформулированы рекомендации по повышению эффективности социальной политики в интересах людей с ограниченными возможностями здоровья.

Инвалиды, социальная эксклюзия, барьеры инклюзии, социальная политика, интеграция, социальный капитал.

В контексте изучения политики социальных государств в отношении уязвимых групп населения исследователи отмечают первостепенную важность конструктивного преодоления «нарастающей дилеммы» – сформулированной Гудхартом и Пирсом проблемы выбора между необходимостью обеспечить справедливое перераспределение благ в обществе и необходимостью реализовать принцип мультикультурализма [2]. Другими словами, актуальной проблемой социального государства становится согласование интересов всех культурных и социальных общностей, даже если эти интересы взаимоисключающие. В таких условиях особое значение приобретает эффективное использование интеграционных механизмов, задачей которых является согласование целей, приоритетов и выравнивание возможностей различных социальных групп.

Данная работа посвящена выявлению барьеров социальной инклюзии инвалидов как одной из наиболее уязвимых категорий населения. Для достижения поставленной цели дадим определения терминам «социальная интеграция», «социальная инклюзия», «социальная эксклюзия» и определим их место в системе категорий, описывающих взаимодействие общества и отдельных его групп. На наш взгляд, включение инвалидов в общество может расширить возможности их социального участия и повысить качество их жизни. В связи с этим в работе будет сделан акцент на том, какие барье- ры социальной инклюзии инвалидов существуют в российском и региональном сообществе.

В научной литературе предлагается множество подходов к определению интеграции и связанных с ним понятий. На наш взгляд, среди них можно выделить две группы терминов. Первый ряд понятий – «консолидация, интеграция, разобщение, атомизация» – строится вокруг исходного состояния общества как целостной системы. Здесь присутствуют два термина, обозначающие процесс – «интеграция» и «разобщение», а также два термина, характеризующие состояние общества как системы – «консолидация» и «атомизация». Пары приведенных понятий – антагонисты. С другой стороны, термины «инклюзия» и «эксклюзия» относятся к положению социальной группы как элемента общества, их применение в ином контексте лишено смысла. Процессы социального исключения (эксклюзии) и социального участия (инклюзии) не являются взаимоисключающими: одна и та же социальная группа, один и тот же индивид могут пользоваться всеми благами и услугами в каких-либо сферах жизни и одновременно не иметь доступа к другим сферам.

Социум обретает способность к культурному производству, связанному с уникальным опытом его элементов, только в том случае, когда наблюдается движение групп в сторону инклюзии на фоне интеграционных процессов в обществе. Если же в социальной среде присутству- ет процесс разобщения, то попытки групп расширить собственные возможности за счет включения в общественные отношения не обеспечат достижения желаемого результата (табл.).

Преодоление разобщенности требует понимания причин возникновения феномена социального исключения. В научный лексикон термин «социальная эксклюзия» впервые был введен Р. Ленуаром и первоначально относился к людям, не включенным в системы социального страхования государства всеобщего благосостояния. Позднее Э. Гидденс писал об эксклюзии как о «механизме, отделяющем группы от основного социального потока» [16]. Опасность социального исключения отдельных групп состоит в том, что результатом процесса является сужение спектра человеческих возможностей, приводящее к неравномерности общественного развития, нарастанию социального протеста и внутренней разобщенности социума. В терминах теории человеческого капитала это означает, что вложения в разви- тие человеческих ресурсов становятся все менее выгодными, поскольку для части населения блокируются возможности самореализации, что влечет экономические потери государства. Исключение из сетей социального взаимодействия определенных категорий граждан снижает также и социальный капитал общества.

В связи с этим мы подходим к пониманию следующего тезиса. Социальный капитал может быть накоплен и эффективно преобразован в экономические блага только в общественной системе, развивающейся по интеграционному пути. Можно заключить, что любые барьеры инклюзии ведут к нарастанию социальной дистанции между группой и обществом, что препятствует накоплению и преобразованию социального капитала. Следовательно, без изменения направленности общественного развития невозможно устранить проблемы социального неравенства и обеспечить рост качества жизни социально уязвимых групп населения.

Таблица. Теоретическая модель взаимоотношений групп и общества в целом

|

Состояние группы |

||||

|

Дрейф в сторону эксклюзии |

Неизменность |

Дрейф в сторону инклюзии |

||

|

н КО О си X 1 о и |

Разобщение |

Происходит социальная атомизация; общество утрачивает самоидентичность, способность к культурному воспроизводству. |

Группа сохраняет самоидентичность на фоне атомизации общественной системы в целом; упрощение социальной структуры, неустойчивость; способность к воспроизводству сохраняется у группы, а не у общества в целом. |

Препятствием инклюзии являются процессы в обществе; нарастает социальное неравенство, наблюдается эксклюзия, дискриминация. |

|

Неизменность |

Группа постепенно утрачивает часть своих прав и возможностей по «молчаливому согласию» большинства (общества в целом); социальная дистанция между группой и обществом растет. Последствия для развития общества зависят от качественной характеристики группы. |

Заметных изменений в структуре групп и общества в целом не происходит; система воспроизводится в неизменном виде, но способность к культурному производству утрачена. |

Права и возможности группы постепенно расширяются, ее структура и отношения с обществом не изменяют социальную систему в целом; социальная дистанция сокращается. Последствия для развития общества зависят от качественной характеристики группы. |

|

|

Интеграция |

Группа постепенно дистанцируется от общества, отказываясь от части прав и возможностей. При этом в общественной системе отсутствуют барьеры для инклюзии группы. |

Группа пребывает в неизменном состоянии, сохраняет способность к воспроизводству. Общество стремится интегрировать группу, но встречает внутреннее сопротивление. Ситуация характерна для элиты любого общества. |

Группа и общество в целом гармонично развиваются, непрерывно взаимодействуя друг с другом; общественная система получает способность к культурному производству. |

|

Источник: Составлено автором.

Относительно близким в историческом плане примером воздействия социальной эксклюзии на общественное развитие может служить формирование в России в 1990-х годах так называемой культуры бедности. Ее проявлениями служат: потребление товаров и услуг низкого качества (в целях экономии), отказ от дорогих продуктов питания, невозможность обновлять предметы длительного пользования, высокий уровень неплатежей за коммунальные услуги, недоступность квалифицированной (платной) медицинской помощи, детская безнадзорность и преступность, одиночество, потеря индивидуальных социальных связей, маргинализация [17]. О.И. Шкаратан отмечает, что «масса экономически неактивных людей, зависящих от социальной помощи, делает общество социально разобщенным» [17, с. 410]. Как следствие, распространение социальной эксклюзии бедных и их маргинализация служат тормозом для общественного и экономического развития. Аналогичный феномен был описан и для американского общества. В работах социологов для обозначения группы людей, имеющих самое низкое социальное положение и минимальный доход, обеспечивающий только физическое выживание, используется термин «андеркласс». В состав андеркласса чаще всего входили представители этнических меньшинств. П. Абрахамсон отмечает, что сущность бедности качественно изменилась в силу экономических и классовых сдвигов в обществе. В результате андеркласс оказался более отстраненным от основного социального потока (mainstream), чем бедные представители рабочего класса в прежние времена [1].

Эксперты указывают на историческую привязанность рассматриваемых концепций: «бедность – классический феномен, ассоциирующийся с эпохой ранней индустриализации, социальная эксклюзия

– его постмодернистский эквивалент». В качестве причины смены понятий рассматривается изменение социетальной дифференциации: переход от вертикального (классового) общества к горизонтальному. В новом обществе положение индивида определяется не классовой принадлежностью, а его вовлеченностью в социальные взаимодействия [1; 22].

Смена структурной организации постиндустриального общества нашла свое отражение и в социальной политике государств. Еще в начале 90-х гг. XX века Евросоюз в борьбе с социальной несправедливостью сместил акцент на концепцию социальной эксклюзии, как более соответствующую реалиям общественного развития, и перестроил политику, опираясь на принципы защиты гражданских прав. Европейская комиссия и Совет Европы связывают социальную эксклюзию с неадекватной реализацией социальных прав граждан и предпринимают усилия по борьбе с основными проявлениями эксклюзии – бедностью, ограниченностью доступа к значимым благам и услугам (в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания). Сам феномен социальной эксклюзии рассматривается как «процесс вытеснения человека на периферию общественной жизни и лишения возможности полноценно участвовать в ней вследствие бедности, нехватки базовых компетенций или дискриминации». Принцип преодоления эксклюзии через защиту прав граждан закреплен в соответствующей статье Европейской социальной хартии, ратифицированной Российской Федерацией в 2006 году [12; 15]. Особого внимания заслуживают практики негосударственных объединений, действующих в интересах эксклюзированных групп населения. Например, в странах Европы успешно работают проекты вовлечения пожилых граждан в общественную жизнь [10].

В российской системе социальной защиты эксклюзия рассматривается как наличие обстоятельств, признанных нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан. Специального направления политики, обеспечивающего равные возможности социального участия, не предусмотрено. Однако федеральный закон № 442-ФЗ определяет случаи и порядок предоставления социальной поддержки людям, в жизни которых присутствуют обстоятельства (одно или несколько), входящие, в соответствии со статьей 15 рассматриваемого закона, в перечень ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности [11]. Работа по предотвращению или устранению таких негативных последствий ведется в рамках выполнения обязательств государства перед социально уязвимыми категориями граждан2. Меры поддержки включают денежные выплаты, предоставление социальных услуг, льгот, поддержки в натуральной форме [4].

Результаты рассмотрения феномена социальной эксклюзии в России изложены в трудах Ф. Бородкина, Н. Тихоновой, В. Антоновой, А. Дмитриевой, В. Шмидта. Аналитический обзор отечественного и зарубежного опыта изучения социально уязвимых групп населения представлен в научных исследованиях ИСЭРТ РАН [16].

Ф.М. Бородкин предлагает разграничивать ситуацию эксклюзии и состояние эксклюзии. Первый термин относится к объективированным обстоятельствам, ограничивающим возможность людей пользоваться предоставленными им социальными правами, второй описывает индивидуальное восприятие ситуации и указывает на самоидентификацию [3].

Различают следующие основные виды ситуаций социальной эксклюзии: от средств к существованию; от социальных услуг, благосостояния и сетей социальной безопасности; от культуры потребления; от политического выбора; от массовых организаций и солидарностей; от возможности понимания происходящего [23]. Разнообразие перечисленных ситуаций возникает под влиянием материально-бытовых (низкого уровня жизни, отсутствия возможности свободно перемещаться), управленческих (качество социальной поддержки, здравоохранения, образования, непоследовательность действий государства при разработке и реализации социальной политики), психологических (давление негативных стереотипов) факторов.

Риск социальной эксклюзии является одним из критериев, по которому группу можно отнести к социально уязвимой. В то же время понимание социальной уязвимости при таком подходе должно быть несколько расширено. Эксперты, обсуждая критерии уязвимости, предлагают помимо уровня доходов и потребления человека учитывать также социальный капитал и семейные отношения [20].

Одной из групп, подвергающихся высокому риску социальной эксклюзии, являются люди с ограниченными возможностями здоровья. Помимо проблем со здоровьем, их социальная уязвимость обусловлена сильной зависимостью от поддержки государства, проблемами с реализацией основных гражданских прав, слабой вовлеченностью в общественную жизнь.

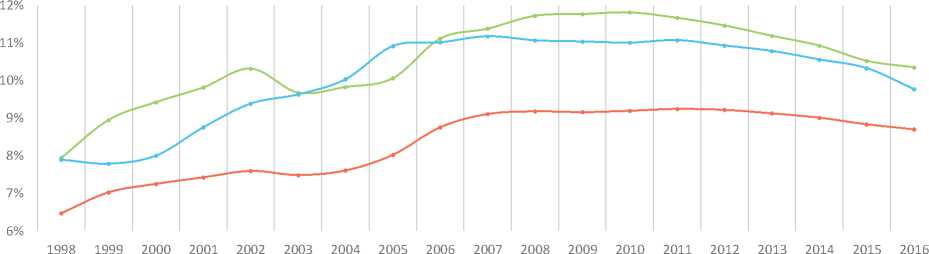

Рост численности людей с инвалидностью – общемировая тенденция. Причинами данного явления служит старение населения, а также накопление «груза» наследственных заболеваний. В Россий- ской Федерации численность инвалидов в 2016 году составила 12751 тыс. человек. Показатель вырос относительно уровня 1998 года на 33,4%. В Вологодской области за тот же период отмечен рост численности инвалидов почти на 11,5%: со 104 до 116 тыс. человек (рис. 1).

Актуальность преодоления эксклюзии инвалидов нарастает пропорционально увеличению доли инвалидов в общей численности населения, поскольку с каждым годом все большая доля граждан подвергается риску социального исключения вследствие наличия инвалидности. В совокупности с демографическим старением и сужением прослойки занятого населения данная тенденция создает угрозу устойчивому развитию экономики и служит препятствием для модернизационных процессов в обществе. Преодоление социальной исключенности инвалидов предполагает устранение основных барьеров инклюзии.

Барьеры социальной инклюзии можно разделить на внутренние и внешние. К внутренним барьерам относятся ментальные барьеры, а также поведение самих членов группы; внешним – все препятствия инклюзии, существующие в общественной среде: инструментальные проблемы (несовершенство законодательной базы, неэффективность межведомственного взаимодействия и механизмов оказания социальной поддержки), средовые барьеры (например, отсутствие универсального дизайна, что затрудняет передвижение людей с ограниченными возможностями здоровья), ментальные барьеры (как и в случае с внутренними барьерами). Если существование внешних инструментальных барьеров относительно легко диагностировать, то наличие и характер ментальных барьеров сложно идентифицировать, не прибегая к специализированным социологическим исследованиям (рис. 2).

Ментальные барьеры инклюзии инвалидов – установки, убеждения, стереотипы населения относительно людей с инвалидностью. В целом действие ментальных барьеров заключается в искажении объективной информации, распространении социальных мифов об инвалидах, что затрудняет для них получение образования, создание семьи, профессиональную самореализацию, препятствует равному участию в жизни общества. Можно предположить, что ментальные барьеры действуют по принципу «самосбывающего-ся пророчества» [5]. Вступая в общение,

Российская Федерация

Северо-Западный федеральный округ

Вологодская область

Рис. 1. Динамика численности инвалидов, человек на 1000 чел. населения

Источники: Центральная база статистических данных [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/ DBInet.cgi?pl=2364001; Рассчитано автором по данным о численности инвалидов и среднегодовой численности населения соответствующих территорий.

ВНЕШНИЕ

(СО СТОРОНЫ

ОБЩЕСТВА)

• инструментальные проблемы

-

• средовые барьеры

-

• ментальные барьеры

БАРЬЕРЫ

СОЦИАЛЬНОЙ

ИНКЛЮЗИИ

ВНУТРЕННИЕ (СО СТОРОНЫ ГРУППЫ)

• ментальные барьеры

• поведение членов группы

Рис. 2. Типология барьеров социальной инклюзии

Источник: Составлено автором.

человек помещает собеседника в какую-либо социальную категорию, приписывая ему психологические качества и способы поведения, присущие ей. Вследствие этого формируются определенные ожидания относительно поведения собеседника, он начинает вести себя с партнером соответствующим образом. При этом человек, которому адресованы социальные ожидания, склонен их оправдывать. Следовательно, эффект самосбывающегося пророчества способствует закреплению существующих стереотипов в отношении представителей различных социальных категорий (рис. 3).

СОЦИАЛЬНАЯ

КАТЕГОРИЗАЦИЯ

ОЖИДАНИЯ

ОТ ПАРТНЕРА

РЕАКЦИЯ

ПАРТНЕРА

НА ПОВЕДЕНИЕ

ПОВЕДЕНИЕ

ПО ОТНОШЕНИЮ

К НЕМУ

Рис. 3. Эффект самосбывающегося пророчества

Источник: Гулевич О. А. «Стереотипная угроза»: самосбывающе-еся пророчество в сфере образования // Психологическая наука и образование: электронный журнал. – № 2. – 2013. – С. 15–33.

С действием описанного эффекта связана проблема «стереотипной угрозы». Ее суть состоит в формировании у членов ингруппы неадекватного восприя-

тия собственных способностей и качеств под влиянием существующих в обществе (и известных им) стереотипов [5].

Источником возникновения ментальных барьеров служат практики повседневного взаимодействия населения и инвалидов. Исходными данными (материалом), из которых они конструируются, выступает содержание информационных сообщений, вызывающих доверие индивидов. Особого внимания в связи с этим заслуживает контент информационных сообщений авторитетных (или же имеющих широкую аудиторию) источников, в их числе ведущие телеканалы, радиостанции, печатные издания, новостные интернет-ресурсы.

В преамбуле Конвенции ООН о правах инвалидов инвалидность определяется как результат взаимодействия «между имеющими нарушения здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами, которое мешает их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими». Далее в тексте документа не приведено точных определений этих типов барьеров. Однако в статье 8 подробно изложены направления социальной политики, помогающие преодолевать негативное отношение населения к инвалидам. Это дает основание полагать, что понятие «отношенческие барьеры» в контек-

сте рассмотрения проблемы социальной инклюзии тождественно по смыслу понятию «внешние ментальные барьеры». Из Конвенции можно определить и содержание термина «средовые барьеры». Так, в статье 9 документа подробно изложены обязательства государств в сфере обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг во всех сферах жизнедеятельности. Следовательно, средовые барьеры – объекты и услуги, не приведенные в соответствие с потребностями людей с ограниченными возможностями здоровья [9].

В рамках социологических исследований, проведенных на территории Вологодской области в 2013–2015 гг.3, установлено, что в представлениях населения инвалиды – особая группа, обладающая рядом качеств, черт характера, выраженных сильнее, чем у других людей (в 2015 году такое мнение разделяли 67% респондентов). Респонденты чаще всего приписывали людям с ограниченными возможностями здоровья позитивные ярко выраженные личностные качества: воля, сила духа, характера (42%), любовь к жизни, выносливость, жизнестойкость (42%), доброта, чуткость, сострадание (31%). Однако были отмечены и негативные характеристики: слабость, беспомощность, уязвимость (20%), нервозность, раздражительность (17%), замкнутость, угрюмость (14%), обида на жизнь, зависть к здоровым людям (14%).

Выявлено два противоречия между отношением населения к инвалидам и практикой повседневного общения с ними.

Первое касается того, что, несмотря на доброжелательное отношение к инвалидам большинства респондентов (65% в 2015 году), значительная часть опрошенных стали бы препятствовать вступлению в брак с инвалидом близкого человека (18% – в 2015 году, 29% – в 2014 году, 27% – в 2013 году), а для 35% (в 2015 году) респондентов ответ на соответствующий вопрос составил серьезное затруднение. Второе противоречие выражено в том, что, несмотря на преобладание у населения положительных оценок личностных качеств инвалидов и готовности к общению с ними, сами инвалиды продолжают отмечать случаи проявления негативного отношения к ним (74% инвалидов в 2015 году4), считать, что нормальное общение с окружающими чаще невозможно (52%), что общество скорее не готово к интеграции (60%) и относится к их проблемам равнодушно (61%). Это, на наш взгляд, может свидетельствовать о расхождении между усвоенными людьми социально одобряемыми ценностями, аттитюдами и скрытыми, не осознаваемыми установками, сформированными под действием повседневных социальных практик, предоставляющих примеры неуважительного, грубого или равнодушного поведения в общении с инвалидами. Здесь уместно упомянуть, что население также достаточно низко оценивает готовность общества к интеграции инвалидов: 50% респондентов заявили, что оно скорее не готово к интеграции.

Наиболее распространенные проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды в повседневной жизни, варьируют в зави- симости от вида ограничения жизнедеятельности. Так, инвалиды по зрению чаще всего в 2015 году отмечали такие сложности, как недоступность общественного транспорта (28%), неприспособленность инфраструктуры для инвалидов (26%). Инвалиды по слуху испытывают наибольшие трудности в связи с отсутствием сурдоперевода (17%), а также при трудоустройстве (17%). Инвалиды, требующие помощи при передвижении, чаще всего называют среди наиболее важных проблем качество медицинского обслуживания (30%), а также недоступность транспорта (21%), неприспособленность инфраструктуры для инвалидов (18%). Медицинское облуживание (20%), неприспособленность инфраструктуры для инвалидов (17%) также чаще всего фигурируют в ответах инвалидов, требующих постоянного постороннего ухода.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что создание доступной среды способно улучшить жизнь трех из четырех целевых групп инвалидов. Потребности инвалидов по слуху, более специфичные относительно других групп, регулируются в рамках других направлений государственной социальной политики (например, содействие занятости населения). Отдельные проблемы, отмеченные инвалидами, можно напрямую сопоставить с качеством предоставления им социальных услуг. Например, обеспечение слабослышащих людей услугами сурдоперевода – одно из стандартных направлений деятельности центров социального обслуживания населения. Одной из причин дефицита таких услуг, по-видимому, может являться нехватка квалифицированных специалистов. В качестве решения данной проблемы можно предложить развивать волонтерскую деятельность в интересах инвалидов.

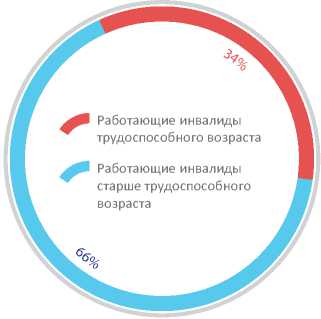

Отдельного рассмотрения заслуживает проблема обеспечения инвалидам равного доступа к рынку труда. Численность ин- валидов трудоспособного возраста в России в 2013 году равнялась 2,57 млн чел., что составило 20% от общей численности людей с ограниченными возможностями здоровья. Однако среди работающих инвалидов наибольшую по численности категорию (1586800 чел., или 66%) в 2013

году составляли граждане в возрасте старше трудоспособного возраста [14] (рис. 4).

Рис. 4. Работающие инвалиды: возрастная структура группы, % от числа работающих инвалидов в возрасте 18 лет и старше

Источник: Положение инвалидов [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики : официальный сайт. – Режим доступа : http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities

Представленное распределение свидетельствует о том, что услуги по содействию трудоустройству следует предоставлять инвалидам вне зависимости от возраста.

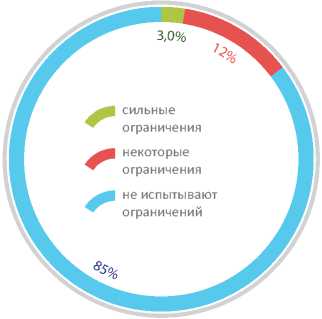

В 2013 году в Российской Федерации вклад работающих инвалидов в общую численность занятого в экономике населения составлял 1,14%. В то же время опыт европейских стран показывает, что среди инвалидов достаточно высока доля тех, кто проявляет экономическую активность, стремится трудоустроиться. Так, по данным Евростата [18], в 2013 году среди занятого населения Евросоюза доля лиц, имеющих те или иные ограничения в осуществлении повседневной деятельности, составляла 15% (рис. 5).

Рис. 5. Распределение численности лиц, занятых в экономике, по показателю «самооценка постоянных ограничений в осуществлении повседневной деятельности из-за проблем со здоровьем» в 2013 г. в Евросоюзе, % от числа респондентов

Источник: Database [Electronic resource] // Eurostate. European Comission. – Available at : http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

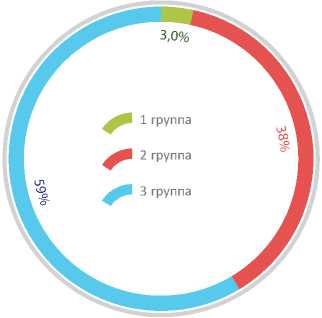

Среди работающих инвалидов в Российской Федерации преобладают люди с третьей группой инвалидности (59%), которая соответствует наименьшей степени утраты трудоспособности [14] (рис. 6).

Наличие постоянной работы способствует приобретению человеком уверенности в благополучном будущем. Этот психологический фактор, по данным всероссийского исследования «Социокультурное изменение регионов России» [19], наиболее тесно коррелирует с удовлетворенностью жизнью. Для людей с ограниченными возможностями здоровья трудоустройство представляет, кроме того, и гарантию независимой жизни, социально-экономической безопасности [8]. Согласно исследованию представлений ин- валидов о благоприятных условиях социализации, проведенному А.Ю. Домбровской в 2011–2012 гг.5, возможность трудоустройства являлась для респондентов одним из наиболее востребованных видов социальной поддержки (это отметили 53% опрошенных). В то же время корреляционный анализ показал, что чем моложе инвалид, тем более активную жизненную позицию он занимает (к-т Пирсона 0,875) [7].

Рис. 6. Работающие инвалиды: структура по группам инвалидности, %

Источник: Положение инвалидов [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики : официальный сайт. – Режим доступа : http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities

С целью определения потребности в трудоустройстве, открытии собственного дела органы исполнительной власти 28 субъектов Российской Федерации в 2013 году провели выборочный опрос незанятых инвалидов трудоспособного воз-раста6 6 . Основанием для организации соц-опроса стал приказ Минтруда России [13].

Согласно полученным данным, около 77% респондентов хотели бы трудоустроиться, 20% – пройти профессиональное обучение, что указывает на готовность проявлять экономическую активность при благоприятных социальных, правовых и институциональных условиях. При этом 21,6% от числа опрошенных (3241 чел.) изъявили желание работать в организациях реального сектора экономики, 16,9% (2533 чел.) – на специализированном предприятии, 4,8% (719 чел.) хотели бы открыть собственное дело, 56,7% (8513 чел.) не имеют предпочтений. Высокая доля людей с ограниченными возможностями здоровья, желающих работать, но не имеющих четкой профессиональной ориентации, свидетельствует о необходимости и востребованности работы по профессиональному консультированию, профессиональному обучению и переподготовке инвалидов.

По данным социологических опросов ИСЭРТ РАН 7 5 , среди инвалидов по зрению в 2015 году 21% отмечали, что для них работа (официальное трудоустройство) – один из источников дохода. Среди инвалидов с другими ограничениями жизнедеятельности трудовая деятельность на основном рабочем месте – относительно редкое явление: 14% среди инвалидов по слуху, 12% – среди инвалидов, требующих помощи при передвижении, 3% – среди инвалидов, требующих постоянного постороннего ухода. В то же время проблемы при трудоустройстве отмечают 17% инвалидов по слуху. Следовательно, доля работающих среди них может быть значительно увеличена при соответствующем регулировании системы содействия занятости населения.

Важную роль в повышении конкурентоспособности людей с ограничен-

7 Выборочный социологический опрос среди инвалидов Вологодской области старше 18 лет (см. выше).

ными возможностями играет приобретение профессионального образования. Среди участников социологического опроса имели высшее образование: 8% инвалидов по зрению, 15% инвалидов, требующих помощи при передвижении, 23% инвалидов, требующих постоянного постороннего ухода. Наиболее распространено среди инвалидов среднее образование. При этом выпускниками средних профессиональных образовательных учреждений являются 51% инвалидов, требующих помощи при передвижении, 35% инвалидов по слуху, 26% инвалидов, требующих постоянного постороннего ухода, 10% инвалидов по зрению. Приведенные показатели, разумеется, не могут служить весомым доводом в пользу существенной ограниченности доступа инвалидов к образованию. Однако более высокая доля людей с высшим образованием в группе инвалидов, требующих постоянного постороннего ухода, наводит на мысль, что, скорее всего, образование было получено ими до присвоения инвалидности.

Рассмотренные факты позволяют говорить о существовании в регионе предпосылок для социальной эксклюзии инвалидов. Можно высказать обоснованное предположение о наличии внешних инструментальных, средовых и ментальных барьеров инклюзии. В данном контексте под инструментальными барьерами мы понимаем несовершенство механизма содействия трудоустройству инвалидов, работы системы здравоохранения, образования и социальной защиты населения.

Далее рассмотрим положение инвалидов в региональном сообществе, опираясь на их собственные свидетельства.

Восприятие инвалидами отношения общества к их проблемам можно охарактеризовать как скептическое. Большинство респондентов (61%) всех рассматриваемых групп считают, что создается только видимость работы в интересах людей с ограниченными возможностями здоровья.

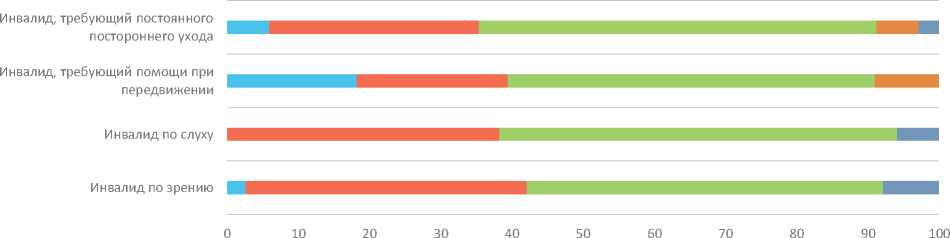

Наличие сложностей в общении с окружающими людьми в 2015 году отмечали 50% инвалидов по зрению, 56% инвалидов по слуху, 61% инвалидов, требующих помощи при передвижении, 62% инвалидов, требующих постоянного постороннего ухода (рис. 7).

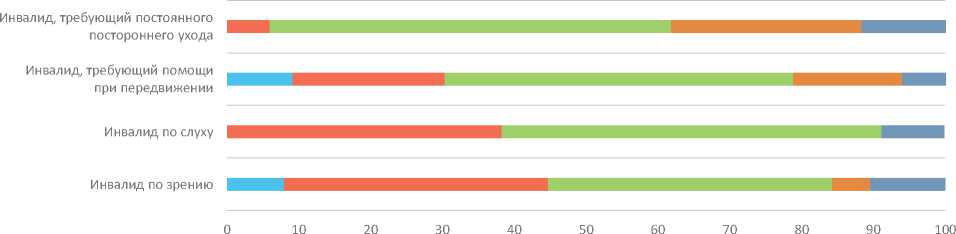

Жизненную позицию инвалидов в некоторой степени отражает распределение ответов на вопрос о том, насколько возможно ведение самостоятельной жизни при наличии ограничений по здоровью. 49% респондентов придерживаются мнения, что независимая жизнь для людей с инвалидностью чаще невозможна. Различие в распределении ответов в целевых группах инвалидов по виду ограничений жизнедеятельности присутствует, но выражено неявно (рис. 8).

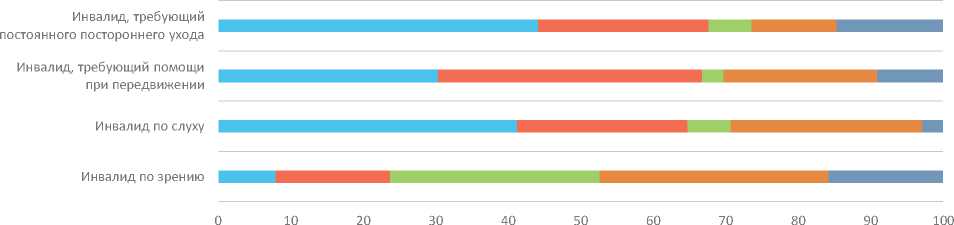

Предпосылки закрепления зависимого положения инвалидов создает достаточно высокая субъективно оцениваемая ими значимость социального обслуживания: 56% респондентов в 2015 году отметили, что им сложно обойтись без соответствующей поддержки и трудно найти подходящую замену для нее в случае необходимости. В данном случае заметно различие в распределении ответов респондентов в зависимости от вида ограничений жизнедеятельности. Выраженную потребность в социальной помощи демонстрируют инвалиды, требующие постоянного постороннего ухода. Наибольшая доля тех, кто не видит значимой

Могут практически всегда Чаще могут Чаще не могут Не могут практически никогда Затрудняюсь ответить

Рис. 7. Распределение ответов респондентов на вопрос

«Оцените, пожалуйста, в какой мере инвалиды сегодня могут свободно общаться с окружающими?», % от числа опрошенных соответствующей группы

Могут практически всегда Чаще могут Чаще не могут Не могут практически никогда Затрудняюсь ответить

Рис. 8. Распределение ответов респондентов на вопрос

«Оцените, пожалуйста, в какой мере инвалиды сегодня могут вести полноценную жизнь с учетом ограничений по здоровью?», % от числа опрошенных соответствующей группы

Ключевую, без неё я не смогу обойтись и дня

Существенную, обойтись без неё мне было бы трудно

Определённую роль играет, но могу найти замену при желании

Никакой заметной роли не играет

Затрудняюсь ответить

Рис. 9. Распределение ответов на вопрос «Какую роль в Вашей жизни играет социальная помощь – финансовая, материальная, обслуживание?», % от числа опрошенных соответствующей группы роли социальной помощи в своей жизни, наблюдается среди инвалидов по зрению (32%; рис. 9).

Приведенные факты указывают на распространенность среди инвалидов скептических и пессимистических оценок возможностей равного участия в жизни общества. Можно предположить, что такие установки создают определенные сложности для преодоления социальной эксклюзии группы, препятствуя формированию у инвалидов активной жизненной позиции.

Российская модель социальной политики в отношении инвалидов ориентирована на предоставление им выплат, компенсирующих утрату или снижение трудоспособности, а также услуг в сфере медицинского обслуживания (бесплатное санаторно-курортное лечение, предоставление лекарств и средств реабилитации, медицинское обслуживание на дому). Работа по включению инвалидов в жизнь общества ведется преимущественно в рамках выполнения государственной целевой программы «Доступная среда» [6]. Как следствие, текущая политика государства сконцентрирована на преодолении части инструментальных и средовых барьеров инклюзии инвалидов. В то же время ре- зультаты проведенных социологических исследований указывают на высокую значимость ментальных барьеров.

Развитые европейские страны, начавшие работу по созданию среды равных возможностей раньше России, уже перешли к решению более широкого спектра задач, связанных с включением инвалидов в общество. Примерами могут служить движения за равные права инвалидов, деятельность общественных организаций, проекты социального предпринимательства, волонтерское движение. Усилия государств в сочетании с активизацией гражданского общества стали эффективным инструментом преодоления не только средовых и институциональных, но и ментальных барьеров инклюзии инвалидов.

В России социальные движения и деятельность некоммерческих организаций в интересах инвалидов также набирают силу. Их дальнейшему развитию будет способствовать состоявшаяся в 2012 году ратификация Россией Конвенции о правах инвалидов. Выполнение государством и обществом обязательств, сформулированных в статье 8 документа, безусловно, позволит преодолеть действие ментальных барьеров инклюзии [9]. В настоящее время рассматривается возможность введения в образовательных организациях «уроков толерантности»86. На наш взгляд, качественная реализация данной инициативы будет способствовать повышению общей культуры населения в ситуациях общения с инвалидами. Это, в свою очередь, – первый шаг к интеграции общества и людей с ограниченными возможностями здоровья.

В целом успешная социальная политика, направленная на преодоление социальной эксклюзии отдельных групп населения, все в большей степени оказывается ассоциирована с действиями на локальном уровне. По словам Н. Роу-за9 7 , наблюдается возникновение целого спектра техник управленческих решений, предполагающих управление не всем обществом, а локальными сообществами. Именно они в новых социальных условиях становятся территориями администрирования, индивидуального и коллективного существования [19].

В Вологодской области, по свидетельству самих людей с ограниченными возможностями здоровья, существуют значимые препятствия для равного участия в жизни общества. Особую роль среди них играют ментальные барьеры инклюзии, преодоление которых требует объединения усилий власти, общества и самих инвалидов. Поскольку в регионе уже накоплен опыт реализации успешных социальных проектов как в сфере гражданского участия в управлении развитием локальных территорий, так и в сфере социальной поддержки уязвимых групп, то можно ожидать, что совместные усилия власти и общества по формированию среды равных возможностей также окажутся эффективными. В качестве одного из перспективных направлений сотрудничества следует рассматривать создание площадок, предоставляющих людям с ограниченными возможностями здоровья и остальным гражданам условия для совместной деятельности (деловой, культурно-досуговой, спортивной, общественной) и свободного общения.

Таким образом, основными результатами предпринятого исследования стали:

-

1) обоснование теоретической модели взаимоотношения групп и общества в целом;

-

2) доказательство экономической целесообразности инвестиций в трудоустройство инвалидов;

-

3) типология барьеров социальной инклюзии инвалидов;

-

4) обоснование значимости в российском обществе внешних инструментальных (несовершенство механизма содействия трудоустройству, работы системы здравоохранения, образования и социальной защиты), средовых (отсутствие универсального дизайна, недостаток специализированных услуг) и ментальных (негативное отношение окружающих) барьеров инклюзии инвалидов;

-

5) на материалах социологических исследований, проведенных в Вологодской области, выявлены противоречия между декларируемым отношением населения к инвалидам и реальным поведением в ситуациях взаимодействия с ними.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшего исследования механизмов преодоления социальной эксклюзии инвалидов в российском обществе.

Список литературы Проблемы социальной инклюзии инвалидов: опыт регионального исследования

- Абрахамсон, П. Социальная эксклюзия и бедность /П. Абрахамсон//Общественные науки и современность. -2001. -№ 2. -С. 158-166.

- Антонова, В. К. Концепты социальной инклюзии и эксклюзии в глобальном обществе: дрейф по социальным институтам, акторам и практикам /В. К. Антонова//Журнал исследований социальной политики. -2015. -№ 2. -С. 151-170.

- Бородкин, Ф. М. Социальные эксклюзии /Ф. М. Бородкин//Социологический журнал. -2000. -№ 3 (4). -С. 5-17.

- Все о социальной поддержке . -Режим доступа: http://www.socialnaya-podderzhka.ru/mery_socialnoj_podderzhki/mery_socialnoj_podderzhki_invalidov

- Гулевич, О. А. «Стереотипная угроза»: самосбывающееся пророчество в сфере образования /О. А. Гулевич//Психологическая наука и образование: электронный журнал. -2013. -№ 2. -С. 15-33.

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы . -Режим доступа: http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/3/0

- Домбровская, А. Ю. Представления российских инвалидов о благоприятных условиях социальной адаптации /А. Ю. Домбровская//Мониторинг общественного мнения. -2013. -№ 3. -С. 129-139.

- Колесникова, О. А. Социально-экономическая безопасность инвалидов /О. А. Колесникова, Ю. А. Фирсова//ВЕСТНИК ВГУ. -2014. -№ 2. -С. 42-48.

- Конвенция ООН о правах инвалидов . -Режим доступа: http://ombudsmanspb.ru/files/files/OON_02_site.pdf

- Лэндри, Ч. Креативный город /Ч. Лэндри. -М.: Издательский дом «Классика-ХХI», 2011. -399 с.

- Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации : Федеральный закон № 442-ФЗ. -Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_156558

- О ратификации Европейской социальной хартии (пересмотренной) от 3 мая 1996 года : Федеральный закон № 101-ФЗ от 3 июня 2009 года. -Режим доступа: http://base.garant.ru/12167396

- О реализации мер, направленных на развитие трудовой занятости инвалидов //Министерство труда и социальной защиты: официальный сайт. -Режим доступа: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/migration/12

- Положение инвалидов //Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. -Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities

- Право на защиту от бедности и социального отторжения : статья 30 Европейской социальной хартии. -Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120807/db5d14558be1854a49074fe9227f7ffc5d8a8307

- Шабунова, А. А. Эксклюзия как критерий выделения социально уязвимых групп населения /А. А. Шабунова, О. Н. Калачикова, Г. В. Леонидова, Е. О. Смолева//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2016. -№ 2 (44). -С. 29-47.

- Шкаратан, О. И. Социология неравенства. Теория и реальность /О. И. Шкаратан; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». -М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2012. -526 с.

- Database //Eurostate. European Comission. -Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

- Lastochkina, M. A. Factors of satisfaction with life: Assessment and empirical analysis /M. A. Lastochkina//Studies on Russian Economic Development. -2012.

- Putnam, R. D. Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy /R. D. Putnam. -Princeton: Princeton University Press, 1993.

- Rose, N. The Death of the Social? Refiguring the territory of government /N. Rose//Economy and Society. -1996. -№ 25 (3). -P. 327-356.

- Touraine, A. Face à l’exclusion /A. Touraine//Esprit. -1991. -№ 141.

- Wolf, M. Globalization and social exclusion: some paradoxes /M. Wolf//Social exclusion: Rhetoric Reality Responses/International Institute for labor studies. United Nations Development program; ed. by G. Rodgers, Ch. Gore, J. Figueiredo. -Geneva, 1994. -P. 81-102.