Проблемы становления сервисного государства в России

Автор: Осикова А.А., Крюков А.Ф.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 2, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье приведен теоретико-методологический, институциональный анализ форм организации предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, моделирования закономерностей их функционирования и перспектив развития.

Кризисные циклы, административная реформа, сервисное государство, государственные (муниципальные) услуги, информационно-коммуникационные технологии, институциональный анализ, факторы качества

Короткий адрес: https://sciup.org/14083522

IDR: 14083522 | УДК: 331

Текст научной статьи Проблемы становления сервисного государства в России

Около 80 лет назад, в начале XX столетия, выдающийся российский экономист Николай Кондратьев открыл фундаментальную природу кризисов, которая отображается в больших «кондратьевских» циклах развития мировой экономики (К-циклах) [1]. На протяжении последних двух столетий К-циклы с периодами 40–60 лет полностью отвечали реальному развитию экономик стран мира при изменении технологических переделов.

«Восходящие» и «нисходящие ветви» большого цикла Кондратьева принято подразделять на четыре фазы: оживление (восстановление), подъем (процветание), спад (рецессия) и депрессия. Обратимся к рисунку 1, который иллюстрирует несколько К-циклов, охватывающих временной промежуток с начала прошлого века до наших дней и открывающих горизонты на несколько десятилетий в будущее.

Великая депрессия в Соединенных Штатах Америки (1929–1939 гг.), первый дефолт доллара (1933 год), второй дефолт доллара (1971 г.) и нефтяной кризис (1973–1975 гг.) пришлись на «понижательную ветвь» четвертого К-цикла и перешли в глубокий экономический кризис, названный стагфляцией. При этом поиск выхода из Великой депрессии 1929–1933 г. привел в действие четвертый технологический передел через крупное машиностроение, гражданскую и военную авиацию, высокотехнологичное индивидуальное («одноэтажная Америка») строительство, промышленную энергетику.

Рис. 1. Четырехфазный цикл Кондратьева

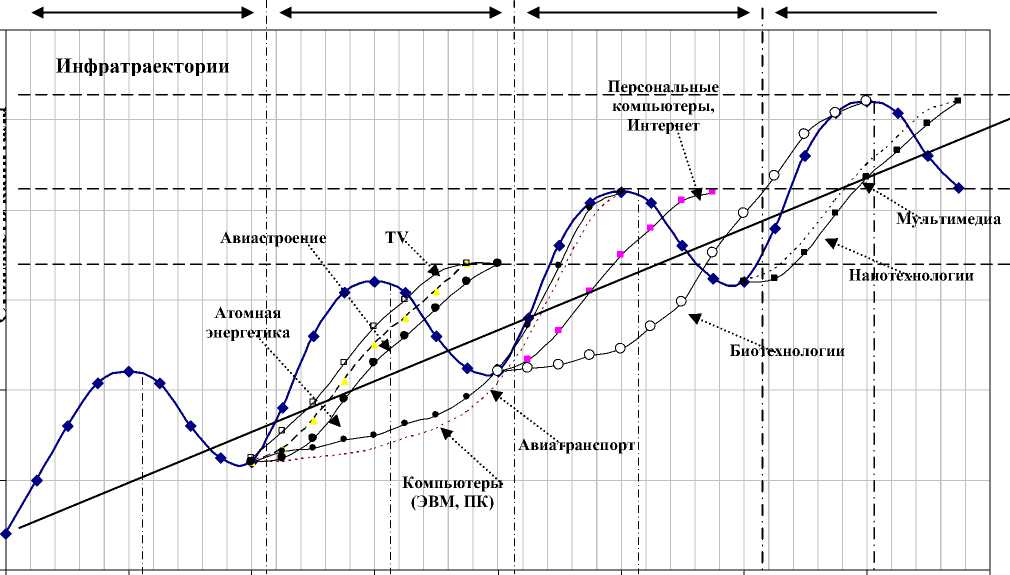

Следующий системный кризис, в период 1971–1975 гг., подтолкнул к развитию пятого технологического передела через автоматизацию, микроэлектронику, компьютеризацию, Интернет, мобильную связь (рис. 2) [2].

5-й К-цикл

(технологический уклад: микроэлектроника, мобильная связь, Интернет, компьютеры)

6-й К-цикл (технологический уклад: биоинжинерия, космохимия, генетика, робототизация)

3-й К-цикл

4-й К-цикл

Стоимость капитала

1935 1955 1975 1995 2015 2035 Годы

Рис. 2. Диффузия инноваций вдоль К-циклов развития мирового сообщества

Мировая экономика начала XXI века находится на «нисходящей» ветви пятого кондратьевского цикла, которому отвечает очередной системный кризис. К 2000 году потенциал экономического развития пятого технологического уклада был исчерпан. Мировая экономика вошла в фазу депрессии «кондратьевского» цикла, которая скорее всего протянется до 2015 г. Однако, как показывает практика, данный период времени является самым благоприятным для освоения и внедрения новой волны базисных инноваций как в технологическую робототизированную сферу, так и в основу функционирования системы сетевого публичного управления.

Очевидно, что под влиянием глобализации и интенсивного развития мирового сообщества, возникновения информационных «сетевых структур», задающих новые общественные стандарты, качественное изменение компьютизированной структуры управления требует развития сути государственного управления и пересмотра правил организации институтов власти в целом.

В международной практике изменения институтов (отношений, организаций, правил функционирования) исполнительной власти определяются понятием «административная реформа». Под этим термином понимаются комплексные изменения в системе государственного управления: как в функционировании самих органов администрирования (внутренние административные процессы и процедуры), так и в организации взаимодействия с гражданами и различными общественными институтами и организациями [3].

Традиционными ориентирами административных реформ, проводимых в разных странах мира, являются:

-

1) повышение качества общественных услуг (включая государственные);

-

2) экономичность общественного сектора (снижение удельных расходов на исполнение государственных функций и оказание услуг);

-

3) оптимизация функций органов исполнительной власти (устранение избыточных, дублирующих процедур);

-

4) ликвидация коррупционной составляющей;

-

5) укрепление исполнительской дисциплины (обеспечение исполнения указов, постановлений, решений, планов).

Подобные современные подходы к реформированию государственного аппарата и механизмов его функционирования рассматриваются в рамках концепции Нового государственного управления – НГУ (New Public Management). Концепция базируется на адаптации успешных управленческих технологий, используемых в бизнес-среде, для системы органов публичного администрирования [3].

Ключевым аспектом концепции НГУ выступает ориентация деятельности органов власти на удовлетворение запросов потребителей государственных услуг как базовой ценности. В этой связи можно говорить о смене самой парадигмы государственного управления, з аключающейся в переходе от идеи «граждане для государства и государство для выполнения функций» к задаче «государство для граждан».

В XX столетии была сформулирована и реализована (например, в ФРГ) концепция «социального государства», в рамках которой декларируются следующие принципы:

-

1) условия жизни, не унижающие человеческого достоинства;

-

2) социальное равенство;

-

3) оказание социальной помощи нуждающимся.

С 80–90-х годов ХХ века социальная функция в развитых странах в целом развивается по формуле «государство-человек» на сервисной основе. Так, в пункте 3 статьи 13 Европейской социальной хартии от 3 мая 1996 года закреплено, что страны-участницы обязуются:

-

1) обеспечить, чтобы лица, пользующиеся подобной помощью, не ущемлялись в этой связи в своих политических или социальных правах;

-

2) предусмотреть, чтобы каждое лицо через соответствующие государственные или частные службы могло получить такую консультативную и индивидуальную помощь, какая может потребоваться, чтобы предотвратить, устранить или облегчить нуждаемость лично его и его семьи.

От имени Российской Федерации Европейская социальная хартия была подписана в г. Страсбурге 14 сентября 2000 г. Ратификация Хартии явилась результатом выполнения одного из обязательств РФ, взятых ею при вступлении в Совет Европы, и подтверждения приверженности принципам европейского правопорядка в социальной сфере. Россия приняла обязательства в отношении 19 из 37 статей, в том числе 6 – из 9 «основных». Однако 13-я «обязательная» статья Хартии Россией пока не ратифицирована.

Более 10 лет в России проводятся реформы, направленные на комплексное преобразование государственного администрирования, которые на «восходящей ветви» К-цикла призваны обеспечить «оживление» социальной, экономической и политической активности страны». Переход от исполнения государством перед населением всего лишь социальных гарантий, направленных на удовлетворение базовых потребностей общества, к реализации сервисного государства, признаваемого во всем мире эффективным средством реализации прав, свобод и интересов человека и гражданина, лежит в основе проводимых в нашей стране преобразований и модернизации государственно-правовой организации, основанной на идее сервисного публичного управления, осуществляемого как государственными органами и структурами, так и местным самоуправлением.

Понятие «сервисное государство» начинает звучать в рамках декларирования принципов и задач проводимой в нашей стране административной реформы. «Сервисное государство» анализируется в работах Н.Д. Елецкого, В.М. Розина, Я.В. Коженко, С.В. Зернова, М.А. Сарсембаева и др.

Форма «сервисного государства» подразумевает под собой «сервисное управление», которое не направлено на пересмотр основ государства, не подменяет его базовые институты. Оно только укрепляет организационно-правовой инструмент исполнительной власти. В рамках «сервисного управления» государство в целях исполнения своих социальных функций осуществляет не только защиту уязвимых категорий граждан (людей с ограниченными возможностями, пенсионеров, социально не обеспеченных слоёв граждан и т.д.), но и заботу о трудоспособном населении, создающем общественное благо.

Сервисная идея развития государственной системы основывается на классической экономической схеме: «производитель услуг - потребитель», где устойчивость и легитимность государственных институтов связаны с эффективностью выявления, моделирования и реализации индивидуальных и групповых интересов и потребностей граждан.

В рамках построения сервисной концепции государственного управления необходимо выделить:

-

1. Сервисный подход рассматривает назначение государства в служении индивиду, и, при ее буквальном толковании, практически любая деятельность государства по взаимодействию с индивидом оказывается государственной услугой.

-

2. Самым важным сегментом сервисного государства является сфера государственных услуг.

-

3. В сервисной организации управления доминирующим показателем эффективности выступает «удовлетворенность потребителей».

-

4. Сервисный подход определяет развитие сетевых форм управленческого взаимодействия, формирование «электронного правительства», коммуникативных технологий контроля и планирования, развитие «онлайновых» услуг.

-

5. Сервисный подход формирует многосторонние связи, позволяющие организовать форму обратной связи между государством и индивидом.

На открытии Международной конференции «Развитие государственного управления в России» 22 марта 2012 года Эльвира Набиуллина, в должности Министра экономического развития Российской Федерации, в своем докладе озвучила: «Главная цель всей нашей общей работы – создать сервисное государство. Для этого мы должны снизить административное давление на бизнес и повысить качество государственных услуг для граждан и бизнеса».

Согласно результатам мониторинга качества предоставления государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти в 2011 г., проведенного Министерством экономического развития РФ, самые массовые услуги сопряжены с общим набором типовых проблем [4]:

-

– завышение предельного времени ожидания в очередях при подаче документов или получении результата государственной услуги;

-

– недостаточное качество информирования и консультирования;

-

– несоблюдение стандарта предоставления государственных услуг в части требований к помещениям.

Недовольство населения работой органов власти, значительный рынок посреднических услуг, низкое качество государственных услуг – главные причины, послужившие катализатором процесса совершенствования предоставления государственных услуг в России в рамках становления сервисного государства.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. №1021-р утверждена «Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных услуг на 2011– 2013 годы», целями которой являются:

-

- снижение административных барьеров;

-

- повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг.

Для достижения поставленных целей и задач определен комплекс мероприятий, направленных на реализацию механизмов сервисного государства:

-

1. Оптимизация предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций.

-

2. Регламентация и стандартизация предоставления государственных и муниципальных услуг, а также перевод этих услуг в электронный вид.

-

3. Организация предоставления государственных услуг по принципу «одного окна».

-

4. Совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функций.

Переходные периоды развития мирового сообщества, отражаемые циклами Кондратьева, сопровождаются неизменными кризисами, являющимися генераторами процессов эволюционного обновления в обществе и экономике, которые в свою очередь обуславливают необходимость введения новых организационных форм и общественных институтов.

Одним из приоритетов Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, становится развитие институтов гражданского общества.

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ) закрепляются инновационные для Российской Федерации механизмы взаимодействия органов государственной власти и общества при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Законом введены принципиально новые для России общественные институты предоставления государственных (муниципальных) услуг. Наряду с традиционным обращением в орган власти или местного самоуправления по профилю оказания услуги были образованы:

-

1) многофункциональные центры организации централизованного предоставления государственных (муниципальных) услуг (далее – МФЦ);

-

2) единый портал государственных услуг (функций) (далее – ЕПГУ).

Образование новых форм организации процесса оказания государственных (муниципальных) услуг, отражающих многоканальный, сервисный подход развития деятельности государства по взаимодействию с индивидом, необходимо рассматривать в рамках теории институционализма. Обусловлено это тем, что тенденции эволюционного социально-экономического развития общества все более определяются не соображениями текущей экономической и политической выгоды тех или иных общественных групп или индивидов. Они задаются общественными институтами, закрепленными в их сознании и в организационных формах их деятельности устойчивыми традициями и нормами поведения, соответствующими и ментальным особенностям населения [5].

Опыт субъектов Российской Федерации показывает, что внедрение и развитие принципа «одного окна» способствует переходу на качественно новый уровень компьютизированного и сетевого функционирования органов публичной власти при предоставлении государственных и муниципальных услуг через многофункциональные центры и Единый портал государственных услуг (функций).

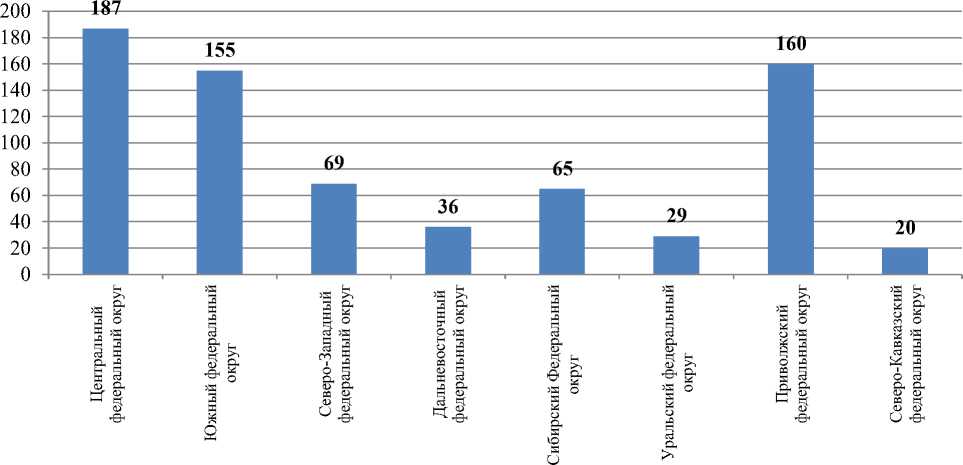

Согласно данным от 28 августа 2013 года, размещенным на Портале административной реформы, сегодня функционирует 721 офис МФЦ в 83 субъектах Российской Федерации (рис. 3). Регионами-лидерами по программам развития сети многофункциональных центров предоставления государственных услуг в соответствующем федеральном округе являются: город Москва (56 центров), Ростовская область (67 центров), г. Санкт-Петербург (33 центра), Амурская область (21 центр), Красноярский край, Таймырский и Эвенкийский АО (13 центров) и Кемеровская область (13 центров), Челябинская область (17 центров), Пензенская область (30 центров), Республика Дагестан (9 центров).

Рис. 3. Количество офисов МФЦ, открытых в федеральных округах России

Согласно исследованию ООН, Россия совершила стремительное восхождение вверх в рейтинге стран мира по уровню развития электронного правительства. «Такой стремительный подъём России в рейтинге стран мира по уровню развития электронного правительства стал возможным как по причинам технологического характера, так и как результат серьезных методологических и нормотворческих инициатив, предпринимаемых Правительством Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минкомсвязи России, планомерно реализованных за последние годы, – считает директор Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития Алексей Херсонцев. – Оценка принципов формирования индекса каждой страны в рейтинге ООН показывает, что основной вклад в увеличение индекса России внесли улучшение качества официальных сайтов госорганов, появление реестра государственных и муниципальных услуг, а также портала государственных услуг» [6].

Россия с 2009 года поднялась в рейтинге до 27-го места, улучшив свои позиции на 32 пункта (в прошлом рейтинге она находилась на 59-м месте), опередив Ирландию, Италию, Грецию и Португалию. Существенно отстают от России и страны БРИКС. При этом все они потеряли позиции в рейтинге. Так, Бразилия занимает 59-е место, Китай – 78-е, а Индия – 125-е [6].

Развитие новых институциональных форм организации процесса предоставления государственных услуг, предусмотренных Российской Федерацией по выбору заявителя, определяет необходимость моделирования закономерностей их функционирования. При этом выявляются перспективы их развития, в том числе уровень востребованности. Поскольку проводимые изменения в рамках административной реформы являются «процессом институционального импортирования», необходимо определить уровень приемлемости заимствованных институтов предоставления государственных (муниципальных) услуг для России. А также выявляется способность внедренных институтов к самообновлению, рационализации и совершенствованию.

Хотелось бы верить, что запущенные базисные преобразования государственного управления продемонстрируют эффективность принимаемых мер, а также готовность к инновационному циклу созидательных преобразований на «повышательной ветви» К-цикла 2015–2035 гг. Заложенные в основу преобразования государственного управления принципы доступности, открытости, прозрачности, защищенности должны оказать решающее воздействие на весь ход дальнейшего развития России.