Проблемы трудовой занятости сельского населения Монголии

Автор: Баасантогтох Оюун

Журнал: Восточный вектор: история, общество, государство @eurasia-world

Статья в выпуске: 1, 2019 года.

Бесплатный доступ

Сельское хозяйство играет важнейшую роль в жизни Монголии, поэтому исследование изменений в этом секторе является приоритетным направлением. Вместе с тем в последние годы наблюдается снижение научного интереса к исследованию аграрного сектора, занятости, образа и качества жизни сельского населения. Цель данной статьи состоит в исследовании трудовой деятельности сельского населения Монголии, с опорой на статистические данные. В статье рассмотрены причины изменения доли сельского населения и повлиявшие на них условия.

Скотоводство, животноводство, село, город, население, рабочая сила, миграция, трудовой рынок

Короткий адрес: https://sciup.org/148317957

IDR: 148317957 | УДК: 316.4 | DOI: 10.18101/2306-630X-2019-1-68-74

Текст научной статьи Проблемы трудовой занятости сельского населения Монголии

Оюун Баасантогтох. Проблемы трудовой занятости сельского населения Монголии // Евразийство и мир. 2019. № 1. С. 68–74.

Монголия — аграрно-индустриальная страна. Исторически сложилось так, что основным сектором экономики являлось сельское хозяйство, доминирующей отраслью которого было животноводство. Этот сектор и сегодня играет важнейшую роль в национальной экономике, составляет существенную долю ВВП, в нем занято менее половины трудоспособного населения страны.

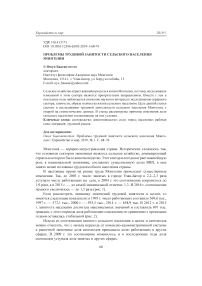

В настоящее время на рынке труда Монголии происходят существенные изменения. Так, до 2003 г. число занятых в городе Улан-Батор в 2,2–2,3 раза уступало числу работающих на селе, в 2004 г. это соотношение сократилось до 1,9 раза, а в 2015 г. — до самой минимальной отметки: 1,3. В 2016 г. соотношение немного увеличилось — до 1,5 раза (рис. 1).

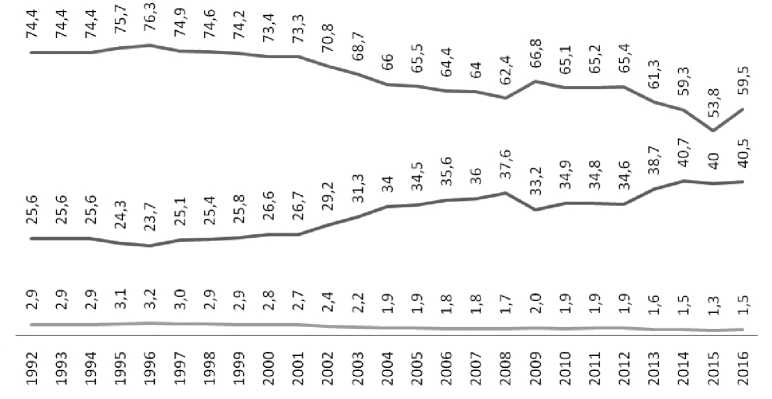

Если рассмотреть динамику изменений трудовой занятости в целом, то имеются следующие показатели: в 1993 г. число работающих составило 569,6 тыс., 1997 г. — 573,1 тыс., 2000 г. — 593,5 тыс., 2014 г. — 658,9 тыс. В 2012 г. и 2015 г. занятость населения достигала максимальных значений и составляла 691 тыс. граждан, с этого периода доля работающего населения по сравнению с прошлыми годами оставалась стабильной (рис. 2).

Исходя из соотношения занятого сельского населения в целом и скотоводов можно отметить, что с начала перехода от командно-административной системы к рыночной экономике доля скотоводов превышала долю работающих в других сферах. В 2009 г. это соотношение изменилось, и в последующие годы доля скотоводов уступала доле занятых в других сферах.

---Сельская местность ----Город Улаанбаатар --- Соотношение изменений

Рис. 1. Соотношение всех работающих в Улан-Баторе и провинции

^ <Р ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^Р ^ ,£)> ^- ^

----Общее количество работников в сельской местности

Работники остальных отраслей

---- Количество скотоводов

----Разница

Рис. 2. Занятость сельского населения

Доля скотоводов на селе с 1990 до 2009 г. по сравнению с другими отраслями была в 2–2,5 раза больше, что особо проявлялось в 1994–2001 гг. Следует отметить, что это соотношение характеризуется особой динамикой. Например, в период 2012– 2014 гг. и в 2016 г. доля занятых в других отраслях снизилась, что сопровождалось тенденциями роста доли скотоводов. Подобные изменения в структуре занятости сельского населения Монголии академик Ш. Бира, российский монголовед В. В. Грановский и немецкий ученый Ф. Мюллер назвали явлением « повторного переселения » , или « реномадизацией » [13, с. 31].

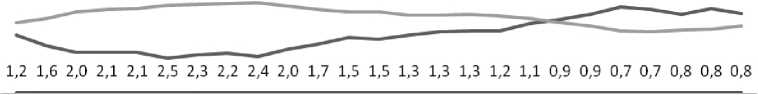

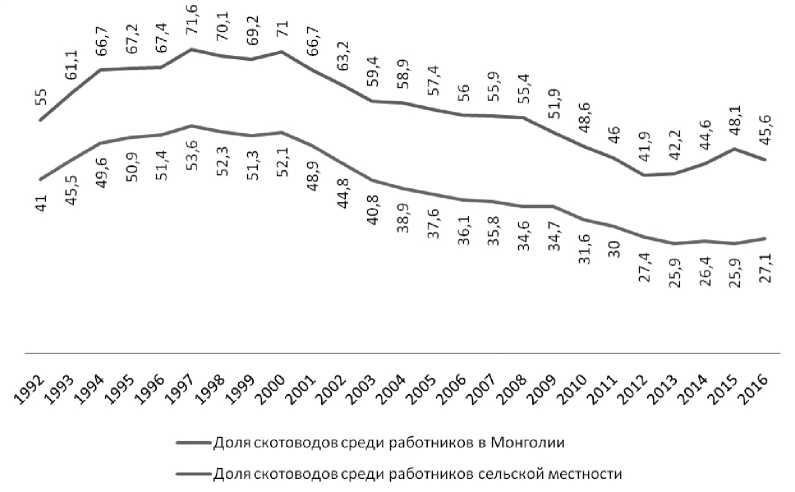

Как видно из статистических данных о скотоводах, с начала перехода к рыночной экономике до 2001 г. число скотоводов устойчиво росло, что составляло более половины всего занятого сельского населения. В 2000 г. насчитывалось 421,4 тыс. скотоводов, что составило 71% всего работающего населения в сельской местности. После этого доля скотоводов снижалась, и к 2013 г. их число составило 285,7 тыс., это лишь 42,2% сельского населения. К 2015 г. было 25,9% скотоводов от всего работающего населения (рис. 3). Исходя из общей тенденции отметим, что число скотоводов снижается, но работающих сельчан в аграрном секторе по-прежнему большинство. Например, из занятого населения в 2000 г. доля скотоводов увеличилась до 71%, но потом пошла на убыль до 45,6% в 2016 г.

Доля скотоводов среди работников в Монголии

----Доля скотоводов среди работников сельской местности

Л > Л ^= л

Ср Ор ср Ор Ср Ср cv ср ср Ср Ср ср Ср л? к Л^ л^1 л^ л^ лР° лР* лО

Рис. 3. Изменение числа скотоводов на трудовом рынке

Высокая доля скотоводов до 2000 г. может быть объяснена процессами рыночных изменений, ликвидацией государственных и кооперативных предприятий и хозяйств, их приватизацией и последовавшими структурными изменениями на трудовом рынке. В начале переходного периода в связи с экономическими преобразованиями резко возросло число безработных и к 1992 г. составляло примерно 9% [3, с. 409–410]. Одним из направлений реформ было решение о передаче колхозного скота населению, что повлияло на снижение числа безработных, из которых немалое количество получило собственный скот и стало заниматься скотоводством. К концу 2003 г. 70,2% поголовья колхозного скота было передано в частные руки [4–7]. Некоторые ученые отмечают, что «в период десятилетия социального перехода наблюдается утроение на трудовом рынке числа скотоводов до 407 тысяч к 2000 г.» [12, с. 107].

Следует отметить, что в этот период социальный состав «новых скотоводов» включал различные социально-профессиональные группы общества позднего монгольского социализма, которые получили от государства скот. Эта растущая социальная группа включала представителей рабочего класса из бывших колхозников (скотоводов, рабочих, работников сферы обслуживания, фермеров и колхозных рабочих), интеллигенцию, инженерно-технических работников и частных предпринимателей.

Исходя из данных исследования «Быт сельской жизни: изменения и тенденции (на примере скотоводов)» можно наблюдать, что 54,7% скотоводов — это бывший рабочий класс, 11,9% — фермеры, 7,2% — занятые интеллектуальной деятельностью [10]. Остальные 16,7% стали скотоводами несколько позже: из банковского сектора — 2,4%, частные предприниматели в сфере торговли — 4,8%, из горнорудной отрасли — 9,5% (табл. 1).

Трудовая деятельность до настоящего времени, %

Таблица 1

|

Рабочий |

54,7 |

|

Проф. работник (портной, повар, строитель, стенографист, шофёр, сапожник, парикмахер и др.) |

35,7 |

|

Промышленный работник (деревообрабатывающая, трикотажная и кирпичная отрасль и др.) |

7,1 |

|

Без профессии (охранник, официант, кочегар, обслуга, сторож, распространитель) |

7,1 |

|

Распорядитель, бугалтер |

4,8 |

|

Работник сельского хозяйства |

11,9 |

|

Скотовод, доярка |

7,1 |

|

Земледелец (посевной работник, работник фермы) |

4,8 |

|

Частный предприниматель |

0,0 |

|

Интеллектуальный работник |

7,2 |

|

Работник военной отрасли (постовой, офицер) |

4,8 |

|

Проф. работник (врач, медсестра, ветеринар, синоптик, фармацевт, педагог др.) |

2,4 |

|

Управляющий работник (областной, районный начальник, зам. начальника) |

0,0 |

|

Остальные |

16,7 |

|

Торговец, продавец |

4,8 |

|

Банковский служащий (теллер, архивный работник) |

2,4 |

|

Работник горнорудной отрасли (буровой мастер, помощник, частный добыва-тель полезных ископаемых) |

9,5 |

|

Не работавшие никогда |

9,5 |

Под влиянием экономических изменений, увеличения безработицы в городах, процессов приватизации сельхозпредприятий численность сельского населения, в том числе скотоводов, растет, пока после 2000 г. не произошло снижение, что объясняется следующими факторами.

Во-первых, возросло число скотоводов, которые потеряли свой скот из-за резких изменений суровых климатических условий, вследствие чего большое количество жителей сельских населённых пунктов перебралось в города, прежде всего Улан-Батор, для улучшения жизненных условий. В 1999–2000 гг. во время зимней засухи пало большое количество скота, что сыграло существенную роль. Согласно данным Национального статистического управления, в 2000 г. число семей-скотоводов составляло 191 500, в 2005 г. — 168 344 и к 2011 г. — уже 160 265 [4–7]. Некоторые исследователи отмечали, что семьи с небольшим количеством скота, считавшие его недостаточным для проживания, продавали свой скот или оставляли на сохранение родственникам, а сами же перебирались в населённые пункты, села или города.

Таким образом можно сделать вывод, что природные и климатические изменения повлияли на условия проживания семей скотоводов и причины их переселения: « ...засуха и зимняя засуха, продолжавшаяся два года подряд » [1, с. 20]. По данным отчета можно сравнить некоторые числа: в Булганском аймаке в 1999 г. и 2000 г. погибло 5,4%, в Среднегобийском аймаке — 39,1%, Завханском — 20,2%, в Центральном аймаке с 2001 по 2002 г. — 17,5%, Хэнтийском — 7,8% скота [1, с. 47–54].

В докладе общего развития было отмечено, что в 1999 г. и 2000 г. погибло 35% всего скота Монголии [8, с. 41]. Из-за резких изменений природных и климатических условий переселение скотоводов все более активизировалось. Также из отчета Монгольского национального универстета, политического центра по борьбе с детской бедностью и Фонда детской защиты Великобритании по теме « Влияние переселения из провинции в город на детскую жизнь и на их доступность к образованию » следует, что оставшихся без скота и понёсших существенный материальный ущерб » было 7,8%.

В статистических данных отражены следующие изменения в переселении граждан: с 1995 по 2000 г. — 75 357 [9, с. 61], с 2005 по 2010 г. — 135 741 [11, с. 81] переехали из западных, хангайских, центральных и восточных регионов в столицу. Основные причины и цели их переселений в город и населенные пункты — улучшение жилищных условий, повышение заработной платы и семейного дохода, улучшение доступности культурных и бытовых условий, получение качественного медицинского и образовательного обслуживания и возможность заниматься самостоятельной торговой и промышленной деятельностью [12, с. 111].

Во-вторых, большинство молодежи, окончив профессиональные образовательные заведения, остается в населённых пунктах и городах, что сказывается на снижении числа сельского населения. В Улан-Баторе сконцентрировалось 90% всех вузов, в которых за последние 10 лет обучились в среднем 33 851 чел. В исследованиях занятости выпускников сделаны следующие выводы: 59,0% желают остаться в столице, а 15,5% — возвратиться на родину [2]. Таким образом, большинство выпускников вузов не желает жить и работать в сельской местности.

Социально-территориальная социальная структура монгольского населения в годы переходного периода под влиянием политических и экономических преобразований, роста безработицы и процессов приватизации претерпела существенные изменения, выразившиеся в росте сельского населения. Вместе с тем с 2000 г. возрастает миграционный поток в города, прежде всего Улан-Батор, что стало причиной снижения сельского населения, особенно скотоводов.

Хотя за последние 20 лет отток граждан из сельской местности не спадает и число сельского населения относительно городского по всей Монголии уменьшается, но все еще более 30% трудового населения занимаются скотоводством и аграрный сектор занимает важнейшее место в национальной экономике. Кроме того, статистические данные свидетельствуют, что за последние годы вновь наблюдается тенденция роста числа скотоводов.

Список литературы Проблемы трудовой занятости сельского населения Монголии

- Влияние естественных и климатических изменений на уровень жизни скотоводов / Министерство экономики и финансов // Программа развития Организации Объединенных Наций. Улан-Батор, 2004. С. 20, 47-50.

- Занятость студентов / Центр поддержки занятости студентов, Национальный университет Монголии. Улан-Батор, 2010. С. 80.

- Социальные перемены Монголии / под ред. Б. Даш-Ёндон; Институт философии, Академия наук Монголии. Улан-Батор, 2013. 499 с.

- Рыночная экономика Монголии: стат. сб. / Монгольское национальное статистическое управление. Улан-Батор, 2004. 337 с.

- Статистический сборник Монголии 2007. Улан-Батор, 2008. 434 с.

- Статистический сборник Монголии 2010. Улан-Батор, 2011. 463 с.

- Статистический сборник Монголии 2015. Улан-Батор, 2016. 413 с.

- Отчет о развитии человека в Монголии 2007. Улан-Батор, 2007. 164 с.

- Перепись населения и жилищного фонда: главные результаты 2000 года / Монгольское национальное статистическое управление. Улан-Батор, 2001. С. 85.

- Сельский образ жизни: изменения и перспективы (на примере скотоводов) / Институт философии, Академия наук Монголии, Отдел социологии и социальной психологии. Улан-Батор, 2015. 132 с.

- Перепись населения и жилищного фонда 2010 года: общие результаты / Монгольское национальное статистическое управление. Улан-Батор, 2011. С. 81.

- Пурэв Ц. Исследование общества Монголии путем социологии. Улан-Батор: Амжа, 2013. 300 с.

- Энхтувшин Б., Сумъяа Б. Кочевая и оседлая культура. Улан-Батор: Соёмбо прин-тинг, 2015. 223 с.