Проблемы управления пространственным развитием агломераций (на примере Краснодарского края)

Автор: Патракеева Ольга Юрьевна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России

Статья в выпуске: 2 т.10, 2022 года.

Бесплатный доступ

Изучение феномена агломерации осуществляется с точки зрения системы расселения, агломерационных эффектов, размещения промышленного производства. Анализ зарубежного опыта государственной политики свидетельствует об эволюции городской структуры в направлении роста субцентров занятости как эффективного инструмента для децентрализации населения и улучшения уровня жизни и качества окружающей среды. В России высокие темпы прироста населения характерны для крупных городов, а уровень жизни пригородов по-прежнему ниже, чем в «ядрах» агломераций. Для характеристики социально-экономического положения Краснодарской, Новороссийской и Сочинской агломераций были выбраны показатели: численность населения, среднемесячная начисленная заработная плата, инвестиции в основной капитал, отгружено продукции собственного производства, площадь жилых помещений на одного человека. В границах агломераций проживает половина населения края, приходится 60 % объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, 70 % инвестиций в основной капитал, заработная плата и обеспеченность населения жильем в крупных городах-«ядрах» значительно выше средней по региону. Для рассматриваемых территорий высокая динамика прироста населения осуществляется за счет миграции (внутрирегиональной и из других регионов России) в центральные точки агломерации, имеющие более высокие характеристики уровня социально-экономического развития и доступность к инфраструктуре. В то же время центростремительные процессы усугубляют проблемы организации городской среды. Подготовка схем территориального планирования агломераций, согласованных со Стратегией развития Краснодарского края и другими отраслевыми программами с учетом экономических взаимосвязей, складывающихся между «ядром» и периферией, позволит сформировать правовой фундамент проектирования и управления агломерацией как единым территориальным объектом.

Городская агломерация, система расселения, ядро, периферия, урбанизация, краснодарский край, центростремительные процессы

Короткий адрес: https://sciup.org/149140605

IDR: 149140605 | УДК: 332.146 | DOI: 10.15688/re.volsu.2022.2.11

Текст научной статьи Проблемы управления пространственным развитием агломераций (на примере Краснодарского края)

DOI:

Агломерация представляет собой систему пространственной организации, соединяющую населенные пункты посредством различных экономических и социальных связей, и обеспечивает внешние эффекты, возникающие в результате дополнительной интеграции или синергии между узлами опорной сети расселения. В то же время вопросы о влиянии сетевых экстерналий городской среды на региональный экономический рост и механизмах их образования остается малоизученным. Городская агломерация, в основном, имеет два значения: во-первых, это материальные связи, в основном относящиеся к инфраструктуре и включающие автомобильные и железные дороги, телекоммуникационную сеть; во-вторых, нематериальные пространственные потоки связывают экономические, социальные, и культурные аспекты, такие как политическое и инновационное сотрудничество в разные города [Huang, Hong, Ma, 2020].

Цель статьи заключается в анализе процессов в границах агломераций Краснодарского края – Краснодарской, Сочинской, Новороссийской, и их роли в региональном развитии.

Актуальность исследования обусловлена приоритетностью вопросов регулирования пространственной организации хозяйства в регионах страны, необходимостью модернизации экономического пространства. Комплексная поддержка развития городских агломераций как центров экономического роста, концентрирующих трудовые, материальные и финансовые ресурсы, обозначена в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года.

Теоретические и практические аспекты развития городских агломераций в мире

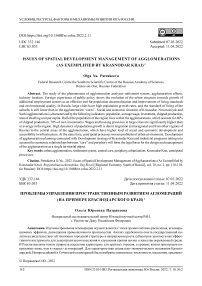

Процесс урбанизации выступает основной детерминантой региональной интеграции территорий в городские агломерации, представляющий собой новую форму пространственной организации хозяйственной деятельности [Li et al., 2022]. Массовый приток сельского населения в крупные города ускорил распространение агломерационных процессов (см. рис. 1).

В свою очередь, урбанизация усиливает территориальные различия в социально-экономическом, экологическом, инфраструктурном аспектах.

«Ядра» агломераций выступают точками роста, характеризуются высоким качеством жизни, население обладает широкими возможностями для трудоустройства, доступом к образовательным услугам, медицинскому обслуживанию. В то же время увеличение плотности населения и застройки, интенсификации связей между городом-«ядром» и спутниками создает дополнительную антропогенную нагрузку на территорию, сокращение зеленых насаждений и естественных ландшафтов, «перетягивания» населения с территорий, удаленных от агломерации, что, в конечном итоге, приводит к несбалансированному пространственному развитию регионов [Чибилев, 2017].

Российские ученые Г. Лаппо, П. Полян, Т. Селиванова (см., например: [Лаппо, Полян, Селиванова, 2007]), А. Шмидт, Т. Худякова (см., например: [Шмидт, Худякова, 2015]) и другие внесли огромный вклад в изучение проблем территориального развития городов. В соответствии с концепцией новой экономической географии, аг-

^^ш доля сельского населения в России ^^Ш доля городского населения в России “ “ доля городского населения в мире

Рис. 1. Динамика изменения доли городского и сельского населения с 1960 по 2020 г., % Примечание. Составлено по: [World Bank, 2021].

ломерационные процессы формируются под влиянием центростремительных, обусловленных стремлением хозяйствующих субъектов к выгодным экономическим условиям, и центробежных сил, связанных с экологической и социальной напряженностью [Киселева, Митрофанова, Колоскова, 2021]. Кроме того, выявлено существование взаимосвязи между экономической специализацией территорий и системой расселения.

В зарубежной литературе проблемам агломерационного развития и эффектам урбанизации посвящены работы П. Кругмана [Krugman, 1996], Д. Джейкобс [Jakobs, 1970], А. Вебера [Weber, Friedrich, 1929] и других. Согласно теории MAR (Marshall-Arrow-Romer), эффекты специализации и диверсификации являются первичными механизмами формирования агломерационных экономик.

В России высокие темпы прироста населения характерны для крупных городов, а уровень жизни пригородов по-прежнему ниже, чем в «ядрах» агломераций. В то же время за рубежом вследствие проводимой государственной и региональной политики ограничения людности крупнейших мировых столиц прирост численности населения в пригородах опережает прирост в крупных городах.

Заслуживает внимания современный опыт Китая. За последние четыре десятилетия в Китае происходила стремительная урбанизация в рамках политики реформ и открытости, начавшейся в 1978 году. Так, по данным Национального бюро статистики Китая, уровень урбанизации увеличился с 19,39 % в 1980 г. до 63,89 % в 2020 году. В то же время, на примере агломерации JJJ (Пекин – Тяньцзинь – Хэбэй), ученые отмечают, что необоснованное размещение промышленных производств и интеграция ресурсов в пределах агломерации привели к несбалансированности эколого-экономической и социальной подсистем городской среды, что в конечном счете выступает фактором, сдерживающим урбанизацию [Li, Lu, 2021].

Ученые считают, что рост городов в Китае связан с упадком сельских районов, потерей сельскохозяйственных земель, а сегментация земельного рынка вызвала структурный разрыв в доходах между городом и деревней. Кроме того, неэффективное освоение городских и сельских районов является серьезной проблемой, препятствующей качественному региональному развитию в Китае [Gao, Liu, Chen, 2020]. В связи с этим в центре внимания государственной политики и стратегического планирования управления земельными ресурсами становится повышение эффективности использования сельскохозяйственных земель. Согласно программным документам, развитие городских агломераций должно быть сосредоточено на улучшении качества окружающей среды и внедрении систем экологического мониторинга и совместных механизмов предотвращения и контроля загрязнения окружающей среды [Li et al., 2022].

Таким образом, в мировой науке изучение феномена агломерации осуществляется с точки зрения системы расселения населения, агломерационных эффектов, размещения промышленного производства. В целом зарубежный опыт государственной политики свидетельствует об эволюции городской структуры в направлении роста субцентров занятости как эффективного инструмента для децентрализации населения и улучшения уровня жизни и качества окружающей среды [Zhang, Sun, Li, 2017]. Население переезжает из крупных городов в экологически чистые районы с развитой инфраструктурой.

Агломерации Краснодарского края как основы формирования конкурентоспособных экономических центров региона

В настоящее время в России отсутствуют документы стратегического планирования агломераций как таковых. Однако соответствующая тематика находит отражение в региональных законах о городских агломерациях соответствующих субъектов Российской Федерации [Анализ документов стратегического планирования ... , 2018].

Стратегия развития Краснодарского края предполагает разработку системы управления регионом, учитывающую структуру базовых экономических комплексов, кластеров, флагманских проектов в разрезе экономических зон и формирование городских агломераций [Стратегия социально-экономического развития ... , 2018].

На территории Краснодарского края активно развиваются три агломерации:

– аграрно-индустриальную Краснодарскую, включающую город Краснодар, Динской, Северский районы, Горячий Ключ; Республику Адыгея: Тахтамукайский, Теучежский районы, Адыгейск;

– курортную Сочинскую, включающую Сочи, Туапсинский район;

– Новороссийскую промышленную агломерацию, включающую Новороссийск, Анапу, Крымский район, Геленджик.

Вопросам формирования и развития данных территорий посвящены исследования Т. Лавровой, А. Кольба, А. Тамова, А. Родина, К. Бабичева, Л. Джиджелавы, К. Отто, А. Алексеенко и других. Так, по мнению Т. Лавровой, необходимы целенаправленные управленческие меры для контроля процессов, усиливающих нагрузку на город и ослабляющих периферию [Лаврова, 2015].

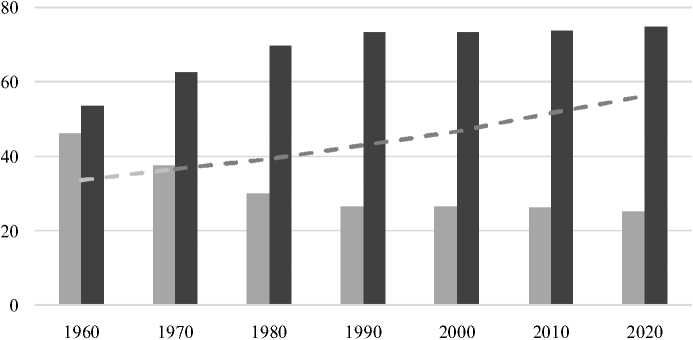

Приморские агломерации являются главными центрами притяжения человеческих ресурсов в региональном масштабе. Несмотря на снижение миграционного прироста (рис. 2), Краснодарский край по данному показателю является одним из регионов-лидеров страны.

За последние пять лет численность населения в Краснодарском крае выросла на 5 %, а в границах агломераций – на 10 %. Подчеркнем, основной прирост обеспечили Краснодар, Сочи, Новороссийск и, как следствие, в крупных городах растет нагрузка на транспортную, социальную инфраструктуру.

Краснодарская агломерация

^^^и Сочинская агломерация

^^^и Новороссийская агломерация

— — Краснодарский край без учета территорий агломераций

Рис. 2. Коэффициент миграционного прироста в границах агломераций Краснодарского края, на 10 000 человек населения

Примечание. Составлено по: [База данных показателей ..., 2021; Регионы России, 2021].

Интенсивная миграция в Краснодарский край привела к увеличению плотности населения на Азово-Черноморском побережье, деформации исторически сложившегося функционального зонирования, ориентированного на курортную специализацию территорий, смещению жилой застройки в береговые зоны, на сельскохозяйственные земли и особо охраняемые территории [Ко-зинская и др., 2019].

«Полюса роста» региона формируются преимущественно вокруг городских агломераций. Соответственно, от развития крупнейших городов зависят темпы экономики страны. В одной исследовательской работе [Гринчель, Антонова, 2012] Краснодарский край был отнесен к субъектам РФ с повышенным уровнем агломерационного развития. В границах Краснодарской, Сочинской и Новороссийской агломераций проживает половина населения края, приходится 60 % объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, 70 % инвестиций в основной капитал. Заработная плата также значительно выше средней региону (см. таблицу): в Краснодаре – 52 575 руб., в Новороссийске – 52 935 руб., в Сочи – 45 465 рублей. В Краснодаре, Анапе, Геленджике обеспеченность населения жильем составляет 38,6 кв. м, 36,4 кв. м, 42,3 кв. м соответственно.

Кроме того, опорными центрами региона также выступают транспортно-логистические и индустриальные узлы – города Армавир, Кропоткин, Тихорецк, Лабинск, Курганинск, Тимашевск, Коре-новск, Крымск. Локализация хозяйствующих субъектов и необходимой транспортной, социальной, финансовой инфраструктуры свидетельствует о благоприятных перспективах во внутрирегиональном пространстве для развития конкурентно-кооперационных связей [Михайлов, Хвалей, 2020].

Промышленно ориентированная Новороссийская агломерация является основным потребителем технологических инноваций в регионе, аккумулирует производственные опорные точки и транспортные узлы. Новороссийск входит в число крупнейших европейских городов-портов, на его долю стабильно приходится 18 % отгрузки товаров собственного производства всего региона. Агломерация является быстрорастущей и в демографическом аспекте: за период 2014– 2020 гг. население увеличилось на 64 тыс. человек, в ее границах проживают 11,8 % населения Краснодарского края (668 тыс. человек). В соответствии со Стратегией развития Краснодарского края, ее территория относится к Черноморской экономической зоне: «ядро» первого порядка – Новороссийск, «ядра» второго порядка – такие города, как Анапа, Геленджик, Туапсе, Тамань. Транспортно-логистические преимущества

Таблица

Основные социально-экономические показатели городских агломераций Краснодарского края, 2020 г.

|

Площадь, кв. км |

Население, тыс. чел. |

Зарплата, руб. |

Инвестиции, млн руб. |

Отгружено продукции, млрд руб. |

Площадь жилых помещений на чел., кв. м |

|

|

Краснодарская агломерация |

||||||

|

Динской район |

1 352 |

146 |

35 154,8 |

2 165,623 |

38,6 |

25,2 |

|

Северский район |

2 122 |

124,7 |

43 221,5 |

39 300,15 |

90,9 |

25 |

|

Краснодар |

841,4 |

1037,9 |

52 574,7 |

115 285,1 |

457,8 |

38,6 |

|

Горячий Ключ |

1 755,6 |

71,6 |

39 528,7 |

1 806,973 |

9 |

25,8 |

|

Тахтамукайский район |

463,6 |

94,2 |

38 191,4 |

4 059,244 |

19,8 |

31 |

|

Теучежский район |

698 |

20,5 |

34 964,3 |

917,288 |

4 |

22,2 |

|

Адыгейск |

32,4 |

15,3 |

27 307,5 |

235,522 |

0,8 |

19,7 |

|

Новороссийская агломерация |

||||||

|

Крымский район |

1 601,25 |

135,1 |

36 544,2 |

8 304 |

18,3 |

21,3 |

|

Анапа |

981,9 |

212,8 |

35 128,5 |

7 369,9 |

15,9 |

36,4 |

|

Геленджик |

1 227,5 |

115 |

39 114,3 |

5 907,8 |

13,8 |

42,3 |

|

Новороссийск |

834,9 |

340 |

51 937,8 |

30 387,8 |

349,8 |

26,4 |

|

Сочинская агломерация |

||||||

|

Туапсинский район |

2 399,2 |

127,6 |

39 949,4 |

13 395,38 |

64,3 |

26 |

|

город-курорт Сочи |

3 506,1 |

518,6 |

45 464,6 |

27 367,21 |

119,3 |

22 |

|

В среднем по региону |

||||||

|

Краснодарский край |

76 000 |

5670,5 |

38 499 \ |

354 900 |

2 029,75 |

28,2 |

Примечание. Составлено по: [База данных показателей ... , 2021; Регионы России, 2021].

Новороссийска обеспечивают конкурентоспособность на южных и юго-западных направлениях грузопотоков. Перспективы развития Новороссийской агломерации связаны с реализацией инвестиционных проектов в сфере цементной промышленности, промышленности строительных материалов, машиностроения, глубокой переработки грузов.

Сочинская полицентрическая агломерация характеризуется плотным расселением вдоль транспортных коридоров, наличием регулярного транспортного сообщения, обеспечивающего потоки трудовой миграции, туристские потоки. По мнению ряда ученых, несмотря на имеющиеся диспропорции постолимпийского развития города Сочи, потенциал лечебно-оздоровительных, природных, историко-культурных ресурсов указывает на перспективные возможности устойчивого развития Сочинской курортной агломерации (см., например: [Козинская и др., 2019]). Преобразование линейных агломерационных связей в линейно-сетевую структуру станет возможным благодаря строительству «Черноморского кольца». Дальнейшее развитие Сочи как курортнорекреационной агломерации требует комплексного пересмотра градостроительной политики, предполагающей упорядоченное пространственное планирование территории, в том числе, функциональное зонирование, рациональное размещение туристских объектов в границах горного и прибрежного кластеров, обеспеченность современной инфраструктурой гостей и постоянно проживающего населения.

«Ядром» моноцентрической Краснодарской агломерации выступает город Краснодар с исторически сложившимися связями с соседними муниципальными образованиями Адыгеи (Тах-тамукайский, Теучежский районы, Адыгейск). Строительство нового моста через реку Кубань позволит укрепить производственно-экономические межрегиональные и межмуниципальные связи, усилить возможности пространственного развития агломерации [Тамов, Родин, Бабичев, 2019]. В то же время включение в агломерацию муниципальных образований двух субъектов следует рассматривать как фактор риска. А. Кольба отмечает, что процесс интеграции части территории республики Адыгеи в агломерацию может привести к росту протестной активности общественных организаций этнической направленности [Кольба, 2020].

Центростремительные процессы усиливают территориальные диспропорции в регионе. Стя- гивание ресурсов в «ядро» Краснодарской агломерации создает отрицательные внешние эффекты, связанные с ухудшением качества жизни населения. Высокий уровень автомобилизации и интенсивность движения приводят к перегрузке дорожной сети, объектов инженерной и социальной инфраструктуры, усложнению экологической ситуации. Выработка механизмов координации и взаимодействия муниципалитетов, включенных в агломерацию, позволит создать модель управления развитием территории на основе межмуниципального и кросс-регионального сотрудничества на принципах партнерства и межсекторного взаимодействия.

Заключение

В границах агломераций за счет миграции отмечается стабильный прирост численности населения, темпы развития экономики превышают среднерегиональные значения, наблюдается рост объема инвестирования и строительства новых жилых и коммерческих объектов. В то же время несбалансированное пространственное освоение рассматриваемых территорий по-прежнему остается серьезной проблемой. Обеспечительным условием устойчивого развития агломераций Краснодарского края является формирование четкой системы градостроительного управления, необходимой, в частности, для повышения качества жилой и рекреационной среды, соответствующей условиям безопасности, комфортности, здорового образа жизни. Таким образом, актуальны научные исследования, посвященные взаимодействию периферии и «ядра», процессам, происходящим в границах полицентрических агломерациях, поскольку именно на данных территориях возникают наиболее острые социально-экономические противоречия.

В настоящее время существует необходимость в правовом закреплении понятия «агломерация», в формировании нормативной базы и механизмов управления агломерационными процессами.

Список литературы Проблемы управления пространственным развитием агломераций (на примере Краснодарского края)

- Анализ документов стратегического планирования и программных документов регионального и межмуниципального уровней на предмет отражения в них вопросов развития городских агломераций, 2018. М. : Фонд «Институт экономики города». 60 с.

- База данных показателей муниципальных образований, 2021. URL: https://www.gks.ru/dbscripts/munst/

- Гринчель Б. М., Антонова А. А., 2012. Измерение динамики агломерационных процессов в региональной экономике // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. № 5 (23). С. 79–90.

- Киселева Н. Н., Митрофанова И. В., Колоскова А. А., 2021. Городская агломерация как фактор устойчивого развития городов-спутников (на примере Ростовской области) // Региональная экономика. Юг России. Т. 9, № 3. С. 113–122. DOI: https://doi.org/10.15688/re.volsu.2021.3.10

- Козинская О. В., Козинский О. Ф., Шарафутдинов В. Н., Онищенко Е. В., Гришин Н. А., 2019. О проблемах и перспективах развития Азово-Черноморских курортных агломераций Российской Федерации // Архитектон: известия вузов. № 4 (68). С. 1–15.

- Кольба А. И., 2020. Публичное управление Краснодарской агломерацией в контексте региональных политических процессов // Российский политический процесс в региональном измерении: история, теория, практика. № 13. С. 56–58.

- Лаврова Т. Г., 2015. Краснодарская городская агломерация: развитие и управление // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. Т. 8, № 5. С. 80–89.

- Лаппо Г.М., Полян П.М., Селиванова Т.И., 2007. Агломерации России в XXI веке // Вестник Фонда регионального развития Иркутской области. № 1. С. 45–52.

- Михайлов А. С., Хвалей Д. В., 2020. Приоритеты инновационного развития ведущих приморских агломераций европейской части России // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Естественные и медицинские науки. № 4. С. 45–58.

- Регионы России. Социально-экономические показатели, 2021. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156

- Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года, 2018. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/e4e8b9ddede078a93f60f5e7a08fce28/krasnodar.pdf

- Тамов А. А., Родин А. В., Бабичев К. Н., 2019. Краснодарская агломерация: проблемы интеграции и связанности с учетом особенностей территориально-административного районирования Краснодарского края и республики Адыгея // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5, Экономика. № 4 (250). С. 60–68.

- Чибилев А. А., 2017. Особенности и динамика процессов развития урбанизированного каркаса регионов степной зоны Европейской части России // Успехи современного естествознания. № 11. С. 146–152.

- Шмидт А. В., Худякова Т. А., 2015. Формирование городских агломераций как необходимое условие повышения эффективности социально-экономического развития региона // Архитектура, градостроительство и дизайн. № 4 (4). С. 16–23.

- Gao J., Liu Y., Chen J., 2020. China’s Initiatives Towards Rural Land System Reform // Land Use Policy. № 94:104567. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104567

- Huang Y., Hong T., Ma T., 2020. Urban Network Externalities, Agglomeration Economies and Urban Economic Growth // Cities. № 107 (3):102882. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102882

- Jacobs J., 1970. The Economy of Cities. N. Y. : Randon House. 288 p.

- Krugman P., 1996. Urban Concentration: The Role of Increasing Returns and Transport Costs // International Regional Science Review. № 19. P. 5–30.

- Li L., Ma S., Zheng Y., Xiao X., 2022. Integrated Regional Development: Comparison of Urban Agglomeration Policies in China // Land Use Policy. № 114 (9):105939. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105939

- Li X., Lu Z., 2021. Quantitative Measurement on Urbanization Development Level in Urban Agglomerations: A Case of JJJ Urban Agglomeration // Ecological Indicators. № 133 (2):108375. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.108375

- Weber A., Friedrich C., 1929. Theory of the Location of Industries. Chicago : University of Chicago Press, 256 p.

- World Bank, 2021. URL: https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.in.zs?end=2020&start=1960&view=chart

- Zhang T., Sun B., Li W., 2017. The Economic Performance of Urban Structure: From the Perspective of Polycentricity and Monocentricity // Cities. Vol. 68. P. 18–24. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.05.002