Проблемы, вопросы и основные результаты изучения остеологических материалов из раскопок 2016 года на территории Московского кремля

Автор: Антипина Е.Е., Яворская Л.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Методы естественных наук в изучении археолоеических древностей

Статья в выпуске: 252, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения остеологической коллекции 2016 г. Обозначены проблемы формирования хронологических выборок и вопросы разделения костей по отдельным категориям. По категории кухонных остатков выявлено, что мясная диета населения Кремлевского холма уже начиная с XII в. была городского типа. Более того, различия по конкретным выборкам костных отбросов фиксируют группы жителей разного достатка и социального статуса. Обнаруженные в домоногольских и домонастырских культурных напластованиях кости ловчих птиц являются маркерами высокого статуса и особого престижа населения этих периодов. Это хорошо согласуется с яркими археологическими находками и выразительными архитектурными комплексами домонгольского времени, характеризующими раннюю Москву как поселение с материальной культурой городского облика.

Археология московского кремля, археозоология, остеологический спектр, кухонные остатки, маркеры социального статуса, средневековые ловчие птицы

Короткий адрес: https://sciup.org/143166132

IDR: 143166132

Текст научной статьи Проблемы, вопросы и основные результаты изучения остеологических материалов из раскопок 2016 года на территории Московского кремля

Интерес к археологическим раскопкам на территории Московского Кремля и их значение для познания истории становления Москвы от небольшого городского поселения до сложного социокультурного и политического центра великой державы вполне закономерен. Однако эти исследования по понятным причинам растянулись почти на семь десятилетий и имели прерывистый характер (Панова, 2013). В прошлом веке (1959 г.) наиболее масштабные по площади и полученным артефактам раскопки затронули северо-западную территорию Московского Кремля (Рабинович, 1971). Тогда же собранные остеологические материалы были изучены В. И. Цалкиным. Наиболее ярким результатом этого http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.252.294-306

исследования стали детально проанализированные морфологические характеристики скелетных останков домашних животных. В сравнении с выявленными ранее экстерьерными чертами средневекового восточноевропейского скота по остеологическим коллекциям других древнерусских городов эти данные ( Цал-кин , 1956; 1971) сегодня образуют матрицу для описания морфотипов домашних животных на территории Древней Руси и сопряженных с ней во времени и пространстве социумов.

В последнее десятилетие земляные работы на территории Московского Кремля дали возможность провести академические охранные раскопки в Тай-ницком саду и в восточной части Кремлевского холма ( Коваль и др. , 2008; Макаров и др. , 2017). В ходе этих раскопок получены яркие коллекции разнообразных древностей, которые включают и остеологические материалы – выборки костей животных.

Для археозоологического исследования в лабораторию естественнонаучных методов ИА РАН поступила остеологическая коллекция из раскопок 2016–2017 гг. в восточной части Московского Кремля после демонтажа корпуса № 14, находившегося на месте снесенных в 1929–1930 гг. Чудова и Вознесенского монастырей. Раскопки осуществлялись исключительно вручную, с просеиванием культурного слоя на ситах с ячейками сечением 2 × 2 мм (Там же). Поэтому можно с уверенностью утверждать, что костный материал был собран полностью.

Коллекция обрабатывается по максимально широкой программе с количественной фиксацией всех традиционно изучаемых остеологами параметров и характеристик, таких как таксономический состав, видовая структура, анатомические спектры, размеры и возраст животных. Регистрируются и анализируются и менее известные в отечественной археозоологической практике показатели: тафономическое состояние, степень искусственной раздробленности костей, прижизненные патологические изменения, морфологические маркеры содержания и использования животных, следы разнообразных воздействий на кости до включения их в процесс археологизации.

Как и ожидалось, морфологические характеристики домашних копытных, реконструированные по промерам разных скелетных элементов из нашей коллекции, обозначили их принадлежность к общей популяции древнерусского скота, выявленной Цалкиным (1956). Поэтому главной задачей нашего исследования стал анализ тех сторон остеологических материалов, которые не изучались ранее. Это, прежде всего, обнаружение разных категорий костных остатков, отражающих различные сферы использования животных и получаемой от них продукции, а также оценка структуры мясной диеты жителей Московского Кремля. В этом плане к настоящему моменту закончена обработка ряда крупных выборок из раскопок 2016 г. Общий объем изученного материала достигает восьми тысяч скелетных фрагментов. Среди них млекопитающим принадлежат 95 % костей, птицам 3,5 % и рыбам 1,5 %. Выборка костей млекопитающих, идентифицированных до видового уровня, включает 6565 единиц, или 86 % исходного их числа (табл. 1). Полученные по этому материалу результаты в совокупности с данными В. И. Цалкина обозначили круг проблем и вопросов, обсуждение которых и является целью данной статьи.

Таблица 1. Московский Кремль. Раскопки 2016 г.: таксономическая структура костей млекопитающих, идентифицированных до видового уровня

|

Таксоны |

Млекопитающие |

ВСЕГО костей |

||||||

|

Слои, объекты |

домашние: |

дикие: 4 вида |

||||||

|

КРС Bos taurus |

лошадь Equus caballus |

МРС Ovis / Capra |

свинья Sus scrofa |

собака Canis familiaris |

кошка Felis domestica |

|||

|

Раскоп I |

||||||||

|

слой А |

453 |

3 |

41 |

170 |

5 |

6 |

678 |

|

|

слой Б |

211 |

14 |

19 |

71 |

4 |

1 |

320 |

|

|

слой В-1 |

309 |

7 |

35 |

99 |

4 |

1 |

2 |

457 |

|

слой В-2 |

72 |

3 |

6 |

29 |

2 |

112 |

||

|

слой В |

36 |

3 |

4 |

19 |

2 |

1 |

65 |

|

|

слой Г |

57 |

1 |

5 |

29 |

3 |

95 |

||

|

Раскоп II |

||||||||

|

слой А |

292 |

6 |

34 |

103 |

3 |

438 |

||

|

слой Б |

106 |

1 |

13 |

45 |

1 |

2 |

1 |

169 |

|

слой В-1 |

918 |

14 |

76 |

122 |

18 |

3 |

5 |

1156 |

|

слой В-2 |

461 |

18 |

51 |

134 |

3 |

1 |

2 |

670 |

|

слой В |

566 |

18 |

60 |

183 |

7 |

3 |

837 |

|

|

слой Г |

260 |

8 |

33 |

87 |

388 |

|||

|

Раскоп III |

||||||||

|

яма 50 |

356 |

1 |

22 |

88 |

6 |

1 |

474 |

|

|

над ней В-4 |

521 |

14 |

35 |

117 |

17 |

2 |

706 |

|

|

ИТОГО |

4618 |

111 |

434 |

1296 |

72 |

8 |

26 |

6565 |

|

Остеоспектр – % |

70,4 |

1,7 |

6,6 |

19,7 |

1,1 |

0,1 |

0,4 |

100,0 |

Сложнейшей и не всегда решаемой проблемой в археозоологическом исследовании остается стратиграфическое и планиграфическое разделение костного материала с формированием достоверных хронологических выборок, хотя именно от успешности этой процедуры зависит достоверность получаемых результатов и их интерпретация. Подчеркнем, что археологические кости животных не имеют хронологических маркеров, а потому реперами исторической последовательности для этих выборок обычно служат границы культурных горизонтов, датируемых по археологическим находкам и контексту. Но, как мы убедились при исследовании средневековых городских остеологических коллекций, скелетные остатки забитых на мясо или по разным причинам павших животных, превращаясь в бытовой мусор, «проходят» сложный путь модификаций нередко с заметным перемещением по территории города и даже внутри культурных напластований (Яворская, Антипина, 2017). К тому же именно на этом пути оформляются явно разнящиеся между собой категории костных остатков (кухонных, ремесленных, ритуальных, утилизационных и др.), для изучения которых применяются разные методики. Обнаружение в остеологических материалах этих категорий строится на фиксации ряда дополнительных параметров и оценок и их анализа в рамках конкретных археологических контекстов (Антипина, 2016). Однако зачастую исследователи априори относят все кости домашних копытных к пищевым отбросам, сводя тем самым к минимуму достоверность сопоставления и интерпретации получаемой из разных памятников информации.

Эти проблемы обозначились уже при первых попытках проанализировать остеологические спектры млекопитающих из изучаемой нами коллекции по хронологическому вектору и сравнить их с данными Цалкина. Заметим, что за последние 50 лет произошли значительные изменения в методологии статистического анализа археозоологической информации (ссылки на публикации по этой теме см.: Антипина , 2004; 2016). Работая по современным методологическим схемам, мы используем в качестве исходного аналитического инструмента остеологический спектр, рассчитываемый по числу костей тех таксонов (в частности – видов), которые соотносятся с поставленными задачами и вопросами.

При взгляде на коллекцию 2016 г. в целом следует отметить, что базовую часть обработанного материала по млекопитающим составляют кости домашних копытных (98,4 %, табл. 1). Именно они, как правило, и образуют костные кухонные отбросы в культурных напластованиях практически всех древнерусских поселений. Следы искусственного раздробления зафиксированы нами на разрозненных костях из мясных частей туш всех пяти обнаруженных видов. Наиболее яркие из них – последствия разрубов массивными железными лезвиями (топорами и мясницкими ножами) – обозначают разделку целых туш крупного рогатого скота (далее КРС), овец/коз (далее МРС) и свиньи на отдельные мясные части. На фрагментах длинных трубчатых костей этих животных сохранились и возникающие при такой разделке диагональные разломы диафизов, и следы от срезания уже приготовленного мяса. Кости из мясных отделов скелета лошади из верхних слоев, напротив, в большинстве случаев были целыми, и лишь на единичных образцах из нижних слоев встречены следы кухонной разделки. Вопрос о происхождении целых скелетных элементов лошадей остается пока открытым, но связывать их с кухонными остатками вряд ли правомерно. Вероятные ситуации, обусловившие их появление в культурном слое, мы рассмотрим ниже. А пока оставляем их в статистических подсчетах по кухонной категории, поскольку число костей этого вида настолько мало (около 2 %, табл. 1), что не может изменить соотношение других видов. Наиболее многочисленным видом в кухонных остатков коллекции 2016 г. оказался крупный рогатый скот. Он остается главным видом как в суммарном для коллекции остеологическом спектре (70,4 %, табл. 1), так и в отдельных спектрах по хронологическим горизонтам, слоям и объектам. Еще раз подчеркнем, что рассматриваемые далее спектры, за исключением костей лошади, рассчитаны по одной категории остеологического материала – кухонным остаткам.

Несмотря на сложную стратиграфическую ситуацию на исследованных при раскопках 2016 г. участках восточной части Кремлевского холма, археологам удалось зафиксировать здесь сохранившиеся в виде относительно «чистых» комплексов культурные напластования конца XIII – конца XV в. и более древние объекты, относимые к концу XII – первой трети XIII в. ( Макаров и др. , 2017). Для нашего исследования немаловажно не только разделение остеологических материалов из раскопов I–III на три хронологических блока, но и выявление связи некоторых выборок с известными по историческим источникам событиями в застройке данной территории Московского Кремля – основанием Чудова монастыря в 1365 г. Так, выборки кухонных костных отбросов из слоев А и Б отражают особенности мясной диеты уже монастырских насельников (втор. пол. XIV – XV в.). Слой В сохранил информацию о предшествующем периоде XIII – перв. пол. XIV в., а его отдельные прослойки В1 и В2 – о середине XIV и конце XIII в. соответственно. И наконец, бытовые остатки из отложения В4 над ямой 50 и слоя Г в раскопе III соотносятся с домонгольской эпохой. Существенно, что полученные по напластованиям этих трех хронологических блоков выборки костных отбросов оказались представительными в количественном отношении (табл. 1).

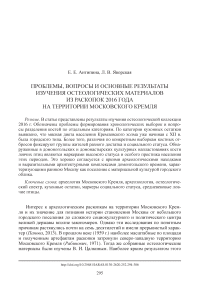

Сравнение обозначенных выше остеологических спектров по хронологическому вектору раскрывает два существенных аспекта. Первый связан с устойчивостью иерархии видов и количественной структуры спектров, сохраняющейся на протяжении почти пяти веков: КРС, свинья, МРС, лошадь = 66–78 %, 17–25 %, 5–8 %, 1–3 %. В указанных пределах колебания по каждому из видов наблюдаются до середины XIV в., т. е. до монастырского периода (рис. 1, А ). При этом мы не видим достоверных однонаправленных тенденций. Такая ситуация может отражать и реальную картину состава отбросов в разные периоды, и некоторое влияние объективных погрешностей при формировании выборок. Второй аспект касается явного понижения вклада КРС и увеличения доли костей свиньи в спектрах монастырского периода (рис. 1, Б ) по сравнению с предыдущими временами. И хотя для этого периода имеются всего лишь две выборки, они поразительно похожи друг на друга, за исключением чуть большего числа костей лошади в слое Б . Однако остатки лошадей именно из этого слоя вряд ли можно отнести к кухонным, о чем уже говорилось выше.

Учитывая эти два аспекта, мы попытались сопоставить нашу информацию с результатами В. И. Цалкина (1971), изучавшего коллекцию из раскопок 1959 г. в северо-западной части Кремлевского холма. По его публикации подсчитаны остеологические спектры домашних копытных из трех выборок, хронологические границы которых приблизительно соответствуют обсуждаемым выше хронологическим блокам нашей коллекции. У Цалкина спектр из наиболее древних напластований достаточно схож с нашими данными о домонгольской эпохе (рис. 1, В ). А вот последующие по хронологии спектры показывают разительные

отличия от полученной нами информации по предмонастырскому и монастырскому периодам. По данным Цалкина, прослеживается существенное уменьшение вклада КРС в спектрах (почти на 20 %) от ранних напластований к более поздним и не менее резко выраженное повышение доли костей лошади в третьем хронологическом периоде (рис. 1, В ).

И хотя Цалкина удивило столь значимое количество костей лошади в небольшой выборке XIV–XV вв., он все же интерпретировал их как кухонные отбросы, указав, правда, на некоторую раздробленность отдельных костей. Мы не отрицаем общее утверждение Цалкина о вынужденном потреблении конины древнерусским населением в голодные годы или при недостатке другой мясной пищи ( Цалкин , 1971 С. 184), хотя такие ситуации (мор, голод, междоусобицы) были нередким явлением в Древней Руси. Тем не менее стоит рассматривать и другие причины попадания скелетных остатков лошадей, главным образом их целых костей, в культурный слой. При изучении остеологических материалов из напластований, включавших коллективные санитарные захоронения в древнем Ярославле после разорения города татаро-монголами в 1238 г., мы столкнулись со значительным количеством целых костей лошадей, погибших и при пожаре (возможно – в конюшне), и при непосредственных военных действиях ( Антипина, Лебедева, 2012. С. 215). По-видимому, в материалах из раскопок 1959 г. были в основном совсем не кухонные остатки лошадей, а кости погибших животных при разного рода трагических событиях XIII–XV вв., последствия которых регистрировались по прослойкам угля, связанным с сильными пожарами. Такое предположение становится еще более вероятным, если учесть, что Цалкин насчитал всего четыре особи, которым могли принадлежать 129 костей из наиболее поздней выборки ( Цалкин , 1971. С. 165). К тому же в подстилающих слоях XII в. со щепой и навозом были обнаружены остатки хозяйственных построек, напоминающих конюшню, а сохранивший выше сруб одного из сгоревших в пожаре зданий княжеского двора относят к рубежу XIV и XV вв. ( Рабинович , 1971. С. 52, 94). Допустимо также, что и отмеченное в нашей коллекции увеличение числа целых костей лошади в выборке XIV–XV вв. соотносится с теми же событиями.

Мы уже упоминали выше о необходимости регистрировать и отделять друг от друга разные по происхождению категории костных остатков. В середине прошлого века эта проблема просто не рассматривалась. В. И. Цалкину не была предоставлена точная археологическая информация о месте нахождения костей животных, а формирование хронологических выборок было достаточно формальным. Поэтому при использовании этих материалов в сравнительном плане важно понимать их недостатки. И мы для коллекции 1959 г. вправе принять

Рис. 1. Домашние копытные по кухонным остаткам в коллекциях с территории Московского Кремля

А – остеологические спектры по стратиграфическим выборкам из раскопок 2016 г. в восточной части; Б – средние значения спектров по тем же выборкам, объединенным в три хронологических блока: домонгольский (XII в.), домонастырский (XIII в.) и монастырский (XIV-XV вв.); В - спектры по хронологическим выборкам из раскопок 1959 г. в северо-западной части (рассчитаны по: Цалкин , 1971)

лишь некоторое (не более 10 %) увеличение числа костей лошади в наиболее поздней выборке, условно считая их кухонными.

Итак, сравнение остеологических спектров домашних копытных из разных участков территории Московского Кремля, а также по разным хронологическим срезам жизни его населения демонстрирует незначительное варьирование в мясном рационе, связанное главным образом с меньшим или б о льшим потреблением говядины и свинины. И все же, именно говядина с большим перевесом превалировала в обыденной мясной пище у всех жителей в обсуждаемые здесь хронологические периоды. Это становится очевидным, если вспомнить, что в то время количество мяса от одной коровы многократно превосходило получаемое от одной свиньи.

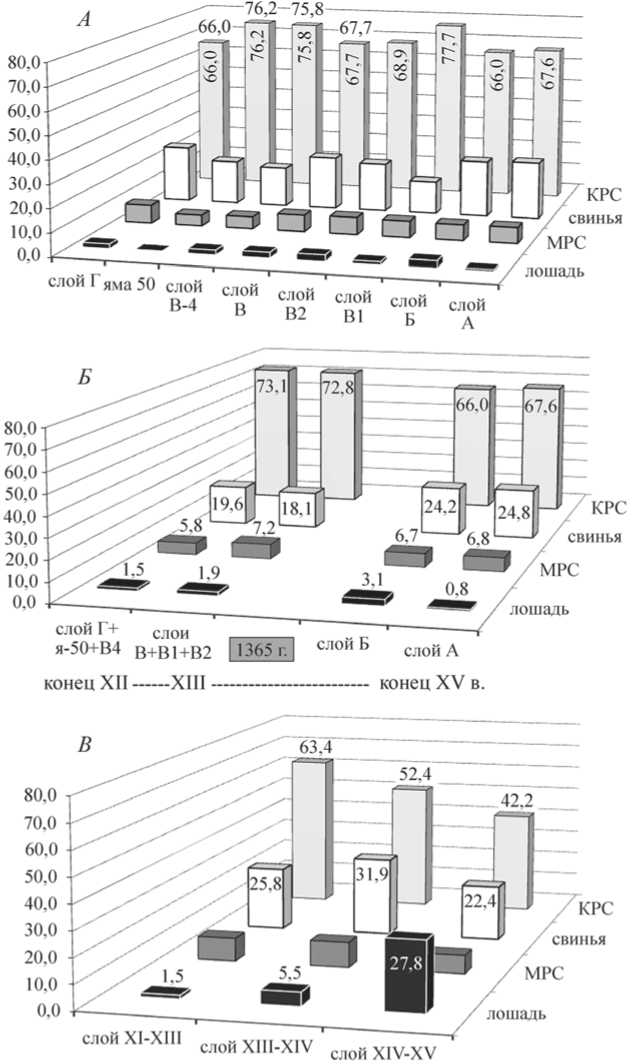

Ранее мы уже выясняли специфику средневековой сельской и городской мясной диеты на древнерусских материалах XIV–XV вв. ( Антипина , 2005). Маркерами выступают соотношения говядины и свинины, полученные по пересчитанным на основе различий домашних копытных по весу туш остеологическим спектрам. Несмотря на то что говядина была самым традиционным мясом в Древней Руси (к примеру, в XV в. горожане съедали ее почти в 12 раз больше, чем свинины), в рационе сельчан она только в 2,5 раза превышала объемы свинины (Там же). Эти различия ярко видны и по остеологическим спектрам: на селищах в кухонных остатках доминирует свинья (до 50%), а в городах – КРС (не менее 60%, рис. 2). Таким образом, можно утверждать, что хотя у жителей Кремлевского холма состав обыденной мясной пищи несколько различался, ее структура на протяжении пяти веков соответствовала именно городскому рациону, со значительным превалированием говядины. Подчеркнем, что говядина во все времена была и остается дороже свинины.

Перевод этих «остеологических» данных на язык археологии дает четкую картину обитания на территории Московского Кремля уже с домонгольской эпохи горожан разного материального достатка и социального статуса. Вместе с тем по зафиксированному в нашей коллекции некоторому увеличению доли костей свиньи в монастырский период (рис. 2) можно предположить и появление у насельников Чудова монастыря небольшого хозяйства с разведением этих животных для собственных нужд.

Разный социальный статус горожан отражают и различия в количестве костей диких охотничьих животных и птиц, обнаруженных в материалах раскопок 1959 и 2016 гг. Эти различия заметны как по абсолютным цифрам (107 и 26 костей соответственно), так и по их доле среди определимых остатков: 3,5% в коллекции Цалкина и только 0,4% в изученной нами.

Мы отнюдь не сомневаемся, что охотничья отрасль играла яркую и значимую роль в структуре экономики древнерусского государства. Такую оценку масштабов охотничьего промысла как в целом для Древней Руси, так и по удельным княжествам можно составить на основе письменных источников – летописей и заметок иностранных купцов-путешественников. Но городские остеологические материалы объективно не отражают это явление. Интерпретация костей диких животных и птиц из культурных слоев средневекового города неоднозначна и зависит от многих факторов, но прежде всего – от археологического контекста находки. Эти кости могут быть и обычными кухонными остатками

Рис. 2. Остеологические спектры домашних копытных как маркеры разных типов мясных рационов

Московский Кремль : а - XII в.; б - XV в.; в - древнерусский город XVb.; г - древнерусское селище XV в.

а, б - данные по коллекции из раскопок 2016 г.; в, г - (по: Антипина , 2005)

со стола рядовых жителей, но в ряде ситуаций их следует рассматривать еще и как социальный маркер. Например, мясо лося, кабана и бобра считается престижным и статусным для владельцев богатой городской усадьбы, а вот пирожки с зайчатиной – это, как правило, для простого народа. Ловчие птицы – ястреб и сокол – главный атрибут элитной охоты, несомненно, сигнализируют о существовании соколиного двора богатых и знатных горожан ( Антипина, Лебедева , 2012).

В изучаемой нами коллекции присутствуют кости лося, кабана, бобра и зайца, а также разрозненные элементы скелетов пяти ловчих птиц – ястребов-тетеревятников Accipiter gentilis и почти полный скелет ястреба-перепелятника Accipiter nisus. Если кости диких животных обнаружены в выборках по всем хронологическим периодам от XII до XV в., то кости ловчих птиц происходят только из домонгольских и домонастырских слоев. В коллекции 1959 г. кроме указанных выше видов животных определены еще косуля и лисица и встречена одна кость ястреба-тетеревятника. Более детальное рассмотрение костей диких животных в рамках археологического и исторического контекстов развития восточного участка территории Московского Кремля будет предпринято уже после окончания здесь всех раскопочных работ.

В заключение еще раз подчеркнем, что результаты изучения остеологической коллекции 2016 г. однозначно указывают на городской тип мясной диеты населения Кремлевского холма уже начиная с XII в. Более того, различия по конкретным выборкам кухонных костных остатков обозначают присутствие групп жителей с разным достатком и социальным статусом. Об этом же свидетельствуют находки в домоногольских и домонастырских культурных напластованиях костей ловчих птиц. Все это хорошо согласуется с яркими археологическими находками и выразительными архитектурными комплексами домонгольского времени, характеризующими раннюю Москву как поселение с материальной культурой городского облика (Макаров и др., 2017). Изучение повседневных хозяйственных сторон жизни Московского Кремля на основе археозоологических материалов продолжается. Следующие этапы исследования связаны с анализом оставшихся вне рамок данной статьи категорий остеологической коллекции, костей птиц и рыб, а также костяных изделий.

Список литературы Проблемы, вопросы и основные результаты изучения остеологических материалов из раскопок 2016 года на территории Московского кремля

- Антипина Е. Е., 2004. Археозоологические исследования: задачи, потенциальные возможности и реальные результаты//Новейшие археозоологические исследования в России: К столетию со дня рожд. В. И. Цалкина/Ред.: Е. Е.Антипина, Е. Н.Черных. М.: Языки славянской культуры. С. 7-33.

- Антипина Е. Е., 2005. Мясные продукты в средневековом городе -производство или потребление?//Археология и естественнонаучные методы/Науч. ред., сост.: Е. Н.Черных, В. И. Завьялов. М.: Языки славянской культуры. С. 181-190.

- Антипина Е. Е., 2016. Современная археозоология: задачи и методы исследования//Междисциплинарная интеграция в археологии (по материалам лекций для аспирантов и молодых сотрудников)/Отв. ред.: Е. Н. Черных, Т. Н. Мишина. М.: ИА РАН. С. 96-118.

- Антипина Е. Е., Лебедева Е. Ю., 2012. Растения и животные//Археология древнего Ярославля: загадки и открытия. 2-е изд., доп. и перераб. М.: ИА РАН. С. 144-229.

- Коваль В. Ю., Кренке Н. А., Макаров Н. А., Панова Т. Д., Энговатова А. В., 2008. Предварительные итоги раскопок в Тайницком саду Московского Кремля//Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. Т. II/Ред. Н. А. Макаров. М.: ИА РАН. С. 464-467.

- Макаров Н. А., Энговатова А.В., Коваль В. Ю., 2017. Археологические исследования в восточной части Московского Кремля в 2014-2016 гг.//КСИА. Вып. 246. С.7-27.

- Панова Т. Д., 2013. Историческая и социальная топография Московского Кремля в середине XII -первой трети XVI века. М.: Таус. 406 с.

- Рабинович М. Г., 1971. Культурный слой центральных районов Москвы//Древности Московского Кремля/Отв. ред.: Н. Н. Воронин, М. Г. Рабинович. М.: Наука. С. 9-116.

- Цалкин В. И., 1956. Материалы для истории скотоводства и охоты в Древней Руси. М.: АН СССР. 184 с. (МИА; № 51.)

- Цалкин В. И., 1971. Некоторые итоги изучения костных остатков из раскопок Москвы//Древности Московского Кремля/Отв. ред.: Н. Н. Воронин, М. Г. Рабинович. М.: Наука. С 164-185.

- Яворская Л. В., Антипина Е. Е., 2017. Археозоологические исследования средневекового города: контексты и интерпретации//Археология и история Пскова и Псковской земли: семинар имени академика В. В. Седо-ва. Вып. 32: Материалы 62-го заседания (19-21 апреля 2016 г.). М.; Псков: ИА РАН. С. 358-366.