Процедура программно-проектного формирования стратегических партнерств

Автор: Рубан В.А.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 3 (42), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема развития территориально-отраслевых социальноэкономических систем. Предлагается программно-проектная процедура формирования стратегического партнерства как основного механизма обеспечения развития. Рассмотрены приоритетные области формирования партнерств и их классификация.

Территориально-отраслевая социально-экономическая система, стратегия, ответственность, интересы, партнерство, договоры

Короткий адрес: https://sciup.org/142142706

IDR: 142142706 | УДК: 331

Текст научной статьи Процедура программно-проектного формирования стратегических партнерств

Автор предлагает в рамках социально-экономических систем выделять территориально-отраслевые социально-экономические системы (ТОСЭС), характеризующиеся единством рассмотрения субъектов отраслевого народнохозяйственного комплекса, территории региона, обеспечивающей предпосылки и условия для данных субъектов, а также экономических и управленческих ресурсов территории. Взаимозависимость выделенных трех составляющих ТОСЭС определяет необходимость комплексного подхода к стратегии ее развития.

Территориально-отраслевая социально-экономическая система это часть социальноэкономической системы региона, определяемая отношениями, объединяющими субъекты: население, инфраструктуру формирования и развития потенциала субъектов, инфраструктуру жизнеобеспечения субъектов, объекты размещения субъектов и бизнес-среду, а также органы регулирования для достижения целевых показателей социально-экономического развития и обеспечения привлекательности за счет эффективного использования экономических ресурсов.

Автор считает, что основная цель социально-экономического развития территориально-отраслевой социально-экономической системы региона – это обеспечение привлекательности для населения и бизнеса. Привлекательность является агрегированным критерием и итогом процессов экономического роста и экономического развития, а также формирования и реализации социальной политики.

Под привлекательностью территориально-отраслевой социально-экономической системы автор понимает соответствие системы как требуемым запросам потребителей-субъектов системы, так и требуемым темпам роста показателей ее функционирования. Привлекательность территориально-отраслевой социально-экономической системы выражается в организации среды жизнедеятельности, направленной на получение стратегических конкурентных преимуществ.

На управление сбалансированностью развития влияют как факторы регионального характера, так и факторы бизнес-среды. Интересы субъектов в процессе формирования и реализации программ развития неизбежно приводят к конфликтам и конкуренции. Автор считает, что в основе концепции управления сбалансированностью развития региона должна ле- жать ответственность субъекта. Ответственность отражает объективные взаимоотношения между субъектами, а также субъекта перед собой в процессе осознанной реализации взаимных требований, принятых субъектом в качестве руководства к действию.

Ответственность формируется совокупностью административно-нормативных, экономико-организационных и этико-психологических методов, позволяющих обеспечить качество развития территориально-отраслевой социально-экономической системы. Важной является также необходимость использования методов партнерства при реализации ответственности субъектов.

Возникновение и реализация ответственности субъектов территориально-отраслевой социально-экономической системы ведут к появлению связей интересов, создающих интеграционные процессы в территориально-отраслевой социально-экономической системе. В области развития территориально-отраслевой социально-экономической системы региона социальная ответственность будет заключаться в формировании системы интегрированного управления субъектами территориально-отраслевой социально-экономической системы в рамках создания партнерских отношений.

Партнерские отношения возникают в соответствии с проявлением необходимости формирования солидарной ответственности всех субъектов за развитие территориальноотраслевой социально-экономической системы региона.

Солидарная ответственность субъектов проявляется в формировании программ развития наиболее эффективно использующих экономические ресурсы региона в процессе достижения общерегиональных целей. Таким образом, ответственность субъектов обеспечивает сбалансированность развития и привлекательность территориально-отраслевой социальноэкономической системы региона.

В существующих подходах к партнерству можно выделить следующие направления:

-

- кооперативно-хозяйственная теория, трактующая партнерство как совместное достижение экономических целей при ведении совместной экономической деятельности;

-

- социальная теория, трактующая партнерство как отношение между работодателями и работниками либо как общественное объединение для совместного решения социальных задач;

-

- управленческо-хозяйственная теория, трактующая партнерство как объединение государственного (муниципального) и частного капитала для совместного решения социально -экономических задач развития территорий.

Как отмечается в работе С.В. Кузьминых, в экономической науке категория «социально-экономическое партнерство» оказалась практически новой для переходного периода от централизованных форм управления экономикой к экономической системе рыночного типа. В современных условиях, с учетом делегирования государством полномочий в управлении экономикой органам территориального управления и предприятием, распределения уровней и степени решения вопросов общественного развития, партнерство становится важнейшим элементом экономической системы [1].

Анализ показывает, что в настоящее время понятие «партнерство» в основном распространяется на отношения между государством (муниципалитетом) и бизнесом и не включает других субъектов ТОСЭС - население, общественные организации и т.д. Второй особенностью является использование механизмов ГЧП в основном в инвестиционной сфере и фактически является попыткой задействовать средства бизнеса в решении задач, являющихся полномочиями органов власти.

Автор считает, что степень необходимости развития отношений между субъектами определяется не только возможностью сохранения самостоятельности в управлении экономикой, но и необходимостью формирования стратегической системы связей субъектов, обеспечивающих сохранение их роли и места.

Под стратегическим партнерством мы понимаем равноправное участие и баланс интересов всех субъектов в управлении развитием региона, обеспечивающие социальную ответственность субъектов за эффективность использования экономических ресурсов.

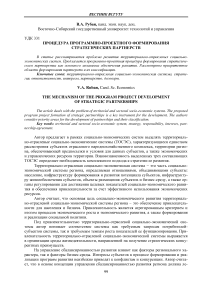

Предлагаемая в данной работе процедура программно-проектного формирования стратегических партнерств в территориально-отраслевой социально-экономической системе направлена на повышение эффективности использования и рост ресурсов и состоит из следующих этапов (рис. 1):

Рис. 1. Процедура формирования стратегического партнерства Источник: составлено автором.

Сущность данного подхода в следующем: стратегическое партнерство возникает как механизм реализации проектов субъекта ТОСЭС, требующих участия других субъектов. Набор проектов превращается в программу развития (функционирования) ТОСЭС, носящую долгосрочный характер. Основной целью интеграционного механизма является обеспечение эффективного и регулируемого процесса.

Моделируя альтернативные сценарии развития партнерства, можно учесть интересы субъектов. Мы полагаем, что основными методами инициации интеграционных процессов являются: поглощение, сотрудничество, слияние, а также комбинированный метод.

Автором определены наиболее привлекательные области партнерства в отраслях (табл.).

Основные схемы возможных стратегических партнерств зависят от распределения полномочий и ответственности в рамках взаимодействия партнеров в ходе реализации общих целей и задач.

Таблица

Наиболее приоритетные области партнерства

|

Отрасли социальной инфраструктуры РБ |

Область |

Метод реализации |

Участники |

|

Образование |

Детские сады |

ООО |

Муниципалитет Частные предприниматели |

|

Культура |

Музеи Библиотеки |

Попечительские со веты |

Муниципалитет (государство), бизнес, население |

|

Здравоохранение |

Диагностика |

Попечительские со веты Общественный кон троль |

Муниципалитет (государство), бизнес, население |

|

ЖКХ |

Жилье |

Строительные кассы Кооперативы Фонды ремонта и др. Общественный кон троль |

Муниципалитет (государство), бизнес, население |

|

Транспорт |

Организация перевозок |

Общественный кон троль |

Муниципалитет (государство), бизнес, население |

|

Связь |

Сеть услуг |

Общественный кон троль |

Муниципалитет (государство), бизнес, население |

|

Торговля |

Качество продаж |

Общественный кон троль |

Муниципалитет (государство), бизнес, население |

|

Бытовое обслуживание |

Качество услуг |

Общественный кон троль |

Муниципалитет (государство), бизнес, население |

Источник: составлено автором.

-

1. Параллельная схема. В данном партнерстве участие всех субъектов в организации партнерства происходит одновременно, т.е. для инициации партнерства необходимы совместные консолидированные действия. Возникновение параллельной схемы возможно при инициации проектов, имеющих равнозначную цель для всех его потенциальных участников. При такой схеме механизм согласования интересов достаточно прост. Сложностью организации такого партнерства является координация временных рамок вхождения в него. В случае нестыковки возможностей финансирования проектов партнерство может быть не реализовано.

-

2. Последовательная схема возникает в случае формирования «технологической» цепочки достижения цели с необходимым подключением других субъектов партнерства в процессе реализации цели. При этом основной проблемой является возможность инициатора партнерства отказаться от части своих прав в процессе присоединения других субъектов партнерства. Разновременность вхождения и специализация ответственности за участие в партнерстве также могут послужить причиной неэффективности партнерских отношений.

-

3. Кластерная (с наличием инициатора, определяющего ядро партнерства). Спецификой данного партнерства на этапе инициации и реализации является наличие субъекта, обладающего большими правами, что может привести к конфликту интересов. Предприятие (субъект), формирующее ядро кластера, в первую очередь преследует свои цели. Партнерство возникает только при условии наличия интересов у других субъектов для участия в кластере.

-

4. Кольцевая (взаимозависимость субъектов партнерства). Кольцевая схема партнерства возникает при взаимозависимости субъектов в обеспечении экономическими ресурсами. Данная схема наиболее подходит для межотраслевых и межсекторальных партнерств (например, между субъектами социальной и экономических сфер).

Неэкономические и экономические интересы способствуют нахождению оптимальных путей и способов деятельности субъектов партнерства по достижению их целей и удовлетворению их потребностей, что определяет содержание и сущность партнерства.

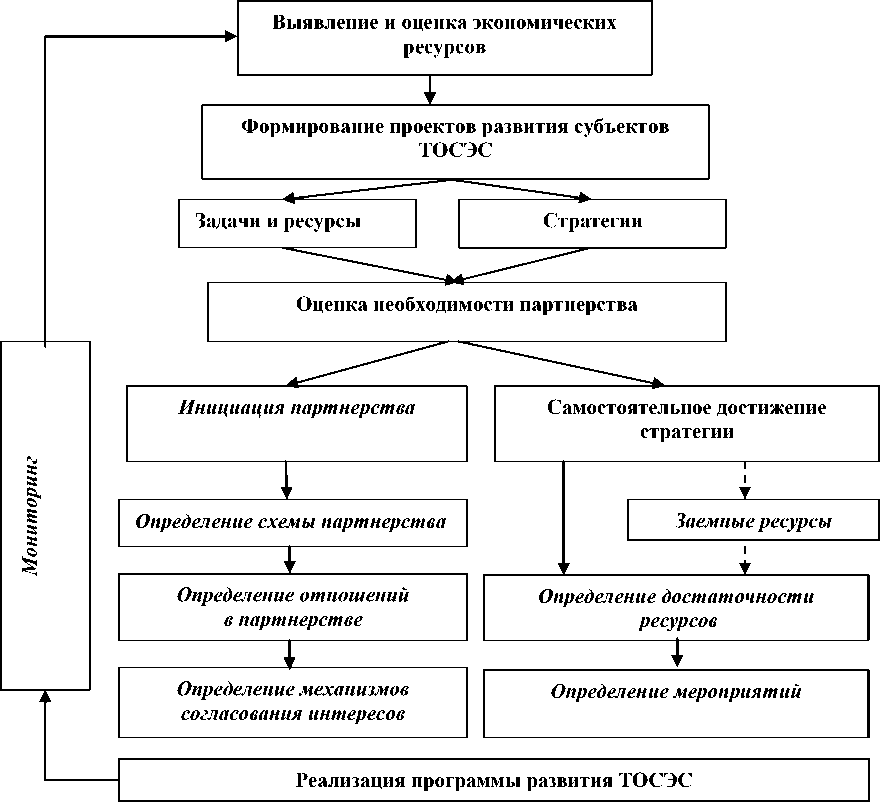

Механизм согласования интересов стратегического партнерства включает в себя определенные цели, принципы, функции и инструменты их достижения (рис. 2).

Механизм согласования интересов

Цели

Рис. 2. Механизм согласования интересов субъектов стратегического партнерства

Источник: составлено автором.

Договорные отношения по реализации партнерства подразделяются на следующие виды:

-

1. Партнерство на равноправном вкладе субъектов. Партнерство на равноправном вкладе основано на равноценности интересов в создании партнерства и его результатах. Данный вид партнерства возникает при равных финансовых вложениях и ожиданиях от них результатов. Другой важной причиной возникновения такого партнерства является равноценность вложения инновационных идей и организационных возможностей в формирование партнерства, т.е. недооцененной интеллектуальной и организационной ценности субъекта.

-

2. Партнерство с неравнозначным вкладом. Данный вид партнерства возникает при неравнозначном вкладе каждого из участников как по размеру, так и по времени вложения ресурсов. В данном варианте возникает деление субъектов партнерства по группам по степени оценки их вклада. Возможна значительная дифференциация партнеров при общей незначительной разнице их вложений. Неравнозначность вкладов может быть отражена через механизм согласования интересов.

-

3. Партнерство с лидером. В данном случае возникает субъект, инициирующий и определяющий стратегию договорных отношений в партнерстве. Лидирующий субъект форми-

- рует границы и рамки договорных отношений, определяя возможные полномочия и ответственность в рамках партнерства.

Если в оценке интеллектуальной стоимости существуют формальные подходы, то оценка организационной стоимости требует своей расшифровки. По мнению автора, организационная стоимость участника партнерства определяется его возможностями получения преференций на рынке государственных и предпринимательских ресурсов и услуг с позиции возможности выбора эффективного варианта по стоимости и времени приобретения и дальнейшего использования. Считаем, что наличие преференций в данной области может привести к неравноправности партнерства.

Механизмом реализации партнерства будет комплекс договоров («4С») о сотрудничестве, солидарной ответственности, совместной деятельности и софинансировании.

Заключение данных договоров инициируется как органами власти, так и иными сторонами, участвующими в партнерстве.