Процедуры оценки эколого-экономических рисков

Автор: Кочетов О.С., Гетия С.И., Муравей Л.А., Бабушкин О.Ю.

Журнал: Вестник Международной академии наук (Русская секция) Электронный ресурс @vestnik-rsias-online

Рубрика: Антропоэкосистемы в биосфере: обеспечение безопасности, здоровья и качества жизни

Статья в выпуске: 2, 2011 года.

Бесплатный доступ

Рост техногенной нагрузки на биосферу обусловлен развитием новых технологий, увеличением объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, а следствием этих процессов являются все чаще возникающие чрезвычайные ситуации, аварии и катастрофы, характеризующиеся значительными материальными, социальными и экологическими последствиями

Короткий адрес: https://sciup.org/14315460

IDR: 14315460

Текст статьи Процедуры оценки эколого-экономических рисков

Московский государственный университет приборостроения и информатики, Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского, Москва, Россия

Procedures of Environmental and Economic risks assesment

o. Kochetov, s. getiya, l. muravey, o. babushkin

Moscow State University of Instrument Engineering and Informatics, Tsiolkovsky Russian State Technological University, Moscow, Russia

A consequence of technogenic loading on biosphere are even more often arising emergency situations, failures and the accidents characterised by considerable material, social and ecological consequences. Now has ripened necessity for working out of new approaches to an estimation of ecologo-economic risks.

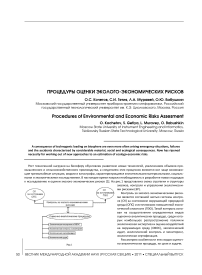

Рост техногенной нагрузки на биосферу обусловлен развитием новых технологий, увеличением объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, а следствием этих процессов являются все чаще возникающие чрезвычайные ситуации, аварии и катастрофы, характеризующиеся значительными материальными, социальными и экологическими последствиями. В настоящее время назрела необходимость в разработке новых подходов к исследованию и оценки эколого-экономических рисков [1]. На рис.1 представлена схема стратегии и структуры

анализа, контроля и управления экологическими рисками (ЭР).

Контроль за эколого-экономическими рисками является составной частью системы контроля (СК) за состоянием окружающей природной среды (ОПС) и источниками повышенной экологической опасности (ПЭО). Такой контроль основан на осуществлении определенных видов оценочно-аналитических процедур, среди которых наибольшее распространение получили экологическая экспертиза и оценка воздействий на окружающую среду (ОВОС), экологический аудит, экологический контроль и мониторинг, экологическая сертификация.

Рассмотрим особенности этих видов оценочно-аналитических процедур, их цели и задачи.

Антропоэкосистемы в биосфере: обеспечение безопасности, здоровья и качества жизни РАЗДЕЛ 1

Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проводится с целью установления соответствия хозяйственной или иной деятельности условиям экологической безопасности общества. Экологическая экспертиза играет исключительно важную роль в решении проблемы экологически безопасного развития экономики. Она обеспечивает реализацию на практике только экологически обоснованных хозяйственных решений. Нарушение требований, установленных в результате экологической экспертизы, влечет за собой приостановление до устранения недостатков указанной хозяйственной деятельности, либо полное ее прекращение. Только при положительном заключении экологической экспертизы должно открываться финансирование и кредитование.

Экологический аудит (ЭА) является инструментом для систематической проверки экологического потенциала объекта и потенциального экологического риска.

Под экологическим аудитом обычно понимают процедуру определения совокупности показателей состояния окружающей среды в конкретном месте в любой заданный момент времени и сопоставление этих показателей с национальными и международными стандартами ISO 14000. В России принят следующий нормативный документ по формированию системы экологического аудита: ГОСТ Р ИСО 14001-98 “Системы управления окружающей средой. Результаты ЭА используются для определения мер и связанных с ними затрат, необходимых для приведения работы промышленных объектов в соответствие с требованиями стандартов. К примеру, в части приватизации предприятий результаты ЭА могут влиять на их оценку и цену, предлагаемую покупателем.

Цели аудирования определяются в зависимости от:

-

а) действующего экономического механизма охраны окружающей среды;

-

б) экологической политики хозяйствующего субъекта;

-

в) кратко- и долгосрочных потребностей управленческого персонала хозяйствующего субъекта.

При этом определяются организационные, функциональные, территориальные и нормативно-правовые границы программы ЭА. К примеру, организационные границы программы ЭА – конкретные подразделения, производства, объекты, функции, системы, которые подлежат аудированию. Функциональные границы программы ЭА – перечень факторов воздействия на окружающую среду и перечень источников воздействия [3], классификация отходов [2], а также характеристика систем экологического контроля и управления.

В свою очередь территориальные границы программы ЭА включают описание промышленной площадки, экологической ситуации на сопредельной территории, региональной (муниципальной) экологической ситуации; а также перечень требований и ограничений.

ЭА может быть применен при проверке любой деятельности в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов. Например, ЭА может быть использован в системе ОВОС конкретного объекта, экологической экспертизы, экологического контроля, экологического мониторинга и других видов деятельности. В последние годы процедура ЭА используется для идентификации эколого-экономических рисков, а также для целей экологического страхования.

Экологический контроль представляет собой деятельность специально уполномоченных государственных органов, направленную на обеспечение норм эколого-правовой ответственности в рамках действующего законодательства, и осуществляемую в рамках управления эколого-экономическими рисками.

Основными задачами экологического контроля являются:

-

– контроль за выполнением планов и мероприятий в области охраны окружающей среды, предписаний и рекомендаций природоохранных и контролирующих органов;

-

– контроль за соблюдением технологических регламентов и инструкций в процессе производства, связанных с обеспечением экологической безопасности деятельности объектов регионального транспортного комплекса и соблюдения, установленных экологических нормативов, направленных на снижение и минимизацию эколого-экономических рисков;

-

– контроль и учет поступления загрязняющих веществ в ОПС в составе выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов загрязнений в водные объекты, при размещении отходов, при аварийных и иных ситуациях;

-

– контроль физических воздействий (тепловое, шумовое, радиационное и т.п.);

-

– контроль биологических воздействии;

-

– контроль за рациональным использованием природных ресурсов;

-

– контроль за соблюдением правил обращения с опасными вредными веществами;

-

– контроль за соблюдением экологических требований к качеству транспортных услуг;

– экологическое информирование персонала предприятия и населения и др.

Экологический мониторинг представляет собой информационную систему, в задачи которой входит наблюдение за объектами окружающей среды, происходящими в ней процессами и явлениями, оценка и прогноз ее состояния.

Основными задачами экологического мониторинга рисков являются:

– организация наблюдений за загрязнением атмосферы, поверхностных и подземных вод, почвы по физическим, химическим и экологическим показателям,

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ • «Экология человека: здоровье, культура и качество жизни»

– проведение измерений показателей во времени и пространстве, характеризующих состояние объектов, сбор и обработка данных наблюдений, организация и ведение специализированных банков данных, характеризующих экологическую обстановку и состояние природных ресурсов и техногенных объектов страны,

– оценка и прогноз состояния природной среды и антропогенного воздействия на нее, а также информационное обеспечение долгосрочного и оперативного контроля за состоянием природной среды, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Системы мониторинга выполняют следующие функции относительно контроля за эколого-экономическими рисками:

– вырабатывают сопоставимую информацию о состоянии объектов окружающей среды и источников антропогенного и техногенного воздействия на них,

– вырабатывают информацию с целью оперативного принятия управляющих воздействий, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийным загрязнением природных объектов,

– осуществляют наблюдение как по показателям, входящим в систему базового мониторинга, так и по специфичным для данного региона, вырабатывают обобщенную информацию для обеспечения банков данных (регионального, общегосударственного).

Система экологической сертификации вводится с целью обеспечения нормативно-технического и правового регулирования экологической безопасности. Она устанавливает требования экологической безопасности на производство, распределение и потребление продукции, процессов, работ и услуг и является неотъемлемой частью механизма управления природопользованием. Основными задачами системы экологической сертификации в транспортном секторе являются:

– предупреждение неблагоприятного воздействия на условия жизнедеятельности человека и состояния окружающей среды факторов, связанных с процессом производства и потребления услуг, утилизацией образуемых отходов и использованием природных ресурсов;

– обеспечение рационального использования, охраны и воспроизводства природно-ресурсного потенциала;

– защита потребителей от услуг опасных для жизни, здоровья и имущества или оказывающих вредное воздействие на окружающую среду в процессе их использования;

– повышение конкурентоспособности отечественных услуг транспортного сектора, содействие экспорту этих услуг.

Список литературы Процедуры оценки эколого-экономических рисков

- Кочетов О.С Экологическое право. Учебное пособие. -Издательство «Линэл-Н», М., 2002.-120с.

- Кочетов О.С Экономические аспекты переработки отходов./Экология и промышленность России. -2002, № 4. С.38-40.

- Кочетов О.С Двухступенчатая установка для очистки воздуха от пыли./Экология и промышленность России. -2009, № 10. С.31-34.