Процесс генерации знаний: основные понятия и сущность

Автор: Задумкин Константин Алексеевич, Кондаков Игорь Анатольевич, Иванов Максим Николаевич

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Экономика региона: проблемы и перспективы развития

Статья в выпуске: 4 (50), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье предложены подходы к трактовке понятия «информация» и «знание», выявлены связи между ними. Рассмотрены также теоретические аспекты процесса генерации знаний в контексте научно-технической деятельности.

Информация, знание, процесс генерации знаний, научно-техническая деятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/147110776

IDR: 147110776 | УДК: 001.6

Текст научной статьи Процесс генерации знаний: основные понятия и сущность

Таблица 1. Подходы к определению понятия «информация»

В процессе исследования нами было выделено три основных подхода к толкованию рассматриваемого понятия (информационный, интеллектуальный и объектный), характеристики которых представлены в таблице 1 .

Исходя из приведённых определений и подходов, отметим, что пока нет единой трактовки понятия «информация». Обусловлено это тем, что все эти определения сформулированы применительно к различным областям исследований. В данной работе информация рассматривается нами в контексте научно -технической деятельности. Следует подчеркнуть, что основным признаком информации является способность распространяться в первоначальном виде, на чём не акцентируется внимание во многих работах.

По нашему мнению, информация – это совокупность структурированных, осмысленных данных2, обладающих способностью распространяться в первоначальном виде, без изменений, среди широкого круга потребителей, но не побуждающих к действию. Данная трактовка сочетает в себе два основных подхода – объектный и интеллектуальный, позволяющие рассматривать количественные и качественные характеристики информации.

Обратим внимание на некоторые следствия, вытекающие из полученного определения:

-

1. Информация может иметь множество потребителей.

-

2. Информация одинакова для всех потребителей.

-

3. Информация присуща всем объектам в тех или иных её видах и формах, независимо от наличия потребителя.

-

4. Информация обладает способностью распространения.

-

5. Информации присущи определённые свойства, которые можно разделить на две категории: а) содержательные – не зависят от потребителя 3; б) личностнокогнитивные – напрямую зависят от потребителя и его качеств (табл. 2) .

Таблица 2. Характеристика свойств информации

|

Свойство |

Характеристика |

|

Содержательные свойства |

|

|

Старение |

Утрата информацией со временем практической ценности, что обусловлено изменением состояния отображаемой ею предметной области в результате появления новых данных |

|

Актуальность |

Важность и степень соответствия информации текущему моменту времени |

|

Точность |

Степень близости информации к реальному состоянию объекта, процесса |

|

Достоверность |

Отражение истинности суждений, истинного положения дел |

|

Полнота |

Достаточность информации для принятия решений или создания новых данных на основе имеющихся |

|

Объективность |

Независимость информации от методов фиксации, от суждений конкретного человека |

|

Неисчерпаемость |

Способность информации постоянно обновляться |

|

Личностно-когнитивные свойства |

|

|

Ценность |

Различна для различных потребителей |

|

Мобильность |

Наличие множества возможностей получения информации |

Отметим, что основным личностнокогнитивным свойством информации для человека является ценность, т. к. именно от этого свойства зависит фильтрация содержательной информации, которая неизменна на данный момент времени для данного объекта.

Знание

За последние несколько лет знания стали одним из самых актуальных объектов экономических исследований. В результате анализа трудов отечественных и зарубежных авторов нами было выделено три основных подхода к определению понятия «знание»: а) информационный; б) интеллектуальный; в) объектный (табл. 3) .

Рассмотрев различные подходы к понятию «знание», можно отметить, что среди исследователей данной темы единого мнения также нет. Для проведения дальнейшего исследования (применительно к научно - технической деятельности) под знанием будем понимать упорядоченную, полученную в соответствии с индивидуальными когнитивными критериями информацию, имеющую ценность и обеспечивающую деятельность. Принимаемая трактовка включает в себя два подхода: объектный и интеллектуальный.

В ходе исследования нами была предложена классификация, которая учитывает основные виды знаний, рассмотренные в работах известных ученых (рис. 1) .

И. Нонака и Х. Такеучи выделяют два типа знаний [10]:

-

• явные (формализованные) – описание изобретений и открытий, всевозможные регламентирующие материалы;

-

• неявные (неформализованные) – навыки работников, передаваемые от одного к другому посредством индивидуального общения и обучения.

По мнению С.М. Климова, знания существуют в следующих формах [7]:

-

• индивидуальные – система усвоенных или выработанных понятий, характеризующих отношение человека к действительности, ресурс личности, качество её человеческого капитала, получающие свою оценку на рынке рабочей силы;

Таблица 3. Подходы к определению понятия «знание»

|

Источник |

Трактовка |

|

1. Информационный подход: под знанием понимается упорядоченная информация. |

|

|

Новейший философский словарь: 3-е изд., испр. – Мн.: Книжный дом, 2003. – 1280 с. |

Знание – это селективная, упорядоченная, определённым способом полученная, в соответствии с какими-либо критериями оформленная информация, имеющая социальное значение и признаваемая определёнными социальными субъектами и обществом в целом |

|

2. Интеллектуальный подход: в основе знаний лежит информация, обработанная на основе интеллектуальной деятельности. |

|

|

Лабоцкий В.В. Управление знаниями. – Мн.: Современная школа, 2006. – 392 с. |

Знание – это абсолютное использование информации для достижения определённого результата, логические выводы, совершаемые человеком, компьютером, умение на основе информации принимать эффективные решения, делать правильные выводы и заключения, находить закономерности и шаблоны |

|

Полани М. Личностное знание: на пути к посткритической философии / пер. с англ. В.А. Лекторского, В.И. Аршинова. – М., 1985. – 344 с. |

Знание имеет личностный характер: первичным критерием истинности является не объективность, а личный выбор исследователя |

|

Мильнер Б.З. Управление знаниями в современной экономике // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – №9. – С. 8-13. |

Знание представляет собой практическую информацию, которая активно управляет процессами выполнения задач, принятия решений |

|

Стоунхаус Дж. Управление организационным знанием // Менеджмент в России и за рубежом. – 1999. – №1. – С. 14-26. |

Знание основано на определённой информации и обладает способностью к рассуждению и логическому выводу |

|

3. Объектный подход: знания характеризуются использованием информации для решения поставленной задачи. |

|

|

Чередникова Л.Е. Знания в контексте инновационного развития // Научные записки НГУЭУ. – 2004. – №3. |

Знание – это использование данных и их атрибутов путем их однозначной фиксации в целях поставленной задачи, выраженной определённым контекстом |

|

Drucker P. Managing in the next society. – New York. – 2003. |

Знание – это способность применять информацию в конкретной сфере деятельности |

|

Климов С.М. Интеллектуальные ресурсы общества. – СПб., 2002. – 198 с. |

Знание – это обобщённая форма причинно-следственных связей, являющаяся фундаментальной основой организации любого процесса |

|

Кравец И., Семенова М. Управление знаниями в условиях новой экономики: итоговый доклад группы [Эл. ресурс]. – Режим доступа: http://www.buk.irk.ru/ exp_seminar/4/doc1.pdf |

Знание – это сущность, которая появляется в процессе комбинации информации и технологии, а иногда бессознательно, и это знание имеет общественную ценность |

Рисунок 1. Классификация знаний

-

• кодифицированные – представлены в знаковой форме или в форме символов (текст, изображения и т. д.);

-

• объективированные – интеллектуальные модели, воплощённые в объективной форме процессов деятельности, её инструментах и результатах.

Свою классификацию знаний предложил В.В. Лабоцкий [8]:

-

• индивидуальные знания – состоят из профессиональных и персональных навыков, умений, мнений, способностей, опыта;

-

• внешние потоки знаний – поступают из внешних источников (средств массовой информации, от аналитиков и т. д.).

С точки зрения К. Виига [21] возможно следующее разделение знаний:

-

• на систематические – знание систем, схем и методов;

-

• практические – умение принимать решение;

-

• идеалистические – мировоззрение, цели, система понятий;

-

• автоматические – бессознательные.

Данная классификация пересекается с предложенной И. Нонака и Х. Такеучи, т. к. знания идеалистические и автоматические – это скрытые знания, а систематические и практические – явные.

Вопрос о соотношении знаний и информации является центральным, спорным для различных теорий в области интеллектуальных ресурсов. Поэтому мы рассмотрели общие и отличительные черты данных понятий (табл. 4) .

Таким образом, грань между понятиями «знание» и «информация» есть, но она носит индивидуальный и предметный характер. Информация представляет собой содержание знания и служит средством его передачи. Главное отличие информации от знания в том, что она, в своём первоначальном виде, не является направлением к действию, операции, деятельности.

Процесс генерации знаний

Опираясь на представленные выше определения информации и знаний, взяв их за основу нашего исследования, раскроем понятие «процесс генерации знаний», под которым понимается процесс создания знания путём переработки информации на основе общеизвестного знания [9].

К. Вииг в книге «Основы управления знаниями» [21] выделяет два вида процесса генерации знаний: а) восстановление общеизвестного знания из информации в процессе обучения; б) создание

Таблица 4. Общие и отличительные черты понятий «знание» и «информация»

|

Знание |

Информация |

|

|

1" ю О |

Неисчерпаемость |

|

|

Независимость от пространства и границ |

||

|

Быстрое старение |

||

|

С трудом поддается оценке |

||

|

Передается безвозвратно |

||

|

Изобилие, как блага, не приводит к снижению ценности |

||

|

Гетерогенны по природе (имеют различия) |

||

|

<р <и В о |

Более глубоко связано с человеком и обществом. В большей степени зависит от интеллектуальных способностей человека |

Существует как в живой, так и в неживой природе |

|

Информация, прошедшая через сознание человека или групп людей |

Является базисом знания |

|

|

Определяется социальным контекстом |

Не зависит от социального контекста |

|

Источник: Степанова Т.Е. Экономика знаний: методологический аспект. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 2004. – 127 с.

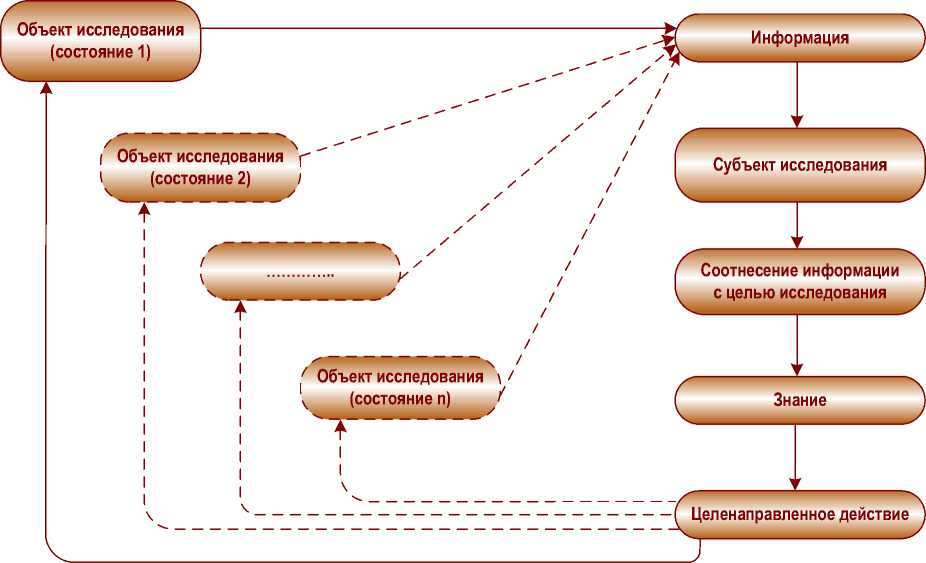

Рисунок 2. Схема цикличности процесса генерации знаний

Примечание. Происходит смена атрибутов (параметров) объекта и, как следствие, изменение информации о нём.

Рисунок 3. Процесс генерации знаний как исходный этап научно-технической деятельности

нового знания на основе общеизвестного знания в ходе соединения его с личным опытом и качествами личности.

Для понимания процесса генерации знаний рассмотрим построенную нами схему цикличности данного процесса (рис. 2) . Суть данной схемы заключается в следующем. Независимо от наличия субъекта любой объект обладает информацией. Принимая информацию от объекта, субъект выполняет её личностную обработку на предмет достоверности и ценности в соответствии со своими целями: осуществляется структуризация и обработка полученной информации в знания (новое для него или для всего общества). В результате завершения процесса генерации знаний происходит целенаправленное действие на объект с целью изменения его атрибутов и параметров.

Из вышеизложенного следует, что процесс генерации знаний выступает исходным этапом научно-технической деятельности (рис. 3) . В данном случае конечный продукт процесса генерации знаний – это новое знание (идея), которое является основой для инновационного процесса, т. е. процесса преобразования знания в конкретный товар (технологию, услугу) и распространения его при практическом использовании [16].

Подводя итог проведённого исследования, можно отметить следующее:

-

1. Теоретической и исторической предпосылкой рассмотрения процесса генерации знаний послужили такие основополагающие понятия, как:

-

• информация – совокупность структурированных атрибутов, параметров, обладающих способностью распространяться в первоначальном виде, без изменений, среди широкого круга потребителей, но не побуждающих к действию;

-

• знание – упорядоченная, полученная в соответствии с индивидуальными когнитивными критериями информация, имеющая ценность и обеспечивающая деятельность.

-

2. Процесс генерации знаний представляет собой процесс создания знания путём переработки информации на основе общеизвестного знания. Данный процесс цикличен (предложена схема) и является исходным этапом научно-технической деятельности.

Главное отличие информации от знания в том, что она, в своём первоначальном виде, не является направлением к действию, операции, деятельности.

В современной научной литературе недостаточно изучены вопросы активизации процесса генерации знаний, поэтому требуется проведение дополнительных исследований.