Процесс трансформации госорганов, участвующих в кадастровых отношениях

Автор: Папаскири Т.В., Липски С.А.

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Политические процессы и практики

Статья в выпуске: 5, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель статьи - проанализировать, как реформировалась в постсоветской России система госорганов в сфере кадастровых отношений, а также какова их нынешняя структура. Авторы делают вывод, что реформирование указанных сфер все еще продолжается, его ключевым фактором на данном этапе стало решение законодателя образовать публично-правовую компанию «Роскадастр» с возможным наделением ее дополнительными функциями в сфере кадастровых отношений. По-прежнему актуальна детальная законодательная регламентация действий в данной сфере.

Кадастр, недвижимость, органы власти, кадастровый инженер, кадастровая деятельность, оценка

Короткий адрес: https://sciup.org/170201737

IDR: 170201737 | УДК: 35.071 | DOI: 10.31171/vlast.v31i5.9800

Текст научной статьи Процесс трансформации госорганов, участвующих в кадастровых отношениях

З а постсоветский период федеральный законодатель (как непосредственно парламент, так и в широком понимании – вместе с наделенными регуляторными функциями исполнительными органами) много что реформировали в сфере кадастровых отношений. Практическая реализация их решений в одних случаях была ровно такой, как это и ожидалось, в других оказывалась сопряженной с организационно-техническими сложностями, что потребовало корректировки сроков (переход к единому кадастру, его интеграция с регистрационно-правовыми процедурами), в третьих – вообще не прошла проверку временем, и такие решения были отменены (если не формально, то по существу: передача на 6 лет работ по кадастровой оценке на свободный рынок оценочных работ и отказ от этого подхода – возврат оценочных работ госучреждениям).

В начале 2023 г. на площадке Государственной думы прошел круглый стол «Социальные проблемы кадастровой реформы», организованный при активном участии ученых и преподавателей Государственного университета по землеустройству. Участники этого мероприятия пришли к выводу, что масштабная кадастровая реформа выявила целый ряд проблем, касающихся качественного учета, обоснованной и справедливой оценки различных категорий земель и недвижимости. При этом в качестве ключевых социальных аспектов современных кадастровых отношений было указано на то, что:

– непосредственно обследованиями и обмерами участков и других недвижимых объектов, подготовкой пакета документов для их постановки на кадастровый учет (что до 2008 г. в отношении участков выполняли инженеры-землеустроители) теперь занимаются кадастровые инженеры, в работе которых немало проблем. Факт легализации этой (тогда, в 2008 г., новой) профессии можно считать резким поворотным моментом в кадастровых отношениях (и обычно так это и расценивается [Батыкова и др. 2019; Варламов 2010: 28; Жариков 2009: 93; Землякова 2014а; Землякова 2014б: 92-93; Короткова 2012: 17-18; Хлыстун 2010: 34-35]). Между тем, соответствующему законода- тельному решению предшествовало вполне эволюционное развитие саморегулирования в данной сфере: сначала в виде некоммерческих партнерств («Межрегиональная саморегулируемая организации участников рынка земли и недвижимости» и «Национальная саморегулируемая организация по формированию объектов кадастра недвижимости», 2004 г.), а с 2006 г. последнее уже стало называться совсем по-современному – «Кадастровые инженеры»;

– оценкой участков и иных недвижимых объектов сначала занимались госучреждения, подведомственные федеральному органу земельного управления, затем (в 2010–2016 гг.) – независимые оценщики, а в настоящее время – специализированные региональные бюджетные учреждения;

– наконец, непосредственно регистрационно-правовые и учетные процедуры по действующему законодательству возложены на чиновничий аппарат. Причем это именно федеральные госорганы и созданные ими учреждения. Муниципалитеты к этим отношениям не привлекаются, а участие региональных ограничено вопросами оценки недвижимых объектов, которой последние 5 лет занимаются как раз учреждения, созданные региональными властями. На последнем аспекте остановимся подробнее.

Как известно, кадастр (до 2008 г. – земельный) – это традиционная для нашей страны и большинства других государств земельно-информационная система [Варламов, Гальченко, Антропов 2017: 46-48; Современные проблемы … 2019]. Информация о наличии и состоянии земельных ресурсов собиралась уже на самых ранних этапах развития человеческого общества, когда в рамках примитивного учета фиксировались сведения об участках и обрабатывающих их рабах и рабочем скоте. Так как участки различались по качеству и плодородию, то, наряду с учетом количественных показателей, еще задолго до нашей эры (Китай, Египет, Рим, Греция и т.д.) велись учет качественных характеристик земельных участков и их местоположения, а также их сравнительная оценка. С возникновением государства земля, результаты ее возделывания стали источником пополнения государственной казны. Поэтому собираемые тогда сведения о земле получили название «кадастр» – от лат. caput (предмет подати) и capitastrum (опись таких предметов).

В настоящее время смысл понятия «кадастр» несколько изменился и стал означать скорее некий «список, составленный официальным органом или учреждением»1, «систематизированный свод (опись) данных»2, «систематизированный свод данных о существенных элементах экономики государства, составляемый официальным органом»3. Причем до принятия в нашей стране закона о кадастре название «кадастр» применялось преимущественно по отношению к природным ресурсам (например, кадастр охраняемых природных объектов, животного мира или месторождений полезных ископаемых и их проявлений).

Наиболее подробным среди многочисленных госкадастров советского и раннего постсоветского времени был земельный (далее – ГЗК), что обусловлено, во-первых, «привязанностью» к земле всех иных объектов, подлежащих другому виду кадастрового учета, а во-вторых, многовековой историей кадастрового учета именно земель, который велся уже на ранних стадиях разви- тия человеческого общества. В первых земельно-учетных документах земля, обрабатывающие ее люди и используемый ими рабочий скот указывались под специальными номерами (можно сказать, кадастровыми) [Лойко 1997].

Каждый такой кадастр – это не только документ со сведениями, но и определенная система действий по описанию и оценке подлежащего учету объекта (в советское время для таких работ имелось устоявшееся определение – земельно-кадастровое производство [Хлыстун, Герасимова 1985: 9-10]) и непосредственно такому учету (как отметил еще И.Е. Герман – «совокупность мер и действий» [Герман 1913: 6]).

С 2007 г., когда был принят федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости»1 (далее – Закон о кадастре), такая совокупность была определена как кадастровые отношения, включавшие в себя учетные действия в отношении недвижимых объектов и кадастровую деятельность2.

Вступление в силу указанного закона привело в т.ч. к таким принципиальным новациям, как 1) объединение в рамках одной кадастровой системы (ГКН) учета не только участков, но и всех остальных недвижимых объектов; 2) разъединение ранее единого землеустроительно-кадастрового процесса (применительно к участкам – их межевание землеустроительными организациями и основанный на них кадастровый учет) на а) подготовку частными лицами необходимых для такого учета документов и б) осуществляемый госструктурами кадастровый учет.

В отношении последних следует учитывать, что в советское время ГЗК велся землеустроительной службой, входившей в состав системы Минсельхоза (как союзного, так и республиканских)3. При этом формально управление землями иных (несельскохозяйственных) категорий было вне компетенции Минсельхоза, а за учет отвечал именно он. В определенной мере этим объясняется более подробное отображение в земельно-ученой документации того времени показателей сельхозугодий и других земель сельхозназначения.

В условиях земельной реформы 1990-х гг. был создан специализированный (вневедомственный) орган земельного управления – Государственный комитет Российской Федерации по земельной политике (Госкомзем), на который были возложены также ведение ГЗК, выдача документов о правах на землю (последняя – до 1998 г.). Причем все это время органы Госкомзема (большую часть 1990-х гг. он назывался Роскомземом) занимались этим наряду с другими задачами по земельному управлению. Проводимый тогда этим комитетом (и поддержанный руководством страны4) курс был направлен на интеграцию учета разных видов недвижимых объектов и прав на них.

Однако с 1998 г. органы Роскомзема перестали выдавать документы о правах на землю – эта функция, как и регистрация прав (причем не только на участки, но и на иные недвижимые объекты), вместе с регистрацией соответствующих сделок была передана вновь созданным структурам – учреждениям юстиции (подведомственным Минюсту России, а не Роскомзему, который тогда же стал снова именоваться Госкомземом).

В том же году ряд функций Госкомзема был передан Минимуществу России, а весь оставшийся функционал (включая земельный учет) был сосредоточен в Росземкадастре. В результате регистрационно-учетными процедурами в отношении земель и земельных участков вплоть до 2004 г. занимались: 1) Росземкадастр – ведение ГКЗ, 2) Минюст России (нормативное регулирование ведения ЕГРП и курирование учреждений юстиции), 3) Минимущество России (федеральные земли). Тогда казалось, что какая-либо интеграция учета и регистрации прав больше невозможна [Липски 2001: 6], тем более что в 2000 г. вдобавок к закону о регистрации прав 1997 г. федеральный законодатель принял новый закон о земельном кадастре1, которые не только не объединяли, но еще больше отделяли кадастровый учет (вещную регистрацию объектов) от личной регистрации прав на них.

Административная же реформа 2004 г., когда все федеральные министерства и ведомства были разграничены по их функционалу на правоустанавливающие (это теперь стало компетенцией федеральных министерств), правоприменительные (федеральные агентства) и контрольно-надзорные (федеральные службы), привела к значительному усложнению системы федеральных органов исполнительной власти, занимающихся земельным управлением и регистрационно-учетными вопросами. В нее вошли Минэкономразвития России (к нему перешла большая часть вопросов нормативно-правового характера от Минимущества России), Минсельхоз России (земли сельхозназначения), Минприроды России (ООПТ, некоторые лесные и прочие земли), Росимущество (правоприменение в отношении федеральных земель, в т.ч. их учет), Роснедвижимость, преобразованная в 2008 г. в Росреестр (почти все функции Росземкадастра, включая ведение ГЗК, а затем и сменивших его госреестов), Россельхознадзор (надзор за землями сельхозназначения), Росприроднадзор (надзор за природоохранными и некоторыми другими землями), Росрегистрация (новый госорган, образованный в 2004 г., к которому перешли все полномочия учреждений юстиции по ведению госреестра прав, в 2008 г. вошла в состав Росреестра) и Минстрой России (последний – с 2013 г., его сфера – застроенные территории) [Актуальные проблемы … 2019].

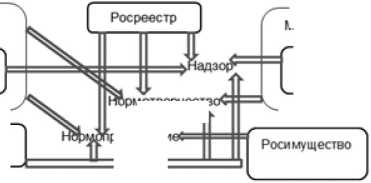

Процесс преобразований госорганов, участвовавших в земельном управлении и регистрационно-учетных процедурах в постсоветской России, схематически показан на рис. 1.

При этом общими факторами при организации текущей деятельности отображенных на рис. 1 госорганов, определения их структуры и взаимосвязей, а также перспектив их последующего развития являются следующие:

– конституционные постулаты, что все земельные ресурсы выступают в качестве основы жизни и деятельности проживающих на соответствующей территории народов (ч. 1 ст. 9 Основного закона страны); формы и виды собственности на землю многообразны (ч. 2 ст. 9); все, связанное с землепользованием и его законодательным регулированием, находится в совместном федеральнорегиональном ведении (п. «д» ч. 1 ст. 72); с 2020 г. идет процесс организацион-

С 2020 г.

Росприроднадзор

Минприроды

России

Минстрой России

Минсельхоз России

Россельхознадзор

римемени

мотеорчеств

Минсельхоз России

Росреестр

Росприроднадзор

Россельхознадзор

Росимущество

Минстрой России

Роснедвижимость

Росземкадэстр

Госкомзем России

Минземстрон России

Минприроды России

Минэкономразвития России

Росрегист рация

Минимущество

Y

2004-2019 г.

2000-2004 ГГ.

1998-2000 гг.

1998 гг.

1993-1998 гг.

1991 Г.

1990-1991 ГГ.

Минсельхоз России

Минсельхоз РСФСР

Органы, которые формально не были уполномочены осуществлять такое управление, но согласовывали нормативные и иные управленческие решения, выделены затемнением.

Рисунок 1. Реорганизация органов земельного управления (1990–2021 гг.)

ной и сущностной унификации и интеграции всех форм публичного управления (госорганы и местное самоуправление, ч. 3 ст. 132);

– вот уже более 15 лет все федеральные госорганы по своему функционалу разделены на три типа: министерства, службы и агентства (в 2021 г. высказывалось предложение отказаться от столь строгого деления, но это предложение не было реализовано), хотя для некоторых структур, например Росреестра и так называемых силовых ведомств, официально утвержденными положениями о них допускается некоторое несоблюдение требований функциональной трехзвенности.

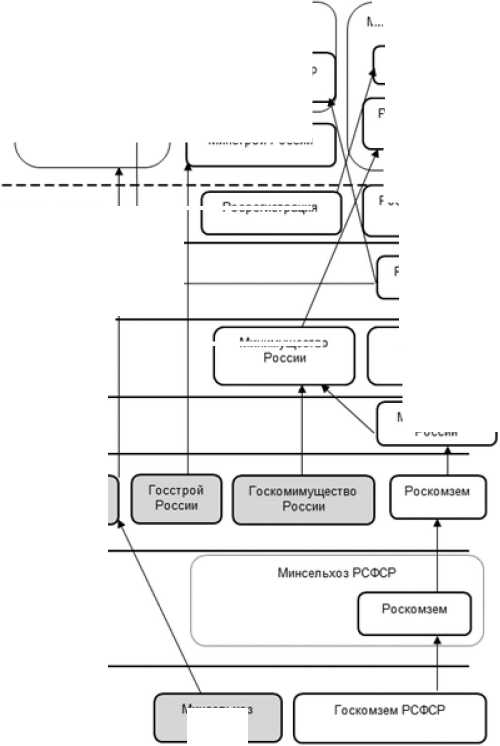

Возвращаясь к действующим в настоящее время регистрационно-учетным процедурам, отметим, что Росреестр является органом, официально уполномоченным 1) вести кадучет, 2) заниматься правами на недвижимость и 3) регистрировать сделки с ними. С учетом норм ст. 3 Закона о регистрации недви-жимости1 и положения о Росреестре2 к его основным задачам в данной сфере отнесены:

– координация своих территориальных органов (непосредственно осуществляющих регистрацию) и контроль их деятельности, в т.ч. в части ведения ими кадастрового учета;

– эксплуатация соответствующей автоматизированной системы;

– методическое обеспечение указанной сферы деятельности;

– повышение квалификации лиц, участвующих в регистрационно-учетных процедурах и, при необходимости, их обучение.

Что касается территориальных органов Росреестра, на которые возложены указанные процедуры, то нормами законодательства в качестве их компетенции закреплено следующее:

– принимать заявления об осуществлении регистрационно-учетных процедур;

– проверять действительность поданных при этом документов, имеются ли необходимые права и полномочия тех, кто их подготовил;

– сверять заявленные права с уже зарегистрированными;

– непосредственно осуществлять кадастровый учет и госрегистрацию прав и выдавать об этом соответствующие документы;

– вести соответствующий реестр (ЕГРН);

– принимать на учет бесхозяйную недвижимость.

С 2022 г. часть этих полномочий возложена также на принципиально нового участника кадастровых отношений – публично-правовую кампанию Роскадастр3. Это решение федерального законодателя порой даже расценивают как резкий поворот в системе указанных отношений (как новую кадастровую реформу), но ведь в действительности реформирование кадастровых отношений не было одномоментным (точнее, двухмоментным, когда в 2008 г. вступил в силу Закон о кадастре, изменивший порядок кадастрово-учетных и межевых действий, а в 2010 г. – оценочных1), а достаточно растянутым во времени, хотя сопряженным с несколькими довольно яркими моментами.

Впрочем, появление нового «игрока» на рынке кадастровых услуг не меняет главного – все ключевые функции по осуществлению кадастрового учета и госрегистрации прав по-прежнему выполняют госрегистраторы, каковыми выступают гражданские служащие территориальных органов Росреестра, и какое-либо вмешательство в их деятельность лиц, не наделенных на то специальными полномочиями, не допускается. Причем сейчас, по прошествии 15 лет с момента поручения им заниматься учетом недвижимых объектов (и 25 лет – регистрацией сделок с ними и соответствующих прав) по-прежнему куда более актуален вопрос о детальной регламентации их действий – например, правовой экспертизы представленных для учета (или регистрации прав) документов2, каковы ее пределы («глубина»), что именно подлежит такой проверке, а что нет (пробелы и коллизии в данных вопросах пока сохраняются, соответственно, нарушаются чьи-то интересы [Косинский, Федоринов, Шепарнев 2014: 75-76; Мисник 2012: 11-12; Чаркин 2011: 16-17]). Вольная (на усмотрение госрегистратора) трактовка не вполне уместна.

И здесь важно признать, что законодательные изменения в системе кадастровых отношений не прекращались на протяжении всего постсоветского периода и все еще продолжаются. Соответственно, новые изменения функционала, да и состава ключевого госоргана в данной сфере – Росреестра – вполне могут произойти.

Список литературы Процесс трансформации госорганов, участвующих в кадастровых отношениях

- Актуальные проблемы предпринимательского, корпоративного, экологического и трудового права (Абросимова Е.А. и др.). 2019. М.: РГ-Пресс. Т. 2. 608 с.

- Батыкова А.Ж. и др. 2019. Геоинформационные технологии в мониторинге и использовании земельных ресурсов: монография. Пенза: Пензенский государственный университет архитектуры и строительства. 156 с.

- Варламов А.А. 2010. Правовое обеспечение государственных информационных систем в сфере недвижимости. - Имущественные отношения в Российской Федерации. № 11. С. 27-41.

- Варламов А.А., Гальченко С.А., Антропов Д.В. 2017. Проблемы развития современных российских кадастровых систем в сфере недвижимости. -Имущественные отношения в Российской Федерации. № 6(189). С. 42-52.

- Герман И.Е. 1913. Земельные дела в западно-европейских государствах. М.: Типо-лит. В. Рихтер. 300 с.

- Жариков Ю.Г. 2009. Новое в законодательстве о кадастре земель и иной недвижимости. - Аграрное и земельное право. № 12. С. 92-98.

- Землякова Г.Л. 2014а. Ведение государственного кадастра недвижимости как функция государственного управления в сфере использования и охраны земель. М.: РИОР; ИНФРА-М. 374 с.

- Землякова Г.Л. 2014б. Перспективы развития законодательства о кадастровом учете земельных участков. - Современное право. № 7. С. 92-98.

- Короткова О.И. 2012. Единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов как один из основополагающих принципов земельного законодательства. — Правовые вопросы строительства. № 1. С. 17-19.

- Косинский В.В., Федоринов А.В., Шепарнев А.С. 2014. Вопрос совершенствования методики кадастрового учета зон с особым режимом использования территорий. — Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. № 4. С. 71-77.

- Липски С.А. 2001. Развитие кадастра и мониторинга земель. - Аграрная наука. № 4. С. 6-7.

- Лойко П.Ф. 1997. Российская единая система создания (формирования) кадастровых дел, государственного учета и государственной регистрации прав на земельные участки и прочно связанное с ними недвижимое имущество. -Информационный бюллетень ГИС ассоциации. № 1(8). С. 5-6.

- Мисник Г.А. 2012. Возмещение убытков, причиненных правообладателю земельного участка вследствие совершения кадастровой ошибки. - Правовые вопросы недвижимости. № 1. С. 10-13.

- Современные проблемы и актуальные направления развития землеустройства и кадастров (под ред. С.В. Богомазова, А.И. Чурсина, А.А. Галиуллина). 2019. Пенза: РИО ПГАУ. 185 с.

- Хлыстун В.Н. 2010. Нужен ли стране земельный кадастр? - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. № 7. С. 34-36.

- Хлыстун В.Н., Герасимова Е.Л. 1985. Земельный кадастр, как система информационного обеспечения управления земельными ресурсами. М: МИИЗ. 28 с.

- Чаркин С.А. 2011. Проблемы исправления ошибок, возникающих в ходе проведения кадастрового учета недвижимости. - Законы России: опыт, анализ, практика. № 2. С. 16-19.