Процессные модели развития триады подсистем лечебно-профилактических учреждений: управление, ресурсы, потенциал. Управление

Автор: Ниязов Батырхан Сабитович, Ниязова Салима Батырхановна

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 1 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

Фронтальный анализ деятельности лечебно-профилактических учреждений на основе процессной модели предполагает объективную оценку деятельности всех разделов профилактической и лечебно-диагностической работы, выявление недостатков и резервов, предвидение на этой основе результатов работы лечебно-профилактических учреждений.

Управление лечебно-профилактических учреждений, ресурсы лечебно-профилактических учреждений, потенциал лечебно-профилактических учреждений, процессные модели

Короткий адрес: https://sciup.org/14122842

IDR: 14122842 | УДК: 614.21+616-082 | DOI: 10.33619/2414-2948/74/17

Текст научной статьи Процессные модели развития триады подсистем лечебно-профилактических учреждений: управление, ресурсы, потенциал. Управление

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

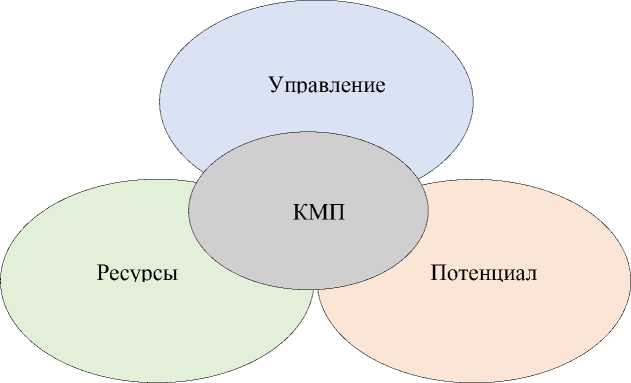

Учитывая состояние лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) в системе здравоохранения КР и проводимые структурно-функциональные перестройки в ходе реформы, нами выделены следующие аспекты, обеспечивающие непрерывное повышение качество медицинской помощи (КМП):

«Управленческий» — четкое разграничение уровней ответственности и определение конкретных полномочий между исполнителями за качество медицинских услуг в уровень обслуживания всех пациентов и соблюдения высокоэффективной медицинской технологии в оказании им медицинских услуг (Усл. — «Управление»);

«Ресурсный» — наличие требуемого количества функциональных помещений и необходимых диагностических, лечебных, вспомогательных аппаратов и оборудования; наличие оптимального коечного фонда и оптимальное количество, достаточная профессиональная подготовленность врачей и система их управления; наличие необходимых условий для работы врачей, реализация ими обоснованной инициативы, а также расширение границ самостоятельности руководителей подразделений (Усл — «Ресурсы»);

«Потенциальный» - реализация многоуровневой системы повышения квалификации и подготовки врачей с использованием современных форм и методов ДО; организация эффективной системы информации и повышение информированности врачей путем обеспечения достоверности, оперативности и доступности (Усл. — «Потенциал»).

Процессную модель вышеуказанных подсистем здравоохранения КР, направленного на повышение КМП можно представить в виде рисунка (Рисунок 1).

Рисунок 1. Процессная модель триады подсистем ЛПУ

Общая цель этапных сообщений (№№1–3) является оценка процессной модели развития триады подсистем ЛПУ: «Управление» (Сообщение №1), «Ресурсы» (сообщение №2), «Потенциал» (Сообщение №3). Сочли необходимым проследить параллелизм между этими компонентами системы ЛПУ.

Оценка модели развития компонента «управление». Происходящая трансформация системы здравоохранения требуют от руководителей отрасли современных знаний менеджмента и маркетинга [1, 3, 6]. ЛПУ представляет собой сложную систему с многоуровневой структурой управления, когда каждый объект управления является комплексом, состоящим из множества взаимосвязанных элементов [2, 4, 5].

Касательно организационно-структурного аспекта был изучен процесс полноты организации и осуществления преемственности между структурными звеньями ТБ и ЦСМ/ГСВ. Установлено, что в 14 (63,1%) ТБ и в 17 (55,4%) ЦСМ не функционировала лечебно-контрольная комиссия и не были введены новые организации, осуществляющие внутренний мониторинг КМП. В частности, только в 14,7% ТБ и 23,7% ЦСМ, контролировался лечебно-диагностический процесс, причем он осуществлялся только на уровне руководителей структурных подразделений.

Объективная оценка уровня и состояния управленческой деятельности в ЛПУ (ГСВ/ЦСМ, ЦОВП, ТБ) была получена с помощью комплексного анализа, в основу которого легла аккредитационная экспертиза. Аккредитационное обследование уровня и организации управления в ТБ, ГСВ/ЦСМ, ЦОВП заключалось в оценке деятельности главных врачей (руководителей ГСВ) и заведующих подразделениями ТБ.

В результате аккредитационного экспертного анализа было установлено, что у руководителей ЛПУ в 36,6% случаев были выявлены дефекты и несоответствия стандартам аккредитации организационного и клинического характера. Среди них имело высокая градация текущее и стратегическое планирование работы, а также низкий уровень процесса мониторинга за КМП.

Таблица 1.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СООТВЕТСТВИЯ ЛПУ АККРЕДИТАЦИОННОМУ СТАНДАРТУ

|

Показатели |

% |

|

Внедрение новых технологий и оценка их эффективности |

54,4 |

|

Наличие внутриучрежденческих информационных систем |

32,3 |

|

Работа по управлению кадровым потенциалом |

37,3 |

|

Обеспечение преемственности в лечебно-диагностическом процессе |

37,0 |

|

Эффективное использование материально-технических ресурсов |

31,6 |

|

Проведение экспертизы полноты лечебно-диагностического процесса |

58,9 |

Как видно из Таблицы 1, по показателю использования материально-технических ресурсов, а также создания внутриучрежденческих информационных коммуникаций стандарту соответствуют, соответственно, 31,6% и 32,3% ЛПУ, а по таким показателям, как работа по управлению кадровым потенциалом, а также преемственности в лечебнодиагностическом процессе, соответственно, 37,3% и 37,0% ЛПУ. Лишь по показателям полноты оказания помощи, а также внедрения новых технологий отличаются, соответственно, 58,9% и 54,3% ЛПУ.

Коэффициент соответствия по данному стандарту в ТБ, ГСВ/ЦСМ и ЦОВП был равен в среднем всего 0,79±0,08, 0,70±0,04 и 0,52±0,01, соответственно, что указывает на достоверно более низкий уровень качества и эффективности работы руководителей ЦОВП по сравнению с другими ТБ ЛПУ (Р<0,05).

Проведен анализ средней степени соответствия аккредитационным стандартам управления и характеристика выявленных дефектов в работе руководителей медицинской службы в обследованных ЛПУ. Как видно из таблицы 2, выявлены достаточно низкий уровень соответствия был по следующим стандартам управления, которые представлены ниже (показатели в ЦОВП достоверно ниже по сравнению с таковыми в ГСВ/ЦСМ и ТБ, соответственно). Установлено достоверно более низкое соответствие стандартам уровня данной деятельности в ЦОВП (0,52±0,01) по сравнению с ЦСМ (0,70±0,04) (Р<0,001) и ТБ (0,79±0,08) (Р<0,001), что свидетельствует о низком, неэффективном уровне организации управленческого процесса в данных ЛПУ.

Среди выявленных дефектов и недостатков управления 57,7% обнаружены в ЛПУ. Они заключали в том, что руководители активно начали овладевать методами анализа и учета медико-экономической эффективности работы структурных подразделений и отдельных врачей, увязывая КМП с финансовыми затратами. Заметно улучшился процесс планирования работы ЛПУ, контроль и оценка эффективности использования материальных средств и лекарственных препаратов.

Таблица 2 КОЭФФИЦИЕНТ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТУ В ТБ, ЦСМ/ГСВ, ЦОВП ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

|

Показатели |

ТБ |

ЦСМ/ГСВ |

ЦОВП |

|

Внедрение новых технологий и оценка их эффективности |

0,76±0,02 |

0,62±0,02 |

0,35±0,01 |

|

Наличие внутриучрежденческих информационных систем |

0,67±0,02, |

0,68±0,02 |

0,52±0,01 |

|

Работа по управлению кадровым потенциалом |

0,56±0,01, |

0,63±0,04 |

0,37±0,02 |

|

Обеспечение преемственности в лечебно-диагностическом процессе |

0,64±0,02 |

0,60±0,01 |

0,36±0,01 |

|

Эффективное использование материально-технических ресурсов |

0,63±0,02, |

0,67±0,02 |

0,42±0,01 |

|

Проведение экспертизы качества лечебно-диагностического процесса |

0,78±0,05, |

0,68±0,02 |

0,46±0,01 |

Нужно отметить, что в определенной степени достигнута преемственность в лечебнодиагностическом процессе с другими отделениями и учреждениями, проводилось внедрение новых медицинских технологий. Данная корреляционная связь подтверждает то, что улучшение процесса управления деятельностью ЛПУ влечет за собой повышение КМП.

На основе результатов экспертного анализа деятельности руководителей ЛПУ и с учетом развития реформирования управленческого процесса системы здравоохранения КР была разработана целостная модель, включающая механизмы оптимизации управленческой деятельности руководителей службы и ЛПУ на основе системного подход.

В целом, получает все большее распространение маркетинговый метод работы в деятельности ЛПУ, который в структуре деятельности руководителей службы в ТБ и ЦСМ составил 8,3% и 13,6%, соответственно. Таким образом, выявленные особенности отражают новый объем и содержание труда заведующих отделениями ТБ и руководителей ЦСМ.

В условиях трансформации системы здравоохранения в КР создана оптимальная структурная модель управления медицинской службой в ЛПУ. Во-первых, четко скоординирована деятельность различных подразделений для рационального использования ресурсов и определения оптимального количества уровней принятия решений. Во-вторых, разработаны конкретные и четкие представления о желаемых результатах деятельности структурных подразделений. В-третьих, конкретный орган управления должен строить свою работу, исходя из основной цели деятельности всего ЛПУ и системы здравоохранения КР.

Касательно функционально-технологического аспекта, установлено, что вся сущность управленческой деятельности в ЛПУ заключалась в проведении только учета и контроля за результатами проводимых организационных и медицинских технологий. Изучено 150 управленческих решений, принятых на уровне ТБ, ЦОВП и ЦСМ/ГСВ (приказы, распоряжения, решения).

Установлено, что большинство решений по содержанию касается организации медицинской помощи (10,8%); планирования, финансирования и статистики (41,9%); кадровых вопросов (9,6%); материально-технической базы и ремонтных работ (16,8%); санитарно-эпидемиологических вопросов (9,7%). Вопросы КМП, к сожалению, в структуре принятых управленческих решений занимали незначительную долю (5,4%).

Как видно из таблицы 3. наибольший удельный вес имеет такая форма просчета ЛПУ, как плохая организация процесса оформления документов по управлению и, как следствие, необоснованное обилие документального информационного потока. В частности, в ТБ – в 13,6% случаях, ГСВ — в 25,4%, ЦОВП — в 58,4%. Наименьший удельный вес имеет отсутствие управленческих направлений, имеющих практическое значение для ЛПУ, а также несвоевременное доведение решений до исполнителей. Такой просчет выявлен в ТБ — в 5,4% случаях, ГСВ — в 3,7%, ЦОВП — в 5,5%.

Таблица 3

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА

ПРИНИМАЕМЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ (В %)

|

Показатели |

ТБ |

ГСВ |

ЦОВП |

|

Отсутствие четкой схемы информационного обеспечения, четкой плановости в принятии решений |

12,4 |

17,8 |

48,9 |

|

Дублирование принятых решений по маршрутам движения управленческих информаций |

9,6 |

4,7 |

16,5 |

|

Обилие документального информационного потока |

13,6 |

25,4 |

58,4 |

|

Несвоевременное доведение решений до исполнителей |

5,4 |

3,7 |

5,5 |

Таким образом, анализ вышеуказанных фактов показал, что руководители и члены администрации остро нуждаются в руководстве по новым методам и методологиям управленческого процесса для улучшения его качества и эффективности.

Необходимость выделения следующих функций управленческой деятельности продиктована результатами анализа деятельности руководителей ТБ. Во-первых, планирование обеспечивает дисциплину, гарантирующую, что все относящиеся к делу факторы подробно и систематично учтены, что все ценные альтернативные методы приняты во внимание и решение основано на анализе ожидаемого результата и риска. Во-вторых, организация и регулирование предусматривают создание необходимых условий для достижения целей (рациональная организация труда в подразделениях и обеспечение их деятельности материально-техническими, кадровыми и финансовыми ресурсами, а также быстрая реакция на изменение внешних и внутренних условий). В-третьих, мотивация и стимулирование труда — главные условия, обуславливающие высокое качество и продуктивность труда медицинского персонала ЛПУ.

Касательно социально-психологических аспектов, изучение и моделирование совершенствования данного аспекта управленческой деятельности также вытекает из установленных недостатков, которые одинаково характерны для ТБ, ЦСМ/ГСВ, ЦОВП.

Таблица 4

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС НЕДОСТАТКОВ В УПРАВЛЕНИИ ЛПУ (В %)

|

Показатели |

% |

|

Функциональные обязанности сотрудников аппарата управления не отражают истинной ответственности и прав по контролю |

34,5 |

|

Нет четкого определения конкретных должностных обязанностей каждого сотрудника аппарата управления |

24,5 |

|

Сохраняется непропорционально распределение обязанностей между руководителем ЛПУ и его заместителями |

19,6 |

|

Недостаточно упорядочена технология материальной и моральной мотивации управленческих процедур |

67,9 |

|

Некомпетентность и пассивность руководителя из-за его несоответствия занимаемой должности |

18,9 |

|

Отсутствие желания сотрудников считаться с руководителями и главными задачами ЛПУ |

3,5 |

Как видно из Таблицы 4, в среднем в 34,5% функциональные обязанности сотрудников аппарата управления не отражают истинной ответственности и прав по контролю за деятельностью своих служб, в 24,5% — нет четкого определения конкретных должностных обязанностей каждого сотрудника аппарата управления. Более того, в 19,6% случаях сохраняется непропорционально распределение обязанностей между руководителем ЛПУ и его заместителями.

Как правило, на руководителях замыкаются почти все линии подчинения, что означает отсутствие необходимого уровня коллегиальности и наличие авторитаризма в управлении. В 67,9% случаях недостаточно упорядочена и не эффективно реализуется технология материальной и моральной мотивации управленческих процедур.

В 18,9% случаев имеет место некомпетентность и пассивность руководителя из-за его несоответствия занимаемой должности и отсутствия инициативы, направленной на дальнейшее совершенствование форм и методов работы, повышение эффективности и качества труда сотрудников, а в 3,5% — групповой эгоизм, то есть нежелание сотрудников считаться с руководителями и главными задачами подразделения.

В современных условиях развития системы здравоохранения, когда активно происходит расширение границ автономности и самостоятельности ПСМП и ТБ, в процессе управления все большее практическое значение приобретают доказанные многолетиями на практике триада взаимосвязанных метода: 1) Административно-распорядительный; 2) Финансово-экономический; 3) Социально-психологический. В условиях радикальной реформы здравоохранения КР данные методы должны основываться на принципе стремления к непрерывному повышению КМП и достижению конечных результатов.

Основная функция руководителя — координация и ненавязчивый контроль; дисциплина базируется на высоких морально-нравственных чувствах, сознательности работников, а не на страхе перед администрацией. Для руководителя демократического типа обычно характерны заботливое отношение к подчиненным, оптимальное сочетание требовательности с готовностью оказать человеку помощь. Он проявляет высокий такт, выдержку и доброжелательность в обращении с подчиненными.

На наш взгляд, именно такой стиль имеет перспективу быть принятым в системе здравоохранения КР, тогда как либеральный стиль управления, как, впрочем, авторитарный имеют ряд недостатков, приводящих к вероятному ухудшению качества управления. В отличие от них, демократический стиль руководства опирается на высокую сознательность, преданность общему делу и творческую инициативу всех членов коллектива.

Управленческая деятельность (или цикл) в целом неразрывно связана с вопросами информационного обеспечения. Информационное обеспечение управления врачебной помощью ЛПУ формируется и зависит от имеющихся структурных подразделений, кадрового и материально-технического ресурса учреждения. Количественный анализ документационной базы в ТБ и ЦСМ свидетельствует о его росте за период 2010–2011 гг. на 12,9% к уровню за 2006–2008 гг.

Распределение по видам корреспонденции входящей документации показывает, что на первом месте находится доля документов из вышестоящих органов управления здравоохранения (58,6%); на втором — из медицинских учреждений района (18,9%); на третьем - из местных государственных органов управления (10,4%) и наименьшее их количество - из других организаций и жителей (12,1%). Выявленные данные свидетельствует об увеличении потока документов в связи реформированием медицинской службы, с другой стороны, о слабом вовлечении населения в решение вопросов медицинского обслуживания. В то же время доля справочно-аналитического и научно-медицинского исходящего документационного потока указывает на низкую аналитико-прогностическую деятельность руководителей учреждений и структурных подразделений. В результате проведенного анализа методом экспертной оценки удалось установить, что удельный вес всех документов, содержащих 100%-ную информативность, составил всего 49,6%, тогда документы, содержащие 50–75% и 25–50%, составили, соответственно, 21,3% и 13,4%.

В качестве иллюстрации эффекта управленческой деятельности можно провести следующие сравнительные данные по республике. В частности, дефекты в обследовании снизились в Чуйской области с 4,9% в 2011 г. до 4,4% в 2012 г., в Жалал-Абадской области в 2011–2012 гг. – с 5,1% до 2,3%, соответственно. Минимальной количество медицинских карт с дефектами оформления выявлено в Чуйской область в 2012 г.- 9,7%, в 2011 г. -12,2%, в Жалал-Абадской области в 2012 г. – 15,3%, в 2011 г. – 14,4%. Дефектов лечение в Жалал-Абатской области в 2010 г. выявлено – в 8,2% случаев, в 2011 г. – в 5,6%, в 2012 г. – 5,2% случаев. В Чуйкой области в 2012 г. – в 6,3%, а в 2011 г. – в 5,8% случаях.

Заключение

Руководители и члены администрации остро нуждаются в руководстве по новым методам и методологиям управленческого процесса для улучшения его качества и эффективности. Позитивным явлением служит все большее распространение маркетингового метода работы в деятельности ЛПУ.

Фронтальный анализ деятельности ЛПУ играет весьма активную роль в управлении. Он предполагает постоянную критическую оценку всех разделов профилактической и лечебно-диагностической работы ЛПУ в целом и каждого структурного подразделения, выявление недостатков и резервов, предвидение на этой основе результатов работы ЛПУ.

Список литературы Процессные модели развития триады подсистем лечебно-профилактических учреждений: управление, ресурсы, потенциал. Управление

- Абдиев А. Ш., Абилов Б. А., Белеков Ж. О. Оценка качества медицинской помощи организатором практического здравоохранения // Хирургия Кыргызстана. 2005. №2. С. 3-10.

- Здравоохранение Кыргызстана в 21 веке: стратегия достижения здоровья для населения Киргизской Республики забота о каждом, здоровье для всех) // Сборник Министерства здравоохранения Киргизской Республики. Бишкек, 2001. С. 128-130

- Касиев Н. К. Научное обоснование основных направлений реформы здравоохранения и ее реализация в Киргизской Республике: автореф. дисс. …д-ра мед. наук. М., 1999. 45 с.

- Мейманалиев Т. С., Каратаев М. М., Ибраимов А. С. Финансирование здравоохранения Кыргызстана в условиях перехода к рыночной экономике. Бишкек, 2001. 201 с.

- Саваш С. Реформы здравоохранения в Кыргызстане. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ, 2000. 58 с.

- Султанмуратов М. Т. Социально-экономическое обоснование проведения реструктуризации системы предоставления медицинских услуг в Киргизской Республике: автореф. дисс. … д-ра мед. наук. Бишкек, 2002. 44 с.